农民集中居住区建设效果及改善策略研究

黄瑛 张伟 陈轶

摘要:农民集中居住区的建设,是解决乡村发展问题、实现城乡统筹、推动新型城镇化发展的有效路径之一。对其建设效果进行综合性评价,是后续研究开展和政策反思与展望的基础。基于层次分析法(AHP)构建农民集中居住区建设效果综合评价模型,以江苏省南京市45个农民集中居住区为案例样本进行评价。结果表明,集中居住的满意度更高;设施和生态建设效果较优;建设提升效果与居民关注度不匹配;不同地域建设效果差异明显;集中居住区发展可持续性堪忧。据此,未来农民集中居住区建设应聚焦经济建设,增加收入水平和就业机会;重视居民需求,采取差异化优化提升策略;关注区域发展差距,因地制宜确定近期提升重点;提升可持续发展能力,营造宜居宜业新家园。

关键词:集中居住区;建设效果;改善策略;南京市;层次分析法;城镇化

中图分类号: F320.3 文献标志码: A 文章编号:1002-1302(2021)14-0013-06

我国1949年后的城镇化过程经历了起步、波动、停滞、快速、稳定发展5个阶段[1],尤其是改革开放以后,城镇化的快速发展也带来诸多问题。爆发式的城镇化进程及财富积累很大程度上源于土地的大规模开发建设[2],农民家园及生存空间因此不断被侵蚀和压缩。为提升城镇化发展质量,新型城镇化发展思路逐渐明晰,即关注人口城镇化而非土地城镇化,以人为核心,构建城乡统筹、集约高效、生态文明、特色鲜明、管理有序的城镇化目标体系。

鼓励并推进农民集中居住,既是农村人口向城镇转移的众多途径中较为温和、符合实际且能迅速推进的一项措施[3],也是未来实现新型城镇化目标、促进国土资源空间优化利用、提高城镇化质量的有效路径之一[4-5]。为改变广大农村布局散乱无序、宅基地闲置荒废、基础设施匮乏、社会服务滞后等问题,相关政策鼓励散居农民向小区或中心村集中居住。早在2001年,“三集中”“宅基地换房” “土地换保障”等方式的农民集中居住模式就已在部分发达地区,如江苏省、浙江省、北京市、上海市等地推行[4]。推动农民集中居住,可以缓解耕地资源保护压力、集约利用农村土地,提升村民居住服务水平、加速城乡统筹发展,因此这一居住模式被视作未来实现新型城镇化的路径之一。

鉴于此,许多学者对农民集中居住展开了广泛深入的研究[6-7]。相关研究从聚焦于对集中居住概念、内涵界定,到对动力机制、运行机制的探索,近年开始关注建设效果和存在问题分析。其中,集中居住区居民的满意度、福利变化、适应程度、环境行为等是分析重点,但缺少基于集中居住前后的对比,以及对不同区位条件、不同建设类型、不同规模大小的集中居住区比较,且研究结论不尽相同。有学者认为,从传统农村住宅搬入集中居住区的农民社会交往网络须要保留,这样可使社区人际关系满意程度较高[6];也有学者认为,集中居住后人际关系变差,原有邻居及村落成员、居住环境的改变对人际交往造成了负面影响[7]。

农民集中居住区会成为农民安居乐业的美丽家园,还是城镇化过程中农民向城镇转移的中转落脚空间?值得关注与思考。对现有农民集中居住区建设效果合理评价,既是对以往建设的剖析与总结,也可为未来发展指明方向。

1 建设效果指标体系及评价模型构建

1.1 指标体系构建

考虑评价内容的全面性和评价方法的适用性,借助层次分析法(AHP)建立阶层递进的评价层次结构,结合乡村振兴“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总体要求,初步构建包含经济、社会、文化、生态和设施多方面内容的评价指标体系(图1)。其中,经济效应可以反映集中居住是否能有效提升农民福利水平,是否能实现生活富裕目标;社会效应可以反映集中居住能否保留或重构健康的社会网络,能否营造良好的社会关系和氛围;文化效应可以反映集中居住是否有利于传统乡土文化的延续或后乡土性特征的展示;生态效应可以反映集中居住区建设是否坚持绿色发展理念;设施效应可以反映集中居住区建设的物质条件是否完善,是否能满足农民日益增长的需求。

1.2 评价模型构建

1.2.1 初级指标赋值 为直观反映居民在集中居住前后经济、社会、文化等方面的变化情况,在问卷设计中考虑以时间为坐标系,选项内容表述为“与之前相比提高许多”“与之前相比提高一些”“与之前相差无几”“与之前相比下降一些”“与之前相比下降很多”等;赋值采用国际通用的5级李克特量表,按照集中居住前后的变化强弱程度,从高到低依次赋值为5、4、3、2、1分。赋值完成后利用公式(1)进行标准化处理,得到隶属度(λij),取值范围为0~1。

式中:Cj表示第j个指标的评分结果;λj表示第j个指标的平均隶属值;wj表示第j个指标的权重;Y表示集中居住区建设效果评价结果。

2 南京市农民集中居住区建设效果评价

2.1 研究区域概况

江苏省是农民集中居住区建设推进较早的省份之一,早在2001年江苏省苏南地区已率先开始进行农民集中居住探索。南京市是江苏省省会,地处我国沿海开放地带与长江流域开发地带的交汇处,其农民集中居住区建设速度、规模在省内一直处于领先地位,区域内农民集中居住区建设情况多样,以其作为研究区域具有较强的典型性与代表性。

2.2 研究数据来源

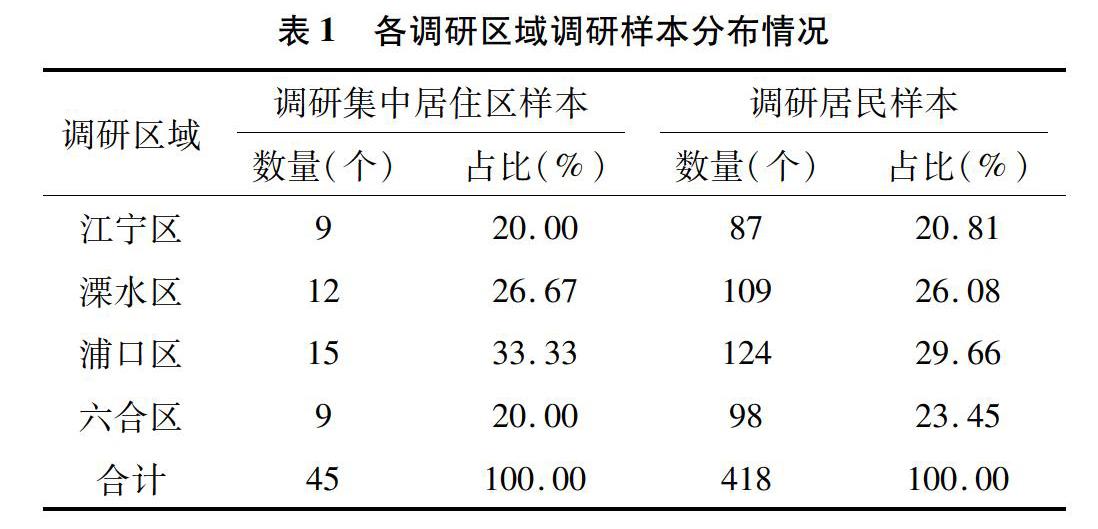

基于多元化、整体性和可操作性原则,研究选取南京市域的江宁区、溧水区、浦口区、六合区4个涉农片区中45个现状发展各异、特色不一的农民集中居住区为调研样本,对其居民采用随机抽样,當面问答的方式发放调查问卷共计450份,回收有效问卷418份,问卷有效回收率为92.89%(表1)。

2.3 建设效果评价

2.3.1 集中居住带来更高满意度,但提升幅度有限 经测算,南京市农民集中居住区建设效果主观评价综合评价值为0.67,略高于判断得分区间平均值0.50,表明集中居住后整体感知要优于集中居住之前,但提升幅度有限。在5个准则层中设施效应、生态效应评价值分别达到0.75、0.73分,提升效果较明显;而经济其他效应评分仅略高于均值0.5,提升效果有限(表2)。

2.3.2 设施和生态建设效果优于经济、社会和文化建设效果 对比准则层的建设效应计算结果,设施和生态建设效应得分明显高于文化、社会和经济建设效益得分(表2)。如图2所示,在16个评价因子中交通条件、市政设施、环境卫生得分较高,而社区管理、收入水平和就业状况得分较低。得分结果表明:(1)集中居住区基础设施建设和服务水平提升明显,居住生态环境持续改善。居住形式从分散到集中转变,为农民提供了更完善的配套设施、便捷的公共服务、整洁的社区环境和舒适的住宅条件。(2)社会资本和社会心理有所改善,虽然集中居住初期居住形式转变容易导致交往空间隔离、邻里交往淡化等问题,但随着时间的推移,新社会网络的逐步构建以及社区管理水平的提升会弱化集中居住带来的负面影响。(3)经济建设效应不够理想,亟待提升。仅有34.69%的居民认为收入有所提升或提升明显,而同时则有88.99%的居民认为集中居住后支出增加。

2.3.3 集中居住区建设提升效果与居民关注度不匹配 利用对比排序法对居民列出的16项评价指标的重要性进行排序并计算,得到集中居住区建设效果各评价因子的关注度得分(图3)。将集中居住区建设效果评价的各指标因子得分和居民关注度得分在同一个二维坐标系中标记(图4),对比分析建设效果与居民关注情况的分布态势可知:(1)无

一要素落在低关注-下降及高关注-下降区间,农民在集中居住后各方面都得到一定改善,集中居住区建设正面效应显现;(2)大部分因子集中在低关注-低提升区间内,高关注-低提升和低关注-高提升区间因子较少。

居民关注点聚焦于尚未满足需求、亟待提升的因子,可从2个方面探究其原因:其一,与传统分散村落相比,集中居住区的市政设施和公共交通设施配套等较为完善,已基本满足居民生活需求,因此居民普遍对此类因子关注度较低;其二,集居区内居民收入水平、治安管理水平等虽已优于之前,但仍无法满足居民需求,因此成为居民重点关注对象。

2.3.4 不同地域建设效果差异明显 城市近郊集中居住区建设效果优于远郊。如表3所示,地处南京主城近郊的江宁区与浦口区的建设效果明显优于地处远郊的溧水区和六合区。以江宁区为例,其自身城镇经济活力和农村经济活力均较强,而江宁区紧邻南京主城,在交通条件、产业布局等方面与中心城区联系紧密,因此虽然部分农民在集中居住后失去土地,但相比更容易找到合适的非农工作,收入水平普遍得到提升。在设施建设方面,江宁区的集中居住区大多配置了较为完善的市政设施基础和公共服务设施,部分集居区还紧邻地铁站点,居民生活便捷程度明显提升。

2.3.5 集中居住区发展的可持续性堪忧 集中居住区的建设,曾被认为是集约农村用地,解决原生性农村空心化问题,合理有序分流城镇化人口的有效途径之一[8],然而由于经济、社会、文化功能发展滞后于物质空间建设,部分农民集中居住区开始出现以人走房空、特色模糊、活力不足、文脉断裂等为特征的二次空心化现象[9],严重影响了集中居住区发展的可持续性。此外,集中居住区的代际吸引力和留驻力严重不足,降低了发展的可持续性。一方面,受农村长期积累所形成的去农化思想的影响[10],许多村民仅仅将集中居住区,尤其是在村落型和镇郊型集中居住区,作为一种过渡型居住空间,视其为未来进入城市的临时落脚点,在经济条件允许的情况下,将继续向市区或其他城市地区搬迁。值得关注的是,这一观念的影响力在代际传承中不断扩大。例如,调研中在对子女未来的意向居住地进行的选择中,仅有少数(19%)居民支持子女仍留在集中居住区居住,绝大部分(80%)居民期望子女进入城市,极少量(1%)居民愿意子女回到原农村生活。另一方面,部分居民难以适应集中居住后生活环境、生活方式的转变,对乡村生活念念不忘。尤其是在集中居住初期,在从熟人社会向半熟人社会、陌生人社会的转变过程中,往往导致居民责任感缺失和归属感丧失,从而产生较强的逃离感。

3 南京市农民集中居住区改善策略

3.1 提高经济建设效应,增加收入水平和就业机会

集中居住过程中,原有住房和宅基地换新住房、农村土地承包经营权换社会保障的“双置换”政策虽然解决了农民的居住问题,增加了社会保障福利,但并未有效改善收入和就业问题。城镇化的核心是就业与收入,如果没有稳定的就业环境与较高的收入水平,农民即使在城镇有住房,他们仍然会生活艰难[11]。在集中居住之前,农民作为能动的主体嵌入中国式城乡二元结构,形成以代际分工为基础的半工半耕生计模式,有效维持农村社会的有序分化与稳定[12]。务农收入虽然在农民家庭收入占比中不断下降,但对于原本收入不高,仅通过务工不能维持正常生活的家庭而言,则具有重要意义。然而集中居住后,许多农民的半耕生计方式不复存在,收入来源只能依赖于非农就业,家庭再生产能力下降,经济权益受损。

从人群分布特征看,老人和妇女是集居前乡村务农的主要劳动力。这部分人普遍具有文化水平不高、非农就业能力低下的特点,集中居住后大多赋闲在家,在经济压力增加及精神生活空虚的双重影响下,部分居民甚至选择赌博等不良娱乐方式逃避现实。因此,地方政府应主动开展失地农民就业技能免费培训,鼓励农民自主创业,在农业规模化、集约化生产经营中优先给搬迁居民提供就业机会,积极搭建就业信息平台等,扶助集居失地农民再就业,多渠道提升收入水平,增强其再生产和可持续发展能力。

3.2 重视集居居民需求,采取差异化优化提升策略

现阶段农民集中居住区建设中存在建設重点和居民关注重点不匹配的问题,应明确改善优先等级,采取差异化的提升策略。

重点关注高关注-低提升区间因子的完善与优化。在经济发展层面,为居民增收提供多元渠道,创造更多就业机会,并培养增强其就业能力;在社区管理层面,提高治安管理水平,降低偷盗、斗殴等犯罪事件的发生率,为居民营造安全的居住氛围;在生态环境层面,完善环卫设施配置,提高垃圾清运频率,村落型集中居住区建设以看得见山、望得见水、留得住乡愁为目标,城镇型集中居住区建设以节约能源、减少污染、绿色低碳为目标,提高居民生态保护意识。

主动关注低关注-低提升区间因子的改善与提升。通过逐步完善社区公共空间、组织社区集体活动、丰富居民文娱活动等,重构集居区社会关系网络,提升社区活力,营造归属感和融洽氛围。

兼顾低关注-高提升区间因子的维持与完善。继续维持较高的设施配置和建设水准,推进城乡基本公共服务均等化、优质化。在满足建设数量要求的基础上,提升醫疗卫生、义务教育等居民关注度较高的公共设施的服务水平。

3.3 关注区域发展差距,因地制宜确定近期提升重点

对于地方经济发展水平对集中居住区建设效果的影响,以往的研究结论并不一致,有学者认为经济增长会促进居住集中化[13],也有调查发现经济发达地区农民集中居住后福利变化小于欠发达地区[7]。本研究调研结果显示,南京市农民集中居住区的建设效果与经济发展水平呈正相关。以4个受调区域农民集中居住区主观评价的整体建设效应、经济建设效应、社会建设效应、文化建设效应、生态建设效应和设施建设效应得分为检测变量,运用SPSS 24.0相关性分析检测区域人均地区生产总值、农民人均纯收入、农民人均消费支出3项经济发展指标与建设效果得分高低的相关性(表4)。结果表明,区域农民人均纯收入与经济、生态、设施和整体建设效应呈显著或极显著正相关,农民人均消费支出与生态建设效应和设施建设效应极强正相关,但地区生产总值和人均地区生产总值与各项建设效果相关性均不强。地区农村经济的发展水平才是影响集中居住建设效果的关键因素,较高的农村经济活力和农民收入水平,使得居民集中居住后的收支压力相对较小,有能力支付增加的设施运营和公共服务费用,并从中获得更好的居住体验。尤其是地处城市远郊区甚至农村腹地的农民集中居住区,地区产业兴旺、农民生活富裕的目标虽然更富挑战性,但也更具现实意义。

3.4 提升可持续发展能力,营造宜居宜业新家园

伴随集中居住过程的推进,农民居住空间体现出从乡村聚落向城镇社区转变或从乡村聚落向新型农村社区转变的趋势,2种转变均明显呈现过渡型空间环境的特征。与乡村聚落相比,农民集中居住区在居住条件、基础设施、景观环境等物质基础上有明显改善,但在居民社会融入性、文化适应性、社区韧性等方面仍存在较大提升空间。与传统城镇化相比,新型城镇化构建的是以人为本,经济、政治、文化、社会、生态五位一体发展的新目标体系,农民集中居住区作为承载生活、生产的重要空间,不仅担负居住职能,还兼具发展经济、稳定社会、传承文化、保护生态等职能,既应满足现阶段居民的居住需求,也应满足其后代的居住需求;既能大幅提升现阶段居民的生活质量,也具有强大的代际吸引力,可维持社区旺盛的生命力和可持续发展力。关注集中居住区基础设施、公共服务配置的均等性,城乡居民发展机会、利益的均等性,将其营造为新型城镇化发展过程中宜居宜业的新家园。

4 结论

新型城镇化和乡村振兴双重影响的叠加,亟待人们转变对农民集中居住区建设的认知视角和发展视角。传统城镇化背景下,农民集中居住区建设往往被视作土地转化的工具,通过压缩农村建设用地指标,满足城镇建设用地需求的方式,进一步加剧了城乡空间资源分配的不均和不公平性。新背景下,农民集中居住区应被视为农民安居乐业的美丽家园,是实现城乡融合发展的重要载体。传统城镇化过程中以推动城镇发展为主的导向将转变为以城乡统筹发展、公平发展为导向。农民集中居住后节省的用地指标应优先满足农村建设需求;农民集中居住区的要素配置、资金投入、公共服务安排等应优先考虑;集中居住区农民的主体地位应不断加强。

参考文献:

[1]陈秀山,王 洋. 中国城市化进程的基本特征与存在问题研究[J]. 井冈山大学学报(社会科学版),2010,31(1):47-53.

[2]汪 丽,李九全. 新型城镇化背景下的西北省会城市化质量评价及其动力机制[J]. 经济地理,2014,34(12):55-61.

[3]蔡 弘,黄 鹂. 农民集中居住满意度评价体系建构——基于安徽省1121个样本的实证研究[J]. 安徽大学学报(哲学社会科学版),2016,40(1):137-147.

[4]杨亚楠,陈利根,郁晓非. 新型城镇化过程中农民集中居住研究进展[J]. 人文地理,2015(2):83-88.

[5]匡丽花,赵小敏,郭 熙. 基于乡镇尺度的耕地生态安全时空格局演变——以鹰潭市为例[J]. 江苏农业学报,2019,35(5):1144-1153.

[6]陈 轶,刘 涛,朱 锐,等. 基于模糊评价法的农民集中居住区居民满意度研究——以南京市浦口区为例[J]. 地域研究与开发,2015,34(6):58-62.

[7]马贤磊,孙晓中. 不同经济发展水平下农民集中居住后的福利变化研究——基于江苏省高淳县和盱眙县的比较分析[J]. 南京农业大学学报(社会科学版),2012,12(2):8-15.

[8]邵 川. 农村劳动力转移视角下新型农村社区建设路径[J]. 商业时代,2014(30):32-33.

[9]黄 瑛,张 伟. 新型农村社区中的“二次空心化”问题研究[J]. 安徽农业科学,2016,44(3):278-282.

[10]任盛宇. 乡村振兴该来一场思想大讨论了[EB/OL]. (2018-03-24 )[2020-01-01 ]. https://www.zgxcfx.com/sannong lunjian/108715.html.

[11]贺雪峰. 农民进城不可“激进”[J]. 社会观察,2013(12):50-52.

[12]夏柱智,贺雪峰. 半工半耕与中国渐进城镇化模式[J]. 中国社会科学,2017(12):117-137,207-208.

[13]赵 海. 农民集中居住模式调查——对江苏省昆山市的调查分析[J]. 调研世界,2012(11):34-37.