信息化、就业增长与人口流动*

——基于“胡焕庸线”的分析

程广帅,胡锦锈

(1.中南财经政法大学 公共管理学院,湖北 武汉430073;2.中共黄石市委党校 经济教研室,湖北 黄石435109)

一、引 言

自从胡焕庸先生1935年《中国人口之分布》一文发表以来,80多年来,我国的经济和社会环境发生了翻天覆地的变化,但“胡焕庸线”两侧人口所占比重并没有发生明显改变①参见尹德挺、袁尚《新中国70年来人口分布变迁研究——基于“胡焕庸线”的空间定量分析》,《中国人口科学》,2019年第5期,第15-28+126页。,这充分说明“胡焕庸线”作为我国人口空间分布的分界线是相当稳定的。人口作为发展第一要素,不同区域人口数量的差异随着时间的推移会产生累积效应,最终会导致区域经济社会发展的差距。今天的“胡焕庸线”既是人口分布的分界线,也是中国经济地理的分界线,还是社会发展水平的分界线,此前我国“三区三州”等深度贫困地区,全部在“胡焕庸线”的西北侧。同时,“胡焕庸线”还是我国民族空间分布的分界线②参见吴传清、郑雷、黄成《“胡焕庸线”假说及其新发展:基于学说史视角的考察》,《贵州社会科学》,2018年第12期,第137-144页。,“胡焕庸线”西北侧区域作为我国少数民族聚居区,和十多个国家接境。如果不能尽快扭转“胡焕庸线”西北侧地区人口偏少和经济社会发展相对落后的局面,不仅影响我国的国防安全和边疆稳定,更关系到我国经济社会的可持续发展。

二、文献综述

2014年,李克强总理提出了“‘胡焕庸线’如何突破”这个具有典型学术价值的问题,学术界对此展开了热烈地讨论。匡贤明认为,“一带一路”倡议为“胡焕庸线”西北侧各省(区)带来了历史性机遇,能够吸引人口等各类生产要素的汇集。③参见匡贤明《以“一带一路”突破“胡焕庸线”》,《深圳特区报》,2014年12月1日,第2版。王铮认为信息化经济和枢纽—网络型的城市空间结构能够促进劳动力和资本等要素的新集聚,是突破“胡焕庸线”的两个关键性力量。④参见王铮《突破“胡焕庸线”的两个关键》,《文汇报》,2014年12月2日,第5版。殷德生从理论上分析了新型城镇化是突破“胡焕庸线”的重要动力。⑤参见殷德生《胡焕庸线·城镇化·中国新经济地理》,《探索与争鸣》,2016年第1期,第45-47页。陈明星等基于人口普查数据,应用GIS对历次人口普查数据进行了分析,认为人口向少数中心城市进行集聚是突破“胡焕庸线”的重点。⑥参见陈明星、李扬、龚颖华等《胡焕庸线两侧的人口分布与城镇化格局趋势——尝试回答李克强总理之问》,《地理学报》,2016年第2期,第179-193页。黄成等认为主体功能区制度通过“划、控、评”三个层面能有效破解“胡焕庸线”。①参见黄成、杜宇、吴传清《主体功能区建设与“胡焕庸线”破解》,《学习与实践》,2019年第4期,第24-34页。方创琳提出把博台线(连接新疆自治区博乐市与台湾省台北市)建成国家发展的战略脊梁线,这是实现破解胡焕庸线的新路径。②参见方创琳《博台线——中国区域发展均衡线的重要功能与建设构想》,《地理学报》,2020年第2期,第211-225页。

另外,王铮等通过对中国未来30年的气候变化进行了模拟估计,发现农业生产潜力提高将使得“胡焕庸线”以西省(区)的人口占全国总人口的比重上升1.03%。这个结果虽然不能从根本上转变“胡焕庸线”的人口分布规律,但在一定程度上可以降低“胡焕庸线”两侧人口分布的不均衡。③参见王铮、乐群、夏海斌等《中国2050:气候情景与胡焕庸线的稳定性》,《中国科学》,2016年第11期,第1505-1514页。也有部分学者认为,“胡焕庸线”反映的是一种受生态环境、地理条件和水资源等因素约束的客观规律④参见戚伟、刘盛和、周亮《青藏高原人口地域分异规律及“胡焕庸线”思想应用》,《地理学报》,2020年第2期,第255-267页。,在现代科技条件下,这个规律很难被打破⑤参见王开泳、邓羽《新型城镇化能否突破“胡焕庸线”——兼论“胡焕庸线”的地理学内涵》,《地理研究》,2016年第5期,第825-835页。。

可以说,学术界围绕“胡焕庸线”能否突破的文献已经相当丰富了,为进一步的研究奠定了较好的基础,但现有文献中从信息化视角研究“胡焕庸线”的研究还不多见。在信息化时代,以计算机和互联网为代表的信息通信技术(Information and Communication Technology,ICT)为不发达地区带来了更多的发展机会。⑥参见孙琳琳、郑海涛、任若恩《信息化对中国经济增长的贡献:行业面板数据的经验证据》,《世界经济》,2012年第2期,第3-25页。在移动互联网和人工智能日新月异的背景下,信息通信技术以其强大的渗透性、创新性,打破了“胡焕庸线”西北侧地区与外部世界联系的时空限制,是这些地区实现跨越式发展的重要推动力。王铮认为信息化能够带动人口和资本的集聚,是“胡焕庸线”突破的关键性因素,但并没有分析内在的理论机制,也没有进行实证研究。⑦参见王铮《突破“胡焕庸线”的两个关键》,《文汇报》,2014年12月2日,第5版。本文基于这一猜想,在已有文献的基础上,尝试回答以下三个问题:信息化是否促进了人口流动?如果信息化在人口流动中扮演了重要角色,其内在的作用机制又是什么?信息化对人口流动的影响在“胡焕庸线”两侧是否存在显著的差异?“围绕这三个问题,本文致力于在以下两个方面做出边际性贡献:第一,构建信息化影响人口流动的理论框架,明确其内在的作用机制;第二,基于地级市面板数据,实证分析信息化对人口流动的影响,以及这一影响在“胡焕庸线”两侧的差异。”

三、“胡焕庸线”两侧的信息化水平变化趋势

(一)数据说明

本文使用的数据来源于2004—2018年《中国城市统计年鉴》。考虑到数据的可得性、连续性,剔除了巢湖、毕节、铜仁、海东、拉萨、中卫等变量数据不连续或者缺失的地市州。考虑到直辖市的特殊性,本文也将4个直辖市排除在外。最后样本包括279个地级及副省级城市,共计4 185个观察值。需要说明的是,本文的所有数据都是全市而非市辖区数据。文中以价格计价的变量数据均以2003年为基期,根据历年消费价格指数进行了平减。

(二)信息化水平测度

在《中国城市统计年鉴》中,涉及到信息化的变量包括移动电话用户数、互联网用户使用数、邮政业务量和电信业务量四个指标。为了能够基于同一标准进行比较,本文对上述四个指标求相对值,以消除人口规模和经济发展水平的区域差异所带来的影响。然后对四个指标的相对值进行因子分析,得到一个总分。最后对总得分进行标准化,再乘以100,最终得分在0至100之间。得分越高,表明该地区信息化水平越高。

(三)“胡焕庸线”两侧信息化水平变化趋势与特征

图1刻画了2003—2017年胡焕庸线东南侧与西北侧信息化水平的均值。从趋势上来看,“胡焕庸线”两侧信息基础设施水平均呈现上升趋势,2003年“胡焕庸线”东南侧的均值为3.59,2017年均值为8.67,同期西北侧均值分别为2.82和8.19。从胡焕庸线两侧的信息化水平差异来看,东南侧信息化水平整体要高于西北侧,二者之间存在显著的信息化发展差距,但总体呈缩小趋势。本文的这一发现和国家信息中心⑧参见国家信息中心《中国信息社会发展报告2016》,http://www.sic.gov.cn/News/566/6362.htm.访问日期2019年11月21日。的研究结果一致。

图1 2003-2017年“胡焕庸线”东南侧与西北侧信息化水平均值变化趋势

具体来看,“胡焕庸线”两侧的信息化水平发展差距在2003—2012年总体上有所减小,2012—2014年有小幅度上升,2015年之后开始缩小。可能的原因在于,我国在2013年开始普及4G信息通信技术,较之于此前的2G和3G技术,4G通信技术的投入使用对信息通信基础设施提出了更高要求。①See Raji M O,Avoade O B,Usoro A.The prospects and problems of adopting ICT for poverty eradication in Nigeria,Electronic journal of information systems in developing countries,2006,Iss.8,pp.15-18.由于信息通信基础设施的升级换代并不是一蹴而就的,而且与当地的经济社会发展水平密切相关,因而“胡焕庸线”两侧的4G信息基础设施建设在时间上不是同步的,西北侧落后于东南侧。

四、理论框架与研究假设

从个体层面来看,信息化直接影响人口流动。首先,互联网和移动设备使得彼此间的沟通联络更为便捷,是人们拓展社会资本的重要途径和载体②See Dimaggio P,Bononikowski B.Make money surfing the web?the impact of internet use on the earnings of U.S.workers.American sociological review,2008,Iss.2,pp.227-250.,而社会资本对于劳动者获得就业信息和就业机会具有显著的积极作用③参见格兰诺维特《找工作:关系人与职业生涯的研究》,上海:上海人民出版社,2008年,第58-60页。。其次,互联网能够显著降低求职者的就业信息搜寻成本,有助于他们迅速、便捷地获取就业信息,尤其是与自身学历和技能相匹配的岗位信息,提高了劳动者和工作的匹配效率,使得劳动者获得工作的概率大大增加。④See Dettling L J.Broadband in the labor market:the impact of residential high speed internet on married women's labor force participation.Ilr review,2017,Iss.2,pp.451-482.对于以就业为主要目的的流动人口而言,他们流动的目的地就是能够提供就业机会的城市。通过互联网获得更适合自己的就业岗位信息,流动人口实现了跨区域的流动。

基于上述分析,本文提出研究假设1:信息化的发展促进了人口流动。

信息通信技术的迅猛发展及在生产过程中普遍的采纳引用,大大改变了企业的生产方式和管理模式⑤See Jorgenson D W.Information technology and the U.S.economy.American economic review,2001,Iss.1,pp.1-32.,生产方式向信息化、网络化、智能化转型,管理模式向平台化、生态化、全球化演进。⑥参见王新哲《加快推动5G融合应用促进经济高质量发展》,《中国信息化》,2019年第4期,第23页。企业通过应用信息通信技术提高了生产过程和管理流程的智能化水平,能够显著提高生产效率和降低生产成本。互联网有助于制造业劳动生产率提高5%、传统服务业提高10%、金融、信息业提高20%⑦参见邬贺铨《大数据时代的机遇与挑战之三:颠覆性技术的影响》,《唯实》(现代管理),2013年第4期,第36-37页。。劳动生产率的提高会鼓励企业扩大生产规模,这不仅促进了本企业产品产量的增加和产品类型的增多,而且带动了上下游企业的发展。⑧See Mbuyisa B,Leonard A.The role of ICT use in SMEs towards poverty reduction:A systematic literature review.Journal of international development,2017,Iss.2,pp.159-197.另外,信息通信技术在经济社会中的广泛应用,不仅促进了原有产业和行业的就业,而且催生了很多新的产业和行业以及随之而来的新的职业和工作岗位。⑨See Rolf S,Oliver B,Lutz E.Multi-radio infrastructure for 4G.Bell labs technical journal,2009,Iss.4,pp.257-276.其结果就是产业链上的所有企业都会对劳动力产生更多的需求,从而增加就业。本文称之为信息通信技术的“就业增长效应”。

信息通信技术在国内各地区之间的传播并没有制度性的障碍,信息通信技术对区域经济社会发展能否发挥作用以及发挥多大的作用,主要取决于区域信息化发展水平。因此,无论是从理论视角还是实证视角,区域层面信息通信技术对就业的影响,主要体现为信息化带来的“就业增长效应”。互联网普及率每上升1个百分点,就会带动就业率提高1.8%⑩See Atasoy H.The effects of broadband internet expansion on labor market outcomes.Ilr review,2013,Iss.2,pp.315-345.,就业带动作用是传统行业的1.17倍①参见杜振华《“互联网+”背景的信息基础设施建设愿景》,《改革》,2015年第10期,第113-120页。。而非农就业需求的增长,是改革开放以来我国劳动力跨区域流动的重要推动力。②参见杨云彦、徐映梅、向书坚《就业替代与劳动力流动:一个新的分析框架》,《经济研究》,2003年第8期,第70-75页。因此,从区域层面来看,信息化带来的“就业增长效应”,是促进人口流动的主要推动力之一。

基于上述分析,本文提出研究假设2:就业增长是信息化促进人口流动的中介机制。

五、模型、变量与数据说明

(一)计量模型

在上一节,本文从微观层面和宏观层面阐述了信息化影响人口流动的理论逻辑,并分析了二者存在因果关系的中介机制。为检验信息化对人口流动的影响,构建如下计量模型:

式(1)中,PoM表示被解释变量人口流动,下标i代表地区,t代表时间,α0表示常数项,α1表示信息化系数,INFit表示信息化变量,是核心解释变量,α2i表示控制变量系数,Xit为控制变量,εit为随机误差项。

另外,根据上文的理论框架与研究假设部分分析,信息通信技术主要通过影响就业进而影响人口流动,为验证就业这一中介效应是否存在,借鉴Baron和Kenny提出的中介效应检验原理③See Baron R M,Kenny D A.The moderator–mediator variable distinction in social psychological research:conceptual,strategic,and statistical considerations.Journal of personality and social psychology,1986,Iss.6,pp.1173.,构建如下两个回归方程:

式(2)和式(3)中,EMG是指就业增长率,其它变量含义与(1)式类似,此处不再赘述。根据中介效应检验原理,若系数α1,β1,γ1,γ2均显著,并且系数γ1比系数α1小或显著性不如α1,则表明中介效应是存在的。

(二)内生性分析

本文采用移动电话用户数、互联网用户使用数、邮政业务量和电信业务量等指标来测度信息化水平,但这与因变量人口流动规模之间存在双向因果关系。流动人口规模越大,使用移动电话和上网的人数就会越多。因此,本文采用工具变量法来降低内生性带来的回归偏误。工具变量必须符合两个条件:必须是外生变量且只对信息化产生影响。根据上述条件,本文选取省级层面的光缆里程数作为工具变量。其合理性在于:第一,相对于地级市(包括副省级城市)而言,省级层面的光缆里程数可以视作一个外生变量。第二,光缆是影响移动通话、网络速度等电信业务的关键因素,而与人口流动并没有明显的因果关系。

(三)变量选取

1.被解释变量。人口流动(POM)。本文遵循李拓和李斌的做法,根据地区常住人口来测算流动人口规模,计算公式为:当年总人口-上年总人口*(1+自然增长率)④参见李拓、李斌《中国跨地区人口流动的影响因素——基于286个城市面板数据的空间计量检验》,《中国人口科学》,2015年第2期,第73-83+127页。。根据这个计算公式的结果,人口流动变量在人口净流入地区为正值,在人口净流出地区为负值,全国层面的人口流动规模的均值为0。

2.核心解释变量。信息化(INF)。本文最终选择使用移动电话数、互联网用户数、邮政业务量和电信业务量四个指标衡量,具体处理方法见本文的第二部分。

信息化平方(INF×INF)。陈亮等发现,信息化对西部第七经济增长的贡献高于东、中部地区。⑤参见陈亮、李杰伟、徐长生《信息基础设施与经济增长——基于中国省际数据分析》,《管理科学》,2011年第1期,第98-107页。王炜等也发现信息化水平对西部城市经济增长的贡献更大。⑥参见王炜、张豪、王丰《信息基础设施、空间溢出与城市全要素生产率》,《经济经纬》,2018年第5期,第44-50页。这说明信息化与经济增长的关系可能不是线性的。本文测度信息化的指标和这两篇文献完全一致,为了考察信息化与人口流动是否存在非线性关系,本文将信息化的平方项也纳入到回归模型中。

交互项(DUM×INF)。由于“胡焕庸线”两侧存在显著的“数字鸿沟”,为了考察信息化对人口流动的影响在“胡焕庸线”两侧是否存在差异,模型2和模型4引入了地区虚拟变量(DUM)与信息化(INF)的交互项。其中,地区虚拟变量(DUM),“胡焕庸线”东南侧赋值为1,西北侧赋值为0。

表1变量的描述性分析结果

3.控制变量。本文的控制变量包括地区经济发展水平、地区工资水平、人力资本、公共服务、外商直接投资、产业结构等,具体来说:

经济发展(ECD):本文用人均国内生产总值来测度经济发展水平。由于经济发展水平与人口流动存在互为因果关系①参见李晓阳、林恬竹、张琦《人口流动与经济增长互动研究——来自重庆市的证据》,《中国人口科学》,2015年第6期,第46-55+127页。,为了消除这一内生性影响,本文将滞后一期的人均国内生产总值取对数后纳入模型进行分析。

收入(INC):流动人口的主要目标就是获取较高的经济收入,本文采取城镇职工工资来测度这一变量,在纳入模型分析时单位为千元且取对数。

人力资本(HUC):人力资本的正外部性效应能够产生物质利益或非物质利益,城市人力资本外部性显著促进了城市居民收入的增长,流入城市的大学生占比高于流出城市是流动人口收入增长的源泉②参见孙三百《城市移民收入增长的源泉:基于人力资本外部性的新解释》,《世界经济》,2016年第4期,第170-192页。,因此地区人力资本是促进人口流动的影响因素,本文将其作为一个控制变量引入模型,采用每万人在校大学生数来衡量。

公共服务(PUS):随着经济社会的发展,人口流动的类型从个人流动向家庭流动转变,他们开始注重流入地的公共服务水平,尤其关注子女教育资源的可获得性。本文用人均教育支出取对数来测度地区公共服务水平。

外商直接投资(FDI):通常而言,外资直接投资多的地方,能够提供更多的就业岗位,地区经济发展更活跃,对人口将产生一定吸引作用。③参见许建伟、郭其友《外商直接投资的经济增长、就业与工资的交互效应——基于省级面板数据的实证研究》,《经济学家》,2016年第6期,第15-23页。用人均实际利用外资额取对数来表示。

产业结构(INS):已有研究发现,流动人口主要是在二三产业就业。基于此,本文将其作为一个控制变量,用二三产业产值占地区GDP比重表示。④参见胡苗苗、闫庆武、李晶晶《省际迁入人口空间分布及其影响因素研究》,《人口与发展》,2019年第1期,第24-35页。

4.中介变量。就业增长(EMG):根据理论机制部分的分析,信息基础设施可能通过影响地区就业增长进而影响人口流动。为检验该机制是否存在,引入该变量进行中介效应检验,用就业增长率衡量,其计算公式为:(当年就业总人数-上一年就业总人口数)/上一年就业总人口数,就业总人口数是指单位从业人员、私营和个体从业人员之和。

(四)变量的描述性分析

由于本文的样本并不是全部城市,因此人口流动规模这一变量的均值为-0.038,并不为0。表1给出了变量的描述性分析,分区域来看,在2004—2017年间,“胡焕庸线”东南侧流动人口净流入为552.09万人,而西北侧净流出702.24万人。根据2017年的数据,“胡焕庸线”西北侧流出170.21万人,而东南侧流入是185.56万人,从这一数据来看,人口的“孔雀东南飞”现象依然存在。东南侧的信息化水平也明显高于西北侧,约是西北侧的1.2倍。

六、实证检验与结果分析

(一)信息化对人口流动的影响分析

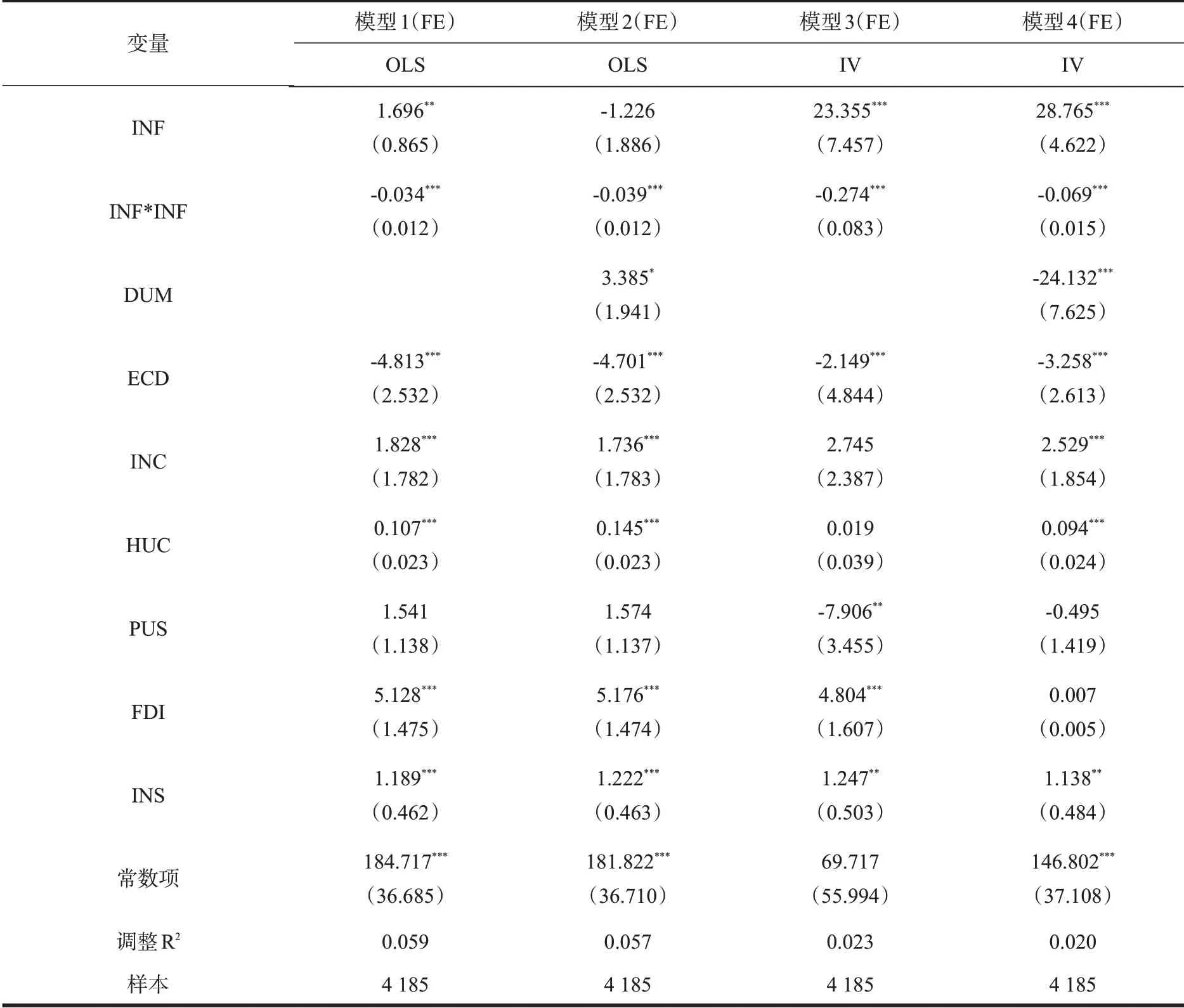

表2给出了基于固定效应模型的回归结果,其中模型1和模型2是普通最小二乘(OLS)回归,模型3和模型4是工具变量(IV)回归。通过比较模型2和模型4信息化变量的影响系数,发现信息化的影响系数在大小和显著性上发生了明显的变化,这说明通过工具变量法确实降低了内生性的影响。本文以模型4的回归结果来展开分析。

表2模型回归结果

信息化变量的影响系数在1%水平上显著,意味着如果地区信息化水平每提升1个单位,那么流动人口会增加28.765万人。而信息化平方的影响系数显著为负,说明信息化对人口流动的影响不是线性的。信息化达到一定水平之后,对人口流动的影响就从正转为负。

控制变量中,经济发展、收入、人力资本变量和产业结构等四个变量的影响系数显著且符合理论预期。本文对经济发展水平是取对数,虽然其影响系数是负的,但实质影响是正的。不过经济发展水平对人口流入绝对的影响并不大,人均GDP每增加1万元,人口流入增加0.03万人,这远远小于收入水平对人口流动的影响。收入水平每增加1千元,人口流入会增加12.54万人。这说明城市之间的收入差距是影响人口流动的关键性因素,理性的劳动者会选择能够获得高收入的城市,因此收入水平越高的城市对流动人口的吸引力就越大。人力资本具有溢出效应,水平越高越有利于吸引人口流入,但其绝对影响并不大,影响系数仅为0.094。产业结构升级每提升1个单位,就会吸引人口流入1.138万人,这说明促进城市产业结构升级,是有助于吸引人口流入的。而像公共服务、外商直接投资等其他控制变量的影响并不显著。

(二)“胡焕庸线”两侧的比较分析

从表2中我们可以看到,模型4的回归结果显示,地区虚拟变量的影响系数为-24.132,在1%水平显著。这意味着在“胡焕庸线”两侧,信息化对人口流动的影响存在显著的差异,在“胡焕庸线”西北侧的影响要大于东南侧,这和前面发现的信息化与人口流动的关系不是线性的是一致的。

这个结论可能和很多人的直觉不一致。可能的原因在于,在信息通信技术没有发生重大进步的情况下,信息化在经济社会中的应用所带来的就业增长效应存在瓶颈。也就是说,当信息化在经济社会中的应用达到一定程度之后,其就业效应不会有明显的增长,从而对人口流动的影响下降。“胡焕庸线”西北侧信息化水平偏低,距离瓶颈值较远,因而就业效应比较大,而东南侧信息化水平较高,距离瓶颈值较近,就业效应反而比较小。

(三)中介效应与稳健性检验

表3中的模型5和模型6,因变量分别是就业增长和人口流动,对中介效应进行检验。我们可以看到,信息化的影响系数为正值,且均在1%水平上显著,说明信息化确实促进了就业增长。模型6采用工具变量法进行回归,就业增长变量的影响系数为正值,且在1%水平显著。表2模型4信息化的影响系数为28.465,大于模型6中信息化的影响系数20.165。根据前文提到的中介效应检验原理,这表明就业增长确实是信息化影响人口流动的中介变量,即信息化通过就业增长影响人口流动。

表3中介效应与稳健性检验回归结果

模型7和模型8是本文的稳健性检验,因变量为人口流动,分别应用OLS方法和IV方法进行回归。参照李一花等的做法,用全市常住人口与户籍人口的数量之差来计算流动人口规模①参见李一花、李静、张芳洁《公共品供给与城乡人口流动——基于285个城市的计量检验》,《财贸研究》,2017年第5期,第55-66页。。我们发现,在模型7的OLS方法回归中,信息化的影响系数不显著。而在模型8工具变量法回归中,信息化的影响系数为正值,且在1%水平上显著。

模型6和模型8的结果证明了信息化与人口流动因果关系的稳健性,信息化确实是影响人口流动的显著性因素。地区虚拟变量的影响系数为负值且在1%水平显著,和表2中的回归结果一致。就业增长作为中介变量其影响系数也在1%水平上显著且为正值。稳健性检验也表明就业增长这一中介机制仍然存在。

八、结论与讨论

习近平总书记在十九大报告中明确提出“加快边疆发展,确保边疆巩固、边境安全”,这是党和政府实施区域协调发展的基本方略之一。因此,探讨人口向“胡焕庸线”西北侧的流动,对于优化人口资源的空间配置和巩固边疆安全,具有重要的现实意义。本文分析了信息化对人口流动的影响及其在“胡焕庸线”两侧的差异,得到了一些有意义的发现:(1)“胡焕庸线”两侧在信息化发展水平上存在着较大的差距;(2)信息化与人口流动存在密切的因果关系。控制其他变量之后,信息化显著地促进了人口流动;(3)信息化对“胡焕庸线”两侧人口流动的影响存在差异,在西北侧的影响大于东南侧;(4)就业增长是信息化促进人口流动的中介机制。

本研究的发现有着明确的政策含义。鉴于信息化对于人口流动的重要性及其在“胡焕庸线”两侧影响的差异,从优化人口空间分布、适度促进“胡焕庸线”西北侧人口集聚的视角出发,应该重点对“胡焕庸线”西北侧的信息基础设施进行投资,逐步缩小西北侧与东南侧的信息化差距。信息通信技术更新换代日益加速和党中央大力推动“一带一路”国际战略,给我国的西北地区相关省(区)超常规发展带来了重大历史机遇。而能否更好的利用好这一机遇,很大程度上取决于这些省(区)的信息基础设施建设。因此,加大“胡焕庸线”西北侧地区的信息基础设施建设力度,这不仅有利于人口在该地区的适度集聚,更关乎该地区的社会经济的可持续发展。

具体而言,应该从以下三个方面着手。在宏观层面,依托党和政府推动的“宽带中国”战略,重点加强“胡焕庸线”西北侧区域的信息基础设施建设,超前布局下一代互联网,着力提升该地区互联网的广泛普及和用户的接入速率。在中观层面,“胡焕庸线”西北侧地区的地方政府,应该制定促进本地企业应用信息通信技术的激励政策,从而增加就业吸纳能力,吸引人口流入。在微观层面,考虑到“胡焕庸线”西北侧地区人均受教育水平较低,非技能型工人比例较高,必须通过系统性和针对性的培训以提高劳动者使用信息通信技术的能力。