新冠肺炎疫情下高职生心理健康状况调查分析

林淑琼

为了解高职生返校前的心理健康状况,本研究通过网络对1993名高职生进行问卷调查,调查结果显示:大部分高职生在心理健康自评、心盛水平、情绪调节自我效能感、积极关爱行为、压力宣泄行为、家庭支持等方面表现较好,但仍有部分学生存在恐慌、心盛水平及情绪调节自我效能感较低、压力宣泄方式不健康、家庭支持较少等问题。因此,高校应加强对高职生的心理健康状况进行动态跟踪,通过普及推广专题教育等方式帮助高职生提高心理健康意识,提升心理资本,以更好地适应疫情下的校园生活。

新冠肺炎;高职生;心理健康

去年12月以来,肆虐我国的新型冠状病毒肺炎(以下简称“新冠肺炎”)在国家的有力防控下,已得到有效遏制,我国开始全面复工、复学。截至4月30日,青海、山西等14个省(区、市)和新疆生产建设兵团100余万大学生已经返校,之后还会有其他省(区、市)高校陆续开学。大学生在疫后返校复学,除了要适应学校在疫情防控要求下特殊的教学生活安排外,还需要调适好漫长假期后重新回归校园生活的心态。学生返校前的心理健康状况,将极大地影响返校复学成效。由于疫情防控期对人的社会活动的限制,学生在疫情下积累的心理问题有可能在疫后以极端的方式呈现出来,也即在疫情期间压下来的心理矛盾和冲突,有可能在疫情结束后回归校园时爆发。因此,我们要对学生返校前的心理健康状况进行详细摸查,充分了解学生在疫情下产生的心理问题及其具体表现,并进行分析、梳理,有针对性地提出不同学生群体的疫后心理复原工作方案,从而通过早发现、早干预,有效地应对解决学生心理问题,推进心理重建工作。

目前对新冠肺炎的研究,主要集中在流行病学和临床研究领域,针对大学生疫情下的心理健康的研究较少,特别是针对高职生的研究极少。通过搜索知网,发现截至5月3日,国内仅有学者李晓云对高职生进行过疫情下心理问题的相关研究。因此,为更好地开展高职生返校后的心理复原和重建工作,科学、规范、有效地加强心理干预和疏导,本研究以高职生为研究对象,以问卷调查的方式,探讨高职生在新冠肺炎疫情下的心理健康状况并提出建议,为政府有关部门及高校对高职生返校后的心理健康教育提供决策参考和借鉴指导。

(一)调查对象

采取整群随机抽样方法选取广东茂名农林科技职业学院大一与大二81个班级(该校为新建高职高专院校,目前在校生只有大一大二两个年级),共计1993名学生(年龄18-24岁)为研究对象。通过网络专业调查平台发布调查问卷,由学生点击链接或手机扫描二维码登录进行答题,在线完成问卷共1993份,有效问卷1993份。

(二)调查方法

本文采用问卷调查法,调查工具是在参考国内外相关文献的基础上,经过多名专家集体讨论而形成的问卷。该问卷一共有104道题目,包含两部分内容。一是高职生的基本情况,包括专业、年级、性别、民族、年龄、家中排行、家庭居住地、共同居住家庭成员数量、与疫情相关程度的身份情况等内容;二是疫情影响下高职生的心理健康状况,包括对疫情的认知情况、心理健康自评状况、疫情造成的情绪和行为表现、心盛水平、情绪调节自我效能感、积极关爱行为、压力宣泄行为、家庭支持情況、自认为需要继续调整的行为等内容。

(三)统计分析

采用SPSS22.0软件进行数据处理和统计分析,以α=0.05为检验水准,以p<0.05为差异有统计学意义。

(一)高职生的基本情况

在参与本次调查的高职生中,大一学生1647人(82.64%),大二学生346人(17.36%),这与该校招收的大一新生人数较多,大二人数较少有关。男生734人(36.83%),女生1259人(63.17%)。年龄主要集中在18-21岁,占95.68%。

在家庭居住地中,农村学生为 56.60%,县城或乡镇学生为 28.20%,中小城市学生为 12.30%,大城市学生为 2.90%。居住在农村或乡镇、县城的比例较高,符合一般高职院校的生源规律。学生当前所在的省份以广东省为主,占99.10%;无人居住在疫情高发地湖北省,居住在其他省份或地区的占 0.90%。

在家庭排行中,独生子女占8.73%,排行老大的占37.53%,排行老二的占29.30%,老三、老四及其他的占24.44%。非独生子女的比例较高,这与该校生源一半多来源于农村有关。

在同居家庭成员的情况中,家庭共同居住成员等于或多于5名的占54.79%,家庭成员有4人的占29.75%,3人的占11.94%,2人的占3.21%,只有1人的,占0.31%。

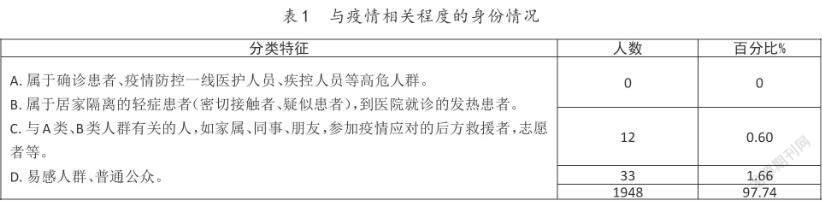

在与疫情相关程度的身份情况中,根据罹患新冠病毒肺炎的高危性大小不同,可以将调查对象分为A、B、C、D四类身份。调查显示,属于A类的学生0人;属于B类的学生12人,占0.60%;属于C类的学生33人,占1.66%;属于D类的学生1948人,占97.74%,见表1。可见,绝大部分学生都属于正常的健康人群。

(二)疫情影响下高职生的心理健康状况

1.对疫情的认知情况

在调查中发现,绝大多数高职生认为新冠肺炎能够预防、治愈。比例分别为97.39%、98.39%,且有95.68%的学生已自觉实施了学到的预防措施。但调查显示,仍有约4.3%的学生对新冠肺炎能治愈持悲观态度,并且也未采取相应的预防措施。

2.心理健康自评状况

在对心理健康的自我评价中,自认为目前心理健康状态“很好”的占62.97%,“较好”的占27.70%,“一般”的占8.53%,认为“很差”和“较差”的共占0.80%。从数据中可看出,约9成高职生自认为心理状态正常,疫情对大部分学生的心理未造成负面影响。

3.疫情造成的情绪和行为表现

在疫情背景下,高职生表现出来的情绪主要是恐慌,从表2中可看出,突出的恐慌情绪及行为表现主要有三项:担心自己的家人会感染新型肺炎,占69.29%;非常关注自己和周围人的身体症状,比如发热、咳嗽等,占66.98%;在空旷、空气流通很好的地方,仍然有想戴口罩的强迫念头,占56.55%,見图1。

4.心盛水平

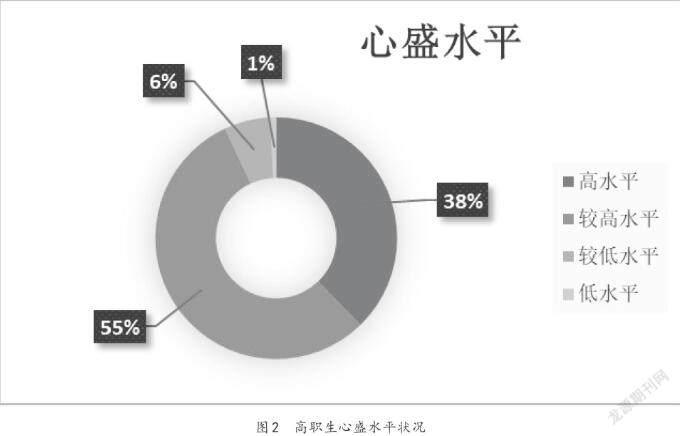

积极心理学常用“心盛”(Flourishing)这一指标来评价个体是否具有积极情感、心理和社会功能完好的心理健康状态。结果显示,在疫情情况下,大多数高职生的心态是积极乐观的,其中37.74%为高心盛水平,55.29%为较高心盛水平,说明有约93%的高职生对自己的评价积极,拥有更多的心理资源和优势;只有6.17%的高职生处于较低的心盛水平,0.80%处于低水平,见图2。

5.情绪调节自我效能感

情绪调节自我效能感,是指个体对能否有效调节自身情绪状态的一种自信程度,对很多心理功能有重要影响。这种自信心能够帮助个体运用良好的情绪调节方式,有效地调整情绪。情绪调节自我效能感有两个维度,分别是表达积极情绪的自我效能感和管理消极情绪的自我效能感(以下简称“积极维度”和“消极维度”)。调查结果显示,高职生积极维度平均分较高,但消极维度平均分较低,管理生气/愤怒的自我情绪效能感最低,见表2。

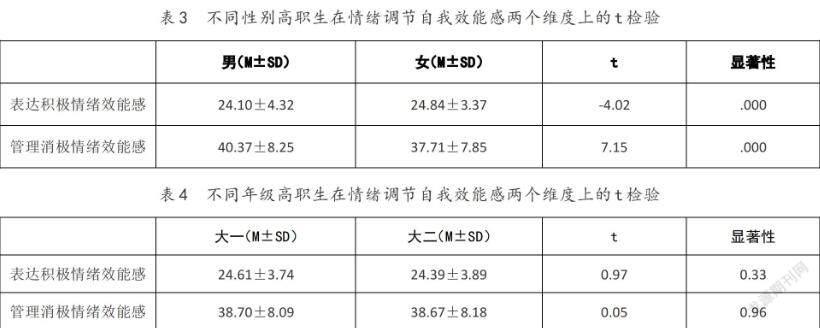

为进一步了解不同性别及不同年级的高职生在积极、消极维度上的得分是否有显著性差异,经独立样本t检验,发现女生在积极维度上的得分比男生更高,并且差异显著;但在消极维度上,女生得分比男生低,且差异显著(见表3)。不同年级的高职生在积极、消极维度上的得分均没有显著性差异(见表4)。

6.积极关爱行为

在积极关爱行为方面,调查显示,71.75%的高职生能与亲近的同学或朋友通过网络讨论疫情或学习等问题;有67.03%的高职生主动联系自己的亲人、同学等表达关爱之情;做事会特别顾及他人的感受的占 64.17%,见表5。

7.压力宣泄行为

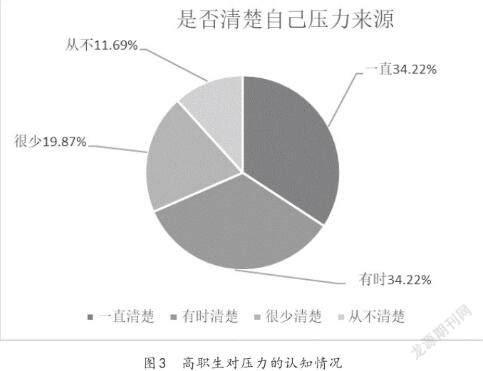

对于最近一段时间在生活中遇到的压力,非常清楚和比较清楚压力来源的高职生比例均为34.22%,而不太清楚的为19.87%,一直都不清楚的为11.69%,见图3。

在有压力时的宣泄行为方面,选择健康有效的宣泄方式的人数比较多,主要有:主动与身边的人进行交流(71.55%)、与网友交流互动(41.99%)、转移注意力自娱自乐(41.60%)等。但调查也反映出,有少部分高职生选择了不健康、不合适的方式来缓解心理压力,如:不停地吃东西(13.95%)、饮酒或服药(1.20%)。而通过找心理医生这种更有效的方式来缓解压力的人数很少,只有1.46%,见表6。

本次调查也从单独的题目中发现,了解及接受过心理咨询服务的人数很少,曾接受过专业人员(心理咨询师、精神科医生等)的心理咨询服务的比例只有2.51%;在疫情期间,针对新冠肺炎疫情,寻求过心理援助的只有0.75%。

在调查中还发现,当感受到压力时,69.64%的高职生会会通过各种渠道了解缓解压力和焦虑的知识进行自助,但也有19.72%的高职生很少主动了解相关知识,10.64%的高职生从未了解过相关知识。

8.家庭支持情况

家庭支持情况(家庭成员关系和家庭功能)是影响应对疫情心理压力的重要变量。调查显示,78.47%的高职生在疫情期间一直努力与家庭成员保持良好的沟通关系,但也有2.20%的高职生在这方面存在沟通不足等问题。有5.37%和13.96%的高职生认为自己的家庭功能存在失调现象,值得我们加以关注。

9.需要继续调整的行为

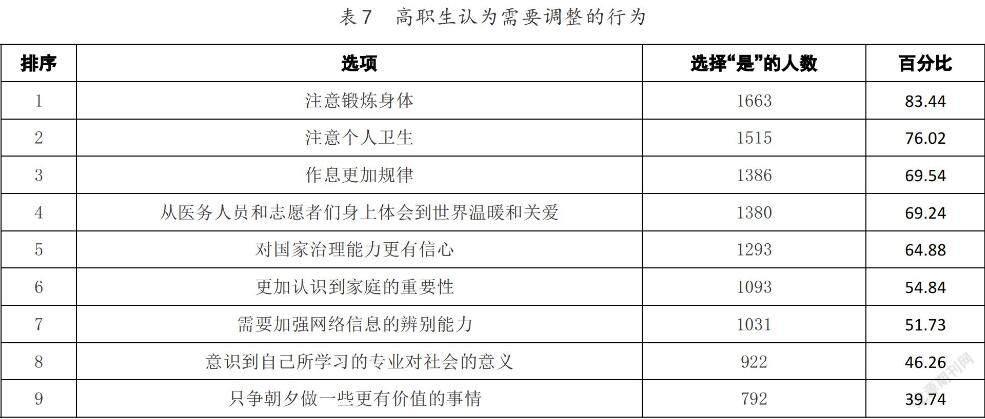

调查结果显示,疫情给高职生的行为习惯带来了一定的冲击。在需要调整的行为中,认为要“注意锻炼身体”的有83.44%;认为要“注意个人卫生”的有76.02%;认为“作息要更加规律”的有69.54%。说明通过这次疫情事件,大多数学生都认识到锻炼身体和注意个人卫生对于维护身体健康的重要性,见表7。

通过本研究发现,在新冠肺炎疫情下,绝大部分高职生属于正常的健康人群,自我评价心理健康状况良好,认为新冠肺炎能够预防和治愈,且自觉实施学到的预防措施。疫情对高职生的心理未造成较大的负面影响,但给学生的心理和行为习惯均带来了一定的冲击。疫情引起的情绪主要是恐慌,并使得学生自觉地调整行为,注意加强体育锻炼和培养良好卫生习惯等。这与疫情期在校大学生约7成是患心理疾病风险的高危人群的研究结果不符,这可能与我国疫情已转入常态化防控阶段,对高职生心理造成的影响已大大降低有关。

对于生活中的压力来源,约一半多的高职生是有清楚意识的,大多数学生能选择积极的应对方式面对疫情所产生的压力、焦虑等心理问题。当感受到压力时,学生选择的大部分宣泄方式都是健康有效的,约7成高职生会通过各种渠道了解缓解压力和焦虑的知识,进行心理自助。但了解及接受过心理咨询服务的人数很少,在疫情期间,针对新冠肺炎疫情,寻求过心理援助的只有0.75%。这说明,绝大部分高职生对于心理咨询、心理援助还处于不了解或谨慎尝试阶段,这需要高校在今后的工作中,加强心理健康教育的宣传普及力度,全面提升学生的心理健康意识。

在疫情下,大部分高职生一直努力与家庭成员保持良好的沟通关系,这无疑能大大改善学生寒假居家期间的家庭成员关系和家庭功能,增加家庭支持,减少亲子冲突和家庭矛盾,降低学生应对疫情和居家学习时的心理压力。但还有约2成高职生的家庭功能存在失调现象,这需要我们在学生返校后对这部分人群加以特别关注和进行有针对性的心理疏导。

虽然疫情限制了高职生的学习生活和社会活动,但大多数学生的心态是积极乐观的,表现为超过9成的学生处于高心盛水平或较高水平,这些学生拥有更多的心理资源和优势,可预示学生返校后将能较好地适应校园生活,发生心理问题的风险更低,这是高校的教育工作者开学后开展疫情防控工作的有利条件。许多大学生还表现出积极关爱行为,例如与亲近的同学或朋友通过网络讨论疫情或与学习有关的问题,主动联系自己的亲人、同学等表达关爱之情,主动帮助有需要的人,做事会特别顾及他人的感受等。做出这些选择的学生能较好地处理同學矛盾或宿舍矛盾,有较高的共情能力,人际关系较和谐,能较快地适应返校后的学习和生活。

由此可见,高职生在心理健康自评状况、应对压力的宣泄、心盛状况、家庭支持、关爱行为等方面都表现较好。但在情绪调节自我效能感上,有两个问题需要注意:一是高职生虽然在表达积极情绪自我效能感的维度上平均分较高,但在管理消极情绪自我效能感的维度上平均分较低;二是相对于男生来说,女生在管理消极情绪效能感上较差。

已有研究发现,情绪调节自我效能感对认知、情绪、行为、心理健康等方面都有重要影响。如Bandura等人发现,情绪调节自我效能感较低的个体更容易产生抑郁等负面情绪,并削弱行为动机;Caprara等人发现,高情绪调节自我效能感有利于和谐人际关系的形成,并提高社会适应水平。研究者认为,拥有高情绪调节自我效能感的个体更相信自己有表达积极情绪及管理消极情绪的能力,从而在面临困境或挫折时,更能快速或有效地进行情绪调节,进而缓解情绪对行为的破坏作用。

本研究发现女生管理消极情绪效能感不如男生,有学者提出女性比男性有更强烈的负性情绪易感性,其他研究同样发现女大学生在此次疫情期间的负性情绪反应比男大学生严重。因此,在学生返校后,高校要加强对学生进行负性情绪管理相关的心理健康教育和辅导,特别是对女生要采取多种方式预防出现负性情绪事件,影响学习生活。

综合本研究,建议高校根据本校学生的实际情况,研究制定有针对性的、落实到每个对象的关爱和心理援助措施,做到“一人一策”,积极预防危机事件的发生。重点加强对存在恐慌、心盛水平及情绪调节自我效能感较低、压力宣泄方式不健康、家庭支持较少等心理问题的高职生进行动态跟踪和心理援助工作。同时,针对调查中发现的学生常见心理问题,宣传推广专题教育,通过诸如“5.25”心理健康教育系列活动,组织开展主题演讲、心理漫画、心理剧创作、公益广告设计比赛等,提升学生的心理健康素养。此外,通过科学普及、微信公众号、系列讲座、心理咨询等多种途径和形式增强大学生管理消极情绪的自我效能感,促进疫情后的心理复原,提高返校后的心理资本,以更好地适应疫情时期的校园生活。

[1]教育部.教育部召开高校复学疫情防控调度视频会[EB/OL].(2020-04-30)[2020-05-03].http://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/gzdt_gzdt/s5987/202004/t20200430_449044.html.

[2]戴莉.大学生返校复学,辅导员疫后心理工作该如何做[EB/OL].(2020-04-28)[2020-05-03].http://www.univs.cn/zx/a/fdy/200428/1550918.shtml.

[3]李晓云.新冠肺炎疫情下高职学生的心理问题及疏导方法[J].中国中医药现代远程教育,2020,18(03):T1-T2.

[4]Keyes, Corey L M,Jonathan Haidt.Flourishing:Positive Psychology and the Life Well-lived[J].American Psychological Association,2003.

[5][11]汤冬玲,董妍,俞国良.情绪调节自我效能感:一个新的研究主题[J].心理科学进展,2010,18(4):598-604.

[6]钟梦婷,熊真真.新型冠状病毒肺炎期间在校大学生心理状况及影响因素研究[J].成都医学院学报,网络首发论文.2020-04-15.

[7]Bandura A,Caprara G V,Barbaranelli C,et al.Role Of Affective Self-Regulatory Efficacy In Diverse Spheres Of Psychosocial Functioning[J].Child Development,2003,74(3):769-82.

[8]Caprara G V,Di Giunta L,Eisenberg N,et al.Assessing Regulatory Emotional Self-Efficacy In Three Countries[J].Psychological Assessment,2008,20(3):227.

[9]黎建斌.自我控制资源与认知资源相互影响的机制:整合模型[J].心理科学进展,2013,21(2):235-42.

[10]常凡,李玮,张靖,等.医学生父母教养方式与抑郁的关系[J].中国健康心理学杂志,2020,28(2):231-234.

责任编辑 牛志鹏