综合物探在铁路路基地质灾害探测的应用

王忠凯

摘 要:铁路路基不密实区域的存在,严重影响列车的安全,特别是流水的冲刷和渗透,以及列车的动荷载作用,很容易造成这些区域下沉。本次采用高密度电法、地质雷达、地震映像法对既有肖泉铁路漳泉线K11+200~K11+300灾害段开展综合物探勘查,以检测和查明该路段的灾害具体情况。对采集的资料处理分析,结合地质情况对既有线地下不良地质病害进行了解释推断,基本查明了该地质灾害的具体性质及其影响范围。

关键词:铁路路基;灾害点;地震波;电阻率;电磁波

0 前言

铁路路基不密实区域的存在,严重影响列车的安全,特别是流水的冲刷和渗透,以及列车的动荷载作用,很容易造成这些区域下沉。采用综合物探的方法可以在不干扰行车的情况下,查明这些下沉区域的空间位置,进而提出处理措施,保证路基的稳定。

本次采用综合物探勘查地质灾害点位于安溪县大深镇肖泉铁路段,铁路运营20多年,现在K11+250处出现明显下沉,严重危害列车的运行。根据现场调查,本次采用高密度电法、地质雷达、地震映像法对既有肖泉铁路漳泉线K11+200~K11+300灾害段开展综合物探勘查,以检测和查明该路段的灾害具体表现形式。

1 地质地球物理特征

既有肖泉铁路K11+200~K11+300灾害段,原为山谷后经填土筑成现在的铁路,属于典型的路堤基本形式,见图1。路基是人填筑构筑物,具有明显的分层结构特性,从上至下为道碴层、基床本体、基床底部。表层道碴层为路基碎石,厚约60 cm,孔隙多,含水少;基床本体为筑填土,填土分选性好,密实,电阻率较低;基床底部原始沙土状全风化砂岩。路基两侧边坡采用框格防护,植被多为杂草,少发育。

地质灾害主要表现形式为区域下沉、不密实地段甚至多孔相连的空洞。这些在灾害区域相对于原有的路基具有以下的特征:

(1)地质灾害的形成破坏了原有路基的电性分层,形成封闭的低阻或者高阻区域;

(2)不密实区域的形成使得该区域岩土层的密度与弹性与周围原有的路基层的密度和弹性参数都发生了改变。

2 工作布置

根据地面工作条件和地面沉降点的性质,在铁路轨道南侧约1 m处布置1条南西向的剖面,起始点K11+200 m,终止点K11+300 m。高密度电法勘探点距1.5 m共60道,起点为K11+203 m,剖面长度90 m;高密度地震映像法点距20 cm,起点K11+200 m,剖面长度100 m;探地雷达探测点距20 cm,起点K11+200 m,除了和高密度地震映像法探测线一致外,在轨道间另外布置一条测线,剖面长度共200 m。

高密度电法采集采用对称四极装置和温纳装置,地震映像法采用偏移距2 m逐点连续点测方式进行,雷达探测采用点距20 cm的点测方式探测。

3 异常特征和成果

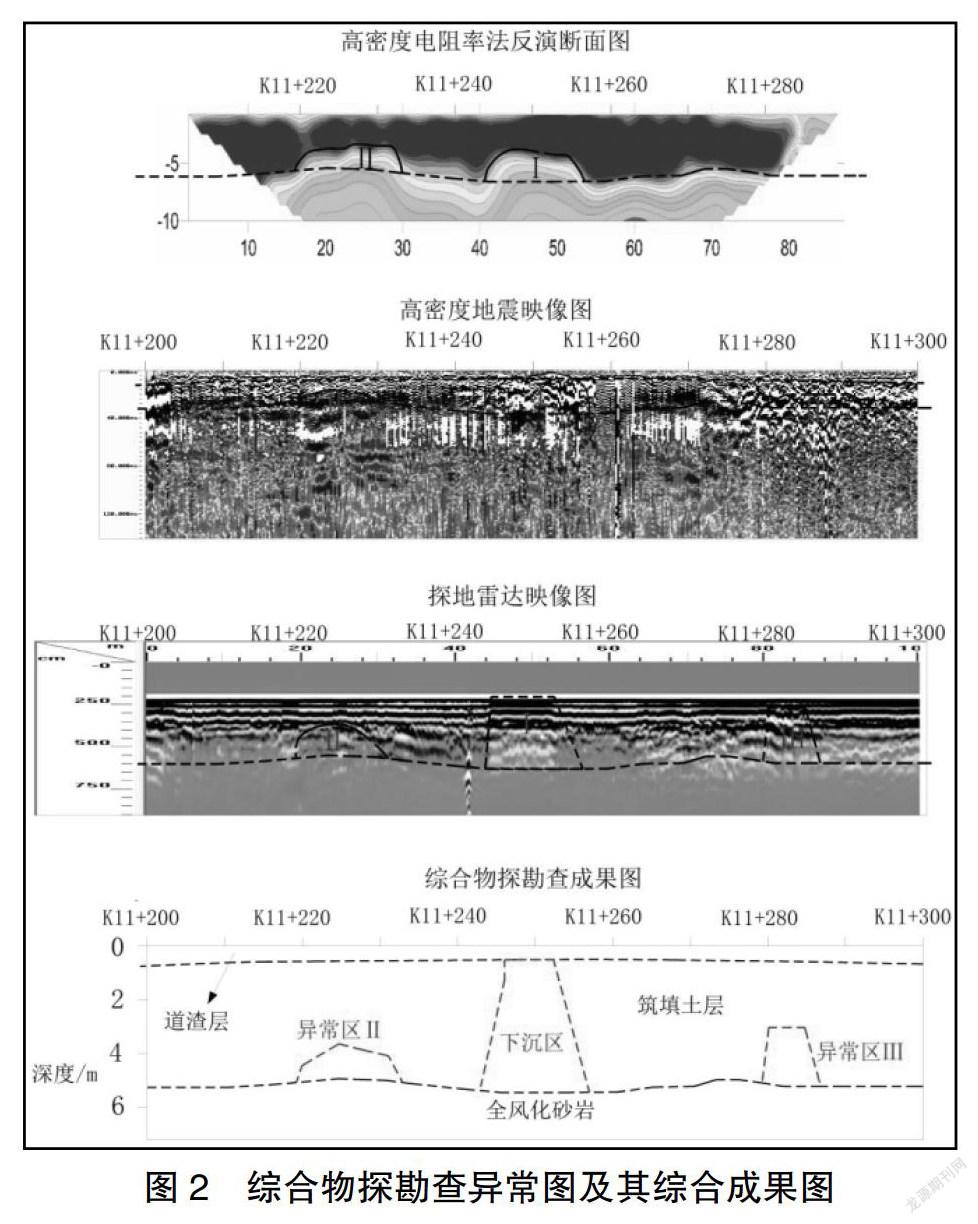

通过本次综合物探方法,发现三处异常,分别编号Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ,其中高密度剖面异常只有Ⅰ、Ⅱ兩处,异常Ⅲ尚不在勘查范围内。三处异常在不同的物探方法勘查剖面有不同的表现形式,具体见图2。

3.1 异常Ⅰ

异常Ⅰ区勘查时下沉现象,位于K11+243~K11+256间铁轨一侧,宽度约13 m,从地表至深约6 m左右都有物探异常表现。由于有下沉现象,即使临时采取应急措施,铁轨一侧倾斜度也处于临界状态,该灾害点的综合物探异常特征表现如下:

(1)异常区电阻率曲线呈异常畸变,电阻率梯度变化很大,整个高阻层的均匀电性在此处遭遇破坏,形成半椭圆形的低阻区,由于道渣层的存在该测线位于高边坡顶部,不在下沉区中心,因此在异常区上部还存在较厚的高阻层,说明异常区下陷后含水较多,形成低阻异常区;

(2)高密度地震映像法成果显示在该处反射波同向轴不连续,从地表到深6 m间反正波杂乱无序,振幅衰减较快,在深部反射波锐减,说明该处较为松散;

(3)探地雷达映像电磁波反射波同向轴错断明显,错断距离在20 cm~30 cm,在深3 m~6 m间反射波同向轴弯曲不连续,深6 m以下没有反射波,说明含水较多,电磁波被严重吸收。

3.2 异常Ⅱ

异常Ⅱ采用综合物探勘查时,地表尚未发现任何异常,该异常宽度约10 m,深度在4 m~6 m间。位于K11+220~K11+230间,灾害点其主要物探异常特征:

(1)异常区电阻率曲线呈异常畸变,电阻率梯度变化很大,高阻层的均匀电性在此处遭遇破坏,形成半椭圆形的低阻区。电阻率呈现低阻特性,上伏4 m左右的高阻层,从电阻率特性来看,与地表下沉区的电性特征较为一致,是一处应该引起注意的地质灾害点;

(2)高密度地震映像法在深度5 m~6 m间反射波同向轴向下弯曲,有明显的下沉迹象;

(3)探地雷达映像电磁波反射波在深5 m~6 m间反射波杂乱,没有成层的特征,而且电磁波到该深度减少很快直至被完全吸收,是含水比较严重的表现。

3.3 异常Ⅲ

Ⅲ号灾害点即危险区Ⅰ在K11+280~K11+295间,宽度约15 m。主要物探异常特征:

(1)高密度电阻率法缺少该区的数据;

(2)高密度地震映像法成果显示在深度5 m~6 m间反射波杂乱无章,反射波没有一处同向轴连续,呈现四周散射的特性,是明显不密实的砂石层;

(3)探地雷达映像电磁波反射波在深5 m~6 m间反射波同向轴弯曲不连续,呈现絮状特征且随深度增加,反射波减少很快直至被完全吸收。

本次工区位于冲洪积谷地河流附近的低洼地带,基床底部为风化砂岩,基床本地是早期人工填土。地下水的活动逐年累月侵蚀填筑质量差的填土堆积物,并带走了一部分泥沙,易形成软弱地层带或者多个小面积的含水空洞。在列车动荷载的冲击下,不稳定的路堤段填土被长期扰动,强度大大降低,逐渐剪切变形,容易造成地表下沉,特别是在南方多雨的地段尤为明显。

通过本区地质地貌和气候特征以及高路堤特有的性质,根据物探剖面特征可以得出以下成果:

(1)该路段存在三处地质灾害点:下沉区最为明显,勘查时下沉已引起轨道一侧倾斜,严重危害列车运行的安全;异常区Ⅰ物探异常特征与下沉区极为相似,只是规模尚没有下沉区大,需要对该异常采用钻探或者钎探方式加以验证;异常Ⅱ隐患较为严重,地表高密度电法就存在低阻现象,高密度地震映像法异常规模较大,如果引起塌陷或者下沉,影响范围可能会超过下沉区的范围;

(2)高路堤地段不存在溶洞(该区不是灰岩区),引起下沉或者塌陷的原因主要是软弱地层带和多个小面积的含水空洞。

4 结语

通过本次综合物探勘查,地质灾害点的物探异常明显,易于区分,采用該三种方法对铁路地质灾害探测快速有效。

物探成果发现的三处异常,其中下沉区急需治理,物探异常也非常明显,基本查明了灾害点影响范围。异常区Ⅰ和异常区Ⅱ通过钻探验证已证实高处为软弱地层,地层含水较多部分呈流塑-半流塑状态。

参考文献:

[1]吕续臣.京九铁路K334路基道碴陷槽病害整治[J].路基工程,2006(2):117-118.

[2]王成亮,白明洲,杜衍庆,等.重载铁路既有线路基病害探地雷达无损检测方法[J].北京交通大学学报(自然科学版),2013(4):35-39.

[3]段自华,龙光才.提高电法探测高路堤道碴陷槽精度问题的探讨[J].路基工程,1993(1):19.

[4]朱能发,丁素兰,孙士辉.高密度地震映像在道路沉陷探测中的应用[J].工程地球物理学报,2013(2):248-250.

[5]李汝成,卢天宝.地质雷达在探测郑洛高速公路路基沉陷中的应用[J].河南交通科技,1997(6):20-23.

[6]杨新安,高艳灵,刘征.论铁路既有线路基检测[J].岩石力学与工程学报,2003,22(1):2363-2366.

[7]蒋伟宏,蒋正红,王斌.高密度电阻率成像技术及在铁路路基病害探测中的应用[J].西南交通大学学报,1999,34(3):331-336.

[8]刘尧军,高钦.朔黄铁路路基病害地质雷达探测技术研究[J].路基工程,2009,3(2):194-197.