籍贯在泉州

我是外婆一手带大的,听惯并且极为热爱外婆的漳州腔,认定这就是我的乡音。外婆去世后我回到父亲身边,不知不觉沾上父亲口语间的抑扬顿挫,逼起嗓子与泉州朋友交谈,自诩可鱼目混珠。

其实父亲出生在鼓浪屿,我的儿子也是,一家三代,应当算是厦门人。父亲继承祖父祖母的泉州口音终生未改,他的几个弟弟妹妹却无此染。我的儿子牙牙学语时学的即是普通话,十几岁忽然自己练出一口半生不熟的厦门话,虽然有时还需翻译,总算归口归队。今年初父亲去世,我心中悲缅脚底漂浮,仿佛有什么东西就要被连根拔掉。夏季儿子填表报高中,丈夫踌躇半天,毅然在籍贯栏写上“厦门”两字。我与他四目相视,居然有些沉痛。

替儿子割掉“尾巴”,儿子毫无轻松之感,倒是他的父母重新体验结扎脐带的隐隐作痛。丈夫生长于鼓浪屿,籍贯是泉州南安,不曾回过老家。用“回”字不够准确,应当说他从未到过他生根的地方。暑假我们带16岁的儿子去泉州,仿佛履行一种类似成人礼的仪式。

我们的祖宅位于泉州城內的旧馆驿,面对古老的东西塔。20世纪70年代初,我在这座迷宫式的三进两落大厝穿梭,经七姑八叔的指点,方寻到我的亲亲二伯婆。跨过尺多高的木门槛,在古井边洗脸,坐硬条凳,喝手制的新茶。家的感觉就在这些刷洗得木纹斑驳的中案桌、影壁、窗棂,微微发黄的字画,龟裂的方砖,天井蓝釉花盆里的官兰,甚至镶在滴水檐的青苔上。

年迈的二伯婆颤巍巍地亲自下厨房给我做家传炒米粉,如此佳肴吃得我胃发沉,不能坐。堂哥同情我,筛热茶助我消食,我苦着脸打着嗝摆手不迭:多一口茶水也没有地方装了。

傍晚,趿拖鞋摇葵扇,逶迤两三步去东西塔下纳凉。凉茶摊,扁食担,碧绿的盐水桃儿,浇红糖浆的热豆花3分钱一碗。好时光哪!

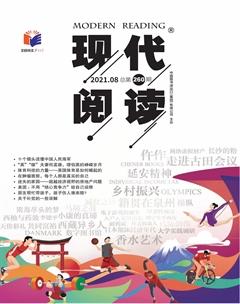

二三十年过去了,本是街心公园的东西塔,现在修缮得倒是齐整。建筑十分气派,草木浓密葳蕤,可惜早晚关门,白天卖票。我们在高墙下逡巡不得而入,遥见两塔相伴,凛然月迷之中。好像儿时玩伴投进豪门,便有了深似海的失意。旧馆驿老屋的后两进越发凋敝,仅余几位老人恋栈。前一进厅堂因有海外亲戚接应,这一房亲戚长年刻意料理,乌檩粉墙雕窗飞檐,依旧古朴雅静。听说原是要拆迁的,经清华大学权威鉴定,列为文物保护。已搬往宿舍居住的堂哥,脸上忧喜兼半。一家三口,堂前门外拍了照。问儿子:可有归家之感?儿子眨眼:谁的家?

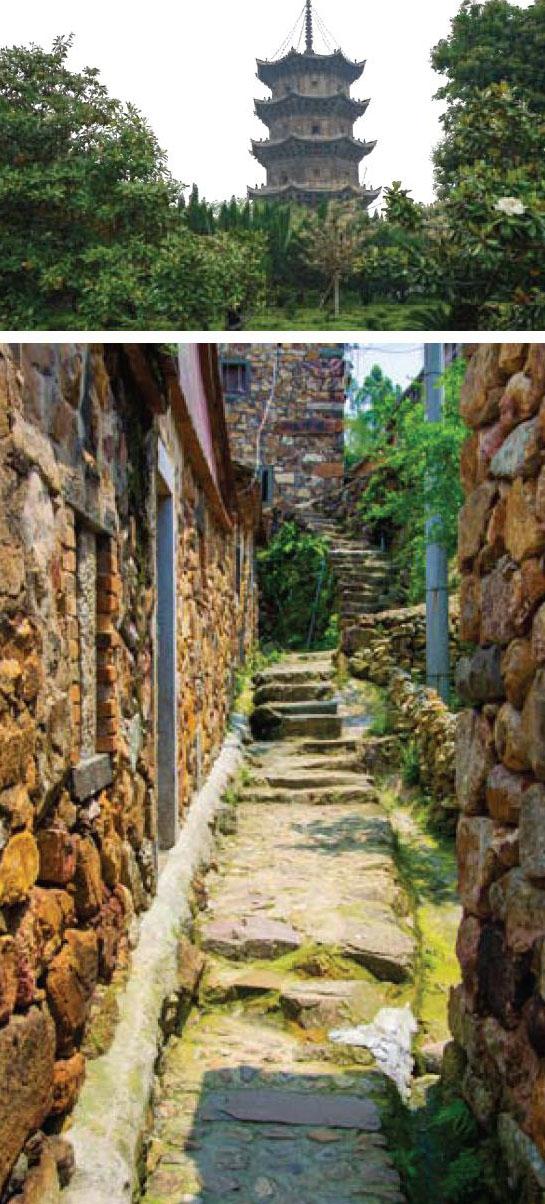

临行前曾向年近九十的婆婆细细打听丈夫家史,老人连村名镇名都说不清,只记得乡下大厝叫“新光泉”,与在菲律宾的家族公司同名。承蒙宣传部的朋友帮忙,很快找到南安官园,果然“新光泉”在当地颇有名气。

由于公路拦腰切去后半截,这所百年以上的老厝宅,唯花岗岩与红砖镶嵌的门面尚存余威。内部的厅堂、天井都十分狭窄,房间低矮阴暗。婆婆印象中的名门大宅,只在族兄复印给我们的半部族谱上,记载它的显赫一时。

遂了心愿以后几天里,我们重游开元寺、清源山、老街和新开发区时,多出一份泉州人心态。为高楼林立喜,为植被绿荫少而忧;筷子向宴席上的龙虾鲷鱼英勇出击,心里想的是大排档的牛肉羹烧肉粽元宵丸;耐心看似懂非懂的梨园戏,头皮阵阵发麻听南音清唱,一边还摁着屁股不安分的儿子;帮丈夫试穿“七匹狼”西装,给孩子物色“匹克”旅游鞋,先做一番民心安抚,然后自己义无反顾扑向“金色年华”与“美姿”,钱包空了,行李重了,打点一身泉州名牌,移动广告似的,臭美得很。

读中国台湾诗人路寒袖一句闽南语诗:没有家乡哪来故乡?似有所悟。如果说厦门是我家乡,那么泉州正是我的故乡,在漫长的种族迁移中,它是离我近的一座风雪驿站,几代人从这块热土汲取的能量,吸引我,像指南针一样总朝着它的方向。

此生,我的籍贯是泉州。

(摘自长江文艺出版社《舒婷散文》 作者:舒婷)

——泉州宋船