北极地区的冷战

寒冷的气候和偏远的地理位置以及解决这两个问题所需的费用似乎阻碍了温带工业文明在北极地区的大规模发展。2000年之后,在北纬66°或北纬66°以北找不到一个大的中心城市(尽管在亚北极北纬60°以北可能有几个大城市)。北极有限的农业生产对大城市的出现是一个影响较小的因素,毕竟在生产力更低的沙漠地区也出现了大城市。从皮毛哺乳动物到鲸鱼再到石油等,北极都不缺乏,因此资源问题不是阻碍北极地区发展工业的关键因素。

由于此地温带文明传播的影响有限,北极土著民族的文化与其他文化在一定程度上相隔离。然而,因为工业运输和通信技术(包括有线电视和互联网)的最新发展,这种隔离正在被打破,外部文化的影响进一步增强,尽管影响范围还比较有限。

20世纪中叶的全球冲突没有引起人口扩张或对自然资源的掠夺,但导致北极的许多地区第一次遭到大规模入侵。这种局面是由地缘政治造成的,在北极东西两端两个竞争激烈的大国并存,工业军事技术不断创新。

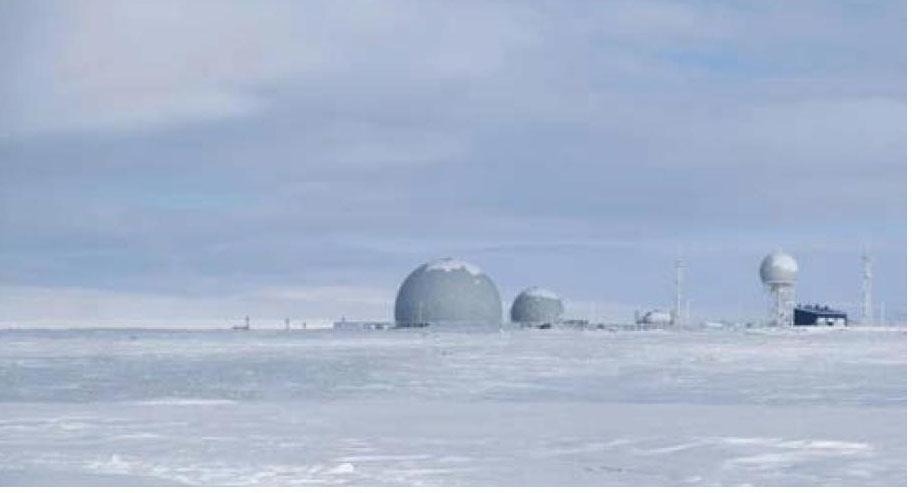

第二次世界大战结束后,国际局势更加紧张,苏联在西伯利亚东北部的机场部署了远程战略轰炸机,这些轰炸机可以跨越北极地区轰炸北美的目标。作为回应,美国在阿拉斯加建立了雷达站网络,其中一个雷达站建在楚科奇海沿岸(北纬68°)里斯本角的尤维瓦克,这个地方自比尔尼克/图勒时代以来一直用来捕猎海豹、海象和驯鹿。美国军方要不断应对在北极环境中建造和运行设施时出现的新问题,雷达和通信设备在高纬度地区运转不良。为了加强战略轰炸机的威慑力,1951至1952年,美国还在格陵兰岛西北部的图勒遗址上建造了一个巨大的空军基地,距莫斯科不到4000千米。美国空军迅速适应了北极的条件,并在设施建设中采用了新的工程技术。营房建在地桩之上,有冷空气循环管道(以防止冻土融化)和隔热墙,还有带有塑料把手的双层北极门,当地因纽特人被重新安置。

1955年,美国开始建造远程预警系统,57个雷达站跨越从里斯本角到格陵兰岛的北美北极地区。这些雷达是为高纬度作战而新设计的,而居住区则是由为在寒冷气候中居住而制作的预制件组装。远程预警系统对加拿大因纽特人产生了深远而持久的影响,结束了他们自给自足的自然经济模式。但是,到1957年远程预警系统投入使用时,苏联已经研制出一种洲际弹道导弹,现有的雷达无法探测到这种導弹。苏联在北欧俄罗斯亚北极森林区普莱特克斯克附近的前方地点建立了导弹发射基地。于是,美国开始建造导弹预警系统,也是以极地地区为重点。这一系统在整个冷战期间一直运行,直到1991年苏联解体时才停止运行。

在里斯本角,一些原来的雷达设施在2002年夏天被拆除,当时尤维瓦克的比尔尼克人/图勒人的房屋遗址仍然存在。

(摘自社会科学文献出版社《北极史前史:人类在高纬度地区的定居》.作者:[美]约翰·F.霍菲克尔.译者:崔艳嫣.周玉芳.曲枫)