鹿岛监狱,夜半风筝

揽下了监狱图书管理员的活儿后,我决定去鹿岛参观一下波士顿的古老监狱。尽管这座监狱现已停用,但我还是希望它的建筑能透露一些历史。与大部分建筑不同,监狱就是它自身的建筑艺术,形式即意义。

我知道它大致的历史。19世纪40年代,波士顿南部地价上涨,市政府将监狱从南区迁至波士顿港区。它像一艘沧桑的大船,勉强维持着,一直用到1991年,是全美连续使用时间最长的监狱。大家都对鹿岛持鄙视的态度,但对于狱警、职员和犯人来说,在鹿岛的岁月像一枚老旧的荣誉勋章,标志着你是一个危险人物——19世纪的一条硬汉,能在原始丛林的竞争中存活下来。

鹿岛监狱有“无人岛”的恶名。在那里,他人即敌人,经常停电断水,“野生动物”在走廊里乱窜,犯人和狱警用“丛林法则”解决争端,他们总是说:“那曾经是一座监狱岛。”监狱不是关键词,“曾经”才是。

今天,鹿岛有两大功能。它是美国第二大垃圾处理厂所在地;另一个功能是无名坟场,埋葬了近5000具无名尸骨。总而言之,它是一个占地210公顷的岛,四面是为抵御海平面升高而筑高的防波堤坝。岛上的空气充满了甜腐的气味,时而掺杂着一丝咸味,从东面吹来。在陡峭的防波堤下面,是布满细沙和碎石的海滩,每当冷灰的海浪拍上来,迸出碎玉般的浪花,它似乎就会往后退一些。在这里,大西洋灰蓝色的海面会在你面前无边无际地展开来。

鹿岛监狱的故事从自然史开始。起初,这里是有鹿的。在早期的历史中,这座岛是天然的庇护所,鹿群逃到这里,躲避内陆的饿狼。它们如何上岛,至今成谜。后来,它成了马萨诸塞湾殖民地居民的公共森林,男人们会划船到岛上伐木、猎鹿。很快,岛上就无木可伐、无鹿可猎了。从此,人类的历史开始了。

鹿岛是新欧洲移民居住地以外的地方,一个法外之地,一块山城外围的魔鬼领地,一片海盗、恶棍、绞刑犯、罪犯、灾民和被流放者的猖獗之地。对纳提克印第安人来说,鹿岛是绝望的放逐之地,是17世纪的集中营。1675年,菲力浦国王之战爆发,惊恐的英国殖民者将纳提克人和其他战犯拘禁在鹿岛,约500人在饥寒交迫的寒冬中死去,有男人,有女人,也有儿童。

在19世纪,一旦在波士顿日益拥挤的贫民窟或中央公园里发现任何身患重病的无家可归的爱尔兰移民,就会将其遣送到鹿岛隔离,防止霍乱和斑疹伤寒扩散。有些人还在移民船上,还没踏上美国的陆地,就被直接移送过去,成了岛上的一座无名冢。

就在这片写满人类苦难的土地上,19世纪40年代,监狱破土而出,不断壮大;而后日渐衰败,来到20世纪末,走向终点。鹿岛监狱建成之初,美国作家霍桑如此回溯全波士顿的第一所监狱:“新殖民地的开拓者们,不管原先想建立什么样的充满美德和幸福的乌托邦,总要划出一块未经开垦的地来当墓地,再划出一块来盖监狱,这两样在开辟之初都是必不可少的。”监狱和墓地,证明了乌托邦之虚妄,而鹿岛两者兼备。

最初,人们将它视为一座美丽却被诅咒的小岛,庇护与囚禁之间的拉锯,贯穿于其整个历史的始末。这个地方究竟是庇护了它的居民,远离人间险恶,还是禁锢了危险的居民,不去危害人间?

实际上,它是通往遗忘的一个小站,是无望之人的人間炼狱。鹿岛像是一座发现于古城门、桥洞和长亭废墟之中的中世纪监狱,原是通往某地的歇脚点,却迷失在荒芜中。几百年来,波士顿的边缘人就住在这个失落之地,将整座城市的美景尽收眼底,却永无立锥之地。

城里也有人望向这里。这座注定毁灭的小岛,在它黑暗的阴影下,也许还有悲伤不息的引力下,西尔维娅·普拉斯在温斯罗普的约翰逊街长大了,那是离岛最近的居民区。在那里,她的“风景不是大地,而是大地的尽头,如山峦般绵延起伏的大西洋波涛,冷冷的,咸咸的”。她所见到的风景,她反复使用的隐喻,是鹿岛。在诗歌《雪莉角》中,普拉斯描写了破败凋敝的邻居,那座监狱岛的困境,被“汹涌的海水”围困,被“肆虐的海浪”侵蚀,在“大海的冲刷”下,一点一点被蚕食,不复往日的风貌。

普拉斯于1959年写下《雪莉角》,那一年她和泰德·休斯去温斯罗普,到父亲的墓地祭拜。8岁那年,父亲的猝死成了她人生最大的创伤。直到这一天,她才终于敢去墓地看他。她在日记中写道,到了墓地的时候,她感觉自己“受到了欺骗”,那里的墓碑都很丑,坟墓挨得很近,“仿佛死人们脸贴着脸,睡在救济院里”。她恨不得“将他挖出来,只为证明他活过,而且真的死了”。她怀着向来古怪的好奇心想:“他会离我多远呢?”4年后,普拉斯在她的厨房里用煤气自杀了,她把她和孩子们之间的门窗全封死,就像《雪莉角》中描述的:她在温斯罗普家里的厨房中用“木板钉死的窗户”一样。

20世纪90年代初,所有人撤离了鹿岛监狱,废弃的设施周围竖起了巨大的围栏。冬天的寒风从大洋上呼啸而至,吹进空荡荡的楼道,穿堂而过。然后,人们拆除了监狱。拆下的残砖断瓦,混着泥土,堆积成山。监狱成了最后一个被埋葬于鹿岛的无名孤魂。这个陡峭的人工山丘,横亘在大陆和垃圾场之间,勉强挡住了后者。今天,旧监狱只是一个坟丘。在考古学意义上,它是一个土墩墓,一个台形遗址。

这是纪念监狱的一种方式。

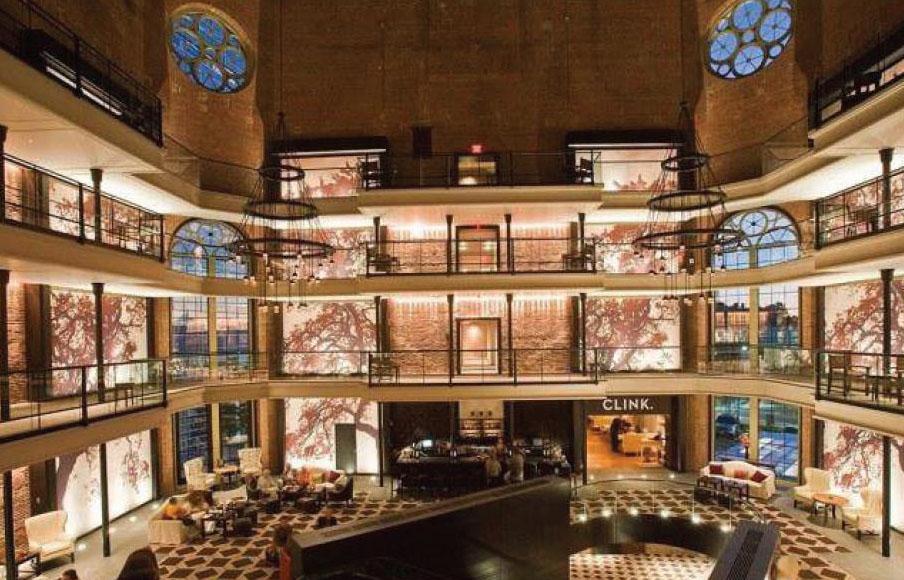

城市另一头的自由酒店,有着相似的历史轨迹。这是一家豪华四星级酒店,2007年开张时,打出了一句超前的广告词——“浪漫囚居”,用粗俗的奢华装扮罪恶的历史。酒店建筑的前身是查理街监狱。1851年至1991年,等待判刑的拘留犯会先被关在这里,之后再移送鹿岛或其他监狱。这幢建筑“多姿多彩”的过去和“庄严肃穆”的风格是酒店公关人员精心策划的卖点,迎合中产阶级对所谓真实的地方特色的追求,即那种在高房价区随处可见的红砖房。

酒店将这段历史粉饰成高档却庸俗的艺术,从各种自以为高明的名字中就能看出:酒店的名字叫“自由”,餐厅的名字叫“囚室”,鸡尾酒吧的名字叫“不在场证明”,这些都保留着监狱牢房的痕迹。

这样的“高级趣味”服务是经常来图书馆的那些皮条客能设计出来的东西。15世纪时,欧洲的小贵族与囚犯同住一座城堡。和他们一样,自由酒店的暴发户与这座城市最卑微的人,共享一个地方,共享一段历史。他们迫切渴望的是:将阶级差异变成高档奢侈品,凸显他们在某一(高大上)阶层的社会地位,与和自己毫不沾边的阶层(罪犯)拉开距离。对于自由酒店的顾客而言,镶着木板的“囚室”什么也不是,只是一个吃仅有4颗蘑菇的沙拉的地方。

为了让这包罗万象的体验更加完善,酒店“屈尊降贵”地承担起守护此地的责任。酒店的发言人坚称,拆除这样一栋历史建筑是“可耻的”,他们“有责任铭记这段历史”,还指出将其重新投入使用,才是“绿色”之举。

将痛苦、暴力和心碎包装成资本家高档的庸俗艺术,这也是纪念监狱的一种方式。

监狱总能成为好的废墟。教堂、广场、剧院哪怕废弃了,仍保留着往昔的壮丽,但要说是废墟,它们名副其实吗?一所监狱废弃了,就只余破败腐朽,这才是货真价实的废墟。当一所监狱使用的年头越来越长,年久失修,拥挤不堪,设施条件也越来越糟糕时,它反而更有监狱的样子。当粉饰过的墙墙皮剥落、漏水、发霉、腐朽,它反而露出了更真实的面目。等它迎来最终的衰败,它才真正实现了全部的潜能,成为彻头彻尾的监狱:一个垃圾场。也许反过来说“废墟是好监狱”更为贴切。

尽管现在破败不堪、弃置不用,但监狱大楼在设计之初,都考虑了持久性。不管在哪个社会时代,监狱都是最结实的建筑。在考古发掘现场,它们常常是唯一完好的遗迹,或保存最好的遗迹。在这个意义上,监狱中了自我纪念的魔咒,就像希腊神话中悲惨的提托诺斯,他们是自己的纪念碑,长生不灭,衰而不死。

有时,考古学家发现了一座坚固的古代建筑,但苦于面目全非,难以确定它是金库,还是监狱。财宝和囚犯是社会财产的两极,镇守的森严程度却是相同的。二者都极具价值,值得最高的关注。正因如此,才难以区分。

考古发掘中另一个容易与监狱混淆的是坟墓。监狱废墟很容易被误认为坟墓。这种混淆并非巧合,不是因为二者在结构上的相似性,而是这之外的东西,一种精神上的血亲:监禁的法律基础之一是“剥夺公权”。

在剥夺公权法问世之前,在世俗监狱出现之前,忏悔室早已存在于世,犯戒的僧人会被送进这里,面壁思过。历史上,一些僧人、贵妇或犯人为了逃避肉体上的酷刑,自愿终身囚禁在修道院内,然后举办葬礼。忏悔室就是活人墓,这不是比喻——囚禁其中的人永不得现身人间。它就是现代囚室的原型。

一所监狱留下的遗迹,哪怕被成功地辨别出是监狱,也不能带来更加清晰的答案,反而加深了监狱存在的根本矛盾。它的功能是实施“报复”,还是“回归”本善?是惩罚,还是改造?现代社会对监狱的争论,其实并无新意,古已有之;与其说是争论,不如说是谜团。这种矛盾被封印在历久弥坚的遗迹中,无言地述说着一个自相矛盾的故事:这里是惩戒之地,也是庇护之所;住过圣人,也住过罪人;是金库,也是下水道;是一个通往乌有之乡的驿站,也是一座活人墓。

晚上11点过后,结束一天的废墟之旅,我回到了活生生的波士顿监狱。这个时间点过来,似乎有些不合时宜。但我想要找一本书,这个时间只有监狱的图书馆是开着的。

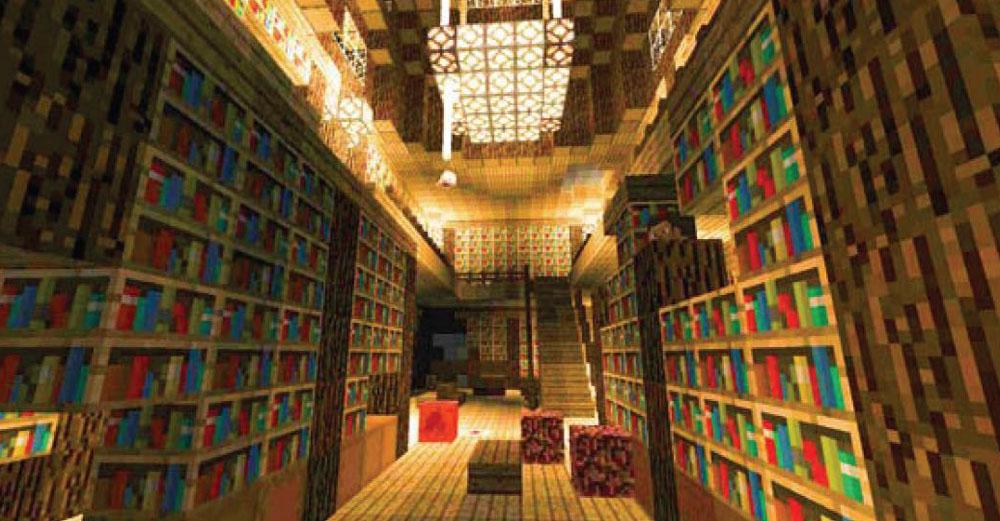

走廊里安静得瘆人,月光在操场上投下扭曲的影子,通风井中传出令人心慌的闷响。我原本以为会有更吓人的,结果却没有,经过几次心理建设后,也就不那么害怕了。我走进位于3号楼的图书馆,按下电灯的开关,这是个小小的开关,却允许我去履行最绵薄的法律义务,即那句来自19世纪监狱的规定:“应在白天为囚禁之人提供光明,让其每日清晨至少阅读一个时辰。”整个图书馆瞬间洒满了灰白的灯光,安静得异乎寻常。图书馆永远也不会寂寞,即使你希望它如此。

在这一天里,我看到了鹿岛令人恐惧的空旷,看到了自由酒店更加令人恐惧的繁忙,突然对这个有血有肉的地方心存感激——古代的监狱可没有图书馆。

我来到放着普拉斯著作的书架。我正考虑撤掉这个专架,永远撤掉。在我眼里,设立专架只有一个简单的用途,就是让流行作家的书更好找,方便读者。书好找,看书的人就多了,这是图书馆的信条。但我可能是在帮倒忙,为普拉斯设置专架,反而助长了囚犯对死亡的崇拜。身为监狱的图书管理员,服务于一群脆弱的特殊人群,或许我不仅有责任帮助他们找到想看的书,还要防止他们看某些书。

这个想法令我不安:我是什么人,竟可以决定别人可以看什么书?我的工作职责不是审查图书内容。然而,我明知专架上摆着一本她的诗集《埃里厄尔》,其中有一首叫《切指》的诗里写着:“真刺激——/是我的手指头,不是洋葱头/几乎被一刀切没了/只剩铰链般的关节/只余一层皮……/我病了/吞了一粒药去杀死它/那薄薄的/如纸般的感觉……”我还能安然入睡吗?监狱里的审查官有权下架任何煽动暴力的图书,但《埃里厄尔》这样的书永远不会引起他们的注意。不能因为《埃里厄尔》是艺术,就觉得它不危险。相反地,它可能后患无穷。在我的图书馆里,有边缘性格的女人,有自残的女人,有自杀成瘾的女人。某一天,她们可能会将普拉斯视为上天派来的使者,指引她们走向自我毁灭的道路。也许我有责任不让她们看到这些诗,也许读过之后反而对她们有帮助,也许我应该在课上教这些诗,也许我不该瞎操心……我不知道怎么做才是对的。

我快速地翻阅普拉斯的传记。当把书合上时,我猛然想起这个时间点为什么非来这里不可。我想看一个真实的图书馆,触摸一本真实的书,而不是网络上的虛拟物。方才我读的那本书,和馆内许多书一样,夹着一张字条。那是一只“风筝”,一只给我的“风筝”,如果我愿意这么想的话。翻开它的那一刻,我就知道这只“风筝”,将会被放入我细心整理的监狱档案里,让档案慢慢地越积越高。

这天晚上,我看到的那张字条,是某个悲惨的普拉斯在馆内留下的残言破语:

亲爱的妈妈:我的生活是后面就没了。一句写了一半的话,没有宾语,没有结尾,没有落款;一段迷离的人生,没有穷尽,无语言说,不限结局;一封不曾寄出的信,写不尽无限空白,写不尽人生况味。这也是纪念监狱的一种方式。

(摘自四川文艺出版社《监狱里的图书馆》 作者:[以色列]阿维·施泰因贝格 译者:张玫瑰)