山西省高校大学生健康教育实施效果的评价与监测

文 / 梁建桃,刘乃红

山西省作为我国中部省会,从国家政策、经济和全面可持续发展的综合方面考虑,努力加快山西高质量转型发展[1],必须通过新时代教育评价改革为全民全面教育领域综合改革提供理论与技术支持,深入探足多领域多方面教育发展方向,其中《“健康中国2030”规划纲要》指出:“健康是人实现全面发展的必然要求,是经济社会发展的基础条件。”采用多种教育形式对受教育者的各方面健康素养的引导与培养是健康教育的主要内容之一[2],健康教育作为各年龄阶段、各层次受众接受教育形式及内容的一部分,是最为基础及最容易忽视而产生一系列问题的导火索。如何健康教育、健康教育包括什么、如何进行健康教育、现存的健康教育体系如何,如何探索适合不同人群的健康教育方式及体系等这一系列问题是国家、社会和个人需要共同面对且不容忽视的话题。大学生作为国家经济社会各方面发展的中坚力量,已被主观认知为现存社会阶层中所受教育面最广、教育方式最杂、教育程度最深的重要组成部分。因此,近些年来国家及各社会组织对于大学生健康教育的改善发展步伐终未停止,地域、年龄、性别等复杂因素时刻对健康教育的事实施与发展提出挑战。

1 研究对象

以山西省太原市:山西大学、太原理工大学(迎泽和虎峪校区)、山西财经大学、山西医科大学、中北大学、太原科技大学;大同市:大同大学;阳泉市:太原理工大学阳泉学院;朔州市:朔州职业技术学院;忻州市:忻州师范学院;吕梁市:吕梁学院;晋中市:太原理工大学(明向校区)、山西中医药大学;长治市:长治医学院、长治学院;晋城市:太原科技大学(晋城校区);临汾市:山西师范大学;运城市:运城学院等18个不同学校及校区为健康教育实施的调查对象。从每个学校/校区随机抽取六个不同专业的大四年级学生(整个班计入)为调查对象。

2 方法

2.1 文献资料法

通过太原科技大学图书馆资源,以山西省、健康、健康教育、实施方式等关键词进行搜索,对国内外针对于健康教育体系的建立与实施进行深入研究与剖析,分析与整理与本研究相关资料与数据,为问卷制定设计与访谈提供理论和实践基础。

2.2 问卷调查法

问卷设计根据论文研究重点及相关调查问卷,并参照相关教育学专家意见进行问卷制定(分学生与教师两个)。本问卷针的对于山西省大学生健康教育研究实施情况调查,此次调查共针对教师180名,回收率100%,学生10800名,回收9886份,回收率91.5%;回收后利用Excel、SPSS.22等相关工具对实验数据进行信度与效度分析。

图1 可靠性分析

2.3 实地考察和访谈法

针对每一所学校/校区随机选择20名学生和10名老师,在提前设计相关问题的情况下,面对面与学生、教师交流,针对健康教育实施的现状及后续相关问题进行探讨和分析;与相关教育学专家学者深入交流了解信息。

2.4 数理统计法

针对问卷数据及访谈结果进行整理,通过SPSS 22.0、EXCEL、Epidatd 3.1和德尔菲法等方式完成数据分类与整合。

3 结果

教师与学生作为健康教育的实施者和受教者,任何一方的缺陷不足最终都是对学生健康发展的阻碍,教师对于健康教育的认知程度远大于学生(28.8%>9.53%),在与学生的健康教育过程中起引导与传播健康意义作用。同时观察教师与学生对健康教育在教育体系中的现实意义数据(48.8%>20.3%),教师能从宏观认知健康教育的不可代替性,对于学生形成健康教育观起重要辅助作用。从结果所占比例分析,需多加关注对于健康教育基本不了解和认为健康教育完全没必要的大学生。

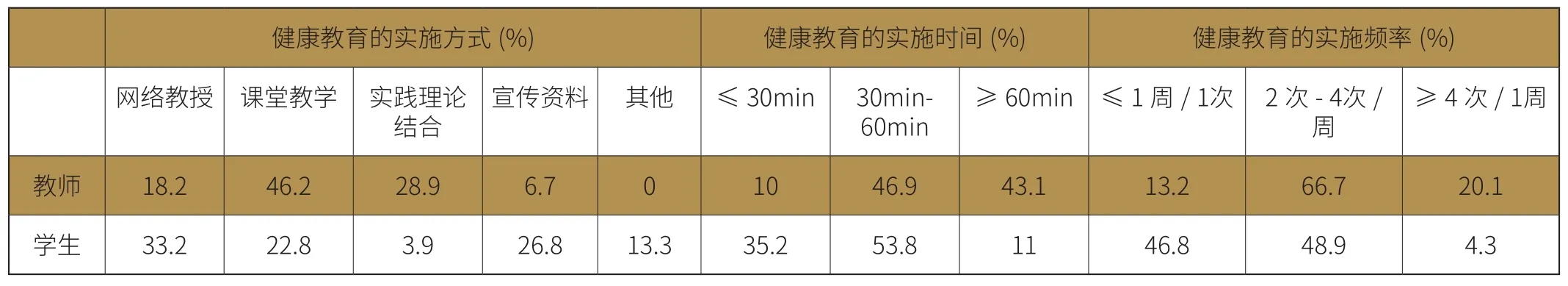

作为健康教育体系的基础组成部分,健康教育的实施方式、时间和频率决定健康教育的多样性和复杂性;课堂教学是学校健康教育的主要实施方式,教师对于实施方式认知较为单一,多种途径对健康信息的获取可以最大程度上缓解学生的学习压力,更利于教育实施和学生接纳,学生不局限于从学校,而是从多种形式获取健康知识。大部分学生接受了广泛和长期的健康教育,但是健康教育实施时间与频率在理论与现实方面产生了效果差异,教师与学生可能对于同类健康教育实施的认知和接受存在差异性,部分教育实施可能被学生认知偏移,即≥60min的教师与学生数据比值相差较大(≥60min和≥4次/1周的教师与学生数据对比),因此针对于调查结论所存在的偏差问题,健康教育体系的制定需与学生交流沟通制定,防止学生对于健康教育的认知偏差,形成适宜大学生的健康教育体系。

教师和学生都认为学校组织是效果评价主要方式,对于其他形式的评价方式应用缺乏(>50%),虽然在一定程度上能够体现教育实施效果,但多种方式测评才能够体现实施效果,才能影响作用更持久和高效;主观能动性是学生积极参与与学习的内在动力,自我测评所占比例较少(≤3%),忽视了学生的主体地位。同时普遍效果调查结果显示,通过16项方面的数据统计,大部分数据赞同学生与教师均普遍提升的观点,作为主要受益者,学生提升不低于教师提升,学生在健康教育中得到充分提高与发展,可以基本表明学生健康素养得到大幅度提升,体现健康教育实施的重要性和有效性。

健康素养是检验健康教育效果的重要指标之一,从当前数据分析,教师与学生均基本具备相应健康素养,其中可以发现教师的三项素养远高于学生,学生的健康生活方式与行为、基本技能远低于正常水平(≤50%),这将是健康教育未来关注的重点之一;大部分教师与学生都具备科学健康观和传染病防治能力,能够从多方面获取健康信息,而在六类基础问题中,传染病防治、慢性病防治、安全与急救和基本医疗的掌握情况在学生中不太乐观(≤50%),综合考虑多种因素能够较为直观体现山西大学生的基本健康素养与健康问题掌握情况。

4 讨论

4.1 健康意识是健康教育的第一步

学生健康素质首次在《国家中长期教育改革和发展规划纲要》中提出,坚持要求学校作为学生健康素质的主要承担者必须首先牢固树立健康意识,继续完善今后一系列的学校健康教育体系与制度[3],同时柯斯特早在上个世纪60年代就已经提出关于如何进行最优模式下健康教育的方式,即知信行模式(KABP或KAP),在相应认知结构模型建立下,意识发挥对健康行为的先导作用,优先且辅助健康行为的发生[4],多项研究结果与社会现象表明健康意识在健康教育中的优先培育地位,美国等国家同样认可健康意识较为优先发展原则[5];只有形成健康意识才能更好的促进知识技能的转化[6]。健康意识不足与缺乏是现当代普遍存在且不容忽视的健康问题之一,健康意识干预已经应用于大量疾病及治疗中[7-11];从对山西省大学生相关健康意识的结果中也表明,相对于学生,教师在具备较为全面健康知识及理论体系的情况下,所产生的健康行为素质和健康行为技能等完全优于学生;当代大学生已经具备完整意识体系,教师需积极发挥领导和带头作用,在不断继续完善自身的情况下,全面提高学生对健康教育的认知水平与能力,洞悉健康教育对自身及社会的现实意义。

4.2 教育体系多元化的发展

现存健康教育模式整体仍是课堂教学,或者部分学校采用学理论实践相结合教学模式,但在此过程中的其他类型教学形式仍较为缺乏[12],从郭杏林研究中也能看到传统教学模式在教学中的高比例水平[13];网络形式、宣传资料形式采用率较低表明教师对于其他类型形式教育方式的认识和采用不全面问题。“健康中国纲要”中明确了健康教育将被纳入体育教师职前教育和职后培训内容[14],教师对于教学内容和形式起把控与操作作用,教师对于现当代教学形式的认知与实践不足在一定程度上是制约大学生接受更广和更全面知识的重点方面;多样性教育形式已经在脑血管康复、疼痛障碍症、狂犬病患者疾病的治疗和各类体育教学中进行大量实证研究[15-17],内容、时间、频率和形式是教学体系制定的四个主要方面,最优情况下的四方面交叉组合须针对于不同现状制定,实验结果得出当次教育时间主要集中在60min左右,每周频率能够保证3次左右,相较于其他类型教学体系所占比例基本持平;但教学实施过程中存在认知偏差,其中教育时间、接受量和接受程度的差异在调查数据中已经能够证明;考虑多方面情况,如何针对性定制健康教育已逐渐成为健康教学体系制定的关键组成[18],顺应国家政策,加速完善大学生健康教育体系。

表1

表2

表3

4.3 完善实施效果与监测体系

教育的实施效果体现教育成效,教育过程中实施正确并且全面的监测体系能保证发挥最大教育影响。教育效果评价检验教育成果,单纯学校组织或者教师主导只能反映一部分结果,其中忽视学生主体地位和缺乏与实践结合的评价模式,容易成为被学校、社会和国家忽略的重要评价方式;以学校组织为主体的评价体系在一定程度上会阻碍教育实施发展与指导学生实践[19];其他研究也表明国内现存的评价体系单一,无法正确衡量实施效果水平[12];评价体系的进一步完善是我国教育,尤其是健康教育下一步的重要战略步伐;评价不应只是针对于大学阶段的目标,对比初中、高中和大学阶段的变化,发掘和测评教育效果变化趋势也是重要步骤。美国和加拿大等国家已经建立针对学校健康教育的专门监测评价团队,涉及教育过程各方面[20];国内学校健康教育缺乏国家和社会关注,各项政策和措施建立缺乏[13,21],而如何建立优良的监测体系已经基于“五环课程建设模型”开始进行探讨[22],评价与监测体系的建立是一个逐步完善的过程,从最基本主体学生开始进行分析,以点到线,以点达面的阶梯式完成。不难看出,评价与监测也是一个长期计划性战略,制定一套定时、定期、定人、定指标、定方式、定形式、定标准的一套评价监测体系。

4.4 公共卫生领域下的健康素养普及

健康素养作为健康教育主要内容已经在临床医学和公共卫生医学领域成为研究热点[23],并且健康素养直接与健康行为、健康状况相挂钩。国内从2005年已经开始对国民健康素养进行调查研究,但在形式和内容上略差于国外所制定的健康素养的调查测量体系[24-27]。国内主要集中在公共卫生方向下的三个方面和六大问题的研究与解决中,九个大方向下再次细分不同的内容测评,基本涵盖健康素养的全部方面,能够看出学生整体水平完全低于教师水平,尤其在六大健康问题中,具备率低于50%,山西省大学生健康素养问题引人深思,但高于2017年全民总体水平(>14.18%)[28];国外所涉及范围更加广泛,最早从1992年就开始对健康素养研究[29,30],所针对调查人群包含各阶层、各身体形态和各区域。我们可以发现国内外的健康素养理念建构存在地域性,例如健康基本知识和行为,或者健康的技能,六大问题中健康信息都存在一定差异性,而且国内的健康素养主要针对于健康学生为主,其他方向人群研究较少,研究对象单一;国外的素养评价监测体系能够为国内健康素养体系发展以及评价监测系统提供一定的理论与实践借鉴支撑。地域、性别、家庭及个人受教育程度等都是影响健康素养的直接因素[31-36],探讨影响程度与解决方式可以为如何更快速提高健康素养提供方向和方式。

表4