SMA-13沥青混合料在湿热地区高速公路路面中的应用

李烨宏

(广东交科检测有限公司,广州 510550)

0 引言

SMA沥青混合料为沥青玛蹄脂碎石,采用间断级配设计理念。混合料中,粗集料和沥青含量高,细集料比例小,具有优异的骨架结构,使其混合料具有良好的耐高温、抗滑性能,纤维起到吸收油脂和贯穿混合料的作用,使得混合料具有良好的表面构造。广东省内高速公路路面磨耗层越来越多地采用SMA,与此同时,对SMA施工技术控制的要求较高。

国内许多专家学者对SMA混合料从配合比设计、施工质量控制等多方面展开不同层次的研究。如张肖宁和龚鸽等人针对SMA沥青路面施工质量展开研究;李娟等对SMA沥青路面抗滑轮廓构造及施工质量评价;陈永昌分析了SMA-10面层施工工艺;钟国武等人通过试验研究了高性能SMA混合料的使用性能;郭伟坚对改性沥青SMA在钢桥面铺装工程的应用进行了分析和研究。虽然目前针对SMA混合料取得了一定的成果,但进一步的推广应用还需更多的理论研究和工程实践经验总结。

1 工程概况

某高速公路建设项目根据工程变更设计要求,将主线和枢纽互通立交匝道一般路段的沥青混凝土路面结构层由原设计4.5cm厚GAC-16(PG82 改性)+5.5cm厚GAC-20C(改性)+8cm厚粗粒式沥青混凝土 GAC-25变更为4cm厚SMA-13(PG76改性)+6cm厚GAC-20C(PG76改性)+8cm厚粗粒式沥青混凝土GAC-25,如图1所示。

图1 路面结构变更

2 SMA-13目标配合比设计

2.1 原材料

上面层SMA-13粗集料为辉绿岩,集料粒径规格分别为10~15mm、5~10mm、3~5mm;细集料为辉绿岩自制0~3mm机制砂;采用五华县谭下镇君其石灰石厂生产的矿粉,由石灰岩磨细制成;水泥为华润水泥(封开)有限公司生产的PO42.5水泥;沥青为壳牌新粤(佛山)沥青有限公司生产的PG-76 SBS改性沥青。

原材料试验结果见表1~表3。

表1 集料密度试验结果

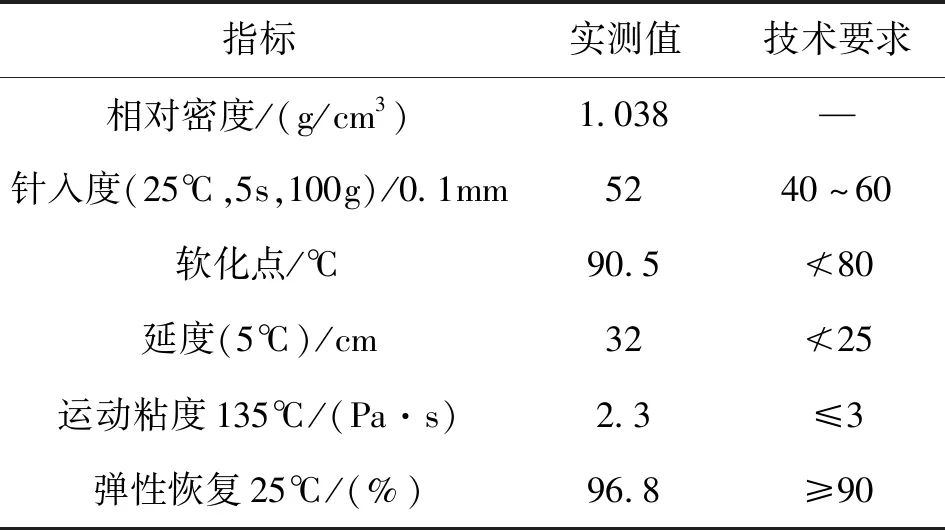

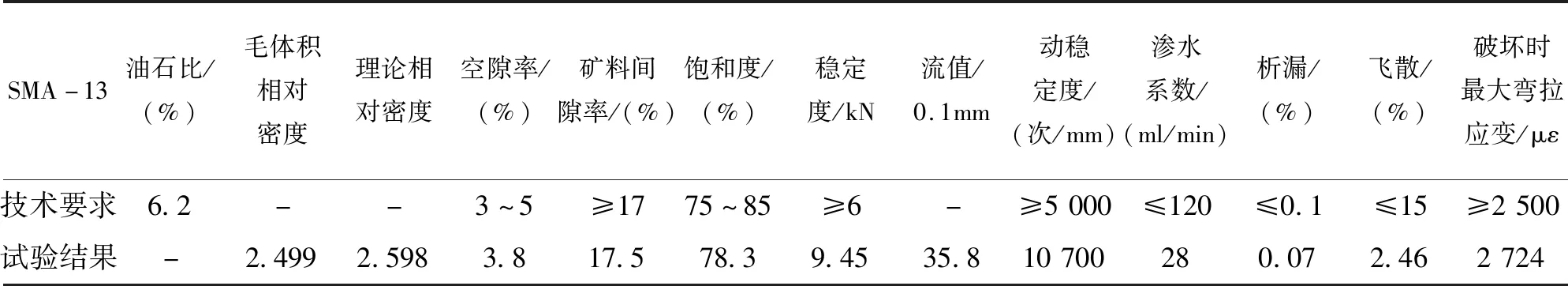

表2 SBS(I-D)改性沥青物理指标试验结果

表3 RTFOT(163℃,75min)老化后物理指标试验结果

2.2 配合比设计

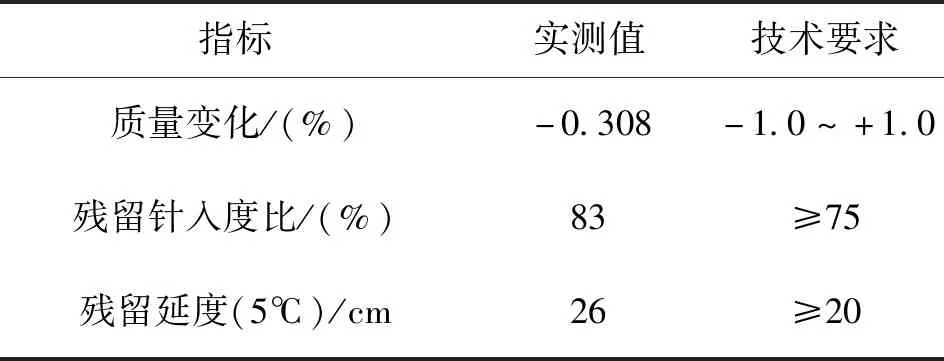

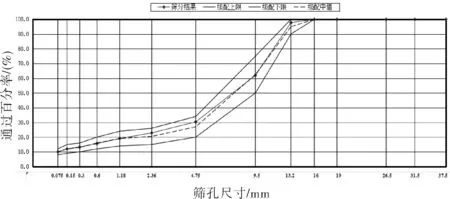

根据广东省湿热的环境气候特点,在进行SMA-13沥青混合料配合比设计时,重点考虑沥青混合料的抗高温性能和抗水损害的能力,取油石比为6.2%,设计级配见表4和图2所示,混合料性能见表5。

图2 SMA-13矿料合成级配曲线

表4 SMA-13矿料合成级配

表5 目标配合比性能验证

从表5试验结果分析,选取沥青混合料油石比6.2%所测马歇尔指标均满足JTG F40-2004及SMA-13改性沥青混合料配合比设计技术要求。因此,最终选定矿料掺配比例为:10~15mm:5~10mm:3~5mm:0~3mm:矿粉:水泥=39:33:5:13:9:1,纤维掺量为沥青混合料的0.35%,油石比为6.2%。

3 试验路铺筑及性能检测

3.1 铺筑方案设计

为了验证配比和油石比对SMA-13的影响,在目标配合比的基础上,本项目按照5个生产配合比方案(表6),分别铺筑长度为280m、210m、210m、260m、280m的试验段,试验路宽度15.10m,厚度4cm。施工当日天气晴朗,最高气温31℃,最低气温25℃。

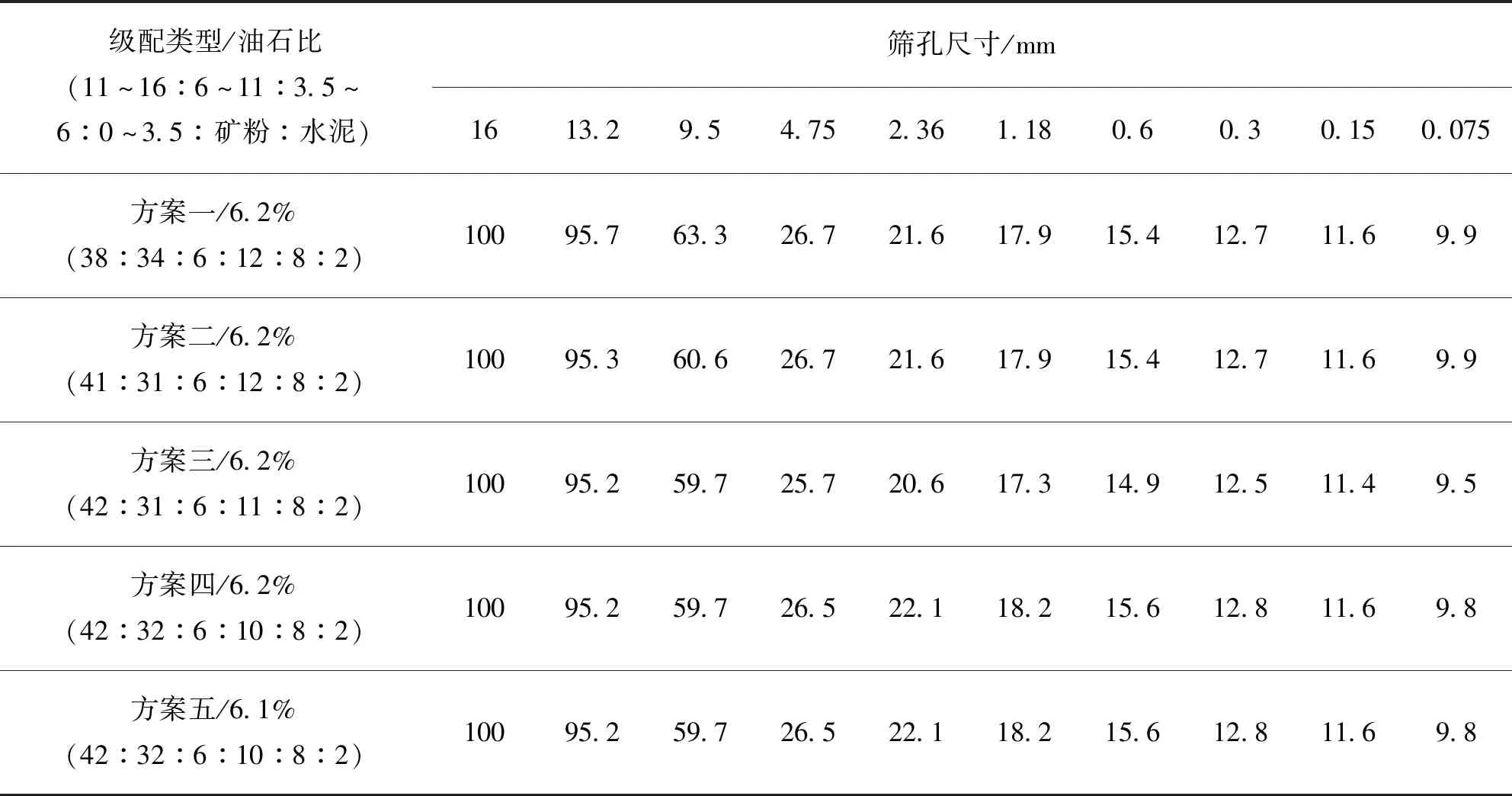

表6 不同方案的级配

3.2 混合料性能验证

3.2.1 马歇尔试验

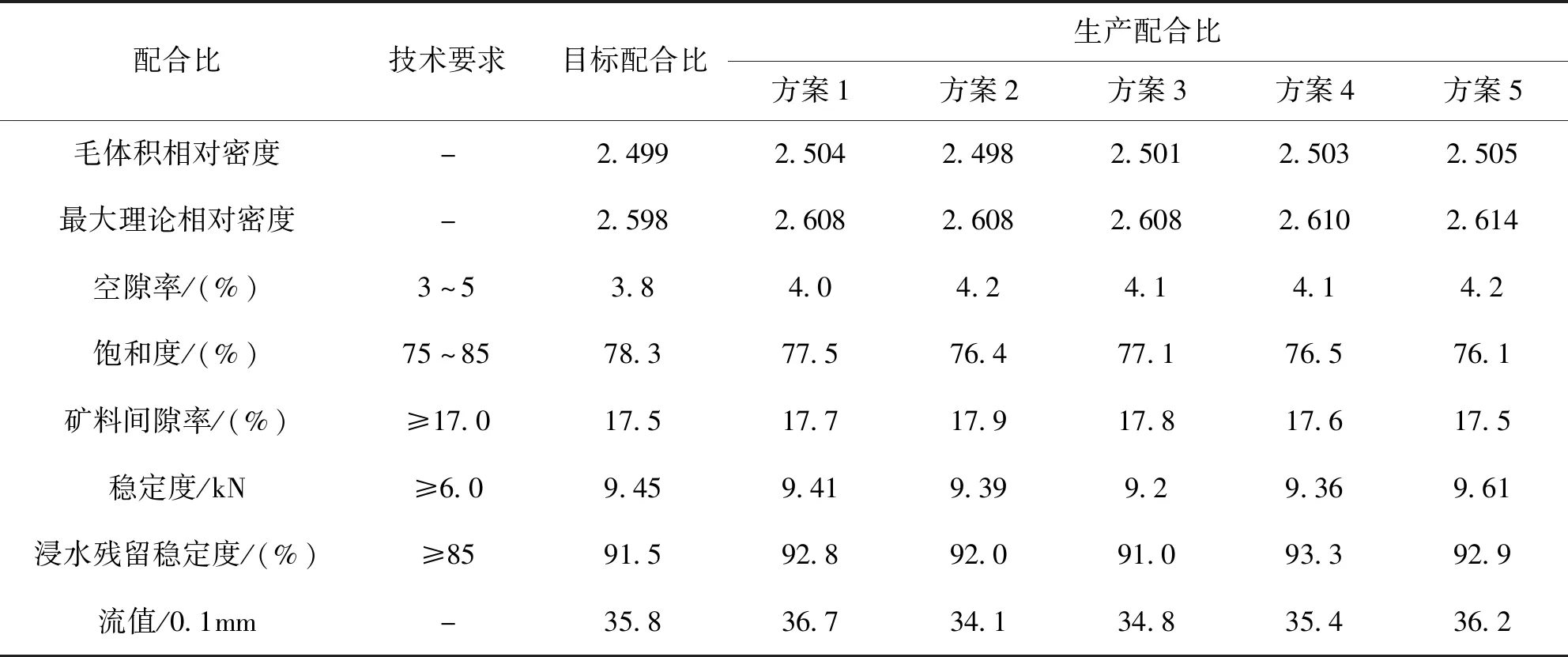

根据上述5种铺筑方案的级配和油石比,进行马歇尔试验,试验结果见表7。

表7 5种铺筑方案的马歇尔试验结果

由表7可知:5种铺筑方案的马歇尔试验结果均满足设计要求;方案2和方案1相比,小于4.75mm的细粒材料掺配比例不变,油石比不变,仅变化11~16mm和6~11mm的掺配比例。结果表明,最大档的占比增大,试件的毛体积相对密度减小,空隙率、饱和度增大,矿料间隙率增大,稳定度、残留稳定度、流值减小。分析认为主要是粗粒增大,合成级配的比表面积减小所致。方案5和方案4相比,级配完全相同,只是油石比降低0.1%,发现空隙率增加,饱和度、矿料间隙率降低,稳定度和流值增加,残留稳定度减少,说明适当降低沥青用量可以提高沥青混合料的初始稳定度,但会降低抗水损坏的能力。

3.2.2 肯塔堡飞散试验

为了验证5种方案的SMA-13混合料在车辆荷载反复作用下沥青与集料的粘结能力,对上述5种混合料进行肯塔堡飞散试验,试验温度为20℃±0.5℃,试件在恒温水箱养生时间为20h。试验结果见表8。

表8 肯塔堡飞散试验结果

由表8可知,飞散试验单值最大为方案4,最小为方案5,5种方案测试结果均小于设计要求的≯15。说明在合理的级配范围内,油石比的增大会降低沥青混合料抗脱落和掉粒等能力。

3.2.3 谢伦堡沥青析漏试验

采用谢伦堡沥青析漏试验确定SMA-13混合料的最大沥青用量。依据规范,试验温度为185℃,烘箱加热时间为60min±1min,共做4次试验。试验结果见表9。

表9 SMA-13析漏损失试验结果

析漏损失单值最大是方案1和方案3,为0.07%;其余方案最小为0.06%。5种方案的谢伦堡沥青析漏损失均小于设计要求的≯0.1。

3.2.4 高温稳定性

采用170℃的拌和温度拌和5种SMA-13沥青混合料,并以165℃的温度成型三块尺寸为300mm×300mm×50mm的车辙板,进行车辙试验。试验采用轮压为0.6MPa,试验温度为60℃。试验结果见表10。

表10 SMA-13车辙试验结果

由表10可知,5种方案的动稳定度均大于10 000次/mm,大于设计要求的6 000次/mm,说明该沥青混合料具有较好的抵抗高温变形的能力,能够满足广东省湿热环境的要求。5种方案的渗水系数分别为28ml/min、23ml/min、24ml/min、27ml/min、32ml/min,大大小于设计要求的150ml/min。

3.3 路用性能检测

整体来看,路面施工质量较好(图3)。通过对比不同方案的芯样图片,发现方案4的级配更加优异,整体骨架结构良好,如图4所示。

图3 整体铺面效果

图4 方案4芯样骨架结构

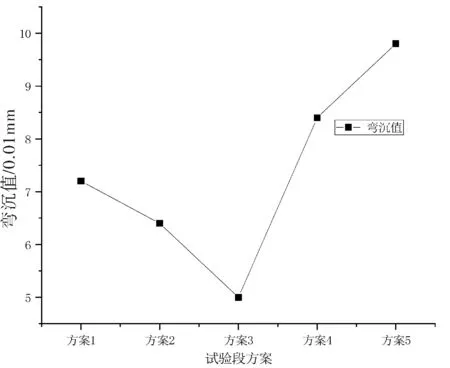

3.3.1 厚度与压实度

路面铺筑完成后次日,通过现场钻取芯样,测试其厚度和压实度,每个铺筑方案取2个芯样,分别测试其厚度、密度,并计算出压实度和空隙率。试验结果见表11。

表11 不同方案芯样压实度

由表11可知:5种方案上面层厚度和总厚度均符合设计要求,单层厚度最大值为50mm,最小值为36mm,总厚度最大值195mm,最小值为177mm。按照马歇尔压实度,方案2、方案3、方案5出现压实度“超百”现象。从空隙率来看,方案2和方案3的级配最差,空隙率不在设计要求范围之内。

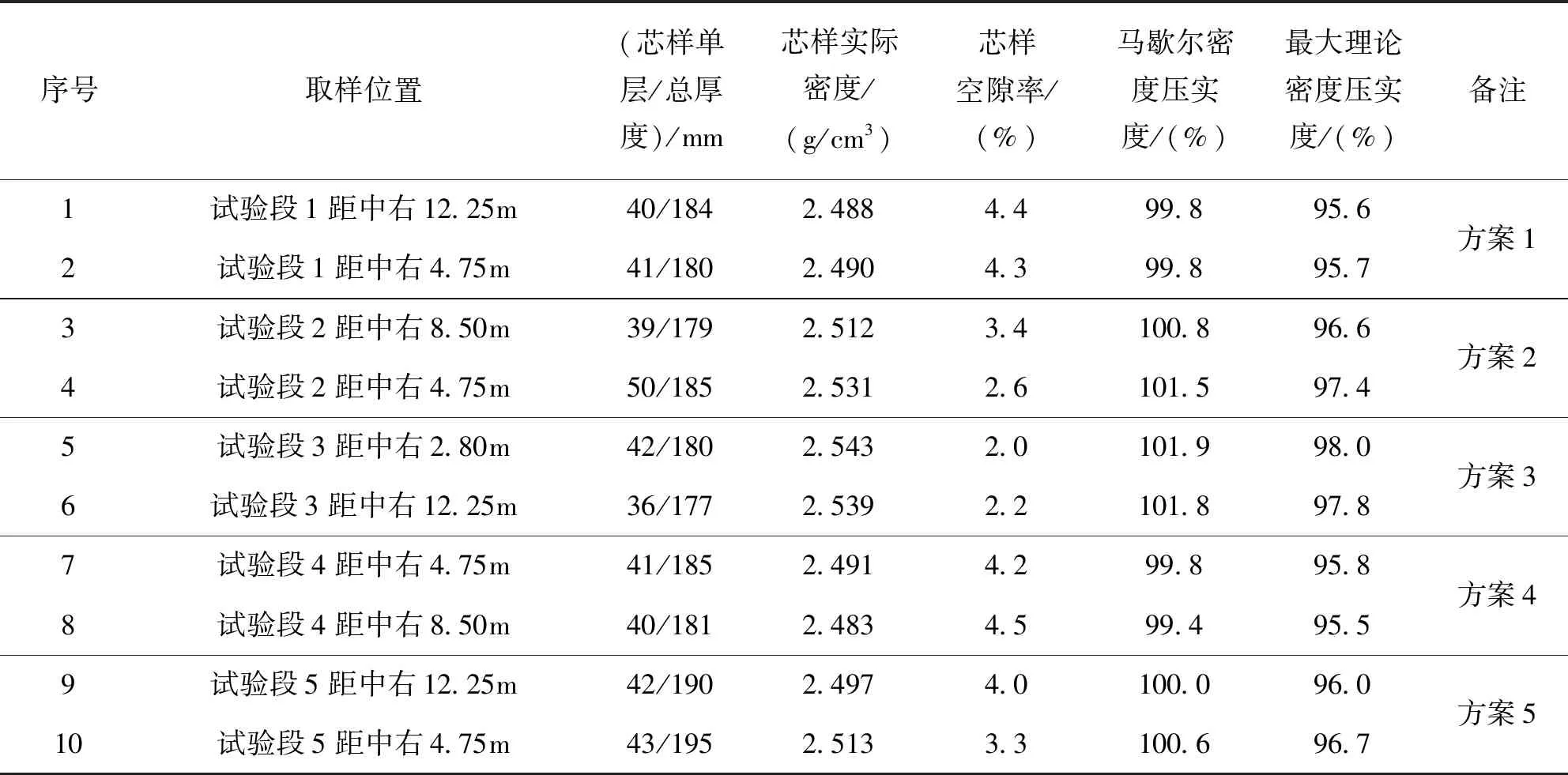

3.3.2 弯沉和渗水

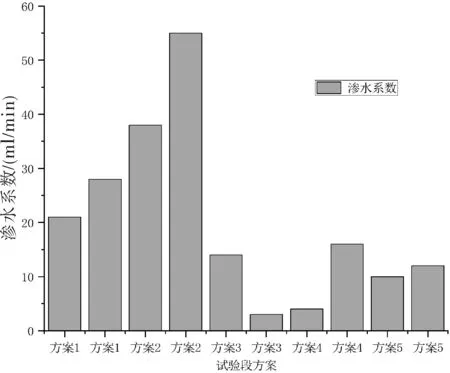

按照设计要求,对5种方案的SMA-13上面层进行弯沉和渗水系数的检测。检测结果如图5和图6所示。

图5 5种方案的弯沉值

图6 5种方案的渗水系数

由图5可知,方案3的实测弯沉值最小,为0.05mm;最大为0.098mm,但是均小于设计弯沉值0.198mm;方案1和方案2相比较可知在油石比相同的情况下,级配要求范围内10~15mm碎石所占比例的增加会使得弯沉值减小;方案4和方案5比较可知,矿料级配相同的情况下,在合理的油石比范围之内,随着油石比的降低,弯沉增大。

由图6可知,方案1和方案2的渗水系数明显偏大,方案3和方案4的渗水系数较小,但都小于设计要求的≤150ml/min。结合现场实际情况分析,造成这种差异的主要原因,一是刚开始时摊铺机各方面性能不佳,人机配合不足;二是级配和施工温度的因素。

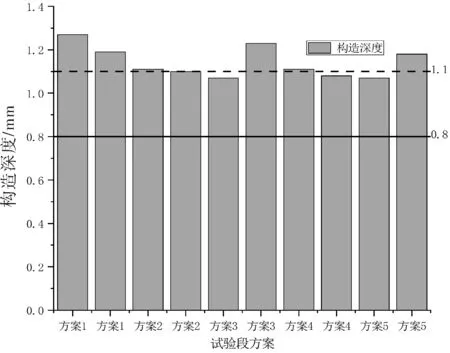

3.3.3 构造深度

为了验证5种方案对构造深度的影响,采用手工砂铺仪对每种SMA-13试验方案测试两次构造深度,结果如图7所示。

图7 5种方案的构造深度

由图7可知,采用手工铺砂法测试5种路面铺筑方案的构造深度结果均大于设计要求的≥0.8mm,5种方案的构造深度集中在0.8~1.0mm之间;方案1、方案2相比可知随着最大档粗集料的增加、构造深度增加;方案3和方案5的突变说明施工均匀性对构造深度的影响不容忽视。

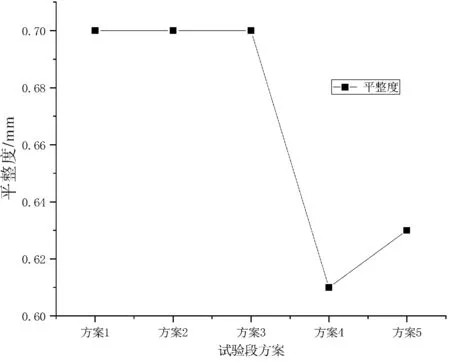

3.3.4 平整度

采用连续式平整度仪测试5种铺筑方案的平整度。每个试验段方案在主车道选取长度为100m的测试段,每10cm采集一次数据,输出100m范围内的平整度,如图8所示。

图8 5种方案的平整度

由图8可知,方案1~方案3的平整度为0.7mm,方案4的平整度最小,为0.61mm。方案5次之,为0.63mm。说明级配轻微的变化对平整度的影响较小,可以忽略,但是施工机械对平整度的影响不可小觑。

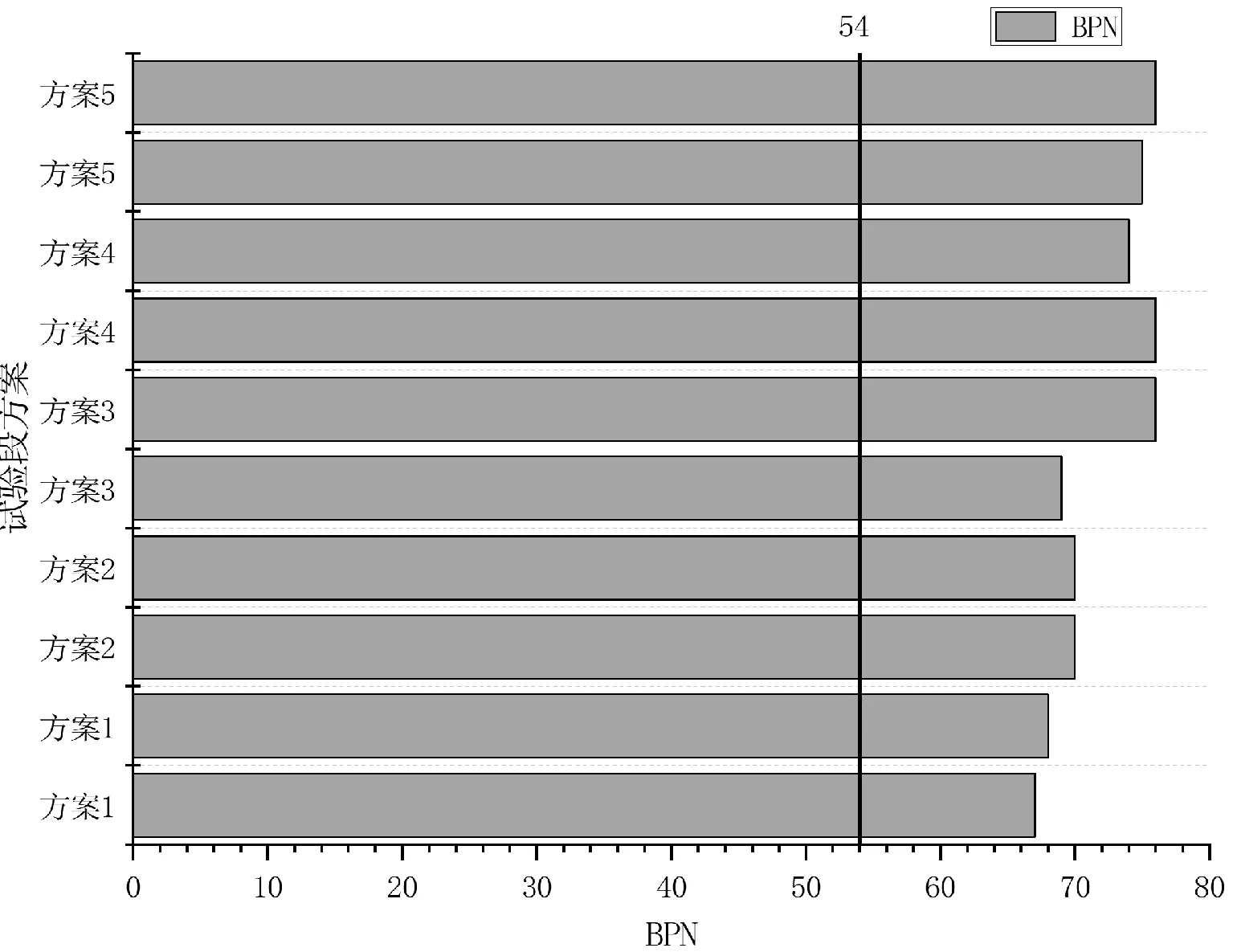

3.3.5 抗滑性能

采用指针式摆式仪对5种方案的SMA-13路面进行抗滑测试。每个方案选取2个测试位置,每个测试位置选取3个测点,每个测点测试5次,取5次结果的平均值为测试路面温度下测点的BPN值,取3个测点的平均值为该位置的测试值。为了使各温度下的BPN值有可比性,对各测试温度下的BPN值换算成20℃的标准值进行比较。方案1~方案3测试时路面温度为38℃,方案4~方案5测试时路面温度为40℃。换算后的结果如图9所示。

图9 5种方案的BPN测试值

由图9可知,5种铺筑方案的BPN值均大于54,满足设计要求。综合对比发现,在级配范围内0~3mm细集料含量的增加,会在一定程度上提高路面的抗滑性能。

4 结语

SMA-13因其粗集料和沥青含量偏高,木质素纤维贯穿其中,属于典型的骨架结构,表面构造分布致密,是一种具有优良抗高温和抗滑性能的磨耗层。本文依托实体工程,设计了5种不同级配和油石比的方案,通过室内试验和现场试验段检测,综合分析5种方案对混合料路用性能的影响,得出以下结论:

(1)设计的5种SMA-13方案路面平整度、构造深度、渗水抗滑等性能优异。经综合分析,方案4的各项指标最好。

(2)施工机械和人机配合对SMA-13混合料性能的影响不容忽视,以后的施工要对各施工机械调整,以求得到更加均匀的铺面效果。

(3)本项目铺筑5种试验路的实践经验,可为后续SMA-13路面的设计和施工提供参考。