煤炭、煤层气多元转型是中国化石能源勘探开发与供需之本

滕吉文, 王玉辰, 司 芗, 刘少华, 王祎然

(1.中国科学院地质与地球物理研究所, 北京 100029; 2.吉林大学地球探测科学与技术学院, 长春 130026;3.中国科学院大学,北京 100049; 4.自然资源部油气资源战略研究中心, 北京 100034; 5.《科学技术与工程》编辑部, 北京 100081)

能源是国家赖以生存和发展的物质基础,石油和天然气在一个国家和地区的快速工业化和经济腾飞的过程中占有重要地位。常规油气的勘探与开发向第二深度空间(5 000~10 000 m)“挺进”已为必然的选择[1-15]。纵观世界和中国油气能源的存储,产能和供给与发展,可以这样厘定,从现在起到21世纪中叶,乃至更长的一段时期内,常规的油气,特别是第二深度空间的油气(5 000~10 000 m)能源的勘探与开发利用,当为主力能源[16-20]。

自1995年Schmaker和Gautier等提出连续型油气裂变的概念以来,开启了以页岩气为代表的常规油气新认知,且现已作为当今油气开发的前沿,为21世纪的油气勘探开发和创新,提供了新的机遇。这便突破了早期石油工业中常规储层的下限和传统圈闭构造成藏的认识,拓展了油气能源勘探,开发的类型和可采资源量,促进了中国非常规油气能源的践行[21-30]。

非常规油气在当今世界上以美国,加拿大等国发展迅速,并取得了一定成效。据国际能源署(International Energy Agency,IEA)预测,在全球范围内,非常规油田的占比尚不高。以2015年为例,全球的常规油产量为4.8亿m3,占天然气总产量的23%。预计,全球非常规气产量将由2015年的8 227亿m3增至2040年的2.48×104亿m3,占天然气总产量的42%,其中页岩气1.70×104亿m3、致密气0.46×104亿m3、煤层气0.32×104亿m3,分别占天然气总产量的29%、8%和5%。全球非常规油产量将由2015年的4.8亿t增至2040年的10亿t以上,约占原油总产量的20%,其中致密油产量5.1亿t、油砂油产量3.4亿t分别占原油总产量的10%和7%。应当充分认识到,其中美国、加拿大在上述勘探中占有很大的比重,而中国距此确有相当的距离,不仅表现在理论和技术上的差距,而且在资源量和其工业价值诸多方面,中国尚需要更加深入的研究和探索。

由于中国缺油、少气的现实已使得中国对外的依存度在不断增长、且以成为能源最大的消费国。2018年中国油气的对外依存度已达71%和43%[27-30]。在这种境况下则必须扬长避短,即从中国相对富煤的现实中去思考。在中国的能源匹配结构中确与欧美等国家不同,它们均以油气为主体,而中国则以煤炭为主体,在当前煤转油、转气,即煤炭疲软的背景下,煤炭仍占到能源匹配中的60%以上。

目前必须正确理解,在煤炭产业的转型升级中,去产能成为主要途径,但去产能不等于不要产能,而是发展先进产能,淘汰落后产能。对于煤炭产业来说,就是要构建安全高效,环境友好的科学产能。

对于煤炭行业和矿区来说,要求采用安全高效环境友好的科学技术方法,将煤炭资源最大限度采出的生产能力,就必须在资源、人力、科技等方面达到相应的标准。因此,多样化的科学产能必然会成为衡量煤炭企业科学水平的依据,同时也将必会有力促成煤炭行业的科技创新。

基于近年来对煤层气一系列研究结果分析[25-31]和第二深度空间(800~3 000 m)煤炭能型转换及清洁能源高效利用[1-7,25-30]研究,现对中国以煤炭为母体的能源发展做一些思考。从中国缺油少气、相对富煤的能源现状出发,从煤炭的深部勘探与开采(800~3 000 m)和应用为导向,对煤炭的聚集环境、分布、煤层气的潜能和煤炭转化能型以达清洁,高效和综合利用来认识中国能源的长效反响。研究认为,“深层洁净煤炭探查+煤层气+煤炭能型转换”链条将必是中国煤炭工业发展与创新的必然归宿,是中国煤炭在能源的整体配置中可持续发展与为占主体的必然轨迹。

1 中国煤炭的聚集与潜力巨大

能源是一个国家快速工业化和经济腾飞的血液,是人类生活与生存的基础和保障,能源的安全、稳定和长期供给十分重要。煤炭作为中国的主体能源,长期以来在中国的建设事业中扮演着极为重要的角色。

1.1 中国煤炭存储、产能与消耗

煤层气的存储、产能取决于煤炭的分布与聚集,埋深和属性,因为它是煤层气的“固体”物源[32-37]。依据BP(世界能源统计年鉴)2018年、2019年公布的数据,全球煤炭查明的储量为666.73亿t,可采储量为388.19亿t。现将存储、消耗和产能情况分述如下。

(1)截至2018年底可采储量。到2018年底,排名前五的国家:美国(2 502.19亿t)、俄罗斯(1 603.64亿t)、中国(1 388.19亿t)、澳大利亚(1 474.35亿t)、印度(1 013.63亿t)。

(2)截至2018年底产量排名前五的国家:中国(36.8亿t)、印度(7.4亿t)、美国(6.8亿t)、澳大利亚(5.6亿t)、印度尼西亚(5.2亿t)、俄罗斯(4.3亿t)。

(3)截至2018年底消耗排名:中国(39亿t)、印度(9.8亿t)、美国(6.8亿t)、澳大利亚(5.6亿t)、印度尼西亚(5.2亿t)、俄罗斯(4.3亿t)、日本(1.9亿t)、韩国(1.3亿t)。

(4)截至2018年底产煤前五国家的能源配额(占比):中国(59%)、印度(56%)、印度尼西亚(30%,2016年)、美国(15%)、俄罗斯(13%)。

(5)截至2018年底中国煤炭产能占比与消耗:煤矿数量4 383处,产能45.6亿t/年(含在建、改建和改造),2018年产量为36.8亿t,消耗39亿t。

(6)2018年对全球和中国煤业的信息与预测:未来全球煤炭消耗的增量要比过去大幅度减缓,消耗大体维持在现有水平。全球煤炭市场将逐渐由中国主导。

未来中国煤炭的增幅会更加平缓,向可持续的模式过渡,煤炭能源在配置中的占比将由2017年的60%下降到2040年的35%,印度和其他亚洲国家的新兴经济体的经济增长和繁荣带来的电力需求量贡献了全球大部分的煤炭消耗增量。印度的煤炭消耗将占全球比例中的1/4。

近年来煤炭在存储、可采储,年产量和消耗及其在世界上的占比, 较前几年确有较大变化,由于受到煤改油、煤改气的限定, 产量曾一度疲软。尽管限产,但产销乃居世界首位。2018年全球共产煤39.162亿t,而2018年世界各国的产煤与消耗却与前不同(表1、表2)。

表1 2018年世界主要煤炭生产国

表2 2018年世界主要煤炭生产国

排在前五位的产煤国家:中国产煤18.288亿t,占世界总产量的46.7%;美国产煤3.645亿t,占世界总产量的9.3%;印尼产煤3.233亿t,占总产量的8.3%;印度产煤3.08亿t,占总产量的7.9%;澳大利亚产煤3.011亿t,占总产量的7.7%。

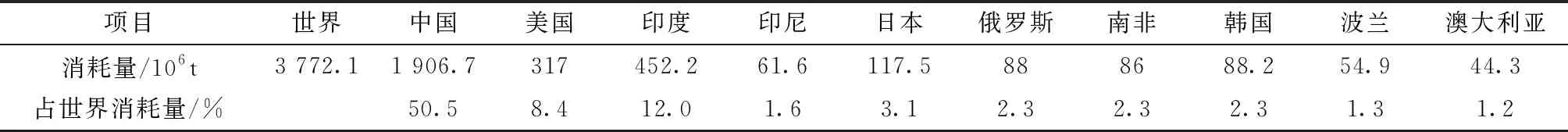

在消耗方面排在前五位的国家:中国的消耗量19.067亿t,占全世界总消耗量的50.5%;印度消耗量为4.522亿t,占比为12%;美国消耗量为3.17亿t,占比为8.4%;日本消耗量为1.175亿t,占比为3.1%;韩国和俄罗斯消耗量为0.882亿t和0.88亿t,两国均各占比为2.3%。

以上数据可见,中国无论在产能,产量,消耗量和各自在全球的占比,与能源配置的排行中乃居第一。这便决定着中国以煤为主体的能源发展战略不会改变。

1.2 中国的煤炭产量,产能与需求

新中国成立后至今,煤炭生产的地下埋藏深度主要在小于800 m的范围内,大于1 000 m的为数不多,个别条件好的煤矿开采深度可达1 500 m。应当看到,近70年来的广为勘探开发使浅部逐步面临着资源贫乏之境况,为此必须向深部第二深度空间(800~3 000 m)要煤[12,37],要优质煤。而在高新科技引入下的新型煤能转型将必须要有更大量的煤炭供给。

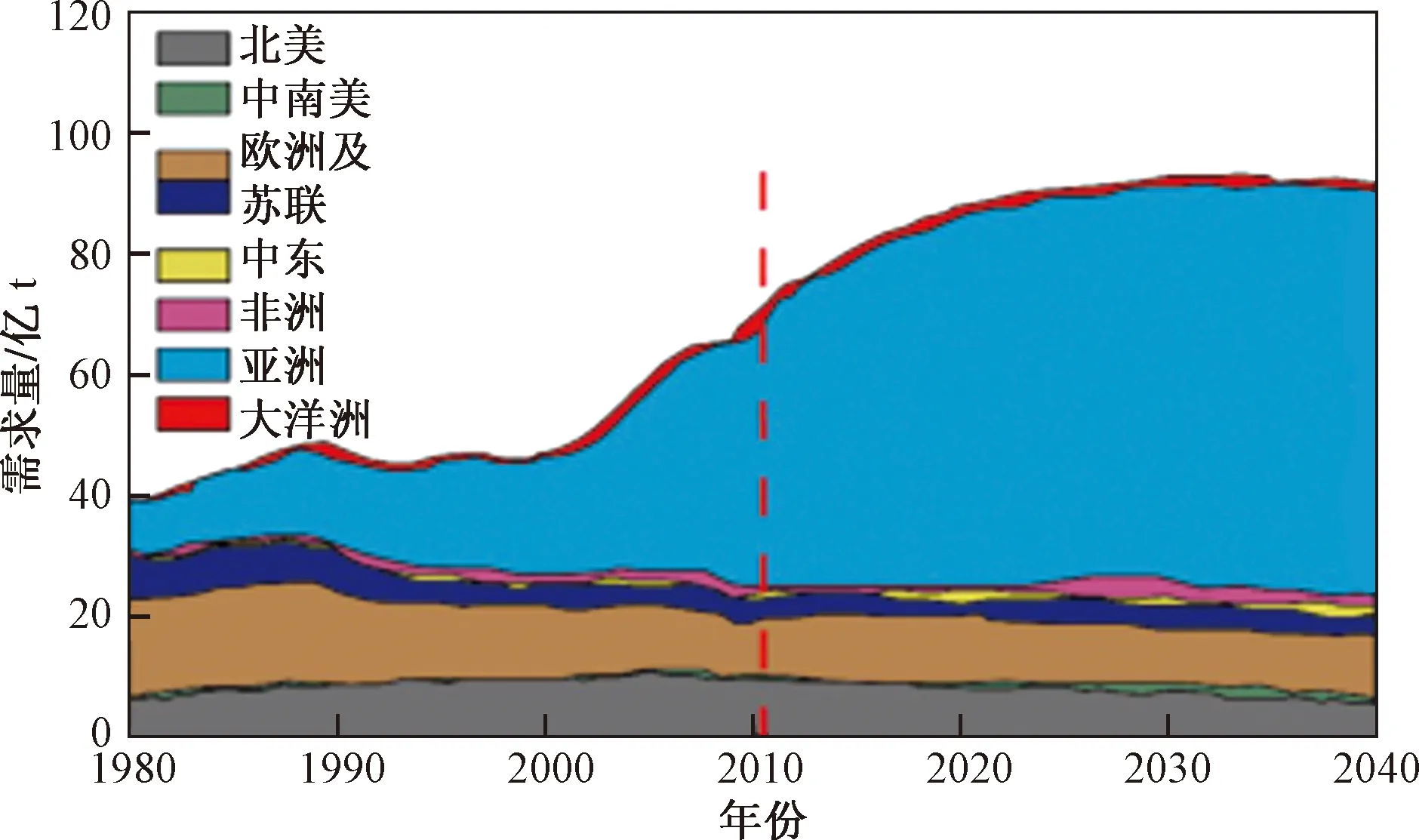

1.2.1 全球视野的产区分布特征

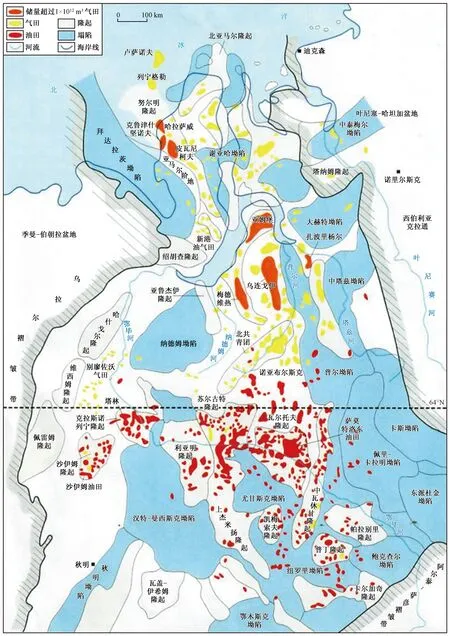

世界上煤炭资源分布甚广,但分布很不均衡。在整体上,为北半球多于南半球,且主要集中在北半球的中温带和亚寒带地区(图1)。北半球北纬30°~70°是世界上最主要的聚煤带,占世界煤炭资源量的70%以上,在北半球的3大洲煤炭资源均比较丰富,其中亚洲资源量约8.65×104亿t,约占全球煤炭资源总量的56%以上;北美洲资源量约4.06×104亿t,约占全球煤炭资源总量的26%以上;欧洲资源量有1.56×104亿t,约占全球煤炭资源总量的10%以上。南半球各大洲的煤炭资源都比较少,其中大洋洲资源量约7 800亿t,约占全球煤炭资源总量的7%左右,非洲,南美洲就更少了。当今,全世界约有80个国家和地区拥有煤炭资源;中亚-俄罗斯、美国和中国的煤炭资源最丰富,合计约占全球煤炭资源总量的83%以上[31-36]。

图1 1980—2040年全球各地区煤炭需求变化(数据来源:历史数据来自BP)

1.2.2 中国煤炭产地的分布特征

中国能源分布特点是北煤,南水和东西油气,即富煤,缺油,少气,而煤炭的产区分布是不均匀的,且分布与消费区分布亦极不协调。根据行改区划、煤炭地质条件、安全生产条件等因素,可将中国煤炭生产细分为五个区域,即晋陕蒙宁甘区、华东区、华南区,东北区、新青区,其中特大型和大型煤炭集中(图2)在鄂尔多斯盆地和四川盆地。

图2 中国煤炭产区分布图[37]

松辽盆地,华北平原和山西、陕西、内蒙古、宁夏、甘肃等地,从具体地域来看是很不均衡,如华东地区的煤炭资源储量的87%集中在安徽、山东,而工业发展主要在以上海为中心的长江三角洲地区;中南地区煤炭资源的72%集中在河南,而工业发展主要在武汉和珠江三角洲地区;西南煤炭资源的67%集中在贵州,而工业发展主要在四川。中国的煤炭储存以山西、河北、河南、青海、内蒙古、新疆、东北各省等为主要产煤大省。

应当清晰地认识到,自2010年以来,中国能源消费量在全球的占比中由6.3%增加到19%,即在全球的能源消费中有着40%是来自中国,即表明全球的能源消费中心已转到亚洲,中国将成为世界上能源消费的第一大国。尽管如此,而从人均来计算,却尚远低于美国,日本和韩国等国家。

1.2.3 中国煤炭能源的未来需求

目前,中国经济社会正处在快速发展过程中,工业、农业、国防和科技现代化均需要能源的保障,然而化石能源在中国能源结构中占比却超过90%,未来对化石能源的需求将会巨量[37-45]。

1)煤炭在中国未来能源结构中的地位不会改变

在全球范围内,未来30年全球煤炭需求增速将会略高于石油即年均为0.76%。预计全球在2020年和2030年煤炭需求量将分别为88.1亿t和92.3亿t。在未来30年,全球煤炭需求将主要来自亚洲,即2030年将要达到65.8亿t,占全球71%。2011—2040年全球煤炭累计需求量将达2 643.2亿t,是过去30年累计消费量的1.8倍。可见需求量之巨大。这是由于国际煤炭贸易已形成了太平洋贸易国(印尼和澳大利亚煤炭出口给中国、日本和韩国等,近来在中美贸易战后,澳大利亚已限制出口给中国)和大西洋贸易国(俄罗斯和美国煤炭出口欧洲各国),其中亚太地区煤炭的进口量已占到全球比重为≥60%。同时还应当看到煤炭潜在的资源量也是巨大的,特别是对第二深度空间(800~3 000 m)的深层煤的勘察,开发和利用乃是中国可持续发展的后盾[30]。

2)未来20年的煤炭需求

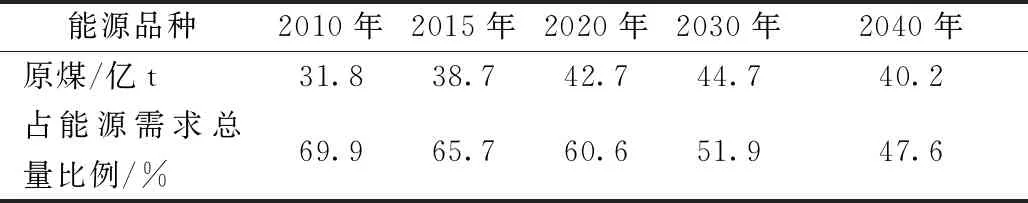

在未来的20年中,中国累计需原煤约800亿t以上,是过去60年煤炭消费总量的1.5倍,在中国能源消费结构中预测原煤所占百分比为65.7%(2015年)、60.6%(2020年)、51.9%(2030年)、47.6%(2040年)。尽管近年来工业煤改气使得煤炭产量增速有所减缓,但从长远来看,煤炭的不可替代地位难以改变。同时也迫使中国煤炭工业必须在洁净技术和高效利用上不断寻求新途,以不断扩展煤炭的清洁、高效利用率。

预计中国将会在2030—2035年期间实现能源需求的零增长,而且其需求仍居世界之首。因为在未来的30年中累计需求将为过去30年的3.6倍,到2030年煤炭占能源需求的比例仍将会超过50%,所以从能源的消费结构来看,煤炭仍将是中国未来能源结构中的主体(表3)。

表3 2010—2040年中国煤炭消费预测

3)煤炭能源潜力巨大,向第二深度空间(800~3 000 m)要煤

在全球煤炭产业中,能否保证安全,稳定与长期供给取决于潜能。当今世界上三大煤炭王国中的美国潜能最大,为81 296亿t;中国第二为61 856亿t;俄罗斯第三为41 705亿t;其他大洋洲和欧洲为41 705亿t、7 970亿t,而非洲、南美洲、中东地区合计为1 800亿t。

在当今石油对外依存度达70%或更大的情况下,煤炭的安全供应是有保障的,整个亚洲会长期保持在全球煤炭产出区的领先地位,产量占全世界的60%左右[30]。

在煤炭勘探的储量中,当今主要在1 000 m以内,预计2020年前后可能会更深一点,而2020年以后将迈向2 000~3 000 m的深度进展(图3)。

图3 煤炭能源勘探开发和利用深度进程示意图

据2013年评审的国土资源部重大项目——《全国煤炭资源潜力评价》综合预测评价结果,全国2 000 m以浅煤炭资源总量5.9×104亿t,其中,探获煤炭资源储量2.02×104亿t,预测资源量3.88×104亿t。可靠级15 676亿t,可能级12 190亿t,推断级10 930亿t;优等预测资源量9 815亿t,良等11 345亿t,差等17 650亿t。据《中国矿产资源报告(2013)》,截至2012年底,煤炭保有查明资源储量1.4×104亿t。

2013年国家煤矿安监局经初步统计,中国已有43个矿区,超过300座矿井的开采深度超过600 m,近200处矿井开采深度超过800 m,千米深井共47处,平均深度为1 086 m。中国目前开采深度最深的是新汶矿业集团孙村煤矿,达1 501 m,是目前亚洲最深的矿井,新汶矿区的平均最大回采深度也达到1 032 m。

4)中国能源中煤炭能源“永葆青春”

煤炭是中国能源安全的基石,而煤炭能源能否在中国能源结构与匹配中永继主角地位取决于以下因素。

(1)巨大的潜在存储和经济效应。

(2)煤炭的高新技术引入与“革命”。创造煤炭洁净的高效燃烧与高效利用。

(3)转变煤炭工业已有的发展观念和模式,发展先进的工业锅炉燃烧技术,净化烟气与净化工艺。

(4)实施高度机械化,智能化开采,并形成开发,运输与利用的“链条”。

5)煤炭多元转换对煤炭能源的未来设想

2020—2030年,建成超低生态损害与超低排放的机械化、信息化煤炭开发利用体系,进入井下少人、接近天然气排放水平的煤炭工业3.0时代,煤矿井下空间得到初步利用。

2030—2040年,建成近零生态损害与近零排放的智能化、多元煤炭开发利用体系,进人井下无人、接近清洁能源排放水平的煤炭工业4.0时代,煤矿井下空间得到有效利用。

2040—2050年,建成煤基多元、开放、协同、绿色开发利用的清洁能源基地,进入井下无人、地上无煤、纯清洁能源的煤炭工业5.0时代,煤矿井下空间资源与城镇化发展协同开发利用。若能逼近这一设想的目标,煤炭将为今后中国洁净、安全、稳定且能保证长期供给的能源与强大与持久的能源战略后备基地。

2 煤层气及化石能源存储、开发和利用

煤层气系指以煤系为气源岩,煤系成烃以气为主,以油为辅,与其相关的盆地中则以气为主。煤层气在煤储层中主要以3种相态存在,即吸附相、游离相和溶解相,而这3种相态的甲烷气体处在一个动态平衡过程中。

在煤储层中,当流体压力降低时,以物理吸附的形式吸附在煤基质孔隙内表面的煤层气发生解吸作用变为游离态煤层气,之后游离态煤层气经过煤基质气与经过煤基质扩散或渗流进入天然裂隙,天然裂隙内的游离态煤层气通过渗流到达井筒而产出。这表明煤层气的产出机理就是解吸—扩散—渗流的“3D”过程。

煤层气的类型有两种,一是生储一体的天然气,它是目前非常规天然气的气体,即煤层气和页岩气(泥岩气);二是生、储分离的天然气,即为从成气用母质岩系运移而来的狭义煤层气,即当今称之为煤层气。实际上煤层气中既有常规气也有部分非常规气(致密岩)。

2.1 煤层气的存储、产气量与分布

世界上主要产煤国均十分重视煤层气的开发,目前世界上74个产煤国家,已有35个国家开展了煤层气的研发;其中半数已进行了煤层气的专项勘探和试验。美国、中国、俄罗斯、土库曼斯坦、荷兰和澳大利亚等为世界上的产气大国,潜力巨大[41-45]。

2.1.1 世界煤层气大国

美国是最早成功开发煤层气的国家,可采资源量高达21.19×104亿m3,圣胡安、黑勇士、粉河、尤因塔、拉顿、阿巴拉契亚、阿克玛、皮申斯是煤层气商业化的8个主要盆地,2008年产量556.7亿m3,近年来发展放缓产量为289亿m3,主要来自圣胡安盆地,这一中生代形成的圣胡安盆地面积为7亿km2,为一不对称的向斜,估计煤炭资源量为3 248亿t,煤层气地质资源量为2.83×104亿m3,煤层气可采资源量为0.29×104亿m3。

澳大利亚也是一个煤层气大国,估计煤层气资源量为(8~14)×104亿m3,主要分布在苏拉特、鲍温等盆地,近年来产量递增,2017年总产量为397.7亿m3,其中苏拉特盆地的产量为307.4亿m3,鲍温盆地为90.3亿m3。东北部三个煤层气富集区面积达5 000 km2。截至2017年9月,已发现油气2P(探明+控制)储量为800亿m3,拥有油量约109.6亿t,其中气占80%,约13.590 4×104亿m3,在西北大框架上的卡纳尔文盆地、波拿巴特盆地和布劳斯盆地是3个最大的含气盆地,探明可采储量为51 671亿m3,卡纳尔文盆地储量占澳大利亚总储量的50.4%,其煤层气支撑着使其为年产超千亿立方米的大国[42]。

俄罗斯西西伯利亚盆地面积约为250万m2,其中海域面积35万km2是世界上最大的含油气盆地,也是世界上煤层气储量最大,产量最高,已发现原始面积采储量超过1×104亿m3的超大型气田有7个。这7个超大型气田于2011年储量、产量分别占到了俄罗斯全部的72%和84%(图4),其中最大的在全球排名前三位的乌连戈伊气田产量相当于近两年来世界上天然气总产量。2017年总原始可采存储量达28.383 8×104亿m3,占该年世界发现总剩余可采储量的15.2%,占俄罗斯(该年)总原始可采储量的81.1%。这7个大气田截至2018年底累计产气量为14.597×104亿m3,分别是该年世界和俄罗斯总产量的4.1倍和25.5倍。至今所发现的天然气其80%储量在波库尔组及相应的地层中,全部分布在构造圈闭中[41-43]。

图4 西西伯利亚盆地油田分布图[41]

在土库曼斯坦和乌兹别克斯坦境内的阿姆河盆地,面积347 319km2,是中亚最大,且发现了3个原始油气盆地,可采储量1×104亿m3为世界上超大型气田。龙勒坦超大型气田为世界上第三大气田。原始可采储量为12.310 6×104亿m3。截至2017年底在该盆地发现了油气田357个,其中气田为296个,在土库曼斯坦产气620亿m3,在乌兹别克斯坦产气534亿m3,两国均为产气大国。

2.1.2 中国的煤层气

中国的煤层气田分布较广,主要集聚在盆地周边地带,潜力较大(图5)。中国的天然气地质储量为2 284亿m3,(其中煤层气为203亿m3),年产气137亿m3(其中煤层气3.43亿m3)。到2016年底,全国天然气的地质总存储量为182 889.2亿m3,其中煤层气742.91亿m3,占全国的69.9%,年产气量1 384亿m3,其中煤层气742.91亿m3,占全国总量的53.7%。天然气和煤层气储量分别为1978年的52倍、408倍,产量为其10倍和216.6倍,使中国由贫气国迈入世界第六产气大国[8,42]。

图5 中国常规-非常规天然气分布图

中国的煤层气田以鄂尔多斯盆地最为典型,该盆地面积为37万km2,其中古生界分布面积达25万km2。该盆地的构造与岩相表明,古生界聚气,主要在盆地北部;中生界聚油,主要在盆地南部[44]。

2.2 中国煤层气的潜能和反应

依据当今所知煤层气的生、储状态,主要为生、储一体的天然气,即常规天然气,包括煤层气和页岩气;另一种则为生、储分离的天然气,即为从成气田岩体溢出的气体——煤层气,这是在成煤期作用过程中形成的天然气和石油,即为煤层气的主体。

2.2.1 中国华北克拉通西部的大气田——苏里格大气田

在鄂尔多斯盆地已发现苏里格、榆林、大牛地、乌审旗、子洲、延安6个探明地质储量超过1 000亿m3的煤系致密砂岩大气田,是中国产气量最大的盆地。2017年年产气424.45亿m3,占全国天然气产量的28.9%。盆地中发育有两套气源岩,一为石炭系-二叠系烃源岩,二为下古生界气源岩。在上述6大气田中,苏里格气田不仅勘探面积大(4万km2),而且含气层系多,潜力大。2017年,探明地质储量为1.65×104亿m3[43-50]。该气田2017年的总产气量为1 564.23亿m3,占鄂尔多斯盆地历年总产量的41.8%。由此苏里格大气田的勘探和开发,使之成为中国首个大气田,并使中国成为世界第6大产气国。

2.2.2 中国80个含天然气沉积盆地的天然气类型

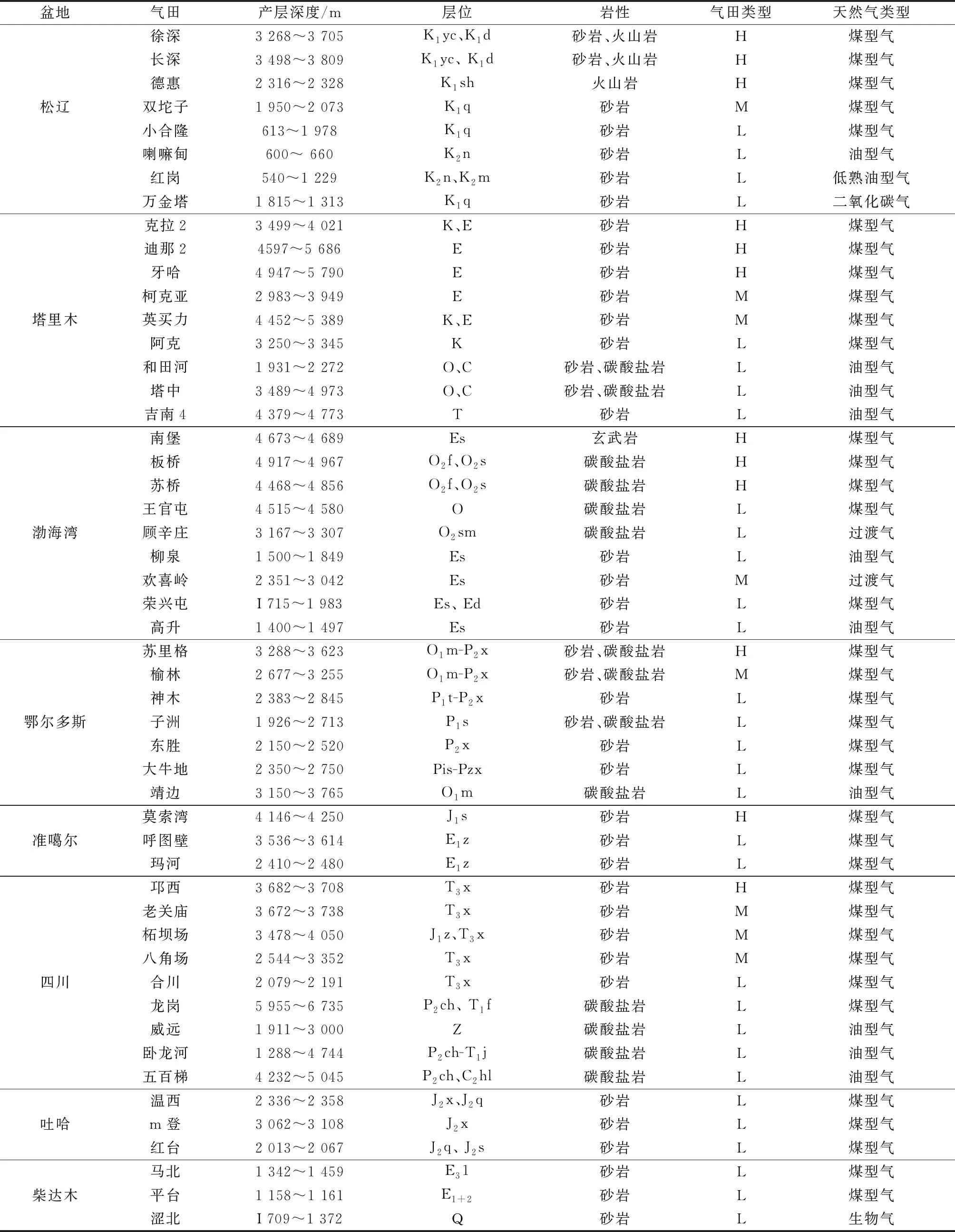

世界上和中国不少大气田中存在着有害物质,即天然气汞等,但其分布极不均匀,通常它与煤层气产层埋藏深度有关,当产层深度小于1 200 m时,含汞量一般小于5 mg/m2,随着深度的增大,天然气汞含量呈幂函数增大[48]。为此,在深层煤层气开发中应予以关注与早期提取。据不完全统计,中国8大沉积盆地的各个天然气田中,层位时代各异,而在岩性上主要为砂岩和碳酸盐岩,这是当今煤层气的主导岩相[47],在天然气的类型中则主要为煤型气,导油型气很少(表4),一个显著的特点是,产层深度多在2 000~6 000 m范围内,典型的如龙岗大气田,埋深达6 000 m以上。

表4 中国8大含气盆地天然气类型及相关参数统计表[39]

2.2.3 全球各国煤层气的存储,开采和潜力

全球煤层气的资源量巨大,已超过270×104亿m3,其主要分布在俄罗斯、加拿大、中国、澳大利亚、德国、波兰、英国、乌克兰、哈萨克斯坦、印度及南非等国家,而煤层气资源的多少取决于其境内煤炭聚集的资源量。世界第一煤层气储产国俄罗斯资源量为(17~113)×104亿m3,世界第三煤层气储产国中国资源量为30.5×104亿m3,其中技术可采储量为12.5×104亿m3。俄罗斯、加拿大、中国、美国这前四位的国家中煤层气资源量计达240×104亿m3,约占全球煤层气资源总量的89%[26]。中国煤层气除鄂尔多斯盆地外,在松辽盆地、塔里木盆地、渤海湾盆地、准噶尔盆地、四川盆地、柴达木盆地、吐哈盆地均有分布,且多属煤层气型气田,它们在中国能源匹配中的增幅将会不断增强。显然,中国煤层大气田的气源丰富,潜力大。因此,基于煤层气的绿色、清洁与高效特征,在理论上,方法上,技术上,亟待加强和创新[51-54]。

3 煤炭绿色、清洁、高效与能型转换

2020年9月22日,中国国家主席习近平在第七十五届联合国大会一般性辩论上郑重宣布,中国将提高国家自主贡献力度,采取更加有力的政策和措施,二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和。这一重要宣示为中国应对气候变化、绿色低碳发展提供了方向指引。实现碳中和已然成为中国未来一段时期应对气候变化的重要任务。

为此绿色、清洁、低碳和高效利用在煤炭工业的发展进程中已为必然选择。因为固有的煤炭地下采掘,运提到地面,再运往需求的各地和以直接燃烧的方式已不适应于当今煤炭在中国建设与发展中的轨迹,即必须走创新的道路。

3.1 发展洁净煤利用技术的重要性

基于中国以煤炭为主的能源禀赋和消费结构,决定了未来30年煤炭在中国能源结构中仍有相当大比重的前提下,对煤炭使用过程中的高污染、高排放和低效能问题,应得到有效治理;本文研究认为,加强对碳捕获、碳封存等煤炭清洁和高效利用技术的开发,对中国能源安全与长期供给具有重要意义[54-66]。

3.1.1 发展洁净煤技术是煤炭业创新的必然途径

洁净煤技术是指煤炭从开采到利用的全过程,主要是在减少污染物排放和提高利用效率的加工、转化、燃烧及污染控制等新技术,包括洁净生产技术、洁净加工技术、高效洁净转化技术、高效洁净燃烧与发电技术和燃煤污染排放治理技术等。

发展洁净煤技术有利于提升煤炭能源利用效率,节约煤炭,减少粉尘、SO2和氮氧化物的排放,改善生态与大气环境。采用洁净生产技术选煤可降低原煤中灰分;采用煤气化和煤液化等高效洁净转化技术,可将煤炭转化为清洁的气体、液体燃料;采用高效洁净燃烧技术,可有效提高煤炭燃烧效率,降低氮氧化物生成,实现在燃烧过程中脱硫;采用烟气净化等污染排放治理技术可实现燃烧后脱硫。

发展洁净煤技术有利于保障能源安全供给。在中国未来经济社会发展中,对一次性化石能源的需求主体上要依靠煤炭来保障。为此强化发展洁净煤技术,它不仅能够提高煤炭利用效率、有效控制污染物的排放;能对当前及未来优化能源结构发挥效能;更为重要的则是有利于解决石油供需矛盾,保障能源较长期安全供给;即具有实现煤炭创新产业化发展的前景。

3.1.2 煤炭多联产技术是煤炭高效、洁净利用的主要发展趋势

多联产技术是利用物理化学方法,通过多种煤能转化、利用技术的有机结合,以获得清洁的二次能源(电、液体燃料、氢等气体燃料)以及多种高附加值化工副产品。整体煤气化联合循环加上多联产技术,乃是目前最具发展前景的洁净煤技术。它在燃烧前先去除烟气中的污染物,常规污染少,效率高,有利于综合利用煤炭资源,且能同时生产甲醇、H2、尿素等化工产品,可以大幅度提高煤炭的利用效率[66-67]。

显然,实现洁净煤炭利用技术的突破和成本的下降将是安全、稳定、保障供给,以解决中国能源科学结构匹配与构筑能源基地之根本。

3.1.3 国内外发展概况

1)世界煤制油概况

煤炭清洁转换方面国外起步较早,西方发达国家和煤炭主要消费国一直重视煤炭清洁转化及相关技术的研发,且掌握了一系列的核心技术[68-71]。早在1927年,德国在莱那建成了世界第一套煤炭直接液化装置;1976年,美国美孚公司开发成功甲醇生产汽油的 MTG (甲醇转化制汽油)技术;1981 年,德国在北威州建成了煤处理量为 200 t/d的大型 IGOR(injection gas-oil ratio)中试厂;1986年,日本三菱重工和科斯莫(COSMO)石油公司合作开发的由合成气经二甲醚两段合成油技术(AMSTG),建成了120 kg/d的中间试验装置。

目前南非Sasol公司是世界上唯一大规模的“煤制油”商业工厂,拥有Sasol-I、Sasol-IⅡ、Sasol-IⅢ 3个工业化大型合成油厂,年产达到800万t油品,主要产品包括柴油、汽油、蜡、氨、醇、醛、酮、乙烯、丙稀、聚合物等150余种,为该国提供了60%的运输用油料。

最近两年,国际油价一再攀升,大规模的煤制油研发又掀起高潮,美国从2018年起又开始研发煤炭间接液化;法国、意大利等国亦也开始进行合作研发。

尽管有了一定进展,在关键技术方面取得了一定成绩,但在总体上仍处于高端技术研发和储备阶段,目前仅有南非和美国等少数国家开展了部分工程示范与商业运行[72-78]。

2)中国煤制油的概况[70-75]

2001年 “863”计划和中国科学院联合启动了“煤制油”重大科技项目,山西潞安煤基合成油示范厂是“863”计划和中国科学院知识创新工程重大项目的延续项目,2009年16万t铁基浆态床煤基合成油装车投料试车成功,生产出合格的产品。2010年内蒙古伊茶煤制油项目正式实现满负荷生产,生产规模为16万t/年,标志着具有中国完全自主知识产权的煤间接液化制油成套技术、从中试到工业化放大完全获得成功。2012年、2013年装置生产各类油品17.2万t、18.1万t。中国已投入工业化示范的煤制油项目有5个,产能达到160万t。根据煤制油项目进展情况和几个煤制油企业规划,到2015年煤制油产能达1 200万t,2020年可达3 300万t的规模。

3)近年发展快速

当今,中国在煤炭清洁转化方面的技术发展很快,取得了重要进展,如成功研发2 000~3 000 t/d水煤浆直接液化示范工程和400万t/年煤间接液化示范工程建成并投产,10多套60万t/年甲醇制烯烃工业装置投入商业化运行。在煤气化、煤液化、煤制烯烃等方面取得了重大进展,但还需进一步降低水耗和能耗,实现产品的灵活调变。在煤热解及多联产、煤制天然气、煤制芳烃和含氧化合物等方面,尚需要深化研究,并逐进一步突破关键技术,以形成成套工艺技术,开展工业示范。

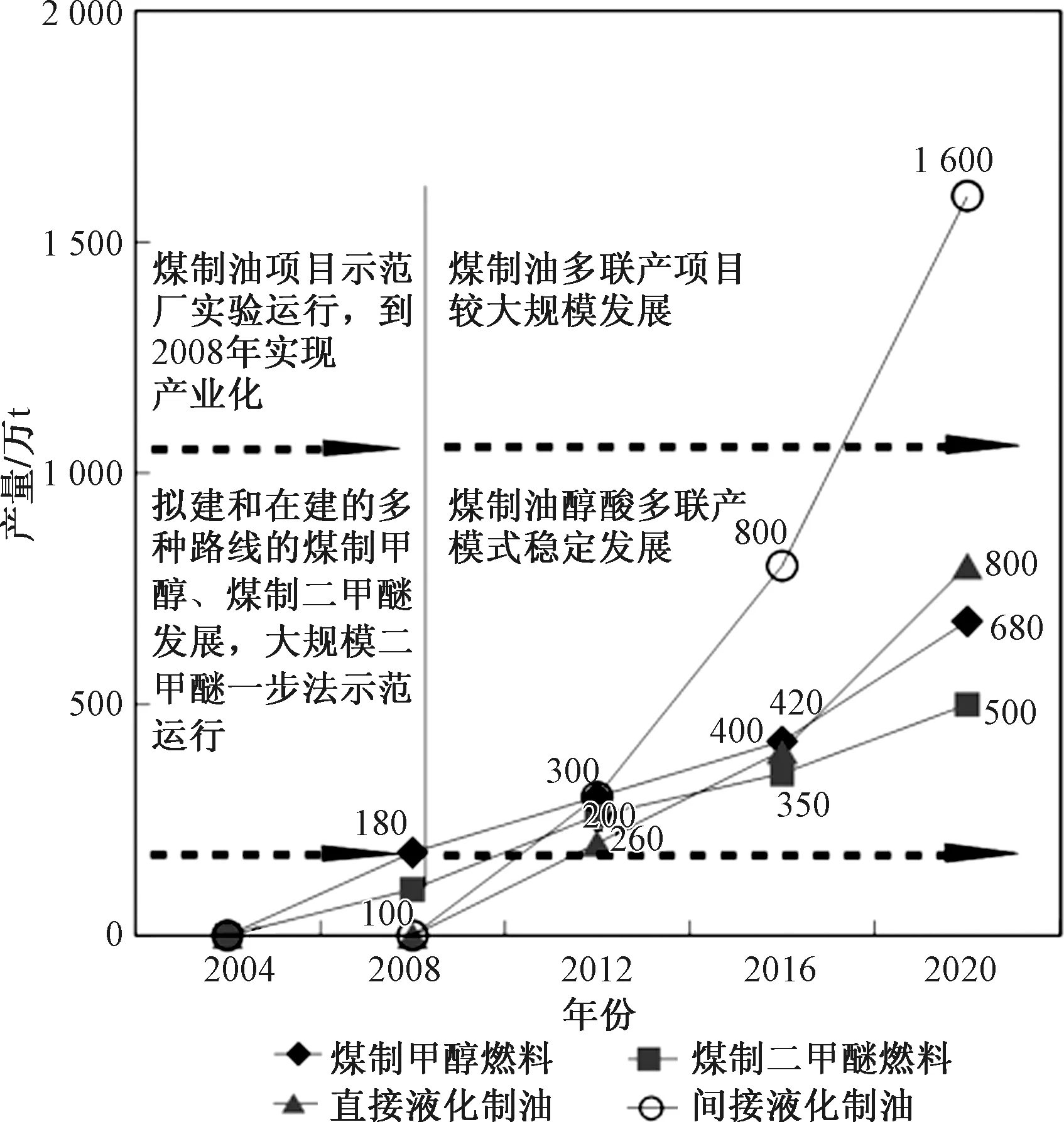

4)到2020年煤基替代能源路线

由图6可见,基于中国目前面临的能源形势,以及现有技术条件,发展煤基替代能源是最具有现实意义的。因此稳定的煤制醇、煤制醚,较大规模的煤制油技术以及一定规模的煤炭转化加工工厂的建设等将必是中国未来发展煤基替代能源必须遵循的路线图。人们必须清晰地认识到,从长远看,特别是中国煤炭能源潜力大,使用时期远大于油、气的实际,因此发展以煤和煤炭转化能源的征程将必是长远的,且须强化开发,而成本高是相对的或暂时的,一旦有所突破将是长效的,并且有很深远的战略意义。

图6 煤基替代能源方案发展路线图[51]

5)煤炭高效燃烧是发展清洁能源的重要途径

煤炭燃烧释放热能满足了中国约65%的发电生产需求,且为钢铁、建材、化工等工业领域提供了热能,但同时也释放出氮氧化物、二氧化硫、粉尘等有害污染物,造成对大气环境的严重影响。因此实现占煤炭燃烧总量90%的工业领域煤炭清洁高效燃烧利用中,高效燃烧技术十分关键,为了最大限度地降低排污的煤炭燃烧理论、方法、技术急待改善与攻克。

国外在大型燃煤发电锅炉的气体污染控制方面大多采用脱硫、脱硝和其他多种污染物联合控制技术,并结合尾部烟气净化技术,已广为商业化应用,实现锅炉在全燃煤污染控制技术发展的重要趋势。另外在燃煤工业炉窑的清洁燃料制备、高效燃烧及炉型结构、以及喷吹粉煤技术等均得以发展。这些技术有一定成效,但在中国还有一个适应的过程。

中国当今已投入运行的大型临界参数的燃煤发电机组超过430台,能效指标、污染物排放指标均进入世界先进行列,锅炉实现了高效燃烧,热效率一般大于91%。燃煤工业锅炉主要以链条炉技术为主,已形成35、65、75、130和240 t/h的蒸汽锅炉系列[52]。引进和发展了高炉喷煤技术、富氧/全氧冶金技术、水泥窑分级燃烧等技术,提高了煤炭利用功能。工业锅炉市场需求主要为北方地区供暖和工业生产提供蒸汽,然而得到的发展仍是有限的。因此2016年7月,工业和信息化部印发《高效节能环保工业锅炉产业化实施方案》提出,到2020年底,攻克一批高效节能环保工业锅炉关键共性技术,培育一批高效节能环保工业锅炉制造基地,高效节能环保工业锅炉市场占有率达60%以上。2018年7月,国务院发布《打赢蓝天保卫战三年行动计划》,这使得煤炭燃烧清洁、高效技术得到升级、换代,并加大投入[75-80]。

6)煤热解技术

煤热解技术是把煤炭母体高氢的成分,通过热解方式提取化工业原料或优质液体燃料,以提高煤炭的高效利用。20世纪70年代由于能源危机后,该技术受到各有关国家重视,特别是美国和日本。

中国在这一方面十分活跃,且投入最多。但问题还不少,对于煤热解技术存在的产品气固分离难、油、气产率低或品质差、能量利用效率低、环境污染严重以及工业化程度不高等技术瓶颈,仍需进行大量的多元化研究。

由此可见,大力发展和研究煤炭在地面燃烧的过程中,通过技术与装备达到一定程度的降低成本是可能的,但不论在成效上、技术上、成本与投入上尚存在一系列问题要攻关,要探究,以使煤炭得到一定程度上的高效利用。

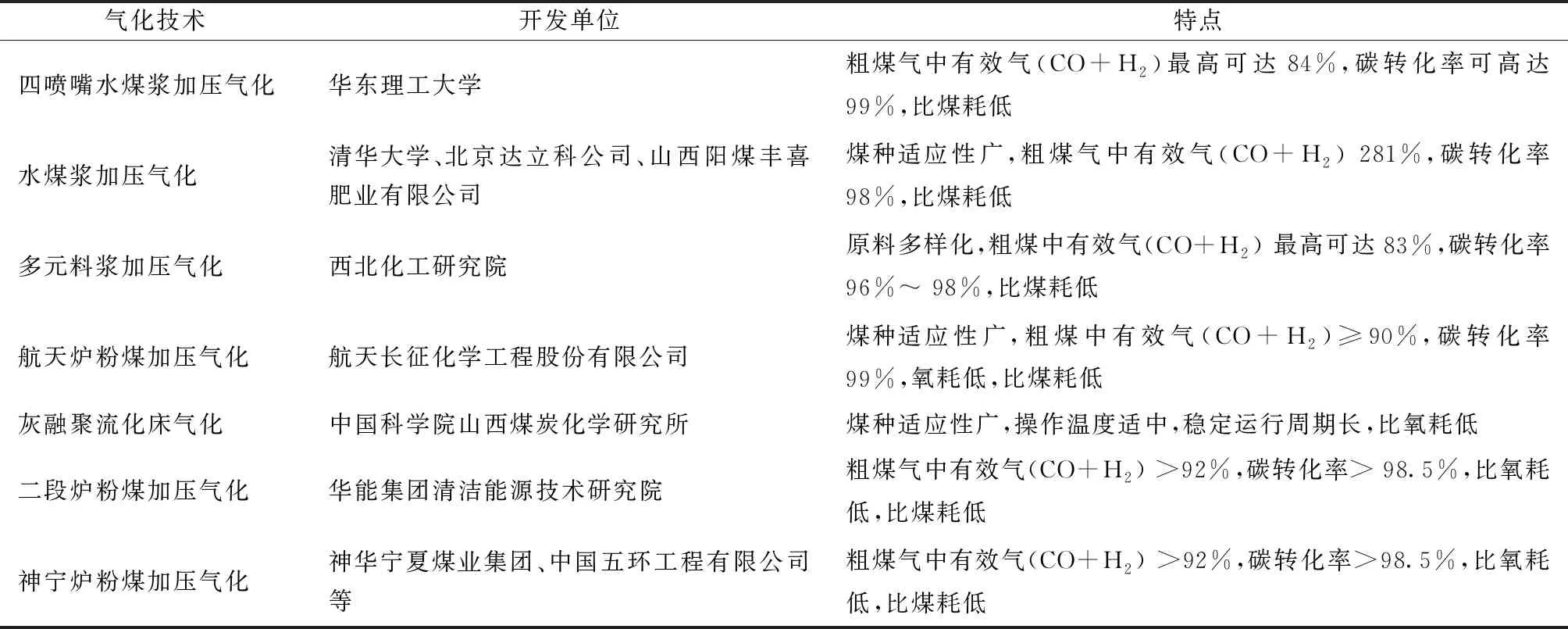

7)地面煤炭煤气化

地面煤炭煤气化是煤炭高效、清洁利用的重要方面之一,这无论是以生产油品为主的煤液化,还是以生产化工产品,如合成氨、甲醇、烯烃等为主的煤化工,选择合适的煤气化技术都是整个生产工艺的关键。从20世纪80年代开始,中国陆续引进了多种煤气化技术,主要有德国鲁奇技术、美国德士古技术、荷兰壳牌技术、德国GSP技术等。但这些技术在本土化过程中尚存在运行不稳定、投资偏高以及对国内的煤种适应性差等缺点。近年来,结合中国的实际情况陆续开发出多种自主创新的煤气化技术(表5)。截至2017年底,具有自主知识产权的气化炉数共 318台,气化能力达37.7万t/d,市场占有率总和高达51.6%[90]。中国自主创新的煤气化炉更适合中国国情和煤种。煤气化技术大型化、真正实现污水零排放、炉渣废固全部综合利用、水资源消耗量大幅降低等目标是煤气化技术研究的重点。

表5 中国自主创新煤气化技术

3.2 煤炭液化与其在能源发展中的路线之一

煤炭是一种含碳量很高,含氢量只有5%的固体燃料。与液体燃料相比,煤不便于运输、处理,而且煤炭的直接燃烧,不仅热效率低、浪费大,还会排放SO2、氮氧化物等多种有害气体,严重污染环境。为预防、减少煤炭燃烧对环境和人体健康带来的危害,提高综合利用效率。近年来,世界各国都开展了煤转化加工技术的研究,主要包括煤气化、煤液化技术。煤炭液化指煤经化学加工后转化为汽油、柴油、液化石油等液体燃料的过程。煤液化主要分为两类,一类是直接液化,另一类是间接液化[75-79],现分别论述于下。

3.2.1 煤炭直接液化技术

煤炭直接液化是指将煤粉、催化剂和溶剂混合在液化反应器中,在适宜的温度和压力条件下,将煤直接转化为液态产品的过程。煤直接加氢液化技术是煤与氢气在催化剂作用下通过加氢裂化,直接转化成液态油品。其优点:油收率高;馏分油以汽、柴油为主,目标产品的选择性相对较高;由煤浆进料,设备体积小,投资低,运行费用低等。其缺点:反应条件相对苛刻;出液化反应器的产物组成较复杂,分离相对困难。

1973年以来,由于石油能源危机,煤炭液化技术开始活跃,美国、德国、日本等工业发达国家纷纷开始研发新一代煤直接液化技术。这些工艺包括:德国IG工艺、德国IGOR工艺、美国H-COAL工艺、美国CTSL工艺、美国HTI工艺、日本NEDOL工艺等。

中国从20世纪70年代末开始研究煤直接液化技术,中国科学院山西煤化所、煤炭科学研究总院北京煤化学研究所等单位都对直接液化进行了很有成效的研究,建立了具有国际先进水平的煤直接液化技术基础研究试验基地。2008年神华集团煤直接液化示范装置成功试车,2011年实现商业化运行,2013年油品产量已达到86.6万t。神华集团自“十五”期间开始研发煤直接液化制备燃料技术,并于2010年建成投产了世界上第一座百万t级的液化装置[55-56],成为煤直接液化产业化领跑者,先后突破“煤直接液化核心工艺放大”“超大型设备制造和安装”“首套工业化示范装置的安全稳定长周期运行”三大世界性技术难题,并先后获得美国、日本、俄罗斯、澳大利亚、加拿大、乌克兰、印度、印度尼西亚等9个国家的专利授权[57]。目前该液化技术仍存在氢耗量大、产品轻质化、溶剂油不平衡和油品收率低等问题,故尚有待通过长期的稳定运行来进一步优化与提升。

3.2.2 煤炭间接液化技术

煤炭间接液化是指将煤气化生成合成气(CO、H2),经过催化剂转化为液态产品的过程,分为合成油和合成醇两个方向。其优点:合成条件较温和;转化率高;煤种适应强;产品洁净,无硫氮污染物;工艺成熟。其缺点:油收率低;反应物均为气体,设备庞大,投资高,运行费用高。

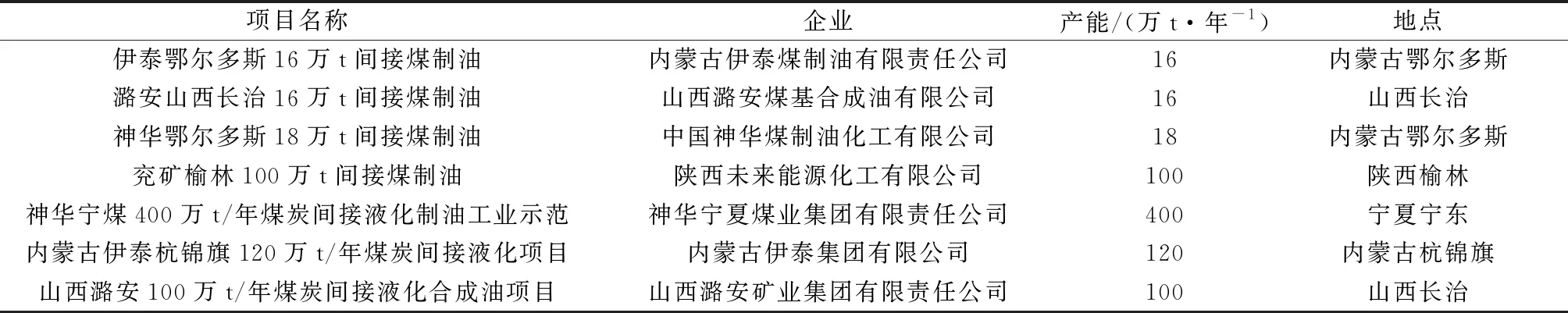

当今煤炭间接液化技术已进入商业化发展阶段。神华宁煤2016年 12月21日成功投产400万t/年煤炭间接液化制油工业示范装置,截至2017年12月17日全线实现满负荷稳定运行,截至2018年底,中国已经建成7个煤炭间接液化项目,总产能达到770万t/年(表6)。

表6 中国煤油产能统计

3.2.3 中国科学院在煤炭清洁高效能源转化研究中的进展

30多年前,中国科学院针对中国富煤,贫油的能源结构,战略部署了煤制油、煤制烯烃和煤制乙二醇等清洁转化利用技术[76]。当今,自主研发的煤炭燃烧、煤制烯烃、煤制乙二醇和煤制油等清洁利用技术破茧而出,走在了国际前列。循环流化床燃烧技术得到了广泛应用;全球首套60万t煤制烯烃装置运行稳定,煤制烯烃年产能达到1 000万t;20万t煤制乙二醇工业示范技术日趋完善;煤制油技术(16~18)万t示范装置稳定运行,各项技术指标均为国际领先,400万t/年合成制油项目达到全系统满负荷运行。

“十二五”期间,中国科学院在保持传统优势的基础上,集中10个研究所的优势力量,组织实施了战略性先导科技专项“低阶煤清洁高效梯级利用关键技术与示范”。专项研究提出了适合中国资源特征的高能效、低污染、低排放、高值化的低阶煤综合利用解决方案,形成了,“热解—油气提质—燃烧—发电”“热解—气化—费托合成—油品共处理”和“热解—气化—合成液体燃料与化学品”3条清洁高效梯级利用途径。通过专项的实施突破了热解、燃烧、气化、合成、CO2利用等多项重大战略性关键技术,建成了若干重大示范转化工程,对加快新一代煤化工及清洁高效燃烧发电产业的发展,推动中国煤炭利用产业及区域经济的结构调整与升级,促进中国经济健康发展将会产生深远的影响[70-77]。

3.3 煤炭地下气化、发电与其在能源发展中路线之二

煤炭的地下燃烧产气和发电是节能减排、洁净与高效利用中国丰富的煤藏,并以其转化为新型能源具有重要意义、人工制造甲烷和氢气的重要途径[75]。

3.3.1 煤炭地下燃烧气化在中国能源发展中乃必然选择

深层煤炭地下燃烧气化是指把地下埋藏的煤炭通过工程、技术和工艺手段来控制燃烧,利用这一过程中煤炭的发热效能和化学作用产生CH4、H2等可燃合成气体的效应。产生的气体经井下降温后输入地面处理装置,并将合成的气体,如CO、CH4、H2、CO2和其他成分的混合物、焦油及硫化合物等,利用前尚需净化提纯,即降温、脱水、回收有用副产品,剔除有害物质后进行综合利用。在这一过程中的有序与严格监控十分关键。

在深部煤炭燃烧气化输气方面在德国、加拿大、波兰、美国、英国等国家已进行了场地实验,取得了一定成效,有了一定的技术积累[66]。中国在充分利用已有技术和经验的基础上,应大力开展这项工程的技术与工程及工艺过程的研发,以达在引进的同时,有所改进、发展、突破。这对中国这样缺油、少气、富煤的特殊性能源资源保有国来讲,从长远看更是一个必然的方略,是中国能源配置中发挥煤炭高效清洁利用的重要途径。为此必须给予有机的转化和技术与研发力量的投入。

3.3.2 可行性与基础-资源保障

中国各沉积盆地地下煤系发育且丰富,当今的煤炭开采深度主要分布在1 000 m深度的浅地带。20世纪以来浅层煤炭大量开采与利用,面临着存储在迅速减少及逐渐枯竭的必然走向,且各油气盆地中的煤系埋藏、煤层气埋藏均大于这一深度,故必须开辟第二深度空间(800~3 000 m)的煤炭勘探与开发[32-33]。初步估计,在1 000~3 000 m深度范围内煤炭的资源量达3.77×104亿t,故预计可气化煤炭折合天然气资源量为(272~322)×104亿m3,可为常规天然气的3倍,与非常规天然气的总量基本相当[26]。在查明这些煤炭的资源量和分布的基础上,有计划、有步骤地进行在地下原位进行燃烧,即煤炭地下气化,以达在地面直接提取甲烷和氢气等。

3.3.3 煤炭气化技术的发展概况

20世纪40年代在德国西北盆地埃姆斯河流域以西地区发现煤系气田[78]。1868年,德国科学家William Siemens曾首次提出将地面气化炉搬到地下煤矿进行直接气化煤炭,第一次提出煤炭原地气化的可能性。1888年,俄罗斯化学家Mendeleev提出了煤地下气化(UCG)的基本工艺[74]。1906—1910年, 美国化学家Betts获得美国、加拿大和英国3个煤炭地下气化技术专利,这便标志着煤炭地下气化技术确具可行性[70]。

西方工业国家对UCG的工业化试验随着国际油价的高低起伏几经起落,但对UCG的研究和试验从未停止。20世纪30年代开始,苏联、美国、比利时、德国、英国以及澳大利亚等国家相继开展煤炭地下气化制气、制氢、与发电融合等不同目的的现场试验[67-68],持续改进完善煤炭地下气化工艺及技术,发展了受控注入点后退气化工艺(CRIP工艺)等,并持续将煤炭地下气化向中深层推进。加拿大于2009—2011年利用CRIP工艺在阿尔伯塔省天鹅山开展的煤炭地下气化项目,是迄今为止当今煤层最深(埋深1 400 m)的UCG工业化现场试验[66]。

中国在1958—1962年曾探索过已开采煤炭矿区的地下气化试验,并相继在黑龙江、河南开展了多次有井式地下气化试验。20世纪90年代初在徐州实施的“长通道、大断面、两阶段”的气化工艺,产出合成气中H2含量最高可达60%~80%。2009—2015年,在内蒙古乌兰察布完成了“L”型炉、“V”型炉、“单元面采炉”等无井式气化炉试验,开发了无需点火的移动单元后退气化技术,实现了富氧气连续生产,稳定运行达5个月,合成气有效组分含量大于50%,获得了气化炉连续运行的调控参数并取得了多项专利和技术成果[58]。由于受多种因素影响,乌兰察布试验项目未能继续完成并达商业化。近年来,中国部分民营企业从制氢或制气等不同角度涉足煤炭地下气化产业,分别在内蒙古和新疆开展浅层煤炭地下气化的前期试验[70]。

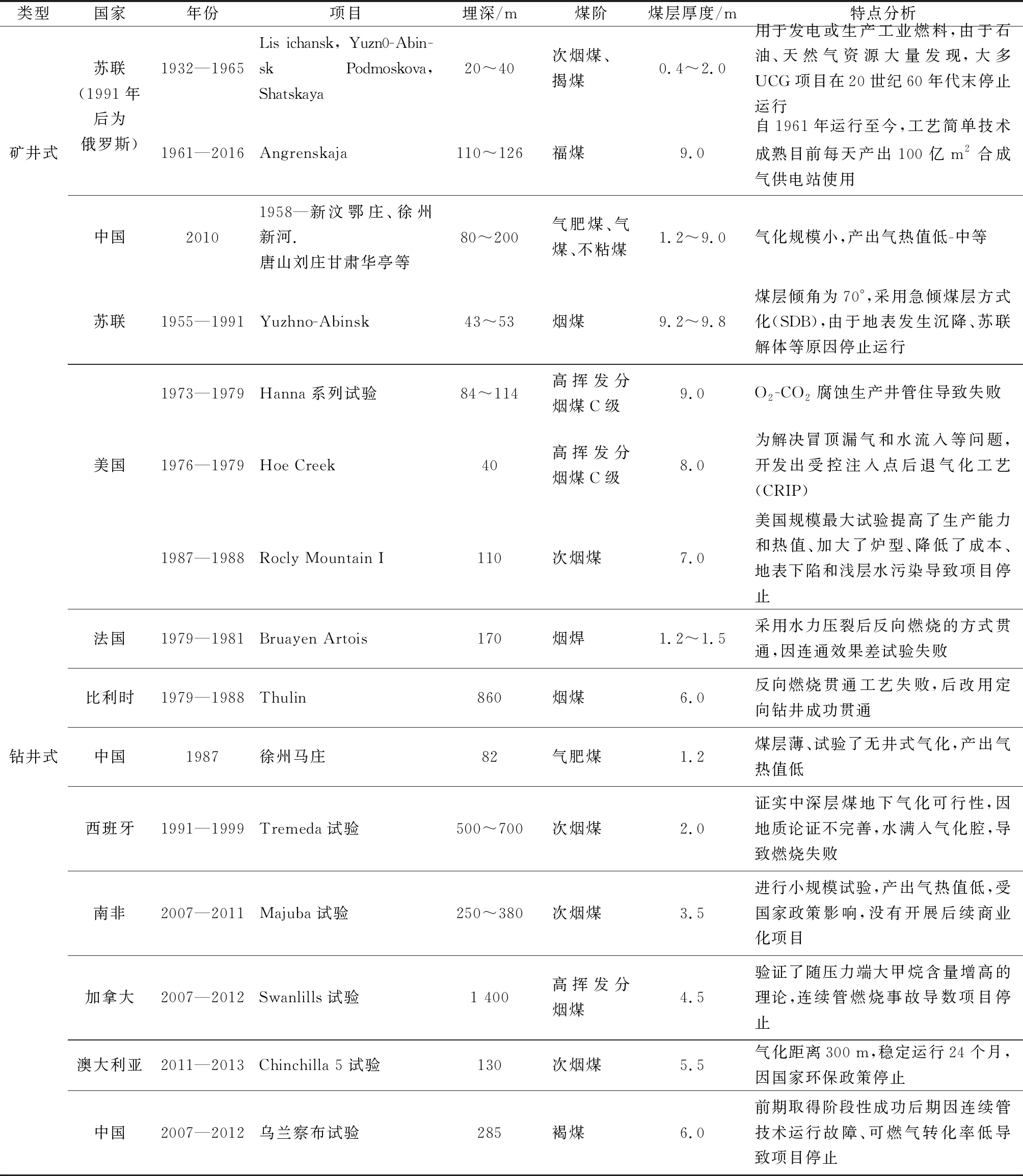

从以上概况可知,世界上在煤炭地下气化方面有较多研究与实验,且有相当程度的进展(表7)。苏联起步较早,且取得了经验和成效,确认每天能产出100亿m3合成气供电站使用。但同时亦应看到确已有一定产出,但尚均不成规模,未能形成一定的生产力。尽管各国均有研究,探索与试验和示范,而其进程和成效却表明,煤炭地下气化的可行性与有力的发展前景。这对中国这样一个缺油、少气、富煤的国家而言却是必由之路。

表7 国内外重点煤炭地下气化项目统计表已发展数据[76]

3.3.4 已有研究成效和工程与工艺的可行性

利用适宜的工艺过程,燃烧已存地下深处的煤炭,通过燃煤生热的物理-化学作用产生CH4、H2等可燃气体的转换型新能源,这是一个煤源、气体加工工程装置,气体产生与提取、保存与监测等结构的系统工程。因为在物理-化学作用下沿气化通道轴向具有分区特点,即氧化反应、还原反应和干馏干燥反应,而产出的可燃气体为来自3种反应。煤的燃烧热解;CO2的还原,水蒸气的分解[98,64,67,69-70]。通常1 t煤经地下气化,可产生合成气体1 490~2 470m3,热值4 187~7 117 J/m3[71-72]。

基于地下煤炭燃烧气化的物理-化学过程、反应过程与产生物的组分差异,文献[71]提出了煤炭地下气化的3阶段开发模式(图7),即浅层富氢模式(CH2>20%),干馏化反应:p<4.0 MPa;中深层富甲烷模式(CH4>20%),甲烷化反应:4.0 MPa≤p<22.1 MPa;深层超临界极富氢模式(70%>CH2>50%),超临界反应:p≥22.1 MPa,T≥374 ℃。

CH2为H2含量; CCH4为CH4含量;p为反应压力;T为反应温度

3.3.5 中国实施煤炭地下气化的边界条件

1)资源背景

当今中国面临的油气格局是,对外依存度逐日扩大,而煤炭燃烧又处于污染严重之状态。为此,如何驱动煤业广为应用当代高新科技成就,在学科交叉中创新“革命”,以达创立高效、清洁、低碳、安全的煤炭应用新途径乃迫在眉睫。

国土资源部重大项目“全国煤炭资源潜力评价”的成果显示,全国埋深浅于2 000 m的煤炭资源总量为5.9×104亿t,主要分布在华北、西北和东北晚石炭世-早二叠世、晚二叠世、早中侏罗世以及晚侏罗世-早白垩世4个主要成煤期的煤系中, 其中探明煤炭资源量2.02×104亿t,预测资源量3.88×104亿t[74]。目前煤矿企业开采深度集中在1 000 m以浅,埋深1 000~3 000 m的煤炭资源,当今尚未或尚未全面列入详查与勘探和开发及近期计划。应当迅速强化勘探和开发,利用以达浅层,中深层和深层煤炭气化一体化统一实施和高效综合利用。

据预测,中国陆上埋深1 000~3 000 m的煤炭资源量为3.77×104亿t[79-81],主要分布在鄂尔多斯、准噶尔、塔里木、二连、海拉尔、松辽等含油气盆地中,这些中深层和深层煤炭经过地下气化可生成大量的甲烷和氢气。若按气化动用率40%计算,折合等热值甲烷(天然气)的资源量为(272~332)×104亿m3(暂不考虑煤阶及地表条件影响),是常规天然气资源量的3倍, 与非常规天然气资源量的总和基本相当,开发潜力尚很大。

2)潜力分析

目前中国有8个县具有一定规模的煤层气田,且均具有一定潜力。它们是松辽、塔里木、渤海湾、鄂尔多斯、准噶尔、四川、吐哈和柴达木盆地,其产层深度主要集中在2 000~5 000 m,均系砂岩、硅酸盐岩中含气。截至2016年底,中国共发现煤系大气田39个,包括中国探明地质储量和产量最大的气田——苏里格气田,煤系大气田占全国大气田总数(59个)的66%,主要分布在陆上的鄂尔多斯盆地、四川盆地、塔里木盆地和柴达木盆地,以及海域莺歌海-琼东南盆地、东海盆地。2017年底中国煤系气储量、年产量分别为92 538.51亿m3、902.14亿m3,近12年来共产煤系气6 620.53亿m3[8]。下面以鄂尔多斯盆地和二连盆地为例来分析与讨论其前景。

(1)鄂尔多斯盆地。鄂尔多斯盆地煤炭地下气化资源潜力巨大,全盆地发育上古生界石炭-二叠系和中生界侏罗系两套煤层,合计含煤面积超过29万km2,埋深4 000 m以浅的煤炭预测总资源量为6.92×104亿t。仅盆地东缘部分煤层气矿权区块中埋深800~2 200 m、适合进行地下气化的煤炭资源量即为183亿t,初步测算地下气化可动用煤炭资源量73.2亿t,折合纯甲烷资源量1.46万m3,按50%的采收率计算,大致相当于一个年产天然气150亿m3、且可连续开采50年的大型气田[82-87]。

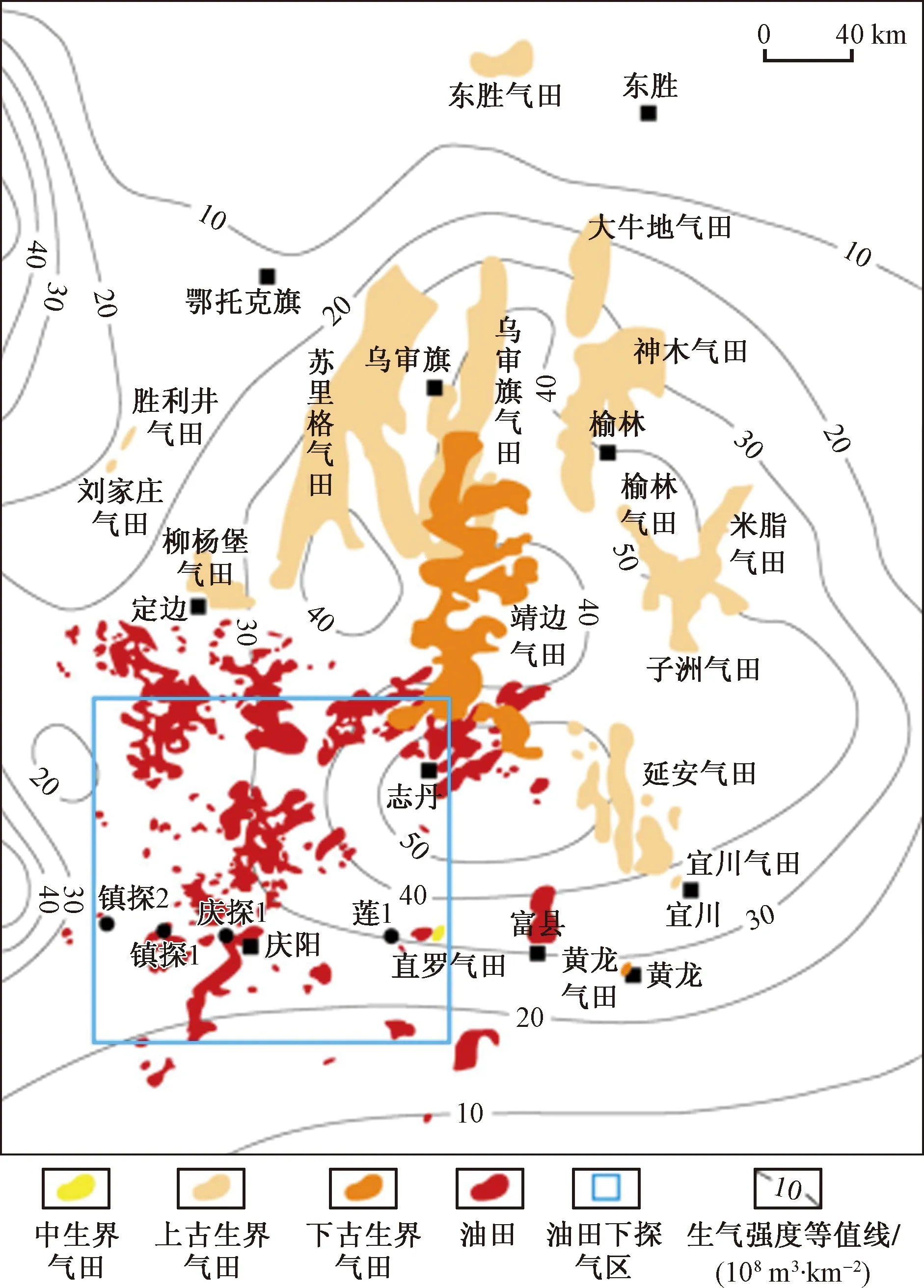

截至2017年底,鄂尔多斯盆地发现苏里格、靖边、大牛地、种木、延安、榆林、子洲、乌审旗、东胜、柳杨堡、米脂11个300亿m3以上的气田,还有宜川、黄龙、胜利井、直罗和刘家庄5个小气田(图8)。这些气田至2017年底历年共产气3 783亿m3,其中煤层气占90%以上。苏里格气田是探明地质储量16 448亿m3的超大型气田,2017年产气212.58亿m3,占全国年产气量的14.2%;同时该气田截至2017年的总产气量为1 564.23亿m3,占鄂尔多斯盆地历年总产气量的41.3%。因此,苏里格超大型气田的勘探和开发对中国成为世界第6产气大国、对鄂尔多斯盆地成为中国第一大产气区起到了重大作用。尽管鄂尔多斯盆地煤层气勘探开发取得重大成果,但还有相当大的潜力。例如,应当在伊陕斜坡西南部油区勘探煤层气,这里气源条件好,如石炭系-二叠系煤层厚4~8 m,暗色泥岩厚50~60 m,主要生气区强度超20亿m3/km2,有利于煤层气远景的面积达32 400km2。为此预计可探明煤层气1.0×104亿m3,产能可达100亿m3/年[81-83]。近来,庆阳深层煤层气大气田的发现表明,鄂尔多斯盆地及其相邻的四川盆地等地的深部煤层气大有潜力。

图8 鄂尔多斯盆地气田分布与煤层气新探区示意图[81]

(2)二连盆地。二连盆地成煤时间晚,含煤面积0.90万km2,2 000 m以浅的煤炭资源量为6 819亿t,埋深500~1 000 m的资源量占90%以上,盆地地下气化可动用煤炭资源量754亿t,折合纯甲烷资源量12.5×104亿m3,按50%的采收率计算,大致相当于一个年产天然气100亿m3、可连续开采50年的超大型气田[83]。

3)技术要求

煤炭地下燃烧气化过程中必须最大限度的洁净、绿色、高效。为此在煤炭地下气化过程中必须通过示范,要逐步攻克以下几个方面。

(1)井下气化工程、工艺的安全性,—开始便应大力发展大数据的功能和智能化操作。

(2)井下气化过程中对地下水的污染和CO2的排放,特别是受污染地下水返回地面的再污染问题要最大限度地限定与攻克。因为污染源头的扩散、运移和多元污染物必须给予极大的关注[88-89]。

(3)高精度的地下、地上控制系统与监测网络的精细化、长期化和维护系统的完善。

(4)在发展、试验、示范和合成气产生的过程中,要逐步地降低成本,以此可持续发展煤炭气化和逐步增幅替代石油和天然气的重要举措。

对于国家能源局印发《煤炭清洁高效利用行动计划(2015—2020年)》指出,要“推进煤炭地下气化示范工程建设,探索适合中国国情的煤炭地下气化发展路线”。

4)地下煤田区

地下煤田区,不同深度煤系、层系的分区与分割,须在地下煤系、煤层精细查明情况下进行顶层设计。具体如下。

(1)浅、中深层煤系划分为若干独立块体,块体之间将煤系中的煤炭清除(开采),形成块体之间的煤系,煤炭清除与隔离,隔热,且还应便于以后必要时连通。

(2)精细仿真进行物理-数学模拟,计算每独立块体(包括浅、中、深层煤系,煤层)可持续燃烧时间,合成气产出量,存储量与消耗量,以备在该区块燃烧最终可与另一区块“无缝”相连相继。

(3)建立地下煤炭连续燃烧,地下气化连续产出,地面对地下合成气(包括氢气)及CO2等有关气体的应用,消耗平台,形成多元合成气产出链[90-91]。

5)地下煤炭燃烧气化产出与热能与发电并举

在地下煤系、煤层燃烧生气与热能发电的联合应用是高效利用煤炭产能的重要模式。

(1)地下气化与地面气体分离。煤炭地下气化产出合成气中H2占相当大比例,因此发展煤炭地下气化产业,同时将氢气分离,因为“氢能”是一种洁净的能源载体,搭建氢能源联用平台能够在可再生能源和电能(如电池汽车)、以使氢能得到有效的储存与工业利用[61]。目前氢能与燃料电池技术,国家已列入未来能源发展的重要方向和战略新兴业务重点发展领域。地下气化产物中H2含量可根据温度、压力和气化剂等条件控制,最高可达60%左右,在发展与供需中可根据技术手段控制H2能的产出物比例。

(2)地下煤炭燃烧生热发电。在燃烧气化过程中,利用燃烧热能动力发电,在井口输出的为电能,并载入地面电网输送与应用,以形成气、电两位一体的新型能源配置网络。

6)中国地下煤炭燃烧气化与发电

在这一方面中国目前仅限于地面气化和地面燃烧发电,而地下煤炭燃烧产气、生热联合应用刚刚开始试验与示范。但从能源结构与供给、清洁与高效及化工产业链等综合利用方面是中国高效煤能源结构发展的战略所驱。

3.4 煤系资源在发展过程中的思考

在对全球和中国非常规油气的理解中,前几年三大石油公司主力集中在页岩气的勘探于开发方法,技术和初等成效上。近年来煤层气在热议中,尽管煤层气的形成与发展可追溯到20世纪中叶,但由于化石能源供应之间远不如今日矛盾在逐渐增强,故尚难顾及。为此如何对常规油气能源与非常规油气能源给予科学理解,科学匹配和结合国情均衡发展则是一个国家能源政策和发展路线的核心。

3.4.1 全球煤层气的资源量估计

任何国家的资源量依据却均是一个框架或逼近的“蓝图”,难达精准。因为它取决的因素是多元的,非线性的与非均匀的。就整体而言可谓资源量丰富,有发展潜力。

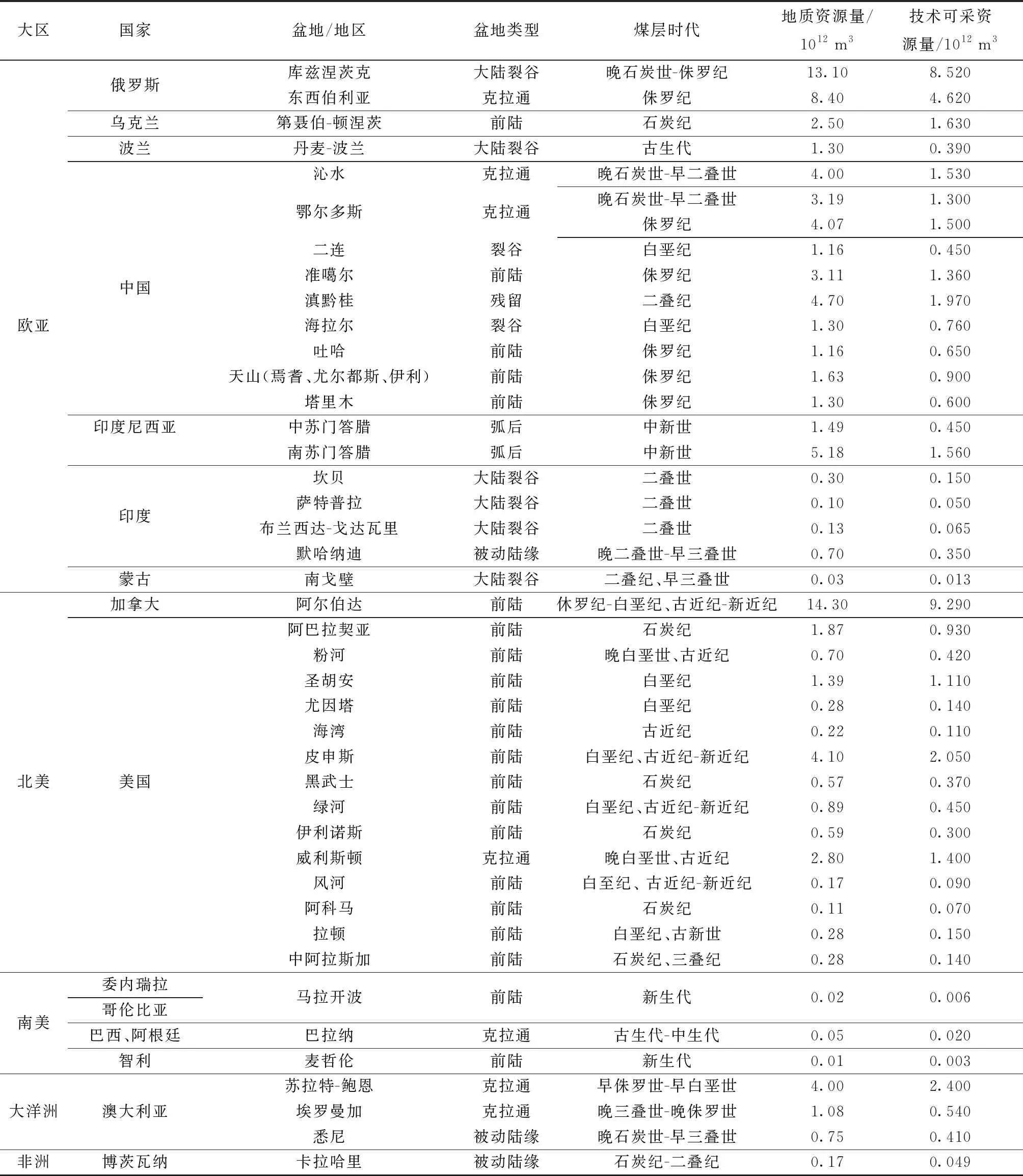

截至2017年底世界发现煤成超大型气田13个,总原始可采储量49.995 28×104亿m3。该年世界总剩余可采储量193.5×104亿m3的25.8%。2017 年世界上有产气大国15个,共产气28 567亿m3,其中6个以产煤层气为主的国家共产气11 369亿m3,占产气大国总产量的39.8%[14-19]。基于这样的储量、产量与潜力背景,下面来讨论全球煤层气的概况及潜力(表8)。

表8 全球主要盆地煤层气资源潜力[85]

(1)全球煤层气资源量超过270×104亿m3,主要分布在12个国家中(俄罗斯、加拿大、中国、美国、澳大利亚、德国、波兰、英国、乌克兰、哈萨克斯坦、印度、南非),煤炭资源大国同时也是煤层气资源大国。俄罗斯煤炭资源量为6.5×104亿t,煤层气资源量为(17~113)×104亿m3,居世界第1位。根据最新预测结果,中国煤层气资源量为30.05×104亿m3,超过美国,居世界第3位,其中技术可采资源量为12.5×104亿m3。俄罗斯、加拿大、中国、美国这前4个国家的煤层气资源量共计为240×104亿m3,约占全世界煤层气资源总量的89%。

(2)美国、澳大利亚、加拿大、俄罗斯等是主要产气国。美国是最早和最成功勘探开发煤层气的国家,煤层气可采资源量为21.19×104亿m3,圣胡安、黑勇士、粉河、尤因塔、拉顿、阿巴拉契亚、阿克玛、皮申斯是煤层气商业化生产的8个主要盆地。美国煤层气起步于20世纪70年代,2008年产量峰值为556.7亿m3,近年来发展放缓,2018年产量为289亿m3,占天然气总产量的3%,其中一半来源于圣胡安盆地。澳大利亚是另一个煤层气大国,估算煤层气资源量为(8~14)×104亿m3,主要分布在苏拉特、鲍温等盆地。近年来澳大利亚煤层气产量快速增长,2017年总产量为397.7亿m3,其中苏拉特盆地产量为307.4亿m3,鲍温盆地产量为90.3亿m3。加拿大煤层气地质资源量为76×104亿m3主要分布在阿尔伯达等加拿大西部沉积盆地。加拿大煤层气产业起步与美国同步,2000年大规模勘探开发,近几年来产量开始下降,2018年产量约51亿m3[41-46]。

(3)当前北美地区非常规油气大突破,产量快速上升,特别是页岩气革命改变了将至2030年的产能趋势和全球天然气生产格局。自2009年以来美国天然气产量大幅度超越俄罗斯,其中页岩气产量的大幅提升起到重要作用,而随着水平钻井技术的不断进步,故页岩气勘探,开发得到突破。北美地区煤层气产业投资及工作量锐减,煤层气产量达到1997年以来的新低。北美(美国、加拿大)前期投产的煤层气井逐渐进入递减期,预计至2030年,煤层气业务将进一步萎缩,产量逐年降低;而澳大利亚大规模发展LNG,主要来源煤层气,预计至2030年煤层气产量将会有所回升。

就全球而言,以聚煤期在石炭世-二叠纪、侏罗纪和白垩世末期到新近期乃最为聚集的时代,拥有98%左右的煤资源分布,故潜力之巨大,将必会成为未来能源的主力。

3.4.2 中国煤层气分布特征

中国煤层气的勘探和开发表明,尚处于初级阶段。理念、方法、技术均处在引进、模仿和消化吸收,可是煤层气又为未来能源之主力(图6)[2-9]。为此认知中国煤炭潜能与分布,储存与可采量及其发展趋势具有重要意义。

1)不同成煤时期的煤层气技术可采储量各异

中国地质历史上聚煤期有14个,主要聚煤期有7个,分别为早石炭世、石炭-二叠纪、晚二叠世、晚三叠世、早-中侏罗世、白垩纪、古近纪和新近纪。对不同成煤时代的煤层气技术可采储量进行统计的结果表明,在参与计算的7个聚煤期中,石灵-二叠纪,晚二叠世、早-中侏罗世和白垩纪4个聚煤期煤层气技术可采资源量为138 140.08亿m3,占99.39%。其他3个聚煤期仅为836.67亿m3,占0.6%。其中,早-中侏罗世煤层气技术可采资源量最大,为72 940.67亿m3,占52.48%;石炭-二叠纪次之,为47 783.1亿m3,占34.38%;其他成煤时代的煤层气技术可采资源量较小,仅为18 252.98亿m3,占13.3%。可见中国的煤层气主要集中在石炭-二叠纪、晚二叠世、早-中侏罗世和白垩纪4个聚煤期。

2)煤炭资源分布与煤层气资源分布

受煤炭资源分布的影响,中国的煤层气资源在地区分布上差别显著,煤层气技术可采资源的分布也极不均衡。统计结果显示,中国的煤层气资源量和技术可采多资源量分布一致,即主要集中在中部和西部地区,东部地区规模较小,华南地区稀少。中部的晋陕蒙含气区煤层技术可采资源量最大,为66 541.85亿m3,占全国技术可采资源量的47.88%;西北的北疆含气区次之,为37 501.34亿m3,占26.98%;华南含气区最小,为475.22亿m3。晋陕蒙含气区和北疆含气总计为104 043.19亿m3,占全国的75%,其他6个含气区仅为34 933.56亿m3,占25%。

就整体而言,中国煤系气资源量为29.82×104亿m3,中国陆上致密砂岩大气田天然气主要为煤系气。预测致密砂岩气地质资源量(17.0~23.9)×104亿m3,可采资源量为(8.1~11.4)×104亿m3,主要分布在鄂尔多斯、四川和塔里木等盆地,占总可采资源量的81%。

3)可采资源量

中国不同成煤盆地的煤层气技术可采资源量按盆地进行统计,煤层气技术可采资源量大于1×104亿m3的盆地有4个、分别为鄂尔多斯盆地、沁水盆地、吐哈盆地和准噶尔盆地。这4个盆地煤层气技术可采资源量总计为85 825.9亿m3,占总量的61.8%,其他盆地(或地区)仅为53 150.8亿m3,占38.2%。在所有煤盆地中,鄂尔多斯盆地煤层气技术可采资源量最大,为42 346.78亿m3,占全国煤层气技术可采资源量的30.47%;沁水盆地次之,为15 939.60亿m3,占11.47%;吐哈盆地处于第三位,为14 275.56亿m3,占10.27%;准噶尔盆地为13 263.96亿m3;松辽盆地最少,仅为12.6亿m3。

4)发展态势

早在20世纪70年代,中国就开始开展井下瓦斯抽放及利用,近年来发展较快。截至2017年底,全国累计探明煤层气地质储量为6 911.77亿m3,探明了沁水盆地南部和鄂尔多斯盆地东缘两个煤层大气田,开辟了阜新、沈阳、焦作、丰城、六盘水、阜康等48个勘探区,累计建成煤层气产能110亿m3/年。2018年全国煤层气产量为53.5亿m3,建成沁水、鄂尔多斯盆地东缘两大煤层气产业基地。

随着中国经济发展与生态环境的优化,截至2017年中国天然气储量,产量分别为157 748.13亿m3(煤层气占比58.7%)和1 467亿m3,煤层气占比61.5%,比1978年提高了96倍和10.7倍[85-88]。显然,必须强化清洁能源供应,天然气在一次能源结构中将会大幅提升,即由2018年的7.6%增至2030年的15%,会有力的保障国家碳排放目标的实现[89-91]。

依据中国富煤,聚煤,煤层气勘探及存储及产能估算,2030年前后中国煤层气的产量将均达到1 000亿m3,且随着高新技术的不断注入,在今后若干年内的产能增大乃必然走向,特别是第二深度空间的深层天然气的勘探与开发[2,7,38]。

3.4.3 产能强化研究的几个方面

在中国快速工业化与经济腾飞的进程中,能源是命脉。预计到2030年前后煤层气的产量将要达到1 000亿m3。然而在理论上,技术上,难点尚多,有待深化研究与探索[80-83]。基于中国特殊的大地构造和动力学环境,使得中国的煤层气,煤阶多,生气期多,埋藏深度跨度大,多气源运营与叠合,又经历了多期次的构造运动和改造,故其煤层气的成藏过程多样,气藏种类亦多,并导致了含气饱和度低,渗透率低,气资源丰度低,储集压力低,复杂程度高,比不上美国、澳大利亚的储集层特征。中国的储集层的煤层厚度大,形成时代较晚,低压,低渗,低孔,开发难度较之美国等要大。

在煤层气的勘探,开发及发展的进程中,中国不能依旧停留在引进、模仿与跟随的步伐上,而是要奋进,在已有基础上,创造未来,打造中国品牌的理论、方法和技术体系。为此必须强化研究与探索。

(1)基础理论与应用理论的研究和转化。强化对煤层气形成,运移,储集,类型和深部物质与能量的交换及机理的研究。

(2)煤炭聚集,煤层气成藏时代,煤质与类型,沉积过程,构造环境,聚集响应和边界条件的制约及开发模式。

(3)煤炭液化,制气,制油技术,方法,产能。井口输气,输油,输电,以及CO2、H2、SO2等气体分馏与高,新科技的注入。建立系统回收,提高产率的多元平台。

(4)煤炭地上,地下燃烧,清洁,高效与煤化工多元发展及综合利用与控制。

(5)第二深度空间深层煤,多层煤气化与块体分割及不同类型气体分离。输送的地上,地下,井网串,并联项层设计。

4 结论

煤炭、煤层气与能型多元转化是我国化石能源勘探、开发和供需之本。

4.1 煤层气作为未来主体能源,潜力巨大

全球(特别是中国)的煤炭储存丰富,为煤层气和煤能型转换打下了坚实的基础。就全球而言,煤层气之所以能担当起未来主体能源是在于煤炭储量巨大。据BP(2019年)统计,2018年世界煤炭储量为10 550亿t,且主要集中在少数几个国家:美国(24%)、俄罗斯(15%)、澳大利亚(14%)、中国(13%),其中部分的储量为无烟煤和烟煤(70%)。目前全球的R/P(储集比)表明,2018年的煤炭储量在当前产量下约可采132年,其中北美为342年,俄罗斯为329年,比例最高。因此,在上述几个煤储大国中,其煤层气可用期较石油天然气要长得多,潜力巨大。何况当今第二深度空间(800~3 000 m)的广泛潜在煤层尚有待勘探与开发。

4.2 煤炭、煤层气与其转型在中国能源配置的主力地位不会改变

70年来,特别是改革开放40多年来中国在快速工业化和经济在腾飞。伴随着中国后工业化时代的到来,能源供给侧结构性改革已为必然。在全国对各类能源广为推行之余,驱动煤炭业的自身革命、创新,产能绿色、洁净、高效、转型升华已成为煤炭作为中国能源可持续发展的必然轨迹。为此,煤炭工业必须转变发展观念和产能模式,从根本上扭转中国煤炭工业“高危、重污染、粗放、无序”的以往行业形象,实现从“量的殊荣”向“质的崛起”“挺进”。

(1)中国煤业必须“革命”方可崛起。目前中国很多煤矿区面临着浅层资源的枯竭、环境严重污染和生态恶化的困境。为了煤炭能源走向绿色、清洁与高效利用,加强煤炭燃烧过程中的最大限度地降低污染,CO2、SO2和粉尘的分流、提取,煤炭的加工液化、气化和能源转型,及煤化工等在中国快速工业化与经济腾飞的征程上需要大量的煤炭作为母体,以不断满足煤炭工业的可持续发展与创新。这就必须净化煤炭高效利用,和向第二深度空间“挺进”(800~3 000 m),并强化地下、气化与能源转型,此乃中国煤炭工业发展、创新与“革命”的必由之路。

(2)创立新型煤炭资源高效利用新“链条”。2000年以来,在天然气产量、消耗量与对外依存度猛增背景下,改变或缓解这一发展趋势,即在中国富煤的前提下,创造煤业的未来,建立起“深层洁净煤炭+煤层气+煤炭能型转换”链条,以逼近绿色,清洁,多元能型和高效利用,以确保煤炭在中国能源配置中占据主角的地位,为中国安全,稳定,保障能源的长期供给,构筑起可靠的、且能保证长期能源供给的战略后备基地。实现2030年前达碳高峰,2060年实现碳中和的目标。