互联网使用与信贷排斥的缓解

——基于中国家庭追踪调查的数据

韦 倩 徐 榕

金融是经济的血液,而金融排斥会阻碍经济健康发展。金融排斥是指获得金融服务或产品的机会极为有限甚至无法获得的现象[1](P1),类似地,信贷排斥是指信贷需求很难甚至无法满足的现象。近年来,虽然中国金融管理部门致力于加强宏观信贷政策引导,激励金融机构把更多资源投向贫困地区以及一些弱势群体,但是,信贷排斥现象依然普遍存在[2](P37-50)[3](P15)[4](P141-143)[5](P68)。中国家庭追踪调查2018年数据显示,如果以“借款被拒经历”作为信贷排斥的判断依据,那么,有过信贷排斥的居民占比高达1/3①计算过程中删除了不适用样本和拒绝回答样本。。其实,不仅是中国,信贷排斥在其他国家也屡见不鲜。研究表明,贫困[6](P16)[7](P570)、宗教[8](P144)、性别歧视[9](P307)以及种族歧视[10](P110)等都是引起信贷排斥的重要因素。不仅如此,信贷排斥反过来还会导致过度负债[11](P457-466),扩大贫富差距[12](P107-143),甚至加剧社会排斥[13](P1-24)。因此,缓解信贷排斥,提升金融包容性势在必行。

一、研究综述

在经济学研究中,信贷排斥问题受到了学者们的广泛关注。王修华等人[4](P143)基于微观调研数据研究发现,中国农户的金融排斥现象呈现空间特征,中西部地区农户的金融排斥程度甚于东部地区;González等学者[14](P163-176)也发现,较贫困的地区构成了独特的金融生态系统,处于这一系统的消费者并非缺乏正规金融机构的服务,而是由于服务质量低下、服务成本高昂,信贷需求难以满足。基于这一事实,许多学者在缓解家庭信贷约束方面做出了很多努力。从家庭内部来说,首先,收入低、投资机会少是影响中国农户信贷需求的主要原因[15](P204),因此,提高居民收入和人力资本水平能够直接有效地缓解信贷约束[7](P553)[16](P56)。其次,由于缺乏金融知识,居民往往怯于通过正规金融机构来满足信贷需求,并且金融机构与家庭用户之间存在着信息不对称,消除这些信息不对称所带来的收益不足以弥补其成本,这也是造成农户信贷排斥的主要原因。因此,增加金融知识、家庭资产、社会互动也能够在一定程度上降低面临信贷排斥的可能[3](P21-27)[17](P80)。最后,对于失业家庭和低收入家庭来说,相比于银行信贷,从朋友或亲戚那里获得非正式借贷或许是更容易的选择[6](P23)。从家庭外部环境来说,改善获得金融服务和产品的渠道可以显著提高信贷可得性[18](P1347-1376)[19](P29)[20](P188),有针对性的金融政策也是缓解金融抑制的有效途径[21](P148-159)。

互联网的出现能够显著改善居民获取信息的准确性,提升市场信息效率水平[22](P29)[23](P174-188),提高金融市场参与度[24](P84)[25](P1),为信贷排斥的解决提供了突破口。信息技术与金融市场的深度融合催生了金融科技,新兴的互联网金融能够减少信息不对称性,提高信息透明度,进而提高信贷可及性,被认为是缓解中国信贷排斥的重要工具[26](P7)。从更宏观的角度来说,互联网的使用显著提升了国家普惠金融水平[27](P172-173),有利于缓解居民信贷约束,促进包容性金融的发展[28](P1-19)。但是,以往研究更加侧重于从个人特征[6](P16-24)[7](P553-574)[8](P144-158)[9](P307-320)[10](P110-124)[16](P46-57)、金融产品的创新与改进[18](P1347-1376)[19](P29-35)[20](P188-206)[26](P1-8)[29](P2-16)等角度出发解决信贷排斥问题,而很少涉足互联网与信贷排斥的交叉领域。

一些学者探讨过互联网对金融产品参与性的影响,比如,Adonsou 和Basnet[30](P481-497)发现互联网访问与信用卡欠款之间呈正相关关系;Benlagha和Hemrit[25](P1-13)使用2007年至2017年OECD国家的数据发现,互联网的使用对非人寿保险活动产生了积极影响,但对人寿保险的需求没有显著影响;周广肃和梁琪[24](P84-101)利用中国家庭追踪调查2010 年和2014 年的数据发现,使用互联网能够显著增加家庭风险金融资产投资,但该影响主要存在于高收入、高教育以及非农户籍群体中;Asongu等学者[31](P1-27)利用2001-2011年39个非洲国家的162家银行的贷款数据研究发现,信息传播能够减轻市场对贷款价格和数量的不利影响,从而促进居民借贷。这些研究虽然从侧面印证了互联网具有缓解信贷约束的作用,但并未作出正面回答。本文不仅发现互联网能够显著降低居民信贷排斥的可能性,并且从人力资本效应、收入效应以及健康效应三条路径来阐述其中的影响机制。

本文的创新点在于,一方面,已有文献往往从金融排斥整体出发,构建金融排斥指数来衡量金融排斥程度[5](P71)[32](P36-45),而金融排斥是一个广义概念,比如,从金融服务类别来看,金融排斥可以分为储蓄排斥、信贷排斥和保险排斥[3](P18)[33](P1-100),本文聚焦信贷排斥这一视角,将金融排斥具体化,有利于“对症下药”缓解金融排斥。另一方面,以往文献在研究互联网的影响时,一般将“是否上网”作为“互联网使用”的衡量指标[34](P35)[35](P42-59)[36](P57-77),简单地将其设置为0-1 变量。然而,“数字鸿沟”并非简单的“是否使用互联网”的差别,Deursen和Dijk[37](P354)认为,即使互联网得到普及,使用类型和使用技能差异造成的“第二级数字鸿沟”仍在继续扩大,所以不能将“互联网使用”作为一个普遍现象进行讨论[38](P417-435)。基于此,本文将“互联网使用”具体到时间维度,采用“业余上网时间”这一连续变量来衡量“互联网使用强度”,更能体现“互联网使用”的差异性,增强互联网缓解信贷排斥的解释力度。

二、理论分析与研究假说

以往研究已表明,互联网充当了金融市场参与者之间良好的信息流动渠道[39](P69-83),降低了投资成本和进入壁垒[40](P221-225),减少了信息不对称之类的信贷约束[22](P29-45),促进了人类包容性发展[41](P1-13)。具体来说,互联网作为信息中枢和交流媒介,一方面,互联网上的信息林林总总,居民通过互联网直接搜寻所需要的信息,了解金融知识,提高金融素养,进而增加获取信贷的可能性[17](P92-93);另一方面,互联网在一定程度上可以消除中介机构,允许交易双方直接进行沟通交流,提高了金融市场上借贷双方之间的信息流动性,减少了逆向选择和道德风险,强化了问责机制[42](P191-198),进而缓解信贷排斥。因此,基于互联网能够降低信息搜寻成本,减少交流摩擦的特点,我们提出第一个假说:

H1a:互联网对缓解信贷排斥具有直接效应,即提高互联网使用强度能够显著降低居民面临信贷排斥的可能性。

一直以来,许多人认为,只要一国的互联网覆盖率达到饱和,数字鸿沟所带来的问题便会迎刃而解。然而,“第二级数字鸿沟”支持者的观点是,即使互联网得到普及,使用类型和使用技能的鸿沟仍在继续扩大[37](P354-375)。鉴于中国城乡二元结构与贫富差距长期存在的事实,本文认为,不同社会群体使用互联网的技能以及目的等各不相同,使得由互联网所产生的影响效果也截然不同。据此,本文对第一个假说进行补充:

H1b:互联网对不同社会群体信贷排斥的缓解效果不同,弱势群体利用互联网缓解信贷排斥的能力低于社会主导群体。

随着信息技术的高速发展,互联网为人们提供了越来越多的增资(capital-enhancing)机会[43](P259-272),同时,人力资本作为一种“活资本”,在数字经济的背景下,使用互联网对人力资本的提升卓有成效。一方面,熟练掌握互联网本身就是一种专业技能,是人力资本的重要组成部分;另一方面,互联网是一个方便快捷的学习渠道,居民通过互联网来学习专业技能,增加金融知识,是提升人力资本水平的有效途径。人力资本水平高的用户能够以更加明智的方式使用互联网进行“增资活动”[44](P92-113),进而增加其在信贷市场上的优势,Zins和Weill[16](P46)、Shihadeh[7](P553)的研究也表明,受过高等教育的居民金融包容性更强。基于此,本文提出第二个假说:

H2:互联网能够通过人力资本效应来缓解居民信贷排斥。

已有研究表明,互联网能够显著增加居民收入[34](P36)[45](P227-250),而收入水平是居民获取信贷的重要影响因素[46](P1-30)[47](P1-17)。因此,本文认为,互联网可以通过收入效应来增加居民在信贷市场上的优势,进而缓解其信贷约束。具体来说,互联网主要通过三个途径来提高居民收入:第一,提高人力资本。假说H2表明,互联网能够显著提高居民人力资本水平,这与收入高低有直接关系。第二,提高农业生产率。已有研究表明农村居民面临较为严重的金融排斥[4](P139-143)[48](P115-126),而信息化发展促进了农业技术效率的提升[49](P456-464)[50](P83-99)[51](P22-40),进而对提高农户收入具有积极影响。第三,增加就业机会。通过使用互联网,不仅可以激励农户创业[52](P112-126),提高创业绩效[53](P62-80),还可以通过增加在线求职机会来缓解就业压力[54](P1-19)。基于上述三种途径,本文提出第三个重要假说:

H3:互联网能够通过收入效应来降低居民面对信贷排斥的可能。

现阶段,人们对健康的渴望越来越强烈,互联网作为居民获取健康信息的有力工具[55](P580-595),对提升居民健康状况有显著的正向作用。Wagner等人[56](P415-420)的研究也表明,与非互联网用户相比,互联网用户掌握的健康知识更多,自我保健能力更强。而Wu 等学者[57](P33-46)利用中国家庭收入调查(CHIP)数据研究发现,居民的健康状况对借贷行为具有显著影响。在实际生活中,身体状况较差的居民在借贷过程中会处于劣势,其还贷能力易受到质疑,因而健康状况是影响借贷成功与否的重要变量。总体而言,随着“养生”成为当代一大时尚潮流,居民对健康愈加重视,互联网为居民提供了健康信息的搜索渠道,在一定程度上有利于居民保持身体健康,更进一步地为居民在借贷市场上增加优势,提高获取信贷的可能。基于此,本文提出第四个重要假说:

H4:互联网能够通过健康效应缓解居民信贷约束。

三、实证研究设计

为了能够更加准确地寻找互联网对信贷排斥的影响机制,本文构造了Porbit基准模型,并在此基础上建立中介效应模型,考察不同的中介变量对信贷排斥的作用效果。

(一)基准模型的构建

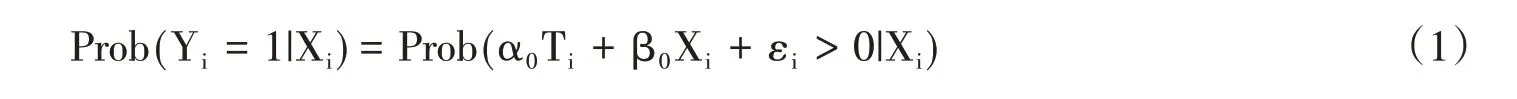

本文分析的信贷排斥是0-1 变量,因此,主要采用Probit 模型来分析互联网使用强度对信贷排斥的影响,模型设定如下:

式中,Yi是虚拟变量,其值为1表示受到信贷排斥,为0表示未受到信贷排斥;Ti是本文的核心解释变量——互联网使用强度,用“业余上网时间”表示;Xi是控制变量,主要包括个体、家庭及省级特征变量;εi是误差项,εi~N(0,σ2)。

(二)中介效应模型的构建

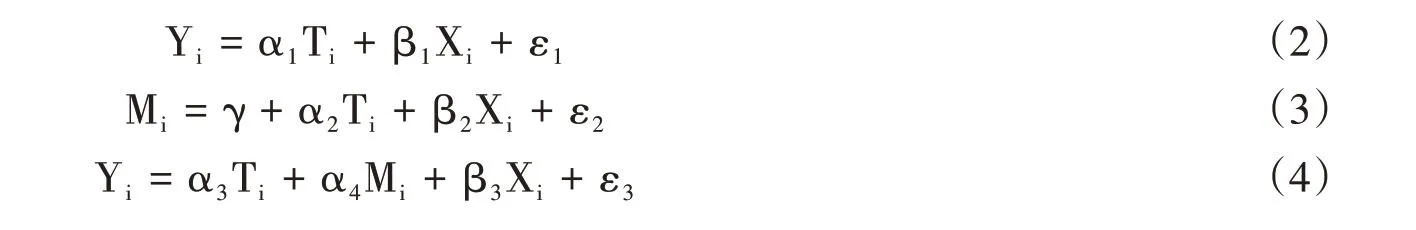

为了识别互联网使用强度如何影响信贷排斥,本文借鉴Baron 和Kenny[58](P1173-1182)的方法,构建如下中介效应模型:

其中,Mi表示中介变量,包括居民的人力资本水平、收入水平和健康状况,γ表示常数项,ε1、ε2、ε3为随机误差项,其余变量含义与(1)式相同。(2)式表示互联网使用强度对信贷排斥的总效应,(3)式表示互联网使用强度对中介变量的影响效应,(4)式中的α3表示在控制了中介变量的影响后,互联网使用强度对信贷排斥的直接效应。结合(3)、(4)两个式子可以进一步得到中介效应α2*α4,即互联网使用强度通过中介变量对信贷排斥所产生的影响效应。

中介效应模型的具体检验步骤为:①检验(2)式中α1是否显著,若显著,则进行第二步。②依次检验(3)式和(4)式中α2、α4的显著性,若都显著,则中介效应成立;如果至少有一个不显著,则需要用Boot‐strap方法检验α2*α4是否显著,只有拒绝原假设(H0:α2*α4= 0),才能表明存在中介效应。③检验(4)式中α3是否显著,若显著,表明模型存在直接效应;若不显著,则表明模型不存在直接效应。④比较α3与α2*α4的符号,若同号,则为中介效应;若异号,则为遮掩效应。

(三)数据来源

本文所用数据主要来自中国家庭追踪调查(CFPS)2014 年、2016 年及2018 年的全国追踪调查,其中,个人特征变量的相关数据来自CFPS中的成年人口调查数据库,家庭特征变量的相关数据来自CFPS中的家庭调查数据库,数据库中的异常值和缺失值作删除处理。另外,控制变量中的省级特征变量数据来自对应年份的《中国统计年鉴》。

需要说明的是,本文意在考察互联网使用情况对信贷排斥的影响,为了防止不使用互联网的样本对模型造成扰动,只选取业余上网时间大于零的样本。同时,为了避免样本重复问题,以2014年调查为基础,只保留了2016年和2018年的新增样本,剔除了追踪数据,最终得到13749个有效样本。另外,考虑到通货膨胀的影响,对金额相关数据①金额相关数据包括收入水平、家庭纯收入、存款、金融产品、借出款、负债、经济发展水平。以2010年为基期进行指数平减,并对其取对数值,以减少价格因素的扰动。

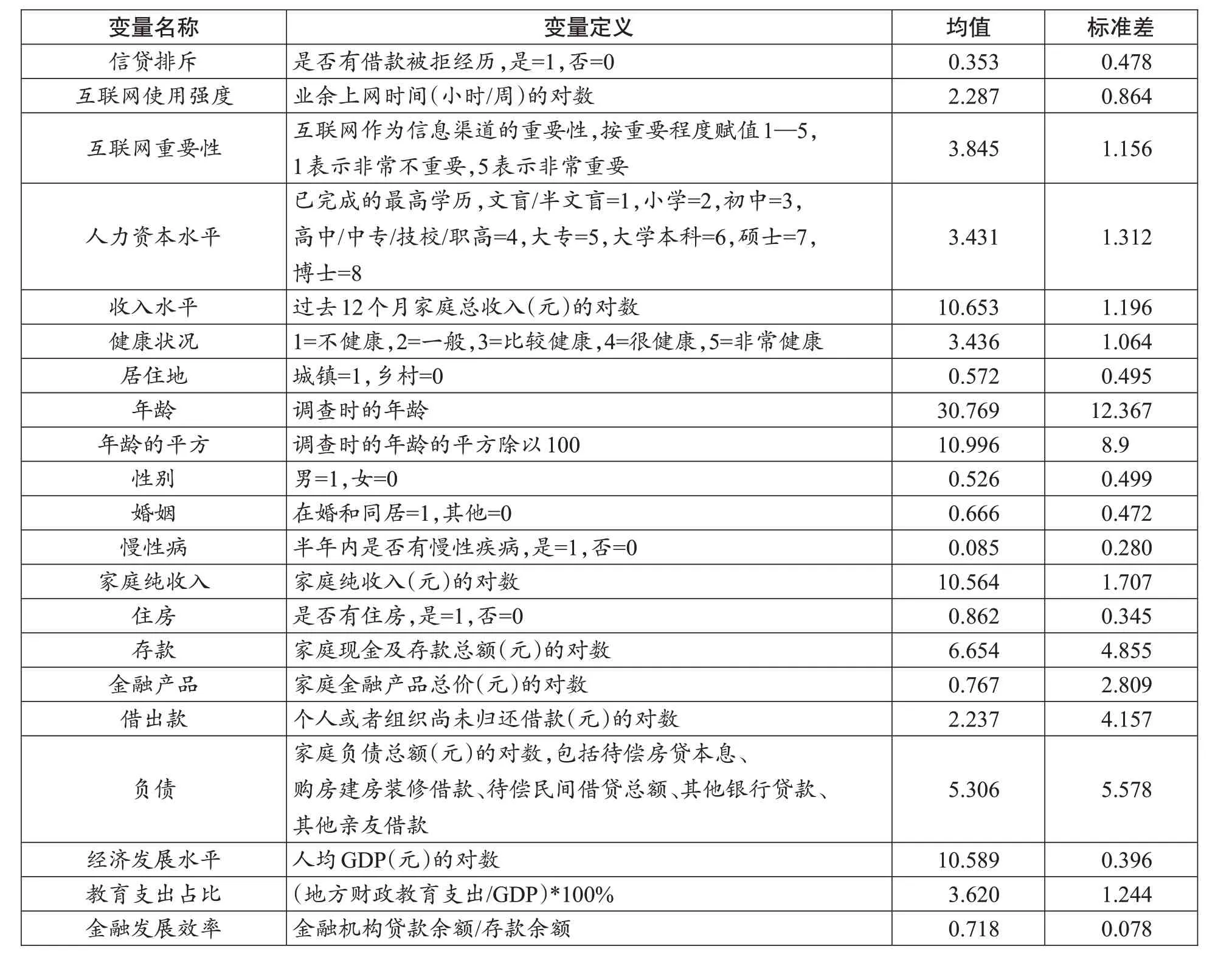

(四)变量选取与描述性统计

被解释变量:信贷排斥。以“是否有借款被拒经历”来衡量信贷排斥,若存在借款被拒经历,则认为该居民受到信贷排斥。

核心解释变量:互联网使用强度。互联网的普及使居民随时随地上网成为可能,但不同群体使用互联网的强度不同,从而使得互联网对个体的影响程度不同。参考周广肃和梁琪[24](P88),选用“业余上网时间”来衡量互联网使用强度,并在实证分析中对其取对数。另外,考虑到模型可能存在内生性,还选取样本所在区(县)(除自己以外)的当年业余上网时间的对数均值及“互联网作为信息渠道的重要性”作为核心解释变量的备选工具变量。

中介变量:人力资本水平、收入水平和健康状况。根据上文的理论分析,互联网使用强度可能会通过影响居民人力资本水平、收入水平和健康状况对信贷排斥产生影响,因此,本文选取已完成的最高学历、过去12个月家庭总收入的对数①本文选取家庭总收入作为收入水平的衡量指标的原因在于,信贷排斥的发生往往与家庭经济状况息息相关,家庭总收入是借贷成功与否的重要影响因素。以及自评健康状况作为中介变量,以考察互联网使用强度的中间传导机制。

控制变量:个体层面的控制变量主要包括居住地、年龄、年龄的平方、性别、婚姻以及是否有慢性病;家庭层面的控制变量包括家庭纯收入、是否有住房、存款数额、持有的金融产品总价、借出款以及负债数额;省级层面的控制变量包括经济发展水平、教育支出占比以及金融发展效率。具体变量的描述性统计如表1所示。

表1 变量定义及描述性统计

四、实证结果分析

为选出相对合理的实证分析模型并考察回归结果的稳健性,本文首先对Probit基准模型进行回归,之后加入个人、家庭以及省级特征变量以控制其他因素对信贷排斥的影响;其次,本文从测量误差、遗漏变量及因果关系三个角度出发来解决模型内生性问题;最后,从样本本身以及计量方法入手进行稳健性检验,保证估计结果的稳健性。

(一)基准模型回归分析

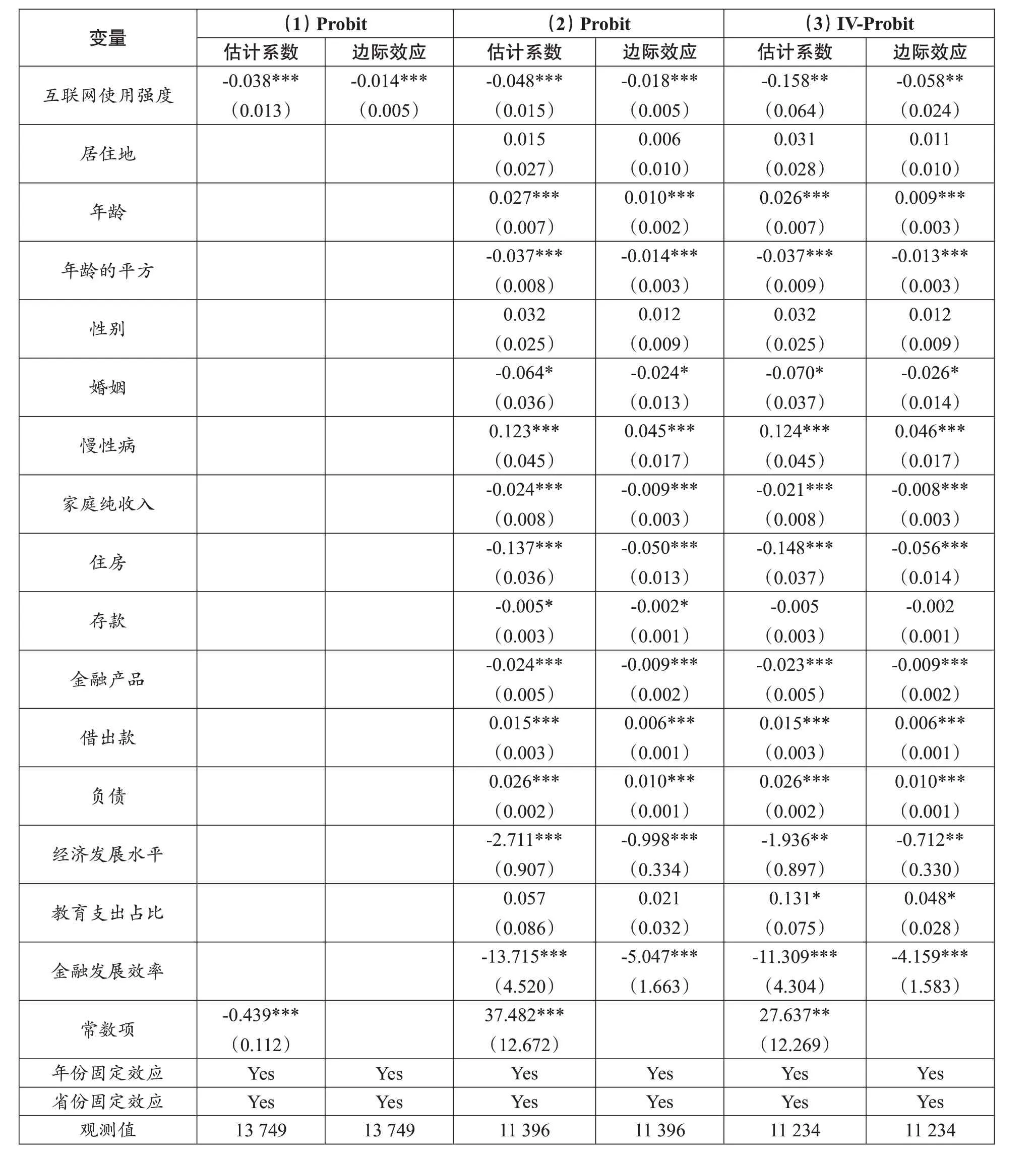

本文首先探讨互联网使用强度对于信贷排斥的影响,表2汇报了相应的估计结果。模型(1)是未加入任何控制变量的Probit模型回归结果,模型(2)则在模型(1)的基础上加入个人、家庭以及省级特征变量。通过模型(1)和模型(2)的结果对比可以看出,无论是否加入控制变量,提高互联网使用强度均能显著缓解居民信贷排斥,以模型(2)的边际效应估计结果为例,互联网使用强度每提高1%,居民受到信贷排斥的概率下降0.018个百分点,且通过了1%的显著性检验。总体来说,提高互联网使用强度能够显著缓解信贷排斥,假说H1a得到初步验证。

表2 互联网使用强度对信贷排斥影响的估计结果

通过观察控制变量可以发现:从个人层面来说,在年龄拐点之前,随着年龄的增加,面临信贷排斥的概率增加,但越过拐点之后,年龄增大则会增加获取信贷的可能,这可能是因为到了一定的年龄之后,物质资本和社会资本均得到一定程度的积累,因而其信贷需求更易满足;已婚居民比未婚居民更容易获得信贷;而患有慢性病的居民在更大概率上面临着信贷排斥。从家庭层面来说,对于家庭纯收入高、拥有住房、存款和金融产品较多的居民来说,面临信贷排斥的概率较低;而存在较大数量借出款以及较高负债的居民存在信贷排斥的概率较大。最后,从省级层面来说,提高经济发展水平和金融发展效率在一定程度上能够缓解居民信贷排斥。

(二)内生性问题讨论

考虑到互联网使用强度这一变量可能存在内生性,本文试图从测量误差、遗漏变量及因果关系三个角度出发来解决模型内生性问题。具体来说,首先,对于测量误差造成的内生性而言,本文从数据权威性入手,选取的所有数据均来自中国家庭追踪调查(CFPS)及《中国统计年鉴》,保证数据的准确性;同时,各变量均是在前人权威研究结果的基础上进行参考和创新,增加了模型的可信性和适用性。其次,对于遗漏变量而言,本文分别从个人、家庭及省级特征角度考虑,将影响信贷排斥的多种因素加入控制变量中,以缓解因遗漏变量造成的内生性。最后,对于因果关系问题造成的内生性,考虑到有些家庭可能由于信贷需求从而引致了互联网使用需求,造成反向因果问题,因此本文试图采用IV-Probit模型来解决这一问题。

工具变量的选取要求工具变量与核心解释变量高度相关且与误差项不相关,即寻找与互联网使用强度相关但与信贷排斥不相关的变量。本文选取样本所在区(县)(除自己以外)的当年业余上网时间的对数均值以及互联网作为信息渠道的重要性这两个变量作为备选工具变量。原因在于,一方面,一个地区的业余上网时间均值较高通常意味着这个地区的互联网相关基础设施比较完善,从而与该地区的居民互联网使用强度呈正相关;在信息高度发达的新时代,居民获取信息的渠道多种多样,而互联网作为信息渠道的重要程度越高,表明使用互联网的强度越强,这意味着互联网重要性与互联网使用强度紧密相关。另一方面,业余上网时间的县均值与互联网作为信息渠道的重要性很难与信贷排斥直接挂钩,即这两个工具变量与误差项不相关。

上述分析仅仅阐述了工具变量的理论合理性,接下来本文将通过一系列检验,从实证角度检验选取的工具变量是否合理。首先,需要先对互联网使用强度这一核心解释变量进行内生性检验,结果显示,Wald test of exogeneity对应的p值为0.080,在10%的显著水平上拒绝原假设,表明模型存在内生性。其次,本文使用Weakiv的方法检验工具变量与内生变量的相关性,结果显示,AR统计量为6.63,对应的p值为0.036,Wald统计量为6.10,对应的p值为0.014,表明不存在弱工具变量问题。最后进行过度识别检验,结果显示p值为0.480,表示接受原假设,即认为工具变量是外生的,与扰动项不相关。

在进行了上述分析之后,本文将IV-Probit的估计结果列入表2的模型(3)中,对比模型(2)、(3)发现,在考虑了内生性问题之后,互联网使用强度对信贷排斥的边际效应为-0.058,即互联网使用强度每提高1%,居民受到信贷排斥的概率下降0.058个百分点,这一结果通过了5%的显著性检验,且高于Probit模型的边际效应,说明排除了内生性后结果依然稳健,Probit模型低估了互联网使用强度对信贷排斥的影响,假说H1a进一步得到验证。

(三)稳健性检验

本文采用以下两种方法进行稳健性检验:

从样本本身入手,对所有连续变量进行上下1%的截尾处理以减少异常值的扰动。估计结果如表3的模型(1)所示,通过IV-Probit模型估计互联网使用强度对信贷排斥的影响,发现互联网使用强度每提高1%,居民受到信贷排斥的概率下降0.059个百分点,且通过了5%的显著性检验。

从计量方法入手,通过使用CMP方法以及调整标准误的方式进行稳健性检验。条件混合过程估计方法(Conditional Mixed Process,CMP)是由Roodman[59](P159-206)提出的,它拟合了一系列多重方程、多级和条件递归混合过程的估计量,在经济学类的实证文章中广泛应用[36](P68)[60](P62-74)[61](P239-250)。CMP方法的估计结果如表3的模型(2)所示,互联网使用强度对信贷排斥的边际效应为-0.041,通过了1%的显著性检验,表明互联网使用强度每提高1%,将使居民面对信贷排斥的可能性下降0.041个百分点。

表3 稳健性检验估计结果

可见,不论是从样本本身出发还是从计量方法入手,提高互联网使用强度均能显著缓解居民信贷约束,说明基准模型估计结果具有较好的稳健性。

五、影响机制分析

在前文分析的基础上,本文依据城乡、收入水平以及受教育水平分别进行分组回归,以探讨不同群体使用互联网对信贷排斥的影响效果。同时,为了寻找互联网使用强度的中间作用机制,本文从人力资本效应、收入效应和健康效应三个方面进行中介效应分析。

(一)异质性影响分析

尽管提升互联网使用强度对缓解信贷排斥具有积极作用,但对于不同群体可能会产生不同的影响效果。本文根据城乡、收入水平以及受教育水平分别进行分组,考察不同群体使用互联网的影响效果。

表4中各模型的因变量均为信贷排斥,同时,为了减少内生性的影响,各子样本均在IV-Probit模型基础上进行估计。模型(1)、(2)分别为农村居民和城镇居民的估计结果,显然在其他条件不变的情况下,城镇居民每提高1%的互联网使用强度,会使得面对信贷排斥的概率减少0.053个百分点,且通过了10%的显著性检验;而在农村居民群体中,该效应并不显著。本文认为,尽管农村互联网基础设施已经基本建成,但城乡数字使用环境存在显著差异,不利于农村居民充分使用互联网,从而使得农村居民利用互联网缓解信贷约束的能力低于城镇居民。

表4 互联网使用强度对不同群体信贷排斥影响的估计结果

模型(3)、(4)将居民按照样本中位数划分为低、高收入群体,估计结果显示,高收入群体提高互联网使用强度能够显著降低信贷排斥的可能,即互联网使用强度每提高1%,高收入群体受到信贷排斥的可能性下降0.091个百分点,而在低收入群体中未见此效应。说明在上网时间相同的情况下,低、高收入群体在接触信息、使用信息和利用信息获利等方面存在差异,从而使得对信贷排斥的影响效果不同。

根据中国居民受教育水平现状,平均受教育程度为初中,因此本文以“初中”为分界点,将样本分为“小学及以下”“初中及以上”两个子样本进行估计,结果如模型(5)、(6)所示。显然,提高互联网使用强度并不能为小学及以下的居民在借贷市场上带来优势,但却可以显著缓解初中及以上居民的信贷排斥问题,说明受教育差异是“数字鸿沟”显著存在的原因之一,受教育水平低的人无法享受互联网红利,而受过更多教育的人会使用互联网进行更多的“增强资本”活动[62](P602-621)[63](P963-980),缓解信贷约束。以上分析验证了假说H1b成立。

(二)中介效应分析

根据前文的分析,在借贷过程中不仅要考虑对方的受教育水平、收入水平等,还需要考虑健康情况,这些都是影响居民还贷能力的重要指标。因此,本文将从人力资本效应、收入效应和健康效应三个方面进行中介效应分析,估计结果如表5所示。

表5 互联网使用强度的中介效应估计结果

模型(1)中互联网使用强度的系数对应式(3)的α2,模型(2)中互联网使用强度和人力资本水平的系数则分别对应式(4)的α3、α4。由上文中介效应的分析步骤可知,互联网使用强度影响信贷排斥的直接效应是-0.048,人力资本水平对应的中介效应是-0.015①具体计算公式为:1.368*(-0.011)≈-0.015。下文收入效应、健康效应的计算与此类似,不再赘述。,占总效应的25.86%②具体计算公式为:-0.015/(-0.058)≈25.86%。下文收入效应、健康效应的占比计算与此类似,不再赘述。。其经济含义为,互联网使用强度每提升1%,会使得居民面对信贷排斥的概率直接减少0.048 个百分点,通过人力资本效应减少0.015个百分点,假说H2得到验证。

与人力资本效应相类似,可以计算出收入水平对应的中介效应为-0.006,健康状况对应的中介效应为-0.005,即互联网使用强度每提高1%,收入效应会使得居民面对信贷排斥的概率减少0.006个百分点,而健康效应会使居民面对信贷排斥的概率减少0.005个百分点,二者分别占总效应的10.34%和8.62%,上述结果均通过了5%的显著性检验。虽然收入效应和健康效应相对于人力资本效应较小,但不能否认互联网能通过影响居民收入和健康来影响信贷获取,假说H3、H4均得到验证。

对比表5中模型(1)-(6)可以发现,人力资本效应比收入效应和健康效应高的原因在于,提高互联网使用强度所带来的人力资本提升效应更大,即互联网使用强度每提高1%,会使得人力资本的绝对值提高0.01368个单位,是模型(3)中收入水平估计系数的4.7倍,模型(5)中健康状况估计系数的7.2倍。由此可见,合理使用互联网对居民人力资本的提高成效卓著,这也为数字时代下的弱势群体缓解信贷约束提供了突破口。

六、结论与政策建议

本文研究了互联网使用强度对居民信贷排斥的影响,探讨了不同群体的影响效果,并试图寻找其中的作用机制。利用中国家庭追踪调查(CFPS)2014年、2016年及2018年的数据分析发现,在控制了一系列变量及内生性影响后,互联网使用强度每提高1%,能够使居民面对信贷排斥的可能性下降0.058个百分点,这一结果通过了稳健性检验,且在城镇、高收入以及受教育程度较高的居民中更加显著。这是因为这三类群体往往生活在数字化程度较高的环境中,享有充分使用互联网的机会,并且这些社会主导群体在接触信息、使用信息和利用信息获利等方面优于弱势群体,从而使得他们能够利用互联网进行更多的“增强资本”活动,享受更多的互联网红利,进而增加其在信贷市场上的优势,降低面临信贷排斥的可能。本文进行中介效应分析发现,居民受教育程度、收入水平和健康状况是重要的中介变量,互联网能够通过人力资本效应、收入效应和健康效应增加居民在信贷市场上的谈判资本,三个效应在总效应中的占比分别为25.86%、10.34%和8.62%,且通过了5%的显著性检验。

针对上述结论,本文从以下几个方面提出相关政策建议:

第一,提升全民数字技能,关注弱势群体信息化服务。现阶段中国“数字接入鸿沟”已基本弥合[64](P93-115),但是“数字使用鸿沟”仍是横在弱势群体面前的一道屏障,是解决中国发展不平衡问题必须跨越的障碍。本文认为,实现信息服务全覆盖的关键在于“短板”,即完善弱势群体的信息化服务,提升弱势群体数字使用技能,提高其互联网使用广度与深度,防止弱势群体被边缘化。

第二,增加乡村教育投入,缓解城乡教育资源分配不均。除了提高弱势群体的数字使用技能外,重视乡村教育也是缓解城乡数字鸿沟的重要途径,不论是在享受互联网红利方面,还是信贷市场谈判方面,受教育水平都是重中之重。因此,要增加乡村教育投入,推动优质教育资源向农村扩散,实现城乡教育资源动态平衡。

第三,完善普惠金融体系,缓解弱势群体信贷约束。找准金融服务的“弱点”与“痛点”,对症下药来发展普惠金融才能使真正需要信贷的群体获得金融服务,才能提高金融可及性,使普惠金融体系更加完善,为“人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾”的解决贡献一分力量。

第四,推动互联网金融发展,提供更多信贷可能。互联网的高速发展与金融排斥的普遍存在催生了互联网金融,用信贷机制创新来解决供需矛盾是缓解居民信贷约束的新路径,要充分利用互联网在居民生活中的“高渗透性”来切实解决居民的信贷需求。