明代福建地区的科举竞争与地域专经*

丁修真

(安徽师范大学历史学院,安徽芜湖 241002)

正统元年(1436)春会试,翰林院侍讲学士,江西泰和人陈循出任考官,面对纷纷落榜的士子,不由发出“弃璧之叹”:

有司奏定以四方分为南北中三等取士,榜所取止于百人,南十之六,北十之三,中十之一。又分经之多寡,每经七取其一,《书》最多,《诗》次之,《易》《礼》《春秋》又递次之。左限右隔,是以各方之士同治一经,往往自相战取先后。虽有该博之学者,不得以此而胜彼,虽无超卓之才者,亦可以此乙而胜甲。定制所在,纵智者亦无如之何,此余所为不能无弃璧之叹也。[1]143从陈循的言论中,可以看到影响明代科举取士的两个重要设计,一是分卷录取,二是分经录取。本文讨论聚焦于后者。现有研究已证明,明代从乡试至会试中,士子录取,按照五经各自比例进行。[2][3]因此“各方之士同治一经”者,需“自相战,取先后”。治《易》者不会与治《书》者“同场竞技”,即使前者学识远胜于后者,也会因本经名额“定制所在”而落榜,是故,陈循才会有“弃璧之叹”。这也意味着,在考察明代科举取士的录取结果时,除地域因素外,需注意因“同治一经”而引发的竞争关系。

由分经取士所引发的竞争关系及其表现,学界目前的讨论尚不多见。事实上,尤其是在乡试层面,因地方士子面临的竞争激烈程度要远高于会试,①据学者研究,明代会试的平均录取率在8%左右,乡试则要低至4%左右,而参加乡试的生员数目更是远远大于会试人数。见郭培贵:《明代科举各级考试的规模及其录取率》,《史学月刊》2006年第12期。所以在解额与五经录取比例固定的情况下,考察这样一种竞争关系如何呈现,又如何演变,无疑会成为深化科举人才地理认识的一个取径。

有鉴于上述思考,本文以明代福建地区乡试录汇编《闽省贤书》(以下简称《闽书》)为依据,②现存《闽省贤书》有三个版本。《中国古籍善本书目》著录有康熙刻六卷、续一卷(以下简称康熙本)和清孔氏岳雪楼六卷的抄本(以下简称清抄本),分别藏于北京图书馆(现中国国家图书馆)和上海图书馆,此外尚有日本尊经阁文库藏崇祯刻本。三个版本在中式者信息的记载均存在差异,利用时需要注意。本文涉及各类图表的数据,主要依据国家图书馆藏康熙刻本。硕士生杜曼秋在整理过程中襄助颇多,特此说明与致谢。在统计明代福建90科乡试录取情况的基础上,以专经为视角,具体分析明代福建各府的中式人数、变化趋势以及消长关系,进而考察明代福建乡试中所呈现的竞争关系及其变化过程,以期深化相关问题的讨论。③从科举地理与科举家族两个维度来看,涉及福建地区研究的有:刘海峰《论“科举学”的广博性——以福建科举为例》(《东南学术》2001年第2期)概述了福建自唐至清的科举发展脉络,并简要统计分析了各府科举的发展状况。多洛肯《明代福建进士研究》(上海辞书出版社2004年版)作为专门研究福建进士的著作,考察了明代福建进士及其地理分布的情况。季平《明代福建进士的地域分布研究》(《教育与考试》2009年第6期)从府县两个侧面分析进士分布的不平衡性,同时从纵向的时间上分析了各府在不同年间的中举名额。戴显群《明代福建科举盛况与科名的地理分布特征》(《教育与考试》2013年第5期)在总结分析前人对进士人数的考证和统计的基础上,探究福建举人和进士的地理分布特征及影响其的主要因素。叶可汗《明代福建进士家族研究》(辽宁师范大学2012年硕士学位论文)以福建地区的进士家族为研究对象,归纳其地理分布特点及成因并分析进士家族形成的原因及影响。在第二小节中简要叙述了福建乡试与举人地理分布。郭培贵、蔡惠茹《论福建科举在明代的领先地位及其成因》(《福建师范大学学报·哲学社会科学版》2013年第6期)在概述明代福建科举出色的表现的基础上,不仅从经济发展、官方与民间教育、文化发展、科举氛围等方面分析地方科举发达的原因,并且探讨了福建进士家族绵延之长的原因。蔡惠茹《明代福建科举家族的时间分布及其成因》(《辽宁大学学报·哲学社会科学版》2016年第2期)和《明代福建科举家族的规模、代数构成及空间分布》(《中国文化研究》2016年夏之卷)分别从时间和空间上探究福建科举家族的分布情况。

一、明代福建乡试中各府的录取情况及其变化

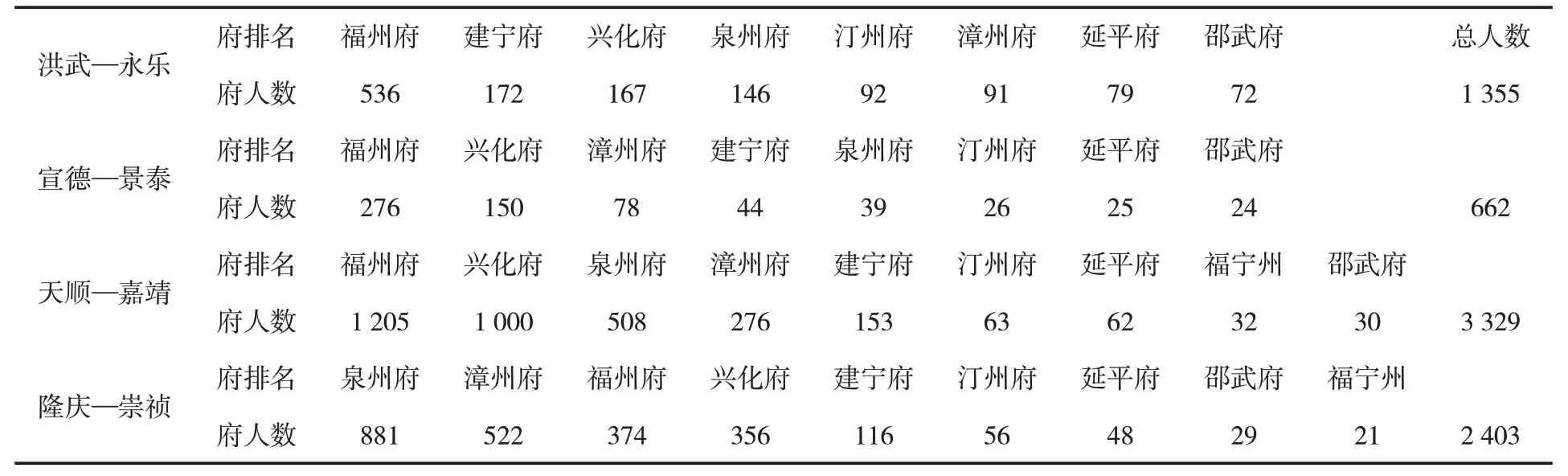

本文根据《闽书》收录的明代福建90科乡试名录,对各府的录取人数进行了初步的统计,同时结合各府人数变化的阶段特征,进而分成洪武—永乐、宣德—景泰、天顺—嘉靖、隆庆—崇祯四个时期,以便揭示其发展趋势。④考虑到行文整洁及阅读方便,本文暂不罗列90科乡试各府的所有数据,惟在说明具体问题时,列制相关表格;公元纪年只标注代表性年份,余则省略。

表1中的第一阶段,明代洪武至永乐年间,是乡试“不拘额数”的运行时期。福建省在这一阶段录取人数最低值为洪武四年(1371)的18人,最高为永乐十八年(1420)的145人,有记载的举人数共1 355人。具体至各府,福州府中式536人,接近总录取人数的之半,可谓一家独大;建宁府、兴化府、泉州府分列二、三、四位,因人数接近,均可归入第二梯队;汀州、漳州、延平、邵武四府分列末位,是为第三梯队。可以注意到,上述排名靠前的地区,除建宁府外,均为福建滨海之地。

表1 明代福建乡试各府科举人数排名

第二阶段,宣德元年(1426)至景泰四年(1453),为明代乡试解额制运行初期。福建乡试额数初定为45名,较此前大幅下降,受此影响,各府录取人数锐减,排名也随之变化。福州府仍然以276人傲视其余各府。此前排名第二的建宁府则以44的总人数下滑至第四。兴化府、漳州府升至第二与第三。从各科年的录取情况来看,在解额实施之初,建宁府尚能与兴化、漳州等地相抗衡。但在景泰元年、四年间再度不拘额数录取的情况下,其他各府均实现了人数的大幅增长,惟有建宁府不升反降,造成其总人数上的落后。

第三阶段,景泰七年以后,明代乡试解额基本固定,除万历四十三年(1615)至崇祯十五年(1642)人数略有微调外,福建地区的解额人数长期维持在90人左右。这一时期主要的变化趋势,是此前一家独大的福州府逐渐失去了领先优势,兴化、泉州、漳州等地轮番实现人数上的反超。这一过程又可分成天顺—嘉靖、隆庆—崇祯两个时期。

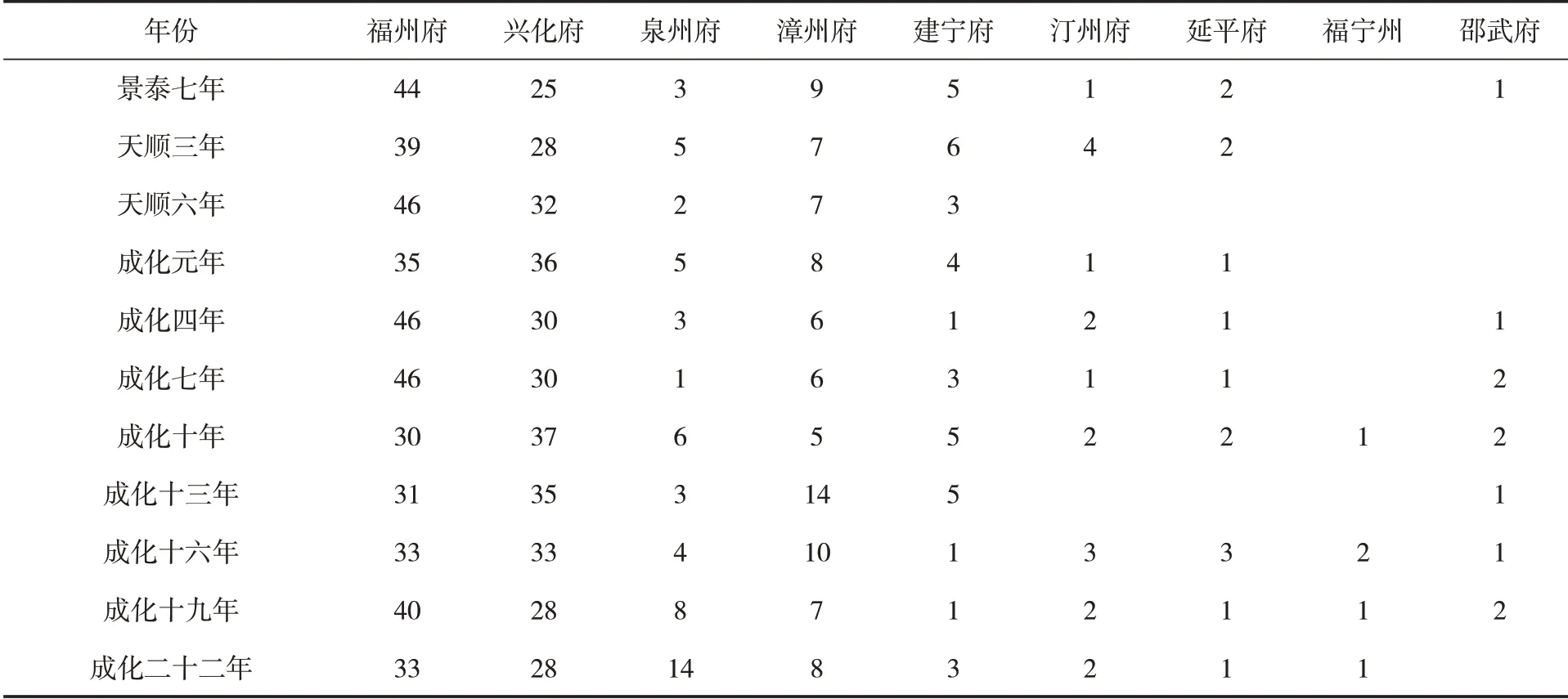

天顺至嘉靖时期的主要变化,是泉州府逐渐实现对兴化府和福州府的超越。从总人数看,这一时期,福州府1 205人仍列第一,兴化1 000人紧随其后。但若观察具体科年人数(表2),可见二府优势的逐步丧失。以泉州府崛起为说明,景泰七年至成化十六年(1480)的9科乡试中,录取人数尚不及排名第四的漳州府。成化七年一科,泉州只有1人中式,漳州府有6人。成化十三年,泉州府3人录取,漳州府有14人,且在个别科年甚至要低于第五位的建宁府。然而从成化十九年始,泉州府迅速实现了对漳州府的反超,不过与兴化府、福州府的差距仍然较大。

表2 景泰—成化时期福建各府乡试人数

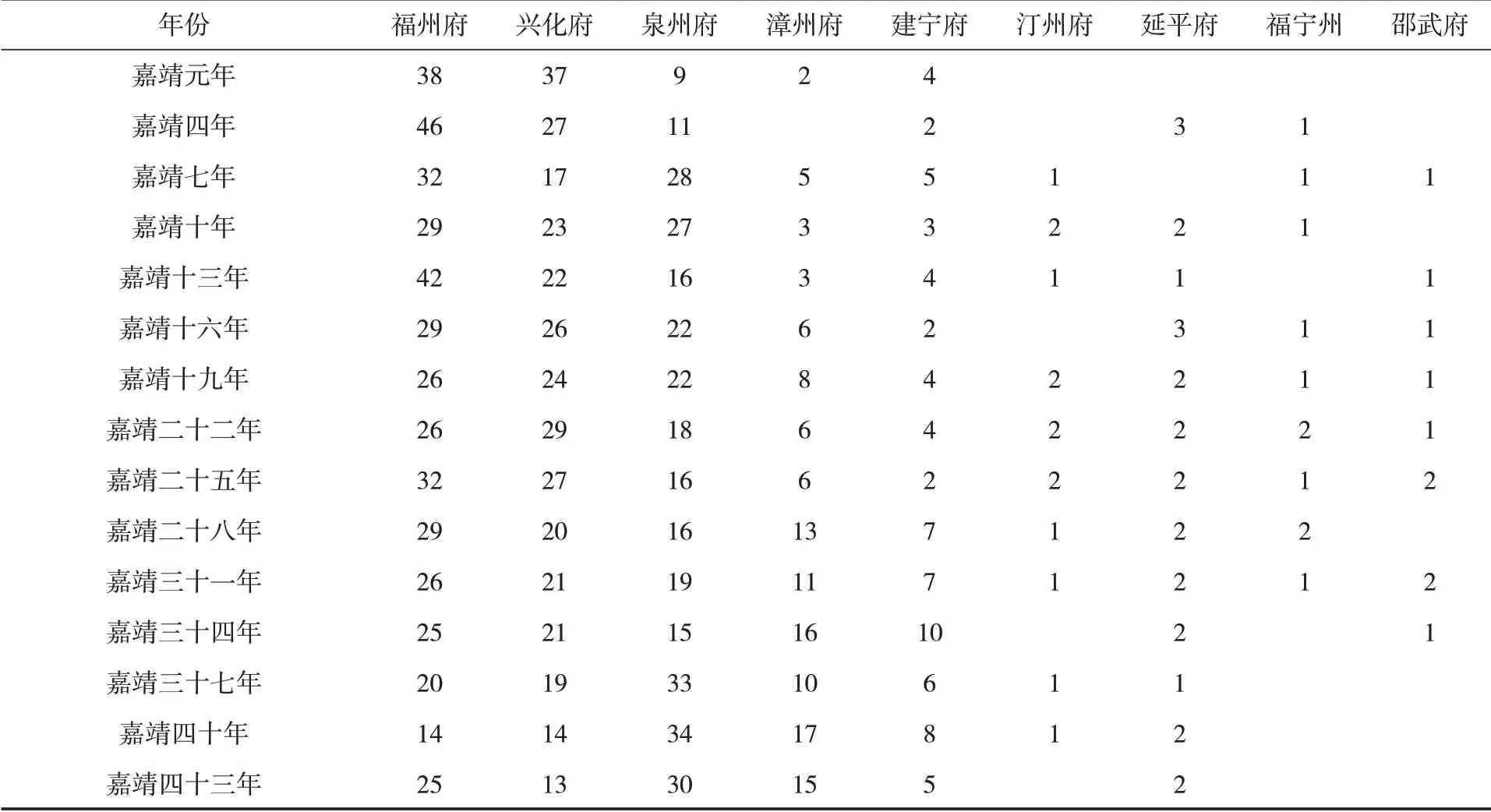

至嘉靖年间,泉州府在人数上已遥遥领先漳州府,并逐渐完成了对兴化、福州府的赶超。从具体科年看,嘉靖四年(1525)泉州府11人中式,至七年、十年两科乡试,大幅增长为28、27人,暂时超越兴化府。至嘉靖三十七年,泉州府中式33人,接连完成对福州、兴化两地的赶超。值得注意的是,在同一时期,漳州府的人数也在迅速增长。(表3)

表3 嘉靖时期福建各府乡试人数

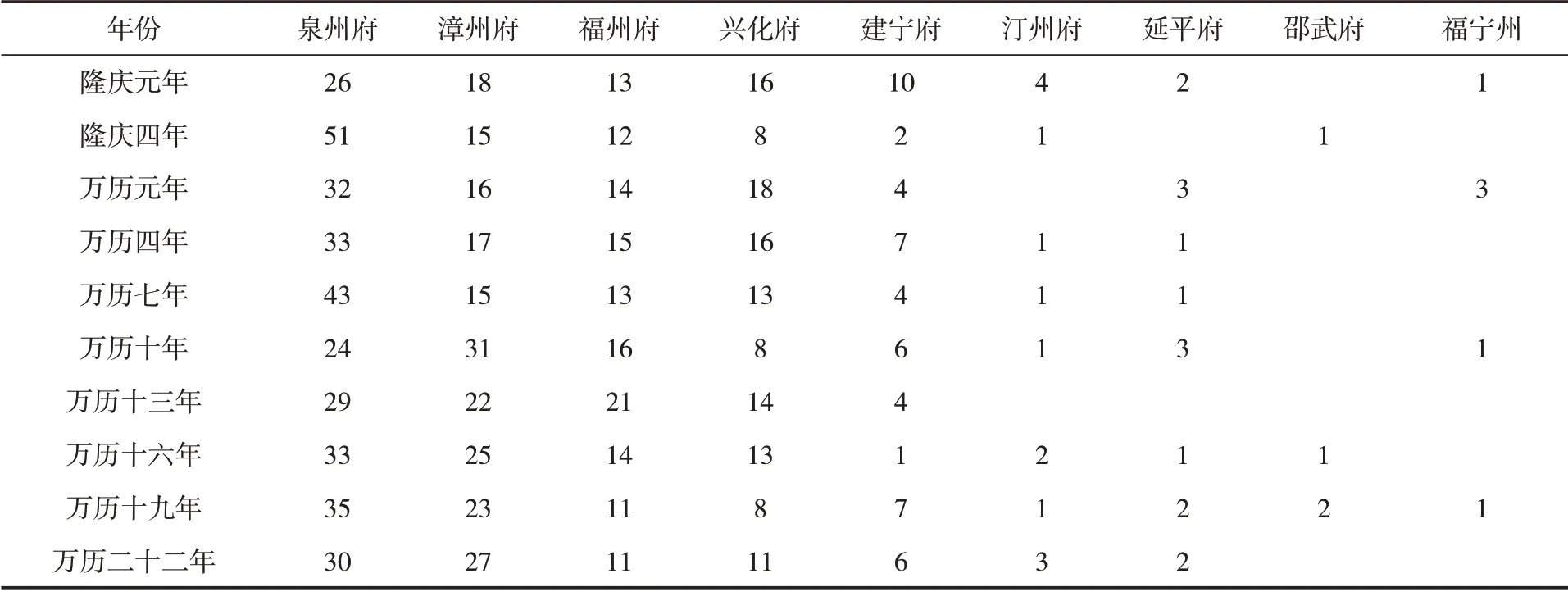

从隆庆至崇祯,泉州与漳州已经完全取代了福州、兴化二府的领先地位。隆庆四年,泉州府录取人数高达51人之多(表4),占福建乡试录取人数一半之多。甚至在一些科年中,福州与兴化二府录取人数之和不及漳州一府。万历十年,福州16人,兴化8人,漳州31人。万历十九年,漳州府23人,福州府11人,兴化府8人。从嘉靖末至隆庆初,十余年之间,福建地区科举地理格局发生了巨大的改变,此消彼长,兴衰倏忽。清人施鸿保认为“明时,兴化、泉州科甲最多,乡试每占通省之半”[4]10b,反映的正是此时期的情况。

表4 隆庆—万历时期福建各府乡试人数

综合上述变化,可以看到,明代福建地区的乡试竞争关系,随着明代解额制度的调整,主要呈现为明初福州府一家独大,至明代中期福州、兴化二府两强相争。嘉靖以后,泉州府、漳州府迅速崛起。建宁、汀州等四府除在明初乡试“不拘额数”阶段尚有可观外,其余时期内基本处于被“压制”的局面。那么,这样一种阶段性变化,与“士之同治一经”所产生的竞争关系又有怎样的联系?

二、明代福建乡试中各府的专经与竞争关系

根据《闽书》,辅之以及福建地区科举名录,本文共统计福建地区73科乡试中本经可考者6 540人,其中业《诗》者最多,为2 074人,占总人数的32%左右;其次为习《易》者,1 995人,占总人数的30%左右;习《书》经者1 438人,占总人数的22%;习《礼记》者与《春秋》者较少,分别为494与539人,分占总人数的8%。这些数字代表着明代福建省“同治一经”竞争中的胜出者。《诗》《易》《尚书》人数占多,而《春秋》《礼》绝少的习经分布,也为科举时代之共相,主要原因在于士子考试中的“趋易避难”。[5]

如上文所述,明代福建乡试的格局变化,主要体现于福州、兴化、泉州、漳州四府之间。故下文将以四府的习经人数为对象,考察各府专经的表现及其变化,进而分析因专经而产生的竞争关系。

1.《诗》经与漳州府的崛起

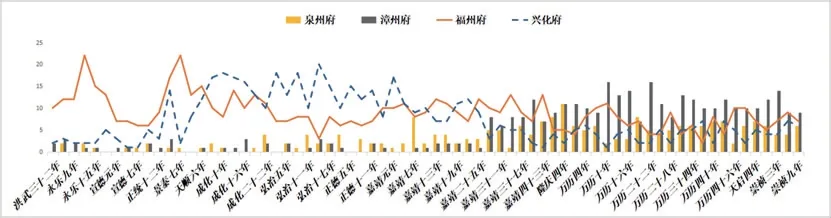

在统计的2 074位习《诗》举人中,福州府647人,占总数比重31%;兴化府541人,比重为26%;漳州府388人,占比19%;泉州府243人,占比12%。福州、兴化二府士子在《诗》经的竞争中有明显优势。从变化趋势看,福州、兴化府的优势主体现于嘉靖以前,至嘉靖后期,漳州府和泉州府《诗》经的竞争力有了长足的进步。具体表现为:成化以前,福州府在《诗》经人数上遥遥领先;成化以后,兴化府逐渐赶超,形成两强争锋的局面,一直维持至正德十四年(1519)前后。至嘉靖初,泉州府、漳州府的人数开始增加,兴化府开始减少,福州府则略有回升,四府在《诗》的竞争中陷入胶着状态。从万历年间开始,漳州府的优势愈发明显,福州府则对泉州、兴化保持着微弱的领先。(图1)

图1 明代福建四府《诗》经中式人数的变化

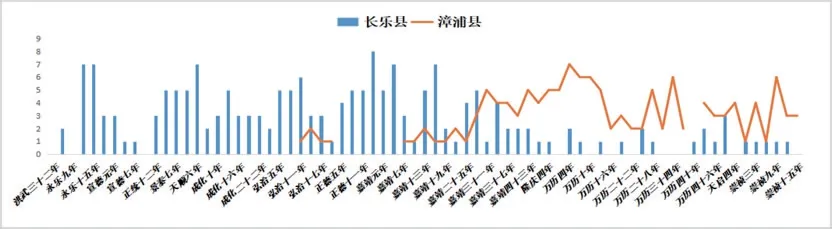

整个明代,漳州府通过乡试产生的举人数在1 000余名,不及福州府半数。《诗》经人数同样如此。但因在短时期内集中爆发,故在明代后期成功赶超福州府。漳州府下辖的漳浦县,其在明代共产生举人180余名,人数在全省排名第12,其中《诗》经举人138人,排名第五,人数主要集中于嘉靖后期。与此情况相反的福州府长乐县,《诗》经总人数188名,位列全省第3,在嘉靖以前,均科《诗》经人数在5人左右,嘉靖以后,却经常出现连科不中的局面。图2绘制的两县《诗》经中式人数的变化,可以视为漳州、福州二府竞争关系下,此消彼长的一个缩影。

图2 明代福建长乐、漳浦二县《诗》经中式人数的变化

2.《易》经与泉州府的崛起

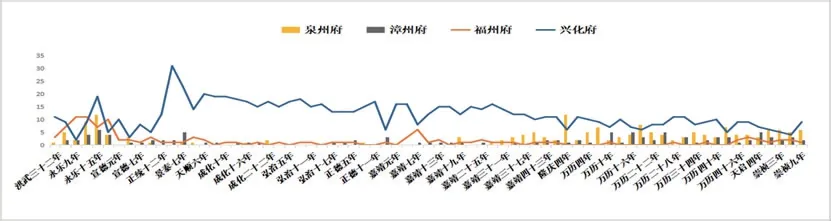

在本文统计的1 995位《易》经中式者中,泉州府831人,占比42%;福州府552人,占比28%;漳州府303人,占比15%;建宁府193人,占比10%,兴化府占比过小,在此暂不讨论。从变化趋势上看,明初《易》经竞争力最强的是建宁府,但至宣德解额制实施以后,便陷入低谷,此后虽不乏中式者,始终难现此前辉煌。福州府在明代中期保持了较明显的优势,能与之角力的是漳州府。弘治年间开始,泉州府的人数优势开始显现,与福州、漳州形成竞争之势。嘉靖十三年至嘉靖三十四年的20年间,是四府竞争最为激烈的时期。泉州、福州两府反复更换领先地位。漳州府与建宁府则维持着一定的竞争力。嘉靖三十七年以后,泉州府迅速拉大与其他府的差距,逐渐形成一家独大的局面。(图3)

图3 明代福建四府《易》经中式人数的变化

泉州府在明代共产生举人1 500余名,与福州府有较大差距。其科举发展趋势与漳州府相似,均是在明代后半段发力。其下辖的晋江县,共产生《易》经举人248人,名列全省第二。福州府《易》经举人最多为福州府学186人,位于全省第3。晋江的《易》经举人主要集中于嘉靖以后,福州府学则鼎盛于成、弘之际,盛衰之间,反映出福州、泉州二府科举实力的交替。(表5)

表5 明代福州府学、晋江县学《易》经中式人数变化

3.《尚书》与兴化府优势的维持

在1 438位习《书》经举人中,兴化府856人,占60%;泉州府191人,占13%;福州府有115人,漳州府111人,各占8%。在人数上,兴化府在福建地区处于绝对优势地位。从图4来看,明初四府《书》经中式人数差距不大,但自宣德解额制度确立之后,兴化府的优势迅速体现出来。景泰年间的不拘额数,使兴化府的中举人数达到顶峰,其中大部为《尚书》优胜者。直至嘉靖年间,兴化的领先地位仍十分明显。嘉靖末年,泉州府《书》经人数逐步增长,至隆庆四年(1570)一度超越兴化。进入万历年间,漳州与福州的人数也有明显增加,兴化府虽仍保有领先地位,但优势已大不如前。(图4)

图4 明代福建四府《书》经中式人数的变化

通过对《诗》《书》《易》三经体现的四府关系的分析,可以对明代福建乡试的变化趋势做如下的概括。一是在分经取士制度的影响下,福建科举实力较强的四个府均有较明显的专经特征。乡试的竞争,正是围绕各经固有名额展开的争夺。二是各个地区的专经特征有较明显的阶段变化。福州府能够长期保持优势,取决于其《诗》《易》在不同时期内的领先地位。兴化府在明中期始终位居第二,一方面得益于《书》经的巨大优势,一方面来自于对福州府《诗》经份额的蚕食。隆庆以后,漳州府在《诗》与泉州府在《易》上的突出表现,在《尚书》上与兴化府的竞争,使二府迅速成为福建地区的科举“新贵”。三是在日趋激烈的竞争下,没有一个地区能够长期保持专经的优势。明初不拘解额时期,是各府竞相发展时期。进入宣德以后,各府处于此消彼长的关系中,有专经优势的地区往往率先脱颖而出,但优势难以长期保持。专经地区的转移意味着原有人才“高地”的衰落,从另一角度看,也未尝不是对旧有垄断局面的打破。泉州与漳州在明代后期的崛起,表明地区之间科举实力差距的逐渐缩小,福建地区的乡试竞争也呈现更为多元的局面。

三、明代福建地域专经现象的考察

活跃于明成化、弘治年间的吴宽曾道:“士之明于经者或专于一邑,若莆田之《书》、常熟之《诗》、安福之《春秋》、余姚之《礼记》皆著称天下者,《易》则吾苏而已。”[6]卷34,285文中提到的莆田,为兴化府下辖县属之一。兴化府在整个明代科举地位的不坠,正是来自莆田等县域专经的强力支持。上文的分析也表明,决定府际竞争关系变化的发起和落脚点,正在于莆田这样的县域专经。

那么,影响这些县域专经兴起与衰落的原因又何在呢?不论是此前的福州、兴化,抑或是后期的泉州与漳州,均位于福建省的沿海地区。换言之,福建省的科举发展主要取决于“海运”。对此,不少学者也曾就滨海地区的人文现象进行过考察,认为海路的畅通,海外贸易的兴起,是地方科举与人文的强心剂。[7][8]这样一种观点,固然可以视为地方科举兴衰的一般逻辑,但却难以解释为何在沿海府际之间存在着的盛衰消长。故在此,本文拟以福州府闽县地区为对象,通过对该地区《礼》经盛衰的考察,尝试做出相应的解答。

明代科举中,《礼记》《春秋》二经应试者少,往往被视为“孤经”。原因之一在于传注繁复,不利于记诵。①“夫以其繁如此,重之传注,而训诂家更欲自传注推演之,且其得者既无取于相明,而其失者复不足以相正。有识之士乃厌弃焉。”(明)陈鸿恩:《礼记手说》,《四库全书存目丛书·经部》,南京图书馆藏明崇祯四年唐振吾广庆堂刻本,第94册,齐鲁书社1997年版,第1页。据吴宣德统计,在明代64科会试中分经录取中,习《春秋》和《礼记》者所占比例不及十分之一。[2]又据汪维真的统计,《礼记》在五经中的比例在天顺四年(1460)之前在10%到15%之间,随后降至7%到10%之间,正德六年之后降至7%以下。[9]这一比例,与福建乡试中的《礼记》录取情况大致相当。

根据《闽省贤书》记载,福建地区可统计的《礼》经出身的举人有494名。其中福州府有282人,占总数的57%,下辖的福州府学、闽县、候官县包揽全省前三名,分别为88、81、58人;泉州府有108人,占22%,下辖的泉州府学、晋江分列全省第四、五名,分别为40、35人;建宁府25人,漳州府21人,约占4%。由此可见,以福州府附廓闽县、候官为中心的区域,是明代福建科举中名副其实的《礼记》人才高地。

南宋时期,闽县便已有深厚的治《礼》传统,代表者有三山地区的刘氏三先生。②三先生分别为刘彝、刘康夫、刘藻。刘彝著有《周礼中义》十卷、《古礼经传续通解》二十九卷、《礼记大全》等书。刘康夫“以敦厚风俗,崇奖名教为己任,主乡校者三十余载,从游千余人”。刘藻著有《礼书》《易解》。(清)李清馥:《闽中理学渊源考》卷十《光禄刘执中先生彝》,《景印文渊阁四库全书》第460册,台湾商务印书馆1986年版,第175、170、173页。其中刘藻又与王普、任文荐被朱熹誉为“明《礼》者,此三人是也”[10]卷10,171。至明,以学术合辄科举者,代表人物如陈湜,为永乐十三年进士,授翰林编修,[11]卷72,1 343著有《仪礼举要》三卷。[10]卷41,491郑旭,明太祖选德望十人傅东宫,旭名第二。著有《诗经总旨》《初学提纲》《咏竹稿》等书。[10]卷41,491其孙郑亮,“家居,学徒造门问业”,开始以《礼》学传家。[10]卷41,493稍后者有邓迁,嘉靖七年以《礼记》中举,著有《礼经讲义》等,其子邓原岳,字汝高,万历十三年以《礼记》中经魁,壬辰进士,著有《礼记参衡》。[10]卷41,1 343邓氏族子邓庭曾,字道宗,撰有《礼记集解》《礼记订补》。[12]96明末有郑羽仪,崇祯癸未科进士,以《礼记》中式,有《戴记新旨》行世。[11]卷61,1167

除上述科举人物外,闽县《礼记》的成功,更得自于地方科举家族的支持。明初闽县地区共有32个进士家族,占福州府总进士家族的62%[13],其中不少便是以《礼》传家。其中父子相传者,林钝“永乐领乡荐,会试乙榜……升江西兴国教谕,亦多所造就,《礼》经有传,自钝始”[10]卷20,507,其子林清源、林泮、林濬渊俱以《礼》登进士第。陈良弼,正统六年福州府学《礼记》举人,子陈宗超弘治十七年闽县《礼记》举人。周熊,成化四年《礼记》中乡试第四人,乙丑进士;其子周朝佐、周朝俛皆以《礼记》登进士第。张泽,成化十九年以《礼记》中乡试第五人,联捷会试[14]卷48,346,其子张孟中亦以《礼记》捷联登第。周文燫,嘉靖二十二年癸卯举人,子周仕堦,嘉靖四十三年闽县礼记举人。何伟,嘉靖元年礼记举人,子何鎣,嘉靖十三年礼记举人。

兄弟中式者,邓焯,成化元年以《礼记》中式,弟邓焲,成化十年以《礼记》中乡试第五人。[14]卷48,335、341陈良弼正统六年乡试中式,其兄陈拳正统三年中式,弘治十七年良弼子陈宗超以《礼记》中式,正德十一年其孙陈登希以《礼记》中式,联捷进士。天顺三年,李廷韶与弟廷美“以《礼》经同领乡荐”[15]卷49,346,弟李廷仪则中成化七年乡试,廷仪子李源,弘治十七年以《礼记》中式。孙承谋,福州府学万历十九年《礼记》举人,子昌裔,万历三十一年闽县礼记举人,从弟孙昌祖,侯官人,天启四年《礼记》举人。

三代以上者,如洪英为永乐十二年《礼记》举人,弘治年间,孙洪晅以《礼记》中式,“精于《礼》经,门下教授多所造就,能世其家学”[14]卷49,346,暄子世文和世迁皆以《礼记》中第,至嘉靖十三年,尚有洪英曾孙洪世文以《礼记》中举。郑鐄,正统六年辛酉《春秋》举人、子郑举,正德八年《礼记》举人、举子郑启莫,嘉靖十九年《礼记》举人。[14]卷48,322,361;卷49,376林廷庸,天顺三年广东中式,习经不详,子文琛,闽县成化二十二年《礼记》举人,文琛子志寅,嘉靖二十二年闽县《礼记》举人。[14]卷48,332、348;卷49,377也有一些科举家族,在传之数代后,改习《礼记》的,如嘉靖三十四年闽县《礼记》举人叶于佥,曾祖叶铤,成化十六年福州府《易》经举人,祖叶文浩,弘治十四年(1501)闽县《易》经举人。[14]卷48,344、356;卷49,376

上述事例中,郑旭及其家族无疑最具代表性。永乐十二年甲午科,郑旭长子郑瑛于应天中式,本经为《易》,子郑珞、郑珙,先后应福建乡试十二年、二十年乡试,分别以《春秋》《尚书》中式,子郑瑛,亦以应天中式,治经不详。郑珙孙郑济,以《易经》中弘治己酉科乡试。郑瑛子郑亮,以《礼记》中宣德元年丙午科乡试。郑亮孙郑伯和以《礼记》中弘治辛酉乡试,其“未第时以《礼》经授门下,士甚众”[11]卷49,1 007。郑漳、郑澄以《礼记》分别中正德十一年、嘉靖元年乡试。澄子郑相以《礼记》中嘉靖十六年乡试。相子郑熙在隆庆庚午科乡试中亦以《礼记》中式。从郑旭至郑熙,家族绵延八代,科甲不绝。其发迹于福建乡试不拘额数时期,郑旭于五经皆有涉猎,诸子科举也是各执一经。宣德解额制实行后,区域内的科举竞争难度陡然上升,郑亮以《礼》起家,至孙郑伯和应试时,福建乡试分经取士人数已基本固定。对于家族应举策略而言,专习《礼记》显然能够增加中举的几率,加之其他以《春秋》《尚书》《易》获得成功的支派科举之途已断,郑氏一族遂由明初的分治五经转而为专治《礼》经。

除本土科举家族外,外来学说的输入对地方科举成功亦有襄助。郑瓘,字温卿,浙江兰谿人,“成化丁酉乡荐,授闽县教谕”[16]卷53,3a,任期考满回京,登弘治三年庚戌科进士,著有《礼仪纂通》。其友人李承芳曾道:“周礼之教民兴学、选贤命士之法,温卿素有所考,而志欲行之者。”郑瓘精于《礼》,且勤于诲人,任教闽县时造就颇多。“温卿训闽时,其徒应科目而出者甚众,且屡典文衡焉。凡士之出其门者,皆著有时名。”[17]卷129,9-10在其任教期间,成化十九年和二十二年福建两科乡试的《礼记》中式者,超过半数出自闽县学。

从发展阶段看,闽县《礼记》的科举成就,大部分集中于明代中期以前。至嘉靖后,代表性的家族和人物逐渐减少。强盛如郑旭一族,在隆庆之后也是甲第乏人。从具体人数来看,隆庆以前,闽县《礼记》共产生了67名举人,占其明代《礼》经中式总人数2/3以上。可见,隆庆之后,闽县《礼》经在科场中已不具优势。

从表6二府《礼记》人数的变化关系可以看到,嘉靖后期,随着泉州地区科举整体实力的提升,其《礼记》人数也开始相应增加,并且在万历年间,一度压制了福州地区。闽县《礼记》在隆庆以后的衰落,与来自泉州地区的挑战密不可分。以《礼记》人数排名全省第五的泉州府晋江县为例,该地区的35名《礼记》举人中,7人是在隆庆以前产生的,而从万历元年至万历二十二年的8科乡试中,便产生了14名举人。万历初期,是晋江《礼记》的一个“爆发期”。那么,这样一种“爆发”又是如何产生的呢?

表6 明代福建福州、泉州二府《礼记》人数变化

在有关泉州科举的记载中,有二人无疑值得注意。一是本地人林嶤,其曾在闽县从邓焲讲《礼记》,“尽得蕴奥,以授泉士”[10]卷68,669。不过林嶤二子,林性之与林一新,分别在嘉靖元年与嘉靖十六年考中举人,所业本经仍是泉州所专之《易》[18]卷56,1 464,由此也可见师承自闽县的泉州《礼》学,竞争力似乎有限。另一人为常熟陆一凤。一凤祖陆隆恩、曾祖陆容皆以《诗》经取科第,父朝介为生员,至其改习《礼》经,嘉靖三十一年举人,八上公车而不中,谒选得授泉州府推官,万历二年到任,万历七年卒于任上。其孙陆问礼、陆崇礼先后以《礼记》得中。在泉期间,其学深为陈鸣熙、何乔远等人敬服,刻《三礼奥义》行于泉。[19]卷90,300-301其中,何乔远与兄乔迁同中万历四年乡举,陈鸣熙、弟鸣勋、鸣烈先后中万历七年、万历十三年、二十二年乡举,均以《礼》经中式,鸣熙子昆奎又以《礼》记中万历三十四年举人。值得注意的是,何乔远父何炯,精擅于《易》,“士从游者以数百人”[10]卷41,493,有名者如嘉靖十九年举人翁尭英、王承箕,嘉靖三十七年举人沈维龙等,均以《易》经起家[10]卷60,614;卷75,722-724,何氏兄弟放弃家学捷径,改经取胜,陆一凤显然是有提携之功。[18]卷66,1 725

相较于林嶢对闽县《礼》学的输入,陆一凤的到来与早逝,或可视为泉州《礼记》科举在万历初年短暂爆发的原因。何氏兄弟尽管以《礼》起家,但其后人并未坚持下去。何乔远子何九云、何乔迁孙何运亮,均以《易》中万历四十年、崇祯十五年乡试。这一变化,意味着泉州士子对于《礼》的选择,也可能是“迫不得已”的策略。对此,嘉靖三十一年中举的泉州人李贽深有切体会,其谓:“余自幼治《易》,复改治《礼》,以《礼》经少决科之利也。至年十四,又改治《尚书》,竟以《尚书》窃禄。”①“余自幼治《易》,复改治《礼》,以《礼》经少决科之利也。至年十四,又改治《尚书》,竟以《尚书》窃禄。”[明]李贽:《李温陵集》卷11《易因小序》,《明别集丛刊》第3辑第44册,黄山书社2016年版,第151页。李贽的两次改经,显示了其在泉州《易》经强手环伺下的变通。由此也可以理解尽管有家学渊源,何氏兄弟仍会选择改习他经。然而即使这样,在万历四年之前,何乔迁也是“屡蹶棘闱,每放榜,二人辄废箸”[18]67。而陆一凤的到来,竟成何氏家族命运转圜的契机,其所传入的《三礼奥义》,遂成为地方士子的决科之利,地方科举的面貌也随之一变。

四、结 论

福建为明代科举的领先地区之一,其科举表现一直受学界所瞩目。本文以《闽省贤书》基础,在统计明代福建90科乡试录取情况的基础上,以专经为视角,进一步梳理了明代福建各府的中式人数,分析其变化趋势以及竞争关系,得到以下三点认识。

一是明代福建科举格局的变化,主要呈现为前期福州府的一家独大,至明中期变为福州、兴化两府争锋,万历后再变为泉州府、漳州府崛起的变化过程。这表明,地方科举的优势并非一成不变,对于明代科举人才地理研究而言,除把握地方科举的整体状况外,还需注意其兴衰变迁,方能更准确地定位地方人文的历史地位。

二是上述科举优势地区,均存在明显的专经特征。福州专《诗》,兴化好《尚书》,泉州重《易》。而各个地区人数的消长,又取决于各地专经实力的变化。福州凭借《诗》经称雄明代前期,但至成化以后,逐渐为兴化所赶超。至嘉靖以后,漳州等地的迅速崛起,加速了福州府科举优势的丧失。长期位福建科举第二把交椅的兴化府,则因漳州、泉州等在明代后期《尚书》方面的强势表现而逐渐低落。凭借着隆庆以后《易》经的突出表现,泉州从明初的中游,一跃为福建科举的“人才高地”。

三是对于地方专经的微观考察可以发现,闽县《礼记》的成功在于早期历史积淀下大量科举家族的支持。这是地方治经文化对于科举的直接影响。泉州《礼记》的崛起则表明,要想撼动领先者的地位,转益多师是一种可行的方法。这既需要数代科举人士不懈的努力,又需要恰当的“机运”。当本土的科举文化遭遇外来学说的影响,尤其是在杰出科举人物的带动下,有可能实现人才数量上的“弯道超车”。

王汎森在《天才为何成群地来》一书中提到,在人类历史天空中,大师们往往是成群地登场,一时间群星璀璨的答案在于物质条件与心理素质的强大支持、“群聚效应”“带跑者”所发挥的效应,还有同侪之间健康的竞争兼合作关系的激发等,不过其并未将这些观点做进一步的证释。[20]252福建地方科举发展过程中呈现的人才数量阶段性与集聚性现象,或许多少能够对这一问题做出些回应。