题李攀龙《唐诗选》在晚明与江户时期的文本流衍

许建业

一、引言

走在日本东京神保町或京都的古本市集,总会看到题名李攀龙编《唐诗选》的各种和刻古本。时至今日,《唐诗选》仍然是日本学习唐诗的入门读物,可谓经久不衰,直如中国的《唐诗三百首》。其实,《唐诗选》在日本江户(1603—1867)初期开始流传之前,在中国的晚明时期(1572—1644)已非常流行。它先后成为中国明代复古派与日本江户时代古文辞派捧读和热议的唐诗选本,又皆刚好赶上两国古典时期出版业之高峰(明代晚期与江户中后期),由是此间出刊的《唐诗选》版本种类和数量,几乎是同期集部之冠。①蒋寅根据日人长泽规矩也《和刻本汉籍分类书目》,排整日本刊刻的《唐诗选》重印、笺释或衍生版本多达93种。参见蒋寅:《旧题李攀龙〈唐诗选〉在日本流行和影响》,袁行霈主编:《国学研究》第十二卷,北京大学出版社2003年版,第364—368页。

由于长久以来对明代复古派的抨击,加之《唐诗选》被四库馆臣判定为伪撰,中国学界要迟至21世纪初,才陆续关注《唐诗选》的流传情况,如金生奎、查屏球、杜治国、毕伟玉、殷祝胜,以及笔者,致力于整理其版本资料或探讨其真伪问题。①金生奎:《李攀龙唐诗选本考论》,《文献季刊》2012年7月第3期;查屏球:《“李攀龙〈唐诗选〉”评点本考索》,收入章培恒、王靖宇主编:《中国文学评点研究论集》,上海古籍出版社2002年版,第255—285页;杜治国:《确立诗歌的正典——李攀龙诗论、选本及创作研究》,香港科技大学2004年博士学位论文;毕伟玉:《李攀龙唐诗选研究》,上海师范大学2003年硕士学位论文;殷祝胜:《旧题李攀龙〈唐诗选〉真伪问题再考辨》,《河南师范大学学报(哲学社会科学版)》2013年第1期;许建业:《旧题李攀龙〈唐诗选〉的早期版本及接受现象》,《文学遗产》2018年第5期。同时,已有学者注意到《唐诗选》在日本的巨大影响力,2003年蒋寅撰文概述其在日本江户时代基于学派因缘与出版发达故而得以盛行的情况,2011年刘芳亮则在蒋文基础上加以补充。此外,孙立也从日本诗话探讨日人对《唐诗选》的评议。②蒋寅:《旧题李攀龙〈唐诗选〉在日本流行和影响》,袁行霈主编:《国学研究》第十二卷,北京大学出版社2003年版,第363—386页;刘芳亮:《〈唐诗选〉在日本的流行其原因再论》,《解放军外国语学院学报》2011年第3期;孙立:《日本诗话中的中国古代诗学研究》,北京大学出版社2012年版,第195—199页。至于日本学界方面,由于《唐诗选》的地位不可撼动,相关研究亦较多:平野彦次郎、森濑寿三等汉学家先后论辩其真伪③平野彦次郎:《唐诗选研究》,明德出版社1974年版。;日野龙夫、山岸共、村上哲见等则主要将研究目光放在《唐诗选》自日本江户以来的相关版本,及其对于社会文化方面的影响。④日野龙夫:《〈唐诗选〉与近世后期诗坛——都市的繁华与古文辞派的诗风》,《文学》,昭和46年(1971)第39期3月号;山岸共:《江户时代刊行唐诗选关系书提要——江户时代与唐诗选》;村上哲见:《中国文学与日本十二讲》,东京创文社1998年版;大庭卓也:《〈唐诗选画本〉成立的背景》,《中野三敏先生伞寿纪念文集·雅俗小径》,2015年;大庭卓也,《补说〈唐诗选画本〉成立的背景》,《久留米大学文学部纪要·国际文化学科编》32、33合并号,2016;顾春芳:《重新考订李攀龙〈唐诗选〉的意义》,《人文学论集》2017年第35期。《唐诗选》的版本繁杂,难以穷尽,且真伪、文学文化影响诸问题本不易梳理清楚,以上两国学者所花心力不少。不过至今为止,尝试平行审察两国《唐诗选》的出版情况和文本操作等的,仅日本学者有木大辅《唐诗选版本研究》一书。该书乃作者文章之结集,分上编“中国部分”四章,下编“日本部分”五章,各章选取某个版本作具体探究。⑤有木大辅:《唐诗选版本研究》,东京好文出版社2013年版。其仔细辨析两国之《唐诗选》刊刻,且能结合出版环境和操作等,固然不可多得,只可惜有木氏能够触及的主要是在日本流传的版本,故讨论范围亦仅止于此,尚有不少空间需要深论和补完(尤其中国部分)。

有木大辅之论中日《唐诗选》版本,让我们不得不想到近年来域外汉籍研究里的“汉文化圈”观念。这本身是以书籍史与阅读史的视角,将汉字文献视作一个整体,探讨其在圈内不同地域的开放状态中的各种流传、阅读或文本衍变等,寻绎彼此的联系,重新阐发其思想或文学等的文化意义。⑥张伯伟:《再谈作为方法的汉文化圈》,《文学遗产》2014年第4期。如此,则能不主一边,突破过往以一地流传情况为本位的视角,整体地观照东亚汉籍区块所驱动的各种文化发展与交流。若衡诸《唐诗选》这个独特案例和线索,将让我们宏视地审视、比照中日两地的出版高潮、诗学争议和雅俗文化等之间的各种互涉交流,如何深刻地影响《唐诗选》以至其他唐诗选集版本文本的衍变与受容,循此路往,有望逐步建构更为宏大的唐诗选集流转图景。本文试以一书作史,从书籍外部的出版环境到内部的文本操作诸角度,略述《唐诗选》在中日流传之梗概,以作为相关课题的问题意识与论述框架的前瞻。

二、《唐诗选》之传续与消退

(一)晚明:早期版本与现存版本

关于《唐诗选》在中国晚明时期的版本流传,笔者曾撰文指出其大抵可以分“早期版本”和“现存版本”两个系统,并以现存版本可考最早、1593年刊出的蒋一葵(活跃于1580—1611)笺释本作为界线。

目前最早记载《唐诗选》的文献,是顾起纶(1517—1587)在《国雅品》中对李攀龙的评述:

观察(笔者按:即李攀龙)故有“唐选”行于世,五言乃止于刘长卿,自序谓“唐诗尽于是矣。”虽储韦钱郎并削之,其取指颇示严峻。①顾起纶:《国雅品》,《历代诗话续编》下册,中华书局1983年版,第1119页。

《国雅品》于明万历元年(1573)梓行,此中所言“唐选”很大可能是单行本,至于“五言乃止于刘长卿”的描述不论何体,皆与《诗删》不符合。此外笔者曾考辨出,《诗删》刊行应比这部“唐选”略晚一些,算是题名李攀龙编的《唐诗选》早期版本。近世学者罗振常(1875—1942)曾撰《天一阁藏书经见录》,明确记录《唐诗选》曾在万历三年(1575)秋天经吴兴凌氏刊刻的版本:

明李攀龙选,万历刊,行楷小字似赵体,极精。前有王世懋序,次王穉登序,次李攀龙序,目录末有牌子三行:万历乙亥秋七月既望吴兴凌氏校刻于盟鸥馆。第一页书口下方署吴门高洪写张璈刊小字一行,余亦有刊工名,卷中各体俱备而所选甚少,惟李杜各有二十余首,余均数首,且有一二首者。王序:“唐诗选至于鳞,卷仅七而终又加精焉。”白棉纸印,二册。②罗振常撰,周子美编:《天一阁藏书经见录》,华东师范大学出版社2000年版,第212页。据周子美序言,罗氏著录的这些书册现已不知去向,无从查核,参见第108页。

当中著录的《唐诗选》版本资料甚为详细,可惜此本已经亡佚,无法互相比照。其中提到王世懋(1536—1588)序,确为本人手笔,见于其集。虽然王世懋与李攀龙相善,但仍不足以证明《唐诗选》就是李攀龙手编。事实上,顾起纶与罗振常对《唐诗选》选诗内容的陈述,与现在留存的《唐诗选》版本不甚一致,加上还有其他相关文献佐证,我们有理由相信早期流传的《唐诗选》版本与现存最早的蒋一葵笺释本有相当的差异,故以此为界线,分辨“早期”和“现存”两个流传阶段,以及其传刻系统。③许建业:《旧题李攀龙〈唐诗选〉的早期版本及接受现象》,《文学遗产》2018年第5期。

至于蒋一葵笺释本,据笔者暂时考得所见,明确题署年月的版本分别有:“集贤书舍本”“万历癸巳仲秋本”和“武林一初斋本”三种。“集贤书舍本”卷三、卷四、卷六和卷七末页均见出版牌记:“太末舒氏石泉梓于集贤书舍”,惜没有标写年月。而书末蒋一葵跋文的题署道:“万历癸巳春王正月哉生明晋陵蒋一葵仲舒甫识”,此见蒋一葵约于万历癸巳年(1593)的春季书写此跋。至于辑入《四库全书存目丛书》集部第309册清华大学图书馆藏的“万历癸巳仲秋本”,书前《唐诗选序》则托“李攀龙于鳞譔”于“大明万历癸巳仲秋哉生日”。对照前后两种版本,若果题署年月为真确的话,则“集贤书舍本”应大概在万历癸巳年(1593)春季梓行,至同年仲秋或以后才出现“万历癸巳仲秋本”,故“万历癸巳仲秋本”应为后出版本。而“武林一初斋本”卷一末页也有牌记标署:“万历庚子仲秋武林一初斋重校刊”,万历庚子即1600年,究其版式、字体、文本排序等,都与“集贤书舍本”一样,只是册数不同。所以其云“重校”者,依据的有可能是“集贤书舍本”之刻板。故此三种版本相较下,当以“集贤书舍本”为最早。从题署之先后和序跋等文献的保存程度看,由于蒋笺本初本原貌已不复见,若欲据一种可靠的版本作为考察的依凭,则应以“集贤书舍本”为范本。

事实上,大多数《唐诗选》都是笺释本,且以蒋一葵笺为主。吴兴凌氏家族中的凌濛初(1580—1644),曾为后辈凌瑞荣编刊的《唐诗广选》作序。他在《唐诗广选序》中主要叙记《唐诗选》的出版始末,也略述其笺释版本的情况:“嗣后晋陵蒋仲舒取所为《选》而笺释之,诠载既详,扬榷欣赏。海内家传户习之。”④李攀龙编,凌瑞荣等重编:《李于鳞唐诗广选》。至于凌濛初撰写的叙记所述是否真实,尚需确证。先不论所述出版原始是否真确,若根据现存版本以蒋笺本为众的情况看,说蒋一葵笺释本之梓行是《唐诗选》得以畅行天下的原因之一,还是甚为客观的。其既云“海内家传户习”,也就是说,蒋笺本确甚得晚明士庶间之青睐。

蒋一葵笺释《唐诗选》虽在晚明清初的主要诗学论述中并没有很高的评价和地位,但就唐诗选本而言,却是长期备受关注的对象。在其后出现的诗歌评注本中,大多都会提及蒋笺本,有些甚至表示据以为本,或参酌使用。改头换面、肆意增删而成一部新的唐诗选本,是资取挪用《唐诗选》蒋笺本文本最常见的方式。若果以现存可见各种版本来说,当中不少确实以蒋一葵笺释本为基础,部分更对蒋笺本再行增订,也有些版本没有署名由蒋氏笺注,但选注内容与蒋笺本相近。部分《唐诗选》版本没有注释,例如其中一种题名陈继儒(1558—1639)重校的版本,其实只是书商将蒋笺移至书末,以为附录而已。这些版本虽然彼此错杂混乱,却俨然建立了一个庞大的版本系统。由是众多论《唐诗选》者多溯源至蒋笺本,亦止于蒋笺本。除了上文提到的版本,现在比较容易搜寻的还有《续修四库全书》影印的题王穉登参评《唐诗选》版本。此外,署名陈继儒编校的《唐诗选》重校本、李颐《镌李及泉参李于鳞笺释唐诗选》、题钱谦益笺注《新刻钱太史评注李于鳞唐诗选玉》等,都与蒋笺本有直接或间接的关系。

蒋一葵笺释《唐诗选》,本已大行其道,但因为《唐诗解》和《唐诗归》等受读者欢迎的唐诗选本相继出版,书肆为了满足读者追新好奇的阅读心态,也适于诗坛习尚之风向转移,于是《唐诗解》和《唐诗归》中的副文本(paratext),即唐汝询之诗解和钟、谭的诗评,也陆续被接引到《唐诗选》的重刻、新订版本之中。换个角度看,《唐诗解》和《唐诗归》的批注、评点,成了《唐诗选》文本不断焕发生机的催化剂。若我们聚焦到晚明建阳书林几次出版的《唐诗选》派生本,便于大概理解其文本内容的变化轨向。

建阳出版业趋于迎合市场需要,种类和操作方向也以大众通俗为主,其往往为了追新炫奇,急售图利,不惜盗板伪托,胡乱凑杂,以致流为俗滥。而在这种市场导向的出版业中,题署李攀龙编的《唐诗选》自然被选上成为梓刻的对象。我们发现,自明清以来题李攀龙编《唐诗选》约30多种版本当中,至少有3种版本来自建阳书林的不同书堂,分别是:乔山堂刘龙田梓题钱谦益笺评《新刻钱太史评注李于鳞唐诗选玉》(1610年,下概称《唐诗选玉》)、居仁堂余应孔梓题袁宏道校《新刻李袁二先生精选唐诗训解》(1618年,下概称《唐诗训解》),以及藜光堂刘孔敦批点和刊刻的《钟伯敬先生评释李于鳞唐诗选》(不详,下概称《钟评唐诗选》)。前述《唐诗选玉》是以蒋一葵笺释为本,再施以改头换面、张冠李戴之技。至于《唐诗训解》,则是编刊者在1615年唐汝询出版《唐诗解》后,大量潜录《唐诗解》注释和评解的部分而成。串讲的解诗方式既方便初学诗者理解诗意,也可以补救蒋笺本的不足,因此《唐诗训解》编刊者就直接抄录其间。而1617年钟惺、谭元春梓刻《诗归》,其《唐诗归》后来也以单行本传世。建阳书林刘龙田的次子刘孔敦或许看到《唐诗归》的价值,于是便在其藜光堂刊刻《钟评唐诗选》。其卷首题署“济南李攀龙于鳞编选,竟陵钟惺伯敬评注,潭阳刘孔敦若朴批点”。《钟评唐诗选》书前有一篇应为刘孔敦亲撰的《唐诗选叙》,当中讲述一段近得钟惺评订《唐诗选》的故事,继而顺理成章地刊刻出版。其实此只是将钟惺、谭元春《唐诗归》中的批点移植到《唐诗选》蒋笺本之中。《诗归》刊于万历四十五年(1617)十月,故《钟评唐诗选》应梓于此时以后。可见建阳书林相继出现了将《唐诗解》和《唐诗归》文本内容并入《唐诗选》的版本。这些操作未必是开风气之先的首倡者,但起码其编整模式是当世出版趋势的一种反映。故此在万历晚期、天启、崇祯年间,出现了大量并合《唐诗解》或《唐诗归》副文本的《唐诗选》版本。诸如《唐诗选》陈继儒重校本、题孙《朱批唐诗苑》、唐汝询《汇编唐诗十集》、黄家鼎《卶庵增订李于鳞先生唐诗选》《钟伯敬谭友夏两先生评选唐诗合选》、刘化兰《虞山钱牧斋先生评唐诗合选笺注》、徐震《唐诗选集解》等,都是大约在万历末年以至崇祯年间不断出版的。①许建业:《伪托文化底下题李攀龙编〈唐诗选〉的文本生成与诗学意义——以〈唐诗选玉〉与〈唐诗训解〉为考察对象》,《励耘学刊》2016年第1期。

(二)江户:舶载与新刻

明代虽严行海禁,但因为市舶利润可观,东南沿岸尤其宁波、福建等地依然禁之不绝,“视苦海如闹市”。万历年间,日本丰臣秀吉(1537—1598)势力自朝鲜退兵后,明廷曾复开福建市舶,直至崇祯年乃止,如此更令福建至日本长崎的商船“绳绳往来”。是以明代不少典籍循此进入日本,通过长崎商港和京阪书肆中心流通各地。

蒋寅认为,最早传入日本的《唐诗选》版本应是刊自建阳书林的派生本《唐诗训解》,但这还待确考。因目前有关《唐诗选》流传日本的最早纪录,是那波活所(1595—1648)在宽永七年(1630)撰成的《活所备忘录》之中。书中曾提到:“李沧溟著《唐诗选》,甚契余意,学诗者舍之何适?”②引自江村北海:《日本诗史》,东京岩波书店1991年版,第125页。1623至1630年间,那波氏曾仕于肥后国熊本藩(今熊本市),与长崎港口甚近,故能较早接触经长崎进入的汉籍,那波氏或因此读到《唐诗选》。此外,据大庭修《东北大学狩野文库架藏御文库目录》,在宽永十六年(1639)以前已有《唐诗选》舶载进入现称为“红叶山”文库的记录。这些资料都没有提到《唐诗训解》的名字,此时还属于中国明末崇祯年间(1628—1644)。比及18世纪,《唐诗选》不同版本仍继续随中国商船舶来,如享保二十年(1735)由广东船运来《唐诗选》、宝历四年(1754)舶来一部《唐诗选》的崇祯元年刊本等。

不过,在江户时代初期较为流行的始终是《唐诗训解》。福冈藩儒者贝原益轩(1630—1714),同样以地近长崎舶市之便利,加上常赴京都书肆,故而接触到大量汉籍,其《格物余话》述写了不少舶载汉籍和名物,其中便谈到《唐诗选》和《唐诗训解》:

集诗者甚多。独李攀龙之所辑《唐诗选》最佳。其所载风格,淳厚清婉。且其《训解》亦颇精详。是可为诸诗集及诗解之冠。①贝原益轩:《格物余话》,《丛书集成续编》第43册,新文丰出版公司1989年版,第361页。

他分别举《唐诗选》和《唐诗训解》为集诗和解诗之冠首,其《玩古目录》《初学诗法》也提及《唐诗训解》,可见他对《唐诗训解》的重视。不独贝原益轩,江户一些儒者也十分推重《唐诗训解》,甚至以此为讲课教材,譬如儒者兼诗人的鸟山芝轩(1655—1715):

芝轩自少壮好歌诗,刻意唐人,专以作诗教授生徒。常讲说《三体唐诗》《杜律集解》《唐诗训解》等,以此作门户,自称为诗人。②东条琴台:《先哲丛谈续编·鸟山芝轩》卷三,日本国立国会图书馆藏本。

又,大力提倡古文辞的当世名儒荻生徂徕(1666—1728)正是用《唐诗训解》作为向门生宣讲唐诗的读本。荻生氏崇尚古学,尊奉李攀龙、王世贞等明七子,年轻时曾手抄《训解》,并加以自序和评语,又曾在书信《与平子和其二》中说:

数十年前,宿学老儒,尊信《三体诗》、《古文真宝》,至与四书五经并矣。……近来渐觉其非,而以《唐诗训解》代之。③荻生徂徕:《徂徕集》卷二十二,日本国立公文书馆藏元文元年本。

在这个由江户前期步向中期的时期,儒者文人推许原为冒滥伪托的《唐诗训解》,甚至以之与四书五经比肩,这是书籍流转中一个相当有趣的案例。不过,纵使在《尾张德川家藏书目录·宽永目录》和《御文库目录》均见有《唐诗训解》的记录,但舶载入库的数量不算多,可以想见其开初只在贵族精英阶层传读,荻生徂徕年少时也只能手抄品读。既然获得知名学士文人的认可,市场需求渐增,当时发展甚盛的京阪书林自然对《唐诗训解》青睐有加,计划翻印新刻,促进流通和谋利。

《唐诗训解》应是最早在日本印刻的《唐诗选》版本,从《新板书籍目录》可见,最迟万治二年(1659)已有《唐诗训解》的新板制成和印行,而现存《唐诗训解》在日本的翻刻本有两家:“二条通靏屋町田原仁左卫门刊梓行”和“京富小路五条上町书林田原勘兵卫藏板”。两家都属于同一京都书肆商号“文林轩”。据《宽文无刊记书籍目录》《元禄九年书籍目录大全》和《倭版书籍考》(元禄十五年),分别录有“唐诗训解”或“唐诗训解田原仁”等相关出版资料,即宽文的1661至1673年间,以及1696年和1702年,都有《唐诗训解》刊刻,其中“田原仁”即前述书店田原仁左卫门。至于田原勘兵卫年代相对较晚,且其刊用的是藏板,应是购买或收赠而来的,也可能继承了同书号的田原仁左卫门的雕板。可惜在享保七年(1722)以前没有必须标署作者、版本来源、刊年等数据的规定,所以难以考定这两家书店刊行《唐诗训解》的所有年份和次数。

江户享保七年(1722)由书店协会(本屋仲间)颁布的出版规定,即所谓“享保改革”,是江户出版史重要的转折点,其中第四条“必须写上作者、版本来源的真实姓名”,对《唐诗选》在日本往后的出版与流通尤为关键。书店协会在享保六年(1721)由京都、大阪和江户的书商组成和确立,对三地的书籍出版作明确的协调和规限。上述第四条便是针对越发严重的书籍“重版”和“类版”问题而制定的。重版和类版,即未经另一书店许可,出版与已刊行书籍相同或非常相似的书。而防止重版和类版,着重的是捍卫出版商的版权,而不是著作权,若书籍遇上版权争议,须提呈协会以为诉讼(差构)对象。就在享保改革后不久,《唐诗选》的出版权便迅即卷入争讼之中。

这是京都和江户两地书商——文林轩田原勘兵卫与嵩山房小林新兵卫——之间的纷争。本来,文林轩田原勘兵卫一直翻刻刊行《唐诗训解》,嵩山房的小林新兵卫则在享保九年(1724)刊刻由荻生徂徕弟子服部南郭(1683—1759)校订的《唐诗选》。虽然荻生徂徕曾推重《唐诗训解》,但在晚年已认识到它并非李攀龙原选,服部南郭为了正本清源,故细意比照其他流传到日本的《唐诗选》版本,厘定出一部没有注文的《唐诗选》版本,经关系密切的嵩山房梓行。据《京都书林行事上组济帐标目》,享保十一年(1726)文林轩田原勘兵卫意欲申请出版《唐诗训解素本》,所谓“素本”即无注之文本,那么由《唐诗选》派生而来、选诗只是稍多一点的《唐诗训解》(《唐诗选》465首,《唐诗训解》484首),其素本便成了《唐诗选》的重版,因此被裁定必须停刻。

事实上,《唐诗选》和《唐诗训解》本身也有类版之嫌,先刻的《唐诗训解》似乎应有出版优先权,但服部南郭为校订《唐诗选》而撰写的《附言》起了关键的作用。在这篇《附言》中,服部指出《唐诗训解》并非李攀龙原选版本,且大力批判当中评讲部分只是建阳书商杂抄自蒋一葵注本和唐汝询的《唐诗解》,甚至书前《唐诗训解序》也只是修改袁宏道文章而成,明显是坊贾为了射利的卑陋之作。①参见许建业:《伪托文化底下题李攀龙编〈唐诗选〉的文本生成与诗学意义——以〈唐诗选玉〉及〈唐诗训解〉为考察对象》,《励耘学刊》2016年第1期。这些对《唐诗训解》的批评,往后常为嵩山房出版的《唐诗选》注解本如《唐诗选掌故》《唐诗选国字解》《唐诗选讲释》等所引用,既打击了文林轩《唐诗训解》的销售,同时标榜嵩山房出版权的正当地位。顾春芳曾指出,服部南郭校订《唐诗选》是为了推动唐诗复古风气,但在书籍史而言,其更有为书店胜出版权争夺,让其不断重印翻刻,以至盛行于世的实际意义。更为宏观地看,《唐诗选》版权之争也代表了出版市场力量正从老号的京都书肆逐渐转移到新起的江户书肆。

《唐诗训解》饱受批评,享保以后似乎再没有翻刻记录,不过这不代表文林轩田原勘兵卫轻易放弃出版《唐诗选》的相关书籍。没法刊刻便于携带的素本,文林轩于是将目光投向注解本。当时除了荻生徂徕弟子入江南溟(1682—1769)自著自刻《唐诗句解》(1735)和新井白蛾(1715—1792)出版《唐诗儿训》(1758)等注解本外,市场上还有文林轩在1756年出版的《唐诗故事》,这其实是根据由中国传来的蒋一葵笺注《唐诗选》整理而成。此后,文林轩又请来宇野明霞(1698—1745)、释显常(1719—1801)等名家重新编补而成《唐诗集注》(1767),同年释显常出版《唐诗解颐》,直到江户后期皆川淇园也为文林轩撰成《唐诗通解》。不过,嵩山房也针对性地推出各种《唐诗选》注解本,如服部南郭弟子千叶玄之(1727—1792)的《唐诗选掌故》、户崎允明(1724—1806)《笺注唐诗选》、宇野东山(1735—1813)《唐诗选解》及《唐诗选辨蒙》等。相对而言,文林轩为了避免与《唐诗选》有重版之嫌,所刊书名只称“唐诗”,而版本种类明显较嵩山房的为少,长期处于弱势。这也是现在一般讨论《唐诗选》和刻时均离不开嵩山房的原因。嵩山房和文林轩对《唐诗选》相关书版的竞争虽然持续近六十年,相互质疑对方的注本版权,但其实他们也有合作的时刻,比方说明和五年(1768)刊《唐诗选掌故》和宽政二年(1790)刊《唐诗选辨蒙》,便是由两家共议“相合版”,平分雕版版木,刊行时标署两家书号。这种合作关系很大程度是为了方便在另一书林梓行,促进流通,增加销量。这也是江户出版业一抹独特的景致。

三、版本的不确定、校订与否定

(一)晚明《唐诗选》版本现象:由不确定到校订

笔者曾讨论《唐诗选》的流传现象,认为其在晚明时期的出版文化下版本繁杂、内容讹混之处甚多,传抄系统不确定,原本难追。此外,《诗删》选唐部分和《唐诗选》的文本内容本身甚有关系,又均附以《选唐诗序》(《唐诗选》中则名《唐诗选序》),由是在晚明至今不少关于李攀龙选唐诗的讨论当中,若没有特别申明或描述,我们未必能够确定他们阅读和讨论的都是同一种诗选文本,即所指究竟属《唐诗选》还是《诗删》选唐部分。除了《诗删》和《唐诗选》的取舍之外,明清人是否阅读同一种《唐诗选》文本,已让人疑虑。譬如王世懋(1536—1588)或胡应麟(1551—1602)读到的《唐诗选》,便应与1593年后出版的蒋一葵笺释本有着差异。许学夷(1563—1633)、钟惺(1574—1624)等论者批评指向的《唐诗选》属于何种版本,我们也无法肯定。何况《唐诗选》诸版本错讹混杂,难以分辨。更甚者,部分《唐诗选》版本的错讹导致明清一些论者将选内的批注当作李攀龙之所为,并加以批评。凡此种种,可见《唐诗选》各种版本的文本操作与差异,并由此带来的不同误读或理解,都超出了一部诗选本身的诠释范围。印刷文化本来能让文本保持在一个相对封闭和稳定的状态,但是,过于活跃的出版操作,反若加速“新陈代谢”,既容易产生异文,更甚者连原初版本的面目也几至消退,湮没于历史洪流之中。不论在出版抑或阅读层面,都存在种种不确定的情况。①许建业;《旧题李攀龙〈唐诗选〉的早期版本及接受现象》,《文学遗产》2018年第5期。

明末清初一些论者也意识到《唐诗选》版本流衍舛讹甚多,故尝试努力追源或校订。吴吴山(本名仪一,1647—?)曾注《唐诗选》,卷前指其所据版本为选诗共460首的《唐诗选》原本,数量少于一般编有465首的蒋笺本。吴注书内简端上有按语云:

李选原本,七古无骆宾王《帝京篇》;五律无杜审言《送崔融》、张均《岳阳晚眺》;七绝无张谔《九日宴》、僧皎然《塞下曲》,共五首。坊本有之,乃后人所增,今改入附录。又原本七古卫万《吴宫怨》;七律万楚《五日观妓》;七绝卢弼《和李秀才边庭四时怨》二首,共四首,皆不佳,今改为附录。②题李攀龙原本,吴吴山附注:《唐诗选》,东京公文书馆藏梦园藏书板。

在吴吴山看来,《唐诗选》是有“原本”和“坊本”之分的,当中有不少差异。“原本”当是他认为由李攀龙亲定的版本;“坊本”则是书肆在原本或其他刊本的基础上再行增删的版本。吴吴山注有另一版本,书前有“附注序论”,其中云:

济南李氏更为《唐诗选》,皆衷孔子逸蔽之旨。蒋氏仲舒尝注李选,并有附诗。仆暇日参之唐氏仲言《解》,重述原本,附注焉。夫古诗竹书,犹有脱简重出,断烂阙佚。后世雕板,摹印点画,益易传讹。阙疑者疑其事、疑其文也。若字句所出,字音字义,乌可不辨?虽然,难矣。③吴吴山:《附注序论》,题李攀龙辑,吴吴山注:《唐诗选》,国家图书馆藏清刻本。

许建崑在比较各种版本的选诗数量时,也将吴吴山所说的460首诗歌的原本列入其中,但其实吴吴山之说没有其他旁证。吴吴山记述自己注《唐诗选》时“重述原本”,是以蒋一葵注本和唐汝询《唐诗解》相互参看的。那么,吴吴山可能就是在参看蒋注、唐解之后,继而判断出“原本”的模样,纵使他没有特别说明“重述原本”的根据及方法。吴吴山提到《唐诗选》原本没有选录的五首诗,《唐诗解》都有收入,而且没有指明该五首诗并非出自《唐诗选》原本。究竟吴吴山如何厘定原本,暂未有答案,不过,我们还是可以看到其力求追源的用心。他还指出版本校辨的工作十分艰巨,原因是晚明雕板印刷的过度活跃,并没有令《唐诗选》文本完全稳定下来,反而造成“摹印点画,益易传讹”的结果。这些印刷本不但变动不居,驳杂不纯,而且流传广远,舛误丛生。吴吴山认为各种版本文本(包括诗歌、注释等)当中有很多令人怀疑的地方,只能存而待决;诗歌的字音字义不可不辨,却又难以处理;以至于原本的诗歌数量,也不是普遍蒋笺本所选入的465首。同时代署名徐震纂辑《李于鳞唐诗选汇解》,书前序也说:

此于鳞《唐诗选》向为海内珍赏,而予夙昔之所酣咏者也。第惜坊刻多讹,仲舒笺释,犹有挂漏,今于卧病之余,严加较缉。

其《凡例》第九则又说:

坊本多付贾人,写刻混错,所误非浅。是刻悉经不佞躬亲,字画一遵正韵,镂刻必极精良,鉴赏家当有具眼。④徐震重订:《诸名公评定徐秋涛增补重订李于鳞唐诗选汇解》,东京公文书馆藏清顺治十五年刊本。

这里也表示了对“坊刻多讹”“写刻混错”的不满,印刷之轻易便捷,又缺乏监控,自然容易出现粗制滥造,舛误错混的情况,有人由是兴起追源或校刻的念头,并尽力实践。当然,刻意提起追源或校订之功,不排除真的出于整理者的自觉,但也可能是自我标榜,以作招徕。不过即便如此,实际也可以看作市场需求的一种反映。

在晚明印刷业的力量底下,蒋笺本快速地将《唐诗选》的诗选文本稳定下来,让不少读者以此作为判断原本的依据。但同时,因出版权的极端开放及刊刻营销的过度充沛活跃,各种改刻、翻印或派生的《唐诗选》版本充斥明末清初的书籍市场,展现了诗选文本的多元与异相。明清年间李攀龙《唐诗选》的流衍情况,正好反映了一种充满悖论色彩的出版生态。

(二)江户《唐诗选》版本审辨:由校订到否定

《唐诗选》在清初传入日本后,影响巨大,在流传中也曾经历追源与校订的时期。《唐诗选》东渡之初,与伪书《唐诗训解》共同流传,但因后者加附训解,故甚受日本汉学家之推重。文坛领袖荻生徂徕初不知其讹谬,并对其十分珍爱,以之为门人的初学读物。后来其弟子服部南郭才明确指出:“世有《唐诗训解》,其书剽袭《唐诗选》及仲舒注、仲言解等。”为了辨伪正讹,服部南郭做了不少校订的功夫,当中最重要的自是推寻原本,而所根据的是当时在日流传的版本。一般来说,现存最早《唐诗选》的版本当是1593年出版的蒋一葵笺释本,但服部南郭认为,李攀龙选诗时断不会想到由蒋一葵来作注释,故其原本应是无注文的版本,而当时正好有一部题名陈继儒重校的版本,而其选诗次序与他选无异,他在校订《唐诗选》的《附言》称之为《唐诗狐白》:“原本之称最善者,《唐诗狐白》也。以故现行之《唐诗选》中全部诗之次序,无分毫之异。”又说:“《唐诗选》原本以蒋注行,其辨既具于前方,于鳞选时,岂必期后有蒋注?今所考订,要在见真面目,何忧无注?”除了正本清源,为了传承唐诗正典,还需要审订选诗的字词讹误,故道:

原本诸刊颇多,或有增二三者,今不取也。如字有异,多从原本,尤善者两可;难裁则就《品汇》《诗删》《诗解》《十集》考之,从其多且正者。①服部南郭考订:《唐诗选·附言》,早稻田大学服部文库藏宽保三年嵩山房刊本。

以此我们可以看到,当时日本书籍市场也流传着各种《唐诗选》版本,且有不同程度的差异。服部南郭校辨《唐诗选》时,不论诗歌篇目还是字词考异,主要据其所认定的“原本”作为依凭,在“难裁”之处才参校《唐诗品汇》《诗删》《唐诗解》和《汇编唐诗十集》等舶来的选本。这反映了服部南郭追踪、判辨和审订《唐诗选》原本的自信。服部氏完成校订后,与甚有交谊的江户书肆嵩山房合作,并赢得了日后的版权争讼,藉此大量刊刻。后来嵩山房又用平易日语注解成《唐诗选国字解》,读者遍及不同阶层,几乎家置一书,举世捧读,翻刻重印不断。

“享保改革”使书林出版商特别注重原本,避免重版、类本之禁犯,尤其出版汉籍更多与精英文人合作,于是《唐诗选》在江户时期的出版发展,竟反映着一股汉籍版本发掘与比对研究的风气。加上来自中国《唐诗选》版本和相关讨论的不断传入,对服部氏所谓“原本”的质疑,以及其校考版本的修订等也相继而出。这也是京都书林文林轩与江户书林嵩山房的抗衡甚至争讼的场域。譬如释显常据蒋一葵注校补出版《唐诗故事》,便认为蒋笺本当属原本;后来嵩山房刊刻宇野东山的《唐诗选辨蒙》,所依凭的便是前述曾判断李选原本的吴吴山注本。

及至江户后期,反古文辞派之风兴起,《唐诗选》作为推动古文辞的重要读物,自然成为审辨抨击的对象。其时《四库全书总目提要》已传入日本,其对《唐诗选》为伪撰的指控,成了反古文辞派攻排《唐诗选》的利器。但事实上,反古文辞派的成员对此各有其见解,例如江湖诗社代表山本信有(1752—1812)不完全同意《四库提要》的观点,认为馆臣依据的只是坊贾伪作,李攀龙应曾亲撰一部《唐诗选》,故而提出所谓“真《唐诗选》”及“假《唐诗选》”的观点。②山本信有:《孝经楼诗话》,《日本诗话丛书》第2册,东京文会堂书店1920年版,第63—64页。另一诗社代表人物市河宽斋(1749—1820)则同意《唐诗选》非李攀龙所编,但又认为《四库提要》所述不够精准:

因是见之,彼邦亦以为《唐诗选》非于鳞异本,皆坊贾之伪本,特于边鄙之处,取用人多矣。此与此邦相似,亦见不论和汉,备眼目之人少也。又“攀龙所选历代之诗,本名《诗删》,此乃摘其所选唐诗”者,此似未曾对校《诗删》与《诗选》而云者。盖《诗删》所不载者,乃取入《诗选》,合律绝凡二十二首。然不可谓摘取《诗删》之诗成此伪本也。

他认为,李攀龙只曾编撰《诗删》,所有《唐诗选》均属伪本,此见与四库馆臣合;但《删》《选》所选作品和数首皆有若干出入,故馆臣谓《选》自《删》“摘取”之论不足凭借。这些判断都是来自他对《唐诗选》在日诸种版本的比对和审辨,并撰成《谈〈唐诗选〉》一书,从而抨击《唐诗选》,以及仔细纠正服部南郭等人所校订诸诗之谬误。本书第二则道:

知李于鳞撰《古今诗删》矣,未闻《唐诗选》也。《诗删》以王元美作序刊行,盛行当时。《沧溟集》中只有《选唐诗叙》一篇,而未见其书行世。奸猾书贾窥知之,倩无识之村学究,编今之《唐诗选》已。趋利者商贾之习,而我等效是,又刊此《唐诗选》,或增减二三首以为分别。大抵皆称当时名家评注,以欺世人矣。有称晋陵蒋一葵者;又有题袁宏道注释,而称《唐诗训解》者;又有称钟惺、谭元春同评者;又有题李于鳞选注、陈继儒增评,称《唐诗孤白》者;又有题蒋一葵笺释、唐汝询集注、徐宸重订,题《唐诗选集解》者。其他如释大典所称“钟惺评注、刘孔敦批点”,“蒋一葵笺释、黄家鼎评订”者,余未见之。此数种流布世间者,皆书贾假托之伪本。以其皆不合《古今诗删》也。如何于李于鳞删述、王元美作序之《诗删》以外,又编《唐诗选》之书也?此决非李于鳞所为,为不见《古今诗删》者之伎俩无疑。①市河宽斋:《谈〈唐诗选〉》,《日本诗话丛书》第2册,东京文会堂书店1920年版,第130—131页。

不过,市河氏虽然否定《唐诗选》乃李攀龙手编,但并不认为需要因此弃读《唐诗选》,因为“弃唐诗者,非真知诗者也。《诗选》乃书贾膺本,而其中所载,皆唐代名家之作,读此何害?”《唐诗选》版本随处可见,实难以禁绝,弃之不易,何不视此为纯粹存载唐诗材料的读本?对他来说,不以李攀龙所选为务,便不属于明人之唐诗,而是真正唐人之唐诗了。

《唐诗选》成了一个独特案例,先是晚明放任的刊刻生态造成其版本的诸多不确定,致使后来校注者兴起追源校订的念头,只是未能造成风气。至于江户享保以后的出版严令,出版商与精英文人仔细校辨原本,既正本清源,也增加竞争力量。在这些校订成果的不断累积之下,终在江户后期由反古文辞领袖市河宽斋所撰《谈〈唐诗选〉》审订《唐诗选》之真伪。直至20世纪,日本汉学家平野彦次郎、花房英树、森濑寿三等仍然努力辩证《唐诗选》的真伪,实可追溯到江户中后期审校版本的学术心态。

四、文本之挪借与并合

书籍史研究学者夏提叶(Roger Chartier)曾指出,书籍文本在读者阅读后意义才得以完成,而他们对文本的理解和使用也各有不同。②夏提叶:《书籍的秩序:欧洲的读者、作者与图书馆(14—18世纪)》,谢柏晖译,台北联经出版有限公司2012年版,第11—25页。就文本概念而言,文本分“开放文本”和“封闭文本”。开放文本是文本处于开放状态,存在不稳定性,传写时容易衍变异文,这反映写本文化的文本特征。封闭文本意思是当作者肯定完成作品,或者书籍形态刊定的时候,文本亦随之封闭凝固,以稳定姿态出版流传,过往以此作为印本文化下书籍的文本性质。但事实上,这种二分方式并不完全准确,尤其在述说文本与书籍史的关系里。因为当一部书籍将要重新刊刻出版,当中经过读者、编校者、出版商,以至刻工的诸种校订、附注、增删等操作,其文本空间已然开放,这既有从他书挪借而来的文本,也有被挪借出去的文本。而这种文本变动不居的特质,正在《唐诗选》的出版中不断搬演展示。前文已经略谈到一些《唐诗选》的笺解版本,因此下面主要讨论其文本在晚明时期的汇编情况,及在江户后期被配以插画这种文本操作。

(一)挪借与汇编

在晚明蓬勃的刊刻工业之中,书籍出版市场已成为公有领域,由是其时的印刷文化涉及大量民间参与,以及通俗化的操作和考虑。晚明出版业多被诟訾剽袭雷同,书业大坏,何予明却直接承接此话头,称之为“稗贩”之学。文本成为可以肆意拈取和拼贴的资源,晚明不少书籍的生产可算是相互“稗贩”的文本世界。①何予明:《家园与天下:明代书文化与寻常阅读》,中华书局2019年版,第167—171页。《唐诗选》作为一部畅销诗选印刷物而置身其间,文本(包括副文本)不断被拈借挪用、割裂、拼凑,面目繁复多姿,而印刷文化一直赖以为本的,对文本的封闭、稳定、保护的状态和特质已经失效;反之文本因重印增订而不断重新开放,形成繁杂的版本系统。

在李攀龙身故之后,题署其名的诗歌选集《唐诗选》和《古今诗删》在隆庆末、万历初年(1572—1575)先后面世。这标志着在高棅《唐诗品汇》和《唐诗正声》以外,有了能正式代表七子派的编选操作。就在万历年间,高、李之选掀起了编选唐诗的风潮,形形色色的唐诗选本如雨后春笋般大量刊行。唐诗选本成了出版市场中诗文集类最受欢迎的一种,文人细心思考如何编选一部反映自己诗学主张的选本,书坊也积极摸索如何利用刊刻选本来谋利,汇编合刻的形式便为他们提供了方向,故而汇编也逐渐由别集转向选本。

早在隆庆三年(1569),杨巍(1517—1608)已辑刊唐人选唐诗集为《六家诗选》十二卷,“六家”者,即《国秀集》《河岳英灵集》《中兴间气集》《极玄集》《搜小玉集》《箧中集》六种诗选。万历十一年(1583),赵完璧辑《唐诗合选》十五卷,赵慎修刻本,乃“合编杨士弘《唐音》及高棅《唐诗正声》而成”。②陈伯海、朱易安:《唐诗书录》,齐鲁书社1988年版,第55页。此可算是汇编式唐诗选本的先声,只是还未形成风气。但在万历后期,不少唐诗选本的合编陆续梓行,当中《唐诗正声》和《唐诗选》是最常被用作汇编合刊的文本资源。据现存版籍所见,较早将高、李二选合编的应是沈子来(1546—1612)的《唐诗三集合编》,三集者是高、李二选之外,还加上元人杨士弘(活跃于14世纪)的《唐音》。他为了纠正公安派主导的诗坛风气,开示后生,在1611年已经完成编整,但因为出版资金有问题,后又逢其身故,因此要延至1624年才由其后人正式付梓面世。除此之外,唐汝询1615年出版的《唐诗解》也属于汇编式选本,虽然不少现代学者认为它是据《唐诗品汇》为根本。③雷恩海、薛宝生:《〈唐诗解〉之成书与〈唐诗品汇〉的渊源关系》,《江西师范大学学报(哲学社会科学版)》2011年第5期;陈颖聪:《从复古到性灵──高棅的诗歌理论及其影响与流变》,广东人民出版社2012年版,第99—102页。但书中《凡例》第七则已明确指出本选是依《唐诗正声》和《唐诗选》“复合选之”,然后从《唐诗品汇》掇取其他诗歌补入,《唐诗解》文本才底定。所以,《唐诗解》的文本基础始终来自高、李二选的汇编,只是其重要的特点始终在诗解,而不在合刻。不过在其时最具特色的汇编式选本,还是要推唐汝询《汇编唐诗十集》。在《十集》自序中,唐氏表示“少习廷礼《唐诗正声》”“及读于鳞《唐诗选》”,已看到其学诗成长历程中受到二选很大的影响,故早在编撰《唐诗解》时其已表示对高棅《唐诗正声》和李攀龙《唐诗选》的重视与关注。④唐汝询编:《汇编唐诗十集》,北京大学图书馆藏天启三年明刻本。后来又“及读”盛行当世的钟、谭《诗归》,认为其既与高、李二选颉颃,又可与之互补,于是有了汇编的想法。从《唐诗归》文本在与《唐诗正声》《唐诗选》和《唐诗解》三者汇合的整体文本之间,可以看到它如何被唐汝询重新定义、诠释以及批评。

唐汝询《唐诗解》和《汇编唐诗十集》以后,还出现了题名海昌人郭浚辑的《增订诸名家评注唐诗正声》及题黄家鼎增订的《卶庵增订李于鳞先生唐诗选》。前者顾名思义,文本主体为高棅《唐诗正声》,至于所谓“名家”,实即撷取《唐诗正声》和《唐诗选》等诗选的批注,以及诗话诗格的论诗言说。后者若确为黄氏所编撰,则体现其虽为竟陵派信徒,仰慕钟、谭,但同时思考会通复古派与竟陵派之论。因此该选虽以《唐诗选》文本为主,实际增入不少钟、谭诗说。值得注意的是,这两部选本都曾征引《汇编唐诗十集》唐汝询的评语,实际又是文本之稗贩操作。这些汇编选本的生成,既令流行选本的诠释权脱离本来选家,令诠释角度和内容变得更为复杂;同时,因不同的拼贴组合和内容调节,从而产生、折射出丰富多样的文学文本与审美观念。

(二)诗歌与插画

在江户的出版业世界里,书商须顾及世俗的实际需要与审美趣味,使原来相对稳定的诗选文本,也因着各种考虑而经受增删、混接之改造,又或配图、附说、汇编等操作。文学著作配上插图出版,在晚明时期已成风气,现亦有不少关于小说、戏曲的绣像本、插图本的研究。①何谷里:《明清插图本小说阅读》,刘诗秋译,生活·读书·新知三联书店2019年版;王春阳:《白描与戏曲版画插图研究》,辽宁美术出版社2018年版。至于诗词方面,当推集雅斋主人黄凤池。他曾组织书画名家与雕刻工匠,纂辑成印刻极为精美的《唐诗画谱》,受到甚多关注。②大木康:《明末“画本”的兴盛与市场》,《浙江大学学报(人文社会科学版)》2010年第1期;毛文芳:《于俗世中雅赏——晚明〈唐诗画谱〉图象营构之审美品味》,台湾中兴大学中文系主编:《第一届“通俗文学与雅正文学”学术研讨会论文集》,2001年,第313—364页。这类插图本反映晚明文学读物的出版风貌与文化品位,部分更与一些画谱类书籍相继传入日本,对江户版画艺术文化带来深远影响。比如《唐诗画谱》后来收入《集雅斋画谱》(又称《八种画谱》),与其他汉籍画谱如《顾氏画谱》《芥子园画传》等都是江户版画画师着力摹习、融炼笔法的对象。因着版画风气之盛,江户中后期的书肆店主亦纷纷为本已广受欢迎的汉籍配上插图,再版梓行,文学类书籍以《水浒》《西游》以及《唐诗选》较为突出。《唐诗选》自嵩山房独得版权以后,不断再版和推出训释本,但最具特色的还是由第四代店主小林高英策划刊刻的《唐诗选画本》。《画本》是继《唐诗画谱》以后另一部重要的唐诗配图读物,先后邀请了铃木芙蓉(1752—1816)、北尾重政(1739—1820)及葛饰北斋(1760—1849)等著名画师参与主画,故为大众所珍爱。《画本》以插画为唐诗物事与意境带出视觉效果,甚至代表着图象文本的挪借与超越,以及文(唐诗)与图(插画)并合的相互指涉与诠释。③近年来学者衣若芬提出“文图学”(Text and Image Studies)研究观念,参见氏著:《文图学与东亚文化交流研究理论刍议》,《武汉大学学报(哲学社会科学版)》2019年第2期。

小林高英在《画本》初编的《书画本唐诗选后》中叙述了出版缘由和经过:

高英四世之祖岁仲者,以春台、南郭二先生撰著,皆藏于铺里,故其为嵩山房著矣。赐顾诸君子,月日进哩,其后祖君先人,相继刻《唐诗选》者,凡十余种,特欠画而已。盖祖文由,尝欲尽备以承岁仲之意,乃谋石峰先生,而性多病,未果而逝矣,父佑之亦不果而逝矣。呜呼哀哉,故余遂得请先生上梓焉,是欲承父祖之意者而已,庶几补其欠乎。先生又善书,则亦请书诗于其傍。先生退逊,辞以不堪罪梨枣。余固请曰:“是非高英之请也,岁仲、文由之请也。”先生于是诺。此举也,非发乎余肚里也,且或南郭先生之忠臣,而余家之孝子乎,故聊书其传于后而已。天明戊申之腊嵩山房小林高英识。

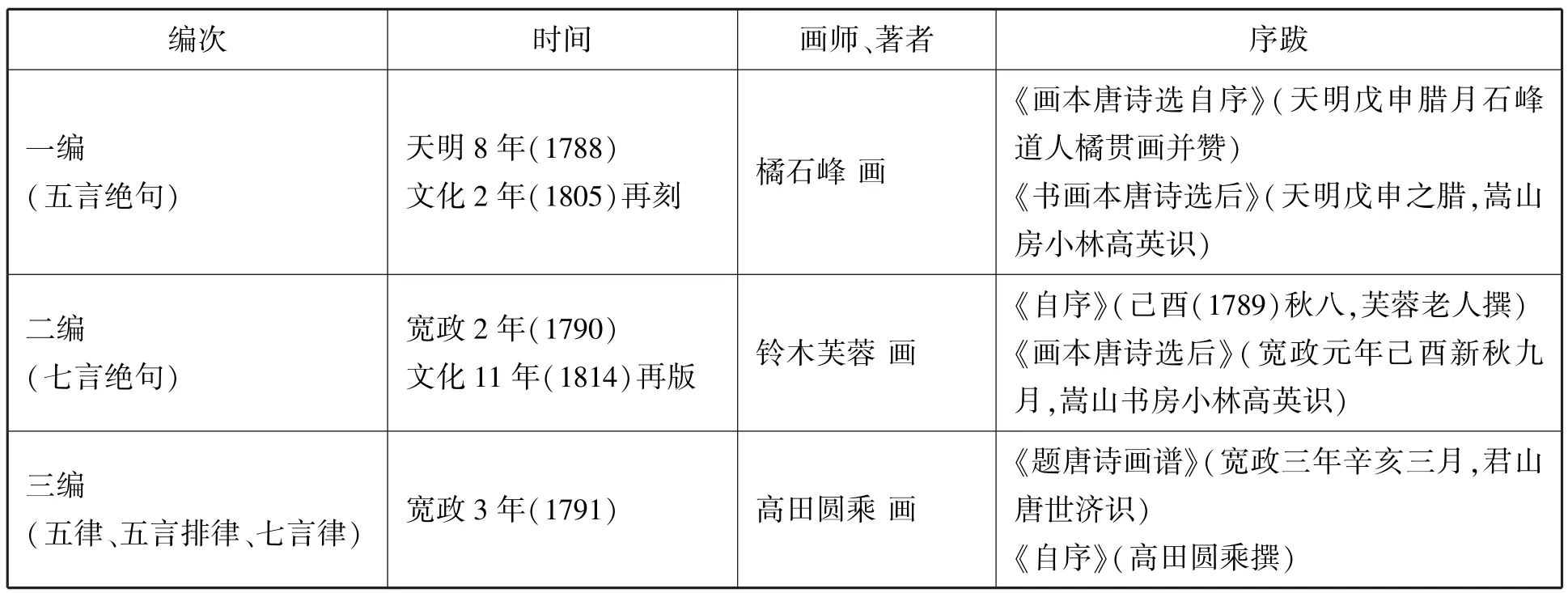

这里指出,小林高英的四世祖岁仲已想到《唐诗选》版刻虽多,惟独缺画。至于高英的祖父文由则欲承其志意,亦已与画师联系,但高英父亲过世了,都还是未能刊出。因此高英决意出版《画本》,以圆父祖辈之遗志。不过,《唐诗选》作品共有400多首,以画配诗的话,其份量已远超只有约150首绝句的《唐诗画谱》。或因如此,《画本》的出版工作也只能断断续续,分七编而出,前后历时接近50年,才算正成完成。详细情况见下表:

编次 时间 画师、著者 序跋一编(五言绝句)天明8年(1788)文化2年(1805)再刻 橘石峰画《画本唐诗选自序》(天明戊申腊月石峰道人橘贯画并赞)《书画本唐诗选后》(天明戊申之腊,嵩山房小林高英识)二编(七言绝句)宽政2年(1790)文化11年(1814)再版 铃木芙蓉画《自序》(己酉(1789)秋八,芙蓉老人撰)《画本唐诗选后》(宽政元年己酉新秋九月,嵩山书房小林高英识)三编(五律、五言排律、七言律) 宽政3年(1791) 高田圆乘画《题唐诗画谱》(宽政三年辛亥三月,君山唐世济识)《自序》(高田圆乘撰)

续表

《画本》虽共七编,但并非对分《唐诗选》中的七种诗歌体制,出版先后也没有相应次序。其中四编出版后,《画本》系列不明何故曾一度中断,差不多40年后才接续完成。有木大辅认为《画本》得以复刊,主要原因是嵩山房邀得名重于世的葛饰北斋主画五七言律诗中较难入画的应制诗题材。①有木氏甚至认为北斋本来负责五七言古诗,他根据北斋寄给嵩山房的致歉信,推估当时北斋应已画好五编的画稿,但因稿件被焚而无法依时完成。北斋同时也负责万笈阁的《新编水浒画传》续编,同样要到天保四年才提交画稿。嵩山房很有可能急于刊刻,所以改邀小松原翠溪负责五编的插画,并在该书刊记上预告六编和七编都是由北斋主画,以作宣传。有木大辅:《唐诗选版本研究》,东京好文出版社2013年版,第122—123页。事实上从艺术水平来说,北斋主画的六编和七编确比此前诸编为高。至于《画本》两个出版时期风格之大异,同时也可反映出文图并置的不同互文型态。

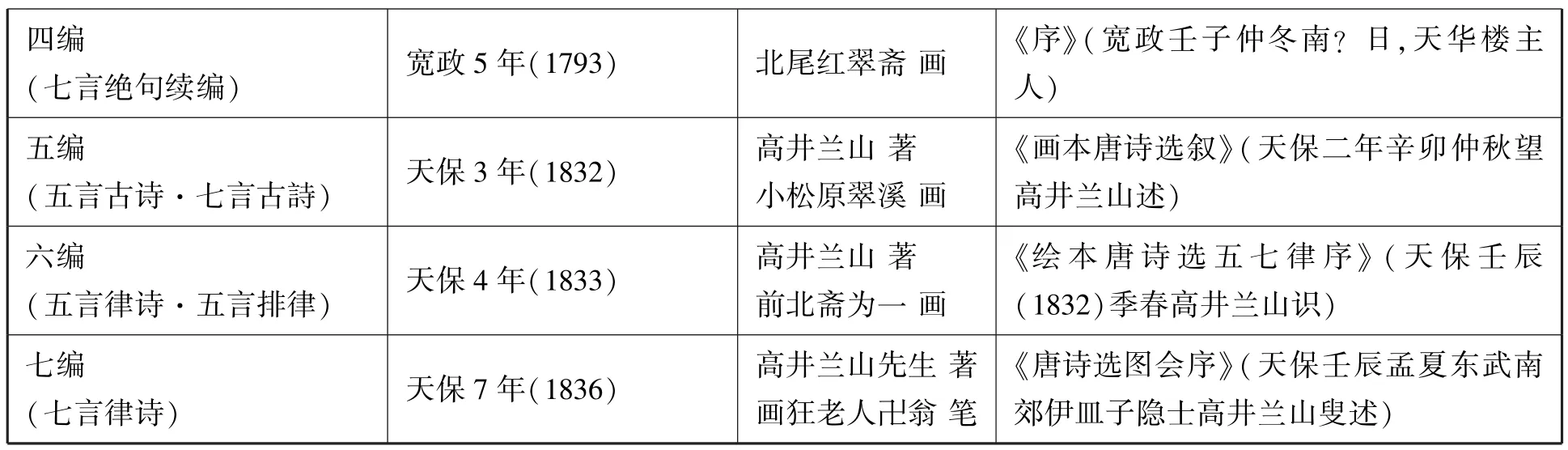

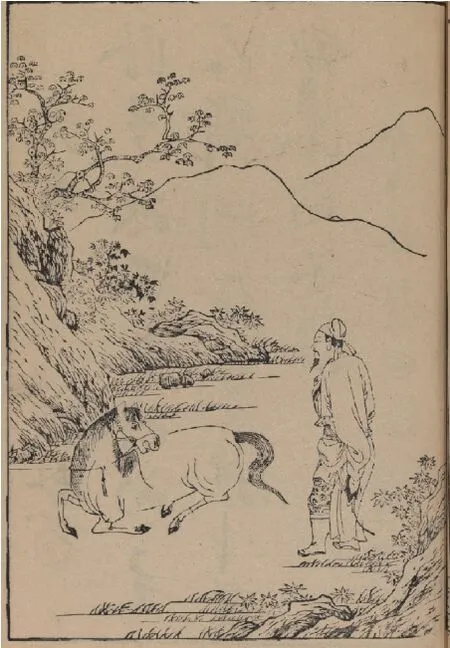

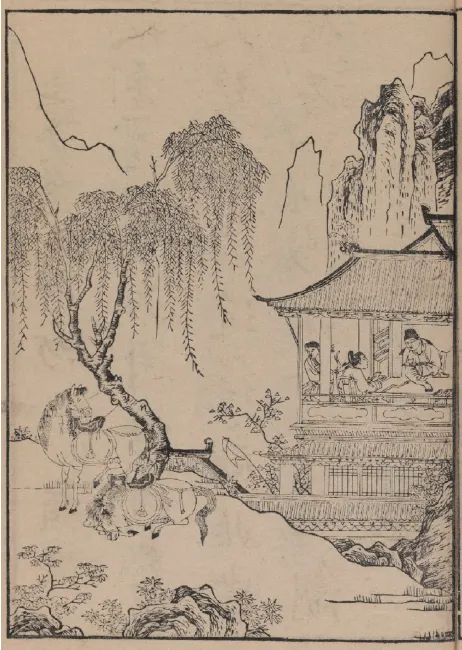

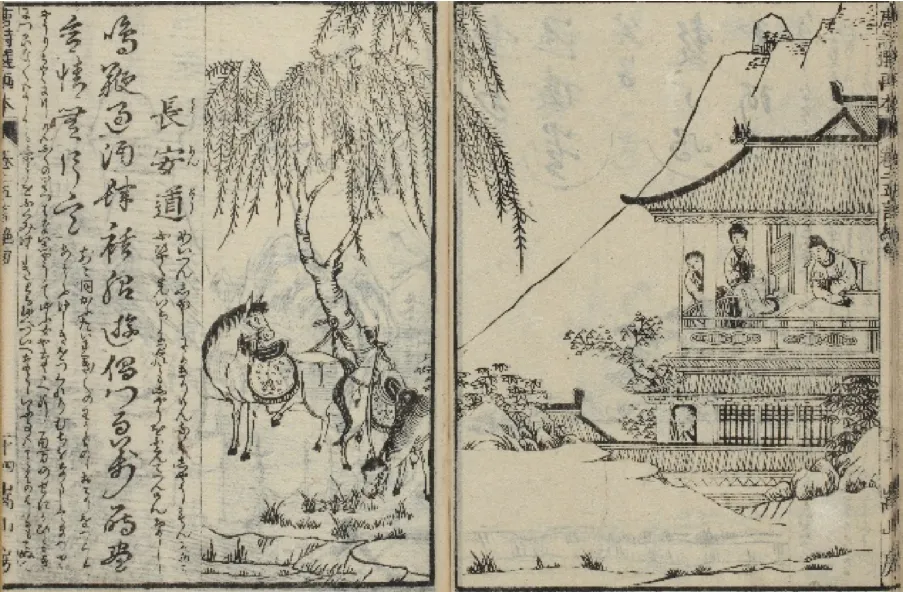

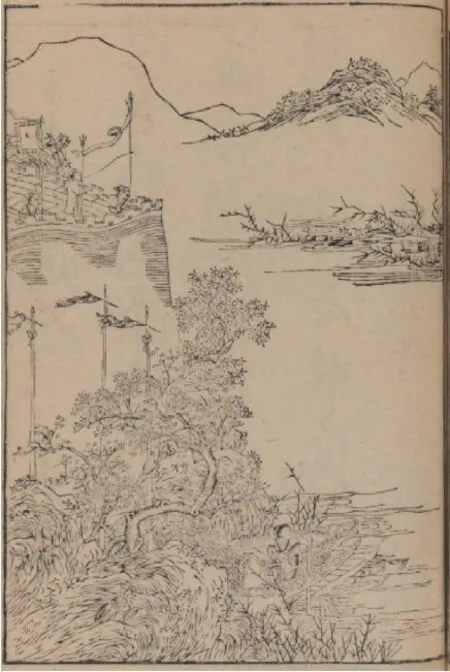

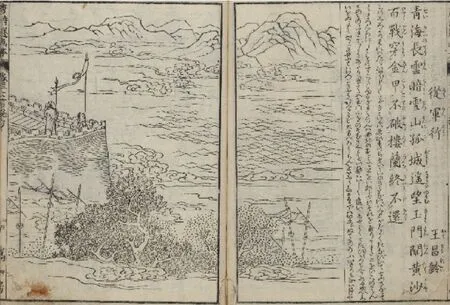

首先,前述不少明清画谱先后流入日本,影响甚大,那么须以汉画配唐诗的《画本》自不免有所挪借参仿。尤其《唐诗画谱》的诗篇分五绝、六绝和七绝三种(又称《五言画谱》《六言画谱》和《七言画谱》),故在以绝句体为主的《画本》初编、二编也能找到《唐诗画谱》的痕迹,日本学者大庭卓也曾对此作了一些比照辨析的功夫。比如《画本》中的丘为《左掖梨花》(初编卷四)、王昌龄《西宫秋怨》(二编卷二)与常建《三日寻李九庄》(二编卷五),其人物姿态与场景安排均明显是以《唐诗画谱》的同题作品为基础,再略作修改。而更特别的情况是,《画本》部分插画实际挪借自《唐诗画谱》的不同题诗歌,如《五言画谱》姚合《老马》(图1),其以一人于路上对看卧马的场景,便重现于《画本》初编卷三中的裴迪《鹿柴》(图2),只是其人戴上了笠帽,卧马则变成“麏麚”。又如《七言画谱》王维《少年行》(图3),着力描画“相逢意气为君饮,系马高楼乘柳边”,故见画中马系柳树于左,少年高楼对饮在右,旁有仆者侍候。不过这些安排同样见于《画本》初编卷二的储光羲《长安道》(图4),但相应的诗句便只“鸣鞭过酒肆”一句而已。至于在骆宾王《军中登城楼》(图5)中,《唐诗画谱》安排图画左边露出城楼一角,城下草木丛杂,城墙上一人眺望远山,以营造“城上风威冷,江中水气寒”的气氛,但到《画本》二编卷三,此场景便改为刻画王昌龄《从军行》(图6)的“青海长云暗雪山,孤城遥望玉门关”,城楼、草木、远山大抵相仿,只是中间长江水换成波影粼粼的青海湖。以上仅举数例,事实上除了《唐诗画谱》,我们还可看到《画本》初编、二编对其他明清画谱如《八种画谱》《芥子园画传》等不同程度的挪借、参仿。特别是在这些文本挪借当中,原本因应诗歌构画的图像,却可以重现成为另一部作品的诠释。文图置换之下,不但使相近的场景、人物存在不同指称,也由此涵含大异其趣的诗意与情感,如上文《军中登城楼》末句“戎衣何日定,歌舞入长安”,与《从军行》末句“不破楼兰终不还”,在同样的城上望远山图像背后,其终极理想都是返还长安。但前者心系讨伐武周,生出终日难定的慨叹;后者志切抗击胡虏,表示不胜无归的决心。凡此可见,《唐诗选》东传日本后,其诗选文本与其他汉籍画谱文本的诸种结合、置换与改造,辗转变化出多样的造像与诗意。

至于在葛饰北斋主画的《画本》六编、七编里,不少作品均可见文图合并置下突破汉画画谱风格的各种尝试。观乎《唐诗画谱》中的画作,主要采取平远视角描摹景物,旨在描绘象外之象,又或人在山水楼台间之动静行止;近镜特写则只有花草鱼鸟。而《画本》初编、二编虽对《唐诗画谱》等多所参仿,但场景视距已稍为拉近,且更为偏向刻画人物间之互动,甚至诗人的容貌特写。至于北斋的画作不单山河远景与人事近貌兼备,且细腻生动之程度远过其他《画本》,这些都与当时反映市民逸乐生活为素材的浮世绘文化,以及版画技艺之发展息息相关。

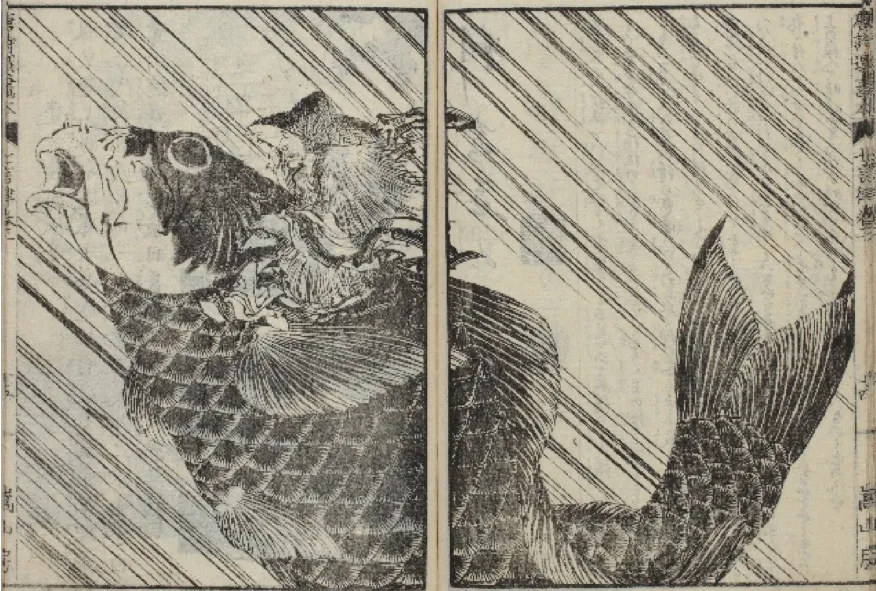

此外,北斋并不满足于平实地摹写诗中的风物人情,部分插画是以奇妙逸想与夸张笔墨刻画诗中富有中国特色的典事、奇兽或释道人物等。比如他在李峤《长宁公主东庄侍宴》(图7)中画上一只回飞的凤凰,对应诗句是“仙管凤凰调”;又以飞龙升天刻画沈佺期《龙池篇》(图8)的“龙池跃龙龙已飞”,禅师与毒龙之对峙也体现王维《过香积寺》(图9)“安禅制毒龙”的境界追求。另外,释道人物也常出现在六编、七编之中。如在沈佺期《红楼院应制》(图10)看到的禅师额头照射佛光,应是从“红楼疑见白毫光”“支遁爱山情谩切,昙摩泛海路空长”这几句摘取拼合而来的。他又为了突出李白《送友人入蜀》(图11)末句“升沈应已定,不必问君平”,便描绘一文士向智慧老人作揖求教,这位智慧老人形象应就是传说在成都卖卦的严君平了。至于崔颢的《行经华阴》(图12),北斋没有以诗中的“岧峣太华”“天外三峰”“武帝祠”“仙人掌”等实景入画,而是为了演示末句“借问路傍名利客,无如此处学长生”的含义,于是画一戴笠老翁,骑乘锦鲤跃飞而起,背景则以长短不一的斜线呈现飞腾之力度,此已具现代漫画的况味。这图像是借用了江户文人甚为熟知的“仙人骑鲤”神话。“仙人骑鲤”出自《列仙传》,《行经华阴》其实没有提到相关传说,不过北斋为了演绎“学长生”之意,便率意以之入画,亦因此为本诗添加了新的诠释意思。由此可见,北斋主画的不是只有现实风物场景的再现,虚幻灵动之驰想也是诗歌插画的重要素材。经过北斋之手,《画本》成了展示、拼贴、变造中国传统文化经典文本或符号文本的空间。

五、结论

明代中后期东南沿岸之海上贸易,以及清代一段时期海禁的消除,皆使明清刊行的各类书籍以相当迅疾的速度流入日本市场。此时期所输入的汉籍中,诗文著作占据了相当大的比例。近年,明清诗文汉籍进入日本后的流传渐受关注,诸如陈广宏与侯荣川编《日本所编中国诗文选集汇刊·明代卷》、王卓华与侯荣川编《日本所藏清人诗歌总集善本丛刊》,以至于卞东波与石立善编《中国文集日本古注本丛刊》等古籍文献整理相继而出,为域外汉籍研究提供新材料和新视野。其中卞、石二人所编的第二辑便辑录影印了《唐诗选》和刻注解本共7种,可谓众集之冠,重要性非凡。在我们逐渐掌握这些文献材料,以至阐发其诗学或文化意义同时,绝对不能忽略江户时代以来的出版环境与文本生成的关系,甚至应该向上寻溯至明清时期的印刻情况,参照彼此间的文本变异以及文学意义,这是东亚汉籍研究尚需深挖的领域。

附图:

图1 姚合《老马》

图2 王维《鹿柴》

图3 王维《少年行》

图4 储光羲《长安道》

图5 骆宾王《军中登城楼》

图6 王昌龄《从军行》

图7 李峤《长宁公主东庄侍宴》

图8 沈佺期《龙池篇》

图9 王维《过香积寺》

图10 沈佺期《红楼院应制》

图11 李白《送友人入蜀》

图12 崔颢《行经华阴》