叶景葵藏书交游与图书馆活动新探

——以《卷盦札记》为考察中心

谷玲玲

0 引言

晚清民国时期,我国处于新旧交替的阶段,社会各方面受到西方影响而不断变化,藏书界亦不例外,涌现出大批新式藏书家,如潘景郑、顾廷龙、张元济、丁祖荫。他们既继承藏书传统,以收藏、校勘、刊印古籍为主,又接受西方文化,创办新式图书馆。他们不仅藏书宏富,而且互相赠阅,切磋学问,逐渐形成不同以往的藏书文化圈,对近代中国的转型产生了重要的影响。

叶景葵(1874-1949),字揆初,号卷盦,浙江仁和(今属杭州)人,光绪二十九年进士,清末民国时期著名实业家、藏书家,上海合众图书馆创办者之一。叶氏一生藏书成癖,校书成痴,尤好收藏名人稿本与批校本,藏书达2,800余部,超过3万册,撰有《杭州叶氏卷盦藏书目录》《卷盦书跋》等。叶氏作为晚清民国时期重要的藏书家,其藏书、交游与图书馆活动无疑是一个典型缩影,展现了这个群体真实的生活状态,因此一直是近代藏书史、图书馆学史的热门研究人物,相关论著极多,或阐述叶氏的藏书活动与藏书思想[1],或考察叶氏创立合众图书馆的因由与过程[2],或介绍叶氏和好友徐森玉的交往与深厚友谊[3]。然而,不论是对叶氏的藏书、交游活动进行梳理,还是考述他的藏书思想与特点,学界依据的史料无外乎两种:一是叶氏好友著作中的相关记载(如顾廷龙、张元济),二是叶氏本人的著作,最主要的是《卷盦书跋》①。笔者近来研读叶氏《卷盦札记》,意外发现书中记载大量叶氏藏书、交游与图书馆活动的事迹,且基本不见于其他著作,具有重要的学术价值。鉴于此书长期被研究者所忽视,至今湮没无闻,其隐藏的学术意义亟待发掘,故笔者不揣冒昧,拟对《卷盦札记》进行一番探研,以期对叶氏的研究有所裨益。

1 《卷盦札记》的基本情况及与《卷盦书跋》的关系

《卷盦札记》又名《卷盦賸稿》,据书前陈叔通《序》云:“(叶景葵)晚年匿居沪滨,从事商业,然仍手不释卷,积书悉以捐入所创立合众图书馆。兹编札记,皆在合众图书馆成立以后,留意旧籍,随笔记录。”[4]据此,《卷盦札记》是叶氏晚年寓居上海时撰作的藏书与读书随笔。书中虽没有明确说明写作的具体时间范围,但可分析获知。《卷盦札记》第一条记载:“癸卯同年刘翰臣命其子来访,携示大德刊《说苑》残页……”[4]177据柳和城《叶景葵年谱长编》,此事发生的时间是1941年1月下旬[5],由此可知《卷盦札记》记录的起始时间。《卷盦札记》倒数第八条记载:“编《赵尚书奏议目录》竟,未分卷,附《赵大臣奏议目》一卷,自去秋至今始写成。”[4]238叶氏《杭州叶氏卷盦藏书目录》亦著录有此书“民国三十三年(1944)手稿本,一册”[6]。又倒数第六条记载:“吴向之同年廷燮自南京来访,今年(甲申,1944)十一月八十大庆,已较前龙钟,记忆力尚未失,娓娓话。”[4]238又最后一条云:“又乞仲恕丈指示,至十二月初始脱稿。稿存合众图书馆。”[4]239可见1944年底是《卷盦札记》内容的终止时间。综上,叶氏《卷盦札记》所记内容的具体时间是1941年初至1944年底。

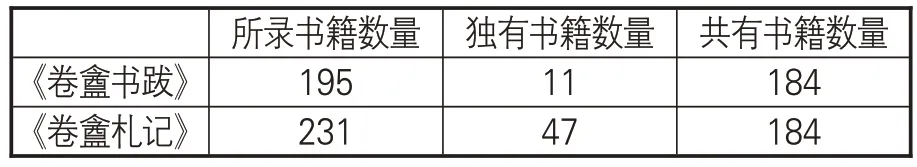

比较法是重要的学术研究方法,可获取研究对象与其他同类著作的区别,挖掘研究对象深藏的独特价值。鉴于此,欲明晰《卷盦札记》的学术价值,须先弄清楚《卷盦札记》与《卷盦书跋》的关系。《卷盦札记》与《卷盦书跋》最早各自单行,叶景葵去世之后,其好友顾廷龙将叶氏的藏书题跋汇集成《卷盦书跋》一书,1957年由古典文学出版社出版。《卷盦札记》最早版本是1963年铅印本(首页有“朱启钤题,时年九十一”),出版社不详。柳和城将二书合并为一进行标点整理,题名《卷盦书跋(附三种)》,2019年由上海古籍出版社出版。经笔者统计,《卷盦书跋》共收录了195种书籍,而《卷盦札记》则记述了231部书籍。据表1,可把《卷盦书跋》与《卷盦札记》的内容差异分成三种情况。

表1 《卷盫札记》与《卷盫书跋》所收书籍数量(种)统计表

1.1 《卷盦札记》特有的内容

《卷盦札记》记录的书籍数量多于《卷盦书跋》,除二书都有的书籍外,尚有47种不见于《卷盦书跋》。如:

乔景熹携示《说文解字补义》残稿,第四、第十二卷不全,第五卷全,余皆阙。明包希鲁撰。乾嘉时人抄本,小篆甚精,楷书亦沈著,颇似孙渊如,惜无署名。铃印曰“招勇将军曾孙”,俟考。[4]230

阅《蒙兀儿史记》。初阅于地名、人名颇有难读之叹,继阅《西域》诸传及《三藩地名通释》,再复读本纪及列传,便十得五六。此书出,《新元史》可废,虽未竟其志,已为不朽之作。孟心史《叙》尤可传。[4]222

阅《唐诗鼓吹》。康熙刊本十卷,陈少章临何义门批点,何又加批,陈又加笺释。前有顾千里题识。只誊前六卷,后四卷以临本配。王欣夫所藏,云是丁芝孙故物。[4]236

由上,《卷盦札记》或记述古籍卷数,或称赞内容价值,或评述人物特点,文字凝练,内容丰富,可惜未全部收入《卷盦书跋》,因此不为人所知。

1.2 《卷盦书跋》独有的书籍

《卷盦书跋》中亦有11种书籍《卷盦札记》没有提及。如:

《春秋左传杜注》。前得《仪礼正义》,亦有述礼堂藏印。此书分四色,前后评点,深得左氏行文之宗旨,当系胡氏群从所为,惜末署名。庚辰正月景葵。[7]

《鲍氏战国策注》。曩得郁华阁旧藏本,已将卷末篆文牌子剜去。此本尚完,故并存之。丙寅(1926)夏日购于杭州抱经堂。全书评点,均明人手笔,精审不苟。景葵记。[7]24

以上二则叶氏分别撰作于1940 年、1926年,并非是叶氏晚年1941-1944年之间,其余9则亦属于此种情况,因而《卷盦札记》未收。

1.3 《卷盦书跋》与《卷盦札记》皆有但不完全相同的内容

(1)《卷盦札记》记述内容晚于《卷盦书跋》。如《卷盦书跋·曹君直舍人残稿跋》云:

曹舍人文集,已经王君欣夫编定。戊寅,苏州失陷,闻文稿亦散失,乃借欣夫所藏手稿残册录副。卷中自《谕南学诸生文》起,至《金作赎刑说》止,皆手稿也。自《宋本说苑跋》以下,乃自编《笺经室群书题跋》,本托高舍人欣木在中华书局印行,因乱未果。现向欣木假得,附录于后。录甫竞,闻全稿已经介弟叔彦觅得,欣夫鸠集同人,拟出资刊刻,纸墨价涨,集款未成,不知何时始能告成也。己卯十月,景葵记。[7]168

据上,叶氏此跋撰于1939 年,当时仅知《曹君直文集》经王欣夫编定,但因纸墨价格上涨等原因,未能刊刻。然《卷盦札记》则记述王欣夫已完成《曹君直遗集》的刊刻:

王欣夫大隆来商排印《曹君直遗集》事,知胡绥之文稿有一部分已入其手。[4]183

王欣夫来言,《曹君直遗集》已排好四卷。[4]202

三十年(1941)九月五日,合众图书馆开始迁移新屋。欣夫来,示《曹君直遗集》样本。[4]220

由上,《卷盦札记》明确记载了《曹君直遗文集》的刊刻时间,可见《卷盦札记》部分内容晚于《卷盦书跋》。

(2)《卷盦书跋》记述的内容晚于《卷盦札记》。比如《卷盦札记》中有关叶氏校阅《读史方舆纪要》稿本的条目共计5条,第一条校阅福建4册、江西6册、广东6册、广西6册,胡广8册,第二条校阅陕西14册、浙江6册、南直10册、叙目10册、北直9册、州域形势9册,第三条校阅山东9册、河南6册、川渎6册、四川8册、贵州4册、云南6册,第四条校阅山东之胶州条,最后一条《卷盦札记》云:

又繙阅《方舆纪要》各卷,以证明余见之有无不合,并写旧藏抄本、刻本《形势总论》跋语二种。[4]205

《卷盦书跋》中恰好有《读史方舆纪要稿本》[7]40和《方舆纪要州域形势说》[7]48两篇跋文。前一篇跋文将叶氏校阅《读史方舆纪要》各省结果分别记述,内容甚详,后一篇跋文的落款时间是“辛巳(1941)四月”[7]48,正处于《卷盦札记》记录的时间范围内。由此可见,此处《卷盦书跋》记述的内容晚于《卷盦札记》。

又如《卷盦札记》云:

阅师二宗斋《读易札记》。汉阳关季华棠著,未刊。因查师二宗缘起,叔通赠《汉阳关先生遗集》一册,并读之,文诗词均清迈拔俗。[4]177

《卷盦书跋》亦有此跋文《师二宗斋读易札记跋》,云:

汉阳关棠慕郭林宗、阮嗣宗之为人,颜其居日师二宗斋。中光绪乙酉举人,为罗田县教谕,刻厉于学,从游甚众。植品清峻,湘抚陈宝箴专折奏保,旨未回,即病殁。曾纂修《湖北通志》,编集《湖北文征》《湖北丛书》,著有《读易札记》,及诗文词若干卷。门人陈曾寿梓其诗文词,有《读易札记序》一篇,此稿未刊,盖从其门人谢风孙钞本传录者。旧藏沈乙盦家,辛巳春购得后,又觅得遗集刻本,其子炯重印者。今亦稀见,并交合众图书馆庋藏之。景葵记。[7]3

比较上文两则内容,《卷盦札记》语句较为简单,或是叶氏最初查阅《读易札记》所获得的情况,了解甚少。然《卷盦书跋》不仅介绍了作者阳关先生的生平历程,还记述了《读易札记》的旧藏与流传情况,可证此条《卷盦书跋》内容晚于《卷盦札记》。

综上,通过比勘《卷盦书跋》与《卷盦札记》的异同,判断跋文撰写时间之先后,可知两书内容各有侧重。《卷盦札记》主要记述了叶氏晚年的藏书、读书笔记,事无巨细,书无轻重,皆有记录。而《卷盦书跋》则是叶氏选择较为重要的古籍撰作跋文,内容完善,没有时间限制。由此可见,《卷盦札记》与《卷盦书跋》二书记载的内容存在相当程度的互补关系,仅依据《卷盦书跋》,所得只是其中一端,难称全面客观。

2 《卷盦札记》所见叶氏图书馆建设活动

1939 年日寇占领上海,不少典籍毁于战火,先贤遗著散佚四方,叶氏深为痛惜,遂联合张元济等知名人士奔走呼号,募集资金,创办上海合众图书馆。《卷盦札记》中亦有关于叶氏建设合众图书馆的记述,大致可分3个方面。

(1)叶氏认为图书馆应当收藏博物馆的物品。按照今日的理解,图书馆藏品主要是图书,还有一些影像资料、微缩胶卷等补充性物品。但是追溯近代图书馆的历史,可以发现在初期图书馆和博物馆是设立在一起的,统称“图书博物馆”,直到后来才分成两个独立的机构。民国是我国图书馆的初创时期,当时学者在论述图书馆建设时自然摆脱不了其早期含义,如于乃义先生《云南图书馆见闻录》记述云南图书馆创立之初博物馆的基本情况[8]。如《卷盦札记》中,叶氏亦认为图书馆应当收藏博物馆的物品,叶氏云:“起潜(指顾廷龙)来,谓余送馆之金石旧拓本颇多,而造象一类尤为丰富,淡次颇有喜色。余祖专研造象……余叔浩吾公所收曾氏造象,尤为精博,尚在杭州旧居,倘能悉数运出,可成大观,整理之役,则非起潜莫属矣。”[4]204又云:“杭州带到北齐天保白石造象一座,系浩吾叔所藏,未付劫灰。尚有一座未到,皆图书馆所当保存也。”[4]214据此,叶氏家族世代有收藏造象的喜好,合众图书馆收藏的造象主要来自叶氏的堂叔叶瀚。

(2)叶氏尽毕生之力兴建合众图书馆。合众图书馆兴建于抗日战争时期,其目的是保存珍贵古籍免受战争残损,意义重要且特殊,它兴建的成功与否直接决定一大批古籍的命运,因此叶氏对图书馆的建设尤为关心,从选址、工程进度、募捐资金,到书籍搜集、董事会成立、日常管理,可谓事无巨细,身体力行,亲自参与。如《卷盦札记》中记载民国三十年(1941)九月五日,合众图书馆开始迁移新屋,叶氏前去视察,有所感触:“余捐入合众图书馆十五万元,以其半为馆置地二亩,今年建新馆已告成,余租得馆地九分,营一新宅,订期二十五年,期满以屋送馆。余与馆为比邻,可以朝夕往来,为计良得。昔日我为主,而书为客,今书为馆所有,地亦馆所有,我租馆地,而阅馆书,书为主,而我为客,无异寄生于书,故以后别号书寄生。”[4]221叶氏此文感人至深,爱书护书之心令人敬叹!这种精神会随着书籍之流传而彰显应有的价值。又如,叶氏对图书馆的财务与日常管理尽心尽力:“草图书馆财政报告,预备提出于下星期二董事会。合众图书馆第二次董事会,报告经手财务概要,并点交财产。当选常务董事。”[4]220上述事例足见叶氏对合众图书馆的建设关心备至,可谓耗尽心血。

(3)叶氏广拓图书馆藏书来源。合众图书馆创办之初衷是为了保存珍贵古籍,然除了叶氏自己的书籍外,为了增加书籍数量、提高馆藏质量,还必须广泛拓展藏书来源,因此叶氏采取了多种搜集方式,《卷盦札记》中有相应记载。一是向好友、家人相借,如叶氏听闻“许宝骅言其祖恭慎公有手书日记五册,起光绪戊子,迄癸巳”[4]204,遂借来钞录入图书馆收藏。又如叶氏将堂叔叶瀚收藏的碑拓全部借来:“浩叔所藏碑拓全部寄到,送合众收藏,所余者仅普通书数匣而已。”[4]216二是进行购买,如叶氏购得《钱敏肃公奏稿》残存4 册,信稿8 册,将之与刻本比勘“知未刊之稿颇多”,颇为珍贵,“即当送馆保存,俾无失坠”[4]207。三是好友相赠,如:“仲恕(陈汉第)来谈,以谔士先生手校湖北局刻《意林》赠馆保存,叔通亦有一副本,先已送馆。”[4]193又如:“仲恕检得项城公牍手稿,为跋语万言,详述于项城离合之迹,翔实渊雅,极有助于史乘,已允送馆保存。”[4]218

综上,叶氏将毕生精力都放在合众图书馆的建设上,不仅将全部藏书无偿捐出,而且对馆内大小事务特别上心,亲身躬行,对保存古籍文献做出了巨大贡献。

3 《卷盦札记》所见叶景葵阅书、校书活动

相比《卷盦书跋》而言,《卷盦札记》记述了更多叶氏晚年的藏书活动,主要可分为阅书与校书两个方面。

3.1 《卷盦札记》所见叶景葵阅书活动

(1)阅书数量极多,范围遍及古今。《卷盦札记》记录叶氏校阅的书籍数量颇多,达到200余种,不仅包括传统四部典籍,如侯康《谷梁礼证》、沈东甫《新旧唐书合钞》、周济《晋略》、丁济南《汉石经考证》、赵翼《廿二史札记》、洪亮吉《瓯北集》、凌廷堪《校礼堂集》、梁启超手写《康南海集》等,还有诸多名人批校本,如张皋文批点本《前汉书》、王念孙校读《荀子》、朱鹤龄批注《杜诗》等,甚至还包括一些时人著作,如章太炎《上合肥书》、王重民《巴黎敦煌残卷叙录》等,可谓博稽群书、通览古今。

(2)介绍书籍的来源与基本情况。如《安阳县叶公渠碑记》,《卷盦札记》云:“光绪二十二年(1896)事,先君正四十一岁,修挖青龙河,及大小青龙渠,捐廉施工,颂声蔚起,渠成,名曰叶公渠。当时竣工禀复起草时,余正侍坐,亲见踌躇满志之状,今已四十六年矣,昔时公牍稿,止存此件。”[4]191据此,叶景葵介绍《碑记》撰作之来历,缅怀父亲挖河修渠、捐赠钱财、造福一方的功绩。再如叶氏阅《存雅堂遗稿》,不仅记录该书款识、流传等基本情况,如:“劳氏昆仲墨校,鲍渌饮朱校,并有学林堂印,为高宰平先生旧藏,卷首有瘦居士朱文印。”还指出此书本名《方韶卿遗稿》,顺治甲午原刊十三卷本,后经四库馆臣改定为今名,且改为五卷[4]188。

(3)评点书籍内容。或许因为文体是随笔的缘故,《卷盦札记》中随处可见叶氏对所阅书籍的点评,或肯定,或称赞,或批驳,或感叹,内容相当丰富。如阅览《朱子集》,叶氏认为此书“多可读之文”,并以“光明正大,疏畅洞达”8字给予肯定[4]202。又如叶氏高度赞扬《孙仲玙日记》云:“博学慎思,持论平允,所作诗,雄浑苍劲,颇多得意之作。”[4]194而对《纪文达公遗集》,《卷盦札记》却云:“颇芜杂而不精,其文蹊径平凡,无过人之处。”[4]200可见叶氏评价不高。再如叶氏评述赵翼《瓯北集》,既称赞“七古纵横恣肆,毫无俗骨”,又批评“晚年诗因求工而反拙,不如中年”[4]215。

3.2 《卷盦札记》所见叶景葵校书活动

叶氏在阅读古籍过程中,会发现一些文本读起来不通顺,存在问题。每当遇到这种情况,叶氏就会查询其他资料进行校勘,对书中的错误之处进行细致科学的考证,分析产生讹误的原因,为后学研究提供参考,试举3例。

(1)校阅吴成仪选编《全唐诗抄》(璜川书屋写刊本),叶氏指出书中王之涣《凉州词》诗句“黄河远上白云间”有一字沿讹,为后人所忽略,即句中“黄河”两字与下三句皆不贯串,此诗之佳处,不知何在。而后叶氏见北平图书馆藏明铜活字本此句“黄河”作“黄砂”,进而分析曰:“若作‘沙’字,则第二句之‘万仞山’,便有意义,而第三、四句字字皆有著落。第一、二句写出凉州荒寒萧索之象,便为第三句‘怨’字著力,于是此诗全体灵活矣。”因此,叶氏认为:“盖本作‘沙’,讹作‘河’,草书形近之故。”[4]201

(2)叶氏校阅杜甫《游龙门奉先寺》诗句“天阙象纬逼”。大部分学者都主张从宋本作“阙”字,唯独清人朱鹤龄《杜诗注》引此句云“或作,诸家皆不之审”。叶氏赞成朱鹤龄的观点,并进一步分析:“不知此诗系工部少作,体格全摹六朝,第二、三联,均以上下句相对,第三联第二字应用动词,则‘逼’字方可解。以声调论,此字亦必用平,不应用仄;以诗意论,‘’然后知其‘逼’,‘卧’然后知其‘冷’,极易解释。若用‘阙’字,以天阙与象维两个名词相接,句法笨拙,不伦不类,全诗便无精彩矣。”至于因何致误,叶氏亦认为二字“草书形近而讹也”[4]201。

(3)校阅存古阁本《伊阙三龛碑》,其中“登十号而御六口”“其流口于百氏”二句有缺字。前人多认为“六”下缺字细审似“文”字,“流”下细审似“承”字。叶氏却指出:“虽亦模糊,却非‘文’字,非‘天’即‘大’,以‘大’字为近……似非‘承’字。”[4]203叶氏也仅仅是猜测,没有确证。为了弄清楚何字,叶氏跑去游览龙门,亲至《三龛碑》下摹挲,证实自己的猜测。据此一事,足见叶氏认真严谨、实事求是的校勘态度。

4 《卷盦札记》所见叶景葵交游活动

叶氏一生交游广泛,不论是为官之时,还是投身实业,乃至晚年定居上海,皆有众多至交好友,其中不乏诸如张元济、顾廷龙等当时名人。他们志同道合,或互相借阅、抄录、赠送古籍,或评点书籍作者与内容,或共同研讨学术问题。《卷盦札记》内容丰富,亦记述了诸多与友人赠书、购书轶事,有助于我们深入了解叶氏晚年的交游活动。虽然《卷盦书跋》已有大量关于叶氏交游的记载,但二书内容各有侧重,不完全重合。以下选取《卷盦札记》独有的、不见于《卷盦书跋》的事迹,考述叶氏晚年的交游活动。

据《卷盦札记》,与叶氏交往密切者主要有5位。

潘景郑(1907-2003),原名承弼,字良甫,号寄沤,江苏苏州人,近现代著名藏书家与版本目录学家,与其兄潘博山共贮“宝山楼”,藏书多达30万卷,有《著砚楼读书记》等。潘景郑在《卷盦札记》中共出现两次,一是潘景郑藏有《明通鉴》残抄本11册,并认定是万季野著。叶氏借来批阅,发现是汪尧峰藏本,断定是清初抄本[4]184。二是江西萍乡藏书家文素松的思简楼藏书散出,尽归上海书坊集宝斋,叶氏和潘景郑、顾廷龙相约前往观书,一同选购,互相交换意见,最终选取数十种[4]206。

陈汉第(1874-1949),字仲恕,号伏庐,浙江杭县(今杭州)人,清季翰林,历任国务院秘书长,清史馆编纂,晚年寓上海,近代著名书画家、金石家。其弟陈敬第(1876-1966),字叔通,号云麋,光绪二十九年进士,著名民主人士,亦善书画。陈氏兄弟同为合众图书馆创办者,与叶氏有着很深的交往。《卷盦札记》前序之一即是陈叔通撰写,详细记述了二人相识、相知的交往历程,如陈氏追忆与叶氏初识之场景:“余于清季光绪癸卯(1903)抵京,寓西珠市口仁钱会馆。君外舅朱养田钟琪为余妻从兄,以道员来京引见,偕君过访,始识君,与余为癸卯同年。”[4]175又如陈氏晚年怀念二人深厚的友谊曰:“君长余二年,使犹健在,得见今日之昌盛,或更出而有所贡献,其愉快为何如?每一回忆,辄为怃然。”[4]176读之感受颇深。在叶景葵去世后,陈叔通为纪念他,发起编印叶氏《卷盦賸稿》,收录叶氏晚年读书随笔。据上,足见二人友谊之深。

徐森玉(1881-1972),名鸿宝,字森玉,以字行,浙江吴兴(今湖州)人。著名文物鉴定家、金石学家、版本目录学家,曾任北京大学图书馆馆长、故宫博物院院长、上海博物馆馆长等职。徐森玉亦为叶氏《卷盦札记》撰写前序,记录了二人长达60年之久的友谊之情。据序文,1902年叶景葵应山西巡抚赵尔巽的邀请来到太原,任巡抚衙门文案。其间,经过陈莱青兄弟的介绍,叶景葵结识了正在山西大学堂西学专斋就学的徐森玉,二人“纵论时务,甚相得也”[4]173。然此后的几十年里二人分离多于相聚,但皆有收藏古籍之喜好,经常互通信件讨论一些稀见版本。如徐氏序文中谈及叶先生:“尝得张惠言、张成孙父子所撰《谐声谱》稿本,为研究文字音韵要著,亟谋刊传,倩人校录。余亦为之借传抄之本,以供参考。”[4]174可见在二人的共同努力下,张氏《谐声谱》稿本得以重见天日。此书出版后得到许多著名学者的高度评价,此事亦成为近代古籍出版史上的一段美谈。

朱遂翔(1894-1967),字慎初,浙江绍兴人,杭州抱经堂书局创始人,民国旧书业著名人物,与孙殿起合称为“南朱北孙”。他藏书满楼,亦是当时藏书家。叶氏经常从朱遂翔书店购买书籍,其中最著名《读史方舆纪要》稿本就是得之朱氏。《卷盦札记》中记录了一段叶氏的真情实感:“余往来里门,于上下车站时,必至抱经堂,与慎初晤谈,示以未见书甚多。鼹鼠饮河,所收有限。慎初勤能和易,精力过人。售书者乐与之商,求书者亦踵相接。粤东莫氏收慎初邮寄之书,凡库中所无,概不拒绝。吾乡王氏,搜罗方志,名闻海宇,大半经慎初手,其为人信任如此。近来薄有蓄积,感斯业之不易竞争,其意似已鄙夷鬻书,而倾向藏书,诚为空谷足音,闻之可喜。夫鬻书与藏书,皆有功于书者也……”[4]191此段语句足见二人深情厚谊。

孙宝瑄(1874-1924),字仲玙,浙江钱塘人,清末民初学者。孙家是书香门第,家中藏书不下两万卷,能文能诗,涉猎甚广,与当时诸多名人雅士尝相过从,诸如章太炎、梁启超、谭嗣同、张元济、严复等,著有《忘山庐日记》《忘山庐诗存》传世。《卷盦札记》中记录叶氏“到京应试时,与仲玙常往来”,称赞他“勤学敦品,记诵渊博,深识古今学术源流,师友多直谅之士”,并对其日记大为赞赏:“日记甚详,纤悉必书,以毋自欺为旨。”[4]194然孙氏逝后,其子颇不更事,因而叶氏千方百计从孙氏家寻得孙氏《忘山庐日记》,送至合众图书馆保存。仅此一事,足见叶氏对孙氏学识之推崇,二人友谊之深。

《卷盦札记》中还提及王晋卿、朱亿劬、王季烈、姚石子、顾梅鼎等人,涉及政界、学术界、旧书商界、藏书界,足见叶景葵交游之广。正是有赖于与这些志同道合好友互通有无,叶氏得见众多稀世珍本,眼界颇广,积累甚多,最终撰成《卷盦书跋》等著作,流传至今,亦可见这些交游活动对叶氏藏书事业的重要影响。

5 结语

本文以《卷盦札记》为中心,详细考察了叶景葵晚年藏书、交游与图书馆方面的活动。藏书方面,叶氏校阅200余种书籍,遍及古今,或记录版本情况,或考察书籍来源,或评点著作特点,或校勘文字讹误;交游方面,叶氏经常与各界好友互相借阅、抄录、赠送古籍,共同研讨学术问题,甚为广泛;图书馆活动方面,叶氏为保护珍贵典籍免受战火,奔走呼号,创办合众图书馆,事无巨细,亲身躬行,采取多种蒐集方式,拓展藏书来源,可谓耗尽心血。以上探讨虽然是叶氏的个人经历,却是晚清民国时期新式藏书家真实生活状态的缩影,从中不仅可以窥见这些藏书家们最普通的读书与交游日常,更能体会到他们对传统典籍与文化的热爱,旧邦故典有赖于他们的收集而得以护持,为保存和传播古籍文献做出了巨大贡献,这种精神会随着书籍之流传而彰显其应有的价值。

注释

①《卷盦书跋》是叶氏遗稿,汇集生前撰作的书籍跋文,主要内容包括描述古籍的版本面貌、记录版本源流与藏书来源、介绍刊刻情况、评价版本价值、记述好友间交游事迹、抒发个人情感等,付园园《叶景葵〈卷盦书跋〉研究》(延边大学2015年硕士学位论文)从多个角度对此书进行全面详尽的考察。