长寿风险对基本医疗保险统筹基金的冲击效应研究

孙翎 李光泽

摘 要:借鉴金融风险管理中VaR和CVaR模型对尾部风险的测量思路,通过构建有限数据Lee-Carter死亡率预测模型,测算了人口的长寿风险及其对基本医疗保险统筹基金的冲击效应,结果表明:2015-2060年基本医疗保险参保人群将面临巨大的长寿风险,极端情况下长寿风险将给统筹基金收支结余超预期下降造成不容忽视的尾部损失;推迟退休年龄、提高生育率、调整个人账户和报销比例、提高职工缴费工资和控制住院费用增长均可以在一定程度上缓解长寿风险的冲击。建议明确政府在基本医疗保险长寿风险管理中的主导作用,构建医疗、养老和长期护理保险的三险联动保障机制。

关键词: 长寿风险;基本医疗保险;VaR模型;CVaR模型;Lee-Carter模型

中圖分类号:F842.6 文献标识码: A 文章编号:1003-7217(2021)04-0039-09

一、引 言

长寿风险是人口寿命超过预期值带来的风险[1]。我国现有的基本医疗保险制度(即城镇职工基本医疗保险制度,以下简称“基本医保”)规定退休人员不缴费,由在职人员的缴费形成统筹基金,用于偿付所有参保人员的医疗支出,在长寿风险的冲击下,该筹资机制将无可避免地导致缴费人群占比越来越低,偿付人群不仅占比越来越高并且享受医保服务的时间越来越长,原本建立在高生育率、低寿命背景下的基本医保制度将面临严峻的挑战,探讨长寿风险对基本医保统筹基金的冲击效应,有助于科学评估人口新形势下基本医保制度的可持续发展能力,具有重要的现实意义。

人口死亡率建模是长寿风险度量的核心问题,可选择的建模方式分为确定型死亡率和随机型死亡率两类,以Lee-Carter模型(以下称LC模型)为代表的随机型死亡率模型,克服了确定型死亡率模型只考虑年龄效应未考虑时间效应的缺陷[2],为了降低样本量不足对预测结果造成的影响,有学者通过双随机过程提出了有限数据下的LC模型[3]。

国内外学者非常关注商业年金、企业年金的长寿风险管理,成果相对比较丰富。从理论层面来看包括:基于风险调查与偿付能力评估模型测量长寿风险对商业年金组合和企业年金系统的影响[4],用破产概率的方法分析长寿风险对年金资本需求的影响[5],长寿风险在保单贴现的应用[6],长寿风险对企业年金缴费率和资产配置的影响[7],以及长寿风险证券化、稳健对冲与稳健管理技术[8,9]。从实务操作层面来看,国外保险公司推出了各种解决方案,包括附保证变额年金、长期护理保险、反向抵押贷款、自然对冲、长寿风险再保险和长寿风险证券化等[10-13]。

类比于商业运作的保险基金,政府运作的保险基金同样面临的长寿风险。国外学者认为长寿风险是养老金改革的三大重大问题之一,与之相关的研究多以定性分析为主[14],例如以新加坡养老金系统为例,探讨了政府政策对长寿风险管理的影响[15]。我国学者系统地分析了养老基金长寿风险管理中存在的问题[16],认为可通过大数法则消除预期死亡率水平带来的基本养老保险非系统性波动,但无法解决预期寿命普遍延长的系统性长寿风险[17],推进我国养老保险制度改革是管理与应对长寿风险的一个重要组成部分[18]。也有部分国内学者利用在险价值(Value at risk,VaR)模型定量测度了长寿风险对我国城镇职工基本养老保险的冲击效应[7,17]。

结合现有研究的进展和不足,本文选择基本医保统筹基金的收支结余额作为测算指标,对基本医保的长寿风险展开探索性研究,力求为基本医保制度的可持续发展提供科学决策依据。在测量模型的选取上,现有文献研究多数采用了VaR模型,条件VaR(Conditional VaR,以下简称CVaR)模型可以克服单纯采用VaR模型无法处理尾部风险的不足[19],本文尝试将CVaR模型引入长寿风险与社会保险基金风险管理领域,以期得到更加全面的测算结果。

二、研究设计与模型构建

(一)概念界定与测算思路

本文将人口的长寿风险定义为:在其他条件不变情况下,由于死亡率的超预期降低而导致的人口超预期增长的数量。测算思路如下:在95%的置信水平下,综合运用有限数据下的LC模型、VaR模型和CVaR模型测算出死亡率的下界和期望值,利用年龄移算法分别推算出人口数量上界和期望值,上界与期望值之间的差值即为人口长寿风险的预测结果。

将长寿风险对基本医保统筹基金的冲击效应界定为:在其他条件保持不变的情况下,由于基本医保参保人口的死亡率超预期降低而导致统筹基金收支结余超预期下降的金额。测算思路如下:基于总人口长寿风险预测出参保人口的长寿风险,将预测结果代入统筹基金的收支模型中,得到统筹基金收支结余超预期下降的金额即为冲击效应的测算结果。

(二)有限数据下的LC死亡率预测模型

三、数据来源与参数设定

(一)测算区间与数据来源

选择2010年作为基年,以2000-2015年的实际数据对关键参数的预测结果进行校验,预测区间为2015-2060年。

与人口相关的数据来源于1990年、2000年、2010年《中国人口普查资料》和1995年、2005年、2015年《全国1%人口抽样调查资料》。人口的年龄段区间选取0岁至100岁以上,100岁以下每个年龄为一组,100岁及以上记为一组,共101组。与收入相关的数据来源于国家统计局官网公布的2000-2016年城镇单位就业人员平均工资和国内生产总值的数据。与医保相关的数据来源于国家统计局官网公布的2000-2016年“城镇在职人员基本医疗保险年末参保人数”和“城镇退休人员基本医疗保险年末参保人数”。与医疗相关的数据来源于历年《中国卫生服务调查研究》和《中国卫生和计划生育统计年鉴》。

(二)与人口相关的参数设定

基于现有统计数据,本文将出生男女性别比设为1.1∶1,极限生存年龄取100岁。

关于总和生育率的设定,将以2010年和2015年的平均总和生育率为基础,结合《国家人口发展规划(2016-2030年)》、2015年全面二胎政策以及全面放开生育的政策预期,并参考2014年育龄妇女再生育意愿的调查数据[22],对未来生育情况分高中低三个方案假定,每个方案再区分为四个阶段(见表1)。

关于城镇化率,“十三五”规划纲要指出到2020年我国常住人口城镇化率将达到60%,国务院发展研究中心调研报告预测2020、2030、2040 和2050 年城镇化率分别为60.34%、68.38%、75.37%和81.63%,假定我国城镇化率从2010年的50.27%提升至2050年峰值75%后保持稳定,其中,2010年至2020年城镇化率年均提高1.2%,2021至2050年年均提高0.42%。

(三)与就业和工资相关的参数设定

最低就业年龄设定为16岁,男性退休年龄设为60周岁,女性退休年龄设为55周岁。

关于就业比率(城镇就业人员/城镇人口),2000年以来该数据始终在55%左右,故设定未来城镇就业率依旧保持稳定在55%的水平。

城镇职工平均工资增长率的基准方案设定如下:从2016年增长率10.08%开始,每年线性递减至2030年8.66%,而后继续线性递减至2040年7.29%,最后线性递减并稳定于6%左右的水平。

(四)与基本医保相关的参数设定

2010-2015年基本医保制度覆盖率(职工参保人口/城镇就业人口)的均值为52.93%。在医保全覆盖的发展目标下,对覆盖率设定如下:2035年之前由52.93%逐年提升1.5%,2035-2050年逐年提升1%,到2050年左右提升至近100%。

关于缴费比例,16-45岁在职人员的单位缴费比例设定为6%,45岁至退休年龄之间的在职人员单位缴费比例为8%,退休之后缴费比例为零。同时设定在单位缴费中,70%进入统筹基金,30%划入个人账户,统筹基金的实际缴费比率等于单位缴费比率和单位缴费划入统筹基金的比例的乘积。

关于住院率和住院费用,基于《中国卫生服务调查研究》给出的分年龄段住院率,对住院率和人均住院费用按年龄结构和性别进行分组,住院率从0岁开始,每5年为一个分组,住院费用从20岁开始,每10年一个分组。结合我国GDP增长率以及2003-2013年《中国卫生服务调查分析报告》的统计结果,将人均住院费用增长率的基准方案设为3.1%。

关于住院费用的实际报销比例,即可报销费用与住院实际总费用的比率,从全国的平均水平来看,在职人员和退休人员分别在80%和90%左右,但由于报销目录、起付线和封顶线的限制,实际报銷比例通常低于名义报销比例,本文将在职人员和退休人员的住院费用实际报销比例分别设定为70%和80%。

四、测算结果

(一)人口死亡率和全国人口数量的测算结果

依据设定人口死亡率模型,利用Matlab进行数据处理,得到LC模型中α(x),β(x),k(t)的估计结果(见图1~图3)。

在完成人口死亡率测算之后,基于总和生育率(中方案)和出生性别比等参数设定,利用年龄移算法对全国总人口数量进行预测,结果显示2015-2045年人口老龄化进程不断加快,2045年人口年龄结构金字塔开始呈现倒置形态,2060年人口年龄结构金字塔呈现严重倒置形态,人均寿命增加趋势明显。

从原因上分析,人均预期寿命的增加受到经济发展、医疗水平、健康状况、地理位置等众多因素的影响,其中经济发展带来的居民生活质量逐步提高是人均预期寿命增加的重要因素之一[23]。由于LC模型是基于年龄效应和时间序列因子的死亡率预测模型,居民生活质量并没有作为LC模型中死亡率预测的显性依据,但LC模型中基于历史数据得出的时间序列因子k(t)是带负漂移项的随机游走时间序列,其取值本身就是包括居民生活质量在内的众多影响因素共同作用的结果,从变量的估计方法来看,k(t)是时间t的减函数,当β为正时,死亡率随t的增加值越来越小,甚至负增加,因此LC模型隐含分析了居民生活质量提高对死亡率降低的影响。

(二)基本医保参保人口数量及其长寿风险的测算结果

利用全国总人口、死亡率的预测结果,基于城镇化率、城镇就业率、基本医保制度覆盖率等参数设定,取置信水平α=0.95,通过计算NE(t)、N(t,0.95)和NC(t,0.95),得出2015-2060年基本医保参保人口数量的期望值、VaR值模型下的人口上界以及CVaR值模型下的人口上界(见图4)。

由图4可以观察到的第一个结论是人口的期望值呈现出先抑后扬的发展趋势,在本文的基准情形下,参保总人口期望值NE(t)在t=2050年时达到最高值45700.12万人,2051年之后开始出现并一直保持下降的趋势,原因是2050年之前随着城镇化水平和职工参保率的不断提高,使得参保人数持续增加,2050年之后随着城乡人口迁移的增速放缓与医保制度的全覆盖目标达成,低生育率带来的就业人口下降效应逐渐抵消了城镇化和制度扩面的效应,使得参保人口总量开始下降。

由图4可以观察到的第二个结论是在置信水平α=0.95时VaR值模型下参保人口的上界N(t,0.95)一直呈现不断增加的趋势,即使参保总人口的期望值在t=2050年开始出现下降后,N(t,0.95)依然由48430.13万人增加到48531.95万人,CVaR值模型下的人口上界N(t,0.95)则由51262.83万人增加到51483.86万人,通过计算参保人口的上界与期望值之间的差值,即式(15)中的PLR值和式(19)的PLRC值,得到以VaR和CVaR值计的参保人口长寿风险测算结果(见表2的列(1)和列(4))。

由表2列(1),基于VaR值模型的测算结果显示,基本医保参保人口上界与期望值的差值由2015年的97.93万人上升至2060年的4055.77万人,增加了40.42倍,平均每年增加约一倍,说明2015年至2060年我国基本医保参保人口的长寿风险处于不断增大的态势中,必须予以高度重视。对比表2中列(1)和表3列(1)的数据,各年度基于CVaR模型测算出的长寿风险均数倍于VaR模型的测算结果,表明在极端情况下,例如突破性医学技术、生物基因辅助手段的出现治愈了无法攻克的顽疾,人口死亡率得以大幅度降低等情形的出现,将使得基本医保统筹基金的参保人群享受医保服务时间大幅超过期望值。

基于式(16)的PLRE值和PLRR值计算得到VaR模型下的在职人员与退休人员长寿风险(见表2的列(2)和列(3)),基于式(20)的PLREC值和PLRRC值计算得到CVaR模型下的在职人员与退休人员长寿风险(见表3的列(2)和列(3))。对比在职人员与退休人员长寿风险的发展趋势,可以看出由于年轻人的死亡率本身极低,在职人员死亡率超预期降低的尾部风险很小,在职人员的长寿风险相对而言较小。与在职人员相比,到2060年,无论是基于VaR还是CVaR值测算的结果均显示退休人员面临的长寿风险远高于在职人员。此外,在职人员的长寿风险在VaR和CVaR两种模型下测算出的结果差距不大,而退休人员的长寿风险在CVaR值模型下的测算结果远超VaR模型,表明在极端情况下,退休参保人口死亡率超预期降低的尾部风险更大。

(三)长寿风险对基本医保统筹基金冲击效应的测算结果

1.基准情形下的冲击效应。

本文的基准情形的参数设定如下:生育方案采用表1的中方案、男性60岁退休、女性55岁退休、45岁以下参保人与45以上的非退休参保人单位缴费比例分别为6%和8%、单位缴费的个人账户划拨比例为30%、在职人员和退休人员的实际报销比例分别为70%和80%。基于上述假定,由式(24)的BLR值和BLRC值,分别测算出以VaR和CVaR值计的长寿风险对基本医保统筹基金收支结余的冲击效应(见表4)。结果显示不论是在VaR还是CVaR模型下,长寿风险对基本医保统筹基金收支结余的冲击效应不断增大;2015年以VaR计量的冲击效应仅有83亿元左右,2030年之后冲击效应剧烈增加,到2060年超过了7万亿元,年均增长率为16.39%;2060年以CVaR计的冲击效应高达22万亿元以上的规模。由此可见,在低生育率、低死亡率的现实背景下,长寿风险将对基本医保统筹基金的收支平衡产生巨大冲击,并逐年增大到无法忽略的程度。

2.冲击效应的敏感性分析。为了更好地模拟不同政策对冲击效应的影响程度,将对生育政策、退休政策、筹资政策和偿付政策进行敏感性分析。此外,由于在基于LC模型的死亡率和长寿风险预测中,没有直接引入表征经济发展水平和城镇居民生活质量的参数,因此,本文还将在敏感性分布中,选择合适的代理变量,模拟测算经济增长和城镇居民生活质量提高对长寿风险冲击效应的影响。限于篇幅,考虑到CVaR模型相比于VaR模型更细致地测算了尾部风险,后续的敏感性分析均以CVaR模型下的冲击效应作为目标变量。

(1)生育政策调整的敏感性分析,在本文的测算时间区间内,2010年出生的人口最早2026年才开始参加工作,2030年才达到法定结婚年龄,即生育政策的调整最早起作用的时间是2030年,因此,本文将统一选取2030-2060年作为敏感性分析的时间区间。采用CVaR模型,分别测算出高生育率方案和低生育方案下长寿风险对统筹基金的冲击效应,以及高生育率方案和低生育方案相对于基准情形的变动率(见表5)。由于生育率的变动将影响到缴费人口的增减,而缴费人口的增减直接影响基本医保统筹基金的收入,因此,从理论上分析,生育率的增减将缓解或者加强长寿风险的冲击效应,然而,表5的敏感性分析结果显示在2060年之前生育率变化对冲击效应的影响并不显著,远低于预期,究其原因,冲击效应是死亡率的异常变动引起的基金收支缺口变动,结合表2和表3的测算结果,退休人员的长寿风险对统筹基金的冲击效应贡献率远高于在职人员,但在2060年之前由生育率变动引发的多生或者少生的人群尚未迈入退休人员的行列,因此,从短期来看对生育政策进行调整无法有效对冲长寿风险。

(2)退休政策调整的敏感性分析,目前我国正在推行渐进式推迟退休政策,在假设男性和女性的退休年龄分别推迟至65岁和60岁的情形下,得到长寿风险对统筹基金的冲击效应及其相对基准情形的变动情况(见表6的列(2))。从理论上分析,推迟退休年龄一方面可以延长参保人的缴费时间,增加基本医保统筹基金的收入,另一方面由于退休人员的报销比例高于在职人员,推迟退休年龄还可以减少基金支出,既开源又节流,可以有效减缓长寿风险的冲击效应。由表6的列(2)的测算结果来看,推迟五年退休之后,长寿风险的冲击效应明显小于基准值,且两者之间的差值随时间推进不断扩大,2060年可以使冲击效应下降20.46%,印证了理论分析的结论。对比表5生育政策模拟的结果,推迟退休年龄相对于提高生育率而言,是一个更有效的政策调控手段,并且从政策调整的操控空间来看,推迟退休年龄相较于鼓励生育也更具可操作性,然而,推遲退休年龄也面临挤占年轻人就业岗位、老年就业的健康安全隐患等诸多现实问题,必须综合考虑和推进各项配套改革措施。

(3)筹资政策调整的敏感性分析。通过提高筹资水平缓解长寿风险对基本医保统筹基金的冲击效应有两个渠道,一个是直接提高单位缴费率,另一个是降低单位缴费划入个人账户的比例,或者效仿城乡居民基本医疗保险的做法,取消个人账户,将单位缴费全部纳入统筹基金中。在取消个人账户的假设情形下,得到长寿风险对统筹基金的冲击效应及其相对基准情形的变动情况(见表6的列(3)),结果显示取消个人账户仅可以在预测时间区间内给长寿风险的冲击效应带来2%左右的变动,有一定的调整效果但并不显著,结合表2和表3的测算结果,可以推断由于退休人员的长寿风险随着时间的推移呈加速增长的趋势,缴费比率的增加所引起的基金收入增加幅度远小于由于老龄化和长寿化引发的基金支出增加幅度,使得筹资政策的调整效果并不理想。

(4)償付政策调整的敏感性分析,将基准情形下在职人员和退休人员的报销比例调低5%,分别设为65%和75%,得到长寿风险对统筹基金的冲击效应及其相对基准情形的变动情况(见表6的列(4))。结果显示:降低5%报销比例可以在预测时间区间内给长寿风险的冲击效应带来6%左右的变动,相较于筹资政策而言,偿付政策的调整效果更为显著,且调整效果较为稳定。究其原因,由于现行的基本医保制度规定退休人员不缴费,对筹资政策的调整仅局限于在岗职工,而偿付政策的调整同时影响到在岗职工和退休职工,且退休职工的医疗费用支出显著高于在岗职工,因此,尽管调整个人账户和报销比例都属于医保福利向下调整的政策,但从缓解长寿风险冲击效应的效果而言,可以优先考虑调整报销比例。

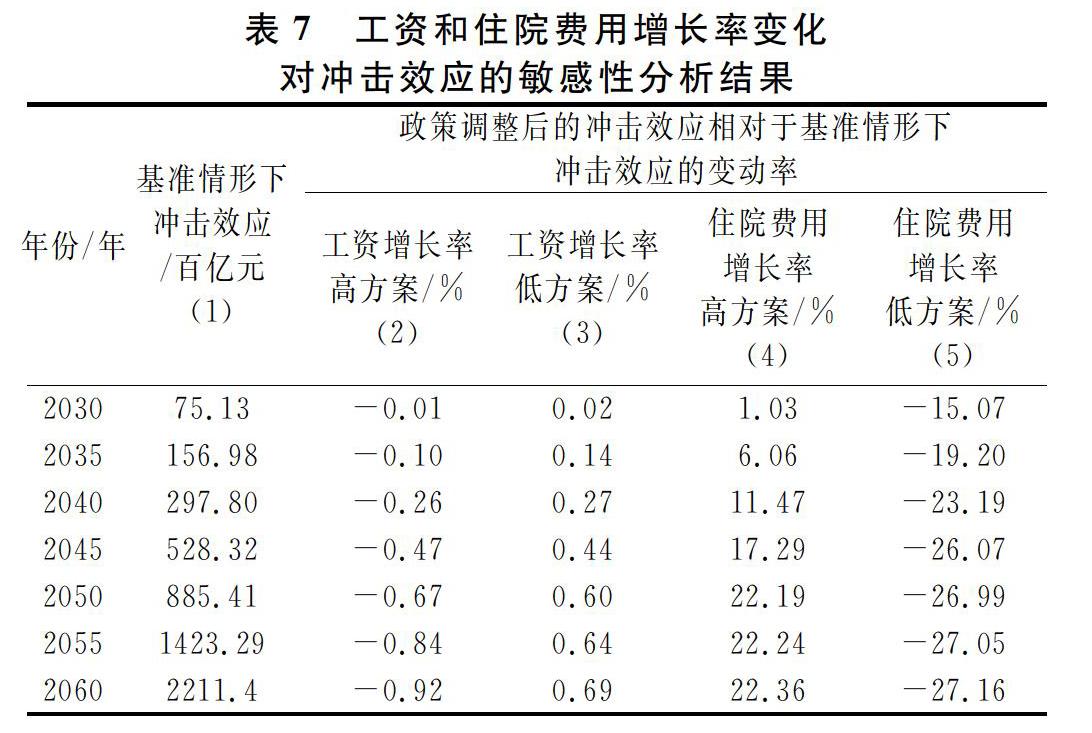

(5)经济增长和居民生活质量提高的敏感性分析。一方面,经济增长会带来职工工资水平的增加,进而带来居民生活质量的提高,另一方面经济增长也会带来包括医疗价格在内的物价水平的上涨,对基本医保统筹基金的影响主要体现为住院费用的提高,因此,本文将选择城镇职工工资增长率和人均住院费用增长率作为代理变量,对经济增长和居民生活质量提高展开敏感性分析。相对于基准方案,设定平均工资增长率的高方案是从2016年增长率10.08%开始,每年线性递减至2025年8.66%,而后继续线性递减至2035年7.29%,最后线性递减并稳定于6%左右的水平,低方案是从2016年增长率10.08%开始,每年线性递减至2035年8.66%,而后继续线性递减至2045年7.29%,最后线性递减并稳定于6%左右的水平,敏感性分析结果如表7的列(2)和列(3)所示。相对于基准方案,设定人均住院费用增长率的高方案是年增长3.2%,低方案是年增长3.0%,敏感性分析结果如表7的列(4)和列(5)所示)。从结果的横向对比来看,住院费用增长率变动所引发的冲击效应变动远高于工资增长率变动所引发的冲击效应变动,由于工资增长影响统筹基金的收入,住院费用增长影响统筹基金的支出,对该结果的解释可以参考筹资和偿付政策调整的敏感性分析。从结果的纵向对比来看,随着预测时间的增长,工资增长率的变动对冲击效应的影响始终较小,说明尽管经济增长带来了工资收入提高,提高了基本医保的缴费基数,从正面减缓了长寿风险的冲击效应,但经济增长带来的居民生活质量提高也降低了城镇职工的死亡率,从负面放大了长寿风险的冲击效应,最终出现了正负效应的相互抵消。

五、结论与建议

本文的主要研究结论包括:第一,随着死亡率的不断下降带来的人口数量上界持续增加,以及低生育率带来的就业人口下降,使得基本医保参保人口的长寿风险不断增强,且退休人员面临的长寿风险远远高于在职人员;第二,长寿风险对基本医保统筹基金收支结余的冲击效应不断增强,基于CVaR模型测算出的长寿风险数倍于基于VaR模型的测算结果,表明在极端情况下,基本医保统筹基金的参保人群享受医保服务时间将大幅超过期望值;第三,推迟退休年龄、提高生育率、调整个人账户和报销比率、提高缴费工资和调节住院费用的过快增长均可以缓冲长寿风险的冲击效应,推迟退休年龄相对于提高生育率而言更有效且更具政策上的可操作性,调整报销比例相对于调整个人账户更为稳定和显著;第四,经济增长带来的职工工资收入提高从正面减缓了长寿风险的冲击效应,但经济增长带来的居民生活质量提高也降低了城镇职工的死亡率,进而放大了长寿风险的冲击效应。

从维持基本医保制度可持续发展以及保障参保人医保权益的目标出发,必须针对长寿风险带来的冲击效应采取系统化和前瞻性的应对措施,主要建议如下:从长寿风险对冲击效应的缓释手段来看,本文的敏感性分析结论从生育政策、劳动政策和医保政策等角度着手,对如何缓解冲击效应提供了一些解决思路,但在具体实施时需要权衡各项政策的利弊,综合配套使用;从长寿风险的系统化管理视角来看,应当把包含基本医保制度在内的社会保障体系看作一个整体而不是相互独立的因素去治理和改革,逐步建立医疗、养老和长期护理保险三大险种的联动保障机制,为长寿风险的应对提供更加全面的解决方案;从长寿风险的应对主体来看,应当确立政府主导、参保人和参保单位为辅的基本医保长寿风险管理机制,既要亡羊补牢,提高基本医保统筹基金的保值增值能力,通过财政兜底化解部分地区的基金缺口,也要未雨绸缪,建立科学的基本医保长寿风险测算体系,依据测算结果设立长寿风险的专项储备基金,并对跨区域长寿风险统筹调剂机制做出全国性的制度安排。

参考文献:

[1] 高全胜. 长寿风险的稳健对冲与稳健管理技术研究进展[J]. 保险研究,2015(12):51-66.

[2] Lee R D, Carter L R.Modeling and forecasting U.S.mortality[J].Journal of the American Statistical Association, 1992,87(9):659-671.

[3] 韩猛,王晓军.Lee-Carter 模型在中国城市人口死亡率预测中的应用与改进[J]. 保险研究,2010(10):3-9.

[4] Olivieri A, Pitacco E. Solvency requirements for pension annuities[J].Journal of Pension Economics and Finance,2003,2(2):127-157

[5] Stevens R. Longevity risk in Life insurance products[D]. Tilburg: Tilburg University, 2011.

[6] Patrick L B, Shuo-li C, Yinglu D,et al. M. Incorporating longevity risk and medical information into life settlement pricing[J]. The Journal of Risk and Insurance, 2013, 80(3):799-825.

[7] 王晓军,姜增明. 长寿风险对城镇职工养老保险的冲击效应研究[J]. 统计研究, 2016,33(5):43-50.

[8] 胡仕强.死亡率免疫理论及其在长寿风险对冲中的应用[J].财经论丛,2014(10): 44 -49.

[9] 谢世清.长寿风险证券化的理论动态研究[J]. 保险研究,2014(3):70-78.

[10]Cox S H, Lin Y. Natural hedging of life and annuity mortality risks [J]. North American Actuarial Journal, 2007, 11(3): 1-15.

[11]Wang J L, Huang H C, Yang S S, et al. An optimal product mix for hedging longevity risk in life insurance companies: the immunization theory approach[J]. Journal of Risk and Insurance, 2010, 77(2): 473-497.

[12]Chan W S, Li J S, Li J. The CBD mortality indexes: Modeling and applications[J]. North American Actuarial Journal, 2014,18(1): 38-58.

[13]Biffis E, Blake D. Securitizing and trenching longevity exposures[J]. Insurance, Mathematics and Economics, 2010, 46(1): 186-197.

[14]Kannan R. Managing pension funds: Issues for reform[J]. Economic and Political Weekly, 2004,39(14/15):1454-1455.

[15]Fong J H Y, Mitchell O S, Koh B S K. Longevity risk management in Singapore's national pension system[J]. Journal of Risk and Insurance, 2011, 78(4):961-981.

[16]祝伟,陈秉正. 中国城市人口死亡率的预测[J]. 数理统计与管理,2009, 28(4):736-744.

[17]姜增明,单戈.长寿风险对基本养老保险影响的测度[J]. 经济与管理研究,2016,37(11):30-38.

[18]汪伟,刘玉飞,王文鹏.长寿的宏观经济效应研究进展[J].经济学動态,2018(9):128-143.

[19]Yamai Y, Yoshiba T. On the validity of value-at-risk: Comparative analyses with expected shortfall [J]. Monetary and Economic Studies, 2002, 20(1): 57-85.

[20]Nan L, Ronald L, Shripad T. Using the Lee-Carter method to forecast mortality for populations with limited data[J]. International Statistical Review, 2004, 72(1):19-36.

[21]王晓军, 任文东.有限数据下Lee-Carter模型在人口死亡率预测中的应用[J]. 统计研究, 2012,29(6):87-94.

[22]王金营,葛艳霞. 全面二孩政策实施下中国人口发展态势[J]. 人口研究, 2016, 40(6): 3-21.

[23]符宁,向梦航,程显通.人均预期寿命影响因素研究——基于193个国家相关数据的分析[J]. 人口学刊, 2020, 42(5):47-56.

(责任编辑:厉 亚)