混合现实在听神经瘤手术治疗与医患沟通中的应用

杨吉鹏,李晓瞳,王同聚,李琛,李朝晖,胡红超,孙晓枫

0 引言

听神经瘤是后颅窝最常见的良性肿瘤,约占颅内肿瘤的6%~8%,约占桥小脑角区肿瘤的80%~90%。手术切除是听神经瘤最主要的治疗手段。尽管国内外各大外科中心报道的听神经瘤术后面神经解剖保留率已达到90%以上,但面神经功能保留率却存在很大差异[1]。随着听神经瘤“精准”手术治疗概念的提出,利用影像学等各种手段辅助面神经的解剖与功能保留是听神经瘤手术治疗的发展趋势。混合现实(mixed reality,MR)技术是当今数字信息技术的最新产物,可将全息的三维影像直观、立体地呈现在现实世界中,并通过人机交互系统实现用户与虚拟影像的互动及虚拟世界与现实世界的融合[2]。本课题组为探索混合现实技术在听神经手术治疗中的应用价值,初步应用混合现实技术辅助13例听神经瘤患者进行术前手术方案的制定、医患沟通与术中导航,并总结如下。

1 资料与方法

1.1 研究对象

收集2020年7月—2021年6月于河北医科大学第二医院神经外科收治并进行手术治疗的13例听神经瘤患者资料,均为首次入我院治疗,既往无手术史,女7例,男6例,年龄32~61岁,左侧5例,右侧8例,肿瘤最长径1.6~4.7 cm,实质型9例,少许囊变2例,明显囊性变2例。临床表现:13例均出现患侧听力下降,其中3例仍保有部分听力,伴头晕3例,无肢体无力与肢体麻木病例,既往高血压病史1例。所有患者均自愿参与本项目研究,并已签署知情同意书,本研究经河北医科大学第二医院科研伦理委员会审核批准(审查决议编号:2020-R116)。

1.2 影像学检查

13例患者术前常规应用GE3.0T磁共振仪进行T1WI、T2WI、T1增强、循环相位稳态采集快速成像(fast imaging employing steady state acquisition with cycled phases,FIESTA-C)及PHILIPS Achieva 3.0T扫描仪行DTI序列检查。扫描参数如下:(1)FIESTA-C序列:轴位扫描,TR 4.7 ms,TE 2.2 ms,层厚0.8 mm,间距0,FOV 240 mm×240 mm,矩阵256×256;(2)DTI:轴位扫描,32个方向的弥散加权成像,TR 4000 ms,TE 82.2 ms,FOV 200 mm×200 mm,扩散加权系数b值为1000 mm2/s,矩阵128×128,层厚2 mm,层间距 0 mm,激发次数2次[3]。影像学数据均以DICOM格式收集。

1.3 3D模型的建立及MR技术的准备

将13例患者的影像数据经Mango软件进行格式转换后,导入3DSlicer 4.11软件建立3D模型。首先利用“General Registration(Elastix)与Landmark Registration”模块将CT与MRI等数据配准。在Segment Editor模块中分别建立血管、肿瘤、颅骨、静脉、皮肤等3D模型。重建面神经时,根据FIESTA-C图像描绘患侧内听道与面神经根出脑干部两个区域作为感兴趣区(region of interest,ROI),利用Tractography seeding和Tractography Display模块追踪与修剪通过这两个ROI区的神经纤维束。纤维束追踪时参数为:初始追踪间距取0.2 mm,线性测量阈值取0.2,FA阈值取0.1,曲率阈值取0.8,纤维束最短长度为5 mm[3]。在初始示踪纤维中去除明显不是面神经的纤维束,如通过感兴趣区域中的上行或下行的纤维束、连接脑干与小脑的纤维束等。将上述模型以STL格式保存并导入“星图”混合现实影像系统(河北卓影医疗科技有限责任公司),以V3D格式(混合现实系统内部的一种数据传输格式)输出,通过一种头戴式全息显示器-MR眼镜(Hololens,美国Microsoft公司)观看患者的全息3D模型影像。

1.4 术前手术方案的制定及医患沟通

当医生们同时佩戴MR眼镜并利用配套的平板电脑操控或手势识别的方式对3D模型影像进行放大、旋转、淡化、标注等编辑,充分了解肿瘤、面神经、血管等解剖结构的位置关系;并通过调节透明度、测量距离与角度等功能进行解剖分析从而制定个体化的手术方案。当患者或家属佩戴MR眼镜时,医生可通过3D全息模型影像直观、立体地向患者或家属讲解肿瘤的位置、相关结构的解剖关系、手术方案和手术风险。

1.5 医患沟通调查问卷

13例听神经瘤患者与家属在术前医患谈话后填写医患沟通调查问卷:(1)患者与家属对病情、手术过程与风险等谈话内容的理解程度;(2)混合现实技术呈现的3D模型影像对了解手术过程及手术风险的有用程度;(3)混合现实技术在术前医患谈话中的重要程度;(4)对术前谈话的整体满意度。

1.6 手术方式与混合现实技术的术中应用

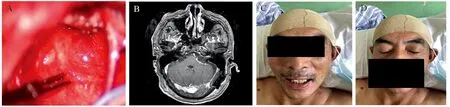

13例听神经瘤手术均采用乙状窦后入路,术者通过MR眼镜全息的观察3D模型影像,并通过操控平板电脑将3D模型影像与患者头部匹配融合,快速定位乳突体表投影及横窦-乙状窦移行处于颅骨表面的位置,帮助手术切口的设计与关键孔的定位。术中利用神经电生理监测电刺激器验证面神经与肿瘤的实际位置关系,见图1,通过与术前3D模型影像所呈现的面神经与肿瘤相对位置关系进行比较,验证混合现实呈现面神经走行的准确性与可靠性。同时辅助肿瘤的切除与面神经的保护,术后1周检查患者的面神经功能,检验混合现实技术辅助保护面神经的有效性与先进性。

图1 面神经与肿瘤位置关系Figure 1 Position relation between facial nerve and acoustic neuroma

2 结果

2.1 混合现实成功呈现三维模型影像

13例听神经瘤患者肿瘤、面神经、静脉窦、动脉、颅骨、头面部皮肤的3D模型均成功建立,其三维全息影像经混合现实技术于术前完美呈现。其中1例术前核磁与3D模型影像,见图2。术前三维模型影像中发现面神经脑池段主要位于肿瘤前上5例,前中3例,前下方4例,上方1例。通过改变颅骨的透明度可清晰显示13例患者横窦-乙状窦移行处于颞骨表面的投影。经术中电生理监测探查证实,10例患者术前重建的面神经位置和走行与术中实际位置相符(准确率84.6%),1例术前重建提示面神经脑池段主要在肿瘤的前上并经肿瘤腹侧向后下,实际位置是面神经从肿瘤前中、上方经腹下侧向后入脑干;1例术前重建提示面神经脑池段主要在肿瘤的前下向后方走行,术中探查面神经纤维经肿瘤正腹侧(前中)向下入脑干。1例囊性肿瘤术前面神经重建不全,面神经前半部分重建失败,后半部分经肿瘤腹下侧入脑干,见表1。

图2 1例听神经瘤术前核磁与3D模型影像Figure 2 Magnetic resonance imaging and three dimensional model image of one patient with vestibular schwannoma

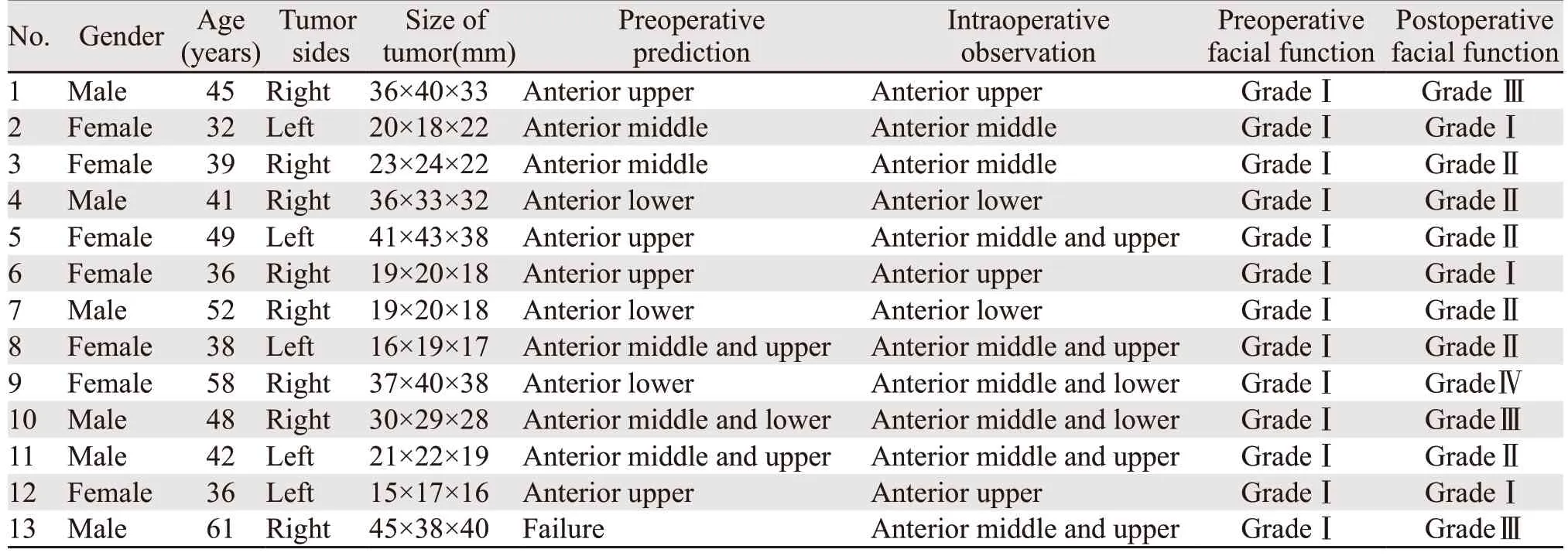

表1 13例患者信息、面神经重建符合情况、术前与术后面神经功能Table 1 Relevant information,coincidence rate of reconstructed facial nerve,pre-and post-operative facial nerve function of 13 patients

2.2 混合现实辅助术前手术方案的制定

通过混合现实全息的呈现3D影像,医生可在术前对每例患者进行精准的解剖分析。经过对肿瘤伸入内听道程度、内听道口扩张情况及颞CT结果等综合分析,决定术中磨除部分内听道后壁11例,并初步测量了磨除的范围与深度,术后无1例脑脊液漏。依据面神经脑池段前半部分与肿瘤的位置关系,初步预测面神经在肿瘤表面分布与走行的区域,确定术中利用电极刺激器重点探查且重点保护的肿瘤表面区域,见图3A~B。

2.3 混合现实辅助医患沟通

患者或家属往往很难准确认识与理解医生所讲的病情、肿瘤位置、手术方式与风险,增加了潜在医疗纠纷的可能性,且占用医生一定的工作时间与精力。本研究利用MR技术与13例听神经瘤家属与患者进行术前谈话,结果发现MR所呈现3D全息影像可使患者与家属更直观、更准确地理解患者病情、肿瘤位置及其与周围结构的解剖关系、手术方法与风险,显著减少了患者与家属理解的困难度与术前谈话的时间。调查问卷结果显示:本组13例患者与家属均对病情、手术方式与风险的讲解表示充分、透彻地理解,均高度认可MR技术在帮助患者与家属正确理解病情、手术方式与风险等谈话内容过程中的重要作用,均对术前医患谈话整体过程表示非常满意。

2.4 术中混合现实的应用

术中将3D影像与患者头颅融合,利用横窦-乙状窦、乳突、星点的体表投影协助设计手术切口,见图3C,13例切口位置均十分满意;当充分显露颅骨时,通过横窦-乙状窦在颅骨表面的投影进一步确定关键孔的位置并指导铣刀移动的方向,有效地避免损伤静脉窦,也节省了因关键孔位置不理想而需咬除和磨除过多颅骨所损耗的时间。本组13例术前3D影像显示静脉窦的位置与术中实际位置完全相符,术中关键孔定位均十分满意,无1例损伤静脉窦,骨瓣复位后颅骨缺损显著减少。通过全息呈现面神经与肿瘤的相对位置关系,联合神经电生理监测指导术中对肿瘤表面重点区域进行面神经的探查与保护,减少了对肿瘤表面反复牵拉与探查的时间。本组13例患者术后1周面神经功能检查结果显示:3例面神经功能Ⅰ级,6例面神经功能Ⅱ级,3例面神经功能Ⅲ级,1例面神经功能Ⅳ级,患者术前重建的面神经位置和走行与术中实际位置的准确率达84.6%,见图4。

图3 混合现实技术在听神经瘤术前医患沟通与手术治疗中的应用Feature 3 Application of mixed reality technology in preoperative doctor-patient communication and surgical treatment for vestibular schwannoma

图4 术中面神经保留情况与术后7天患者面神经功能Figure 4 Anatomic preserving of facial nerve during surgery and function of facial nerve seven days after operation

3 讨论

手术切除是听神经瘤最主要治疗方式。目前,术中全切肿瘤同时解剖保留面神经已不难实现,但如何提高面神经的功能保留率仍是广大神经外科医生探索的问题。实现面神经功能保留的前提是明确面神经与肿瘤的相对位置关系。由于目前还没有能直接显示听神经瘤患者面神经具体走行情况的影像学检查,神经外科医生起初主要靠经验性的预测面神经与肿瘤的位置关系,这种预测带有较强的主观性。术中神经电生理监测可通过面肌自发与诱发的肌电图提示术者面神经的位置,很好地辅助术者保护面神经[4-5]。但在术中探查面神经走行与切除肿瘤时,反复牵拉肿瘤或器械直接触碰难免会引起部分面神经纤维不可逆的损伤;此外,神经电生理监测也被证实具有一定的滞后性,出现术中面神经肌电反应与术后面神经功能不符的情况[6]。如何能提前准确预知面神经于肿瘤表面的走行,减少对肿瘤表面反复的牵拉与触碰进而保护面神经功能,是目前听神经瘤精准治疗的热点问题。

随着医学影像技术与数字电子信息技术的快速发展,基于3D技术的虚拟现实(virtual reality,VR)、增强现实(augmented reality,AR)与混合现实已应用于医学领域多个专业,对外科手术的辅助作用已受到广泛重视[3,7-9]。而MR是目前最先进、功能最强大的3D影像显示系统。MR不仅克服了AR与VR的技术局限还结合了两者的优势,使术者既可以看到真实的现实场景,还可以通过手势识别或平板电脑与3D虚拟影像进行互动[2,10]。所以MR可应用的领域非常广泛[11]。目前MR技术在医学领域已被应用于骨科、胸外科、神经外科等专业,在手术计划制定、手术模拟、医患沟通与年轻医生培养方面发挥重要的作用[11-13]。在神经外科领域,中国人民解放军总医院的陈晓雷教授在国内最早利用MR辅助神经外科手术,在应用MR辅助胶质瘤、脑出血等治疗方面拥有丰富的经验[6-7,14]。但至今尚无有关MR应用于听神经瘤手术的临床研究。

听神经瘤与面神经相对位置关系复杂多变,面听神经的保护是手术难点。过去术者通过MRI、CT等二维影像上对面神经位置进行经验性的预测,对于术中可能存在的情况与风险也很难做出全面的评估和预判。MR技术可使术者在术前获得全息的肿瘤及相关解剖结构的3D模型影像,从全方位、任意角度直接观察肿瘤大小、面神经位置、脑干、动脉、横窦及横窦-乙状窦移行处位置等解剖信息,有利于制定个体化的手术方案[15]。此外,利用MR进行术前解剖分析可以帮助年轻医生加深对复杂、抽象解剖结构的理解、提高对解剖理论与手术策略的学习效率[12,16]。

在术前医患谈话时,由于患者与家属缺乏医学、解剖等专业知识,对医生所讲的病情、手术方式、手术过程与风险等内容不能准确、透彻的理解,可能导致术后实际情况与术前预期相差过大,进而引起医疗纠纷。本研究中术前医患沟通时,患者或家属仅需佩戴MR眼镜即可清晰地看到肿瘤、面神经、脑干等解剖结构的3D全息影像,有利于患者与家属透彻、准确地理解自身病情、手术方式与风险等谈话内容,特别是术中面神经功能相关的风险。该技术不仅提高医患沟通效率,还能提高患者与家属对医生的诊疗服务与医患交流的整体满意度,有助于减少医疗纠纷[17-18]。

在术中开颅时,利用MR技术帮助术者进行颞骨乳突、横窦、横窦-乙状窦交界处等关键结构的精准定位。通过直接将患者的3D影像叠加于患者头颅或真实术野,可以清晰、准确地了解横窦-乙状窦在头皮与颅骨表面的投影,有效帮助横窦-乙状窦移行处关键孔的精准定位,同时指导铣刀移动的轨迹,既可避免损伤静脉窦又可减少颅骨磨除所致的骨质缺损,显著缩短开颅时间。依据3D影像中面神经在肿瘤表面的走行位置,指导术者利用电刺激器直接探查重点的区域,以明确面神经的实际走行情况,减少了对肿瘤表面无意义的牵拉与触碰,可显著减少面神经等重要结构的副损伤[19]。本研究13例患者术后1周面神经Ⅲ级以上12例(92.3%)。随机收集2020年6月以前本课题组仅利用神经电生理监测辅助听神经瘤手术19例患者资料,术后1周面神经功能Ⅲ级以上13例(68.4%)。结果显示利用混合现实技术辅助后面神经功能保留率较前有所提高,但病例数量有限,今后仍需积累病例进一步研究与探索。

本课题组关于MR技术辅助听神经瘤手术有以下体会:(1)MR技术呈现的模型影像依赖于MRI、CT检查的原始数据,扫描参数等因素均可影响重建3D模型的分辨率与精确性,故在影像学检查时应严格设置参数以保证影像数据的高质量;(2)将重建模型精准叠加于真实术野中可能会增加额外的操作与调整时间,3D影像也可能影响术者对实际术野的观察,需临床医生不断的练习与适应;(3)听神经瘤多起源于前庭神经,面神经多被挤到肿瘤一侧且位于肿瘤表面,故通过本研究所描述方法重建肿瘤表面的神经纤维是面神经,前庭神经和蜗神经多早已萎缩,一般很难重建,仅小听神经瘤可能于肿瘤内部重建出前庭、蜗神经纤维,但目前仍无法准确分辨二者;(4)主张MR技术与神经电生理监测联合辅助听神经瘤手术,当术前重建的面神经走行与术中电刺激器探查的实际走行不一致时,建议以实际探查结果为主,同时也要注意对术前重建的面神经走行区域进行保护。本组13例患者中2例术前面神经重建位置与术中实际位置不一致,其中1例听神经瘤患者术前重建面神经主要位于肿瘤前上方,但术中肿瘤腹侧(前中)也明显探查到面神经纤维的存在,术中重点保护前中、上方的肿瘤包膜,患者术后1周面神经功能Ⅱ级。另1例患者术前重建面神经主要位于肿瘤前下方,术中探查面神经实际经肿瘤正腹侧(前中)向下入脑干,虽然术中对肿瘤前中、下方表面包膜重点保护,但术后面神经功能为Ⅳ级,可能于术中反复探查时,多次触碰及牵拉面神经导致神经损伤,也不除外其他不明原因;(5)MR呈现的3D模型影像是依据术前MRI与CT原始数据建立的,不能跟随手术进程而发生相应的改变,此外,任何引起颅内情况改变的事件均可影响3D模型影像与实际术野融合的精准性,故MR只能作为术者参考的辅助手段;(6)本研究是利用3DSlicer软件建立3D医学模型,该软件开源且功能强大,深受广大医生推崇,但仍有一定的局限性,今后还需进一步探索与学习其他3D建模软件如Matlab等,发挥各软件的优势来建立更高质量的医学模型来辅助临床工作。

综上所述,MR技术可以呈现肿瘤的三维模型影像,全息展现肿瘤及相关重要解剖结构,术前辅助制定手术方案,协助医患沟通,术中辅助并指导手术,在听神经瘤诊疗过程中具有一定的优势。虽然MR技术顺应当今数字化、精准化手术的发展潮流,但仍存在一定的不足,还需相关技术的发展与完善。