探究平面镜成像规律实验装置的改进

安徽省太和县宫集镇中心学校(236652) 王伟民 李 玉

平面镜成像规律的探究实验是初中物理光学版块的一个重要实验。通过该实验,可以使学生对平面镜成像的规律有直观的感受和认识。不同版本教科书或同一版本不同时期的教科书,探究平面镜成像规律的实验装置及实验方法不尽相同,而不同的实验方法对应于不同的器具组合,它们在具有各自优势的同时,也存在不同的缺陷和不足。

1 早期教科书平面镜成像规律实验的实验装置和实验方法

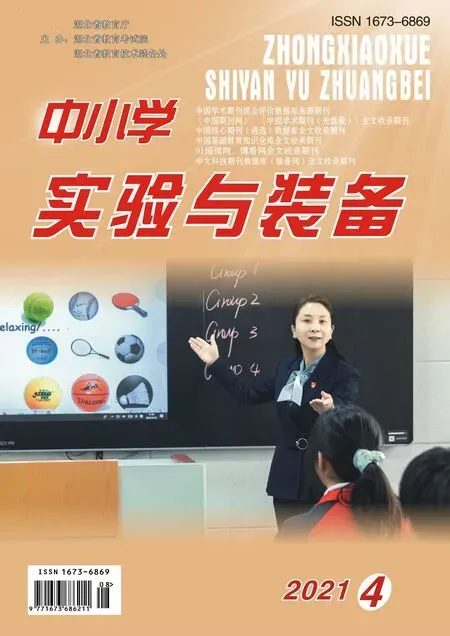

早期的初中物理教科书是用不透光的平面镜来设计实验探究平面镜成像规律的。如图1所示,将不透光的平面镜垂直地立在一块水平放置的泡沫板上,拿一根大头针垂直插入平面镜前的泡沫板上作为物体,在镜面之前可以看到该物体(大头针)经平面镜所成的虚像。为确定该虚像的位置,另取编号分别为1号、2号、3号、4号的4根大头针也垂直插入平面镜前的泡沫板上,使得1号、2号大头针与平面镜中物体的虚像共线,3号、4号大头针也与平面镜中物体的虚像共线。这一点非常容易做到,只要闭上一只眼睛,用另一只眼睛从特定方向观察即可。之后,取下平面镜,分别过泡沫板上1号、2号大头针所在的两点作直线,3号、4号大头针所在的两点作直线,两条直线的交点位置即为物体在平面镜中所成虚像的位置。最后,连接泡沫板上物体和虚像两个点成一线段,会发现这条线段被平面镜与泡沫板平面相交所得的直线垂直平分,由此得出虚像点和物点关于镜面对称的结论。再推广至一般情形,可以得出物体在平面镜中所成的虚像上的各点与对应物点关于镜面对称的结论,根据镜面对称图形的特点,用逻辑推理的方法得出平面镜成像的规律——像和物体的大小相等,像和物体到镜面的距离相等,像和物体的连线与镜面垂直。应该说,跟下面我们将要分析的用蜡烛玻璃板组合做平面镜成像规律的实验相比,该实验的优点是,测量相对更精确(一般可以精确到2 mm),并且物体经不透光的平面镜所成的虚像,像的亮度比较高,非常接近于物体的亮度,更适合于课堂演示或分组实验中学生的观察。但该实验也有明显的不足:一方面,通过实验总结“像和物体大小相等”的结论不是由实验现象直接得出,而是要结合镜面对称的知识经过逻辑推导而得出,显然,这样的做法对于年龄较小的初中生而言是比较费解的,因为初中生的逻辑推理能力还比较弱;另一方面,相比于用蜡烛玻璃板组合探究平面镜成像规律的实验,该实验确定虚像位置的过程比较复杂,需要用多只大头针在泡沫板上作标记,而且还要画出相应的直线根据两条直线的交点才能找到虚像点。

图1 早期教科书探究平面镜成像规律的改进装置图

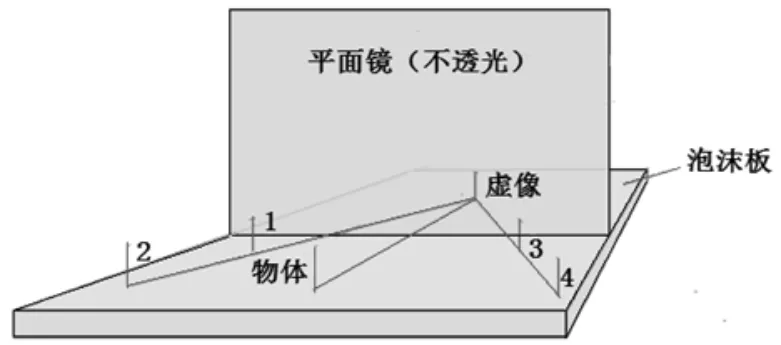

当然,在后来的很多资料中,也出现了对早前这个实验装置和方法的改进实验。如图2所示,上下高度较矮的不透光的平面镜垂直放在水平桌面上,取两个同样的圆柱体垂直放在桌面上(多用同样的2只笔杆来替代),分别放在平面镜前后,眼睛从平面镜的前上方不仅可以看到前面圆柱体在平面镜中所成虚像的下边部分,而且可以看到平面镜后面圆柱体上边的部分(下边部分被不透光的平面镜所遮挡,所以看不到)。前后左右移动后面的圆柱体,直到平面镜后面圆柱体上边能够被眼睛看到的部分,看起来与前面圆柱体在平面镜中所成虚像的下边部分“连成”一个整体,好像是一个圆柱体时(从几个不同方位观察都是这样方可),记下平面镜后面圆柱体的位置,则该位置就是平面镜前面圆柱体在平面镜中所成虚像的位置,虚像位置确定好之后,余下的实验程序跟先前的就基本一样了。显然,这样的改进实验使得物体在平面镜后面虚像位置的确定可以“一步到位”,比图1所示的用4枚大头针进行辅助,作两条直线确定物体虚像的过程方便了很多。

图2 对早期教科书实验装置的改进

跟早期教科书中的探究实验相比,这个实验只是对物体在平面镜中所成虚像位置确定的方法进行了简化,并未改进确定像和物体大小之间关系的实验方法,依然运用的是镜面对称原理。

2 当下教科书平面镜成像规律实验的优点和不足

眼下,几乎所有版本的初中物理教科书都是采用蜡烛平面镜组合来探究平面镜成像规律的。具体方法是,水平桌面上铺一张白纸,设法使玻璃板垂直放在白纸上,用笔画出玻璃板的成像面在白纸上的位置——从玻璃板的前面画线,因为玻璃板作为平面镜成像时,从物体发出射向玻璃板的光线遇到前后两个侧面都要发生反射,但相比于后侧面,玻璃板前侧面反射的光更强,所以,从玻璃板中看到物体的虚像,是前侧面反射成的像,后侧面反射成的虚像相对比较暗淡,不仔细观察一般看不出来。取两只一样大小的蜡烛,一只点燃放在平面镜前面的白纸上并作标记,另一只不点燃放在平面镜后面的白纸上。这样,人在玻璃板前面(即点燃蜡烛的一侧)面向玻璃板时,不仅能够看到点燃蜡烛A经玻璃板所成的虚像A′,而且能够透过玻璃板看到另一侧未点燃的蜡烛B。移动未点燃的蜡烛B,使得人从玻璃板前面看到的未点燃的蜡烛B与点燃的蜡烛A的虚像A′重合,看起来好像蜡烛B也在燃烧一样,则B的位置就是玻璃板前面蜡烛A虚像的位置,并标记出虚像的位置。物体和对应虚像位置确定之后,用直尺连接白纸上物体和虚像所在的两点,会发现这条线段与镜面垂直,并用刻度尺测量虚像与物体到平面镜的距离(结论是两距离相等),或者将有物体及虚像标记记号的白纸沿上面所画的表示平面镜反射面位置的直线对折,折叠之后可发现虚像位置刚好与物体的位置重合,根据这些实验数据或现象,即可总结平面镜成像现象中虚像和物体关于平面镜的位置关系。

根据该实验的有关数据和实验现象,可以方便直观地总结出平面镜的成像规律,这也是本实验的一个突出优点。但该实验也有不足之处,点燃的蜡烛作为物体,它上面各点射向玻璃板的光,大部分透过了玻璃板,跟入射光相比,只有很少比例的光被玻璃板的侧面(主要是前面)所反射。所以,点燃的蜡烛虽然可以通过玻璃板成像,但所成的像亮度较弱,特别是在白天外界光线很强的情况下,蜡烛在玻璃板后面所成的虚像就显得更为暗淡了,在教室内演示的话,后排学生可能看不到前面蜡烛在平面镜中所成的虚像,演示效果自然不会太好。

笔者综合蜡烛玻璃板组合以及不透光的平面镜圆柱体组合这两个实验的“优点”,设计了改进装置来探究平面镜的成像规律。

3 探究平面镜成像规律实验的改进

3.1 探究平面镜成像规律实验的改进装置

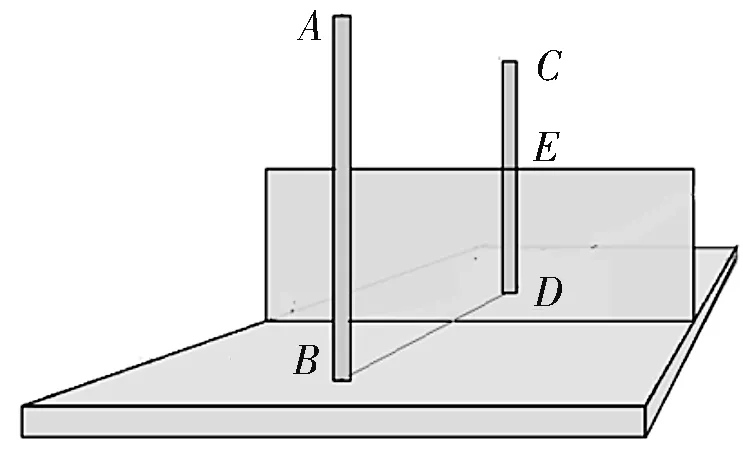

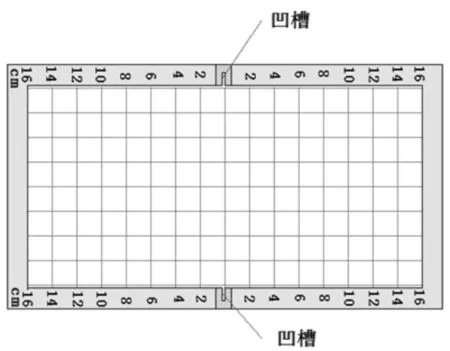

图3是笔者设计的探究平面镜成像规律实验的改进装置,由底座和不透光的平面镜组合而成。组装时应该使平面镜相对比较精准地垂直于底座所在的平面,否则,垂直于底座的直立物体在平面镜中所成的虚像与底座不再垂直,物体与虚线上各对应点在底座上的投影到平面镜的距离不再相等,在测量虚像和物体到平面镜距离时(一般是在底座上进行),有可能产生较大的实验数据偏差。为此,在底座的两侧设计了2个垂直于底座平面的凹槽,以固定平面镜,凹槽的宽度以勉强能够插入平面镜为宜。为了便于在实验过程中测量相关的距离,底座上可以画上方格线,并在底座的边缘标上相关数据,如图4所示。为方便读取物体和虚像到平面镜的距离,底座上平面镜两侧的刻度线,均以平面镜的镜面与底座平面相交的直线为零刻度线位置,从该位置起向左右两个方向数据顺次增加,就如同温度计上的数据排列规律一样。为使测量更精确,方格线可以设计得更密集一些。如果准备在课堂内面向全班学生演示实验,还可以将整个装置按适当比例放大。

图3 探究平面镜成像规律的改进装置

图4 标有长度数据的底座的俯视图

3.2 改进实验的实验程序

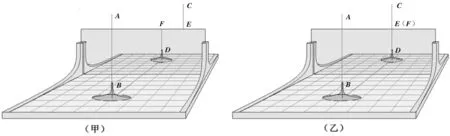

如图5(甲)所示,将两根等长的直铁丝(用其他直棒也可)插入两个圆形塑料底板内——设计圆形塑料底板的用意,一方面可以使直铁丝垂直于装置的底座,只有这样,才可以保证平面镜前后的两根铁丝以及前面铁丝在平面镜中的虚像都处于竖直方向。同时也是为了便于读取物体和虚像的位置数据,为此,可以在圆形底板圆周的四等分点位置标记4条指向圆心的线段(图中未画出),从这些标记线所指的刻度线对应的数据即可确定物体或虚像的位置。将直铁丝AB放在平面镜前确定的位置作为物体,将另一根铁丝置于平面镜的后面,这样,人在平面镜前不仅可以看到前面铁丝在平面镜中所成虚像的下半部分——图5(甲)中的DF部分,而且还可以看到平面镜后面铁丝的上半部分——图5(甲)中的CE部分,并前后左右移动平面镜后面的铁丝,直到人在平面镜前的不同方位看起来CE和DF都是连成一个“整体”,好像是一根完整铁丝的感觉时,如图5(乙)所示。值得注意的是图5(乙)中的DE及其下面的底板,不是平面镜后面的物体,而是平面镜前面物体铁丝AB及其支撑AB的圆形底板在平面镜中所成虚像的局部,平面镜后面铁丝的下半部分及其圆形底板被不透光的平面镜遮挡,所以看不到,则平面镜后面铁丝的位置即为前面铁丝在平面镜中虚像的位置。根据物体和虚像在底座坐标纸上的位置数据和所在方格线的位置,即可得出虚像点与物点到平面镜的距离相等,虚像点和物点的连线与镜面垂直的结论。当然,该结论需要多次改变物体位置,根据多次实验的结果总结而成。另外,如果是在教室内向全班学生演示,也可以转动装置的底座,使全班学生都可以观察到,当看的方位改变时,前面物体在平面镜中所成的虚像都跟后面的物体在同一条竖直线上,这也坚定了学生对后面铁丝位置就是前面铁丝在平面镜中虚像位置的认识。

图5 探究虚像和物体到平面镜距离的关系图示

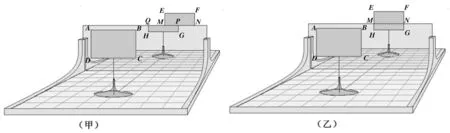

接下来探究物体在平面镜中所成的虚像大小与物体大小之间的关系。如图6(甲)所示,将2个同样大小,同样颜色的矩形纸板分别放在平面镜前后,并使纸板所在的平面平行于平面镜的镜面,且两矩形等高。人在平面镜前面调整眼睛看平面镜中虚像及后面矩形纸板的视角,使得在可以看到前面矩形ABCD在平面镜中所成虚像下半部分即图6(甲)中的矩形HGPQ的同时,又可以看到平面镜后面矩形纸板的上半部分,即图6(甲)中的矩形EFNM(平面镜后面矩形纸板的下半部分被不透光的平面镜遮挡,所以看不到)。前面的矩形纸板位置确定之后,前后左右移动后面的矩形纸板,直到人在平面镜前看到矩形EFNM与矩形MNGH的左边在同一条直线上,右边也在同一条直线上,看起来好像“组合”成一个矩形一样,如图6(乙)所示。改变物体的位置之后,重复若干次同样的实验,根据实验现象即可得出矩形物体在平面镜中所成矩形虚像的长与矩形物体的长相等的结论。之后将2个矩形纸板在竖直平面内都旋转90°重复上述实验,以证明矩形物体在平面镜中所成的矩形虚像与矩形物体相比,不仅长相等,宽也相等。根据该现象,就可以自然而然地得出物体在平面镜中所成的虚像跟物体大小相等的结论。

图6 探究虚像和物体的大小关系图示

这个探究平面镜成像规律实验的改进装置不仅构造简单,而且实验方便,克服了早前教科书设计的实验操作过程过于繁琐、过分注重逻辑推理,直观性不强和现行教科书蜡烛玻璃板组合实验时所成虚像亮度较弱的缺点,兼具了早前和现行教科书中设计实验的优点。

当然,跟现行教科书中设计的蜡烛玻璃板组合实验相比,这个改进实验也有不足。在探究虚像和物体大小关系时,现行教科书中的实验更为直观(玻璃板后面未点燃的蜡烛和前面点燃蜡烛的虚像可以完全重合),结合两根蜡烛等大的条件,直接得出像和物体大小相等的结论。而改进实验探究虚像和物体的大小关系时,需要将矩形虚像与矩形物体的长与宽分别比较才可以得出像和物体大小相等的结论。