2000年—2015年长江流域植被GPP时空变化特征及其驱动因子

陈 亮,王学雷,杨 超,吕晓蓉

(1.中国科学院精密测量科学与技术创新研究院,环境与灾害监测评估湖北省重点实验室,武汉 430077;2.中国科学院大学,北京 100049)

陆地总初级生产力(gross primary productivity,GPP)即绿色植物单位时间通过光合作用途径固定有机碳的总量[1-2].它是陆地表面固碳的主要驱动力[3],影响碳循环中其他变量以及陆地—大气之间的碳交换量[4-5],是陆地碳平衡的重要组成部分,也是表征生态系统过程的一个重要参数[6].GPP估算及其变化的研究一直是生态系统研究的热点之一[7].但GPP难以直接获取,常通过模型计算得到,例如BIOME-BGC[8-9]、TEM[10]等生态过程模型以及CASA[11-13]、VPM[13]等光能利用率模型.结合遥感数据的GPP估测模型为大尺度、长时序的植被GPP估测提供了有效手段,现已得到广泛应用[14-15].其中,MOD17是第一套全球尺度长时间序列的中分辨率植被生产力产品,采用BIOME-BGC模型计算,数据已经过大量的地面验证和地面校准工作,在大尺度区域GPP的时空变化研究中应用价值较高[16-17].

研究表明,人类活动引起的土地利用/土地覆盖变化(LUCC)是影响GPP变化的突出因素[18-20].土地利用变化对植被GPP变化的影响表现为:一方面,未利用地、建筑用地等较低土地利用类型转移为林地等等具有较高GPP的土地利用类型使GPP增加;另一方面,林地等具有较高GPP的土地利用类型转移为未利用地、建筑用地等较低土地利用类型导致GPP降低[21-22].

长江干流全长近6 400 km,为中国第一、世界第三大河[23].长江流域从青藏高原东部一直延伸到东海,横跨中国东部、中部和西部三大经济区,具有气候变化范围广,人类活动强烈,生态系统多样等特点[24].该区在我国生态安全格局与社会经济发展中战略地位显著,2000年以来实施的退耕还林、天然林保护等一系列生态保护工程卓有成效[25],但气候波动及高强度的开发建设活动也给流域植被带来巨大影响[26].分析该区GPP在人类活动和当前气候变暖背景下的时空变化规律,对于掌握长江流域GPP现状及未来的发展轨迹,以及采取科学的流域管理政策等均具有重要意义.因此,本文基于MODIS GPP数据,运用一元线性回归趋势分析方法对2000年—2015年长江流域GPP时空变化趋势进行了研究,并探讨了其对气象要素以及土地利用变化的响应机制.

1 研究区概况

长江流域涵盖我国东部、中部和西部三大经济区共计19个省、市、自治区,是世界第三大流域,面积约180万km2,占全国总面积的18.75%,包含金沙江石鼓以上等12个二级流域(图1).长江源头位于青藏高原地区,为高原山地气候,其余地区属于亚热带季风气候,夏季高温多雨,冬季温和湿润.年平均气温呈东高西低、南高北低的分布趋势.由于地域辽阔,地形复杂,季风气候十分典型,年降水量和暴雨的时空分布很不均匀.流域地势西高东低,跨越中国地势的三大阶梯,由河源至河口,总落差5 400 m左右.

图1 长江二级流域位置及范围Fig.1 The location and scope of the tributary watersheds of the Yangtze

2 数据源与研究方法

2.1 数据源及处理

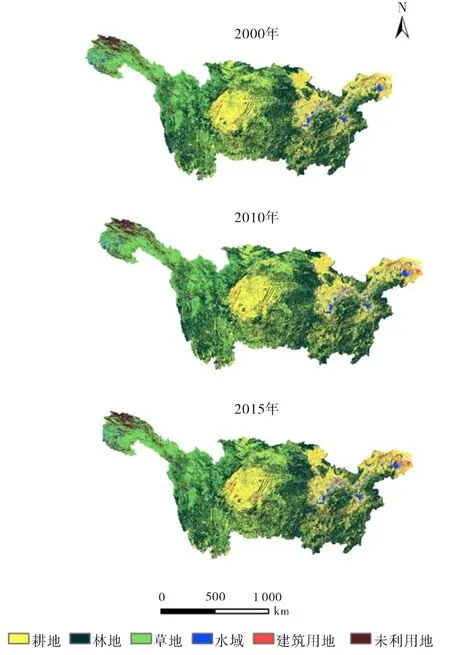

GPP数据来源于美国蒙大拿大学NTSG(Numerical Terradynamic Simulation Group)实验室提供的2000年—2015年全球年均GPP遥感数据产品MOD17,空间分辨率为1 km,时间分辨率为1 a.2000年、2010年、2015年土地利用类型数据(图2)来源于中国科学院资源环境科学数据中心(http://www.resdc.cn),该土地利用数据产品是以Landsat TM/ETM/OLI遥感影像为主要数据源,经过影像融合、几何校正、图像增强与拼接等处理后,通过人机交互目视解译的方法获得,空间分辨率为1 km,土地利用类型包括耕地、林地、草地、水域、居民地和未利用土地6个一级土地类型以及25个二级类型[27-28].

图2 2000年、2010年、2015年长江流域土地利用类型图Fig.2 Land use map of the Yangtze in 2000,2010 and 2015

以上所有数据均经裁剪、重采样、投影为与GPP数据具有相同分辨率和投影的栅格数据.

2.2 趋势分析

用一元线性回归法对研究区各类遥感影像分别作逐像元处理,以方程斜率表征每个栅格在研究时段内的变化趋势[29-30].斜率为负表示该像元GPP在过去16 a呈下降趋势,反之则表示GPP呈上升趋势.计算公式如下:

(1)

式中,θslope为趋势斜率,n为监测时间段的年数,GPPi为第i年的GPP值.

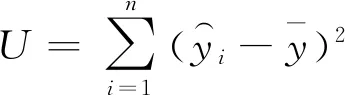

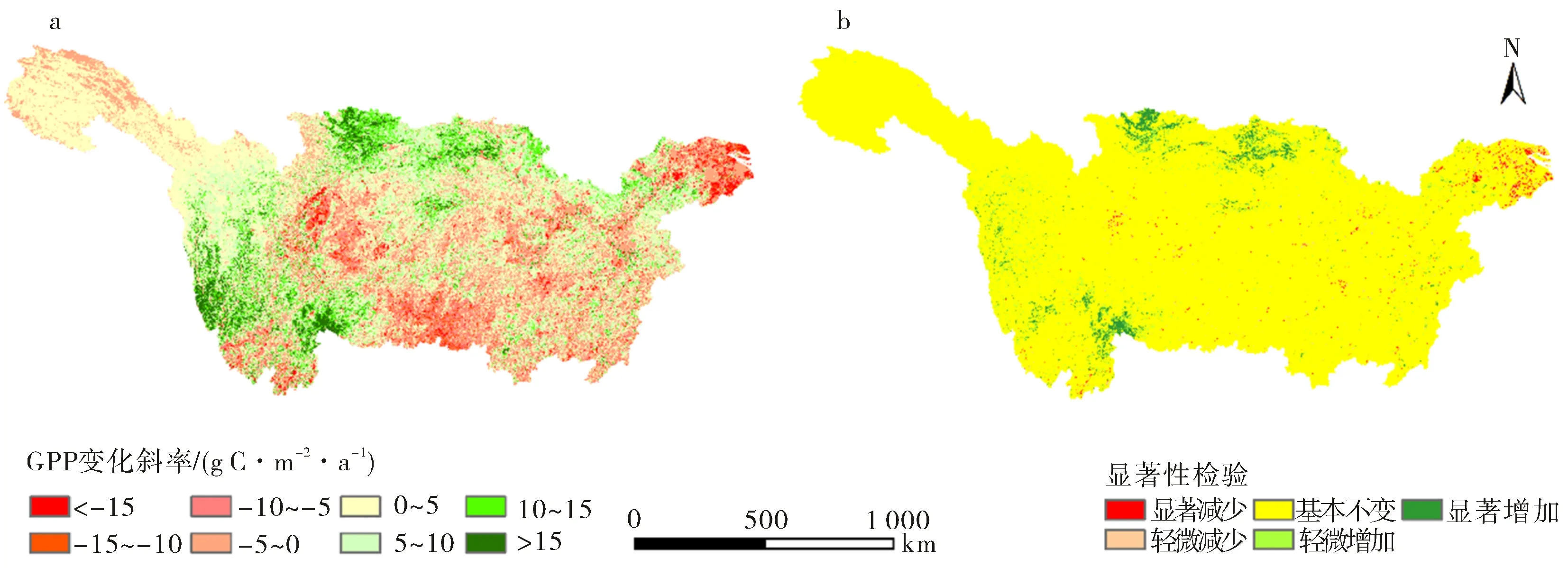

本文采用F检验法检验GPP斜率趋势变化的显著性,显著性仅代表趋势性变化可置信程度的高低,与变化快慢无关,其计算公式为:

(2)

2.3 马尔科夫转移矩阵模型

用马尔科夫转移模型来定量描述2000年—2015年长江流域土地利用类型的相互转化,以及由此带来的GPP损益[31].其公式为:

(3)

式中,Cij是第i种和j种土地利用类型之间相互转换量.

3 结果与分析

3.1 GPP空间分布格局

为了解长江流域GPP的空间分布情况,逐像元计算长江流域2000年—2015年年均GPP(图3),整体上,长江流域GPP整体上呈现西低东高的空间分布格局.具体表现为:巴颜喀拉山脉以西GPP很低,一般在200 g C·m-2·a-1以下,部分区域甚至低于100 g C·m-2·a-1.该区位于我国地势第一阶梯上,海拔在4 000 m以上,结合图2可知土地利用类型以未利用地、草地为主.巴颜喀拉山脉和横断山脉之间区域自西向东GPP由200 g C·m-2·a-1逐渐上升至800 g C·m-2·a-1.该区主要位于我国地势第一至第二阶梯交界处,海拔大都在2 500 m以上,土地利用类型以草地为主.横断山脉以东的广大区域GPP高低相间分布,大都在800 g C·m-2·a-1以上,局部高于2 000 g C·m-2·a-1.该区位于我国地势第二、三阶梯,海拔相对较低,土地利用类型丰富多样,GPP整体较高.

图3 2000年—2015年长江流域年均GPP空间分布Fig.3 Annual mean GPP of Yangtze River Basin from 2000 to 2015

3.2 GPP时空变化特征

由图4可以看出,2000年—2015年长江流域GPP平均值围绕985.11 g C·m-2·a-1上下波动,最小值为2000年的919.90 g C·m-2·a-1,最大值为2013年的1 051.48 g C·m-2·a-1.2000年、2001年、2005年、2011年、2012年GPP偏低,2003年、2013年、2015年GPP相对较高.

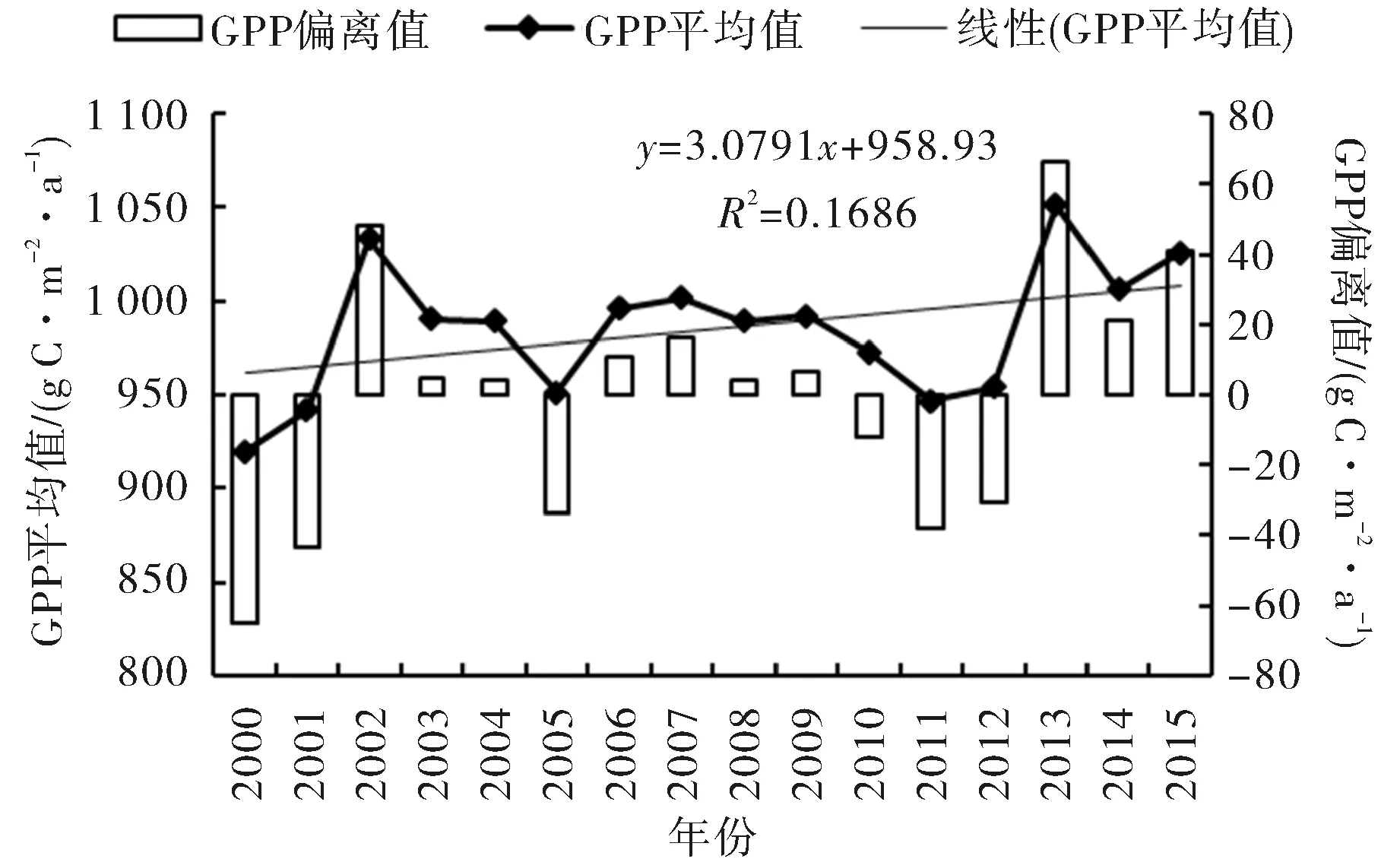

为揭示研究期内长江流域GPP的空间演变情况,采用一元线性回归趋势分析算法,逐像元分析2000年—2015年长江流域GPP的变化趋势斜率,如图5(a),并根据上述的F检验法和等级划分标准得到GPP显著变化情况,如图5(b).结果显示,32.69%的像元变化斜率为负值,67.31%为正值.反映了16 a 年间长江流域大部分区域GPP都在增加,其中,流域北部和西南部是GPP增加集中区;流域东部、南部以及中部部分区域是GPP减少集中区.由显著性检验的结果可知,轻微增加和显著增加区域分别占流域总面积的2.59%和2.10%,主要集中分布在甘肃省南部、陕西省南部、河南省西南部、湖北省西北部、云南省和贵州省交界地带等.这些区域植被改善主要得益于国家的退耕还林、封山育林政策实施、南水北调中线工程开展、以及水土保持工程对云贵高原喀斯特石漠化地区进行的治理和保护等.轻微减少和显著减少区域分别占流域总面积的0.62%和0.66%,该区域斑块状分散镶嵌于整个流域,主要集中分布在长江入海口周围的苏南地区、上海市,长江沿线的大城市,如重庆市、武汉市及其周围地区GPP退化也比较显著.这些区域往往具有植被资源本底较差、人口密度大、经济发展迅速、城市化进程快等特点.

图4 2000年—2015年长江流域GPP年际变化Fig.4 Annual variation of GPP in the Yangtze River Basin from 2000 to 2015

图5 2000年—2015年长江流域GPP变化趋势(a)及显著性检验(b)Fig.5 Trend of GPP change (a)and its significant test (b)of the Yangtze River Basin

为了解长江各二级流域GPP在研究期内的空间变化差异,本文结合长江二级流域图分别统计了各二级流域GPP发生显著性变化趋势(p<0.01)的面积并计算其面积差(表1).可以看出,各二级流域GPP显著增减面积差差异较大,12个二级流域中,有7个(金沙江石鼓以上、金沙江石鼓以下、嘉陵江、汉江、宜宾至宜昌、乌江、鄱阳湖水系)的显著增减面积差为正值,表明这些区域16a间植被呈改善态势.其中汉江、金沙江石鼓以下、嘉陵江3个二级流域的面积差明显大于其他子流域,面积差分别为10 123 km2、9 702 km2、8 850 km2.而剩余5个二级流域(金沙江石鼓以上、金沙江石鼓以下、嘉陵江、汉江、宜宾至宜昌、乌江、鄱阳湖水系)的显著增减面积差则为负值,反映了这些区域16 a间植被有所退化.其中,太湖水系和湖口以下干流区域GPP退化严重,面积差分别为-3 883 km2、-1 995 km2.

3.3 LUCC对GPP变化的影响

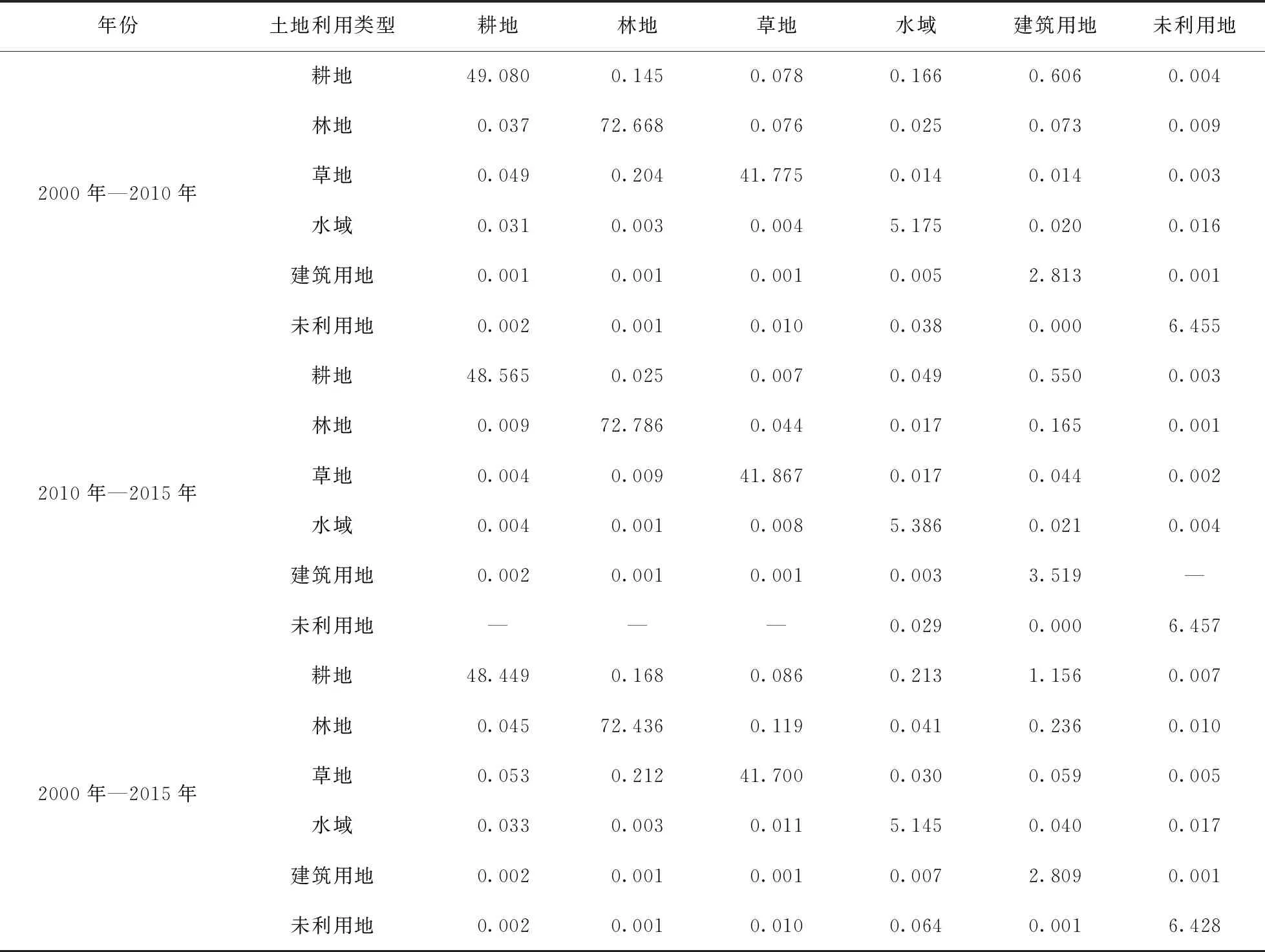

对2000年—2015年长江流域土地利用变化数据(图2)分别进行转移面积矩阵分析(表2),结果显示,林地、耕地和草地是长江流域最主要的3种土地利用类型.2000年—2010年,长江流域土地利用转移总面积为1.63万km2,占流域总面积的0.91%.其中,耕地转出面积最大,净转出面积为0.879万 km2,主要转化为建筑用地、水域和林地,分别占其转出比例的60.66%、16.62%和14.51%.建筑用地转出的面积最小,仅0.008万 km2.2010年—2015年,长江流域土地利用转移总面积为1.02万km2,占总面积的0.57%.耕地转化为建筑用地依然是所有土地利用转移中转出面积最大的,转移面积达0.550万 km2.总体来看,2000年—2015年,长江流域土地利用转移总面积为2.63万km2,占总面积的1.46%.耕地转化为建筑用地;林地转化为草地和建筑用地;草地转化为林地,水域转化为建筑用地和耕地;建筑用地转化为水域;未利用地转化为草地分别是其各自最主要的转出方式.

表1 2000年—2015年长江二级流域GPP显著变化面积Tab.1 Significant change area of GPP tributary watersheds of the Yangtze River Basin km2

表2 2000年—2015年长江流域土地利用变化转移面积矩阵Tab.2 Land use type transfer area matrix of the Yangtze River Basin 104 km2

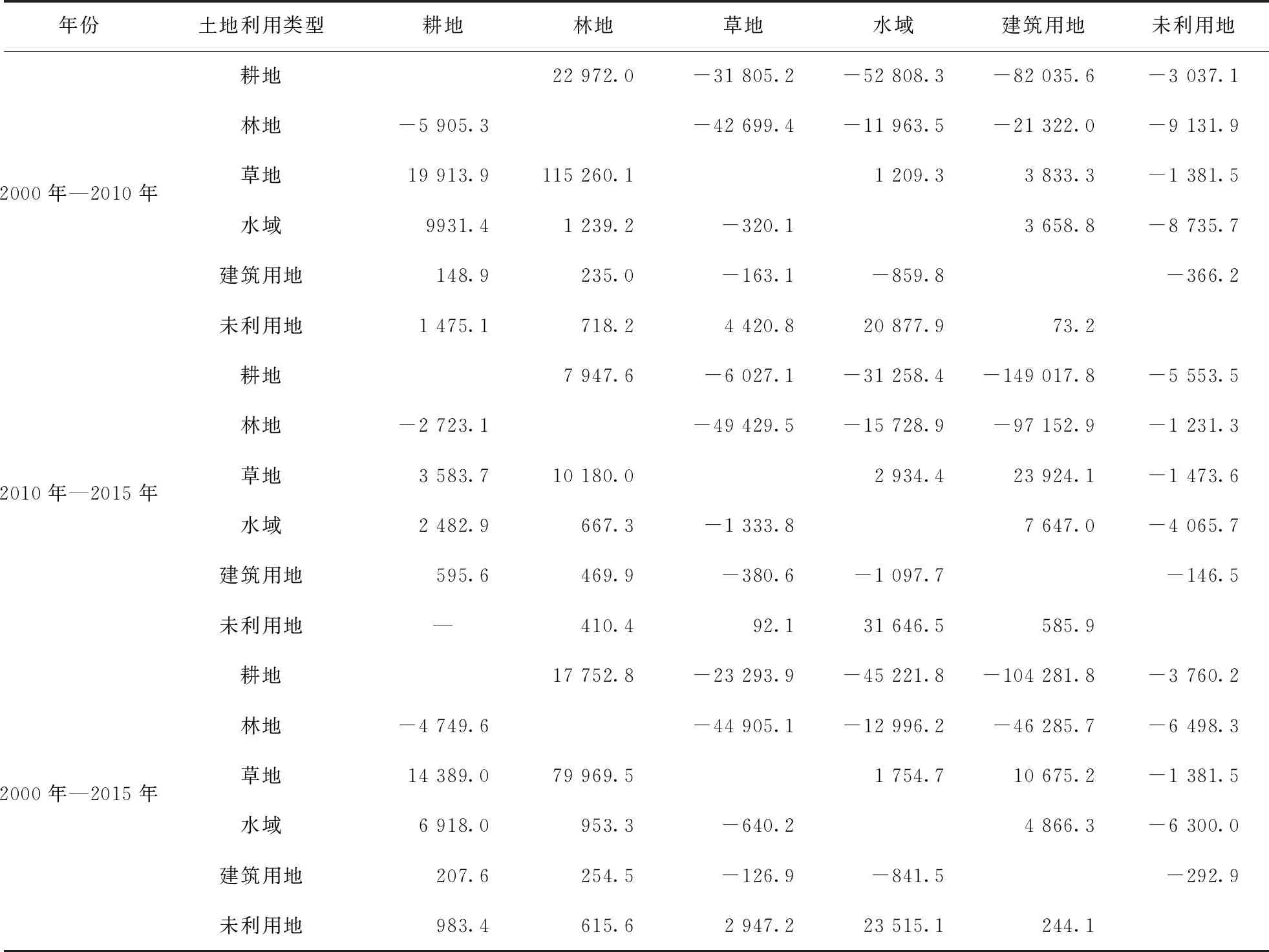

根据2000年—2015年长江流域土地利用变化得到不同土地利用类型转化下的GPP损益矩阵(表3).由于本研究旨在探讨不同土地利用类型转化下的GPP损益,故未对同一土地利用类型不同年份之间的GPP差异进行探讨.由表3可知,2000年—2010年长江流域GPP的损失以耕地转化为建筑用地和水域为主,分别为-82 035.6 t·a-1和-52 808.3 t·a-1.草地、耕地转化为林地是使GPP增加的主要土地利用转移方式,分别为115 260.1 t·a-1和22 972.0 t·a-1.2010年—2015年长江流域GPP的损失以耕地转化为建筑用地为主,为-149 017.8 t·a-1.未利用地转化为水域是该阶段GPP增加的主要土地利用转移方式,为31 646.5 t·a-1.整体上,2000年—2015年长江流域GPP的损失以耕地转化为建筑用地和水域,以及林地转化为建筑用地和草地为主.其中,耕地转化为建筑用地带来的GPP损失明显大于其他土地利用转移方式,达到-52 808.3 t·a-1,反映了城镇化的持续扩张是长江流域GPP损失的重要驱动力.草地转化为林地和耕地,以及耕地转化为林地是使GPP增加的主要土地利用转移方式.其中,草地转化为林地带来的GPP收益为79 969.5 t·a-1,明显高于其他土地利用转移方式,是长江流域GPP增加的重要驱动力.

表3 2000年—2015年长江流域不同土地利用类型转化下的GPP损益矩阵Tab.3 The GPP profit and loss matrix under the transformation of different land use types of the Yangtze River Basin t·a-1

4 结论

1)长江流域GPP整体上呈现西低东高的空间分布特点.2000年—2015年长江流域GPP平均值介于919.90~1 051.48 g C·m-2·a-1之间.

2)GPP轻微增加和显著增加区域分别占流域总面积的2.59%和2.10%,主要集中分布在甘肃省南部、陕西省南部、河南省西南部、湖北省西北部、云南省和贵州省交界地带等.轻微减少和显著减少区域分别占流域总面积的0.62%和0.66%,主要集中分布在长江入海口周围的苏南地区、上海市,长江沿线的大城市例如重庆市、武汉市及其周围地区GPP退化也比较显著.汉江、金沙江石鼓以下、嘉陵江3个二级流域GPP增加明显,太湖水系和湖口以下干流区域GPP则降低明显.

3)长江流域土地利用类型变化主要表现为耕地、林地、草地的转出和建筑用地、林地、水域的转入.耕地转化为建筑用地是GPP损失的主要土地利用转移方式,草地转化为林地是GPP增加的主要土地利用转移方式.