“三生”空间视角下土地利用转型的生态环境效应及驱动力

——以甘肃省为例

董建红,张志斌,*,笪晓军,张文斌,冯雪丽

1 西北师范大学地理与环境科学学院, 兰州 730070 2 中国城市发展研究院有限公司西北研究院, 兰州 730000

随着工业化、城镇化进程的快速推进,中国社会经济发展取得了巨大成就,同时也引发了土地利用的深刻转型和空间重构,进而对区域生态环境产生了较大影响甚至威胁到区域生态安全[1-2]。土地利用转型即土地利用形态(包括显性形态和隐性形态)的时序变化过程[3],被视为土地利用/覆被变化(Land Use and Land Cover Change,LUCC)综合研究的新途径[4]。目前主要涉及土地利用转型的理论与假说[5]、研究框架[6]、驱动机制[7]、城乡发展关系[8]、生态环境效应[9]、耕地和农村宅基地等特殊地类转型[10-11]。纵观已有研究,发现更多聚焦在显性形态转型方面,隐性形态层面的关注则较少。土地利用功能转型是土地利用隐性形态变化的重要形式,即土地资源在生产、生活和生态(简称“三生”)功能之间进行数量再配比和空间再配置的动态过程,反映了区域经济社会转型的不同阶段[12]。因此,基于土地利用主导功能分类体系,将“三生”空间演化与土地利用转型相衔接,是探究区域土地利用转型生态效应的重要切入点。

土地利用转型是引发生态环境变化的主要因素之一[13]。对区域气候、水环境、生物多样性等生态环境要素以及生态系统的结构、功能均产生影响[14-18]。准确把握区域土地利用转型的生态过程以及驱动机制是解决生态环境问题的重要途径[2]。就土地利用生态效应的测度方法而言,一是通过直接测度生物量来表征区域生态环境质量水平,如利用植被净初级生产力(Net Primary Productivity,NPP)[19]、归一化植被指数(Normalized Difference Vegetation Index,NDVI)[20]、增强型植被指数(Enhanced Vegetation Index,EVI)[21]等单一指标或者运用生态状况指数(Ecological Index,EI)[22]、遥感生态指数(Remote Sensing Based Ecological Index,SEI)[23]、遥感生态距离指数(Remote Sensing Ecological Distance IndexRSEDI)[24]等综合指标测度;二是基于土地利用覆被变化的综合定量测度方法,如景观生态风险指数(Landscape Ecological Risk Index,LERI)[25]、生态系统服务价值模型(Ecosystem Services Value,ESV)[26-28]和生态环境质量指数(Eco-environmental Quality Index,EQI)[9,29-31]等。其中,生态环境质量指数是基于土地利用类型的生态差异性,通过生态赋值构建土地利用覆被变化与生态环境质量的关联来定量刻画生态环境质量时空演变特征,该方法自提出后得到了较广泛应用[2]。就生态环境质量演化的驱动机制而言,现有研究主要采用主成分分析法[32]、地理探测器[2]等方法进行探究,本文在综合考虑自然、社会经济和政策等影响因子的基础上,尝试采用偏最小二乘法揭示生态环境质量的演变机制。

甘肃省地处我国西北内陆腹地,且位于长江和黄河的上游地区,是国家“两屏三带”生态安全格局的重要组成部分,也是西部地区生态文明建设的枢纽和重要生态功能区。在全球气候变化和人类活动交互胁迫下,生态安全保障空间受到挤压,生态系统抗干扰能力较差,敏感度较高,加剧了区域生态环境效应变化研究的复杂性。同时,随着“西部大开发”战略的持续推进和“一带一路”倡议的提出,土地资源开发和占用日益活跃,土地利用形态发生了显著变化。基于此,为了揭示区域土地利用转型的生态过程及其驱动机制,本文基于“三生”空间视角,利用生态环境质量指数定量测度了1980—2018年甘肃省土地利用转型的生态环境效应,并借助偏最小二乘回归模型分析生态环境质量演化的驱动机制,以期为区域土地资源的可持续利用和生态环境保护提供借鉴。

1 数据与方法

1.1 数据来源及处理

甘肃省1980、1990、1995、2000、2005、2010、2015、2018年8期土地利用数据来源于国家地球系统科学数据共享平台(http://www.resdc.cn/)。该数据基于Landsat TM/ETM+/OLI遥感影像,依据《全国生态遥感监测土地利用/覆盖分类体系》,通过人工目视解译生成,综合精度达95%以上[33],能够满足本研究的要求。其土地利用分类系统包括耕地、林地、草地、水域、建设用地、未利用地6个一级类和水田、旱地等24个二级类。

本文基于土地利用自然属性视角,依据GB/T21010-2017《土地利用现状分类》标准,参考吕立刚等[9]、杨清可等[29]分类方案,构建“三生”空间土地利用主导功能分类体系。同时,借鉴崔佳等[34]、李晓文等[35]制定的不同二级地类的生态环境质量值,利用面积加权法对“三生”空间各地类进行生态赋值(表1)。

表1 三生空间土地利用分类及其生态环境质量指数

1.2 研究方法

1.2.1区域生态环境质量指数

基于土地利用类型的生态差异性,将研究区域作为目标要素与各期土地利用矢量图进行空间连接,并根据区域内“三生”空间土地利用的生态质量及结构比例来定量表征生态环境质量状况。具体计算公式为[29]:

(1)

式中,EVt为区域第t时期生态环境质量指数;Ci为第i种用地类型的生态环境质量指数;n为土地利用类型数目;LUi为第t时期用地类型i的面积;TA为区域总面积。

1.2.2土地利用转型生态贡献率。

土地利用转型生态贡献率指某一种土地利用类型变化所导致的区域生态环境质量的改变,其表达式为[29]:

CLEI=(LEt+1-LEt)×LA/TA

(2)

式中,CLEI为土地利用功能转型的生态贡献率;LEt+1、LEt分别为某种土地利用变化类型所反映的变化初期和末期土地利用类型所具有的生态环境质量指数;LA为该变化类型的面积;TA为区域总面积。

1.2.3偏最小二乘回归模型

(1)偏最小二乘回归法原理

偏最小二乘回归法(Partial Least Squares Regression,PLS)是集普通线性回归、主成分分析和典型相关分析法于一体的数据统计分析方法,该方法不仅可以避免因样本点少、自变量多重共线等带来的问题,且在成分提取时充分考虑了自变量与因变量的线性关系,对信息进行了重组,提高了自变量对因变量的解释效应。限于篇幅,具体算法参见文献[35]。

(2)指标构建

区域生态环境质量演变受到诸多因素影响,其中自然本底条件决定了生态环境质量的基本格局,而社会经济因素和政策因素是驱动其变化的主要因素。基于此,在综合考虑自然、社会经济和政策等影响因子的基础上,以生态环境质量指数作为因变量(Y),从人口(总人口X1)、经济(人均国民生产总值X2、城镇化率X3)、产业结构(第三产业比重X4)、生态建设(造林面积X5、污染治理投资额X6)、社会消费(社会消费品零售额X7)、对外贸易(进口总额X8、出口总额X9、外商直接投资额X10)、能源结构(煤炭占能源消费总量X11)、科技进步(R&D经费支出X12、在校大学生占学生总数X13)角度共筛选13项因子作为自变量,应用SIMCA-P软件进行PLS回归分析。各指标数据来源于《甘肃省统计年鉴》。

2 结果与分析

2.1 土地利用转型特征分析

2.1.1土地利用变化时空格局

基于“三生”空间土地利用分类体系,并以2000年为界将研究时段分为两个时期,分析研究区“三生”空间格局和结构演化特征(图1、表2)。结果表明:甘肃省生产、生活用地主要集中于河西走廊、陇中和陇东黄土高原并呈持续扩张态势,研究期间面积分别增加了1290.53、928.59 km2;生态用地主要分布于陇南山地、甘南高原、祁连山地和河西走廊以北地带且整体呈缩减趋势,38年来锐减了2219.12 km2。

表2 1980—2018年甘肃省三生用地面积及其变化

图1 1980—2018年甘肃省三生空间格局

从二级地类空间分布看,牧草生态用地、农业生产用地和其他生态用地分布较为广泛。牧草生态用地集中分布在甘南高原、祁连山北坡、河西走廊北山及河西走廊绿洲边缘地区;农业生产用地主要位于河西走廊的绿洲区、陇中和陇东的黄土丘陵区;其他生态用地主要分布于河西走廊以北地带。受自然条件影响,林地和水域生态用地分布较少,林地生态用地主要分布于陇南山地和祁连山地;水域生态用地主要分布于祁连山地高海拔区域。受社会经济发展水平制约,城镇和农村生活用地规模较小,空间分布同农业生产用地具有趋同性。从二级地类结构变化来看,1980—2000年农业生产用地增长迅速,净增加1038.33 km2;牧草、林地和水域生态用地呈减少趋势,分别减少551.88、323.95 km2和233.20 km2。2000—2018年其他生态用地锐减明显,减少了1714.73 km2;而牧草生态用地、工矿生产用地、城镇和农村生活用地增幅明显,尤其工矿生产用地和城镇生活用地增长较快,增幅达168.59%和84.77%。综合来看,甘肃省土地利用结构变化受国家宏观政策、区域开发战略和生态保护工程等影响显著。改革开放初期在全国大力发展经济的背景下,农业生产用地增加明显;随着西部大开发战略的实施以及生态文明理念的提出,城乡生活用地迅速增加,林地和牧草生态用地逐渐恢复。

2.1.2土地利用转型模式

为进一步探讨土地利用功能转型特征,基于“三生”空间二级地类构造转移矩阵(表3、表4)。结果表明:1980—2000年,农业生产用地增加主要来源于牧草生态用地、林地生态用地和其他生态用地,表明甘肃省在此期间毁林开荒现象较为严重,同时也反映出农牧交错区农业生产用地对牧草生态用地的侵占极易发生。虽牧草生态用地、林地生态用地与农业生产用地之间存在相互转化,但农业生产用地向牧草生态用地、林地生态用地的转移量明显不抵对其侵占量,说明甘肃省在实施退耕还林还草过程中存在“边治理、边发生”、“已治理、又复发”的现象。另外,农村和城镇生活用地的扩张主要来源于农业生产用地。其他土地功能类型间的转化不明显。2000—2018年,农业生产用地主要转化为城镇和农村生活用地、牧草和林地生态用地,表明随着西部大开发战略的实施,城市化进程加快,城乡建设用地的规模迅速扩张;同时得益于退耕还林还草政策的进一步落实,林地和牧草生态用地持续减少的态势得到了遏制。其他土地功能类型间的转化不明显。总之,土地利用功能转型与区域社会经济发展阶段密不可分,受自然环境基底、社会经济发展特征、政策调控以及快速城镇化等因素影响,区域“三生”用地逐渐由竞合、冲突走向优化重组和协调发展。

表3 1980—2000年甘肃省土地利用转移矩阵/km2

表4 2000—2018年甘肃省土地利用转移矩阵/km2

2.2 土地利用转型的生态环境效应

2.2.1生态环境质量时序变化特征

生态环境质量指数测算结果表明(图2),甘肃省生态环境质量指数从1980年的0.2661降至2000年的0.2653后升至2018年的0.2682(1985年生态环境质量指数通过插值得到),生态环境质量整体变化幅度较小,这是由于区域生态环境质量同时发生着改善和恶化两种相反趋势,并在一定程度上相互抵消造成的结果。为了揭示各功能用地转型对区域生态环境质量的影响,测算了土地利用转型生态贡献率(图3)。结果表明,1980—2000年牧草生态用地转化为林地生态用地和其他生态用地转化为农业生产用地,是促使生态环境质量改善的主要因素;与此相反,农业生产用地对牧草生态用地的挤占以及林地生态用地的退化是导致生态环境质量恶化的主要原因。2000—2018年土地功能转型对生态环境质量的影响与1980—2000年相比,农业生产用地对牧草生态用地的占用程度明显减轻,同时农业生产用地转化为林地、牧草生态用地的贡献率逐渐上升,表明退耕还林还草的生态效益逐渐凸显,生态环境质量持续恶化的态势得到了遏制。此外,由于工业化、城镇化进程加快,城镇和农村生活用地对农业生产用地的侵占规模迅速扩大,很大程度上掩盖了退耕还林还草的生态效应。总之,研究区生产、生活空间的扩张和生态空间的萎缩是导致生态环境质量恶化的主要原因,而生态环境质量的改善主要靠草地、林地等生态空间的保育来实现。因此,在生态文明建设理念和新一轮国土空间规划的引导下,甘肃省应继续加强国土空间管控和有序开发,进一步落实生态性退耕还林还草政策,维持和保障区域生态安全,实现生态环境保护和社会经济的协同发展。

图2 1980—2018年甘肃省生态环境质量指数变化

图3 影响生态环境质量的主要用地转型及贡献率

2.2.2生态环境质量空间分布特征

借助ArcGIS软件,基于县域尺度分别表达1980、2000、2018年甘肃省生态环境质量的空间差异,并根据自然间断点分级法分为低、较低、中、较高和高5个等级(图4)。结果显示:甘肃省生态环境质量空间分异显著,整体呈“东南高-西北低”的分布格局。低质量区主要位于河西走廊以北地带,空间上呈明显的集聚态势;较低质量区主要分布在河西走廊以及陇东、陇中的交界处,空间上呈带状分布且与低质量区相邻;中质量区主要位于陇中和陇东地区,空间上呈“V”字形分布格局;较高质量区和高质量区主要位于祁连山地、甘南高原、陇南山地和陇东东南部等林草资源较为丰富地区。

图4 1980—2018年甘肃省生态环境质量空间格局

就生态环境质量变化而言(图5),1980—2000年生态环境质量恶化的县(市、区)占了绝大部分,而生态环境改善的县(市、区)则相对较少,尤其兰州市的安宁区、张掖市的甘州区、平凉市的崆峒区等市辖区生态环境质量下降较为明显,主要原因是在改革开放政策驱动下,城市化进程明显加快,城市建设用地快速扩张导致生态空间被压缩,生境破碎,生态环境质量下降明显;2000—2018年生态环境质量恶化的县(市、区)大幅减少,而生态环境改善的县(市、区)则明显增多,尤其敦煌市、庆城县、嘉峪关市辖区、环县和华池县等县(市、区)的生态环境质量改善较为明显,这主要得益于国家政策性退耕还林还草工程的实施,生态治理成效逐渐凸显,生态环境质量持续恶化的态势得到了扭转。总体来看,1980—2018年甘肃省生态环境质量演化呈明显的空间集聚性,形成了以兰州市为中心的陇中生态环境质量恶化区和以嘉峪关市、庆阳市为中心的河西、陇东生态环境质量改善区。

图5 1980—2018年甘肃省生态环境质量格局演化

2.3 生态环境质量演化的驱动因素

图6 生态环境质量指数实际值与预测值散点图

Y=1.067-0.285X1+0.156X2+0.068X3+0.144X4+0.175X5+0.307X6-0.043X7+0.111X8-

0.031X9-0.092X10-0.032X11+0.236X12+0.189X13

(3)

通过式(3)可知:

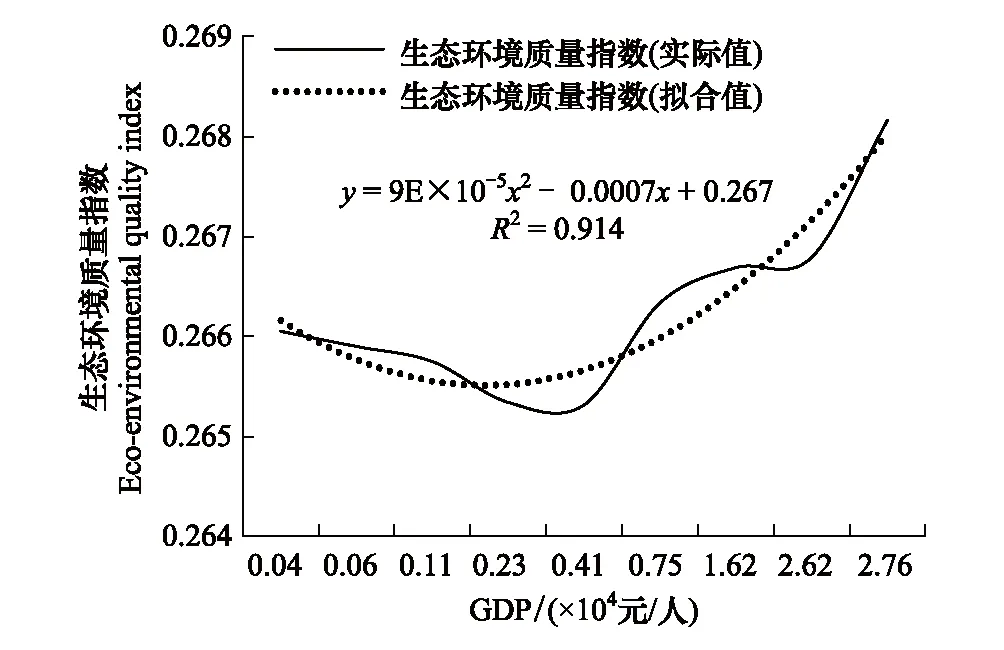

(1)生态建设、产业结构调整、科技进步、能源消费结构改善和经济发展对生态环境具有明显的促进作用。研究期间,甘肃省加大了水土流失、土地荒漠化、三废污染的综合治理,积极开展退耕还林还草、小流域综合治理、“三北”防护林建设和城市人居环境改善等工程,生态效应逐渐凸显;同时,积极调整和优化产业结构,加大科技投入,以科技创新引领产业结构的加速转型,构建低碳高效的产业体系,着力优化能源消费结构,降低煤炭在能源消费结构中的比重,增加清洁能源的使用,在促进经济发展的同时,也利于生态环境的保护。此外,经济增长整体上促进了生态环境质量的改善,为进一步揭示生态环境质量随经济增长的时序演化特征,分析了生态环境质量演化同经济增长的拟合曲线(图7)。结果显示,生态环境质量指数随GDP的增长,存在类似于“U”形演变曲线的拐点,表明甘肃省生态环境质量随经济增长经历了先下降后上升的演化过程,经济增长的模式得到了改善,社会经济发展的持续性逐渐增强。

图7 1980—2018年甘肃省生态环境质量与经济发展的关系

(2)对外贸易各指标对生态环境的影响迥异。其中外商直接投资额和出口总额的增加导致了生态环境质量的恶化,这是因为在全国产业结构转型升级的背景下,甘肃省作为欠发达地区,主要以承接东中部地区转移而来的资源密集型产业,隐含在产业中的污染导致了生态环境质量的恶化;同时甘肃省主要以出口初级产品为主,产业链短,附加值低,容易造成生态环境的破环。因此,在将资源优势转化为经济优势的过程中,如何引进高新技术,形成低碳环保的产业结构成为目前产业结构调整中亟待解决的问题。与此相反,甘肃省主要以进口高新技术产品为主,进口总额的增长利于生态环境质量的改善。

(3)人口、社会消费的回归系数为负值,表明随着人口的增加和消费水平的提升,需向自然环境索取更多的资源和能源才能支撑区域的发展,并在消费的过程中产生了大量的污染物,增加了生态环境的压力。

3 讨论

改革开放以来,国家战略重点转移至经济建设,工业化和城镇化的迅猛发展驱动土地利用形态发生了重大变化,加之粗放的经济增长方式和对土地生态功能的重视不够,导致生境质量较高的地类大规模流转,这是甘肃省在此期间生态环境质量下降的主要原因;随着“西部大开发”政策的持续推进、“一带一路”倡议的提出以及“黄河流域生态保护和高质量发展”战略的实施,甘肃迎来了难得的发展机遇和政策利好,经济发展的同时也更加注重生态环境的保护和建设,诸如天然林资源保护、退耕还林还草、“三北”防护林建设、“三化”草原治理、重点生态功能区保护修复等生态工程的陆续实施,生态环境质量持续恶化的态势得到了遏制;未来甘肃省在注重经济发展目标的同时,应继续践行生态文明理念,努力构建“山、水、林、田、湖、草”有机结合的土地利用空间格局,以期实现土地资源的可持续利用与生态环境保护的协同发展。具体来说,首先要优先规划保护甘南高原水源涵养区、陇东黄土高原水土保持区和祁连山生态屏障区的生态用地,保障区域生态安全;其次应集约利用生产用地,提高土地资源利用效率,满足区域经济发展需求;最后大力推进城乡生活空间人居环境改善和基础设施配套建设,促使甘肃省走上一条生态良好、生产发展、生活富裕的可持续发展道路。

4 结论

本文从“三生”空间视角,基于土地利用现状遥感监测数据,通过生态环境质量指数定量分析了1980—2018年甘肃省土地利用转型生态环境效应的时空演变特征,并借助偏最小二乘回归模型揭示了生态环境质量演化的驱动机制。具体结果如下:(1)甘肃省“三生”空间结构演化和地域分异显著。生产、生活空间主要分布于河西走廊、陇中和陇东黄土高原且呈扩张态势,面积分别增加了1290.53、928.59 km2;生态空间集中分布于陇南山地、甘南高原、祁连山地和河西走廊以北地带且整体呈缩减态势,面积锐减了2219.12 km2;生产、生活空间的增长源于对生态空间的侵占。(2)生态环境质量改善和恶化趋势并存,整体上经历了先下降后上升的“U”形演化过程。其中1980—2000年生态环境质量恶化的主要因素是农业生产用地对牧草、林地等生态用地的侵占;2000年以后在退耕还林还草等生态政策的驱动下,生态环境质量持续恶化的态势得到了遏制。生态环境质量空间分异显著,整体呈“东南高-西北低”的分布格局,形成了以兰州市为中心的陇中生态环境质量恶化区和以嘉峪关市、庆阳市为中心的河西、陇东生态环境质量改善区。(3)偏最小二乘回归分析结果表明生态建设、科技进步等对生态环境具有明显的促进作用,而人口增加、社会消费水平提升在一定程度上加剧了生态环境的压力,对外贸易对生态环境的影响具有双面性。