江汉平原东北缘末次冰消期沉积物粒度特征及环境意义

张玉芬,李长安,赵举兴,毛欣,许应石,魏传义,李亚伟,张岱

1.中国地质大学(武汉)地球物理与空间信息学院,武汉 430074

2.中国地质大学(武汉)地理与信息工程学院,武汉 430074

3.中国地质大学(武汉)流域关键带演化湖北省重点实验室,武汉 430074

4.福建省煤田地质勘查院,福州 350000

5.中国地质科学院水文地质环境地质研究所,石家庄 050061

6.江苏省地质调查研究院,南京 210018

0 引言

沉积物粒径的大小指示搬运介质的动力大小和特征。沉积物的粒度特征来识别沉积环境,解释搬运和沉积作用的动力状况。同时,能够反映沉积物沉积时的降水,具有指示干湿环境变化的意义。沉积物粒度特征作为反映气候和环境变化的替代性指标,已广泛应用于黄土[1⁃7]、海洋[8⁃11]、一些高原干旱较封闭的湖泊[12⁃17]和河流[18⁃21]沉积物的研究中。黄土的研究表明,其沉积物粒度值的大小是指示东亚冬、夏季风气候变化的良好代用指标[1⁃6]。已有的湖泊沉积学研究也表明,粒度的粗细代表了水动力的强弱、湖泊输入水量的相对大小,在一定程度上可以反映湖泊积水区降水的变化,因而具有区域干湿变化的指示意义[12⁃15]。江汉平原是长江中下游最大的冲积平原,其第四纪环境变化的记录对中国过去全球变化研究具有重要意义。关于江汉平原第四纪古气候变化前人已开展过很多研究,但这些研究存在着两个方面的不足:一是已有研究多集中于气温(冷暖)变化[22⁃24],对于降水量(干湿)变化研究较少,而降水量变化对长江流域具有更加重要的意义;二是过去的研究多基于平原内沉积研究,这些沉积物主要来自于长江干流和主要支流的携带,为长江流域广大范围(江汉平原的流域面积约150×104km2)物质混合的信息,难以分辨出江汉平原区的环境信息。但在江汉平原区有时候会出现江汉平原区与其上游流域区的气候特征并不一致的现象。以洪灾为例:有很多年份江汉平原为正常降水年份甚至是干旱,则因长江上游、汉江上游及洞庭湖四水的强降水导致江汉平原遭受严重洪水灾害;也有些年份,上游流域来水正常甚至偏少,仅源自江汉平原及其周缘山地的强降水就造成了严重洪灾,如2016年的洪灾对武汉市影响超过了1998年长江全流域大洪水。因此,如何识别江汉平原本区的气候环境特征就为人们所关注。近年来,我们在江汉平原野外调查时,发现在其北缘的一些山前浅水洼地中,保存了一套较完整的末次冰消期沉积记录。这些沉积主要来自附近地面来水,不受长江、汉江等大河的影响,可用于探讨本区环境变化,特别是降水和地表径流的变化。本文选择了其中一个最具代表性的沉积——麻城剖面,拟通过对其粒度组成特征分析,推测末次冰消期的地表径流变化,进而探讨江汉平原北缘末次冰消期的干湿气候特征。同时,就如何从江汉平原沉积物中提取本地区降水变化信息进行尝试。

1 区域概况

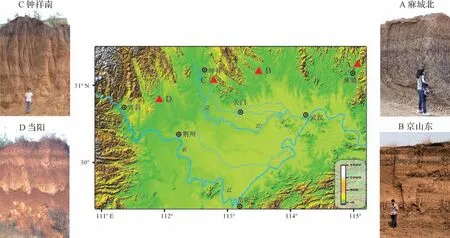

在江汉平原北缘的山地与平原过渡带,分布着一系列的浅水洼地,这些洼地形成于晚更新世末期。末次冰盛期时海平面下降长江发生溯源侵蚀至长江中游,在江汉平原形成一系列水系深槽[25⁃26],平原边缘的地表径流冲刷加强而形成侵蚀洼地,之后随着气候变暖洼地开始接受沉积。我们在野外调查时发现:这些洼地地层结构清楚,沉积物主要来自于为山前坡地,粒度较细,以坡洪积和沼泽成因为主。这些沉积物较好地记录了末次冰消期以来江汉平原北缘的地表径流变化与环境特征。野外调查还发现:这些洼地具有大致相同的地层序列和沉积特征(图1),反映了江汉平原边缘坡地区气候特征与径流变化的一致性特点。在这些剖面中尤以麻城北发育和保存最好,故作为本文的研究剖面。

图1 江汉平原边缘坡麓地带的末次冰消期沉积Fig.1 Deposition of the last deglaciation in torrential floodplains along the margin of the Jianghan Plain

2 研究剖面岩性特征及实验样品的采集和测试

2.1 研究剖面岩性特征与沉积环境

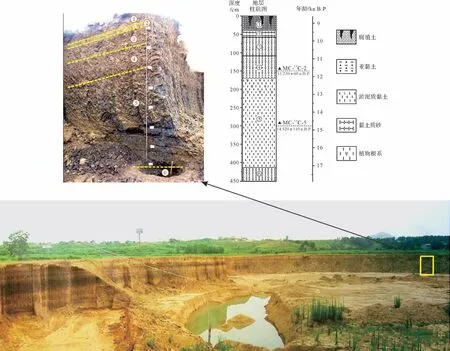

研究区位于江汉盆地东北缘麻城北部的山前洼地,该洼地位于大别山山地丘陵与平原的过渡地带。洼地呈半封闭的碟形状,沉积物主要来自于山前斜坡的地表径流,洼地的中央与边缘存在一定的沉积相变。研究剖面位于沉积相对连续碟形洼地的中部地带,为人工取土开挖形成,出露厚度近4.50 m(含探坑厚度0.40 m)。剖面共分为六个岩性层(图2),自上而下各层的岩性特征如下:

图2 麻城取样剖面地质特征Fig.2 Geological features of Macheng section(sampling site)

①灰黄色亚砂土,含植物根系,表层0.20 m为耕作层。层厚约0.45 m;

②褐黄色砂质黏土层,为黄土状土。层厚约0.15 m;

③褐灰色亚黏土,顶部约0.15 m颜色变为黑褐色,沉积物粒径总体比较偏细,以黏土为主。层厚0.50 m;

④褐灰色亚黏土—亚砂土层,为本剖面粒径较粗的层位。靠该层顶部约有0.20 m厚的沉积物颜色变黑,为灰黑色,且粒径较该层下部要粗。该层与下伏层之间界线明显,界面平整无冲刷痕迹,推断其为一个短暂的沉积间断。层厚约0.65 m;

⑤整体为深灰色淤泥质黏土及粉砂层,但夹有黑灰色淤泥和较粗的细砂。顶部约30 cm为灰黑色黏土质粉砂,植物根系发育,下部约0.50 m为砂质黏土。层厚2.60 m;

⑥灰褐色亚砂质—黏土层,中间垂直穿插黑灰条带,可能是上层黑色泥质向下沿裂缝渗入所致。层厚约0.40 m。

从研究区地貌环境、剖面的宏观特征和岩性组成来看,其沉积环境总体为山前坡麓。其中第⑤层的含有机质的深灰色淤泥质黏土,推测为浅水沼泽相;此外各层应为地面流水沉积,由于没有河流经过,外围的水系也影响不到,据其较好的沉积层理和岩性特征推测为坡洪积相。

2.2 样品的采集和测试

野外采样时剥去剖面上的表层土,自上而下按约2.5 cm间距连续采集粒度样品,考虑近地表有人为污染,故对近地表0.30 m没有取样,共采集样品172组。粒度样品的测试是在许昌师范学院粒度实验室完成,测量所用仪器为英国马尔文公司产的Mastersizer 2000激光粒度分析仪,测试范围0.01~2 000µm,重复测量误差小于2%。取沉积物样品0.8 g左右,经过氧化氢以及盐酸处理后,加入六偏磷酸钠超声振荡,将振荡后的样品上机测试。可提供每一粒度组分的百分含量、频率曲线、累积曲线及其他各种粒度参数。为了获得年代学资料,分别在据剖面顶部1.50 m和3.0 m处采集了14C样品,样品的年龄在波兰的14C年代学实验室(Poznan Radiocarbon Laboratory)完成,其年龄分别为(11 230±60)a B.P.和(14 520±110)a B.P.,采用线性插值的方法求出了各采样点对应的年龄值(图2)。剖面下伏为晚更新世下蜀土,根据长江中下游下蜀土的堆积年龄,其上限在20.0~25.0 ka B.P.[27]。根据14C测年推断的剖面底界年龄基本上是合理的;另外,第⑤层沼泽相结束与第④层之间存在一个短暂的沉积间断,可能是气候由湿变干造成的短暂沉积间断,即由于气候干冷,地表径流量小,剖面所在的洼地中心没有接收到沉积。从测年推断的时间看,应该是新仙女木事件(YD)的反映;同时,第②层岩性特征类似于下蜀黄土,因此应为一次干旱事件,在时间上恰好与长江中游高分辨率的石笋和泥炭记录的9.8~9.2 ka B.P.干旱期基本一致[28]。由此来看,根据已有测年进行的剖面地质年龄推断基本可信。表明该剖面主要形成于末次冰盛期之后的末次冰消期。

3 实验结果分析

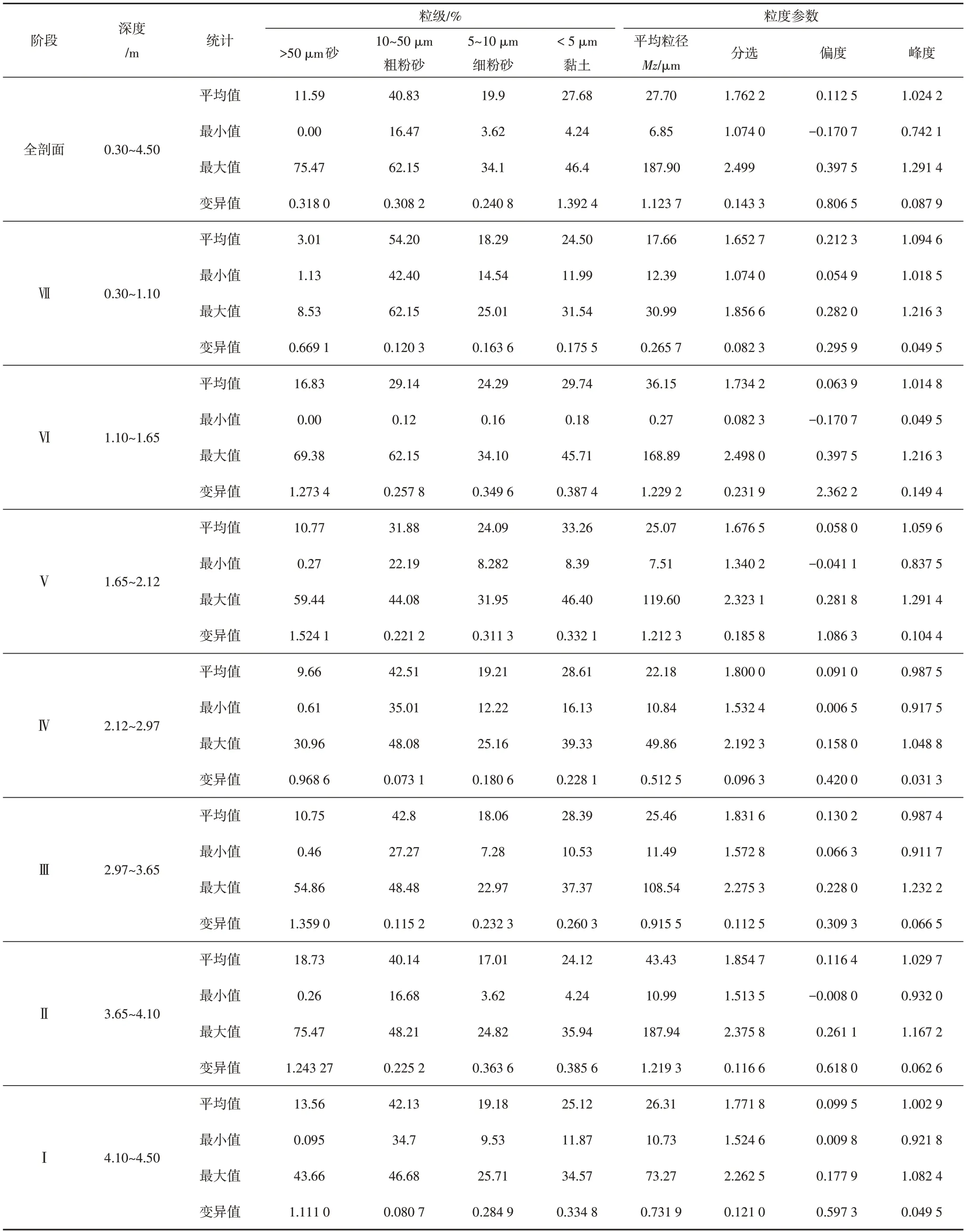

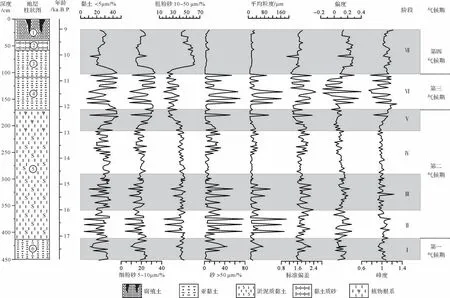

按照沉积物碎屑大小和水动力行为[29],将50µm、10µm和5µm分别作为砂粒/粗粉砂、粗粉砂/细粉砂以及细粉砂/黏粒的分界,对麻城剖面沉积物粒度进行了统计分析;并根据福克—沃德公式计算了粒度参数。图3是麻城剖面沉积物粒度组成及参数随深度变化曲线。为了讨论方便,根据粒度及参数的波动变化,结合岩性分层,可将麻城剖面划分为7个不同的阶段,并分段进行了粒度特征的最小值、最大值、平均值和分异值统计(表1)。由表1可见,砂组分(>50µm)占0~75.47%,主要集中在近下部层位3.52~4.10 m和近上部层位的0.98~1.57 m段,且在这两段变化幅度较大;粉砂(5~50µm)占20.19%~96.25%,平均60.73%,其中粗粉砂(10~50µm)占16.47%~62.15%,平均40.83%,细粉砂(5~10µm)占3.62%~34.10%,平 均19.90%;黏 土(<5µm)占4.24%~46.40%,平均达27.68%。平均粒径变化于6.85~187.94µm,平均27.70µm。分选系数1.074 0~2.497 9,平均1.762 2,属于分选差和分选较差的类型,其中以分选较差的样品占绝对优势(达84.88%)。偏度平均值为0.112 5,变化范围在-0.170 7~0.397 5之间,虽然从负偏态到极正偏态4个峰态等级都有,但正偏(59.90%)和近于对称(37.80%)的样品占了绝对优势,负偏态和极正偏态的样品比例很少。峰态值为0.742 1~1.291 4,从很平坦到很尖锐的4个峰态等级都有,但绝大多数属于中等尖锐(76.70%)和尖锐(17.40%),只有一个样品为很尖锐,峰态的平均值为1.024 2。

由图3和表1可见麻城剖面沉积物粒度砂组份含量与平均粒径在剖面中具有相同的变化规律,呈明显的正相关,表明本剖面沉积物粒度的平均粒径随深度变化规律主要受控于砂组份含量的变化。在剖面3.52~4.10 m层段和0.98~2.00 m层段,粒度含量与粒度参数曲线波动频繁,变化幅度最大,显示了不稳定的沉积环境。

表1 麻城剖面沉积物粒度组成和参数统计Table 1 Grain size composition and parameters for Macheng profile

图3 麻城剖面沉积物粒度组成及参数随深度变化(岩性图例同图2)Fig.3 Particle size distribution characteristics of sediments in Macheng profile

4 关于麻城剖面粒度特征的环境意义的讨论

4.1 粒度特征的地表径流及古气候的意义

沉积物的粒度特征是判别沉积环境的一个重要物理标志,可以为沉积物搬运介质的性质、能量和搬运方式的确定等提供重要依据[29],在搬运介质和方式已明确,沉积物的粒度特征能够反映沉积物沉积时的降水、水动力搬运强度、水位变化等环境信息,具有指示干湿环境变化的意义。一般来说,在湖泊沉积记录与古气候研究中,沉积物粒度的环境意义常常解释为:粗粒沉积物指示低水位时期的干旱气候,细粒沉积物指示高水位时期的湿润气候。然而,上述结论有一个重要的应用前提条件,即湖泊规模较大,且有较大幅度的水位波动、湖水面积存在大范围的扩张与收缩。可能只适用于长时间尺度、低分辨率(百年、千年)研究[30]。己有研究表明[13,30⁃32],在降雨量较大的热带、亚热带地区,不存在水位的大幅度涨落湖泊中,沉积物粒度的粗细是由流域降雨量或径流量的大小决定的。降雨量的变化通过影响地表径流强度而在相当程度上决定着进人湖泊的陆源颗粒物的粗细和多少,进而影响沉积物粒度:降雨量大的湿润年份,地表径流发育,其剥蚀和搬运能力增强,更多的粗颗粒物质可被携带至湖泊,沉积物粒径增大;降雨量小的干旱年份,地表径流贫乏,粗颗粒物质难以搬运至湖泊,沉积物粒径减小。另外,在一些短时间尺度的研究中,流域降雨量是控制沉积物粒度分布的重要因素[13]。

麻城剖面位于大别山山地丘陵与平原的过渡地带的半封闭的一个小型的宽浅碟形洼地,地处亚热带多雨气候区。地表径流以山前斜坡径流为主,洼地北侧坡地有一系列近南北向的梳状溪流汇入洼地,研究剖面位于碟形洼地的中部地带,沉积物的粒度变化主要受地表径流的变化所控制[33⁃34],由于坡面地表径流的特征和变化主要是由大气降水所决定的,粒度粗表明地表侵蚀和搬运能力强,代表了降雨量相对较大的湿润气候年份;反之,粒度细代表了降雨量相对较小的干旱气候年份[35⁃36]。

4.2 麻城剖面的粒度变化的气候指示

麻城剖面主要形成于下蜀土之后末次冰消期。现结合岩性、沉积相将不同阶段的粒度组成、含量及粒度参数变化特征(图3),对其所反映的地表径流特征及可能的古气候意义讨论如下:

第Ⅰ阶段:深度4.50~4.10 m,对应年龄17.90~17.02 ka B.P.。该阶段位于剖面的最底部,沉积物主要以粉砂为主(平均含量为61.31%),其中粗粉砂达到42.13%,细粉砂为19.18%,黏土的含量为25.12%,大于50µm的砂含量占18.00%。平均粒径的变化范围为10.73~73.27µm,平均值为26.31µm。分选系数平均值为1.771 8,以分选较差的样品居多。偏度值均为正值,以近对称与正偏为主。曲线表现为中等峰态。沉积物粒度组成和参数的变异值均为本剖面的偏小的值。该段为剖面第⑥层,为坡洪积作用的褐黄色亚砂土。表明为冰盛期之后气候开始回暖,降水相对较多。由于沉积早期的地表坡度较大,地表径流强度中等偏强。

第Ⅱ阶段:深度4.10~3.65 m,年龄17.02~16.06 ka B.P.。粒度含量与平均粒径值在该段波动频繁且幅度很大,平均粒径的变化在10.99~187.94µm区间,为本剖面变化最大的一个阶段,其平均值为43.43µm,也是本研究剖面中的粒径最粗的一个阶

段。分选系数为1.854 7,以分选较差的样品为主,达79.17%,分选差的样品为20.83%。偏度均值为0.116 4,以正偏为主。本阶段砂的含量较阶段Ⅰ有所增加(均值为18.73%,为本剖面的最高值),粉砂和黏土的含量较阶段Ⅰ有所下降。各参数的变异值相对比较大,尤其是不同样品砂的含量差别很大,最小值仅为0.26%,最大值可达75.47%。表明该阶段地表径流的总体强度明显增大,且径流变幅强烈,水流稳定性较差。反映出该时期大气降水明显增多,干湿变化剧烈,强降水事件频发,气候的稳定性差。

第Ⅲ阶段:深度3.65~2.97 m,年龄16.06~14.56 ka B.P.。该阶段不论是粒度组成曲线,还是粒度参数曲线的波动幅度较阶段Ⅱ均有所减弱,并且中砂含量(10.75%)和平均粒径值(25.46µm)也较前阶段有所减小,但黏土含量(28.39%)和粗粉砂的含量(42.80%)较前阶段却有所增加。分选系数为1.831 6,分选较差的样品达80.00%,分选差的样品为20.00%。偏度均值为0.130 2,以正偏为主。峰度以中等尖锐为主,个别样品为尖锐峰态。粒度参数的变异值都比较大,且平均粒径的分布区间也比较大(11.49~108.54µm)。表明该阶段地表径流较第Ⅱ阶段的强度变小,径流变幅中等,水流相对稳定。反映出该时期大气降水适中,干湿变化不太强烈,气候相对比较稳定。

第Ⅳ阶段:深度2.97~2.12 m,年龄14.56~12.82 ka B.P.。此阶段沉积物颗粒比较偏细,黏土组份含量(28.61%)和粉砂组份含量(61.72%)较前阶段都有所增高。平均粒径值(22.18µm)和砂组份含量(9.66%)较前阶段有所减小,并且平均粒径的分布范围也比阶段Ⅲ要小很多,主要分布在10.84~49.64µm范围。粒度曲线变化比较平稳,各参数的变异值均为本剖面的较小值。沉积物的分选系数为1.800 0,统计表明分选差的只占14.70%,绝大多数为分选较差的(85.30%)。偏度值为0.091 0,样品以近对称的为主。峰度值为0.987 5,样品均为中等尖锐的峰态。上述特点说明当时气候具有向干冷,降水减少的方向发展的趋势。沉积环境较上阶段趋于稳定,沉积物中细颗粒组份明显增多,这与野外观察到的沉积物岩性以黏土为主的现象是一致的。但从图3中我们可以看到,在深度2.50 m向上(浅部)粒径又开始逐渐变粗和曲线波动幅度有所增强。表明该阶段地表径流的总体上较弱,径流变幅不大,特别是早期阶段。但后期径流量有所增强,变幅波动有所增加。反映出该时期大气降水明显偏少,后期降水量有所增大,气候相对稳定。

第Ⅴ阶段:深度2.12~1.65 m,年龄12.82~12.02 ka B.P.。此阶段沉积物粒度组成和参数曲线较前一阶段波动有所加强,变异值比前阶段增大。黏土组份含量达33.26%为本剖面的最高值,分布于8.39%~46.40%之间,数据比较离散,反映细颗粒成分含量在剖面中变化较大。粉砂组份含量明显减少(占55.62%),砂的组份略有增加(占10.77%),但不同样品差异较大。沉积物的平均粒径为25.07µm,分布范围为7.51~119.60µm。分选系数为1.676 5,以分选较差的样品占多数(达80.00%),分选差的占20.00%。偏度值为0.058 5,样品以近对称为主。峰度值为1.059 6,分布在0.837 5~1.291 4之间,以中等尖锐为主,但峰态为尖锐的明显增多达35.00%。上述特点表明该阶段地表径流强度的整体较小,径流的变幅有一定波动,存在短时较大强度。反映出该时期大气降水明显偏少,气候总体偏干,并伴有短时强降水发生。

第Ⅵ阶段:深度1.65~1.10 m,年龄12.02~10.80 ka B.P.。该阶段的粒度组成和粒度参数曲线较上阶段变化幅度有所增强,但变化的频率明显变慢。并有一个平均粒径值和砂的含量由逐渐变大然后又逐渐变小的变化规律。砂组份的含量为16.83%较阶段Ⅴ明显增加,粉砂组份含量为53.43%为本剖面的最低值,黏土含量为29.40%较上阶段也有所减少。平均粒径为36.15µm,是本剖面的最高值,且数据非常离散,其粒径的分布范围为0.27~168.89µm,表明沉积物纵向上变化大,沉积环境不稳定。分选系数为1.734 2,分选差的样品占到28.00%为本剖面的最高值。偏度值为0.063 9,主要为近对称态。峰度值为1.014 8,分布在0.049 5~1.216 3之间,以中等峰态为主(78.00%),其余均为尖锐峰态(28.00%)。该阶段的粒度参数的变异值较其他阶段普遍偏大。依据上述特点推断,此时段地表径流的搬运强度显著加大,且径流的变幅强烈波动,稳定性较差。反映该时期大气降水总体较强,且波动明显,强降水事件多发,气候的稳定性差。第④层与下伏第⑤层之间存在一个短暂的沉积间断,推测为YD干冷事件致剖面所在没有沉积。之后快速升温期,降雨量明显增大,气候稳定性较差,强降雨时有发生。随之地表径流量的变幅较大。

第Ⅶ阶段:深度1.10~0.30 m,年龄10.80~9.10 ka B.P.。从表1和图3可见,粒度含量和粒度参数曲线均为本剖面的波动幅度最小的时段;粒度平均值(17.66µm)、砂组份含量(3.01%)和分选系数(统计平均值为1.652 7)也是本剖面的最小值。总的来说本阶段沉积物粒度较偏细,分选相对较好,数据的方差和变异值都比较偏小。该阶段沉积物以褐黄色为主,其中第②层颜色最浅为灰黄色黄土状土,岩性特征类似于下蜀黄土,在时间上与长江中游高分辨率气候记录的石笋和泥炭记录的9.80~9.30 ka B.P.较干期相一致[37⁃38]。上述特点表明该阶段地表径流强度弱,搬运能力偏低,且径流变幅小。推测该时期大气降水明显偏弱,气候偏干,但稳定性较好。

4.3 气候期划分

综上所述,麻城剖面记录了江汉平原北缘末次冰消期的气候环境与降水及地表径流的变化,总体可划分为四个气候期:

第一气候期距今17.90~17.02 ka,对应粒度阶段Ⅰ和剖面第⑥层。沉积物为黄褐色,坡洪积成因。粒度主要以粉砂为主,特别是粗粉砂含量较高,总体偏粗。分选和分异度中等,粒度曲线有一定波动,粒度存在着粗细变化。该层与下伏下蜀黄土间为强烈的侵蚀接触,推测为末次盛冰期侵蚀基准面下降引起的区域性侵蚀冲刷的反映[25⁃26]。因此,本期为冰盛期之后气候开始回暖升温期,地表径流强度中等偏强,降水较丰沛,为温暖潮湿环境。

第二气候期距今17.02~12.02 ka,对应剖面第⑤层,包含粒度阶段的第Ⅱ~Ⅴ。沉积物颜色为黑、黑灰色砂质黏土,沼泽相沉积环境。该期总体降雨量较多,早期(Ⅱ阶段)粒度粗,均匀性差,粒度曲线波动强烈。表明地表径流强且变幅大,强降水多现;随后(Ⅲ阶段)地表径流有所减弱,降水的稳定性依然较强;到Ⅳ阶段(14.56~12.82 ka B.P.)黏土组份含量增高明显,平均粒径值和参数的变异值均为剖面的偏小值,粒度曲线变化平稳。表明此时地表流量明显减小,变幅不大,即此时的降水量明显的减少,降水的波动不大。到了晚期(Ⅴ阶段)沉积物粒度变粗,曲线波动增大,表明地表径流明显加大,气候降雨量增加。总体来看,这是一个非常湿润暖期,其与周围地区的董哥洞石笋[39]、葫芦洞石笋[40]以及神农架天鹅洞石笋[41]等的冰消期气候特征是一致的。值得注意的是,其中的第Ⅳ阶段(14.56~12.82 ka B.P.),粒度反映地表径流明显减少,降水量降低,这一升温和降水增加背景下的明显变干是否为Heillrich1事件[42]的反映值得关注。

第三气候期,距今12.02~10.80 ka,对应剖面第④层。第④层与下伏第⑤层之间存在一个短暂的沉积间断,这是剖面中唯一沉积间断,表明降水极少,地表径流不发育,气候极为干冷,推测应该是新仙女木事件(YD)的反映。因此,该层是新仙女木事件之后的快速升温期,平均粒径和分选系数为剖面最大,粗粒(砂级)含量变化剧烈,变异值(颗粒粒径分散程度)大。表明当时降雨量大,气候稳定性较差,强降雨时有发生。地表径流量和变幅均较大。为温暖湿润气候。

第四气候期,距今10.80~8.60 ka,对应剖面③~①层,粒度第Ⅶ阶段。沉积物颜色为褐黄色,为剖面最浅,洪坡积成因。粒度平均值、砂组份含量均为剖面最小,粗粉砂含量高,粒度组成曲线和参数曲线波动不大。反映出当时地表径流较发育,但流量和变幅不大,稳定性较好。表明气候为偏温湿,雨量较丰富。

麻城剖面所记录的江汉平原末次冰消期至全新世早期的四个气候期,与我国南方同期的石笋气候记录[43]大体上相一致。另外,剖面中有两个明显的气候事件记录,一是新仙女木事件,表现为剖面第④层与第⑤层之间的沉积间断和沼泽环境的结束;二是9.8~9.3 ka B.P.干旱期,为第②厚约15 cm的黄土状土的沉积。该干旱期在江汉平原周缘的石笋中有明显记录[37⁃38]。

5 结论

通过对麻城剖面沉积物的粒度分析,结合测年资料对地表径流变化过程进行了探讨,得到如下结论:

(1)麻城剖面为江汉平原北缘末次冰消期代表性沉积剖面,主体由坡麓坡洪积和沼泽沉积组成,形成地质年代为距今18.0~8.6 ka。

(2)麻城剖面沉积物粒度组成主要以粉砂为主,达60.73%,其中,粗粉砂占决定优势,达40.83%。砂组分占11.59%。黏土含量为27.68%。沉积物平均粒径变化于6.85~187.94µm,平均27.70µm。分选系数1.074 0~2.497 9,平均1.7622。偏度平均值为0.112 5,变 化 范 围 为-0.170 7~0.397 5,以 正 偏(59.90%)和近于对称(37.80%)的样品占绝对优势。峰态值为0.742 1~1.291 4,平均值为1.024 2,绝大多数属于中等尖锐(76.70%)和尖锐(17.40%)。剖面粒度变化可划分为7个演化阶段。

(3)麻城剖面沉积物粒度组成特征,重点反映了江汉平原北缘末次冰消期的降水与地表径流的变化。根据沉积物粒度组成与变化,结合剖面的岩性与沉积环境特征等综合分析,发现末次冰消期气候环境经历了四个时期:第一气候期距今17.90~17.02 ka B.P.(剖面深度4.50~4.12 m),为冰盛期之后气候开始回暖升温期,此时降水相对较多,地表径流强度中等偏强。第二气候期17.02~12.05 ka B.P.(剖面深度4.10~1.65m),为快速升温期,总体暖湿多雨,在江汉平原北缘坡麓地带的洼地广泛发育了沼泽。期内降雨与地表径流存在明显的变化,早期气候的稳定性差,降雨强度大,时有强降水发生,地表径流稳定性差;中期(14.47~12.64 ka B.P.)降水明显减少,但雨量相对均匀,地表径流变幅小;晚期,降雨量又明显增加,降水强度有所变化。这是末次冰消期最显著暖湿期,此与长江中下游地区石笋记录的冰消期气候特征是一致的。第三气候期距今12.02~10.80 ka,对应剖面第④层(深度1.65~1.10 m)。第④层与下伏第⑤层之间存在一个短暂的沉积间断,推测应该是新仙女木事件(YD)的反映。该期是新仙女木事件之后的快速升温期,平均粒径和分选系数为剖面最大,粗粒(砂级)含量变化剧烈,变异值(颗粒粒径分散程度)大。表明当时降雨量大,气候稳定性较差,强降雨时有发生。总体为温暖湿润气候。第四气候期为距今10.80~8.60 ka,对应剖面深度大约1.10~0.10 m,气候总体为偏温湿环境;早期降水强度大,地表径流较大,但稳定性差。后期温湿程度降低,地表径流变小。剖面中有两个明显的气候事件记录,一是新仙女木事件,表现为沉积间断和沼泽环境的结束;二是9.8~9.3 ka B.P.干旱期,为厚约15 cm的黄土状土的沉积。

(4)江汉平原内部沉积受到本地区和流域气候的共同影响,而长江和汉江洪泛影响不到的平原边缘洼地沉积是记录本地区气候特征的良好载体。