测试周期对整车气味和VOC散发的影响

赵福,韩亚萍,任明辉,郭秋彦,马秋

(吉利汽车研究院(宁波)有限公司,浙江宁波 315336)

0 引言

自2009年起我国已成为全球最大的汽车销售国家,随着汽车市场的逐渐成熟,为提升车辆的竞争力,进一步满足消费者对汽车舒适性的要求,主机厂不断改进汽车内饰结构设计:提供多样的造型设计,丰富的选材范围,大量的装饰件和皮革包覆。由于车辆是密闭的空间环境,随着皮革材料、包覆材料、泡沫材料的大量应用,导致车内污染物积聚,对人体健康产生了一定的隐患。随着社会公众的环保意识和自我保护意识的不断提高,公众对与人体健康息息相关的车内空气质量有更高的期待和严格的要求,车内气味问题近年来备受关注。尤其是在后装市场,有大量用户采用活性炭、光触媒[1-2]、柚子皮等科学或不科学的方式来改善车内空气质量。这意味着随着汽车行业的成熟,用户对车内选材提出了更高的要求,这对主机厂的属性开发提供了指导方向[3]。

1 整车气味和VOC测试方法说明

目前我国也在大力发展车内空气质量的规范化措施,在2007年发布了HJ/T 400—2007《车内挥发性有机物和醛酮类物质采样测定方法》,在2012年发布了GB/T 27630—2007《乘用车内空气质量评价指南》。其中《乘用车内空气质量评价指南》正在推动推荐标准至强制标准的转化,涉及苯、甲苯、乙苯等苯系物,甲醛、乙醛、丙烯醛等醛系物即挥发性有机物(VOC)的限值管控。

虽然法律法规对VOC提出了限值要求,但这与用户对汽车内部气味直观感受存在明显差异,用户也无法通过现场感受来评估气味状态。因此在管控VOC的同时,各大主机厂也相应提出了气味的管控要求。现有条件下,气味主要采用主观评价,由经过培训的气味评价员,依据企业的测试标准,对经过特定方式处理的样品进行评价,并给出对应的数值。通过对比不同样品的气味数值,即可对比整车的气味状态。

结合《乘用车内空气质量评价指南》的指导意见,一般主机厂会采用下线(28±5)d的车辆,同时开展整车气味和VOC的测试。试验车辆的要求没有内饰等变动。在试验前,车辆不能进行气味相关的后处理措施。试验环境要求温度在(25±1) ℃,环境湿度在(50±10)%RH。

文中就对在28 d的试验周期内,A、B两种内饰车型整车气味和VOC变化特征进行了初步探讨分析。为后续汽车内饰VOC全谱分析提供基础分析。

2 验证方案

在两个不同的已量产项目中,分别选取一台正常下线的车辆作为测试对象,分别标注为A车型和B车型。按照一周(7 d)、两周(14 d)、三周(21 d)、四周(28 d)的测试周期,对A车型和B车型进行整车气味和VOC测试,分析整车气味和VOC随不同时间的变化结果。

为保证验证的有效性和一致性,将A车型和B车型均放置于室内存放环境,温度控制设置在25 ℃,湿度控制设置在50%RH。在4个测试周期中,均由同一批气味评价员进行整车气味评价和整车VOC采样。

通过选取不同内饰开发方案的A车型和B车型进行对比分析,可以评估不同内饰开发方案的整车气味和VOC随时间的变化特征。其中A车型是一款SUV车型,采用较少的装饰件和水转印工艺,B车型是一款小型轿车车型,采用较多的装饰件和INS工艺。

2.1 某A车型试验验证

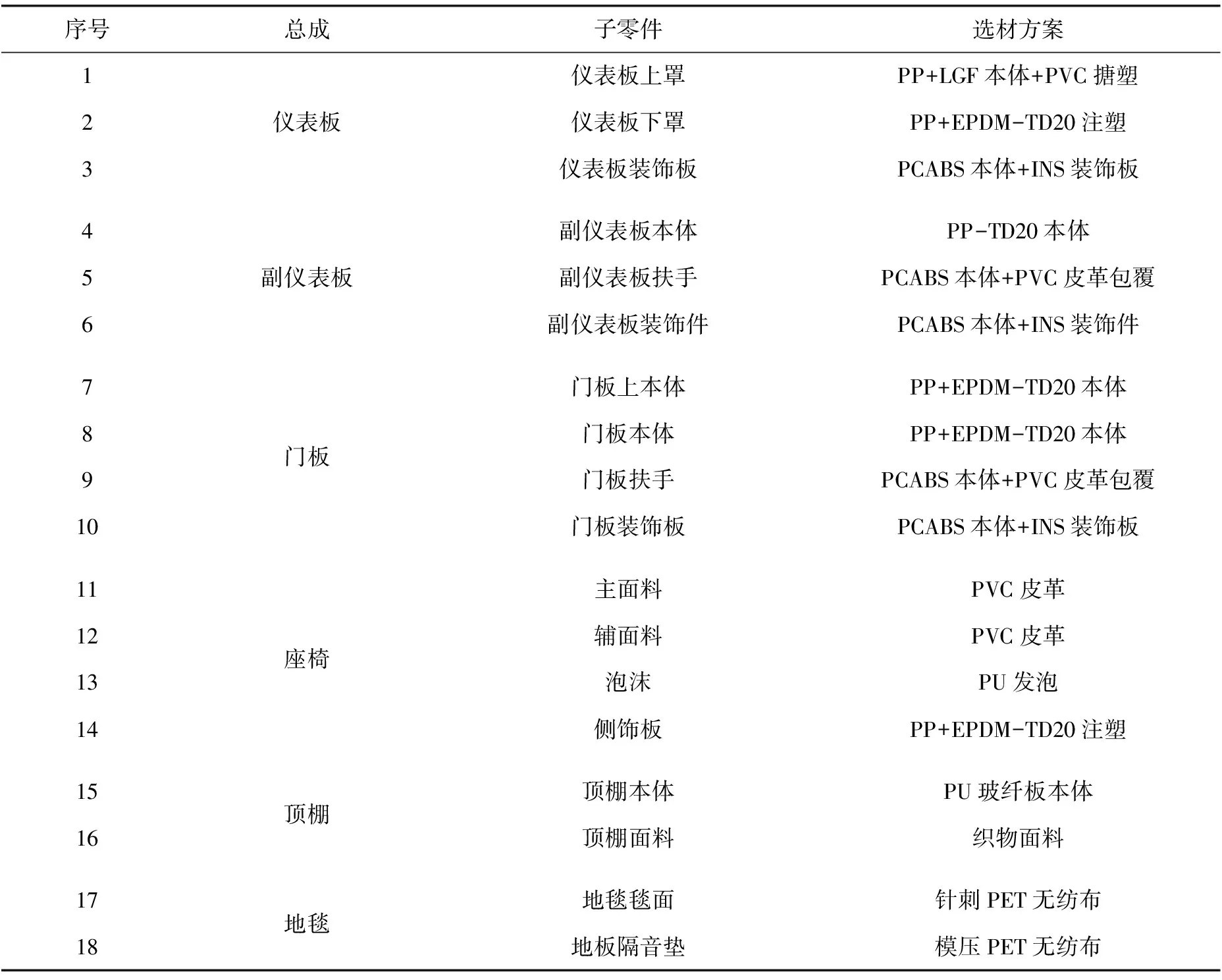

A车型内饰开发的主要零部件的选材信息见表1。

表1 某A车型的主要零部件选材信息

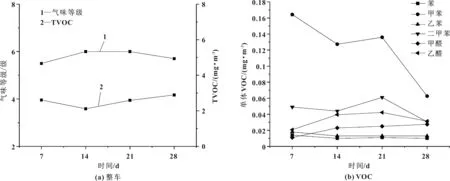

在7~28 d 4个测试周期内,A车型车内温度分别为21.7,19.9,20.8,20.8 ℃,车内温度差异未超过1 ℃,以消除温度差异对整车气味和VOC带来的影响。图1是A车型不同测试周期的整车气味和TVOC、苯系物、醛类物质的变化趋势。A车型在第一周和第四周的气味更优。从图中可以看出,仅有TVOC的数据与整车气味状态形成正相关性,苯、甲苯等苯系物,甲醛、乙醛等醛类物质,均未与整车气味形成正相关。

图1 A车型不同测试周期的整车气味和VOC变化

2.2 某B车型试验验证

B车型内饰开发的主要零部件的选材信息见表2。

表2 某B车型的主要零部件选材信息

在7~28 d 4个测试周期内,B车型车内温度分别为23.7,23.8,23.4,24.1 ℃,车内温度差异未超过1 ℃,以消除温度差异对整车气味和VOC带来的影响。图2是B车型不同测试周期的整车气味和TVOC、苯系物、醛类物质的变化趋势。B车型在第二周和第三周的气味更优。从图中可以看出,仅有TVOC的数据与整车气味状态形成正相关性,苯、甲苯等苯系物,甲醛、乙醛等醛类物质,均未与整车气味形成正相关。

图2 B车型不同测试周期的整车气味和VOC变化

由图1和图2试验结果表明:

(1)不同内饰开发方案的车型,整车气味和VOC变化趋势不同。

(2)整车气味的变化趋势与整车TVOC挥发量呈正相关关系。

(3)整车VOC中,甲苯的含量变化随试验时间降低最为明显。

(4)甲醛、乙醛等醛类物质的含量变化随试验时间降低不明显。

3 结束语

针对A车型和B车型的整车气味和VOC对比,可以得出整车气味与TVOC存在相关性。且不同车内内饰配置的车型,整车气味、VOC随时间变化的趋势也有不同,某一车型是中间两周气味最差,而另一车型则是中间两周的气味最好。两个车型的甲苯随时间变化趋势最为明显,可能是单体VOC物质中,甲苯的相对含量较高,且甲苯的挥发性较强(闪点较低),故易形成明显的变化。而甲醛、乙醛虽然也存在挥发性,但车内相对含量较低,同时车内聚丙烯塑料、聚氨酯泡沫等材料在光和热作用下,已分解产生醛类物质,导致含量存在较小波动。

但针对具体挥发物质与整车气味之间的并无明显关联性。分析可能是由于国标中规定的五苯三醛,占比整体车内挥发物中的含量有限。整车气味来源与车内整体挥发物相关。后续可以利用全谱分析,对不同时间段内的整车挥发物变化,寻找整车气味和挥发物之间的具体关联。