基于疾病自我管理模式对首发精神分裂症患者预后的研究*

麦兰花 李少梅 李晓彤 郭献锋 腾丽娟 刘伟锋 张卫敏

精神分裂症为临床常见慢性迁延性疾病。流行病学显示,我国精神分裂症患病率为1.4%~4.6%[1]。病因尚不明确,已知因素有遗传、社会支持、家庭环境及性格等,致残率、复发率均较高,常有人格缺陷、情感淡漠及认知异常等表现。随着病程延长,机体各功能减退,影响生活质量。研究证实,长期用药能控制疾病、缓解不适,但随着治疗时间延长,用药依从性变差[2]。有研究发现,患者出院后严格遵医用药可促进疾病转归[3]。但相关数据显示,患者出院1年后依从率仅为52%,尤其首发患病者缺乏疾病理解,易有焦虑或紧张等情绪,未能严格遵医嘱用药、不利于控制病情,增加再住院、疾病复发风险,影响患者预后。因此早期提供管理措施有积极意义。秦丽等[4]的研究证实,用药指导、监测精神行为等传统管理的效果欠佳、应用受限。基于此,本研究分析对首发精神分裂症患者行基于疾病自我管理模式的效果,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

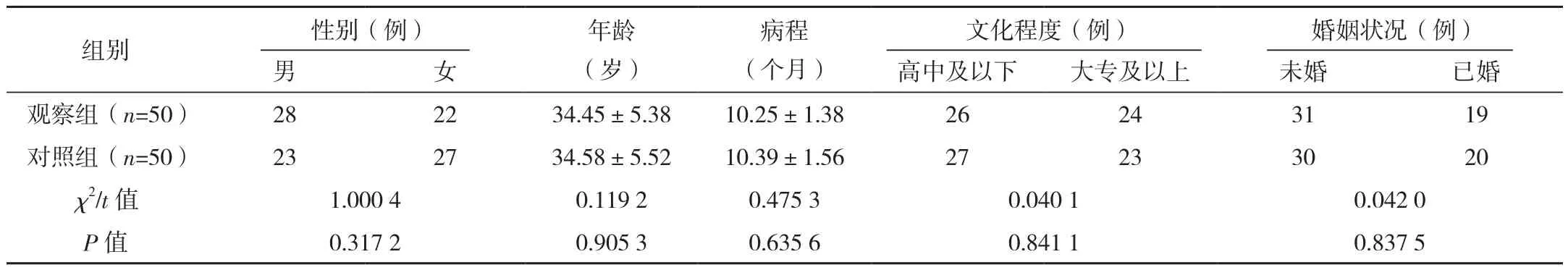

前瞻性研究笔者所在医院2019年1-8月接诊的100例首发精神分裂症患者,纳入标准:(1)与文献[5]《国际精神与行为障碍(ICD-10)》中有关精神分裂症的诊断标准相符;(2)疾病处于稳定期;(3)年龄16~65岁。排除标准:(1)严重神经系统、其他严重躯体疾病;(2)精神分裂症继发于脑器质性精神障碍、精神活性物质使用、其他功能性精神障碍;(3)严重暴力倾向、自杀倾向;(4)存在学习困难、智力问题。本研究经伦理委员会审核批准,患者均签署知情同意书。按照随机数字表法将其分为两组,每组50例。两组性别、年龄、病程、文化程度及婚姻状况等一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05),有可比性,见表1。

表1 两组一般资料比较

1.2 方法

对照组采用常规管理,包括口头宣讲、精神行为监测及用药指导等。

观察组在对照组基础上采用基于疾病自我管理模式,具体如下,(1)由2名精神科医师、1名心理治疗师、1名工作≥10年护士担任治疗师,采用集体授课学习方式对患者进行自我管理团体训练,2次/周,60 min/次,共进行8周。(2)自我管理团体训练:①症状自我管理。让患者和家属了解精神症状对自身、家庭生活的影响,精神分裂症的先兆症状、持续症状,然后引导患者回顾既往发病的经历,与病友、家属对精神症状进行讨论,加深对精神症状认识,让患者学会识别并监控病情复发时的先兆症状、持续症状,当病情复发时能认识到症状,及时就医,提高患者症状自我管理的能力。②药物自我管理。医务人员讲授精神病药的作用、副作用及训练患者识别药物及如何服药,科普精神分裂症急性期及康复期药物治疗的重要性,让家属和患者一起了解相关知识,讨论服药的想法及维持治疗的困难,如何能让患者坚持服药,提高患者药物自我管理能力,学会如何正确管理自己和评估自己服用药物的作用,识别并处置药物不良反应,如何求助医务人员,让患者能自我管理服药,提高服药依从性。③压力和情绪自我管理。通过学习压力对精神健康的影响,学会压力处理的方法,设计个人处理压力的应变能力。通过正念训练,学会不批判,察觉情绪和身体感觉,做好情绪管理。(3)家庭作业:每次团体训练后布置作业,下次团体训练前对作业完成情况反馈,加强对自我管理内容巩固,做好症状识别、日常服药管理及正念训练,提高自我管理能力。(4)主要顾料者参加4次团体训练,让照料者认识精神分裂症的症状、药物知识,提高家属自身认识和自信心,帮助患者更好识别症状,提高药物依从性。(5)出院电话干预:出院后对患者进行2次电话干预,每两周进行1次,15 min/次。重点向患者强调支持、持续自我管理重要性,且向患者照料者普及精神分裂症知识、治疗及康复手段,指导照料者予以患者鼓励、安慰,改善生活质量,为疾病管理奠定良好的基础。

1.3 观察指标及评价标准

疾病自知力:参照自知力评定量表(SAUMD)进行评价,涉及20项问题,前三项是对药物治疗、精神障碍、精神障碍所致社会后果的认识,有过去、目前两个方面,其余17项内容为:患者对目前症状、过去症状、目前归因、过去归因四部分的认识,每项评分0~5分,总分0~100分,得分越低越好。

精神状态:参考简明精神病评定量表(BPRS)进行评价,采用1~7分的7级评分法,各级评定标准为:无症状、疑似或很轻、轻度、中度、偏重、重度与极重,总分18~126分,得分越低越好[6]。

社会功能:参考社会功能缺陷筛选量表(SDSS)进行评价,内容有职业、婚姻、社会性退缩及家庭外活动,总分20分,得分越低越好[7]。

药物依从性:采用(DAI-10)进行评价,DAI-10是10个题目自评量表,每项回答为“是”或“否”,若做题者的答案与标准答案相符,则+1分,不符则-1分。总分为正,表示有较好的服药态度,总分为负,则表示服药态度较差,总分10分,得分越高越好[8]。

1.4 统计学处理

本研究数据采用SPSS 22.0统计学软件进行分析和处理,计量资料以(±s)表示,采用t检验,计数资料以率(%)表示,采用χ2检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组SAUMD评分比较

干预前,两组SAUMD评分比较差异无统计学意义(P>0.05);干预后3、6、12个月,观察组SAUMD评分均低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表2。

表2 两组SAUMD评分比较 [分,(±s)]

表2 两组SAUMD评分比较 [分,(±s)]

?

2.2 两组BPRS评分比较

干预前,两组BPRS评分比较差异无统计学意义(P>0.05);干预后3、6、12个月,观察组BPRS评分均低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表3。

表3 两组BPRS评分比较 [分,(±s)]

表3 两组BPRS评分比较 [分,(±s)]

?

2.3 两组SDSS评分比较

干预前,两组SDSS评分比较差异无统计学意义(P>0.05);干预后3、6、12个月观察组SDSS评分低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表4。

表4 两组SDSS评分比较 [分,(±s)]

表4 两组SDSS评分比较 [分,(±s)]

?

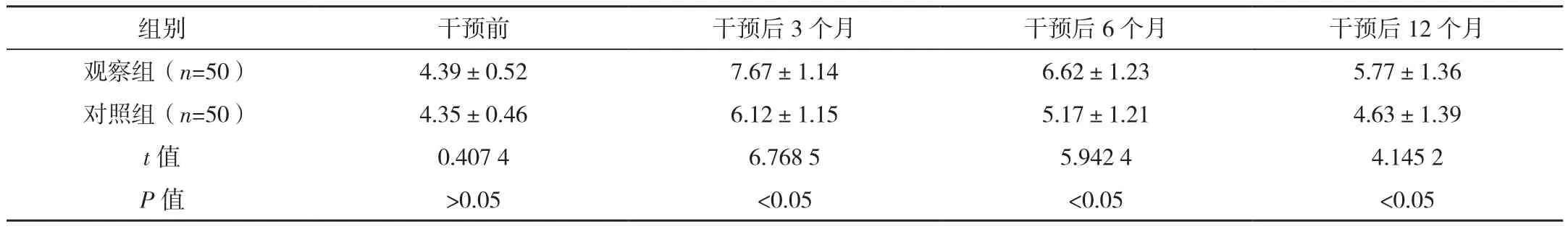

2.4 两组药物依从性比较

干预前,两组DAI-10评分比较差异无统计学意义(P>0.05);干预后3、6、12个月观察组DAI-10评分高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表5。

表5 两组药物依从性比较 [分,(±s)]

表5 两组药物依从性比较 [分,(±s)]

?

3 讨论

精神分裂症较常见,病程逐渐向慢性化、反复发作发展,病因至今未明[9-10]。常有妄想、幻觉及行为怪异等表现,随之疾病进展,出现迟钝、缺乏意志及思维贫乏等阴性症状,病情加重引起缺乏自理能力、社会功能,且首发此病者均是弱势群体,未能对日常生活、工作进行适应,极易面临挫折,若还无家庭温暖、孤独感加重,影响康复效果。Barlow J等[11]指出,心理社会治疗是治疗精神分裂症不可缺少的部分,疾病自我管理是精神分裂症患者重要的心理社会治疗措施。

研究证实,首发精神分裂症患者在坚持抗精神病药物治疗基础上进一步进行自我管理训练,如症状自我管理、药物自我管理及压力、情绪自我管理,有助于巩固精神分裂症患者的长期疗效[12]。本次研究结果显示,观察组BPRS评分及SDSS评分均低于对照组,表明基于自我管理模式能改善患者精神状态,提高社会功能。基于疾病自我管理模式具有较强的现实性及实用性,是促进社会回归的康复手段[13]。自我管理模式的重要环节是治疗人员和家属的配合,主要照料者一般是患者最亲近或同住的家属,本研究通过让主要照料者参与团体训练,可提高家属的自身认识和自信心,家属支持是自我管理的重要因素,家属能帮助患者更好识别病情的变化、做好药物管理,提高服药依从性,家庭环境支持能保证康复效果,缓解病情,促进疾病转归提供可靠保障[14-15]。

本研究显示,干预后3、6、12个月,观察组SAUMD评分、BPRS评分、SDSS评分均低于对照组,DAI-10评分高于对照组(P<0.05),表示首发精神分裂症患者给予基于疾病自我管理模式,可提高患者疾病自知力和服药依从性,改善精神状态,提高社会功能,与朱晓洁等[16]报道一致。表明通过自我管理模式,可提高精神分裂症患者对疾病的认识,提高治疗依从性。

综上所述,基于疾病自我管理模式能提高首发精神分裂症患者的药物依从性,提高疾病认识能力,改善精神状态,提高社会功能,具可借鉴性。