提高血液科见习效果的几点思考

秦福丽 郭志强 李小雨 马文君 尹宁伟 张华

[摘 要] 目的:探讨影响血液科见习效果的因素及如何应对。方法:以新乡医学院2015级和2016级251名本科生为研究对象,改善临床带教,通过评价表及出科考核进行效果评价。结果:(1)学生对见习效果评价呈逐步上升。(2)学生的每项技能都在提高。结论:改善师资队伍,建立典型病例资料库,运用不同教学方法,改善带教过程,提高见习效果。

[关 键 词] 血液病;临床见习;教学改革

[中图分类号] R446.5 [文献标志码] A [文章編号] 2096-0603(2021)20-0081-03

血液系统疾病分类详细,内容丰富,实验室检查涉及方面广泛,比较抽象,不易理解,许多学生听完理论课感觉一片混乱,记忆不深刻。目前许多院校都是在讲临床课的时候让学生进入临床见习,如何提高边讲理论课边见习的学习效果,使临床知识更容易理解掌握,是我们迫切需要解决的问题。

一、对象与方法

(一)教学对象

新乡医学院全过程教学2015级123人和2016级128人,共251人。

(二)教学方法

1.师资方面

医疗组组长对所有见习学生统一管理。

2.教学场景

以实际病例为主,重点床旁教学和实验诊断资料的解读,与理论课衔接。

3.课堂考核

观察学生课堂上的参与度和处理病例过程中对理论知识的掌握程度。

4.效果评价

(1)学生评价表包含:教学方式、对理论课的帮助、疾病的掌握程度、教学效果。

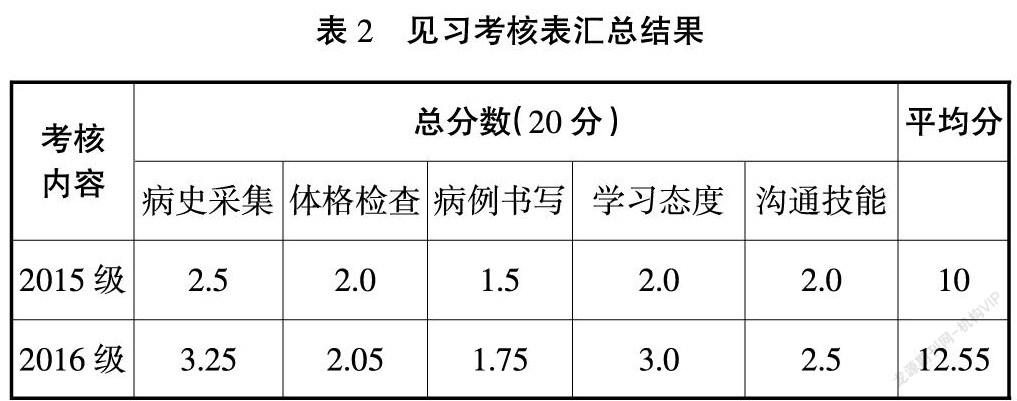

(2)出科时进行临床见习考核包含:病史采集、体格检查、病例书写、 学习态度和沟通技能等方面。

(三)统计学方法

学生评价采用SPSS13. 0进行单因素方差分析,出科评价表应用平均成绩来表示。

二、结果

针对学生发放评价表251份均回收,临床见习考核表251份。

两组相比统计学没有差异性,但学生对见习中各项评价内容满意度呈逐步上升趋势。

从考核来看,学生的每项临床技能都在提高,仍有一定的进步空间。

三、讨论

医学生通过见习要熟悉病房环境及医疗工作程序,感受医患关系;学习接诊门诊及住院病人;熟悉护理工作常规;熟练问诊技巧,掌握体格检查顺序和正确手法,锻炼逻辑思维能力,学习医疗文件书写,掌握病历书写格式及内容细则;见习病人典型体征;学习内科常见病的诊断与治疗原则。临床见习是配合理论学习而到临床去观摩的,最重要的是激发学生对临床医学的兴趣,同时加深理论知识的掌握和学习;为将来实习培养良好习惯,是医学生踏入临床的关键一步,因此必须重视这个阶段的医学教学任务。本研究通过分析目前见习存在的问题及我们采取的改善措施后的结果,总结以下经验。

(一)目前血液科见习存在的问题[1]

1.见习时间短,且与理论课脱节

对于血液病的见习时间,有的学校是4个下午共12学时,有的学校是每天上午共有20个学时。有的学生还没有上过血液理论课,学生对血液病理论知识是零,两者脱节,不能做到事先预习或复习,到科室时不知道干啥、看啥、学啥,老师查房看不懂,老师问诊听不懂,老师提问不明白。

2.一线带教老师分身乏术

老师上午有许多临床医疗工作:查房、处理医嘱、骨穿腰穿、病情沟通、危重患者谈话等,与学生相处交流时间有限,不能很好地带教,会让学生感觉不受重视,并有失落挫败感,影响整个见习效果。

3.缺乏完整的见习病例

有的疾病需要许多实验室检查进行排除确诊,需要一定的时间才能诊断清楚。学生在科室的时间比较少,有时会缺乏典型完整的见习病例,不能达到学习的一致性、教育的公平性。

这些都会影响医学教育的目的,导致见习流于形式,带教老师疲于应付,学生没有方法,缺乏引领。最终学生既浪费宝贵时间,没有学到知识,还会有不良情绪产生,影响将来的医疗工作。

(二)提高血液科见习效果的方法

1.师资方面

医疗组组长对所有见习学生统一管理。在科主任和教学秘书的安排下,科室医疗组组长都在每学期开始前对见习时的带教内容进行充分准备,必要时进行预试讲和集体备课;科主任进行监督考核,动态评价改进。相对其他临床医师,医疗组组长有相对多的时间,而且医疗水平相当,理论与临床知识均丰富,能够更好地临床带教。

2.制订见习计划

针对学校见习大纲中要求掌握的典型疾病制订见习计划,根据见习时间安排每天需要掌握的疾病内容。见习内容包含五大块:(1)化验单的相关内容:学习血常规、凝血功能检查的正常值及临床意义。若有能力,可以初步解读简单典型的骨髓报告单。(2)典型病史的询问和体征的观察:贫血或血小板减少患者病人病史的采集,出血点、瘀斑、肝、脾、淋巴结肿大的观察和体检。(3)典型疾病的诊断和治疗原则:包含缺铁性贫血、再生障碍性贫血、急性白血病、淋巴瘤、免疫性血小板减少症等。(4)骨穿的见习,认识无菌操作。(5)医学人文知识的言传身教。