古文献学学科体系初探

孙显斌

提 要:古文献学至今未能完成其学科体系的建构,虽然学界对此问题亦未完全达成共识,但仍有一些基本的结论,如古文献学学科由理论、历史及其学科分支三部分构成。其中理论方面最重要的是对文献构成的静态层次和生命过程的动态层次的认识,相应地,古文献学的基本任务则是研究古文献的本体及其发展、整理和利用。古文献学的分支主要包括从传统文献学基础上逐步扩大的八个分支,即目录、版本、校勘、编撰、典藏、流通、整理、注释。

古文献学在我国虽然有着悠久的历史传统,但直到1928年,第一部文献学专著——《中国文献学概要》才由郑鹤声、郑鹤春兄弟完成,标志着学界开始尝试建构古文献学的学科体系。 这一变化与近代以来西方学术对我国传统学术的冲击有关,也与当时反思传统文化的思潮有关。 在20世纪初的“新文化运动”中,“科学”地“整理国故”成为传统学术向现代学术转型的一项重要活动。 胡适在1919年12月《新青年》第7卷第1号《“新思潮”的意义》一文中提出“研究问题、输入学理、整理国故、再造文明”的口号,拉开了“整理国故运动”的序幕。 同年,北京大学国文系下设语言文字、文学、整理国故三科,使得古文献学在高等教育学术体系中有了位置,并成为培养学科人才的基地,可以说,“整理国故运动”极大地推动了古文献学学科的发展。 在学科发展初期,研究者仅是将传统学术中相关部分抽离出来,形成以目录学、版本学、校勘学为主体的古文献学学科体系。 真正的大发展是从20世纪80年代开始的,从那时起,陆续有古文献学专著面世,学科各分支的研究也都有长足进展,更重要的是一些学者开始讨论学科体系建构的问题,甚至出现试图整合继承传统学术的古文献学和从西方舶来的现代文献学的尝试。 这些都表明了古文献学研究者带着强烈的自觉意识开始构建古文献学学科体系,推动学科逐步走向独立化、建制化。

但我们也应该看到,古文献学至今未能完成学科体系的建构,在这一问题上学界仍未达成共识,这当然对古文献学的发展不利。 首先,对古文献学研究者来说,需要回答诸如此类的问题:本学科与其他学科的区别是什么? 其研究领域界限在哪里? 本学科有哪些独特的理论和方法? 这些问题实际上是学科认同问题。 其次,古文献学的学科架构是什么? 其各分支领域的关系如何? 其核心研究领域又是什么? 不弄清这些,我们就无法深入探索本学科的核心领域,使其能够良性地快速地发展。 再者,古文献学与其他古典研究学科的关系如何? 古文献学在古典研究中的地位和作用又如何? 古文献学是否仅是服务于古典研究的应用性学科? 这又关系到整个古典研究领域的认识和整合问题。 安平秋就指出“完善的学科体系,不仅有助于促进古文献学研究的全面发展,对于人才培养、课程设置等起到指导作用,同时还有助于提高古文献学学科的‘自我认同’与‘社会认同’程度”①安平秋:《古文献学新论·序一》,王宏理:《古文献学新论》,广州:中山大学出版社,2008年。。 应当指出现处于一级学科“中国语言文学”下的二级学科“古典文献学”与“中国史”下的“历史文献学”内容和含义基本一致,因此,在这里我们用“古文献学”这一概念来代表。

一、以往对古文献学学科体系的讨论

学科是现代学术体制下对学术进行划分的产物,现代学术体系从整体上划分为自然科学、社会科学与人文科学,各自统辖不同的学科群:自然科学有数学、物理学、化学等;社会科学有政治学、经济学、法学等;人文科学有文学、历史学、哲学等。 虽然有时学科的划分不是绝对的,但一般情况下,一个学科的成立相对其他学科除了要有独特的研究对象或属性外,还要有独特的理论和方法。 赵益就指出“从现代学理上说,一门学科如果不具备特定的研究对象、方法以及相对普遍的原理,就失去了其赖以成立的基础”②赵益:《文献学原理刍议》,《古代文献的考证与诠释——海峡两岸古典文献学国际学术会议论文集》,上海:上海古籍出版社,2006年,第32页。。 否则,我们可以把研究对象不断细分下去,就会衍生出无数的新学科,但实际上并非如此。 我们通常使用的“某某学”中的“学”很多时候并不是指一个相对独立的学科,比如“红学”实际上就是《红楼梦》研究,它并不独立在文学之外,因为它的理论和方法还没有超越文学范畴。 古文献学不是这种意义上的“古文献研究”,它有自己独特的理论与方法。

白寿彝较早发起有关古文献学基本问题的讨论并很重视理论和方法问题,他指出:“历史文献学这门学科还没有建立起来。”“中国历史文献学,可以包含四个部分:一、理论的部分。 二、历史的部分。 三、分类学的部分。 四、应用的部分。”③白寿彝:《关于历史文献学问题答客问》,《文献》1982年第4期,第13页。分类学与其他三部分不在一个层级,应划入理论部分,实际上这已相当于提出了理论、历史、应用三部分构成的学科体系框架。

张舜徽在《关于历史文献的研究、整理问题》一文中,开篇就讨论了“何谓文献? 它的研究、整理对象是什么”,并指出有文字的材料才能称之为文献,而“研究历史文献的任务,主要是对那些保存下来了的和已经发现了的图书、资料(包括甲骨、金石、竹简、帛书)进行整理、编纂、注释工作,使杂乱的资料条理化、系统化,古奥的文字通俗化、明朗化,并且进一步去粗取精,去伪存真,条别源流,甄论得失,替研究工作者们提供方便,节省时间,使之不走弯路错路,这便是研究历史文献的重要职责”①张舜徽:《关于历史文献的研究、整理问题》,中国历史文献研究会编:《中国历史文献研究集刊(第一集)》,长沙:湖南人民出版社,1980年,第1—2页。。 对于张舜徽把文献整理看作文献学的主要内容,王余光提出不同的看法:“(一)文献整理,内容包括辨伪、版本、校勘、辑佚、注释、目录等,是具体的学术活动,不应看成是文献学的本身。 (二)如果把文献学看作是研究文献整理的理论与方法的一门学科,那么,这至少是不全面的看法,这样的文献学是传统的文献学,或者称为文献整理学更为准确。”他进一步指出:“文献应当是文献学的研究对象或研究主体,就是说,文献学不仅是把文献作为自己的研究手段,同时也作为自己的研究目的。 历史学、文学史、哲学史等许许多多的学科,它们都需要研究文献,然而,它们研究文献只是作为一种研究手段。”“文献学则不然,它研究文献,目的就在于要揭示文献本身。 文献作为文献学研究的主体,使文献学成为一门独立的学科有了可能。”②王余光:《论文献学》,《武汉大学学报》(社会科学版)1988年第6期,第124—125页。王余光的这一观点正回应了作为一门独立的学科,首先要有其独特的研究对象或属性的问题。

在20世纪80年代对古文献学研究内容的讨论中,王余光认为古文献学“包括历史文献本身,文献整理方法和内容,文献整理的历史三部分;张家璠、黄宝权认为它包括历史文献及其演变、整理和流传,历史文献学的历史四部分;杨燕起、高国抗认为历史文献学体系包括其理论、发展线索、分支和相关学科三部分;吴枫认为它包括历史文献及其演变、整理方法三部分”③王余光、汪涛、陈幼华:《中国文献学理论研究百年概述》,《图书与情报》1999年第3期,第16页。。 洪湛侯认为:“文献学本是关于文献研究和整理的一门学问,文献本身的特点、文献整理的方法、文献学的历史、文献学的理论都应包括在内,简单地说,文献学应包括文献的体、法、史、论等几方面的内容。”④洪湛侯:《古典文献学的重要课题——兼论建立文献学的完整体系》,《杭州大学学报》1987年第17卷第2期,第87页。杨燕起、高国抗的体系与白寿彝是基本一致的,其他学者对文献学要以文献作为研究主体构建学科体系则有共同的认识,以洪湛侯的体系为代表将文献作为研究主体单列,并指出其包括文献的载体、体裁和体例等内容,但实际上文献作为研究主体不仅涉及纵向的构成层次,还包括横向的文献的生产、传播、整理与利用的全过程,纵横两条对文献本体认识的线索应纳入理论部分并且与应用部分密切相联。 王余光在这方面一直有清晰的认识,他指出“文献学要揭示文献的属性与构成,阐述文献的制作、流传、收藏的全过程”,基于这种认识他将文献学的研究内容概括为六部分:文献的属性,构成,编作、流传与收藏,积累与兴衰,整理与揭示,与文化的传播和继承①王余光:《论文献学》,第125—130页。。 不仅从物质文化的方面来看文献,还关注了文献与社会文化的互动。 后来他又提出新的体系,包括文献研究、文献制作研究、文献工作研究、文献发展研究、文献价值研究、综合研究六大部分②王余光:《中国文献史(第一卷)》,武汉:武汉大学出版社,1993年,第65—67页。。 两种体系虽然看起来内容很充实,但体系结构的内在逻辑不够清晰,原因是没有区分应用部分的学科分支与理论、历史部分是在不同层次,这个问题在下面相关部分还要进一步讨论。

潘树广等《文献学纲要》提出文献学的应用研究、理论研究和历史研究的三分体系,是对这一合理框架的回归③潘树广等:《文献学纲要》,桂林:广西师范大学出版社,2000年。。 周少川指出:“自白寿彝先生提出历史文献学应包括的四部分内容之后,很多历史文献学专著都将学科理论、学科历史、专业知识作为学科体系的基本组成部分。 目前看来,这种结构还是合理的,但是各部分之中的具体内容仍然值得讨论。”④周少川:《当前历史文献学学科建设刍议》,《淮北师范大学学报》(哲学社会科学版)2012年第6期,第3页。可以说学界对古文献学的学科体系是由理论、历史和学科分支三部分构成有了基本共识。

二、古文献学的理论

古文献学之所以能够成为独立的学科,首先因其具有独特的研究对象,即文献。 其他学科研究文献,是作为材料或手段,而古文献学将文献作为研究的目的。 同样,古文献学成为一门独立学科,还因其具有独特的理论和方法,这些理论和方法正是围绕文献这一研究主体的认识展开的。

(一)文献的构成层次

上节述及洪湛侯认为文献学应包括文献的体、法、史、论等几个方面的内容,将文献作为研究主体单列,并进一步指出包括文献的载体、体裁和体例等内容,这就涉及到文献构成层次的分析。 在这方面,王余光有更详尽的论述,他在《论文献学》一文中“文献的构成”小节里指出:“文献是一定的物质属性(具体形态)与一定的知识内容(抽象形态)的统一体。 文献的具体形态主要由如下四个部分组成。”文字形式、载体形式、书写形式与印刷形式、装帧形式。 “抽象形态包括文献的知识、体裁与体例。”⑤王余光:《论文献学》,第126—127页。将文献看成物质形式和内容信息的统一体的认识非常到位。

《中国大百科全书·图书馆学、情报学、档案学》将“文献”定义为“记录有知识和信息的一切载体”。 并进一步解释说文献由四个要素组成:(1)所记录的知识和信息,即文献的内容;(2)记录知识和信息的符号,文献中的知识和信息是借助于文字、图表等记录下来并为人们所感知的;(3)用于记录知识和信息的物质载体,如竹简、纸张、胶卷、胶片等,它是文献的外在形式;(4)记录的方式或手段,如铸刻、书写、印刷、复制、录音、录像等,它们是知识、信息与载体的联系方式①《中国大百科全书·图书馆学、情报学、档案学》,北京:中国大百科全书出版社,1993年,第465页。。 文献是其内容信息和物质形式的统一体,物质形式又分为记录符号、记录方式以及载体形式,而王余光提出的装帧形式可以并入载体形式,这样文献在物质形式上还是三个层次。

这里需要说明的是记录内容信息的符号体系可归为物质形式,而由记录符号组成的具体文本则属于内容信息,也就是说文献的内容信息也有其构成层次,洪湛侯和王余光都注意到了这一点,并初步区分为知识、体裁和体例。 在这一问题上,董恩林有一种看法,他将文献的内容信息分为学术思想内容和文本文字内容,认为传统文献学的研究对象仅仅是“文献的文本”,而不宜笼统地说成“文献”,而文献的学术思想内容是文学、历史学、哲学等学科的研究范围②董恩林:《论传统文献学的内涵、范围和体系诸问题》,《史学理论研究》2008年第3期,第49页。。 这里“文献的文本”包括记录符号、记录方式、载体形式以及“文本文字内容”,所排除的仅是学术思想内容,不过用“文本”来概括这些是不够准确的,即使载体形式和记录方式可以算作文本的物质形式而包含在“文本”的概念中,那么被排除的文献的学术思想内容为什么就不算文本的内容呢? 这种划分是不合适的,董恩林的关切和焦虑是可以理解的,他要为古文献学与哲学、史学、文学等学科的研究范围划界,找到古文献学学科成立的理由,这一问题王余光已经给出了很好的回答。 但这种划分的尝试恰恰说明文献内容信息也有构成层次的问题。 首先它也有形式和内容的区别,形式即文本信息,内容即文本含义。

文本含义即我们对文本的理解和阐释也是有层次的。 德国哲学家狄尔泰把理解分成三个层次:首先,理解是对于人们所说的、所写的和所做的东西的把握,这是对语言、文字、符号以及遗迹、行为——即所谓“表达”的领会;第二,理解是对于意义的把握,这是对一般表达所包含的观念或思想的领会;第三,理解是对人们心灵或精神的渗透③洪汉鼎:《诠释学——它的历史和当代发展》,北京:人民出版社,2001年,第107页。。 简单地说,理解对于文本来说的三个层次即文本的言语意义④言语意义下面还有语言意义,但是属于语言学研究范畴。例如,陆游的诗句“懒将白发对青铜”中的“青铜”为借代的修辞方法,语言意义是“一种合金”,而在诗句中的言语意义则为“镜子”。,表达意义及蕴含意义,这里的蕴含意义既包括文本蕴含的事实、制度、文化背景等社会历史因素,也包括人物的性格、情感、价值观念等个人心理因素。 我们举个例子来说明,《论语·八佾篇》中有一段话:“孔子谓季氏:‘八佾舞于庭,是可忍也,孰不可忍也?’”这句话是说孔子向季氏表达了对其“八佾舞于庭”的强烈不满,这就是文本的言语意义;然而从表达意义来看,孔子要表达的是对季氏不忠不孝违礼行为的强烈不满,因为孔子不满的深层原因是“八佾舞于庭”有违礼制,并且“八佾舞于庭”可能只是孔子在季氏违礼行为中选取的一个代表;再深入分析就到了蕴含意义,这段话不但表现出孔子对礼制及其所代表的忠孝之义的尊崇,以及他捍卫信仰的勇气和刚直不阿的品格,而且蕴含了周代社会礼制的内容。 在古文献学研究中我们主要涉及前两个层次,而文学、历史学、哲学等学科主要是研究后两个层次,尤其是第三个层次,从这个意义上讲,两者有交叉,但又各有侧重。

综上,古文献学的研究对象古文献既包括内容信息,也包括其物质形式,当然内容信息是核心。 而内容信息又分为文本信息和文本含义,其中文本含义又有多个层次。 上面提到的体裁、体例的确是内容信息的一种划分,但都同时涉及文本信息与含义,不适合用来分析文本的构成层次问题。

(二)古文献的分类问题

实际上,分析清楚文献的构成层次之后,其分类问题也就迎刃而解了,我们平时对文献的分类正是依据其构成层次。 例如,有时以文本含义区分,比如“文学文献”;有时以文本信息区分,比如“批校本文献”;有时以文献载体区分,比如“简帛文献”;有时以记录符号区分,比如“汉语文献”;有时又以记录方式区分,比如“写本文献”。

另外,王余光很敏锐地指出史料包括文字史料、实物史料和口传史料,古文献就是文字史料的那一部分①王余光:《中国历史文献学》,武汉:武汉大学出版社,1988年,第1页。。 与古文献相比,史料是一个更大的范畴,根据其记录或流传的方式不同可以分为口头史料(如民间传说、风俗习惯等)、实物及图像史料(如文物、遗迹、绘画等)以及文献史料。 实际上文献史料从载体形式上看是一种特殊的实物史料,它同样为我们展示了其载体形式所记录的古代物质文化,但是文献史料所记录的文献信息才是其核心的部分。 因此,“文献”与其他史料相比,核心的种差是“记录符号”,我们可以称之为“文献符号”。

按照记录方式的特点可以将文献分为三类,即典籍、文书档案和题铭(如甲骨刻辞、钟鼎铭文等),在古文献研究中这种区分很重要。 但这三类也不是截然不同的,比如作者的稿本可以看作是档案资料,石经既可以看作题铭,也可以看作以石为载体的典籍。 其中在古文献学中占主体地位的是典籍,这是因为一方面典籍数量巨大,内容丰富,另一方面文书档案和题铭经过整理都可以转化为典籍。 不过在研究题铭和文书档案时,需要注意它们的独特之处。

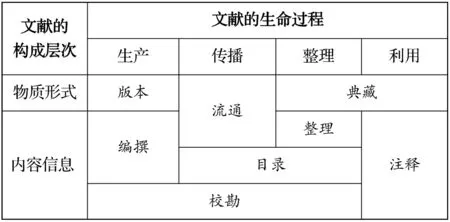

(三)文献的生命过程

对文献的认识除了其纵向的构成层次外,还有一条横向的线索,王余光就指出:“文献属于社会文化范畴,包括文献生产、整理、揭示、传播、收藏和利用等一系列的社会运动过程。”①王余光:《中国文献学理论研究百年概述》,《图书与情报》1999第3期,第18页。文献的整个生命过程包括文献的生产、传播、整理和利用的过程,应当注意文献的生命过程是螺旋式的,在传播和整理过程中再生产、传播、整理,反复交错在一起。 文献的存在不是静态的,也不是一成不变的,相反,它在传播和利用过程中不断变易,形成新的层次。 可以说,每一部文献都有一部自己的历史。

古文献学以“古文献”为研究对象,那么这个“古”的断限是何时呢? 我们一般将其定在清王朝灭亡的公元1911年,也就是说民国之前的文献称为“古文献”。 但也有不同的意见,比如吴枫提出以“五四运动”为划界,“我们所说的古典文献,一般指‘五四运动’以前雕版、活字版和手抄的古籍文献,同时包括文书、卷册、碑铭、拓本等”②吴枫:《中国古典文献学》,济南:齐鲁出版社,1982年,第2页。。 王宏理认为这么处理的原因可能“暗含了现代白话文之前的文言文阶段的文体界限”③王宏理:《古文献学新论》,广州:中山大学出版社,2008年,第12页。,同时指出以文体划界有其问题,这是因为白话文文体也是连续发展的,很难这么简单的断限。 另外将民国时的文献称为“古文献”,就其时代而言也不合适。 而曾贻芬、崔文印认为:“(古代文献)在我国, 其时间跨度大体指上自殷周‘有册有典’之后, 下到1840年鸦片战争之前或稍后。”④曾贻芬,崔文印:《中国历史文献学》,北京:学苑出版社,2001年,第1页。这样处理可能考虑了中国历史的划分,1840年以后为近代,之前为古代。 但我们知道清末诞生了不少古典研究的重要文献,这样划分存在更大的麻烦。 因此,还是用民国之前这个时限最方便合理。 当然“古文献”的“古”是相对的概念,比如数百年后,现在的文献就成为“古文献”,“古”的实质是历时性,古文献学的核心任务就是要解决“古文献”的历时性问题。

王余光指出:“文献整理的内容和方法主要要解决三个问题:一是要实证文献的真实性、原本性与完整性,这就有了辨伪、版本、校勘、辑佚等方法,我们称之为文献的实证;一是要解释文献的语言、内容,这就有了标点、注释、翻译等,我们称之为文献的解释;一是要解决文献的排列顺序,为人们认识和研究文献提供方便。 ……这就有了书目和索引,我们称之为文献的整序。”⑤王余光:《中国历史文献学》,第19页。郭英德、于雪棠也认为:“文献在长期的流传和积累过程中,出现三个突出的问题:一是文献的原本性和完整性,二是文献的可读性和可解性,三是文献的庞杂性和无序性。”①郭英德,于雪棠:《中国古典文献学的理论与方法》,北京:北京师范大学出版社,2008年,第5页。郭氏概括的前两项都与历时性相关,其中原本性和完整性问题正是由文献的生产、传播甚至整理过程中的散失、错乱、变易形成的,而可读性和可解性问题主要是因为古今语言、社会文化的不同和语境的变迁造成的。 至于庞杂性和无序性问题,则是针对文献的整理和利用。

从以上分析中我们可以看出古文献学的基本任务正是要解决文献生命过程中产生的种种问题,因此,理解这些就非常关键。

(四)古文献学的基本方法

认识了古文献的构成层次和生命过程,其理论方法的范围也就随之划定,如何厘清文献文本的历史演化,如何整理和解读古文献,即构成古文献学的基本方法。 我们认为其主要有二:文本解释和文本分析。

第一,文本解释,即解读古文献的理论和方法。 实际上解释学是人文科学最基本的方法,狄尔泰就认为:“理解和解释是各门精神科学所普遍使用的方法。 在这种方法中汇集了各种功能,包含了所有精神科学的真理。 在每一点上,理解都打开一个世界。”②转引自洪汉鼎:《诠释学——它的历史和当代发展》,第93页。从我们的思想到文献的形成中间经历了两次转化,即思维到语言再到文献的转化。 “言意之辨”在中国拥有悠久的传统,“言不尽意”而又能产生“言外之意”,所以我们必须“得意忘言”“以意逆志”。 但我们所追求的“意”究竟是什么呢? 传统的文献学认为即作者原意。 董洪利指出这是不可实现的,除了“言意之辨”的原因外,解释的本身离不开读者自身的“前理解”,而读者与作者的“前理解”无法完全重合,同时解释更离不开作者言说的语境,而这一语境也无法再现。 解释本质上是一种创造性的理解活动,其创造性就在其解释过程之中,伽达默尔将这一过程称之为“视界融合”,即解释者视界与作品视界二者相融合成的一个新视界。 当然这不意味着解释活动是完全主观的,因为作品视界,包括作者的“前理解”与言说的语境虽然无法完全再现,但它毕竟是一种客观存在,解释者视界的活动范围受限于此,解释活动的目的即是使解释者视界向作品视界无限逼近③参考董洪利:《古籍的阐释》,沈阳:辽宁教育出版社,1993年,第41—82页。。 同样的,我们既然清楚解释是创造性的活动,那么在解释的过程中就需要尽量排除“先见”等因素,做“同情之理解”或者说“回到事实本身”,这与解释无法达到作者原意并不矛盾,创造性与还原性正是文本解释学内部张力所在。 按照埃米利奥·贝蒂的看法,这种主观因素与客观要求的二律背反正构成解释过程的辩证法并提供了一般解释理论的出发点④参考洪汉鼎:《诠释学——它的历史和当代发展》,第262页。。 如何无限逼近地再现作品的视界就成为文本解释这一方法论的关键问题,我们要尝试再现作品所在时代从社会到个人的物质和精神世界,创造性地还原它们,试图理解它们。 这必将涉及到各个方面,因此社会生活史、知识与思想史、观念与心理史等都是我们需要还原和理解的,它们又彼此互相关联。 其实这在方法论层面与传统学术是异曲同工的,“知人论世说”即是还原性的理解方法,而“以意逆志说”则是创造性的理解方法。 文学理论家艾布拉姆斯提出艺术批评的四大要素,即作者、作品、读者、世界①[美]M.H.艾布拉姆斯著,郦稚生、张照进、童庆生译:《镜与灯:浪漫主义文论及批评传统》,北京:北京大学出版社,1989年,第5页。,其理论对理解、分析文本解释的过程,构建文本解释学理论都极具参考价值。

第二,文本分析,即如何理解和分析古文献形成过程的理论和方法。 虽然我们清楚地知道解释者视界与作品视界的差距,但是在文本解释中能够确实依凭的归根结底还是文本。 如果我们能够幸运地看到作者的手稿,虽然仍要凭借手稿对文本的形成进行分析,但毕竟这是文本的原貌,对我们的工作来说无疑是一大助力。 现实中我们往往只能获得经过历史流传形成的文本,这就需要文本还原。 传统学术中对应这项工作的是版本学和校勘学,版本分析的目的是建立起文本流传的谱系即版本源流,为此要依据文献的载体、刻印、序跋、文本异文等诸多因素共同分析,其中文本异文对勘是校勘学的内容,版本源流不仅揭示了文献流变形成的复杂过程,也为进一步校勘还原文本奠定选择底本和参校本的基础。 类似的,西方学术亦先后形成“折中法”“谱系法”和“底本法”等文本还原方法,值得一提的是西方学术中校勘学对应的英文术语为“textual criticism”,《大英百科全书》的释义为“将文本尽可能接近地恢复其原始形式的一门技艺”②转引自苏杰:《西方校勘学论著选》,上海:上海人民出版社,2009年,编译前言(3)第12页。。 这一定义将校勘学的文本还原原理讲得非常清晰。 首先,必须明确我们需要还原的是文本的原始面貌,而并非所谓“正确”的面貌,这一点,清代学者段玉裁有清楚的认识,他说:“校书之难,非照本改字不讹不漏之难也,定其是非之难。 是非有二,曰底本之是非,曰立说之是非。 必先定其底本之是非,而后可断其立说之是非。 二者不分,如治丝而棼,如算之淆其法实而瞀乱乃至不可理。 何谓底本? 著书者之稿本是也。 何谓立说? 著书者所言之义理是也。”③段玉裁:《与诸同志书论校书之难》,《经韵楼集》,上海:上海古籍出版社,2008年,第332—333页。实际上区分二者很难,对文本异文的取舍,我们常常难于判断是立说之非还是版本之非,一般情况只能谨守底本家法,在没有确切的版本依据之前不轻易改动底本。

文本流传过程中的文本变易仅是文本形成过程中的一种情况,有的文本变易是出于有意的篡改,包括内容损益和顺序的调整,这种篡改可能还不止一时一次,因此历史流传下来的文本构成相当复杂,是一种层累的叠加。 文本变易还有一个重要的原因,就是校勘活动本身,南宋学者周在《清波杂志》中称“盖校书如扫尘,旋扫旋生”,就是说这种情况,校勘过程中的误改性质介于流变和篡改之间。

实际上,古文献的形成也往往不是单一层次的,而是多时代和多作者的叠加。 由于掌握的材料有限,大多数情况下我们只是“尽可能”地恢复文本的原始面貌而已,但是这并不妨碍我们对文本形成过程的认识,不断被解析出来的文本形成的层层叠加情况即是文本的发生过程,它蕴含了文本形成过程中的编纂史、研究史、社会史、思想史等诸方面问题,这与恢复文本的原始面貌一样重要,并行不悖。 从这个意义上,西方学术使用“textual criticism”这一术语显然更贴切,文本分析的方法当然包括版本、校勘、辨伪等传统文献学的方法,但拓展的空间依然很大,许多基础的工作尚待开发。 例如对文本的年代分析,可以使用的手段不少,如对特征词语、用字、音韵、专有名词、特征内容等诸多因素进行分析,但前提是对汉语词义及使用、汉字字形演变和用字习惯、音韵嬗变等已有全面的历史认识,否则仓促使用难免疏失。 另外,一些新的方法如文本风格学等也值得借鉴。

总而言之,我们不妨借用清代学者姚鼐用“义理、考据、辞章”对传统学术的概括,称文本解释与文本分析为古文献学的“义理”与“考据”两个基本方法。 当然,古文献的构成、发生发展、解释三种层次是相互关联、错综交汇的,这也正是古文献学的难点所在。

(五)古文献学的学科性质①孙显斌:《古文献学之学科体系初探》(2010-07-24)[2021-01-19].https://www.douban.com/note/82104384/.(2010年甚至更早,在网上公布过这篇文章的早期版本,包含此节和本篇文章一部分内容,特此澄清。)

古文献学在20世纪建立之初,就不可避免地受到西方学术的影响,而在古文献学构建自己学科体系的同时,西方文献学及其相关学科图书馆学、情报学也迅速传入我国,并形成现代文献学及其相关学科。 而古文献学与现代文献学有怎样的关系呢? 我们说古文献学是“古文献”之“学”,而不是“古”之“文献学”。 古文献学与现代文献学的区别不仅是时代古今那么简单,董恩林已经指出传统文献学和现代文献学名同实异②董恩林:《论传统文献学的内涵、范围和体系诸问题》,《史学理论研究》2008第3期,第44页。。 在当今的学科体系中,现代文献学属于社会科学,而古文献学则属于人文科学,这正体现了两者学术旨趣和视角的不同。 相应的,不同的学术旨趣和视角也导致两者有着各自迥异的核心研究方法。 古文献与现代文献的本质区别在于古文献的历时性,因此我们对古文献的研究核心任务就是要解决古文献的历时性问题。 只有解决了这些历时性问题,我们才能对古文献进行人文解读,从而了解古代社会的历史和思想文化。 同时,历时性也决定了古文献学作为古典研究学科的人文性质,因为历史无法再现,我们对其遗留的古文献唯一能做的就是整理和解读。 而现代文献学则不同,它是研究文献的生产、传播、整理、利用及其一般规律的学科,其基本任务是指导文献工作以便更有效地利用知识,因此它不关注文献文本的历时性问题以及文献的人文解读。 在这个意义上,古文献学的学科性质是“人文文献学”,现代文献学的学科性质是“社会文献学”,与其说两者是时代古今的区别,不如说是人文科学与社会科学的区别。

实际上,我们对一本现代小说做人文解读和文学研究时,一样需要运用目录学、版本学和校勘学等古文献学方法;而我们对古文献所记录的信息进行分析、统计和组织时,一样需要运用统计学、知识挖掘和组织等现代文献学方法。 正如现代文献一样需要人文解读,古文献也需要研究其生产、传播、整理以及利用的一般规律,其目的是为了描绘出一部古代文献文化史。 因此古文献学有必要拓展其研究方法,周少川指出,要研究“文献学对当代科技成果和国外文献学研究方法的吸收等问题。 要考虑如何利用当代科学技术成果、引进相关学科和国外文献学学科的理论与知识来更新我国文献学的研究方法,同时也要考虑如何改进和发展文献学研究的传统方法”①周少川:《当前历史文献学学科建设刍议》,第3页。。

三、古文献学的学科分支

(一)学科分支

在我国古代就形成了以目录学、版本学、校勘学为核心的传统文献学,随后又拓展出很多分支领域,比如辨伪学、辑佚学等。 这种思路至今仍然是描述古文献学学科分支的主要模式,如王欣夫的讲稿《文献学讲义》基本内容围绕目录、版本、校雠三方面展开,这大体反映了20世纪60年代前后学界的认识②王欣夫:《文献学讲义》,上海:上海古籍出版社,1986年。。 20世纪80年代以来出版的古文献学著作一方面仍以目录、版本、校勘为核心,另一方面又大大拓展了其分支领域。 如张舜徽《中国文献学》,不仅论述了前人整理文献的具体工作:注释、翻译、考证、辨伪、辑佚等内容,还介绍了文献的编撰及散亡③张舜徽:《中国文献学》,郑州:中州书画社,1982年。。 吴枫《中国古典文献学》则论述了文献的聚散、类别体式、辑佚、辨伪、典藏和阅读等内容④吴枫:《中国古典文献学》,济南:齐鲁出版社,1982年。。 周少川认为:“历史文献学的分支学科只包括目录、版本、校勘、辑佚、辨伪、注释等六门专学。 其他的一些专学,应分属于边缘学科和相关学科。 所谓边缘学科,是指由两个或两个以上学科为基础发展起来的,同两种或两种以上学科都有交叉关系的学科。 比如,以文献学和图书馆学为基础的典藏学。 据此而论,典藏、编纂、考证、史源、避讳等专学皆应属于历史文献学的边缘学科。”①周少川:《当前历史文献学学科建设刍议》,第3页。实际上,这里的边缘学科就是交叉学科,在古典研究领域不宜再分文献学、图书馆学、编辑出版学等,与文献相关的可以统一纳入古文献学,而像考证这类史学甚至人文研究的一般方法则可以考虑纳入相关学科讨论。

古文献学的应用部分分支众多,上面提到的就有:类别体式、编纂、目录、版本、校勘、辑佚、辨伪、注释、翻译、典藏、聚散、阅读、考证、史源、避讳等。 如何分析和整合相关分支,我们还是可以利用认识文献本体的两条线索,即以文献的构成层次为纵向线索,以文献的生命过程为横向线索来重新划分和整合其分支领域,得到下图:

图1 古文献学的学科分支

对于这种划分试做说明如下:

1.版本分支即文献的物质文化史,包括文献物质形式相关的内容,传统文献学中的版本学是这一分支的主要内容,所以用版本来概括。 避讳的研究主要是为了分析文献写印的年代,属于此分支。

2.典藏分支包括研究文献的收藏、聚散以及修复、保护等方面的内容。

3.流通分支是文献在社会中的传播和接受史,包括物质形式的流通如出版发行,内容方面的流通即阅读接受等,这一分支在传统文献学研究中少有独立涉及,需要加强研究。

4.编撰分支是研究文本的形成过程,包括两个部分:其一是研究文献材料来源、编撰者、编撰时间及体例等问题,这个部分主要是研究文献生产阶段的编撰情况。 其二,文献在形成以后还存在增删、改编等种种情况,从而形成同源的不同文本,这些文本之间有一种层累的叠加过程,将这种过程按照其形成层次重新解析开来也是编撰学的任务,这个部分主要是研究文献传播阶段的编撰情况。 传统文献学的史源、辨伪也属于此分支,随着学者对文本形成过程复杂性的深入认识,李零指出所谓“辨伪”之学,从方法上就有问题。 前人所论真伪,不但标准难以成立,作伪动机、诱因和手段的分析也多属误解。 其实理应用“古书年代学”去代替它①李零:《读〈孙子〉札记》,《孙子新探——中外学者论孙子》,北京:解放军出版社,1990年,第189页。。 实际上,所谓的辨伪无非是要弄清文本的形成年代,再就是作者归属的问题,所以年代分析和文体风格分析可以帮助考察作者的问题。

5.校勘分支研究文本还原问题,也就是上文所说的文本分析。 文本分析是为了钩沉出文本的发生过程,与编撰分支中的同源文本间的层次分析不同,这里主要分析文本在传播、整理过程中的层累构造。 传统版本学中与版本源流相关的部分属于此分支。

6.整理分支研究文献信息的挖掘、资料的重编等整理问题,如对古文献的重新编纂,编制索引、辑佚、汇注汇评以及编撰各种分类资料汇编等。 古文献数字化、统计分析、传统文献学的辑佚等属于此分支。

7.目录分支对应传统目录学,包括研究古文献的分类、编目等内容。

8.注释分支是研究文本解读问题。 这里之所以不称解释,而称注释,是因为在古文献学研究中我们主要涉及文本的字面意义和文本所表达的内容,而古典研究的上层学科如文史哲等主要是研究文本所表达的内容以及文本蕴含的精神世界,尤其是文本蕴含的精神世界。 在这个意义上,我们将古文献学中的文本解释称之为注释,而将人文研究中全方位的文本解释称之为解释学。 这一分支还包括文献的翻译。

总体看这个学科分支的划分,典藏和流通的研究视角在于文献与社会的互动,实际上就是文献的社会研究,而其他几个分支则构成文献的本体研究。 其中版本研究文献的物质形式,编撰与校勘共同构成文献形成研究,注释是文献的文本解读,这三个分支是针对文本形成和解读的层次的。 目录和整理共同构成文献的整理研究,是文献利用的重要基础。

这里补充说明一个问题,即普通文献学与专科文献学的关系。 王余光指出如果我们把论述内容称为普通文献学的话,“那么,专科文献学即是运用普通文献学的框架对专科文献研究的结果”。 “学者们以某一学科的文献为研究对象,重点在于为该学科研究提供资料信息和检索途径。 如文学、史学、档案学、社会科学、地理学、医学及科技等学科领域,均有文献学著作问世。 虽然,这些著作在研究思路上不尽一致,但它们也都未超出普通文献学的框架。”②王余光:《再论文献学》,《图书情报知识》1997年第1期,第4页。也就是说专科文献学不能作为文献学的分支看待,应该视为文献学在其他学科中的应用。

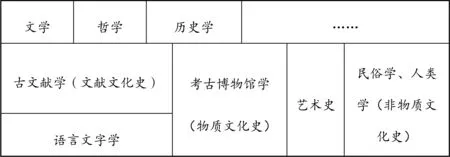

(二)相关学科

古文献属于古代史料,而古代史料是古典研究的材料基础,我们对古代社会文化的认识都源于此。 上文提到根据史料的记录或流传的方式不同可以分为口头史料(如民间传说、风俗习惯等)、实物及图像史料(如文物、遗迹、绘画等)以及文献史料。 对古文献的研究构成了古文献学,对实物、图像史料的研究构成了考古博物馆学和艺术史,对口头史料的研究构成了民俗学、人类学,这些古典研究学科共同构成了古典研究的基础。 试以下图表示古典研究学科之间的关系:

图2 古文献学相关学科关系图

上图中文学、历史学、哲学以及其他学科都构建在这些基础学科之上,同时这些基础学科中又包含了对该类史料的文化史研究。 文学、历史学、哲学等上层学科的研究都依赖于基础学科,拿古文献学来说,就是依赖于对古文献的整理与解读,而对古文献整理与解读的理论和方法是古典研究共通的,不属于某一上层学科,只能归属于作为基础学科的古文献学。 也就是说利用古文献进行古典研究的共通理论和方法应划归古文献学的研究范畴。 从这个意义上讲,古文献学等古典研究基础学科对古典研究起到了整合的作用,各史料学科一方面揭示了文学、历史学、哲学等上层学科是对古代史料不同视角的研究,另一方面又为古典研究提供了利用古代史料的共通的理论和方法。 安平秋指出,我们在重建古文献学学科体系时,既要借鉴西方的学术分类方法,同时又要很注意避免用现代西方的学科体系来肢解中国古代的学术。①安平秋:《古文献学新论·序一》,王宏理:《古文献学新论》,广州:中山大学出版社,2008年。在我们构建古文献学的学科体系时,就是要从古典研究的全局着眼,确立古文献学的基本任务以及研究范畴。

四、古文献学的历史研究

古文献学的历史研究包括两个部分,首先是古文献的发展史,这包括古文献的物质文化史、典藏保护史等方面;其次是古文献研究的发展史。

(一)古文献史

古文献史的研究有一个“中国书史”的传统,最早以“书史”命名的是1931年商务印书馆出版的陈彬龢、查猛济撰写的《中国书史》,而影响较大的是刘国钧新中国成立后出版的讲义《中国书史简编》,很长时间作为图书馆学“中国书史”课程的教材使用。 这一传统重点放在文献技术方面,包括记录的文字符号、载体变迁以及记录和复制方式,如简帛载体、造纸和印刷技术等等,还包括书籍制度等方面。 这其实是一个比较全面的古文献史的内容框架。 其后代表性的著作还有郑如斯、肖东发《中国书史》及钱存训《书于竹帛》等。 另外,古文献学专著对古文献史的内容也多有涉及。 张舜徽《中国文献学》、张家璠等《中国历史文献学》、张三夕《中国古典文献学》讲述了古文献载体以及版本学的内容,吴枫《中国古典文献学》、董恩林《中国传统文献学概论》除上述之外还专门写了古文献的体裁、体例方面的内容。 杨燕起等《中国历史文献学》、黄爱平《中国历史文献学》是在版本学中述及古文献的发展史。 洪湛侯《古文献学新编》设立“形体编”详述古文献的载体、体裁、体例和体式四个方面发展史,其中体裁和体例,我们认为放在古文献编纂学里面讨论更合适。 王余光《中国文献史(第一卷)》序言中称将撰写绪论、先秦文献至清代文献等十编,但第一卷只完成前两编①王余光:《中国文献史(第一卷)》,武汉:武汉大学出版社,1993年。。 不过绪论部分介绍了作者对古文献史内容的界定和历史分期的意见,其中“中国文献史研究”一节回顾了20世纪90年代以前的相关研究。 古文献史的阶段划分方面,大多学者认为可以从文献形态的演变角度来划分,即先秦两汉的简帛时代、魏晋隋唐的写本时代,宋元明清的刻本时代以及近现代的新技术时代。

张家璠、黄宝权认为“历史文献学应研究历史文献产生和发展的历史”以外,还要“考察它与社会的政治经济等诸方面的相互关系”②张家璠,黄宝权:《中国历史文献学》,桂林:广西师范大学出版社,1989年,第7页。,即古文献史还要研究古文献的社会文化史。 张升提出的西方新书籍史不仅开创了文化史研究的新角度,更重要的是对我国古文献史的撰写富有启发意义。 我们传统的文献学只强调整理和收藏,而西方新书籍史强调对流通的关注,“文献只有放在流通中考察,才有生命力。 这样,就能扩大文献学的研究视野,书价、书商、书坊、书船、行业公约、行业神、公私流通、流通渠道(赐、赠、购)等等,都应进入我们的研究范围”。 西方新书籍史还更多关注读者角色和接受的历史,不只关心藏书家的文献学,还关心普通民众的收藏和阅读,关心普通书籍如通俗读物、小册子等的生产、流通等情况,关心下层的印刷工人和书贩。 而书籍作为流通对象的基本属性就是其商品性,它不仅是文化的载体,更是满足人们阅读需求的商品。 另外,正如西方其他人文学科一样,西方新书籍史受自然科学和社会科学方法的影响很大,在研究中广泛应用计量和多学科交叉的方法,这些都给我们很多启示①张升:《新书籍史对古文献学研究的启示》,《廊坊师范学院学报》(社会科学版)2013年第2期,第44页。。 赵益也指出西方新书籍史启发我们拓展“文献文化史”研究:“第一,以‘文献’取代‘书籍(书本)’,扩大对象范围,涵括从近代的‘印刷书籍’一直到‘惟殷先人’的‘典册’的整体文献。”“第二,在‘书籍’的社会性内涵之外,更加关注中国古代文献的‘文化性’亦即文献与知识、思想、学术、文学、政治、权力等之间的互动, 以及文献对中国传统的深层作用。”“第三,推进方法的借鉴、继承与融合。 海外汉学中国书籍史研究的重要贡献就是引领了中国古代文献图书史研究的社会、文化转向,采用了丰富的社会学和文化人类学方法。”“第四,突破人为限定的畛域, 极大地扩充材料。”“这些拓展在根本上是从‘文献史’的传统继承到‘书籍史’的参照借鉴、再到‘文献-文化’视野构建的结果, 是在深刻理解对象自性并从中发现问题的基础上引发的。”②赵益:《从文献史、书籍史到文献文化史》,《南京大学学报》(哲学·人文科学·社会科学)2013年第3期,第120—121页。

(二)古文献学史

对古文献学发展史的研究非常重要,它可以帮助我们了解古文献研究的学术源流,只有不断梳理总结、继承发扬古文献学的学术遗产,才能更好地推进古文献学学科的持续发展。

在以往的专著中有不少对古文献学发展史的总结和梳理,如杨燕起等《中国历史文献学》、张家璠等《中国历史文献学》、洪湛侯《中国文献学新编》等。 王余光《中国文献学史要略》③王余光:《中国文献学史要略》,李国祥,杨昶:《国学知识指要——古籍整理研究》,南宁:广西人民出版社,1993年,第521—578页。,收录在《国学知识指要》中,非常简略。 孙钦善《中国古文献学史》④孙钦善:《中国古文献学史》,北京:中华书局,1994年。是目前唯一一部内容充实的古文献学史,分先秦、两汉、魏晋南北朝、隋唐五代、宋辽金、元明、清及近代七个时段。 在每个时段前面有一个概述,介绍学术背景、各类典籍整理概况以及这一时段取得的学术成就,其后是以学者为纲的详细论述,构成展现古文献学发展史的内容主干。 我们认为该书的时段划分和写法都很可取。 首先论述这一时段的历史和学术背景,尤其是与这一时段古文献学发展的互动关系。 其次要写清楚这一时期古文献学发展的成就,以人为纲或者以书为纲都可以,还要兼顾重大的文献学活动,如《四库全书》的编撰,以及一些机构制度设立和发展的情况,比如国史馆、秘书监等的设置和运作。 最后需要概括这一时段古籍整理的概况,尤其是列举代表性著作。 以上基本可以全面反映各个时期古文献学的发展情况和特征。

另外,还有一些著作专门撰写或者包含古文献学学科分支发展史的内容,如姚名达《中国目录学史》、来新夏《古典目录学》、赵仲邑《校勘学史略》、曹之《中国古籍编撰史》、杨绪敏《中国辨伪学史》、曹书杰《中国古籍辑佚学论稿》、潘树广《古籍索引概论》、汪耀楠《注释学纲要》等等,撰写综合的古文献学史时应该吸取这些研究成果。 与古文献史研究一样,古文献学史的研究也要与社会史、文化史相结合,周少川就指出:“文献学的发展是与社会发展、历史文化发展密切相联的,因此,文献学史的研究如能与社会史、文化史的研究相结合,会相得益彰,有利于加强文献学史研究的分量。”①周少川:《新世纪古文献学研究的交叉与综合》,《文献》2010年第3期,第24页。

古文献学至今未能完成其学科体系的建构,虽然学界对此问题亦未完全达成共识,但仍有一些基本的结论,如古文献学学科由理论、历史及其学科分支三部分构成。 其中理论方面最重要的是对文献构成的静态层次和生命过程的动态层次的认识,相应地,古文献学的基本任务则是研究古文献的本体及其发展、整理和利用。 古文献学的分支主要包括从传统文献学基础上逐步扩大的八个分支,即目录、版本、校勘、编撰、典藏、流通、整理、注释。 目前,我们尚需不断在上述八个分支领域的应用部分不断深挖,通过丰富扎实的具体研究总结提炼理论与方法,逐步将其系统化,不断拓展和完善古文献学的学科体系。