灭活疫苗:终结黑色恐怖

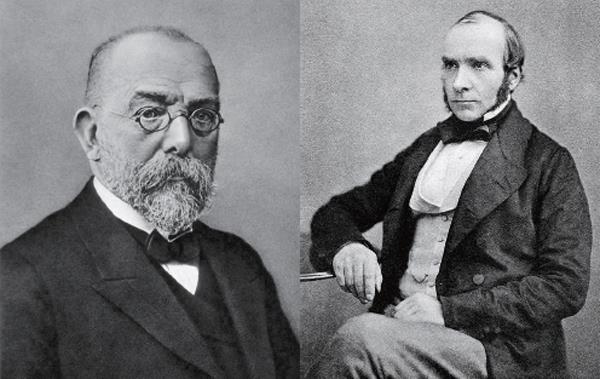

左:罗伯特·科赫 右:约翰·斯诺

“霍乱暴发时,不计其数的尸体被草草埋进万人坑,土地像是吸满了血的海绵,一脚踩上去,血水便会渗出来。”

—— 加西亚·马尔克斯《霍乱时期的爱情》

书名:《疫苗是什么》

主编:孙晓冬

主审:刁连东

出版:上海科学技术出版社

让我们把目光投向同处19世纪的英国。1854年的英国,霍乱疫情空前严重,曾经不可一世的日不落帝国,此刻却被死亡腐朽的阴霾笼罩。此时,年轻的约翰·斯诺医生在伦敦的布罗德街区已经调查了好几天,尽管他对当时主流学派提出的“瘴气论”颇有质疑,但关于造成霍乱流行的真正元凶至今一无所获,这让他感到无比沮丧。

斯诺医生曾在1849年的《伦敦医学报》上发表了相关论文,以解释霍乱传播的途径。在这篇论文中,他发现大多数煤矿工人的死亡与食物有关,因为这些工人不管做什么都没有洗手的习惯,导致他们中间只要出现一个腹泻患者,那么腹泻这种症状很快就会在周围的人群中传播开来。斯诺以此推论,霍乱的传播与不良的卫生习惯和脏乱的环境有关。可惜的是,這篇论文的发表在当时并没有引起重视。

直到1854 年,一场严重的霍乱疫情迅速在伦敦的索霍区暴发,其中布罗德街是疫区最为严重的街道之一。街区幸存的居民们慌不择路地往外逃离,只有斯诺不顾劝阻,坚持前往死亡街道,一家一户推开连他都不知道门后是尸体还是活人的房门,记录着患者每天的症状和行动轨迹,最后将这些信息在地图上汇成了一张统计图,也就是后世著名的“死亡地图”。

斯诺不辞劳苦地走访了疫区13个公共水泵和578例死亡病例的位置,发现大部分的死亡病例都集中在布罗德街和坎布里格街交叉口的一处水泵周围,而坎布里格街北面的死亡率明显低于其他地方,因为北面的居民使用了其他水泵。且离交叉处的水泵越远,居民的死亡率越低。尽管斯诺医生的这一发现已经可以很好地反击“瘴气说”,但伦敦当局并不对这一说法买账,原因在于当时伦敦恶臭弥漫,人们更倾向于将疫情流行归咎于可以闻得到的瘴气,而非看不见的水质污染。

对此斯诺医生并不气馁,为了更好地验证自己的论点,他改变研究方向,将目光放到了布罗德街没有患病的人身上。位于布罗德街附近的一家啤酒厂就这样进入了医生的视线,啤酒厂距离布罗德街仅180米,但啤酒厂里的工人却奇迹般地没有染病。一番调查后,斯诺医生发现,因为在啤酒厂里,工人们可以喝到免费的啤酒,所以他们几乎不喝厂外的水,自然也就在这场疫情中逃过一劫。除此之外,在离布罗德街不远的一个监狱里的囚犯,也几乎没有霍乱病例,原因是监狱有独立的水井,因此从未使用过布罗德街的水泵。

斯诺医生将手中的资料迅速整理汇总,交给了索霍区当局,并要求关闭疑似传染源的水泵。为了控制疫情,当地官员的头发都快薅秃了,这回他们听取了医生的建议,抱着死马当活马医的心态,下令关闭了布罗德街和坎布里格街交叉口的水泵,自此肆意狂虐的病魔逐渐放慢了进攻的脚步,疫情终于得到了缓解。

约翰·斯诺将霍乱病例放置在地理网格上,并根据家庭供水来源比较霍乱发病率的方法,开创了流行病学研究的新时代,他让流行病学调查不再局限于抽象的数字和表格,轨迹地图的应用,至今在传染病学、人类学等学科有着深远的影响。

时间来到1883年,罗伯特·科赫带领一个调查队前往印度进行病毒学调查,他们在那里发现霍乱患者身上携带了相同形状的细菌。到了1884年1月,科赫成功分离出纯培养的逗号杆菌,也就是我们现在所知道的O1群霍乱弧菌病原体。

而此时,巴斯德发明的鸡霍乱疫苗已经打开了减毒活疫苗的新篇章。在人类首次分离出霍乱弧菌后的第二年(1885),西班牙细菌学家海梅·费兰(1849─1929)首次使用霍乱活菌接种,试图通过自动免疫来预防疾病。在几千人的临床试验中,接种组的霍乱发病率降到了1.3%,但对比组的患病率仍是7.7%,由此可见,接种疫苗对疾病起到了一定的预防作用。但毫无疑问,活菌疫苗带来的不良反应也是相当严重的。

为了提高疫苗的安全性,1888年,伽马雷亚提出可以通过降低毒力来减少疫苗的不良反应,他把霍乱弧菌加热至120℃来杀死菌体活性,以此获取的疫苗在接种过后仍得到了较好的保护力。1896 年,科勒提出使用琼脂培养霍乱弧菌,在加热杀死后接种使用——这一疫苗制造方法就是现今通用的“灭活疫苗”(死疫苗)的原型。(选摘:张钰琼)

编辑:黄灵 yeshzhwu@foxmail.com

“不良反应”的真相

编者:蒋丽丽 审稿:纪洁

1974年1月,伦敦大奥蒙德街儿童医院医生威尔逊在《英国医学杂志》上发表了一份名为《百日咳接种的神经系统并发症》的研究报告,报告称有36名儿童在接种了百白破疫苗后出现精神发育迟缓、癫痫性脑病等症状。该报告经电视纪录片播放及报纸的报道发酵,再次引起了人们对疫苗安全性的关注和争议,引起巨大社会反响,在英国掀起一场“疫苗恐慌”。在英国“疫苗伤害者父母协会”的推动和电视新闻持续报道下,民间抵制运动高涨,蔓延至欧洲、日本,并扩散到美国、苏联和澳大利亚。

尽管英国疫苗和免疫联合委员会再三向公众确认其安全性,并启动了一项国家儿童脑病研究,证实了婴幼儿的神经疾病与免疫之间的关联度很低,但公众的疑虑仍然难以被打消。结果,很多国家的政府迫于压力,纷纷在这一问题上让步。

真相或许会迟到,但永远不会缺席。

2006年,对14例曾被诊断为疫苗相关性脑病的患儿经基因测序,发现11例是德拉韦综合征(Dravet syndrome,钠通道SCN1A基因突变),又叫“婴儿严重肌阵挛性癫痫”。疾病名称过于专业,我们暂且不用去记忆。我们只要知道,这是一种国际公认但是少见的婴儿期癫痫性脑病,80%的患儿因基因突变而致病,95% 属于患者自身基因突变而不是父母遗传。言下之意就是,这些婴儿已发生基因突变,无论是否接种疫苗,这个疾病早晚都会发作。接种百白破疫苗引起的脑病实际是偶合了德拉韦综合征。

目前,国内外一系列的大型流行病学研究已证明,易发生“婴儿痉挛症”的患儿体内体液免疫紊乱(血清中存在的针对脑组织的自身抗体)才是“婴儿痉挛症”发生的根本原因。百白破疫苗因含有免疫增强剂成分,故使得接种百白破疫苗成为易发生“婴儿痉挛症”患儿潜在的触发因素。因此,在百白破疫苗说明书中已将“患脑病、未控制的癫痫和其他进行性神经系统疾病”列为该疫苗接种的禁忌症。可见,预防接种后不良反应的发生是否与疫苗相关,应当谨慎评估、科学判定。

20世纪80年代,为了引导人们重新接受百白破疫苗接种,时任英国卫生大臣的女儿和威廉王子高调接种百白破疫苗。其后,疫苗控制传染病的效果被证实,人们逐渐恢复接种疫苗的信心。20世纪90年代以后,英国百白破疫苗接种率提高到 93%,百日咳发病率随之下降,逐步恢复到中断接种前的水平。