法官造法:作为大前提之审判规范的本质

周 赟

(厦门大学 法学院,福建 厦门 361005)

提要: 由于立法总是面向未来并且必得仰赖本质上具有不确定性的语言文字进行表述,这使得它不可能真正全面、清楚、确定;又由于规范与事实总是分处于根本不同的理念与经验世界,这决定了立法之法与案件事实两者间的必然脱节;并且很多时候,机械地落实立法还可能会造成明显的不公正。因此,真正作为判决结论大前提的审判规范,注定不可能是立法规范本身,而只能是法官造法的结果。此种造法,并非一种权力意义上的,而是一种方法意义上的造法,也就是说,没有这种方法的运用,就不可能得出好的判决。此种意义上的造法,具体说来包括两种情形:其一,法官溢出立法之法寻求道德、政策、习惯、学说等规范资源,并综合运用它们以及立法之法来构造审判规范;其二,法官虽没有溢出立法之法,但却通过法律解释对立法之法进行适当加工之后,才形成最终的审判规范。不可否认,法官在造法的过程中并非无中生有、不受拘束地任意创造,但无论如何,法官造法首先意味着法官的创造。

如果说,在司法决策小前提问题上,长久以来存在的“高贵之梦”①是“事实真相”的话,那么,在大前提问题上,长久以来同样存在一个“高贵之梦”,那就是“法官应该严格依法办案”,也就是说,只要立法之法②足够完善,则法官就应该满足于机械地落实立法之法就行,而无需、也不应发挥主观能动性,进而侵蚀立法之法的权威。

“严格依法办案”之所以能长期占据主流,逻辑上的原因当主要在于如下相互关联的两个方面:一方面,如果法官严格依法办案,那么,滥用裁量权的可能性就将大大降低,换言之,更有利于改善司法不公、提升司法公信;另一方面,也有助于防止法官造法以及司法权对立法权的侵蚀,避免司法机关同时扮演立法者和用法者的角色,进而避免造成对公民自由的巨大威胁。毕竟,如果“同一个机关,既是法律执行者,又享有立法者的全部权力”,那么,它就将可以一方面“用它‘一般的意志’(即立法权,引者注)去蹂躏全国”,另一方面,“又可以用它的‘个别的意志’(即司法权,引者注)去毁灭每一个公民”[1]。而本文之所以认定“严格依法办案”不过是一个“梦”,是因为它实际上根本没有现实可行性,真正具有现实性的恰恰是它的对立面,那就是,无论现实中的立法之法本身是否足够完善,在司法决策的过程中,都必定伴随着“法官造法”。

从逻辑上讲,“严格依法办案”的现实可行性必须至少建立在如下三个前提条件基础上:第一,立法之法(即立法者给定的法律)本身足够全面、清楚、确定。不难想见,无论从逻辑还是经验层面看,面对有漏洞,或模糊而不确定的法律,根本就不可能依法,更不必说严格依法办案;第二,在所有案件的司法决策过程中,都可以径直援引立法之法作为大前提,借用本文的术语,即“用法之法”(即司法决策的实际大前提)与“立法之法”能够具有同一性,因为如果两者不具有同一性,则当然意味着司法决策结论并不是依法、更不是严格依法得出的;第三,严格依据立法之法得出的司法决策结论,不能严重且明显地与司法以及立法目的相冲突③,因为如果“严格依法办案”的结果居然是对整个司法或立法目的的背弃,那么,即便“严格依法办案”本身具有逻辑上的可行性,也将因不具有道德上的正当性而丧失或至少部分丧失现实性。

显然,如果我们可以从逻辑上证否如上三个前提中的一个或几个,那么,“严格依法办案不过是个高贵之梦”的判断,就可以成立;相应地,当然也就有必要提出一种新的观点或理论来解释作为案件大前提之审判规范的实质。

一、法官造法的反向论证:严格依法办案之不可能性

本文将尝试着分别证否前述三个前提:

第一,关于立法之法本身不可能全面、清楚、确定。在这个判断中,“全面”是指立法之法可以面面俱到、事无巨细地对所有可能的问题和事项预先作出规定;而“清楚、确定”则指立法之法本身没有歧义,而且清晰、明白以至于无需任何加工就可以径直适用。首先可以肯定的是,只要我们承认人的理性有限,并且承认生活之树常青,那么就可以立即得出结论:由于有限的理性不可能预支常青生活,尤其是将来生活中可能出现的所有问题,因此,前述意义上的立法全面性在现实中根本没有可能。

至于立法的清楚、确定,也没有可能,因为只要是人类法律,就必须通过语言符号来表述,而人类语言符号——相对动物语言符号以及计算机语言符号总是具有明确而唯一之意义而言——最大的特质恰恰在于多变性(包括所指和能指的流变性),也就是说,同一个人类语言符号在不同语境中完全可以、也可能呈现出不同的用法和意义,所谓“一个符号不仅仅是普遍的,而且是极其多变的……真正的人类符号并不体现在它的一律性上,而是体现在它的多面性上。它不是僵硬呆板的而是灵活多变的”[2],“人类语言的标志在于,它不像动物的表达标志那样僵硬,而是保持着可变性”[3]。或应进一步明确的是,相对其他领域而言,由于立法之法总是讲求普适性,这使得用以表述立法之法概念的语言符号具有更加明显的概括性、抽象性,而常识表明,越抽象、越概括的术语,其意义必定越模糊、越加不确定,所谓“边界上的不确定性是在有关事实问题的任何传递形式中使用一般分类词语都需付出的代价”[4]。

第二,关于立法之法与用法之法不可能同一。这从根本上取决于先在的立法之法与具体的案件之间必定存在的疏离。那么,为什么立法之法与案件事实之间必定存在疏离?首先,是两者时间上的距离。立法总是过去的产物,而案件总是发生于立法之后,这种时间上的距离是两者间产生疏离的第一个原因。其次,是两者间因一般性与个别性、抽象性与具体性的不同而产生的距离。案件事实总是具体的、个别的,而立法之法总是、也应当是抽象的、一般的,无论从逻辑或经验上看,具有如此分别不同之特质的两样事物,相互间存在疏离都属必然。更进一步讲,最后,是因两者所处领域不同而造成的疏离。立法之法的实质并非作为其载体的文字或法典,而是蕴含于其中的规范意义,显然,规范意义只能处于意识的领域,并只能通过理性思维进行把握;与此相对,案件事实(请注意,不是案件事实的意义,是案件事实本身)却处于经验的领域,并且往往可以通过物理感受的手段感知。不难想见,本就处于完全不同领域因而实际上根本不同的两种事物,之间必定存在天然的疏离。在司法实践中,这种疏离需要从两个方面进行弥合:一是通过赋予当下案件的具体事实以某种意义;二是对立法之法进行适当加工(后文将讨论具体如何加工),而加工当然就意味着用法之法与立法之法实际上并不完全具有同一性。

既然立法之法与用法之法必然不同,那如何解释在典型案件中用法之法与立法之法同一这种现象?如何解释在典型案件中,人们往往只需要径直套用立法之法就可直接作出司法决策?对于这一问题,可回应如下:所谓典型案件可以径直套用立法之法,其实质是,在这样的案件中,套用立法之法作为司法决策大前提没有引发争议,但这并不意味着不可能有争议,更不意味着必须或只能径直套用。事实上,真正高明的法律人,通过重新调整关节点、赋予案件事实以另一种意义等方式,可以将经验中任何所谓典型案件非典型化,或将任何所谓非典型案件典型化,进而更好地服务于自己的诉讼目的④。因此,经验中如果正好有一个或一些案件中的用法之法与立法之法同一,那不过是一种偶然(当前的诉讼各造正好没有提出异议),并没有从逻辑上击倒“立法之法与用法之法不可能同一”这一命题。

第三,关于严格依法判案可能导致明显且严重地背离司法目的。在西方法制史上,人们曾经一度笃信只要法律本身足够完美,那么,法官只需也应该满足于扮演“法律的代言人”,或“一些呆板的人物”⑤,但后来人们渐渐意识到,如果法官只是机械地落实先在的立法之法,则几乎不可避免地会导致明显不义之后果。之所以会如此,最主要的原因在于:一方面,人类需求横向上的多样化和纵向上的流变性;另一方面,而立法之法又总是需要保持一定的时间上的延续性。这使得由历史上特定立法者设置在立法之法中的预期、目的,在面对当下不特定的当事人时几乎无可避免地呈现出错位甚至冲突。

严格依法办案导致对司法或立法目的的背离的相关典型例证,是发生在二战前后的相应司法实践:一方面,在二战结束之前的纳粹统治时期,德国等国家的法官被要求严格依法(当然是纳粹政权颁布的立法之法)办案,所谓“法官并不是国家现行法律的修改者”,“假如每个法官都以自以为合适的方式来对待法律,并决定只有高瞻远瞩的元首才能解决的问题,那么统一领导就会被混乱和无政府主义所取代”⑥,其结果是,司法完全沦为给纳粹政权助纣为虐的工具,很多形式上严格依法裁判的案件,恰恰严重且明显背离了司法以及立法本来的目的(保护基本人权)。另一方面,二战结束之后,很多在纳粹时期作出过恶行的人士,甚至一些臭名昭著的战犯,都以他们的所作所为并没有违背当时行之有效的法律为由,为自己辩护⑦,而从形式主义的角度看,他们的辩护没有任何问题,换言之,如果严格依照立法之法——按照法不溯及既往原则,应该适用的是行为发生时也即纳粹政权的立法之法——进行裁判,那么,这些人的恶行不仅不应该被惩罚,甚至还应该得到保护、嘉奖;再换言之,此时如果严格依法办案,必将导致严重且明显与司法目的相冲突。

当然,此处必须明确的是,当发生严格依法办案却导致对司法目的甚至立法目的的严重背离时,诉诸更为灵活的司法并非唯一可能的应对方式,也有可能通过修订立法之法的方式来化解此种困境。譬如,我国1989年《传染病防治法》规定了法定传染病疫情报告制度,它的本意当然是为了更好地防控传染病疫情。但如果严格执行这一规定,则意味着有关人员在遇到新发但严重的传染病时并不需要报告,因为既然是“新发”,就意味着它不可能已经在过去得到了法律的确认,也就是说不可能是“法定”传染病,但新发传染病之“新发”特性又决定了其后续防治工作往往更加艰巨,因而其实更应得到及时报告,否则必将导致严重的后果,进而从根本上消解该法的立法目的。显然,这属于典型的“依据某法作为却消解该法立法目的”之悖谬。对于此种悖谬,我国通过迅速修订《传染病防治法》⑧,作出了很好地回应。这个例子很好地表明,严格依法办事却导致对立法、司法目的的背离之时,诉诸更为灵活的用法方式并非唯一的应对策略可选项,有时甚至也未必是更好的选项。

二、在立法之外寻求规范资源:法官造法的第一种情形及其证成

如上,我们尝试着证否了“严格依法办案”这一命题。换言之,我们已经试着证明,司法决策的大前提不可能也不应当是对立法之法的简单套用。那么,一个司法决策的大前提,也即用法之法到底是什么?它是怎么来的?立法之法在用法之法形成过程中,到底扮演着怎样的角色?对所有这些问题完整而概要的回答可以是:司法决策的大前提,由法官造法而来,而立法之法是其中一种重要的原材料。

在笔者——相信也是很多其他同行——的专业学习经历中,第一次接触到“法官造法”这一术语,是在关于普通法、判例法的课堂上。我们的老师一般会这样提示大家:在判例法实践中,总是会有些全新的案子没有现成的先例可以遵循,或者有时候依据现有判例会得到明显不义的结果,此时,法官就必须通过自己创造一些规则(造法)才能完成对该案的审理;老师一般还会明确,在法典法系中,不承认法官造法,即便承认法官造法的正当性,它也被严格限定在立法出现空白的语境中。总之,在司法实践中,法官造法是并且应当是例外⑨。

如果所谓法官造法,就是指在国家公权体系的架构中,明确授予法官以立法权,那么,不要说法典法系,即便是判例法系,也都不承认“明目张胆”地法官造法,或者最多承认它仅仅具有“例外”的正当性,并且,即便是这种“例外”,在实践中也往往不被法律职业共同体所公开承认。更常见的情形是,法律职业者通过各种法律技巧来掩盖自己的造法实质,使得至少看上去先例总是得到了严格的遵循[5]88;但如果所谓法官造法,是指法官溢出立法之法以确立司法决策大前提的一种方法(或一种事实描述),那么,无论在法典法系还是判例法系,法官造法都是司法实践中的常态,区别仅仅是程度或者说显示度的不同而已。大致说来,作为方法(或一种事实描述)的法官造法,包括两种互有交叉但逻辑上可分的形式。

法官造法的第一种典型情形是,溢出立法之法,拓展寻求构造司法决策大前提的规范渊源。不难想见,如果大前提本身的原材料本就不仅仅限于立法之法,那么,法官所真正依循的用法之法,当然就不再是先在的立法之法,而充其量是他以立法之法为一种原材料的创造物。这种意义上的法官造法,又可以分为如下两种具体情况:

其一,以立法之法为主,适当结合其他渊源。之所以会出现这种情况,可能是因为立法之法出现空白、漏洞——这应该比较容易理解,此处不赘述;也可能是因为立法之法中的准用性规范本就指向其他渊源[6],典型者如《厦门经济特区促进两岸区域性金融服务中心建设条例》(2013年)第50条“市、区人民政府应当依法履行地方金融监管职责和风险处置责任,理顺监管体制,建立健全小额贷款公司、融资性担保公司等具有融资功能的非金融机构以及民间借贷的地方监管体系”,其中的“民间借贷”的认定,显然就无法仅仅依据正式的立法之法,而必须诉诸民间习惯等非正式渊源;还有可能是因为立法之法中的有关规范、概念过于概括因而不得不诉诸其他渊源,典型者如“公序良俗”“正当防卫”“不当得利”“合理怀疑”等——这些术语到底具有怎样的具体内涵,显然亦无法通过诉诸立法之法进行确定,而必须仰赖司法官结合当前案件的具体语境才能明确。

其二,司法决策大前提以其他渊源为主,以立法之法为辅构成——极端情况下,甚至有可能是,立法之法被完全无视,进而被拒斥于司法决策大前提之外。这主要发生在如下语境中:根据立法之法作出的司法决策明显不义,而根据其他渊源作出的司法决策不仅仅符合社会普遍的正义观念,并且事实上也更容易得到当事各方的认可。典型的例证如,这些年越来越受到关注的“涉枪案”的处置问题:按照我国公安部2010年《公安机关涉案枪支弹药性能鉴定工作规定》中的规定,尤其是其中的第三条第三款之规定⑩,则很多制造、买卖、“使用”(玩耍)具有极微小杀伤力之玩具枪的公民,其实都将符合相应的涉枪犯罪之要件,但近些年来,法院已经越来越倾向于不轻易将相应行为入罪。显然,法院作出这种处理,并不是因为公安部修改了有关规定(立法之法),而是根据一个常识:有些玩具枪,即便其发出的子弹压力可能大于1.8焦耳/平方厘米时,但如果明显不具有社会危害性,则不宜被认定为构成相应犯罪要件的“枪”。再如,经由德沃金的讨论而被国内熟知的纽约地区“帕尔墨继承案”,在该案中,尽管当时纽约州法律并没有禁止杀害被继承人的继承权,甚至也没有相关的先例存在,但纽约法院最终还是剥夺了故意杀害其祖父以便早日拿到其遗产的小帕尔墨之继承权,判决理由是这样一个并非立法之法的观念,“一个人不能因为自己的非法行为而获得合法利益”[7]。

这里尚需明确的一个问题时,此种情形中的“其他渊源”,可以是除立法之法之外(包括蕴含在法典中的和先例中的)的所有其他社会规范,如非正式的民间法规范(包括道德规范、习惯规范、行业组织章程等),也可以是半正式的社会规范(如公共政策,又如尚未被本国正式认可的国际法规范等),还可能是非规范但具有规范性的学说、学理、人类理性、人情常理、社会公理、是非正义观念,等等。总之,只要有助于司法决策可接受性的增强,任何因素都可能经由司法官的选取而偷偷地潜入或光明正大的进入大前提。而这其实也正呼应着罗斯当年讨论法官法源——即法官发现构造大前提“原材料”的场所——时的如下论断,

抽象地讲,我们可以认为立法程序给法官提供了可以立即被适用的法律成品;但先例或习惯则仅仅给法官提供了半成品(semi-finished products),也就是说,法官必须通过自己的加工才能拿来作为自己的判决理由;至于“理性”(reason),则可能仅仅提供了法官创制裁判规范的粗糙原材料而已(raw materials)。

相对应地,我们可以将法律渊源分为如下几个部分:第一,完全客观的法律渊源,即最广义意义上的权威性立法;第二,部分客观的法律渊源,如习惯和先例;第三,非客观的法律渊源,或者说任意的(free)法律渊源,如理性。[5]76-77,78

可以看到,如上无论哪一种情形,法官真正适用的,都不再是立法之法本身,而是他的造物。那么,为什么法官需要造法?首先可以肯定的是,这种情况的出现并不全是因为出现了法律漏洞,因为如上第二种情况就似乎不宜归之为法律漏洞,也因为如果仅仅归因为法律漏洞的出现,则可能会造成这样一种误会:法官造法只是一种偶然情况,因而只要通过完善立法、修补相应漏洞就可解决。而事实上,这并非一种偶然,毋宁说是一种内在的必然性,而导致这种必然性的根本原因在于,从社会学的角度讲,立法之法本就只是人们的一种行动理由。在这里,所谓“一种行动理由”,可以分拆为如下几层含义:第一,立法之法是人们的行动理由。也就是说,人们在作出某种行动之前,会援引立法之法作为自身行动当为性的支撑,表现在司法领域,即司法官会选择立法之法作为自己司法决策的大前提。第二,立法之法是诸多行动理由中的一种,也就是说,并不是唯一的一种,也不是排他的一种——理由总是有强弱之分,当其他理由可以对当前行动正当性作更好的论证时,立法之法就会被行动者毫不犹豫地排除。第三,立法之法是一种独特的行动理由,其独特性主要体现为:(1)它是一种无须进一步论证的理由。在一个法治社会,援引立法之法作为行动理由,一般无须对立法之法本身的合理性进行论证,相反,不援引立法之法作为行动理由,则需对将要援引的理由之合理性,尤其是“压倒”立法之法的合理性作出说明和论证。(2)它是一种社会化的理由。也就是说,立法之法作为一种行动理由,并不以行动者主观上是否接受为前提,而以社会整体上的接受与否为判准,这在司法领域的表现是,哪怕当前诉讼各造都对某个立法之法的适用达成了共识,但如果这共识与社会普遍观念相冲突,那么,相关司法决策也不应建立在该共识基础上,典型者如原被告双方就非法赌资达成的共识。(3)立法之法是一系列理由,并且,基于立法的体系性,这一系列理由具有特定的优先性排序,换言之,如果有更高位阶的立法之法存在,那么,一般情况下,下位的立法之法会当然地丧失其当前行动理由资格[8]。既然立法之法根本上只是一种并不具有唯一性和排他性的行动理由,那么,为了增强结论的可接受性,在司法决策中诉诸其他理由,也即援引其他因素来构造大前提,当属必然。

如上,我们讨论了一种情形的法官造法,当仅仅依凭立法之法并不足以构造司法决策大前提时,司法官往往需要溢出立法之法寻求其他渊源来完成大前提的构造。而这当然也就意味着,司法决策所真正依据的其实并非立法之法本身,而是典型的法官造法。这种形式的法官造法,主要体现为其他原材料的介入——可能是补充性的介入,可能是主导性的介入,甚至可能是取代性的介入。在这里,不妨用图1来作一形象的描述,表现此种法官造法:

图1 法官造法的第一种情形

三、通过解释加工立法:法官造法的第二种情形及其证成

前述第一种法官造法情形,一经揭示、明确,一般比较容易得到认可,因为它毕竟只是承认了法官在立法出现空白或依据立法之法将得到明显不合理之答案时可以造法。与此相对应,还有一种形式的法官造法,却往往容易被忽视,或被否视——“否视”的意思是,明明看到了,却不承认,或不承认其正当性。第二种法官造法的形式是,立法之法虽是司法决策大前提的唯一原材料,但却是经过法官法律解释之后因而实际上发生了变化的立法之法。

如果考察司法实践就会发现,在很多情形中,至少从表面上看,立法之法就是司法决策大前提唯一的原材料,这或许尤其体现在立法相对成熟的领域——立法成熟的标志之一是,当前立法能够将尽可能多的相关问题纳入自己的“势力范围”,以至于用法者无需溢出立法之法寻求决策的规范依据。那么,为何此处断定即便是此种情形,用法之法也并不等同于立法之法,而是经由解释而实际上发生了变化的立法之法呢?有关这一问题,我们可以概括为伽达默尔的那个著名判断,“法律像规章一样,它的实际运用总是需要解释,这反过来又说明,任何实际运用总已包含了解释。因此,司法实践、先例,或迄今为止的执法,都一直具有一种法律创造的功能”[9]。

伽达默尔作出这一论断的基本逻辑是:法律一如所有其他文本,其意义并不自明,也不单纯取决于法律自身,还取决于用法者,具体讲是用法者的前见(Vorurteile),因为正是前见才激发出法律在当下具体语境中的规范意义。换言之,一个法律条文在当下的具体规范意义,取决于用法者用自己的视域与立法之法相互融合——伽达默尔将这一过程形象地称作为“视域融合”(Horizontverschmelzung)。对此,我们可以举一个最简单的例子来解释、说明:汉语文字“一”的意义并不源自“一”这一符号本身,而取决于有关主体的前见就与该符号的相互作用。一个完全不懂汉语的德国人,看到符号“一”,由于他的前见中并没有关于现代汉语的一些基本常识,因此,他用他的前见就不可能从“一”中理解出有关意义;相对应地,一个中国人之所以一看到它,就立马明白其意义,则是因为他的前见中有关于该符号的基本常识,进而用该前见观照“一”就可以很容易理解后者。换言之,符号“一”的意义,并不单纯取决于它本身,当然也不单纯取决于有关主体的前见,而是两者“化学反应”的产物。再换言之,我们“看”的对象是一样的,我们“看到”的对象却是不一样的,因为我们(的前见)不一样。日常生活当中如此,法律的世界中也同样如此:面对“邀约”或“邀约引诱”这样的术语,没有接受过法学训练的人一定不知所云,而接受过法学训练的人,则很快知道它们的意思;接受了“犯罪构成四要件说”的人,与接受“犯罪构成两阶层说”的人,对于我国《刑法》中“犯罪”一词的理解肯定有所不同;等等。

承认法律的规范意义取决于视域融合,而非先在的立法之法本身,当然也就意味着,用法者真正落实的并非立法之法本身,而是他用自己的前见融合立法之法的结果;再考虑到每个人的前见并不相同,则进一步的结论当然就是:用法者真正落实的一定只是关于立法之法的一种可能的理解。当然,由于法律实践,尤其是司法决策过程中,总是涉及多个不同的主体,因而最终所适用的那种理解,往往是,或者说应当是多种前见对话、博弈的结果,相应对话、博弈首先发生于庭审过程中各诉讼参加人之间,然后发生在合议庭成员间,最后还发生于抗诉者、上诉者与上诉审(或终审)庭成员间。这从一个角度说明,尽管法官居于司法决策的决断者地位,但最后真正适用的那种理解,也并非或至少并不应当是他的任意擅断。当然,我们也可以从如下角度来证成法官并不具有完全的任意性:从根本上讲,法官、一如任何其他人,无法完全主观控制、支配其前见本身以及前见在解释过程中如何发生作用,所谓“其实历史并不隶属于我们,而是我们隶属于历史。早在我们通过自我反思理解我们自己之前,我们就以某种明显的方式在我们所生活的家庭、社会和国家中理解了我们自己。主体性的焦点乃是哈哈镜。个体的自我思考只是历史生命封闭电路中的一次闪光,因此个人的前见比起个人的判断来说,更是个人存在的历史实在”,因此,“占据解释者意识的前见(Vorurteil)和前见解(Vormeinungen),并不是解释者自身可以自由支配的”;因此,所谓“理解甚至根本不能被认为是一种主体的行为,而要被认为是一种置自身于传统中的行动,在这过程中过去和现在经常地得以中介”,而毋宁说,“理解按其本性是一种效果历史事件”[10]。申言之,承认主体前见在确定立法之法的规范意义时具有关键地位,并不意味着为法官的任意擅断确立了合理性基础。

当然,我们也可以换从语言学的角度来证成“有法律适用,就有法律解释”之论断。索绪尔曾对人类的语言(language)作出过一个著名的划分,即“语言”(langue,一译“语言之语”)与“言语”(parole,一译“语言之言”)。其中,前者是特定语言共同体之语言中的社会性、习惯性、规律性的部分,典型者如语法、语素等,它构成语言的基础性和规范性的部分;而后者则是语言中个体化、灵活性、变动性的部分,是一个个具体的“话事人”(语言使用者)在具体语境中运用语言的结果,它构成语言的外在性和具体性的部分。显然,一方面,一个具体的言语(语言之言)要能够被理解,必须符合语言(语言之语)的要求;但另一方面,如果没有言语不断的挑战既定的语言,那么,一种语言就不可能有任何发展进而消亡。因此,可以说,“语言和言语是互相依存的;语言既是言语的工具,又是言语的产物”[11]。如果把这一论断移用到法律的世界,则我们可以说,用来表达立法之法的各种文字不过是一种“语言之言”,而沉淀于当前语境之底层并支撑着立法这种语言之言的“语言之语”,则是当前语境中关于法律概念、法律规范、法律原则、法律精神等的共识和通识。显然,同样的语言之言也即同样的立法表达,完全可能因了其背后的语言之语的不同,而被赋予不同的规范意义。举例来说,“妇女”一词,表现在刑法领域,即以刑法语言共同体所依凭之语言之语来解释,则其含义可能就是指“14周岁以上的女性”,因为在刑法领域女性只分为“妇女”和“14周岁以下的幼女”;但如果表现在婚姻法领域,则“妇女”一词,很可能具有的就主要是“已婚的女性”之意。如果承认这一点,那么,反过来其实也就意味着:用以表述立法之法的语言之言本身,其实什么也不意味着,或者说,可以意味着很多可能的意义,欲准确确立其规范意义,必须同时结合用法者所依凭的语言之语方有可能。简言之,只要我们承认索绪尔关于“语言之言”与“语言之语”的划分,逻辑上就只能承认:所谓一个法律条文的规范意义,其本身并不自明,而一定是用法者通过语言之语解释出来的。

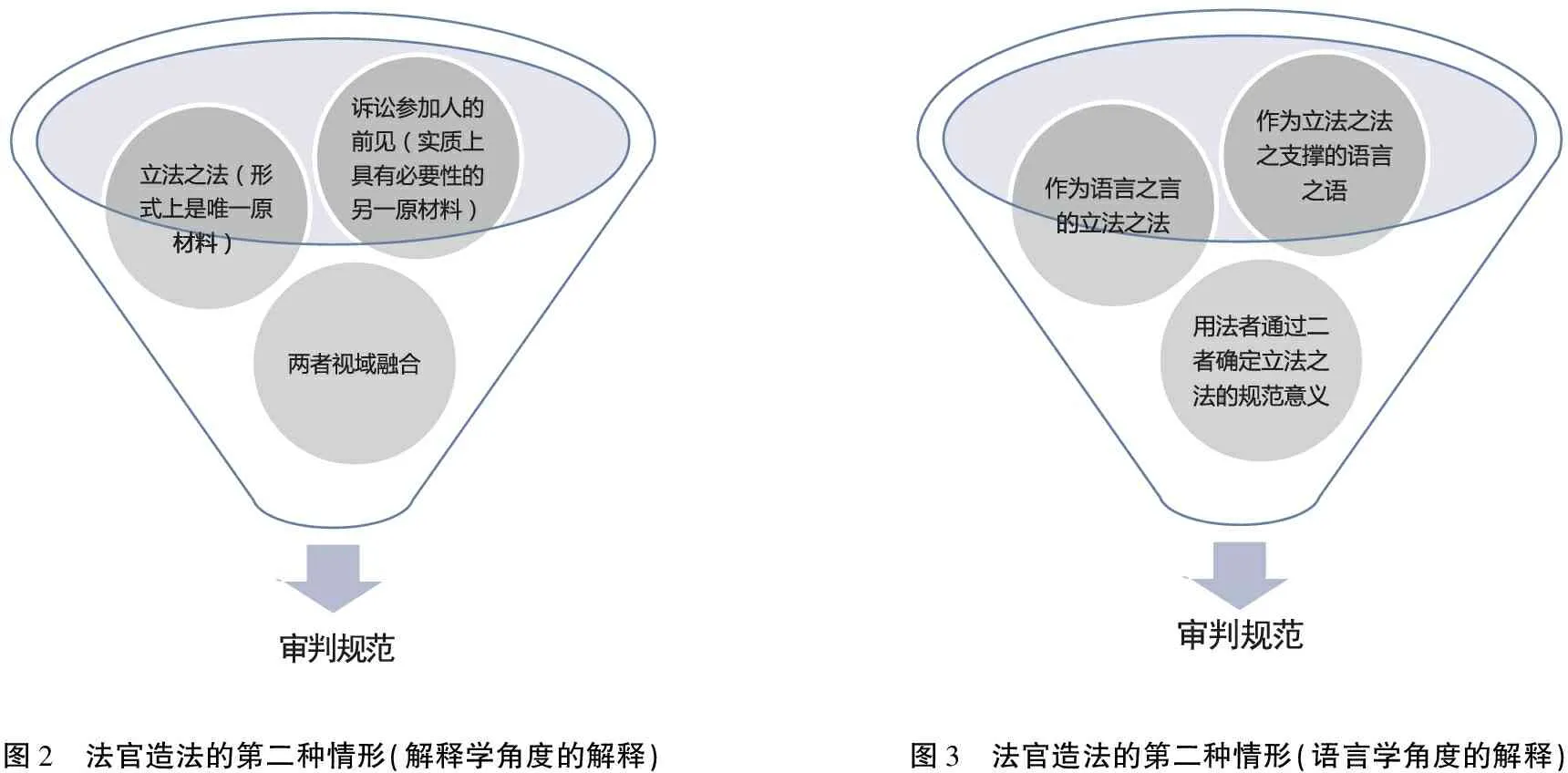

因此,立法之法之需要解释,是一种必然,这意味着即便在用法者并未溢出立法之法寻求其他渊源构造大前提的情况下,用法之法与立法之法也并不同一,也仍然是法官造法的产物。相对应地,同样可以用图表来描述,表现此种情形中的法官造法:

因此,立法之法之所以需要解释,并非像部分论者所宣称的那样,只发生于当它出现缺陷等偶然情形中,而清楚、确定的法律无需解释,“所谓民法之解释,乃指制定法之民法典及民事特别法典而言,盖此类民法典之法条乃抽象及一般之规定,其以文字来表示难免有缺陷,误解、语意不清或冲突之情形,故有借解释加以阐明其意义之必要,以补充立法之不足,如此将抽象条文之民法适用于具体的社会生活事实,才能获得正确结论及裁判”[12]。

图2 法官造法的第二种情形(解释学角度的解释)图3 法官造法的第二种情形(语言学角度的解释)

从逻辑上讲,误以为法律解释只是出于偶然,其实质很可能是因为误会了如下两点:

第一,误以为对立法之法的共识性解释并非一种解释。譬如,如果有人问,“我国《刑法》第264条中的‘盗窃’的意义是什么?”可能所有专业人士都会脱口而出,“所谓盗窃,不就是以非法占有为目的,秘密窃取公私财物数额较大或者多次盗窃公私财物的行为”?但如果进一步追问,盗窃的这种意义,是我国《刑法》设定的吗?显然不是,事实上我国《刑法》自始没有对“盗窃”进行解释。那么,为什么大家会不约而同地认定“盗窃”具有这种意义?原因就在于,当下几乎所有的刑法学教材都对它作了这样的解释,换言之,这是当前关于“盗窃”的共识性理解;再换言之,当大家不约而同地把“盗窃”用作这个意思时,其实质不过是把对“盗窃”的共识性理解当作了它自身。然而必须明确的是,即便关于“盗窃”的这种共识性理解甚至得到了某些官方文件的确认,它也只是一种可能的理解,因为没有人可以断言,作为立法之法术语的“盗窃”就一定,并且只能作这种理解,甚至也没有人可以断言,它一定就是最可取的理解。事实上,如果作一种历史的考察就会发现,几乎所有适用时间较长的立法之法,其形(外在的文字载体)或许始终如一,但其实(规范意义)却始终在不断地发生变化——用法者结合当前的新情势不断地赋予其新意义;并且,不应简单地将这视为负面因素,因为在很多时候,这恰恰是一部立法之法能够既保持稳定性,又能与时俱进地紧跟社会生活的根本原因。

如果所有人都清楚意识到我们大部分时候适用的其实是关于立法之法的共识性理解,而共识性理解亦不过是一种理解,那么,就将很容易接受“法律的适用与解释相伴生”这一命题。那么,为什么法律界往往会无视甚至否视这一命题?某种程度上,可以说是大家有意或无意的共谋。对此,我们不妨以一种倒叙的方式来作出说明:如果所有法律人都明确并宣称“法律的适用与解释相伴生”,那么,法律实践中的说理更不必说“说服”就将变得不可能,因为在这种情况下,任何一个判断,到了最后都将遇到“这不过是你的理解而已”这一“终极”反驳;相反,如果大家小心地培育并呵护某种观点,让后者成为共识,并确立它的权威地位,那么,法律领域内的说理以及说服不仅仅可能,而且非常方便,因为一个人只要将其观点建立在共识之上,就将获得足够的尊重、认同——而这,当然又会反过来加强大家对共识的呵护及尊重。可以说,当前大家不愿承认、接受“法律适用与法理解释相伴生”这一命题的根本原因,可能正在于此。

第二,误以为立法之法的语言符号载体本身就是法律规范本身,或者说,误以为用以表述立法之法的语言之言,其规范意义可以自明。仍然以前述盗窃罪为例,从表面上看,当我们处以某人盗窃罪时,似乎依凭的是《刑法》第264条这个条文,但实际上当然并非如此——真正作为司法决策大前提的,永远不是条文或表述这些条文的文字,而是蕴含在这些条文、文字中的规范意义。显然,一个条文的规范意义并不自明,也即不会自我宣示(如“盗窃”这个符号不会自动显示它的意义是“以非法占有为目的,秘密窃取公私财物数额较大或者次数较多的行为”,或是其他任何内容),而必须通过用法者的解释。这意味着,只要立法之法只能通过外部载体来表述而无法直接从立法者传导到用法者那儿,那么,用法者所面对的就永远只可能是规范的载体,而无法面对规范本身,规范永远是用法者根据这些载体理解出来的。在这个意义上,我们确实可以说,所谓规范,就已经是解释的产物。而这也正呼应着学者的如下论断,“在命令与其执行之间有着一条鸿沟。只有理解活动才能把沟填平”,“仅仅在理解活动中它才意味着我们应当做这个。那个命令——它什么也不是,只不过是声音、墨迹”[13];“我们经常地认为,解释针对的是规范。实际上,这个观点是不可接受的,必须予以抛弃。事实上,这个观点是建立在对文本和规范两者之间的混淆基础之上的。……在解释之前,不存在规范,仅仅存在文本而已”,“先在于判决的,并不是规范,而是文本,比如说,立法者制定的文本。规范并非这个文本,而是该文本的意义。在发布一个判决之前,由法庭去解释文本,也就是去确定文本的意义。所有的文本都有可能拥有多个意义,由法官去确定文本的意义,也即可适用的规范”,总之,“解释的对象不是规范,而是文本”[14]。申言之,有法律规范的适用,就必定意味着相应的解释,而“有解释,解释就总会有所不同”,则很显然,真正的用法之法永远只是关于立法之法的一种可能的解释;甚至可以进一步说,一个法律条文在被适用、被解释之前,到底具有怎样的意味,其实无人清楚——如果有人清楚,也不过是他以为自己清楚而已。

在本小节的结尾处,我们不妨结合论者的如下几段话来进行总结:

假使认为,只有在法律文字特别“模糊”“不明确”或相互矛盾时,才需要解释,那就是一种误解,全部的法律文字原则上都可以,并且也需要解释本身并不是一种——最后就借助尽可能精确的措词来排除“缺陷”,只要法律、法院的判决或契约不能全然以象征性的符号语言来表达,解释就始终必要[15]。

在让规则符合事实(即司法决策,引者注)的过程中,法官要作出许多决定,你可以将之描述为解释,也可以将之描述为制定特例和进行调整,但实际上就是不断地重新制定规则。从实践上看,这两种表述是没有区别的,但法官喜欢第一种说法,即解释性的说法,因为这种说法把他们打扮成了一种更少创造的角色,并因此也就是更少侵犯立法权的角色[16]。

结 论

申言之,司法决策过程中并不存在所谓“严格依法办案”,因为法官需要在法律的空白处寻求其他规范资源的支撑方能构造出可以据之得出可接受性结论的审判规范;也因为,即便法官用以构造审判规范的原材料仅限于立法之法,从立法之法到审判规范的转变,也必定需要通过法官的解释方有可能。显然,无论是如上哪一种情形,其实都是法官的创造或再造,尽管这创造并非在一片虚无、无中生有且不受任何限制地进行创造,所谓“在审判中,无拘无束、不受羁束的完全自由是不存在的,成文法典、先例、模糊的习惯或无法溯源的技巧,成千上万的限定条件约束着我们,限制着我们,即使我们自以为在漫游的时候,法律的职业观念对我们也具有一种神秘的力量;它们就像空气一样,及时我们没有留意它们的分量。(无论如何)分配给我们的任何自由都是有局限的”[17],但归根结底,创造就是创造。因此,无论从哪个角度看,作为司法决策大前提的审判规范,其本质都一定是法官造法。也只有在这个意义上,我们才能理解庞德的那个著名判断,“无论法学家限制审判职能的纯机械理论是多么完美,司法造法的过程在所有法律体制中总在进行而且会一直进行下去”[18]。

注 释:

①“高贵之梦”(noble dream)本是哈特用来谑称如下一种观念的术语:相信并期待司法决策的过程中是一个追求先在的、唯一正确答案的过程;与此相对应,哈特用“浑噩之梦”(nightmare)一词指称那种认定司法决策过程是一个充盈着不确定性和法官能动性的观念[See H.L.A.Hart,American Jurisprudence through English Eyes:the Nightmare and the Noble Dream,in Georgia Law Review,Vol.11(1977)]。本文借用“高贵之梦”这一术语,更多的是用其字面意义,用来形容这样的观念:看上去很高大上,很有吸引力,但却不过是一种幻想,所谓“梦”。

②所谓“立法之法”,是与“用法之法”相对应的一个术语。其中,前者是指由有权者事先颁布的具有普适效力的规范,按照这一界定,以我国为例,典型的立法之法包括各级人大颁布的法律及其解释,也包括各种行政立法及其解释,甚至是司法机关作出的各种司法解释;相对应地,后者即当下具体个案中用法者作出法律决策时所实际依循的大前提——显然,此文标题中的“审判规范”是“用法之法”的一种,特指司法官(用法者的一种)在司法决策中所实际依循的大前提。另外,或许还应明确的是,本文的“审判规范”与部分论者的“审判规范”“裁判规范”有所不同。譬如,在哈特那儿,审判规范是与直接范导具体主体之行为规范具有权威约束力的一种规范,是一种重要的承认规则[详可参见(英)哈特:《法律的概念》,张文显等译,中国大百科全书出版社1996年版,第92-96页;国内持有相关观点的典型论者是舒国滢,详可参见舒国滢:《法哲学沉思录》,北京大学出版社2010年版,第86、94页,等]。当然,也有些论者的“裁判规范”与本文的“审判规范”并无不同(典型者如谢晖、陈金钊,详可参见谢晖:《民间法与裁判规范》,载《法学研究》2011年第2期;陈金钊:《论审判规范》,载《比较法研究》1999年第6期;等),也就是说,裁判规范即作为具体个案案件结论之大前提。

③司法或立法的目的到底是什么?这或许是个见仁见智的问题,但无论如何,“保护公民权利”都应是现代社会立法以及司法的重要目的。当然,即便我们无法对司法或立法之目的达成任何共识,仅就本文此处的讨论来说,只需确认如下一点足矣:司法应该是一项有目的的活动——只要承认了这一点,那么,就足以确定,“严格依法办案”只是一种手段,一种达致司法或立法目的的手段,因此,不能因为追求“严格依法办案”而牺牲相应目的本身。

④典型案件与非典型案件之间的相互转化问题,详可参见周赟:《典型案件与非典型案件:术语、成因及其关系》,载《中国法学》2015年第5期。

⑤这是欧洲理性主义时代人们对法官角色的普遍期待。这句话本身出自(法)孟德斯鸠:《论法的精神》(上册),张雁深译,商务印书馆1961年版,第163页。

⑥这是1934年候任德国国民法院院长罗兰·弗莱斯勒的话,转引自(德)穆勒:《恐怖的法官——纳粹时期的司法》,王勇译,中国政法大学出版社2000年版,第87页。

⑦前者最典型的例子是1949年发生的一个案件,在该案中,有位妇人为了达成与自己丈夫离婚的目的,向当局检举其丈夫侮辱希特勒。其丈夫当时被判死刑,但却被送往前线。1949年,该妇人被起诉,罪名是“非法剥夺自由”(illegally depriving a person of his freedom)。妇人的辩护理由是,那是当时法院的决定。后者的典型如艾希曼,作为一个参与屠杀数千犹太人的军官,艾希曼的辩护理由之一正是,其只是在依法履行职务。关于这两个案例,详可分别参见H.L.A.Hart,Separation of Law and Morals,in Ronald Dworkin ed.,The Philosophy of Law,Oxford:Oxford University Press,1977;(美)鄂兰(Hannah Arendt,大陆一般译为“阿伦特”):《艾希曼耶路撒冷大审纪实:平凡的邪恶》,施奕如译,(台北)玉山社出版事业股份有限公司2013年版,尤其是第36、119页。

⑧主要体现为将“突发原因不明的传染病”纳入报告范围。修订后的该法第30条第一款规定,“疾病预防控制机构、医疗机构和采供血机构及其执行职务的人员发现本法规定的传染病疫情或者发现其他传染病暴发、流行以及突发原因不明的传染病时,应当遵循疫情报告属地管理原则,按照国务院规定的或者国务院卫生行政部门规定的内 容、程序、方式和时限报告”。

⑨这是国内教材及著作的“通说”,最典型者如沈宗灵:《比较法研究》,北京大学出版社1998年版,第284-289页。

⑩具体内容是:“对不能发射制式弹药的非制式枪支,按照《枪支致伤力的法庭科学鉴定判据》(GA/T 718—2007)的规定,当所发射弹丸的枪口比动能大于等于1.8焦耳/平方厘米时,一律认定为枪支”,有人戏称,按照该规定,一个成年人拿一根筷子向他人投掷,就相当于放了一枪。