日据时期朝鲜与中国的药材贸易初探*

黄永远 陈琦

一、引言

中医药是中华民族的瑰宝,其影响力并不仅限于中国。中医药外传至周边国家所形成的日本汉方医学、韩国韩医学、朝鲜高丽医学、越南南药等“同干异枝、同源异流”的医学体系,与其共同构成了东亚传统医学。(1)日据时期,朝鲜半岛受日本殖民统治,统称“殖民地朝鲜(或朝鲜)”。二战后,朝鲜半岛分裂为韩国、朝鲜。相应地,殖民地时期的“汉医学”在战后南北朝鲜也分别改称“韩医学”与“高丽医学”。在近代西医东渐的风潮下,以明治时期日本废止汉方医和中国1929年“中医废止案”为代表,东亚传统医学曾遭受全面冲击。(2)参见[韩]李宗灿:《东亚医学的传统与近代》,首尔:文学与知性社,2004年;赵洪钧:《近代中医论争史》,北京:学苑出版社,2012年;郝先中:《近代中医废存之争研究》,华东师范大学博士论文,2005年;左玉河:《学理讨论,还是生存抗争——1929年中医存废之争评析》,载《南京大学学报》(哲学·人文科学·社会科学)2005年第5期,第77—90页。(本文注释中出现的韩语论著名一律译成中文,日语论著名则不作处理。)这一过程也成为决定日后传统医学在各国形成不同发展轨迹的重要转折点。

其中,曾经作为日本殖民地的韩国,其传统医学——韩医学,虽历经日据时期的制度性打压,仍维持了强劲的生命力,为战后韩国西医、韩医二元并存医疗体系的建立奠定了基础。(3)韩国的韩医学在法律上和西医具有同等地位,有独立的高等教育体系、从业资质,同时适用国民医疗保险。关于战后韩国二元医疗体系的建立,参见[韩]朴润栽:《解放后韩医学的重建与韩医师制度的成立》,载《东方学志》2011年第154期,第345—376页。战后,韩国学界对日据时期汉医学(1980年代后改称“韩医学”)在殖民当局夹缝中维系生存的机制和原因进行了系列探讨。但是,截至目前为止,学界的研究主要还是基于对殖民当局的政策(4)参见[韩]慎重完:《关于日帝侵略造成的汉方医疗制度废止的研究》,庆熙大学硕士论文,1990年;[韩]申东源:《1910年代日帝的保健医疗政策——以汉医学政策为中心》,载《韩国文化》2002年第30期,第333—370页;[韩]申东源:《朝鲜总督府的汉医学政策——以1930年代以后的变化为中心》,载《医史学》2003年2期,第110—128页;[韩]朴润栽:《日帝的汉医学政策与朝鲜统治》,载《医史学》2008年第1期,第75—86页;[韩]朴芝炫:《殖民地时期医生制度与政策的运营——以<医疗关系法制例规缀>中与医生相关的朝鲜总督府公文为中心》,载《大东文化研究》2019年第106期,第317—344页。、从业者团体或个人因应的探讨(5)参见黄永远:《被掩盖的医生团体——日据时期东西医学研究会再探》,载《史林》2017年第59期,第169—199页;黄永远:《日据时期汉医学教育与传统汉医学的嬗变——以汉医学讲习所为中心》,载《医史学》2018年第1期,第1—48页;黄永远:《日据时期朝鲜汉医界与汉医学的殖民近代性》,高丽大学博士论文,2018年;[韩]朴芝炫:《儒教知识人海岳金光镇的医生活动及其意义——关于殖民地时期医生的自我认同与医疗文化》,载《历史学报》2016年第299期,第157—185页;[韩]朴瓒瑛:《日据时期药业政策与朝鲜人汉药业者的应对》,庆北大学硕士论文,2019年。,而从医疗的另一维度——药物流通与消费角度进行考察的研究,还十分欠缺。(6)目前的研究仅有[韩]Lee Geod-me:《一般民众的汉医学认识与医药利用》,载《医史学》2006年第2期,第227—236页;Huang Yongyuan,“‘Medicine of the Grassroots’:Korean Herbal Medicine Industry and Consumption during the Japanese Colonial Period”,Korean Journal of Medical History, Vol.29,No.2,2020,pp.215-271.这与药物作为医疗实践的物质基础与消费载体的重要性是极不匹配的。有鉴于此,本文旨在从物质文化的角度,对殖民地朝鲜汉医药业不可或缺的对华药材贸易进行宏观的梳理、分析(7)截至目前为止,关于近代中朝贸易史的研究,除了涉及人参(包括红参)这一特定药材之外,尚未有从宏观角度上探讨药材贸易的成果。参见杨昭全:《近代中朝贸易(1840—1918)》,载《社会科学战线》1989年第4期,第223—230页;刘畅:《近代烟台与朝鲜的贸易往来》,载《韩中人文学研究》2012年总第36期,第187—212页;刘畅:《仁川开埠后烟台与朝鲜的贸易》,载《当代韩国》2013年第3期,第57—65页:刘畅:《近代上海与朝鲜的海上贸易(1883—1904)》,载《史学集刊》2018年第3期,第59—68页。,由此揭示东亚传统医学在朝鲜半岛发展的内在机制。同时,通过实证分析,检视朝鲜半岛道地药材观念的生成与建构过程。

二、日据时期朝鲜的医疗体系与汉药需求

作为后发性的帝国主义国家,日本深谙西方列强在殖民地开展的公共医疗,即“帝国医疗”之于建构殖民统治合法性的象征意义及作为“治理术”的规训功能。因此,在对朝鲜殖民地的经营过程中,十分重视医疗卫生的作用。(8)[日]见市雅俊:《疾病·開發·帝国医療-アジアにおける病気と医療の歴史学-》,东京:东京大学出版会,2001年,第26页;[日]奥野克己:《帝国医療と人類学》,横滨:春风社,2006年,第21页。日本最初也试图照搬明治维新时期废除汉方医学、建立西医独尊的一元式医疗体系的做法,但是鉴于医疗人力规模与民众习惯等因素,最终针对朝鲜的汉医,采取了暂时保留、逐步废除的举措。(9)台湾总督府于1901年7月颁布了《台湾医生证书规则》(府令第47号)。依照这一规定,台湾的汉医改称“医生”,以相对于西医的“医师”;自该法令颁布至同年12月底申请获得医生证书的人,允许在特定的区域内继续从业。此后,台湾总督府不再办理任何医生证书的申请,使得台湾的医生因年老而自然淘汰。关于日据时期台湾总督府的医生政策,参见陈怡伶:《颉颃、协力与协商——日据初期汉医传统性、近代性、合法性的生成与交混》,台湾大学硕士论文,2013年;赖郁君:《日据时期的台湾汉医药》,中兴大学博士论文,2013年。

1913年11月,朝鲜总督府颁布了分别适用于东西医学的《医生规则》和《医师规则》。(10)[朝鲜]《医师规则》,载《朝鲜总督府官报》1913年11月15日。由此,传统的汉医和西医在制度、身份上区分开来,汉医成为低于西医(“医师”)一等的“医生”。(11)“医生”一词在朝鲜时期被用作“医学生徒”的缩略语,因此,对于当时的朝鲜汉医来说,这一称呼无疑是一种蔑称。而在制度上,医生要接受医师以及由医师担任的公医的指导。根据《医生规则》规定,“朝鲜人中年满20岁以上,在本法令实施之前在朝鲜有2年以上从医经历者”,如在本法令实施后3个月内向当局申告,则可获得永久性医生执照。同时,《医生规则》附则第2条规定:今后具有3年以上有关汉医药见习经历的朝鲜人,经当局认定,可获得具有5年有效期的限时医生执照。(12)[朝鲜]《医师规则》,载《朝鲜总督府官报》1913年11月15日。有效期结束后,如欲继续从业,则需提交申请,并获得执照更新批准方可。

殖民当局宣称在《医师规则》之外单独制定《医生规则》,是为了保障传统的汉医不致失业的“仁政”之举,但同时也明确表示这一局面只是暂时性的。换言之,允许医生的存在只是权宜之策,当局最终还是要淘汰医生。殖民当局的上述意图体现在其对限地医生执照的严格限制之上。首先,殖民当局于1916年开始实行针对限地医生执照申请者的医生考试制度。(13)[日]《醫生免許申请ニ關スル件(大正五年四月一日衛發第一四四號)》,载警务总监部卫生课编:《朝鮮衛生法規類集》,非卖品,1917年,第100页。由于医生考试并非考察汉医学知识,而是考察西方医学的内容,这造成报名者很难通过考试。不仅如此,从1916年7月开始,殖民当局还规定医生执照申请者必须在山区等偏远地区开业。1921年12月,当局又通过修改《医生规则》,将医生的营业地域范围从“道”(相当于省)缩小至“面”(相当于乡),并且不得转移。由此,医生执照不仅附带有效期限,而且存在行医地域限制,成为时空双重受限的行业证照(简称“限地限时执照”)。

针对医师(即“西医”),殖民当局实行的是日本本土的“自由开业制度”,因此,无法对医师的开业地域进行强制规定。虽然医师的人数在不断增加,但是他们往往在经济利益的驱使下选择到城市地区开业。在此情况下,殖民当局试图通过针对医生的“限地限时执照”制度,半强制地将医生安排到农村地区开业,以缓解医疗资源的巨大缺口。不过,由于殖民当局并不信任医生,对农村地区每个面允许开业的医生人数上限进行了严格规定。因此,限地限时执照的发放也是有限的。(14)《汉方医生逐渐减少,减少了600余名,难以获得许可所致》,载《东亚日报》1929年1月18日;《咸镜道医生,减少五百余名》,载《东亚日报》1929年12月22日。由于殖民当局采取的诸种限制,医生人数的增加赶不上由于自然死亡、停业等原因而造成的整个医生群体人数减少的速度,从1914年到1944年,其人数从5 800余名逐年递减为3 300余名。(15)[日]《醫療機關表(其ノ四)》,载朝鮮總督府:《昭和19年12月第86回帝國議會說明資料》,[日]船橋治:《朝鮮總督府帝國議會說明資料》(第10卷),东京:不二出版社,1994年,第136页;《朝鮮總督府統計年報》各年度统计数据。

医生人数的持续下降,再加上正规汉医学教育机构的缺失(16)和西医教育不同,汉医学教育游离于正规学校教育之外。同时,总督府针对医生从业资质的规定,也不包含学历一项。这极大地制约了汉医学的学术权威和社会地位的形成。相关内容参见黄永远:《日据时期汉医学教育与传统汉医学的嬗变——以汉医学讲习所为中心》,载《医史学》2018年第1期,第1—48页。,必然会对汉医学的存续与发展产生不利影响。不过,也不能因此就断定日据时期朝鲜的汉医学必定走向衰落。因为当时汉医学的医疗实践是丰富多样的,除了医生这一医疗实践者之外,还存在汉药种商这一重要主体。

较之于严格的医生限制政策,朝鲜总督府的汉药种商管理政策相对来说较为松弛,表现出了“废医存药”的特征。朝鲜总督府对于汉药种商采取的基本原则是医药分业。日本政府虽然于1874年颁布《医制》时确立了医药分业的方针,但是由于药剂师人力的缺乏和医师集团的强烈反对,最终允许医师限于为自己诊断的病人调配药物,即以不完全的医药分业告终。(17)[日]厚生省医务局:《医制百年史》,东京:厚生省医务局,1976年,第35页。在朝鲜,虽然传统的汉医学也形成了医员与卖药者之间的一定分化,但是两者之间的界限依然是模糊不清的。(18)[韩]申东源:《1910年代日帝的保健医疗政策——以汉医学政策为中心》,第354页。

1912年3月,朝鲜总督府仿照日本的法律(1887)制定、颁布了《药品及药品营业管理令》。(19)《药品取缔规则》,载《每日申报》1911年9月23日;《论说:药品取缔规则》,载《每日申报》1911年9月26日;《制令第二十二号:药品及药品营业取缔令》,载《每日申报》1912年4月25日。根据这一法令,药品相关从业人员被区分为药剂师(按照医师的处方进行药品调配者)、药种商(销售药品者)、制药者(制造、销售药品者)、卖药业者(制造、输入或销售成药者)四类。(20)[日]白石保成:《朝鮮衛生要義》,非卖品,1918年,第102—110页。同时,殖民当局还于1913年7月颁布了《药品巡视规则》,强化了对药品市场的管理。(21)[朝鲜]《药品巡视规则》,载《朝鲜总督府官报》288,1913年7月16日。但是由于上述法令都是基于西方医学标准制定的,因而无论是在从业人员的类型划分还是药品管理的对象上,对汉医药的实际约束力都有限。

因此,朝鲜总督府在上述法令之外,又通过一系列行政命令对销售汉药的汉药种商另外做出了规定。(22)[日]《藥品取締ニ關スル件》,载《警務彙報》27,1912年6月,第58—59页;[日]《漢藥ノ取締ニ關スル件》,载《警務彙報》28,1912年7月,第21—22页;[日]《藥種商取締ニ關スル件》,平安南道警务部编纂:《衛生警察講義一斑》,平壤:平安南道警务部,1913年,第302页;[日]《漢藥取締ニ關スル件》,载《警務彙報》121,1916年6月,第20—21页;[日]《朝鮮人藥種商調劑ニ關スル件》,载《警務彙報》124,1916年7月,第131页。根据规定,汉药种商是指在取得以道知事(相当于省长)的名义发放的许可证的前提下,在特定的道内仅销售汉药的人员。(23)杏林书院编:《(短期完成)新规汉药种商试验征服》,京城:杏林书院,1938年,第2页。由此,汉医药的从业人员在制度上被明确区分为医生和汉药种商。此外,殖民当局还仿照医师和药剂师之间关于药品调配权的职能划分,规定医生仅针对自身诊断的病人具有汉药调配权,而汉药种商则需根据医生开具的处方才能调配汉药。(24)杏林书院编:《(短期完成)新规汉药种商试验征服》,第3页。不过,就具体销售的汉药而言,因为不同于洋药,没有药局方可循,所以除了少数剧毒药品以外,可以说处于自由放任的状态。(25)[日]《朝鮮人藥種商調劑ニ關スル件》,《警務彙報》124,1916年7月,第131页。

由于汉药种商不被视为医疗人员,所以相比医生执照,汉药种商许可证的取得相对更为容易。许可证最初采用申请制,1923年以后才开始实行考试制度,考试问题亦是基于传统的本草学知识。(26)[日]白石保成:《朝鮮衛生要義》,非卖品,1918年,第106页;《药局也将实行考试制,不合格者不许经营药局》,载《东亚日报》1923年4月15日。因此,较之于医生或洋药种商的资格考试,汉药种商考试是更为容易的。而且,即便实行了考试制度,直到1930年代,汉药种商许可证申请、发放时,考试成绩都不是决定因素,这种局面直到30年代以后才发生转变。不仅如此,不同于医生执照,汉药种商的许可证终身有效。此外,从民族构成来说,洋药种商日鲜人都有,而汉药种商几乎都是朝鲜人。所以较之于其他行业,朝鲜人也更能占据主导权。这使得当时汉药种商在朝鲜人社会中成为一个准入机制相对较低且颇具吸引力的职业。

这直接表现在汉药种商的人数之上。不同于日益减少的医生,汉药种商人数从1914年的7 000余名开始,到1920年代初期增加至10 000名,此后虽然呈现出缓慢减少的趋势,但是直到日本统治末期为止,一直都维持在7 000名以上。(27)[日]京畿道卫生课编:《卫生概要》,京城:京畿道卫生课,1937年,第203页。从横向来看,汉药种商也是当时整个医药行业中人数最为庞大的群体。医师、医生在人数最多时都不及汉药种商。当时,包括药剂师、洋药种商等在内的所有洋药行业从业人员虽然也在逐步增加,但是直到1942年也不过才2 000名,还不到汉药种商的三分之一。同时,不同于高度集中在京城等大城市地区的医师、药剂师、洋药种商,汉药种商广泛分布于地方的各个郡(相当于县),再加上他们几乎都是清一色的朝鲜人,所以自然和朝鲜民众具有更强的亲和力。

不同于制度上对于医生和汉药种商的硬性划分,在实际的医疗现场,两者的界限并不那么明确。首先,因为当时医生执照取得相当困难,所以有不少原本想行医的人最后选择做了汉药种商,或经汉药种商再过渡至医生。(28)[日]编辑部:《先进有必要教育后进》,《忠南医药》5,1936年5月,第3页。其次,很多情况下,汉药种商不仅销售汉药,还和医生一样切脉、开方。(29)《专攻妇人病,荣州济世堂干材药局申太湜氏》,载《东亚日报》1934年10月30日;《汉药界的权威,一心堂药房尹柄椒氏》,载《东亚日报》1937年12月8日。反之,也有不少人虽然取得了医生执照,但却以汉药房的招牌医药并行。(30)《汉药免费义诊:市内桥南洞惠普药房》,载《东亚日报》1933年1月19日;《刀圭界的巨星,永兴堂药局姜而声氏》,载《东亚日报》1934年10月30日。总之,在殖民当局“废医存药”的政策倾向下,汉药种商经营的汉药房得以正常延续,它们既是汉医学命脉延续的重要载体,也成为朝鲜民间汉药流通与消费的核心空间之一。

日据时期,虽然汉医学被殖民当局贬低为“草根木皮”,缺乏制度和学术话语霸权的支撑,但是这并不影响朝鲜民众对于传统汉药的巨大需求与依赖。如上所述,诚然医生的人数在逐年下降,但是散布在朝鲜半岛全境的汉药种商和汉药房,与医生一起构成了庞大的汉医药产业。与此同时,由于西医的医疗资源地理分布不平衡、治疗费用高昂,且受制于医疗水平的时代局限,再加上民众长期以来形成的对于汉医药的心理与文化认同,终其整个殖民地时期,汉医药的地位并没有因为西医的普及而受到根本性动摇,它依然是广大民众最主要的医疗手段。(31)参见[韩]Huang Yongyuan, “‘Medicine of the Grassroots’: Korean Herbal Medicine Industry and Consumption during the Japanese Colonial Period” , Korean Journal of Medical History, Vol.29 , No.2, 2020, pp.215-271.而这也决定了当时朝鲜对于汉药材巨大的需求。诚如1927年京畿道安城市场共安唐大药房店主金学春所言:“由于朝鲜自古以来大量服用汉药,因此,现今虽然洋药大量涌入,但汉药反而卖得更多。”(32)《从药房的使唤到汉药界的巨星,安城汉药界巨商(安城金学春氏)》,载《东亚日报》1927年2月12日。

三、日据时期朝鲜与中国的药材贸易

中国与朝鲜半岛地理相邻、文化相通,历史上人员往来与物资交流十分密切。由于汉医学起源于中国,且朝鲜的地理、风土与中国不尽相同,朝鲜自古在药材上对于中国具有很强的依赖性。从现存史料来看,高句丽、新罗时期中朝之间的药物交流还十分零星,自高丽之后,其规模逐渐扩大。但是市场性交易少,更多的是两国政府之间的药物赠送行为。(33)徐睿瑶、李俊德:《宋代中朝两国中医药交流情况概论》,载《世界中西医结合杂志》2015年第10卷第9期,第1307页。到了朝鲜时期,中朝之间的药材交易更为频繁,最重要的表现就是官方药材交流的常态化与机制化。太宗六年(1406),太宗命吏曹:“自今每当使臣入朝之时,以医员一人,于押物打角夫中差遣,贸易药材。”(34)《朝鲜王朝实录·太宗实录》,太宗6年1月28日,http://sillok.history.go.kr/id/wca_10601028_001(检索日期:2020年7月1日)。世宗五年(1423),又据中央医药部门——典医监、惠民局、济生院所启决定:“今谢恩使行次,黑麻布五匹入送,唐药材贸易。自今每入朝行次,以为恒式。”(35)《朝鲜王朝实录·太宗实录》,世宗5年4月6日,http://sillok.history.go.kr/id/wda_10504006_004(检索日期:2020年7月1日)。由此,通过派遣医员跟随使节赴华之际,购买朝鲜宫廷所需药材成为一种惯例。据张存武的研究表明,到了清朝,朝鲜使节团赴华时购买药材的人员和机制得到进一步明确。每年使行时采办普通药料,由内医院与典医监轮流派出医员一人,同译官中的次上通事(翻译)一起负责采购宫廷所需普通药材,谓之年例贸易。大宗药品及贵重药品之购买则由御医随行时进行。采办药材所需经费,统一由户曹主管核发。(36)张存武:《清韩宗藩贸易:1637—1894》,台北:“中央研究院”近代史研究所,1985年,第88—89页。除此公贸易之外,朝鲜使臣也会趁机开展药材的私贸易。使臣在中国进行的公私贸易可谓是当时朝鲜输入中国药材的主要途径。由此买入的中国药材简称“唐材”或“唐药”,对满足朝鲜社会,尤其是宫廷、官府的需求起到了至关重要的影响。虽然朝鲜半岛自高丽时期起就曾积极开发本土的乡土药材——“乡药”,也曾努力引入中国的药种进行试种,但其成效和作用有限。(37)关于对“唐材”和“乡药”关系的讨论,将在本文第三小节具体展开,在此不予赘述。因此,朝鲜必须不断地从中国输入药材。当然,中朝之间的药材交流与贸易是双向的,朝鲜也有部分药材输入中国。不过,除了人参之外,其他影响力都不大。(38)早在中国魏晋南北朝时期陶弘景所著的《神农本草经》中就已收录了朝鲜半岛所产的人参、细辛、五味子、白附子、蜈蚣等药材。([韩]金基旭等:《韩医学通史》,首尔:大成医学社,2006年,第58—60页。)这说明了在一定程度上,中朝之间的药物交流是双向的。但这与朝鲜对中国产药材的单向性依赖并不矛盾。

1876年,迫于日本的压力,朝鲜和日本签订《朝日修好条规》(亦称“江华岛条约”)。此后,朝鲜先后开放釜山、元山、仁川作为对外通商港口,曾被称为“东方隐士之国”的朝鲜开始被纳入世界资本主义体系。与此同时,中朝关系也从明清时期的宗藩朝贡体系逐渐嬗变为基于近代国际公法秩序下的主权国家之间的邦交关系。这一转变也集中反映在中朝的经贸关系变化之上。1882年,中朝签订《中朝商民水陆贸易章程》,由此推动两国之间形成了连结上海、天津、营口(牛庄)、大连、烟台与仁川、釜山等港口之间稳定的海上商路。(39)费驰:《晚清中朝商路历史性变迁原因及其影响(1882—1894)》,载《吉林大学社会科学学报》2015年第3期,第129—130页。此外,两国还于1883年签订《奉天与朝鲜边民交易章程》与《吉林朝鲜商民贸易章程》,对传统的边境互市这一陆路贸易方式进行了调整与规范化。(40)杨昭全:《近代中朝贸易(1840—1918年)》,载《社会科学战线》1989年第4期,第225—226页。

自1882年海上商路逐步形成之后,中朝之间的传统陆路商路逐渐衰落,稳定的海上商路拓展成为了主要贸易通道(41)费驰,前揭文,第131页。,贸易额稳步增长。(42)1895年甲午中日战争清朝战败,但是这并未从根本上动摇中朝之间的贸易。相反,战后中朝之间的贸易整体上不降反增。([韩]宋圭振:《近代朝鲜与中国的贸易》,载[韩]洪性九、宋圭振、朴正贤编:《近代中国对外贸易视野下的东亚》,首尔:东北亚历史财团,2008年,第53页。)虽然药材在中朝贸易总量中占据的比重并不大,也因此而未受到相关研究的关注。但是,这并不能说明药材不重要。因为药物相比一般食物与生活用品,具有不可或缺和难以替代的特性。据《中国旧海关史料》统计显示,当时朝鲜出口到中国的药材主要是人参,而朝鲜从中国进口的药材则主要为肉桂、土茯苓、甘草等。(43)参见中国第二历史档案馆、中国海关总署办公厅编:《中国旧海关史料(1859—1948)》,北京:京华出版社,2001年。中朝之间这一药材贸易结构一直延续到了日本吞并朝鲜之后。

1910年8月29日,朝鲜沦为日本的殖民地。其后,朝鲜的关税政策先后经历了三个时期,这对包含药材在内的两国贸易产生了直接影响。第一时期是1910—1919年的“特别关税政策”时期。在此期间,日本出于外交考虑,维持大韩帝国和日本以及其他国家协定的低关税制度保持不变。换言之,这一时期朝鲜尚未被纳入日本的关税体制。(44)[韩]宋圭振:《日帝下的朝鲜贸易研究》,首尔:高丽大学民族文化研究院,2001年,第19—20页。因此,朝鲜的对华贸易继续保持合并前的增长势头。(45)[韩]宋圭振:《日帝下的朝鲜贸易研究》,第61页。第二个时期是1920—1931年的“统一关税制度”时期。1920年,大韩帝国时期的低关税制度终止,朝鲜开始基本适用与日本同样的关税政策。(46)由于朝鲜人的反对,日本最终允许鸭绿江、图们江国境贸易享受关税优惠。同时规定:朝鲜商品进入日本(称为“移出”,区别于出口到国外的“输出”)免收关税,相反,日本商品进入朝鲜作为“关税特例”(称为“移入”,相对于从外国进口的“输入”),需征收关税。(参见[韩]宋圭振:《日帝下的朝鲜贸易研究》,首尔:高丽大学民族文化研究院,2001年,第83—90页)统一关税制度实行后,朝鲜在很大程度上被整合进了日本帝国的经济体,这自然对中朝贸易造成了冲击,两国贸易呈现出了增长缓慢、停滞不前的状况。(47)[韩]宋圭振:《日帝下的朝鲜贸易研究》,第71页。第三阶段是1932—1944年时期。这一时期,虽然日本和中国国民政府之间关系紧张,但是由于华北占领地区的商品需求、伪满洲国等亲日傀儡政权的建立等因素的影响,从整体上来说,朝鲜的对华贸易持续呈增长趋势。尤其是中日战争爆发后,由于日本占领地区的扩大和日本侨民的增加,刺激了朝鲜商品对华出口,使得出口的增加幅度相比进口增加幅度要更大。(48)[韩]宋圭振:《日帝下的朝鲜贸易研究》,第71、78—80页。

下面,笔者将基于上述背景,对中朝之间的药材贸易进行具体分析。由于双方的贸易统计资料都未统计全部药材贸易的总数额,因此,仅通过主要大宗进出口药材分析两国药材贸易的概况。

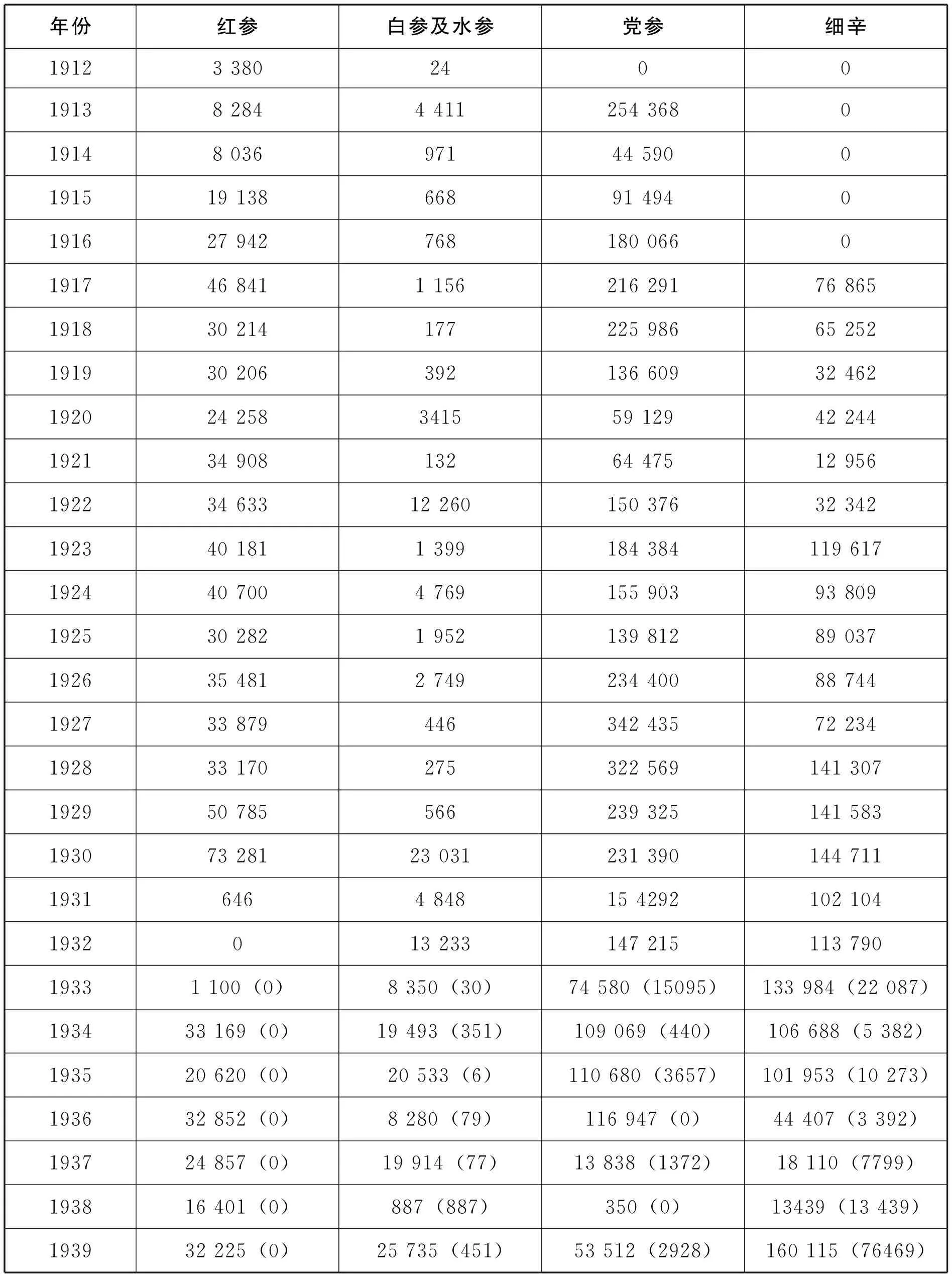

如表1所示,朝鲜出口到中国的药材主要是红参、白参、党参和细参。(49)红参是将生参(水参)用水洗后以蒸汽蒸煮,再经日光及热风干燥形成的。经过上述工序后,外形变红,故名红参。与此相对,白参是不经蒸煮,直接将生参加以日光干燥制成的。红参的价格要远高于白参。(参见《高丽参之产额及其栽培制造》,载《农矿公报》23,1930年4月,第153页)年均出口量排序分别为党参(149 992斤)、细辛(78 648斤)、红参(27 428斤)、白参(6 458斤)。但如若按照年均出口价额排序,则变为红参(1 335 449日元)、党参(39 621日元)、白参(24 466日元)、细辛(23 140日元)的序列。

表1 朝鲜对华(中华民国、伪满)出口药材数量(1912—1939年) 单位:斤(50)1939年以后中朝的总体贸易数据可以通过《朝鲜经济年报》得知,但是由于该资料没有统计药材贸易的数据,所以1940—1945年的具体数据无从得知。

由表2可知,当时朝鲜从中国进口的主要大宗药材有甘草、白参、远志、麻黄和桂皮(51)远志、麻黄和桂皮在30年代以前没有相应数据。等。其中甘草的年均进口数量多达228 448斤,年均进口价额也有64 725日元。此外,朝鲜既向中国出口白参,同时又从中国进口白参,这是因为朝鲜的白参市价高于中国的白参,此举既能满足朝鲜国内的市场需求,又能赚取差价。

表2 朝鲜对华(中华民国、伪满)进口药材数量(1912—1939年) 单位:斤

鉴于各类药材之间的进出口数量和价额差距悬殊,单纯的数额可比性不强,以下将分别选取朝鲜对华出口最重要的药材红参和对华进口依存度最高的甘草为例,分析两国药材贸易的变化趋势。

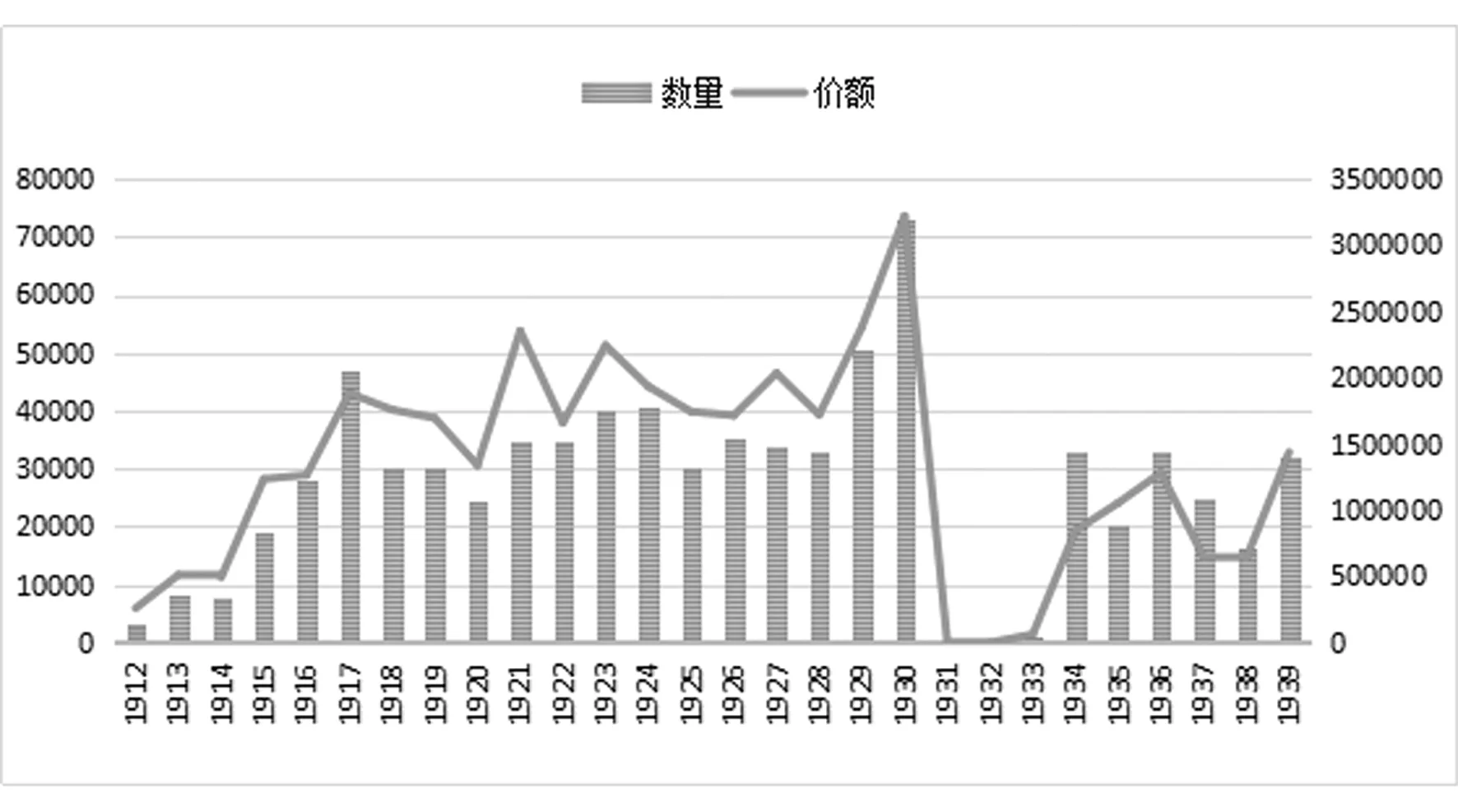

基于图1、图2对红参和甘草的贸易数据统计显示,朝鲜的对华药材进出口基本上都呈现出了1910—1931年前波动式增长、1931年后受九一八事变影响暂时受阻、此后又逐渐恢复的状况。九一八事变后,由于中国排斥日货,作为日本殖民地朝鲜的对华红参出口急剧减少,近于停滞。但是随着日本不断占领华北等关内地区,红参出口很快开始平稳恢复,虽然最高点仍不及1930年高峰期的一半。而进口方面,由于事变后日本扶植成立的伪满洲国和日本帝国的特殊关系,以及日本推动的“满鲜一体化”,伪满和朝鲜的经贸关系迅速升温,使得伪满在进口药材市场发挥了一定的替代作用,从而保持了进口的平稳。(52)芦笛:《近代国产普通药物的国际和国内贸易》,载《海关与经贸研究》2016年第6期,第68页。换言之,在出口方面,朝鲜依然以关内市场为主,而在进口上,伪满的份额则占据了主导地位。(53)[日]《由于满洲产的进出,朝鲜药草笼罩上了阴影——咸南方面希望禁止输入》,载《每日申报》1939年9月15日;[日]《滿洲產の濫入,咸南藥草困憊,衛生課長會議に對策を求む》,载《鮮滿醫藥時報》3(11),1939年11月。另外,值得注意的是,1920年关税制度变化后,从中国进口的药材由于关税上调而价格上涨(54)[日]《新关税与日常生活(四)唐材药种,唐材商王顺福氏谈》,载《东亚日报》1920年9月7日。,但是并没有对进口量产生很大的影响。这也反映了中国药材之于朝鲜市场可谓是一种刚性需求。

图1 朝鲜对华(中华民国、伪满)出口红参数额变化趋势图(1912—1939年)

图2 朝鲜对华(中华民国、伪满)进口甘草数额变化趋势图(1912—1939年)

红参不仅是日据时期朝鲜出口的最重要的药材,也是其出口创汇的重要商品。(55)“朝鲜输往我国物品,素以红参占第一位。”(《高丽参进口之今昔》,载《工商半月刊》6(12),1934年6月,第155页。)朝鲜半岛的人参闻名中国由来已久,在历史上,高句丽、百济、新罗出产的人参就已流入中国。到了朝鲜时期,人参成为重要的对华贸易商品。(56)关于近代以前朝鲜人参在中国的流行情况,可参阅蒋竹山:《人参帝国:清代人参的生产、消费与医疗》,杭州:浙江大学出版社,2015年,第148—169页。而且自那时起,朝鲜半岛已开始人工栽培人参,这大大促进了人参产量的提高。(57)关于朝鲜半岛栽培人参的起源,存在高丽高宗时期起源说(1232)、朝鲜时期庆北丰基郡守朱世鹏源起说(1541)、18世纪中叶说等几种说法。参见[韩]梁晶弼:《近代开城商人的商业传统与资本积累》,延世大学博士论文,2012年,第73页。而从朝鲜后期起,以开城这一指定产区为中心,朝鲜开始制造、出口红参。(58)张存武:《清韩宗藩贸易:1637—1894》,第135页。近代开港以后,商品化的红参成为朝鲜代表性的出口药材与特产商品,这即是享誉市场的“高丽人参(或称高丽参)”(59)严格意义上的“高丽参”包括红参和白参。但是享誉海外市场的主要是红参,因此有时所谓的高丽参(高丽人参)也会特指红参。由于主产区开城为高丽王朝的故都,所以称高丽参。。日据时期,朝鲜总督府延续了大韩帝国的红参专卖制度,且规定不能在朝鲜境内销售,只能用于出口。(60)朝鲜的红参专卖制度历经了一个演变过程。到1894年甲午改革之前,主管红参贸易的机构是司译院,但只对红参的制造量和出口量进行了规定,没有规定栽培量,这一制度可以称之为“红参出口许可制”。1894年之后,红参的生产和出口全部实行民营化。1897年,红参又开始由大韩帝国皇室实行专卖。不过真正有效地实行专卖制度是自1908年日本控制朝鲜政局之后。日本统监府于1908年颁布《红参专卖法》,对人参的耕作实行许可制,由政府指定的开城等地的参农进行栽培,收获后由专卖局收购加工制成红参。不符合规格的人参退还给参农,由民间自行制成次于红参的白参。由于红参专用于出口,因此,当时朝鲜境内消费的主要是白参。(参见[韩]梁晶弼:《近代开城商人的商业传统与资本积累》,第185页;《万能的灵药高丽人参》,载《半岛时论》2(7),1918年7月,第56页。)殖民当局还指定日本的三井物产作为专卖局委托的红参销售企业负责出口。(61)[韩]梁晶弼:《近代开城商人的商业传统与资本积累》,第208页。

当时中国进口的人工栽培人参,有西洋参(美国、加拿大产)、高丽参、东洋参(日本产)三种。西洋参性寒,东洋参性热,高丽参性温,三者之中高丽参质量最为上乘,所以最受中国消费者欢迎。作为高价的补益之剂,尤以上海、香港、广东等南方富有地区需求最为旺盛。(62)朝鲜总督府编:《朝鮮に於ける支那人》,京城:朝鲜总督府,1924年,第88页;谭子俊:《调查药材输入概况(上)》,载《钱业月报》10(9),1930年9月,第28—29页。据一份史料显示,当时红参在中国一斤最高卖到250圆,平均价格为150圆。(《万能的灵药高丽人参》,《半岛时论》2(7),1918年7月,第56页。)当时三井物产在中国设有专门的经纪商。例如在药材集散地之一的上海,就曾由阜昌、德昌、葆大、元昌、裕生德等参行垄断高丽参的包销。(63)《海內外商情:记高丽参业》,《华商联合报》6,1909年,第2页;《百业盈虚录:6药材业》,载《中国商业循环录》9,1933年9月,第25页;《调查:上海人参贸易调查》,载《工商半月刊》2(18),1930年9月,第8页。中国是当时高丽参最大的进口国,每年进口数量高达朝鲜出口总量的半数以上,年均价额也高达百万余元。(64)赵燏黄:《高丽参输出国别数量及价额表(1927年)[表]》,载《国立中央研究院化学研究所集刊》6,1932年12月,第58页;《朝鲜之“高丽参”:中国为首要市场,年进口百万余元(附表)》,载《贸易》65,1935年12月,第15页。

如果说红参是朝鲜主要出口药材的话,那么甘草就是进口药材的代表。“十药九草”,甘草作为医家最为常用的药物,在东亚传统医学中有“国老”之称,占有极其重要的地位。《本草纲目》有言曰:

(陶)弘景曰此草最为众药之主。经方少有不用者,犹如香中有沉香也。“国老”即帝师之称,虽非君而为君所宗,是以能安和草石而解诸毒也。甄权曰:诸药中甘草为君,治七十二种乳石毒,解一千二百般草木毒,调和众药有功,故有国老之号。(65)[明]李时珍:《本草纲目》 ,第12卷,“草部一,草之一,甘草”,中医药基本古籍数据库。

甘草的重要性到了朝鲜可谓有过之而无不及。朝鲜最著名的医书《东医宝鉴》中也延续了中国医书的说法,称其“调和诸药,使有功,故号为国老”。更为重要的是,甘草“自中原,移植于诸道各邑,而不为繁殖”。(66)[朝鲜]许浚:《东医宝鉴》,汤液篇卷之二,“草部上,甘草”,韩医学古典数据库。即,由于气候、土壤的原因,甘草难以在朝鲜半岛移植。而中国是当时全球范围内除了土耳其、俄国之外的甘草主产地和出口大国。中国北方的直隶、山西、陕西、内蒙古、新疆、东北等地皆产甘草,尤以东蒙、热河北部、赤峰一带最为繁盛。(67)《中国甘草之输出及生产情形(附表)》,载《中外经济周刊》7,1923年4月,第6—11页;《中国西北边外甘草出产及贸易状况之调查》,载《中外经济周刊》94,1924年12月,第31—33页。中国当时的甘草基本上是野生的。另外,中国甘草产地分布历经了一个历史演变过程,相关研究可参阅汪燕平:《从地道到科学:近代甘草产地和形象的变迁》,载《中国历史地理论丛》2019年第2期,第5—17页。随着化工和西医的普及,甘草的用途不再仅限于传统日常药用范围。尤其是在日本、英美等国,甘草被提取为甘草精用于止咳药物,或作为调味剂入于烟草、口香糖、酒、酱油等,用途十分广泛。(68)《国内要闻:(省外)奉天之甘草贸易》,载《实业杂志》37,1920年11月,第109—110页;《中国甘草之输出及生产情形(附表)》,载《中外经济周刊》7,1923年4月,第6—11页;汪燕平,前揭文,第12页。在殖民地朝鲜,由于工业落后,甘草主要还是作为日常药材。由于甘草在汉药中的重要性,朝鲜自日据时期就已形成了“汉药少不了甘草”这一常识,每年平均所需的15万斤甘草几乎全部来自中国。(69)《著名商工绍介:制药会社篇》,《朝鲜日报》,1933年9月6日;《Album抄(3)》,载《东亚日报》1938年7月14日。因此,甘草的例子可以说集中反映了中国的药材在很大程度上决定朝鲜汉医药业是否能够正常运作的事实。除了甘草以外,朝鲜在大黄、厚朴等药材上也高度依赖中国。(70)《药品消费年额》,载《东亚日报》,1924年8月11日;川口利一:《藥草栽培獎勵と其の實績(二)》,载《警務彙報》340,1934年8月,第38—39页。

朝鲜和中国在药材市场上存在的密切联系,也相应催生了一批从事两国间药材进出口的药商和贸易商。从韩末到1920年代中期关税政策变更为止,华商在朝鲜半岛的经济实力都不可小觑。他们凭借自身的优势,在中朝贸易上发挥了重要作用。而药材和布匹、食品一道,都是华商贸易的重要商品。例如著名的粤籍华商谭杰生的同顺泰号,从1882年壬午兵变时入朝到1910年日韩合并为止,一直靠药材贸易,尤其是通过出口、走私朝鲜红参积累了大量财富。(71)姜抮亚:《东亚华侨资本和近代朝鲜:广帮巨商同顺泰号研究》,广州:广东人民出版社,2018年,第34页;申佶求:《汉药局的今昔(3)》,载《药业新闻》1967年7月27日。1910年后,虽然同顺泰的主要营业商品转为了布匹、日用杂货,但是在1923年京畿道警察部的调查报告中,依然被视为“药材商”。(72)朝鲜总督府编:《朝鮮に於ける支那人》,京城:朝鲜总督府,1924年,第57页。除此之外,同位于京城(现首尔)的华商广荣泰、德生恒、益生堂药房、东兴成、福源东、永丰裕等也是主要药材进口商。其中,福源东(鲁籍华商宫心恒)和永丰裕(业主不详)的对华药材进口贸易一直持续到了1940年代。(73)申佶求:《汉药局的今昔(3)》,载《药业新闻》1967年7月27日。这些进口商从中国输入药材后,再批发给朝鲜人药房。除此之外,还有一些华侨药材零售商,他们或从华商批发商手中买入,或从中国直接输入少量药材进行销售。(74)朝鲜总督府编:《朝鮮に於ける支那人》,第59—60页。

除了华商之外,也有部分朝鲜药商从事中朝之间的药材贸易。例如当时朝鲜的大型药行共和堂药房、朝鲜卖药株式会社、天一药房等都会从中国进口药材。(75)《共和堂本铺》,载《每日申报》1917年3月14日;《著名商工绍介:制药会社篇》,载《朝鲜日报》1933年9月6日。此外,规模较小的顺昌药行的朴基承、广南药局的崔元植、金星商会的金弘九等,他们都曾亲自前往中国直接输入药材。例如,顺昌药行的朴基承(76)朴基承在韩国解放后曾担任大韩韩药协会第六任会长。从1918年开始,一直到1942年为止,在前后长达25年的时间里,一直坚持从中国直接进口药材,其足迹遍及营口、张家口、天津、烟台、青岛、北京、上海、汉口、广东、香港等地。(77)申佶求:《汉药局的今昔(3)》,载《药业新闻》1967年7月27日。不过,即便在1920年代之后,汉药材进口依然难以摆脱华商的影响。因此,朝鲜最大的药房之一天一药房直接雇用曾在华商商号福源东工作过的鲁籍华侨王芹生担任进口部主任,同时雇用数名华侨员工,并向香港、上海等地派遣出差专员,以便更好地开展业务。(78)《延禧專門學校同志會興業俱樂部關係報告》,《外國爲替管理法違反事件檢擧ニ關スル件》,1938年10月8日,韩国史数据库,“国内抗日运动资料京城地方法院检事局文书”,http://db.history.go.kr/item/level.do?setId=1&itemId=had&synonym=off&chinessChar=on&page=1&pre_page=1&brokerPagingInfo=&position=0&levelId=had_184_0480(检索日期:2020年7月8日)。

综上,中朝之间的药材贸易数额虽然不及谷物、纤维制品等大宗商品,但是对于两国的传统医药行业和日常生活具有不可小觑的影响。尤其是对朝鲜而言,从中国进口的药材关乎汉医药业的命脉,是影响朝鲜汉药市场运行的重要变量。这强化了中朝药材市场的联系,促进了东亚汉药市场的活跃,但同时也使得朝鲜药材市场难以摆脱对中国的高度依赖。

四、“乡药”抑或“唐材”:朝鲜道地药材观念解析

朝鲜对于中国药材即“唐材”的依赖现象自古有之,因此,很早就开始探索如何降低对唐材的依赖、实现自给的方法。这就是所谓自高丽时期兴起的“乡药”之风。一般认为,高丽时期“乡药”之风兴起的重要标志是《乡药救急方》《乡药惠民经验方》《三和子乡药方》《乡药简易方》等一批以“乡药”为题的医书的出现。其中,《乡药救急方》是唯一现存的医书。1417年重刊时学者尹祥(1373—1455)在跋文中对其评论道:

《乡药救急方》,甚有神验。所载诸药,皆东人易知易得之物,而合药服法,亦所尝经验者也。若京师大都,则医师有之。盖在穷乡僻郡者,忽遇苍卒,病势甚紧,苟有是方,则不待扁缓,人皆可能救之矣。是则事易功倍,利莫甚焉……(79)尹祥:《义兴开刊乡药救急方跋》,载《别洞先生集》卷2,“拾遗”,http://db.itkc.or.kr/dir/item?itemId=MO#/dir/node?dataId=ITKC_MO_0044A_0040_070_0010(检索日期:2020年7月8日)。

尹祥主要从两个方面评价了《乡药救急方》的价值。一是所载药材在朝鲜境内可以就地取材,容易获得;二是所载药方是经过实践检验的“验方”。高丽时期的这一乡药之风延续到了朝鲜时期。尤其是在第四代君主世宗时期,官方极为重视开发乡药。进入朝鲜时期后,宋元医学的传入,大大促进了朝鲜医学的发展与普及,对于药材的需求也日益增加。为了避免大量进口造成的财力消耗,朝鲜王朝积极鼓励乡药的栽培和增产。(80)[日]三木荣,前揭书,第125页。政府的这一积极举措也反映在乡药类医书的刊行之上,著名的有《乡药济生集成方》《乡药集成方》,还有指导民众采集乡药的指南书《乡药采取月令》等。其中《乡药济生集成方》和《乡药集成方》被认为集中反映了朝鲜初期乡药之风所体现的文化自主性。文臣权近(1352—1409)在《乡药济生集成方》序中明言:

吾东方远中国,药物之不产兹土者。人固患得之之难也。而国俗往往能以一草而疗一病。其效甚验。……皆易得之物,已验之术也。苟精于此,则可能一病用一物,何待夫不产而难得者哉?且五方皆有性,千里不同风。平居之时,食饮嗜欲,酸碱寒暖之异宜。则对病之药,亦应异剂,不必苟同于中国也。况远土之物,求之未得,而病已深。……姑用乡药而治病,必力省而效速矣。(81)权近:《阳村先生文集》卷之17,“序类”,http://db.itkc.or.kr/dir/item?itemId=MO#dir/node?dataId=ITKC_MO_0036A_0190_010_0090&viewSync=TR(检索日期:2020年7月9日)。

权近认为,朝鲜与中国地域、气候、饮食等皆不相同,因此即便是同样的病症,也不一定要使用和中国相同的药物。他认为除了地理相隔、风土差异等现实性因素之外,还有一个原因就是朝鲜民间流行的单方是的确有效的。换言之,鼓励乡药普及的合法性还基于朝鲜半岛拥有不同于中国药方的自身固有的民间单方。对于朝鲜民间固有单方有效性的强调,在另一部医书《乡药集成方》中也得到了体现。(82)《世宗实录》卷60,世宗15年6月11日,http://sillok.history.go.kr/id/kda_11506011_003(检索日期:2020年7月9日);《承政院日记》12册,仁祖4年4月5日,http://sjw.history.go.kr/id/SJW-A04040050-01400(检索日期:2020年7月9日)。关于乡药的类似言说被韩国学界认为是朝鲜医学本土化与自主性的重要表现。

在此,首先有必要简单追溯一下乡药言说形成的学术脉络。日本统治末期,由于战争导致药品和药用原料进口日益困难,殖民当局加大了推进药用植物自给化的力度。在此背景下,传统的汉医药界试图利用特殊时局振兴汉医学。因此,即便面临战时纸张缺乏的困难,在相关人士的推动下,还是重刊了不少大部头的古典医籍,其中一部即为《乡药集成方》。最先从朝鲜医学自主性角度评价高丽、朝鲜初期乡药之风的首倡者其实是著名的日本医学史家三木荣(1903—1992)。1942年,时任京畿道水原道立医院院长的三木荣专门为重刊的《乡药集成方》撰写了解说,并对其作如是评价:

《乡药集成方》以前的医书只剩下高丽高宗时期的《乡药救急方》,因此,《乡药集成方》是能够知道朝鲜古来医学的唯一宝库。它引用了很多以前的医书,是本草学史上具有珍贵价值的文献。……李朝文化到成宗时期达到鼎盛,燕山君以后开始衰退。医学也遵循同样的轨迹。以《乡药集成方》为中心的真正的朝鲜医学,止步于成宗朝。到了中宗朝,只不过是作为民间医方得以存续,之后被中国医学压倒,以因循事大(83)事大:小国侍奉大国。而告终。(84)[日]三木荣:《乡药集成方“解说”》,载《乡药集成方》,京城:杏林书院,1942年,第16、20页。

将朝鲜王朝前期和后期进行对立,认为对华事大主义造成国势衰颓、文化衰落的历史叙事,实质上是日本官方学者炮制的殖民史观“他律性”论调的典型表现。可以说三木荣是将这种叙事方式运用到了医学领域。饶有兴味的是,这种论调在韩国解放后被置换于“民族主义”的话语框架下继续沿用。(85)例如药学史家洪文和、著名的医学史家金斗钟也都延续了这一立论方式。(参见[韩]洪文和:《药史散考》,首尔:东明社,1980年,第5页;《我所经历的二十世纪》,载《京乡新闻》1972年6月15日)此后韩国医学史界、历史学界基本上沿袭了这一框架。徐素英对这一学术倾向进行了批判,认为民族主义的叙事夸大了传统的纯粹性和固有性。(Soyoung Suh, Naming the Local: Medicine, Language, and Identity in Korea since the Fifteenth Century, Cambridge & London: Harvard University Press, 2017, pp.13-14.)尤其是在1980年代末以后,伴随着“身土不二”这一观念的兴起,“乡药”作为“国产药材”的同义语在民族国家话语下,被赋予更高的神圣性。强调“身体”和“土地”浑然一体、密不可分的“身土不二”的观念,其肇兴的背景是在80年代末国外农产品进口大幅增加的背景下,韩国社会为鼓励购买本国农产品而建构的一种经济民族主义意识。(86)《需要熟知的社会文化一般常识指南》,载《每日经济》1991年10月10日。具体到药材,“身土不二”观念认为:身体和饮食必须相符,否则就容易患风土病;同样,药物必须与风土、人的体质相匹配。一言以蔽之,就是国产药更适合韩国人的体质。(87)《汉药,韩药》,载《京乡新闻》1990年10月22日。

汉药界“身土不二”的言说背后,其实隐藏的是韩国国产药材市场的焦虑。1948年到1977年之间,韩国一度是汉药材输出的重要国家。此后由于中国改革开放后药材大量出口,韩国药材的国内外市场份额遭受巨大冲击。(88)《汉药,韩药》,载《京乡新闻》1990年10月22日。在此背景下,以汉药界为主导,韩国国内舆论积极强化建构历史上的乡药传统和“身土不二”的观念。例如,舆论强调国产药材因受到中国以及东南亚产药材的冲击而日趋颓势,宣称国产药材品质、效能优异,相反进口药材不适合韩国人的体质,尤其是中国的药材存在重金属含量超标等问题。(89)《专业市场探访记首尔祭基洞京东韩药市场》,载《韩民族》1992年7月12日;《汉药,韩药》,载《京乡新闻》1990年10月22日。为了扩大国产药材市场,1995年4月,韩国生药协会还在首尔的京东汉药市场设置了专门的“国产药材常设卖场”。(90)《人与自然是一体的》,《东亚日报》,1993年11月3日。

那么,围绕“乡药”这一历史性概念所形成的韩国的道地药材观念,是否有其历史及客观依据呢?在历史上,朝鲜半岛的政权鼓励乡药的栽培和使用,的确是不争的事实。但是,如若还原到当时的历史语境,我们便不难发现:土产的乡药和从中国进口的唐材之间其实并非是对等和取代的关系,从现实角度来说,前者也难以完全代替后者。

首先,由于朝鲜的汉医学源于中医,经典医书和理论体系亦植根于中医学基础之上,因此,方剂和药材的选用也同样遵循中医药的原则。朝鲜官方在开发乡药时,实际上非常重视中医药的典范意义。由于药材关乎人命,所以官方对于乡药的栽培和使用,是严格以唐材为标准的。绝大部分情况下,只有和唐材药效一致的乡药,才能充当处方的构成药材。(91)[韩]李京禄:《从乡药到东医——<乡药集成方>的医学理论与固有医术》,载《历史学报》2011年总第212期,第263页。例如世宗五年(1423),医官卢重礼等人对本国所产乡药62种内与中国所产不同的14种提出质疑,在经与唐材比较后,鉴定6种合格。官方下令剩余8种与中国所产不同的乡药“今后勿用”。(92)《世宗实录》卷19,世宗5年3月22日,http://sillok.history.go.kr/id/kda_10503022_0049(检索日期:2020年7月10日)。类似的事例还可参见《承政院日记》465册,肃宗38年1月24日,http://sjw.history.go.kr/id/SJW-D38010240-01300(检索日期:2020年7月10日)。而从处方来看,即便是《乡药集成方》,其收录的大部分也是中国的处方,所谓朝鲜半岛民间的“乡方”只是少数。(93)[韩]李京禄,前揭文,第255页。可见,无论是就药材还是处方而言,乡药都没能挑战中医药的经典权威。

其次,即便是朝鲜政府大力推动在国内普及的药材,也不乏由于气候、土壤、物种差异等原因而搁浅的事例。例如,甘草就是一个典型的例子。早在朝鲜前期的《大典续录》中,就已规定各道要栽培甘草,并由内医院进行监督。(94)《大典续录·礼典》,杂令,“各道栽植甘草麻黄”,http://db.history.go.kr/law/item/level.do?levelId=jlawb_010_0030_0100_0080(检索日期:2020年7月10日)。然而,实际效果却并不如人意。直到仁祖四年(1626),官方还曾下令:“甘草系是唐材,无药不入,虽为贸来,海路险阻,虑或绝乏,不可不预为措置,培养滋植。”(95)《承政院日记》14册,仁祖4年闰6月10日,http://sjw.history.go.kr/id/SJW-A04061100-00800(检索日期:2020年7月10日)。但是此后,朝鲜也一直未能实现药用甘草的国产化。因此,韩国解放后民间不惜走私也要从中国输入甘草。(96)《从中共输入甘草?对起元产业进行内部调查》,载《京乡新闻》1958年7月5日(检索日期:2020年7月10日)。除了甘草,桂皮、厚朴等一直到现在也没有实现国产化。而像大黄,虽然朝鲜也能出产,但是却无法取代中国产唐大黄的地位。(97)[日]川口利一:《藥草栽培獎勵と其の實績(二)》,载《警務彙報》340,1934年8月。

事实上,日据时期,殖民当局为降低朝鲜对中国药材的依存度,也曾费过一番心思。1929—1933年经济大萧条后,朝鲜总督府发动民间开展了所谓的“药材栽培奖励运动”。这一计划在日本内务省的指导下进行实施,主要有三个目的:第一,奖励农村副业,增加农家收入,从而缓解农村经济危机;第二,实现药材自给,减少对中国药材的依赖;第三,促进农村美化。其中,第一、第二项是有机联系的,也是该运动的核心目标。殖民当局率先推动各地方政府、警察署、医院、学校、农业试验所进行试种,并在此基础上广泛动员农家栽种药材。(98)关于朝鲜的“药材栽培奖励运动”,参见黄永远:《日据时期朝鲜汉医界与汉医学的殖民近代性》,高丽大学博士论文,2018年,第208—212页。这一消息通过驻朝鲜总领事卢春芳的报告传到中国国内后,引起了医药界、经济界的强烈反应。下述引文即为当时众多报道中的一则:

日本帝国主义正面用武力侵占了我东北四省,复积极从侧面用经济势力抢夺我国内外一切农产品的市场。……近几年来,日本朝鲜一致,抵制我国药材输入,并积极种植汉药,谋夺我国对外药材市场;一面从事研究我国医用较广的几种药品,仿效试种,以运销便利而售价低廉,来华倾销。近年我国药材中已渐有此等劣货输入。故不仅我国对外药材市场,受有力的摧残和破坏,且国内销用,亦渐被剥夺,其阴谋酷毒,计划严密,我人真不可忽视。我国驻朝鲜总领事卢春芳特函知实业部国际贸易局报告,并附录朝鲜当局发表奖励文件,兹照录如下:……总督府考虑为防遏输入,又为农村经济,奖励农村副业的栽培起见,将来日本自中国输入之莫大汉药,可由朝鲜产出之充足汉药以代之,有时,尚可以销售与中国与其他各国云云。(99)黄彝鼎:《日本对华药材市场的侵夺战》,载《光华医药杂志》1(1),1933年,第4—5页。

中国国内舆论的上述反应,绝非仅是中医药界试图煽动民族主义、扩大国产药材销路而故意制造紧张的“预谋”。日本虽然于明治维新后就从制度上废除了汉方医学,但是自20世纪20年代起,随着医药界和工业界对汉药植物作为制药、化工原料价值的日益认可,也高度重视药草的现代经济价值。一方面,日本通过扩大朝鲜的药草栽培,减少对中国的进口依赖。另一方面,日本积极推动以汉药为原料的新药研制,并强占中国及其他国家的市场。例如,当时作为日本在华开展“东方文化事业”的一环而设立的上海自然科学研究所,旗下一大重点项目即为开展汉药研究。(100)《慶松博士ニ對シ研究費補給方ニ關スル高裁案》,1927年10月12日,《東方文化事業調查會關係雜件(第一卷)》,外務省外交史料館,JACAR,Ref.B05015042500;[日]山根幸夫:《上海自然科学研究所について——对華文化事業の一項考察》,载《東京女子大学紀要論集》,1979年第30卷第1期,第1—38页。总之,当时日本官、产、学、研多管齐下,积极抢夺药材市场的份额和现代药用植物研究的话语权是不争的事实。在这一背景下,朝鲜总督府推行的药材栽培奖励运动自然也会引起中国业界的警觉。

不过,殖民当局所推行的旨在实现自力更生的药材栽培奖励运动,并未能从根本上改变朝鲜对华进口药材依赖的局面。这一事实在1937年中日战争全面爆发后得到了验证。战争爆发后,对外物资交流受阻,日本厚生省委托朝鲜总督府种植、收购重要药草,输往日本本土,以缓和日本国内的需求。同时,为了防止资金外流,日本实行贸易管制,强化了对包括殖民地在内的全局性的外汇监管。由此,对华药材进口直接受到影响。作为利益的直接相关方——朝鲜的汉药种商以陈情的方式,要求殖民当局放松管制,扩大进口。例如,当时朝鲜最大的药材集散市场——大邱药令市的两百余名药商申辩:朝鲜汉药调剂时,无法光靠自产药材,需同时搭配唐材,如果唐材中断输入,势必将对该行业造成致命打击。因此,大邱汉药商同业组合联合日本商人主导的大邱商工会议所,先后向大邱府和朝鲜总督府陈情。(101)《藥令市も長期戰,支那藥草輸入杜絕しても,一月五日から開市に決定》,载《朝鲜民報》1938年12月4日;《地方汉药业者团结一致,反对以京城为中心的汉药统制组合,不久将向总督府陈情》,载《东亚日报》1939年8月17日。最后,总督府迫于商界压力和朝鲜汉医药行业的实情,遴选了少数药商组成汉药输入统制组合,由其专门负责对华药材进口。并选定一批重点药商组成汉药配给统制组合,在战时统制经济体制下对汉药的进口、流通实行全面管控的同时,又尽可能地维持汉药市场的基本运转。(102)《支那から輸入の漢藥も輸入組合で配給,各地の卸商には大打擊,組合加入を要望して陳情》,载《朝鮮新聞》1939年9月13日;《网罗汉药输入者,进行强有力的管制,以求打破外国产药品进口难的局面,为此以百万资金成立了组合》,载《东亚日报》1939年8月12日。

综上可知,朝鲜半岛的乡药是对唐材的补充而非取代。即便在高丽、朝鲜初期乡药之风最为盛行之际,乡药也并非以唐材的对立面出现。两者可以视为“道地药材”和“就地取材”的关系,即前者是最优选项,后者是变通方案。(103)关于“道地药材”与“就地取材”的关系,参阅谢宗万:《论“道地药材”与“就地取材”》,载《上海中医药杂志》,1958年6月号,第27—31、45页。日据时期,纵使日本殖民当局试图通过扩大朝鲜乡药的栽培,以降低朝鲜对中国药材的依赖度,也无法根本改变这一局面。因此,可以说,后世从医学、文化的地域性与主体性的角度所建构的乡药传统,其实很大程度上承载的是战后韩国的民族国家想象与国产药材行业的焦虑。

五、结论

日据时期,汉医药依然是朝鲜社会的主要医疗方式。基于广阔的市场需求,汉医药业在殖民当局的政策夹缝中维系了生存与发展。不过,由于朝鲜汉医学和中医学的源流关系,以及自然地理环境不同造成的药材差异,朝鲜的汉药市场对中国存在高度依赖。这直接表现在中朝之间的药材贸易上。日据时期,朝鲜每年从中国输入大量药材,由此进口的药材是支撑朝鲜汉药市场和民间医药消费正常运作的必要条件。当然,朝鲜也有红参等部分药材出口中国,但是其影响力和支配性显然无法与进口相比。

在历史上,至少自高丽时期起,朝鲜就试图以自产的“乡药”补充或代替从中国输入的“唐材”。但是这一持续了千年之久的努力,并没有完全成功。日据时期,包括甘草等关键药材在内,朝鲜依然无法实现自给,且该局面一直持续至今。由此可见,韩国解放后盛行的“乡药”道地药材论和“身土不二”的言说,其本质更多的是民族国家话语下建构的文化与商业想象。