临床护理路径在急性脑梗死患者护理工作中的应用体会

刘艳

摘 要:目的 分析在护理急性脑梗死患者工作中应用临床护理路径的体会。方法 于2017年5月~2018年12月,选取昌乐县中医院急性脑梗死患者50例,根据其就诊单双号分组,单号25例为控制组,双号25例为试验组。控制组应用常规护理,基于此试验组应用临床护理路径。比较两个组别日常生活能力(BI)指数、卒中量表(NIHSS)评分、总满意率等。结果 两个组别护理后BI指数、NIHSS评分、总满意率对比发现试验组优于控制组(P<0.05)。结论 在护理急性脑梗死患者工作中应用临床护理路径的效果显著,可对患者生活能力和神经功能予以显著改善,患者普遍满意,值得临床应用。

关键词:急性脑梗死;护理工作;临床护理路径;神经功能;生活能力

中图分类号:R473.5 文献标识码:A 文章编号:1009-8011(2021)-1-0079-02

在临床脑血管疾病中,急性心肌梗死较为常见,其是因脑组织急剧血液循环障碍而引发缺血、缺氧、坏死所致,该病症发生,主要特点为“三高”,即病死率高、致殘率高、发病率高等。随着社会老龄化的加剧和国民生活质量的提升,近几年急性脑梗死发病率呈现为逐年增长的趋势,这就对患者的身心健康和日常生活造成了严重影响[1]。在对此类患者进行治疗期间,临床用药主要为活血化瘀类、抗凝类、扩张血管类等,其可有效缓解患者病情。而通过对患者开展有效护理干预,则可在一定程度上提升治疗效果,从而改善患者心理状态和治疗依从性,进而改善其预后康复和生活质量[2]。本文选取2017年5月~2018年12月昌乐县中医院收治的脑梗死患者50例,分析了在护理急性脑梗死患者工作中应用临床护理路径的体会,现阐述如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2017年5月~2018年12月间昌乐县中医院收治的急性脑梗死患者50例,根据其就诊单双号分组,单号25例为控制组,双号25例为试验组。统计基础信息:试验组性别比例男∶女为11∶14;年龄值为22~68岁,平均(50.6±3.9)岁。控制组性别比例男∶女为12∶13;年龄值为23~69岁,平均(51.6±4.2)岁。各组基础资料经临床统计学检验,具有比较意义和价值(P>0.05)。本研究符合伦理学要求。

1.2 纳入及排除标准

纳入标准[3]:①均符合急性脑梗死的相关诊断标准;②均经影像学如MRI、CT等检查确诊;③均意识清楚,且具有一定认知水平;④均知晓本次试验,且自愿参与。

排除标准:①肝肾功能严重障碍者;②精神疾病者;③有肠梗阻病史者;④手术史者;⑤心功能不全者。

1.3 方法

控制组应用常规护理,包括适当运动、遵医嘱用药、常规指导等护理。

基于此试验组应用临床护理路径,具体为:①成立临床护理路径小组:由护士、责任护士、护士长等共同组建,护理内容以患者为中心进行制定,并完善规章制度,建立责任制度,制定临床护理路径表。②实施临床护理路径表:第1天,向患者介绍住院环境,综合评估其临床资料,给予低流量持续吸氧,讲解路径表的内容和意义,遵医嘱治疗,完善基础检查,鼓励其主诉心中相仿,加强沟通,建立和谐护患关系,消除不良心理。第2~3天,监测生命体征,完善基础检查,饮食注意易消化、高维生素、低脂低盐,讲解疾病发生原因,开展功能锻炼指导,告知患者治疗方案,叮嘱其积极配合治疗。第4~6天,指导患者开展康复训练,告知其并发症预防和可能出现的不良反应,告知药物用量和用法,维护静脉留置针。第7~13天,继续开展康复训练,关注患者心理状态和病情变化,加强健康宣教和饮食指导等。⑤第14天至出院,对患者能否出院根据病情加以评估,告知其出院注意事项合复诊的时间,将疾病高危因素予以详细告知,并介绍针对性的预防措施。对路径表的事实情况予以定期检查,查明未完成的原因并加以处理。

1.4 观察指标

比较两个组别日常生活能力(BI)指数(评估工具为Barthel指数量表[4],分值越高越好)、神经功能缺损情况评分(评估工具为美国国立卫生研究院卒中量表NIHSS[5],分值越低越好)、总满意率(对患者发放自制问卷调查,满分100分,不满意为<65分、满意为>90分、一般65~90分)。

1.5 统计学分析

汇总并分析观察主体的研究数据,并利用SPSS22.0软件对研究数据进行统计。计数资料以[n(%)]描述,行χ2检验;计量资料以(x±s)描述,行t检验。当P<0.05时,说明有统计学意义。

2 结果

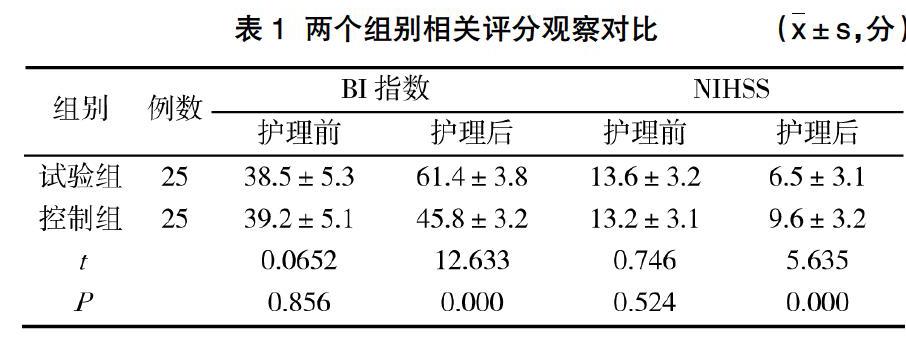

2.1 两个组别BI指数、NIHSS评分观察对比

两个组别护理后BI指数、NIHSS评分对比发现试验组优于控制组(P<0.05),有统计学价值;但二者护理前差异不显著(P>0.05)。见表1。

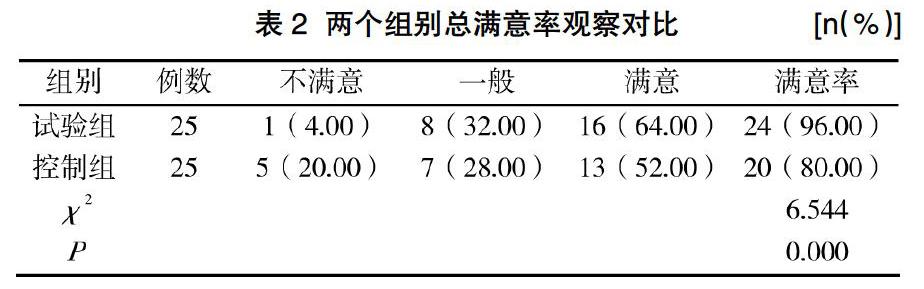

2.2 两个组别总满意率观察对比

两个组别总满意率对比发现试验组优于控制组,有统计学价值(P<0.05)。见表2。

3 讨论

作为一种脑血管疾病,急性脑梗死在临床上较为常见,其以中老年群体较为多发,且在脑血管全部疾病中占比75%左右,主要特点为易复发、病情进展快、发病急促等。该病症发生后,患者以恶心呕吐、吞咽困难、半身不遂、头痛眩晕等为主要症状表现,病情较重者可出现昏迷。在治疗此类患者的过程中,减轻神经功能损伤,改善血液循环是关键[6]。而在治疗的过程中,通过对患者实施临床护理路径干预,则可针对其生活习惯、心理状态、病情变化等着制定针对性的护理方案,可促使护理模式更加规范化,并能提升护理流程的清晰度和护理目标的明确性。在护理工作中,护理人员可根据设计好的护理路径表开展护理服务,可避免护理漏洞,可提升护理工作效率和质量。对于患者而言,临床护理路径的实施,可帮助其充分认识疾病,并快速入院接受治疗,可督促其对医院环境和疾病治疗有充分的认识,可从行为、认知、感情等方面帮助患者树立健康理念,可提升其治疗和护理的配合度,并能预见性的事实护理,以提升护理的连续性和系统性[7]。本文的研究中,两个组别护理后BI指数、NIHSS评分对比发现试验组优于控制组(P<0.05),有统计学价值;但二者护理前差异不显著(P>0.05))。两个组别总满意率对比发现试验组优于控制组(P<0.05),有统计学价值。这表明在护理急性脑梗死患者工作中应用临床护理路径可显著改善患者神经功能和生活能力,且患者普遍满意度较高。可见,在护理急性脑梗死患者工作中应用临床护理路径具有显著优势和价值。

综上所述,在护理急性脑梗死患者工作中应用临床护理路径的效果显著,可对患者生活能力和神经功能予以显著改善,患者普遍满意,值得临床应用。

参考文献

[1]刘银波,周静.临床护理路径在急性脑梗死患者中的应用[J].中国医药导刊,2016,18(4):413-413,415.

[2]马文娜.探讨应用临床护理路径对急性脑梗死患者进行护理和健康宣教的临床效果[J].中国医药指南,2018,16(7):275-276.

[3]哇尕朵吉.临床护理路径在急性脑梗死处理中的应用[J].影像研究与医学应用,2018,2(6):228-229.

[4]陈红霞,薛彬,赵杭娟,等.临床护理路径管理在急性脑梗死护理中的应用分析[J].河南医学研究,2018,27(3):555-556.

[5]刘海燕.临床护理路径在急性脑梗死患者护理中的临床价值[J].医学信息,2017,30(9):163-164.

[6]李雪岭.临床护理路径在急性脑梗死患者护理工作中的应用效果观察[J].中国医药指南,2019,17(30):354-355.

[7]花汝鹏.临床护理路径对急性脑梗死患者精神状态及护理满意度的影响[J].心理医生,2017,23(13):245-246.