史铁生:轮椅上的思想者

读书君

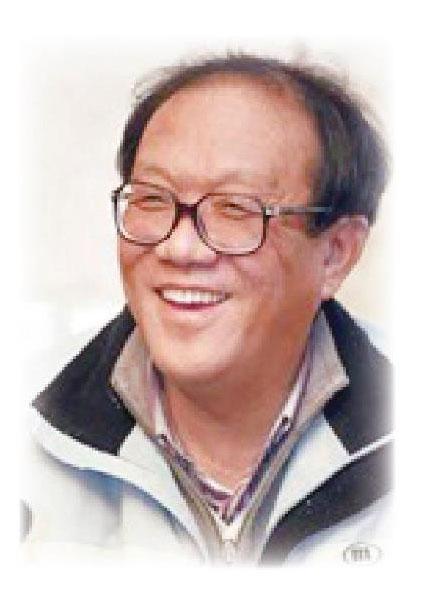

史铁生,生于1951年1月4日,北京人。1967年毕业于清华附中,1969年赴延安乡村插队务农,1972年因双腿瘫痪回到北京,曾在北新桥街道工厂工作。1979年开始发表作品,1983年加入中国作家协会。著有长篇小说《务虚笔记》《我的丁一之旅》,短篇小说集《命若琴弦》,散文集《我与地坛》《记忆与印象》《扶轮问路》等。《我的遥远的清平湾》《奶奶的星星》分别获1982年、1983年全国优秀短篇小说奖,《老屋小记》获首届鲁迅文学奖,长篇随笔《病隙碎笔》获第三届鲁迅文学奖及华语传媒大奖2002年年度杰出成就奖。

史铁生坐在轮椅上数十年,却比很多能够站立的人更高;他数十年不能够走太远的路,却比很多游走四方的人有更辽阔的心。无论作为一个人还是一个作家,史铁生和他的文学创造,都是中国当代文学的宝贵财富。

一

2011年1月4日。

北京798艺术区的时态空间画廊,鲜花盛开,烛光跳跃,与室外凛冽的寒冬相比,这里明艳而温暖。不大的空间里,涌进了将近一千人:铁凝、张海迪、刘索拉、余华、格非、濮存昕、顾长卫、蒋雯丽……他们在为共同挚爱的一个人庆生。

唯一不在现场的,是那个今天过生日的人——四天前,他已经永远离开这个残酷对他,却依旧为他所深深眷顾的世界。他是史铁生。

主持人张越说,我从没遇到过一个人,能像史铁生这样赢得这么多人的尊敬和爱戴。

史铁生的妻子希米说:“感谢朋友们前来参加史铁生60岁生日聚会。上周,大家提起这事,铁生很感慨,说自己真够本,活了60年了,比当年医生的判决多活了20年。过去,史铁生由于身体原因,总不能尽情聚会;现在他不累了,大家可以尽兴了。

中国作家协会主席铁凝,带来一筐他的朋友史铁生生前最爱的樱桃。在铁凝心中,史铁生坐在轮椅上那么多年,却比很多能够站立的人更高;他那么多年不能够走太远的路,却比很多游走四方的人有更辽阔的心。无论作为一个人还是一个作家,史铁生和他的文学创造,都是中国当代文学有着非凡创造的宝贵财富。随着时间的流逝,这个世界会更深刻地认识到他生命的魅力,认识到他的文字和精神的价值。

生日会的最高潮,出现在它即将结束的时候。从天津第一中心医院赶来的邓永林医生告诉大家,四天前接受了史铁生肝脏捐赠的受捐者已经能够下床走路,正是因为史铁生捐出的充满生命力的肝脏,这个年轻的父亲得以亲眼看见他刚出生的孩子。

此时,神圣天光穿过包豪斯建筑透明穹顶撒落,与泪光相映照。人们在心中默念:铁生永远与我们在一起。

二

陈希米是史铁生的读者,有轻微的小儿麻痹,1989年两个人结婚。史铁生因为脊髓瘤双腿残疾之后,变成了高位截瘫。朋友何东曾开玩笑地问过他俩:你们之间到底该算是一种什么关系呢?每一次陈希米都会毫不犹豫地回答:一直都是恋爱关系。这是一种什么样的恋爱关系,即使是亲近如何东,也是直到亲眼目睹史铁生临终的全过程才明白。史铁生发病之后,被紧急送到朝阳医院,正在美国的学医的朋友力主开颅手术治疗。手术的医学效果会有两个:一是和不手术一样,一是史铁生变成植物人。陈希米冷静地决定,不手术。给刘海若治过病的名医凌锋来了,决定紧急把史铁生运送到宣武医院,让他可以安静地走完最后一程。在宣武医院,妻子要按照史铁生的意愿完成一系列的捐赠手续。每次希米离开铁生去签字,在医学上已经无可抢救的铁生就会全身颤抖,而希米回来,像安慰孩子一样,说:“你别闹你别闹,我不是在这儿呢嘛?”他就会安静下来。当陈希米趴在史铁生身上签完所有捐赠手续之后,她平静地说:“人,没有得到爱情时,会感觉自己痛苦;但如果人遇到了真爱情,面对此时此刻,难道不比没有得到爱情更痛苦吗?”

回首生病期间,史铁生每周透析三次,开始是朋友用车送他,先把他抱上车,再收起轮椅,并不方便;后来他们决定自己行动。妻子陈希米要去上班,每次从家去朝阳医院透析,都是保姆陪史铁生一起。史铁生开着自己的电动轮椅,保姆骑自行车。陈希米下午下班,就去医院接他,三个人一起回家。史铁生开着电动轮椅,陈希米骑着电动自行车,保姆骑着自行车,风天、雨天、雪天、暴晒,都是如此。想到在北京的非机动车道上,来来往往奔波了好多年的三个人,三辆车,心里说不出来是种什么感觉。活着,如此素朴和真实;日常,根本毫无诗意可言。据说,要不是北京作协解决了他的住房和医疗费,这样的奔波后面会隐藏更多的辛酸和无奈。

科普一些有关透析的医学细节,一直以为透析只和尿有关,只和膀胱有关,没想到透析是要对全身血液进行体外过滤。既然是机器帮助人做这样的事儿,它做得就不如人体器官那么聪明。器官过滤的时候還顾及到营养成分,机器过滤只看颗粒大小的科学指标。因此,每次透析,人都会感觉到虚脱、头晕眼花,每次都是一番健康人难以想象的痛苦过程。而史铁生这种频繁透析的病人,为了不反复扎针,胳膊上就一直带着针头。

追思会上,主持人张越几度哽咽。妻子陈希米却显得冷静和坦然。她说,讨论生死是他们的日常话题,史铁生曾说,我要在能够坦然死的时候死,在你能坦然接受我死的时候死。她说,她今天做到了。

陈希米发言完了,张越读了史铁生写给妻子的诗:“希米,希米/你这顺水漂来的孩子/你这随风传来的欣喜。/听那天地之极/大水浑然、灵行其上/你我就曾在那儿分离。……希米,希米/你来了黑夜才听懂期待/你来了白昼才看破樊篱。/听那光阴恒久/在也无终,行也无极/陌路之魂皆可以爱相期?”

三

史铁生不是先天残疾,相反,在清华附中念书时,他是文武双全的尖子。他喜欢物理,精通篮球、排球和无线电,最喜欢朗诵和80米跨栏。

按照这样的人生轨迹走下去,不出意外,他将来可能会成为物理学家或者电子工程师,可命运却偏偏跟他开了一个残酷的玩笑。

1972年,还在延安插队的知青史铁生经历了第一次绝望和哀恸。

这一年,因为在插队的陕北关家庄放牛时突遇暴雨和冰雹,一场高烧后,他的脊髓出了问题。由父亲扶着艰难地走进北京友谊医院。在医院里,史铁生对自己说,要么好,要么死,一定不要这样走出来。但结果是,他被朋友抬着出了医院——他的双腿彻底背叛了他,他成为一个下肢瘫痪的残疾青年。

命运并没有对史铁生放下重锤。八年之后,1980年,他又得了慢性肾损伤,医生说:你这一辈子,都得插着尿管,带着尿壶过活了。

生不如死。史铁生三次自杀,三次都被一个人拉了回来,那是母亲。

医院已经明确表示没救了,母亲却还到处找大夫,打听偏方,史铁生对母亲说:“别浪费时间啦!根本没用!”母亲却每一回都虔诚地抱着希望:“再试一回,不试你怎么知道会没用?”

那时,史铁生“脾气坏到极点,经常发了疯一样地离开家,从地坛公园回来又中了魔似的什么话都不说”。他“被命运击昏了头,一心以为自己是世上最不幸的一个,却不知道儿子的不幸,在母亲那儿总是要加倍的”。

母亲知道他心中苦闷,所以从来不拦着他去地坛,只是每次无言地帮他准备,帮助他上轮椅车,看着他摇车拐出小院。有一回他摇车出了小院,想起一件事又返身回来,竟看见母亲仍站在原地,还是送他走时的姿势。

母亲丢下史铁生匆匆撒手西去的时候,才49岁。史铁生说,他一直不知道,母亲患有严重的肝病,经常整夜无眠。也许正是料到自己时日无多,母亲才又一次提出一起陪史铁生去一次北海,可每次都遭到儿子的拒绝。直到母亲死后,纷纭的往事才在史铁生眼前幻现得清晰,母亲的苦难与伟大,才在史铁生心中渗透得透彻。

他要让母亲感到骄傲,哪怕她已经去了天堂。

四

史铁生开始发奋写作。

那个时候,他住在前永康胡同一个大杂院里,他的小屋只有七平米,除了床和写字台,剩下的空间只够轮椅打个转。白天,史铁生摇着轮椅去街道工厂上班,日复一日在鸭蛋壳上画画,东倒西歪的小作坊里,除了八九个老太太,就是几个跟他一样有残疾的年轻人,一个月,挣几十块糊口的钱。

即便如此,史铁生没有一天放下手中笔。

终于,《我的遥远的清平湾》发表了,史铁生声名鹊起。1985年,这部短篇小说,获得全国文学创作奖,来自全国各地数十家报纸、杂志和电视台的记者、编辑蜂拥而至,史铁生又怕、又愁、又烦。有人建议说,你白天找个朋友家里避一避吧,可是他坐着轮椅,哪儿都不方便,无奈之下,在冬天最寒冷的日子里,史铁生从头到脚,裹着厚厚的“全副武装”,去地坛公园“避难”。

除了几座殿堂和那座祭坛,因为坐着轮椅无法进去,地坛的每棵树下史铁生都去过,差不多它的每一平方米草地上都有过他车轮的印迹。无论是什么季节,什么天气,什么时间,史铁生都在这园子里呆过。有时候呆一会儿就回家,有时候就呆到满地上都亮起月光。

史铁生说:“记不清都是在它的哪些角落里了,我一连几个小时专心致志地想关于死的事,也以同样的耐心和方式想过我为什么要出生。这样想了好几年,最后事情终于弄明白了:一个人,出生了,这就不再是一个可以辩论的问题,而只是上帝交给他的一个事实;上帝在交给我们这件事实的时候,已经顺便保证了它的结果,所以死是一件不必急于求成的事,死是一个必然会降临的节日。这样想过之后我安心多了,眼前的一切不再那么可怕。”

1988年10月一个华灯初上的黄昏,史铁生陪《上海文学》杂志社编辑姚育明去地坛散步,他向客人介绍了自己与这座荒芜的故园的缘分。两年以后,姚育明接到了史铁生寄来的一叠手稿,那是15000字的随笔《我与地坛》,这篇散文震动了中国文坛,震动了读者的心。

四分之一个世纪过去了,《我与地坛》的影响,依旧经久不息,直到现在,依旧有人说:到北京,可以不去长城,不去十三陵,但一定要去看一看地坛。

史铁生的遗愿,就是把骨灰撒在地坛。

五

写作之于史铁生,或许的确具有改头换面的意义。文学从来就是苦闷者的事业,苦闷的层次有深有浅,因而与文学结缘的程度也就随之变化。最深的缘分,或许来自于无可违拗的命运把人推向无可选择的境地。史铁生不止一次地谈到,自己在双腿残疾之后到1983年《我的遥远的清平湾》获奖之前的这段日子。命运的打击、精神的苦闷、生活的压力。那时候他整天到地坛去,默默追问生亦何欢,死亦何惧。是文学创作,让他觉得自己“用纸笔在报刊上撞开了一条路”。随着著名的《我与地坛》的发表,史铁生的路开始变得又具体又抽象:具体的是生计问题、医疗报销问题开始慢慢得到了关注和解决;抽象的是,他借助于文学找到了精神的出口,找到了与命运对话的途径。尤其是五十岁以后的他,文学变得只剩下了表达功能,核心的,除了哲学就是宗教。

史铁生非常欣赏尼采的一句话:“要爱命运”。命运是什么?他在长篇小说《我的丁一之旅》里头,借助人物之口说:“所谓命运,即无穷的可能性中你只能实现一种,无限的路途之中你只能展开一条……奇迹或魔术也非一条拯救之路。”然后,他又在散文《喜欢与爱》中进一步解释:“爱命运不等于喜欢命运,喜欢意味着欲占有,爱,则是愿付出。”这是无可转圜之后的无奈,还是通脱,我不知道。至少,跟二十几岁他刚刚患病的时候,整日追问“一切不幸的救赎之路究竟在哪里”相比,他成熟了,通达了。或许,有关人生和命运的一切,从来都不是非此即彼。而所有一切的意义和价值,都在于追索没有答案的答案的过程。

六

1998年,因为罹患尿毒症,史铁生开始了漫长的透析生活。

每周三次,每次四个半小时,两根塑胶管连接他的手臂和透析机,体内渗毒的血液从隆起的动脉流出,经由机器过滤掉其中的毒素,再由隆起的静脉回到体内,一周之内,史铁生全身的血液要这样过滤几十遍。透析加剧了他身体的磨难和困顿,也使他更深入地思考生存和死亡的问题。

史鐵生说:“生病通常猝不及防,生病是被迫的抵抗。刚坐上轮椅时,我老想,不能直立行走,岂非把人的特点搞丢了,便觉天昏地暗。等到又生出褥疮,一连数日只能歪七扭八地躺着,才看见其实端坐的日子是多么晴朗。后来又患尿毒症,经常昏昏然不能思想,就更加怀恋起往日的时光。终于醒悟,其实每时每刻,我们都是幸运的,因为在任何灾难的前面都可以再加一个‘更字。”

有一次,史铁生和上海作家陈村聊天,他们谈到了死亡。

史铁生说,死从来不是一次性完成的。陈村说,人是一点点死去的,先是这儿,再是那儿,一步一步终于完成。

“他说得很平静,我漫不经心地附和。我们都已经活得不那么在意死了。”史铁生事后自述道。

长篇随笔《病隙碎笔》是史铁生初患尿毒症之后写的;长篇回忆体小说《我的丁一之旅》是透析九年之后完成的。两部书都是重病给予他的思想的果实。

因为杰出的写作,史铁生获得华语文学传媒大奖2002年度杰出成就奖。

颁奖的时刻,在现代文学馆,史铁生的轮椅被人抬起来,抬上舞台,推向舞台中心,会议厅响起前来出席颁奖仪式的作家们密集而持久的掌声。主持人马原宣读评委会的授奖辞:

“史铁生是当代中国最令人敬佩的作家之一。他的写作与他的生命完全同构在了一起,在自己的‘写作之夜,史铁生用残缺的身体,说出了最为健全而丰满的思想。他体验到的是生命的苦难,表达的却是存在的明朗和欢乐,他睿智的言辞,照亮的反而是我们日益幽暗的内心。”

七

2010年12月30日下午四点,史铁生下了透析机,回到家里已经六点了。他觉得头疼,妹妹以为是感冒,就稍微拖了一下,等到觉得不对,再往朝阳医院赶的时候,人已经不太行了。

2010年最后一天凌晨,史铁生脑溢血辞世,享年59岁。

旅居伦敦的诗人杨炼接到史铁生的死讯,发来唁词:我们这一代朋友的凋零,并非自史铁生始。人之生死,非自己能左右,况铁生享年近六十,似不该过于抱憾。但为什么噩耗还令我如此震撼悲恸?是什么使铁生之死,超出了一个人,却透出一种命运的、象征的意义?杨炼说,他后来很少有机会见到史铁生,但绝对能想象,他坐在那张轮椅上陷入沉思的样子。一个处境,比轮椅更逼仄,除了沉思别无出路。

《天涯》杂志前主编蒋子丹用“尊严的生”和“庄严的死”形容史铁生的辞世,“史铁生的苦难是显而易见的,不仅因为他有一具残疾的身体,更因为他有一副健全过人的大脑。这么多年了,他在轮椅上年复一年地沉思默想,度过绝望而狂躁的青年时光,也成熟了他中年的深厚思想。史铁生洞悉了死,彻悟了生,更重要的是用文字回答了要怎么活的问题”。

作家张炜说:“网络时代繁衍出多少文字。纵横交织的声音震耳欲聋,却难以遮掩从北京一隅的轮椅上发出的低吟。……写作者的艰难和光荣,都体现在鐵生这里了。面对他的生存、他的杰出创造,没有人再去呻吟和苦诉了。他走完了自己的一段路,像所有人一样。他一生留下的痕迹,却是深而又深。我相信他不仅用生命证明了自己,更重要的是证明了诗与思的含义和力量。”

史铁生说自己“职业是生病,业余在写作”。写作对别人或许只是生活的一小部分,但对史铁生却是生命的全部精神寄托。当大多数作家身陷名利权位、“著书皆为稻粱谋”的时候,史铁生却一个人面对着孤寂的内心世界孤军奋战,苦苦思索着生与死、残缺与爱情、苦难与信仰等一系列终极性的问题。正是因此,他的文章比别人多了一份厚实、多了一份沉重。

(摘编自上海三联书店《史铁生:站在人的疑难之处》一书)