设计“饰”度的美学价值呈现

范伟 杨双燕

【摘要】“饰”作为艺术呈现方式或设计手段所蕴含的设计作用与美学价值是不容置疑的,通过系统分析“饰”的含义和流变历程,对当代设计之“饰”有着重要参考价值与启示意义。同时,在形意场理论指导下,从“八个场”与“四特性”出发,以更深层面地探索“饰”在“形”与“意”间的内在美学逻辑。由此丰富未来设计活动中的审美意识,提高装饰表达的思维逻辑性。

【关键词】审美范畴;设计意识;伦理价值;形意场

【中图分类号】J524 【文献标识码】A 【文章编号】1007-4198(2021)08-160-03

【本文著录格式】范伟,杨双燕.设计“饰”度的美学价值呈现[J].中国民族博览,2021,04(08):160-162.

基金项目:本文为教育部人文社科项目“二十四节气在文创产品设计中的‘活态传承研究”(项目编号:20YJA760012)的阶段性成果。

引言

作为世间形态主客观审美表达的“饰”在整个设计艺术体系的建构中发挥着独特的魅力。千百年来,经典的“饰”物累积成丰厚的资源,这值得后人去传承并发扬。尽管“饰”曾被冠以附加的、多余的、无用的东西[1],但实践证明“饰”依然成为人类审美范畴体系中永恒的、必要的选择方式之一。可以说,对“饰”展开设计规律及其美学价值研究对指导设计实践具有重要而特殊的意义。

一、设计之“饰”

“饰”从字面上看,作动词,意为装饰、装扮。《辞源》中有:“装者,藏也,饰者,物既成加以文采也。”同样,“远而有光者,饰也”(《大戴礼记·劝学》)也从审美意识的维度探讨“饰”所蕴含的形式美感特征。

中西方的艺术创作追求,曾从不同层面探寻“饰”带来的审美趣味。装饰语言的极端发展在巴洛克、洛可可时期,以矫饰的事物向周边人群表达自己的审美意愿与情感,尤其在维多利亚风格的极致发挥之下,演化成繁缛、奢靡的审美观念与审美意识。到了工艺美术运动时期,以威廉·莫里斯和约翰·拉斯金为代表的自然忠实主义者开始摒弃繁复的装饰,提倡以质朴、明快的自然主义题材进行装饰营造。新艺术运动时期强调对自然的模仿,多以抽象性的主题式纹样美饰物象。随着现代主义推广开来,“装饰”的传统意义被彻底推翻,人们意识到矫饰、繁复、奢靡等传统装饰风格的审美弊端,提出了“装饰即罪恶”“少即多”“无装饰主义”等口号,来追求心灵“简化”的审美趣味,这些流派讲求的是极简主义风格,注重材质与肌理的表现,是一种另类的“装饰”状态存在。随后的后现代主义、波普艺术等又恢复到多元之“饰”,来满足人们的多样需求。

可以说,“饰”作为设计过程中特殊的思维方式与处理手法,将伴随人类造物设计的始终。“饰”在繁简两端之间的不同状态,反映了人们审美趣味追求上的辩证思考。

二、“饰”作为设计范畴的呈现

“饰”呈现的设计范畴主要体现在审美范畴、设计意识与伦理价值三个方面,当以“饰”为设计切入点可在直觉功能、文质相称、道德反映基础上展开不同维度的探究,找到“饰”度的特殊表达方式与技巧,体现出“饰”的审美。

(一) 审美范畴之“饰”

装饰是有规律与结构组织,呈现为高度文化水准的艺术形象,须通过技艺学习才能通晓的艺术形式[2],审美范畴包括了规律问题与艺术问题,并反映出视觉美化意味、生活趣味形式、信仰象征意义等审美意识,使“饰”美得以产生。首先,从传统意义上讲,“饰”更多地集中于视觉的美化,也就是说“饰”的表现手法承担着设计对象的“形式美”状态。如家具创新设计过程中,功能的完善显然是常规模式下必不可少的内容,但形式却可以万般变化,且每一种形式的存在都包含着主观群体特定的审美意识,这种审美意识就来自于视觉感官对美化元素的判断。其次,“趣味”的美越来越成为当下生活的高格调追求之一,它不仅引起视觉感官上的新奇感,还能左右情绪、信仰以及对待生活的态度。如美國设计师Michacl Graves设计的“小鸟”水壶,仅在壶嘴“饰”以小鸟作为点缀,无形之间增添了生命力与趣味意义(图1)。再次,“饰”主导的“物”所具有的信仰象征意义同样具备美的特征,它以具象形或抽象形的样式存在于三维空间中,传达智慧思维与象征意义。当然,“美”的形式因人而异,人们对事物的样式追求也充满了主观性,存在度量、多寡、虚实等意识落差,这就决定了设计师在能动性“饰”物过程中可针对主体审美感知意识差别进行合理选择判断,创造出有形物质与无形意识相结合所传递的价值观念。尽管现代主义以来“形式服从功能”的口号响遍整个设计界,但如何让形式更好地、更美地迎合功能,审美取向就成为决策成败的关键。

审美意识是涉及艺术的本质、美和品味,以及美的创造或欣赏的思维心智活动[3]。“饰”能够成为审美范畴体系的主要特征,就在于它以添加的手段能够达成器物美化的目的,向人们揭示“饰”所蕴含的形式之美与寓意之美,即“形”与“意”的呈现。一方面,设计者用所“饰”之“形”强调感官上的主观感受,以物象形式之美感,作为构成事物识别标签及审美优势鉴别的依据。另一方面,所“饰”之“意”被设计者用来传递内在的精神畅想,在关联预测的心智活动中,追求“意”所具有的精神价值及象征意义。可以说,“饰”依据“形”与“意”结合特定场所需求所营建出的“美”是特定条件下的审美结果。其反映人在真与善、情与趣、张与扬等能动性感受过程中获得的美感与精神思考。

(二) 设计意识之“饰”

“饰”作为一种艺术呈现方式或艺术手段,在从传统造物转向机器大生产、3D专属打印、智能个性服务的进程中逐渐成为设计创新的重要途径。呈现为一种装饰式创新动态思维,这种“饰”之思考就是针对形态本身添加纹饰、色彩等具有美化意味的形式达到形态创新的目的,有效组织后可感知体验其中的物质能量信息。一方面,设计之“饰”体现出整体性与和谐性,“饰”之法竭尽所能地将设计目标、服务对象、整体性营造、周边环境统一和谐等设计意识层面的内容展开系统思考,形成环环相扣的设计呈现,而不是以各自独立的“拼凑”存在,去忽视“饰”本有的整体思维逻辑。

另一方面,设计之“饰”体现出适度性与适应性。受人主观意识的差异化影响,“饰”作为设计表现手段在数量多寡、程度疏密、性质刚柔等方面会有不同呈现,最终导致设计“饰”度与否的认知,更直接影响到“饰”度审美的判断界定。此时,设计“饰”度的把握成为能否顺利有效完成目标活动的关键。所谓“度”是一种介于“过”与“不及”两端之间的均衡性。如同“质胜文则野,文胜质则史。文质彬彬,然后君子。”(《论语·雍也篇》)一样,从形式与功能的角度强调“适度”状态的重要性。设计时对“饰”的语言使用要适度以适应事物内在规律的要求,避免出现类似“史”与“野”的单向极点。

(三) 伦理价值之“饰”

“饰”的装饰式创新在美化事物、界定其身份象征的同时,一定程度上也体现了设计者在“饰”物过程中所遵循的伦理道德价值取向。装饰语境之下,装饰设计的伦理价值除了装饰物上图形或纹样内容本身具有的政治、教化等寓意,形式上多反映为资源的浪费、审美的误导、形式的滥用三个方面。首先,资源浪费体现在装饰过程中过度标签化、形式化,材料过度使用、工艺过度繁缛、消费过度精英主义等这都造成资源的浪费,甚至忽略了事物原有的功能属性。其次,审美误导体现在装饰符号元素扭曲化、形式特征混淆、节点复杂混乱等,装饰手段背离了装饰之“道”。如广州悦秀剧院外部装饰设计处理缺乏一定的叙事环境,易给人造成审美判断的误区,装饰效果的强烈反差限制了空间适应性(图2)。再次,形式滥用体现在装饰过程中刻意强调“装饰性”,过度变形、夸大关系、为了装饰而装饰等手法,背离了设计基本伦理与道德取向,陷入“花枝招展”的设计盲区。

设计中凡是意识所想,装饰皆可介入,但只要不逾越“伦理”底线,就能在社会伦理道德范围之内做到装饰意志与装饰自律的优良品格属性。

三、“饰”在美学价值上的建构

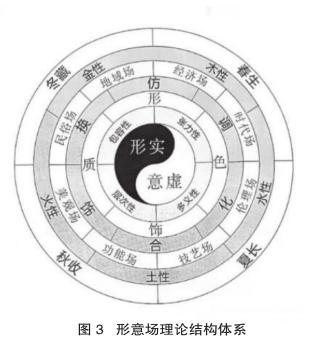

“饰”本身作为形态设计创新表现的主观审美思维,自身蕴含了多种美感判断标准。使得装饰活动审美形式呈现多样性,而保持多样性也是形意场理论中“形动六法”的目标所在。形意场是将实体的“形”与虚体的“意”相互复合于空间的“场”中,以此来获得有机整体的判断,既可实指围绕实体的人的行为活动所赋予其的领地范围,又可虚指人思维参与下视知觉判断出的空间区域[4](图3)。美学的开创者鲍姆嘉通认为美学是知觉的科学,其目的是指导人以审美的方式看待这个世界,同时也是让事物以美的方式呈现自身[5]。因此,“饰”在美学价值上的体系建构实际上就是针对“形”与“意”以丰富面貌融入特定场域中的美学价值思考。

(一) 形态“饰”度设计下的视觉参数分析

各类设计活动中,装饰离不开对形态语言的系统掌控。形态视觉参数(形、色、质、式)作为形意场理论中“形”场的特定范畴内容,构成了事物形态认知与判断的依据,并推动审美意识体系呈现多样化特征。首先,“形”以丰富造型变化呈现,既有欣赏性质的美观、得体、和谐、统一等审美方式,也有娱乐性质的趣味、变形、新奇等审美方式……不同造型的认知都指向不同审美判断。其次,不同“色”的直观刺激带给个体或群体差异化感受,如绿色带来万物复苏的美景,白色有着大雪纷飞景象,色作为形态设计中心理反应速度最快的显性介质元素承担起形态装饰的重要角色美。再次,形态不同的质感、肌理会使人在视觉审视、神经感知、心灵想象等状态下产生相应情感意识及审美倾向[6]。最后,“式”借助心智意象活动勾勒出符号、元素、样式等规律性的图谱,在美“饰”的信息交流转换中保持信息编码的映射,输出理想式的审美情感与无限联想的设计态势。

围绕“饰”的审美感受认知、趣味等都在形态视觉参数比较的凸显之下得到极大体现,形意场理论强调以感官为基础综合评价“形”场各视觉参数的美学标准,建构起设计者、企业、消费者三方能够对话交流的审美平台,为“饰”视角下的美找到“度”的设计方向,使设计之物得到充分价值体现。

(二) 意向“饰”度的理性判断

基于视觉参数凸显之下的形态变化,“饰”的美学价值建构不局限于来自感官层面的外在审美判断,只有与满足人所需的复杂多元的“意”场相连,从时代、经济、美观、技艺、功用、情趣、伦理、民俗等八个方向上找到“饰”的内在逻辑与价值,人们才能获得符合个体情感升华的全面审美体验。当设计用“饰”统摄“立象以尽意”“情以物兴”“情发于中”等理念时,人们通过设计的空间、物象、活动方式等对过去的回忆、当下的体验、未来的畅想都会产生意识联想,获得即时的综合审美判断。以明式家具中最为著名的圈椅为例,功用上背板做成“S”或“C”形曲线,考虑到人体脊椎骨的曲线而制成,使椅子功能更加具有科学性;技艺上精益求精,卯榫结构的采用,榫的种类各样,适应多方面结构,既符合力学结构,又美观耐用;美观上圈椅注重线型变化,形成直线和曲线的对比,方和圆的对比,横与直的对比,装饰错落有致,具有很强的形式美感。可通过八个方向的相互判断,解析含有特定的隐喻内容,获得更为丰富的造型特征(图4)。这可获得场所的真實意义,并在宏观、中观、微观层面考察中做出审美判断与价值决策。

在“饰”的美学价值建构中以形意场理论考察中,张力性的制约平衡效果、层次性的空间从属关系、多义性的语境意义、包容性的兼蓄相融可让设计活动找到更加精准的审美价值实现方式,从而在不断循环往复中强化“饰”的表达。如苏州古典园林整体呈现出的“天人合一”理念[7],正是以“饰”的手法完成“形”与“意”之间的必然性关联。园林的移步异景之美,表现为整体空间构造的层次性;不同景物的交替变化之美得益于张力性所统摄的变量参数形成的视觉刺激;自然之景与人工之物的完美融合之美表现为包容性的特点;不同物象所成就的多维意向畅想取决于主体的多义性判断。上述四个特性分析中可看出苏州园林呈现出形与意在“饰”上的和谐状态。整个环境的和谐思维即“形”与“意”的价值强化,整个过程正是在设计之“饰”的手法下完成“美”的营造。除此之外,园林的精工构造、可赏可游、人文习俗、风格美化,咫尺再造乾坤等内容无不体现出“形意八场”的总体规划与调节,最终使得园林在形、色、质、式的参数上达成规律性与逻辑性的交融图景。

四、结语

对“饰”的设计范畴探讨和美学价值呈现机制的研究为设计活动的丰富性表现开拓了新的路径。装饰之用、装饰之道、装饰之美在相辅相成中共生“饰”的设计价值,通过形意场视角对“饰”之度的分析,探寻“饰”丰富性表现的深层原因,并对人类社会和谐关系的调节起到一定促进作用,也为设计“饰”度所要呈现的美学价值方式开启新途。

参考文献:

[1] 方晓风.再论装饰[J].装饰,2020(12):12-17.

[2] 李斌.再论装饰之存在[J].文艺评论,2013(09):118-121.

[3] 范伟,彭曲云.家具形态设计的“动态”表达[J].装饰,2013(01):110-111.

[4] 范伟.家具形态创新设计[M].长沙:湖南美术出版社,2015.

[5] 崔凯华. 鲍姆嘉通论“美学”及其目的[J]. 美与时代(下),2015(2):46-48.

[6] 范伟,焦国松.“仿”以开物,通变以“新”[J].美术大观,2021(01):92-93.

[7] 胡华中.浅析苏州古典园林空间设计手法[J].美术大观,2017(01):98-99.

作者简介:范伟(1975-),男,湖南岳阳,教授,博士,研究方向为室内设计;杨双燕(1995-),女,河南商丘,2019级在读研究生,研究方向为环境设计。