云南漾濞县6.4级地震前地电场异常回溯性分析

侯泽宇,安张辉,2,范莹莹,2,付阿龙,谭大诚,2,卫 雷

(1.中国地震局兰州地震研究所,甘肃 兰州 73000;2.甘肃兰州地球物理国家野外科学观测研究站,甘肃 兰州 73000)

0 引言

电磁观测实践表明,地震孕育发生过程中伴随着各种频段的电磁异常现象[1-7],室内实验与理论研究结果也为地震电磁现象给出了较为合理的解释[8-9]。作为研究地震电磁异常现象重要手段之一的地电场观测,从不缺乏研究人员的关注。

自前苏联科学家Sobolev[10]1975年在Kamchatka地区一次地震前测量到了地电流异常变化现象,到希腊科学家Varotsos等[11]于1981年提出VAN方法,研究人员利用地电场观测资料对地震事件进行了大量的回溯性研究。起初主要利用波形畸变方法研究其与地震事件的关联性(包括SES信号判定),发现了一些地震之前存在符合ΔV/L判定标准的高频信号[12-14]。随着地震事件的不断积累,对于不易判定地震异常的情况,研究人员通过移植数字信号处理方法,如频谱[15-17]、分形[18-19]、主成分分析[20-22]等开展地电场分析研究工作,并得到了与地震事件关联性较强的频谱增大或某些周期成分增强的结论。

近年来,谭大诚等基于大地电场的潮汐机理[23-24],以及岩体裂隙水渗流模型[25-26]等工作的开展,逐步提出并形成了地电场优势方位角方法理论,为典型地震事件的回溯性分析及地震地电场预测分析提供方法支持。在统计分析方面,姜峰等[27]提出的滑动相关性方法能够有效提取地电场地震异常出现时间的统计特征。对于云南漾濞MS6.4地震事件,本文拟利用改进后的滑动相关性方法[28],以及地电场优势方位角方法,对震中周围200 km范围内的腾冲(150 km)、洱源(50 km)、弥渡(70 km)和祥云(80 km)地电场台站开展统计分析和回溯性检验研究,得到了一些较有意义的研究结果。

1 观测资料与研究方法

1.1 地电场观测简介

地电场台站观测方式采用希腊学者Varotsos等提出的“VAN”方法,通过测量一对固体不极化电极间的电势差来进行地电场观测,观测布极方式为“L”型或“十”字型,极距为0.3 km,电极埋设在冻土层以下(通常为地下2 m以下),仪器产出为分钟值,分辨率为10 μV。除设备检查和故障外,台站24小时运行[29-30]。本文所使用的地电场台站位置如图1所示,台站情况介绍如下:

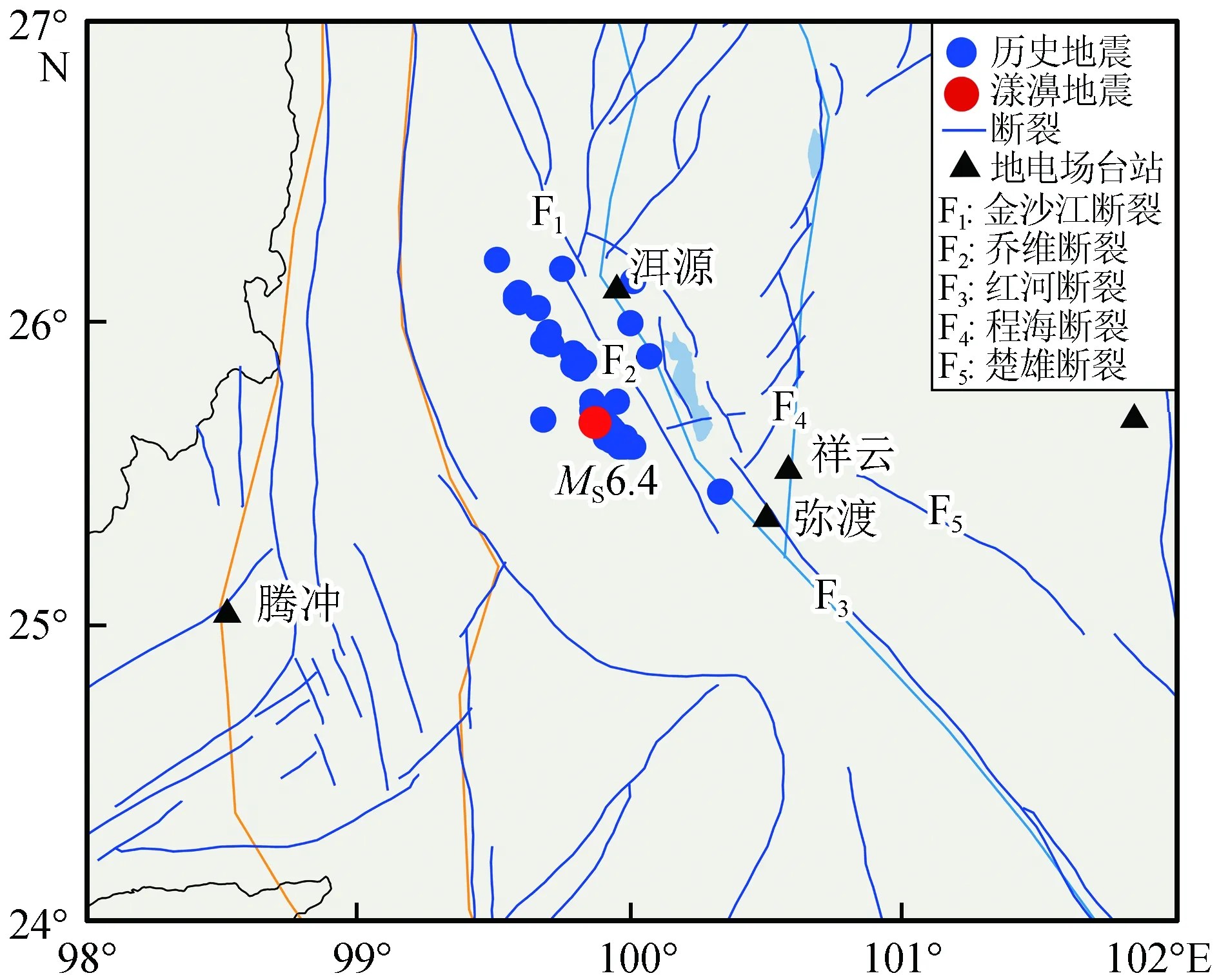

图1 云南地电场台站、漾濞地震及历史地震震中分布Fig.1 Distribution of geoelectric field stations,Yangbi earth- quake,and historical earthquake epicenters

洱源地电场台站,位于红河断裂、金沙江断裂、乔维断裂等多条断裂交汇处,观测场地开阔平坦,以“十”字交叉型布极开展观测,分为南北(NS)、东西(EW)、和北西(NW)三个测向。洱源台2017年前观测资料质量较好,2017年因周围建筑施工,观测资料质量下降,且2020年仪器故障,资料连续性有所下降,但2020年2月25日更换仪器后,观测资料质量大幅提高。

弥渡地电场台站,地处弥渡冲击倾斜盆地东南部边沿近山地带,位于红河断裂及楚雄断裂的交汇点,地质构造复杂,岩体裂隙发育,以“L”型第一象限布极(NS、EW、NE测向)。建于2006年9月,地电场观测资料精度较高,质量较好,具有很好的连续性。

祥云地电场台站,位于程海断裂,紧靠金沙江—红河断裂系,采用“L"型第二象限布极方式(包含NS、EW、NE测向)。2014年6月开始运行,观测资料质量较好,除偶有农田灌溉影响外无明显干扰。

腾冲地电场台站,位于多条断裂交汇点,周围断裂构造复杂,采用“十”字型布极方式(包含NS、EW,、NW测向)。2007年6月开始运行,观测资料较为稳定,质量较好。

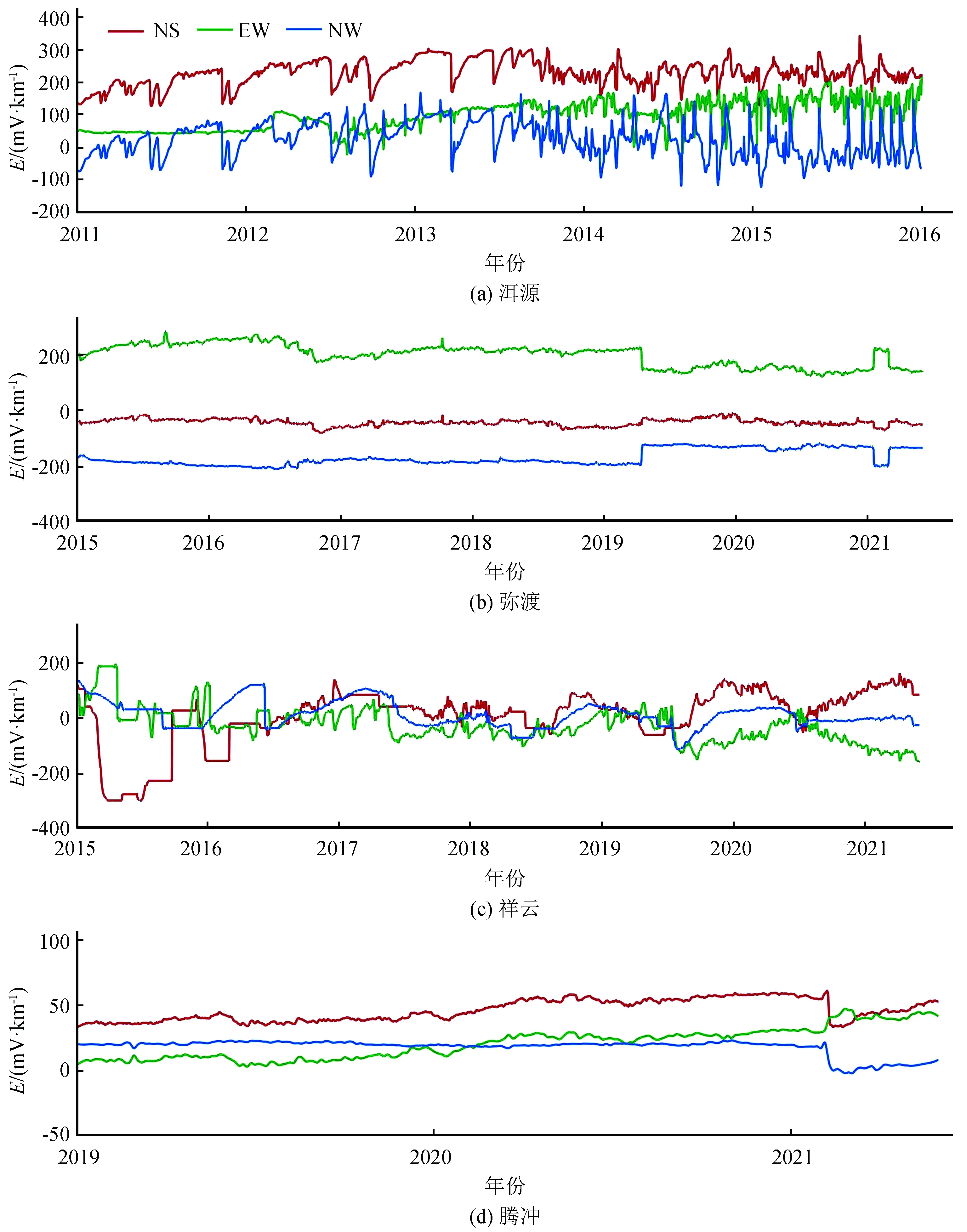

1.2 地电场序列处理

本文中洱源台使用质量较好的2011年至2015年观测资料、弥渡和祥云台使用2015年1月至2021年6月的地电场观测数据,腾冲台采用2019年1月至2021年6月的地电场观测数据,选取NS,EW和斜道(NE或NW)三个测向长极距作为研究对象,观测资料见图2,不同颜色曲线表示不同测向的观测资料。考虑到震前地电场观测的异常信息特征主要表现为功率谱、熵增大现象[31-32],反映出震前地电场变化频率加快,并可能处于加速变化的混沌状态[33]。地电场日均值序列的二阶差分能充分展示日变化量的增量,更详细描述震前地电场所处的混沌程度。因此,采取地电场的二阶差分作为电场时间序列,计算过程如下:

图2 洱源、弥渡、祥云及腾冲台地电场观测数据图Fig.2 Geoelectric field observation data of Eryuan,Maidu,Xiangyun and Tengchong stations

(1)

ΔEj=Een,j+2-2Een,j+1+Een,j{j=1,2,3,…,3 650}

(2)

式中:Een为地电场日均值;Ei为地电场分钟值,单位为mV/km;N为一天数据长度(1 440);Ej为第j天的二阶差分序列;Een,j为第j天的地电场值;二阶差分ΔE序列的长度为2 340。

1.3 地震序列处理

所使用地震目录来源于中国地震台网(https://data.earthquake.cn),时间范围为2010年1月至2021年6月,震中分布如图1所示。由于余震事件在主震发生后较短时间内发生,如果余震参与计算分析,则有可能出现主震的震后效应与余震的震前效应叠加现象,从而造成本文统计结果的不准确性。本文采用G-C方法对地震目录中的余震进行剔除[34]。当一个自然天内有多个地震事件发生时,利用Hattori 等[35]和Han等[36]所提出的方法,依据式(3)计算出每个地震对应的能量,再利用式(4)进行求和,最后使用式(5)计算出相应的等效地震。

(3)

(4)

(5)

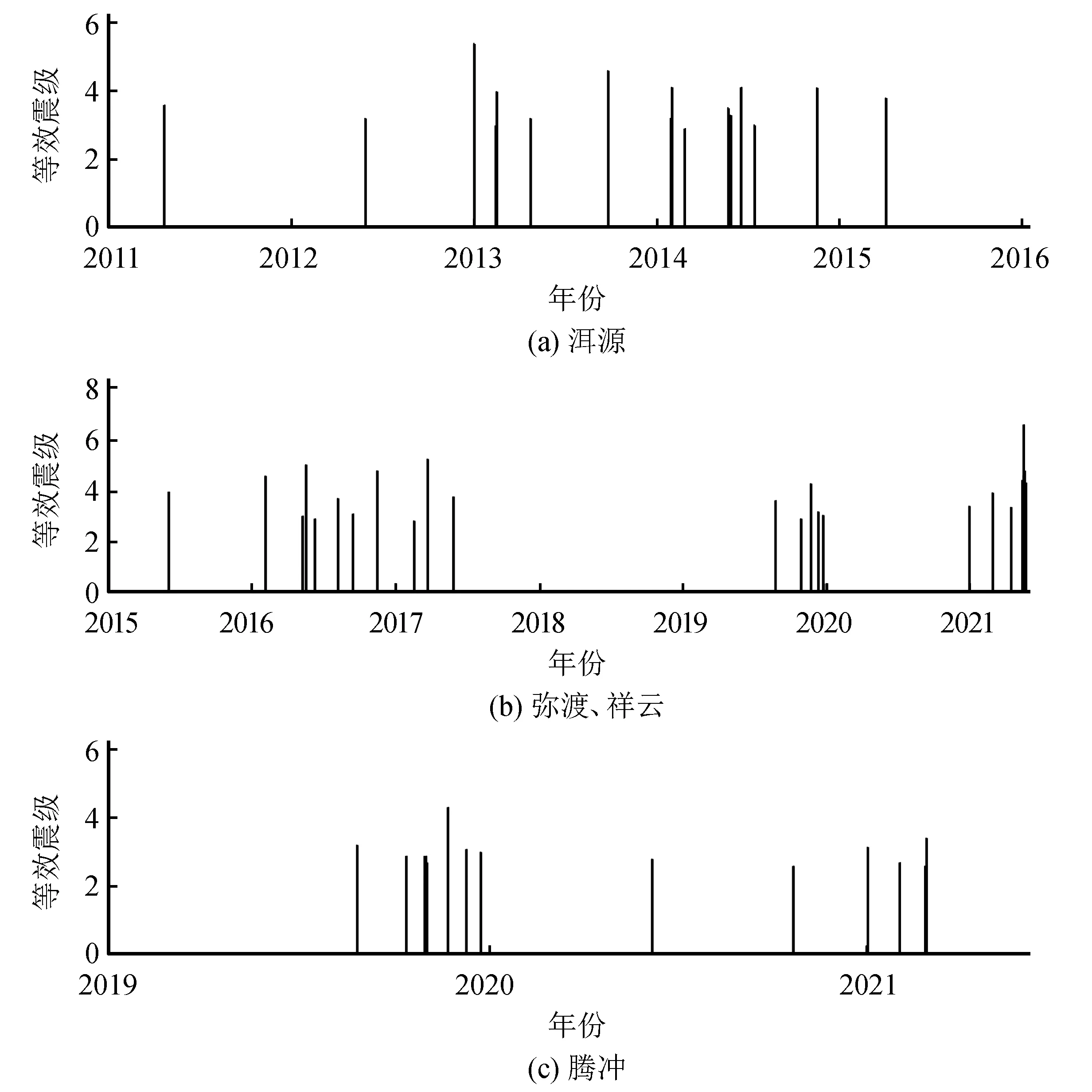

文中仅考虑震级大于3级的地震事件,如果某一天内没有地震事件发生,等效地震震级为0。经上述处理后,洱源台所采用地震事件22个,等效后16个,弥渡、腾冲台使用了62个地震事件,等效后28个,腾冲台使用了16个地震事件,等效后13个,等效地震序列M-T如图3所示。

图3 地震等效震级-时间分布图Fig.3 Equivalent magnitude-time distribution of earthquakes

1.4 滑动相关性方法

文中使用的滑动相关性方法最早由Jiang等[28]提出。该统计方法的提出有两个前提假设,即发生在同一区域的地震具有相似的地球动力学过程,以及所有或某一特定类型的地震事件,其地震电磁信号具有相似的时间分布特征。这些假设对于地电场观测资料的分析仍然适用。

该方法主要基于pearson相关系数算法,计算两个时间序列的异步相关性,通过地电场序列和地震序列相对滑动,模拟地震发生过程的三个阶段(震前、同震和震后),从而获得地震与地电场观测之间的时间关联特征。相关系数计算公式如下:

(6)

1.5 地电场优势方位角方法[25-26]

地电场优势方位角方法依据大地电场岩体裂隙模型,通过计算大地电场方位角,得到介质岩体裂隙结构随时间的变化,从而判断该地区是否处于临震状态。以地电场观测中NS、NW测向为例,当两者相关性较高时,大地电场优势方位角α计算公式如下:

(7)

式中:ANW(i)、ANS(i)分别为NW、NS测向第i阶潮汐谐波振幅。

谐波振幅Ai的计算过程如下:

对于一个数据序列yt(时间序列总数n),数学上可表示成:

(8)

其中:ai、bi及Ai计算公式为:

(9)

(10)

2 结果分析

文中利用滑动相关性方法和地电场优势方位角方法,对漾濞MS6.4震中附近地电场台站地震异常统计特征,以及优势方位角的变化进行了回溯性分析研究,得到一些较有意义的现象。

2.1 滑动相关结果

图4中是4个台站滑动相关性结果,图中横坐标表示相对滑动天数,负值表示震前,“0”表示地震发生当天,正值表示震后;纵坐标代表地震序列和地电场序列的滑动相关情况。为便于异常识别,对相关系数变化值ΔR做归一化处理。可以看出对于漾濞MS6.4震中周围的一些历史地震事件,弥渡、洱源和祥云台都不同程度地显示出了与地震事件的相关性,洱源台在EW和NW测向在震前约20天出现集中异常;弥渡台和祥云台的观测异常都在震前10~20天集中出现,且异常几乎都出现在NS和NE测向;但腾冲台比较例外,该台站与所研究的地震事件在震前没有表现出显著的相关性。

图4 滑动相关系数结果Fig.4 The shifting correlation coefficients

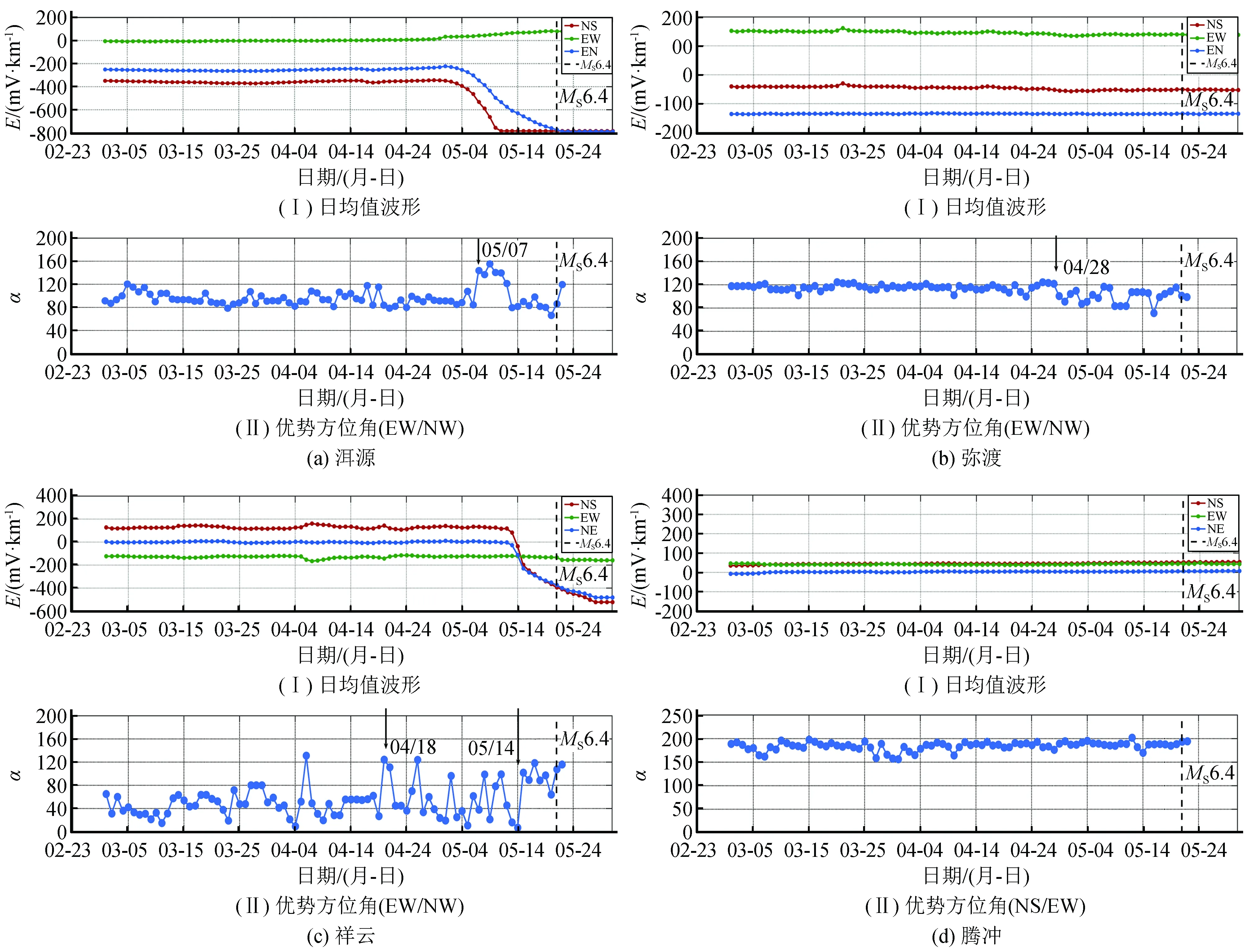

2.2 地电场日均值及优势方位角变化

地电场日均值回溯性分析,主要以相对于正常背景的偏离为异常判定标准。图5是4个台站2021年3—5月地电场日均值波形及优势方位角结果,不同颜色曲线表示不同测向结果。图5(a)中洱源台日均值曲线在5月4日左右发生了趋势性变化,NS和NE测向电场值大幅下降,下降幅度超过600 mV/km,EW测向则小幅上升;图5(c)中祥云台在5月14日左右出现异常,NS和NE测向电场值同样大幅下降,EW测向无异常现象;图5(b)、(d)中弥渡台和腾冲台地电场日均值波形未发现明显异常现象。

大地电场优势方位角与地电场日均值相对应。通常认为,一个断裂带附近多个台站计算出的优势方位角发生准同步显著变化,变化值约45°或90°,且持续一周以上即可判定方位角变化异常。从图5中可以看出,洱源台自5月7日起,方位角中间值从100°左右突跳至150°,持续8天后恢复,在临震时又有突跳的趋势;尽管弥渡台原始波形无太大变化,但方位角在4月28日下降了40°,至地震发生仍处于波动状态;祥云台方位角波动较大,但通常情况下相对比较规律,4月18日前几天呈现出非常稳定的情况,随后出现了大范围的波动,5月14日方位角值整体上升100°左右并趋于稳定,该异常变化时间与原始波形接近;腾冲台在5月13日虽有短暂性变化出现,但仅持续2天便恢复到了稳定状态。

图5 地电场波形及大地电场优势方位角变化Fig.5 Geoelectric field waveform and α change

3 结果讨论

从图5可以看出,洱源和祥云地电场台站在漾濞MS6.4地震前,其日均值曲线在不同日期出现了比较相似的趋势下降现象,鉴于观测资料的可靠性必定会影响研究结果的准确性,所以对文中观测资料的科学性分析是非常必要的。对于洱源台5月4日左右出现变化,台站工作日志记载原因为污水处理厂运行干扰,发现有两个疑点无法解释:(1)污水处理厂运行时间比较规律,其对观测资料的影响应该是周期性的,与资料表现出的趋势性下降异常不符;(2)台站所有测向出现趋势性变化的时间不同步,与污水处理厂的规律性干扰不符。且由于整个分析计算过程以野外观测资料为基础展开,震中周围地电场台站的滑动相关性结果、日均值曲线以及优势方位角之间有较好的一致性,因此洱源台出现的变化与污水处理厂关联不大。同理,对祥云台出现的变化,工作日志虽记载为农田灌溉影响,但其不同测道观测资料不具备同步性和相似性,也说明灌溉影响因素不准确。此外,这两个台站异常现象所表现出的相似性,增强了该现象与此次地震的关联性。

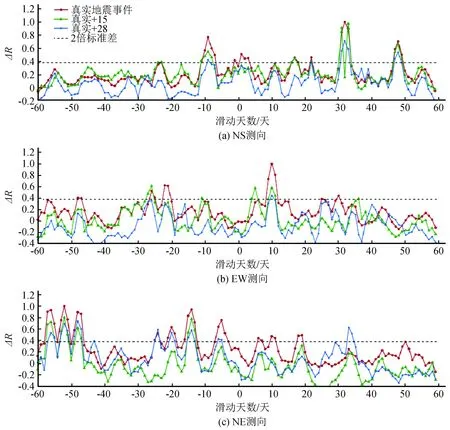

同时,在滑动相关性系数计算过程中,地震事件的数量对结果有一定的影响。为验证文中计算结果的可靠性,采用在真实地震序列中添加随机地震事件的方法来进行检验,如果计算出的震前相关性异常幅度随着随机地震数量的增加而逐渐减少,则能够证明原来真实地震序列计算结果的可靠性(或唯一性)。基于上述思路,以弥渡地电场台站为例进行验证。图6是真实地震事件、随机增加15个地震事件以及增加28个地震事件的计算结果。可以发现,随着地震事件增加,原来比较显著的震前相关性异常逐渐减小,直到没有相关性异常出现(达到其他时期的随机状态)。这个结果从侧面证明,真实地震事件与地电场观测之间确实存在一定的相关性。

图6 新增随机地震事件滑动相关结果图(弥渡台)Fig.6 Shifting correlation results of the added random seismic events (Midu station)

由结果分析可知,洱源、弥渡、祥云和腾冲地电场台站,虽然都在统计区域和漾濞MS6.4地震200 km范围内,但其对地震事件的反映却差异较大。各观测台站映震能力的差别除了距离震中的远近不同以外,还与台站所处的电性结构或地质构造活动有某种关联。依据目标区域已有电性结构探测成果发现[37],映震效果较好的弥渡台处于低阻区域,而祥云台则处于低阻块体边缘地区,这一现象与已有研究结果一致[27]。

在地质构造活动方面,对地震事件比较敏感的洱源、弥渡和祥云地电场台,与所研究地震事件处于同一断裂带,而腾冲台却处于另一断裂系。当震中和台站处于同一断裂时,断层活动导致的地球物理变化,如导电通道的建立,亦或者是岩体优势方位趋于一致等,都可以被及时观测到,而位于不同断裂带的地电场台站,由于没有有效的传播路径,从而可能使得地电场表现出选择性现象[38]。对腾冲地电场台站来讲,很可能无法观测到源于震中区域的异常现象。除位于不同断裂上的台站映震能力不同外,同一台站不同测向的结果也表现出明显的选择性特征,弥渡和祥云台NS、NE测向结果较为相似,该现象可能与研究区域断裂走向有关,当地电场测向与发震断裂(或断层)走向一致或夹角相差不大时,或许更容易观测到地震异常现象。

最后,统计结果中弥渡和祥云台在震前约50天左右时存在一个比较清晰的异常现象,甚至比多个地震电磁前兆异常更为明显,这个现象或许和地震事件与潮汐作用存在显著统计相关性所致[39],更深层次的物理机理仍需要开展更深入研究工作。

4 结论

本文中首先利用滑动相关性方法得到云南漾濞MS6.4地震所处断裂上地震事件与地电场异常出现时间的统计特征,再由地电场波形变化和大地电场优势方位角方法得到此次地震可能出现的异常时间,用不同方法进行对比分析,大大提高了本文研究结果的可信度,所得结论如下:

(1)滑动相关性方法能够对地电场资料和地震事件的相关性进行有效分析,其结果能反映某一区域(如同一构造活动带)地电场地震异常的普遍特征,地电场优势方位角方法能够较准确判定地电场地震异常出现的时刻,相关工作将为地震预测研究提供技术支持。

(2)将统计结果与波形变化以及优势方位角结果对比分析可知,研究区域地电场异常一般出现在震前约20(±5)天,处于地下电性结构快速变化区域(电性过渡带)之上的地电场台站(如祥云台),对地震事件有更高的灵敏性。

(3)对比腾冲台和其他三个台站,以及同一台站不同测向的异常结果发现,地电场台站(如弥渡、祥云和洱源台)对与其处于同一断裂带上的地震事件有较高的灵敏性,当同一台站不同测向与发展断裂(或断层)走向一致或夹角相差不大时,或更能观测到地震异常现象。

虽然通过不同方法的对比分析增强了本文结果的可靠性,但统计过程中地震事件震级偏小、等效地震数量较少,以及地电场资料受到一定程度的干扰,甚至地电场地震异常机理等方面仍有诸多未知,地震预测探索的未来之路还很漫长,仍需不断努力探索。

致谢:感谢地电场观测台站一线观测人员的辛勤付出,对应急管理部国家自然灾害防治研究院陈小斌研究员和南方科技大学姜峰博士提供的原始方案表示衷心感谢。本文部分图件由GMT软件绘制。