蒙哥汗攻蜀撤军后的骨牌效应

熊 梅, 张 典

(西华师范大学 历史文化学院, 四川 南充 637002)

宝祐五年(1257),蒙哥汗兴兵,“诏诸王出师征宋”[1]50。部队由四路军组成:西路军由蒙哥汗亲自率领,攻宋蜀地;东路军先由塔察儿率领,受阻后改任忽必烈为元帅,攻宋京湖;再偏东一道,塔察儿率兵攻两淮,牵制淮西宋军;南路军兀良合台领兵自云南出“斡腹”北上,期与蒙哥汗潭州会师[2]714。蒙哥汗计划以主力夺取蜀地,控制长江上游,进而率军顺流而下,东、南两路军在京湖地区汇合,直捣临安以灭宋[3]222。开庆元年(1259)二月二日,蒙哥汗率军抵达合州重镇钓鱼城,鏖战数月不克,其自身“不豫”[1]53,于七月撤军,“过金剑山,温汤峡而崩”[4]12。

关于蒙哥汗攻蜀,胡昭曦先生分析其对宋蒙关系及局势演变的影响[3]183-255;粟品孝先生对蒙军攻蜀战略得失做出了客观评价[5]241-243;陈世松先生对钓鱼城守战过程给予了详细的复原[6]106-156;李天鸣先生对战争的过程进行了整体论述[2]713-835。蒙哥汗撤军后,宋蒙(元)间的冲突趋于缓和,形成了一段时间的间歇期,双方由外部对抗转向内生发展,使得两者实力发生剧烈变化,本文拟以骨牌效应厘定蒙哥汗撤军后宋蒙(元)力量对比的嬗变过程。

一、蒙哥汗之死成为事件激励源

骨牌效应又称多米诺骨牌效应,其定义是在一个相互联系的系统中,一个很小的初始能量就可能产生一连串的连锁反应[7]。在连续动态的历史发展中,核心人物的生死成为关键的节点,往往蕴含着巨大的初始能量,产生系列连锁反应,进而影响历史的走向。蒙哥汗攻蜀是宋蒙(元)战争的重要组成部分,蒙哥汗身死及其撤军,对后续战争进程乃至宋蒙的命运均产生了显著的骨牌效应。

如果将宋蒙双方构成的整个社会空间视为一个系统,其状态与双方政治、经济、文化、军事等方面存在较大相关性。在蒙哥汗去世之前,宋蒙双方政局基本稳定,军事上对峙相持,系统总体处于动态平衡的状态。

蒙哥汗去世,以其地位的特殊性给予稳定系统一个外来的突发刺激(激励),直接导致蒙古帝国产生了权力真空,使刚刚被整顿巩固的蒙古帝国再次面临权力之争甚至分裂割据的危险,其内部几种势力盘根错节:以阿里不哥为首的蒙古西域人集团、以忽必烈为首的汉儒幕僚集团、以李璮为代表的汉人地主集团、西域被征服地区的分裂势力无不蠢蠢欲动。在利益阵营的重组中,处于宋蒙战争前线的统帅无论是出于汗位争夺的目的,还是观望局势以自保,都暂停外部的战争旋即北还。同时,“每个人的决策取决于别人的策略”[8]52,蒙古政局的变化也促使了南宋内政的变动。蒙军北撤,南宋外部压力顿减,促成一批功臣,如贾似道等,挤入权力中央。贾似道进入朝堂后,一方面剪除旧时理宗宠臣董宋臣、卢允升的势力,“勒令外戚子弟不得为监司、郡守”[9]13782,进而又在朝中丰满自己的羽翼;另一方面为宋廷的生存发展实施探索,推行“公田法”“推排法”等政策以解决财政不足的问题。

由此可见,蒙哥汗去世及撤军成为宋蒙双方环境变化的事件激励源①,使宋蒙历史活动的重心从军事对抗转变为各自内部的权力斗争与求存图强的发展轨道。

二、骨牌的一阶传导:新统治集团的出现

骨牌的一阶传导是外激励作用于系统后的原生影响,处于串联因果链的开端。蒙哥汗去世后,首先在双方政治领域产生激荡,导致各政权内部出现新的统治集团。

(一)忽必烈上台

蒙臣郝经曾为忽必烈分析蒙哥汗去世后的形势:“第吾国内空虚,塔察国王与李行省肱髀相依,在于背胁;西域诸胡窥觇关陇,隔绝旭烈大王;病民诸奸各持两端,观望所立,莫不觊觎神器,染指垂涎。”[10]443在上述诸多势力中,西域诸胡、塔察(儿)国王、李(璮)行省等既不具有夺权正统性也缺乏逐鹿中原的军事力量;具备正统性的蒙哥汗的兄弟中,旭烈兀被派“前往大食地区讨伐邪教徒”[11]265,仅阿里不哥以蒙哥汗出兵前委蒙古本土大兀鲁思“统领留下的蒙古军队和斡尔朵”[11]266为由,“挟居守之权”[12]354,受蒙哥汗旧臣的拥护,在和林行皇帝事。因此,蒙廷内部争斗集中于忽必烈与阿里不哥两股势力。

阿里不哥是一位蒙古本位者,追随集团难以顺应蒙古帝国政治经济和文化由北而南的事实,力主沿用“蒙古法”施政。忽必烈从小受汉地儒士教育,受中原文化影响深厚,他不断搜罗与重用儒士,其汉儒幕僚集团初步形成[13],逐渐接受了儒家修身、齐家、治国平天下的思想,潜邸之时已在中原封地行“汉法”。可见,忽必烈与阿里不哥的争斗不仅仅是权力之争,更是两种治国思想即“汉法”与“蒙古法”之争。

景定元年(1260)三月,忽必烈于燕京继承汗位,受东道诸王以及汉人地主的拥护,辖中原汉地;四月,阿里不哥于和林即位,受蒙哥汗儿子们及旧臣的拥护,辖蒙古本土[14]。双方首先在关陇地区展开斗争,忽必烈任命廉希宪为秦蜀宣抚使前往京兆,诛杀密里火者、乞台不花,接管了关陇地区;九月派遣诸王合丹、合必赤与总帅汪良臣进军川陕地区,大败阿蓝答儿及浑都海,稳定了川陕地区局势;景定二年(1261)十一月,双方决战于昔木土脑儿,忽必烈大胜,阿里不哥势力一蹶不振,最终在景定五年(1264)七月归降忽必烈[3]255。

“汉法”与“蒙古法”之争,决定了未来几十年蒙古帝国发展的道路,从忽必烈击败阿里不哥来看,蒙哥汗之死加速了忽必烈登台,开启蒙古帝国行“汉法”道路,是蒙古提升国力的重要前提条件。

(二)贾似道入主朝堂

贾似道字师宪,台州人,嘉熙二年(1238)进士。初理宗以其知澧州,开启地方官生涯。在此时期,贾似道一方面展现了过人的理财能力,“乘边给饷,服勤八稔,凡备御修筑之费自为调度,尚有余蓄,殊可嘉奖”[15]2803;另一面凸显了军事才能,在鄂州之战中,忽必烈感叹道:“吾安得如似道者用之。”[1]3090

之后,贾似道“以少傅、右丞相召入朝”[9]13781,不断打击宦官外戚势力,“由是权倾中外。”[9]13782针对台谏、太学生的抨击,“务以权术驾驭,不爱官爵,牢笼一时名士,又加太学餐钱,宽科场恩例,以小利啖之”[9]13784。经过苦心经营,贾似道的势力不断做大,在各路各司皆有其党徒,时人叹曰:“立人本朝,惟知有权门而不知有君父,或称其再造王室,或称其元勋不世,或直以为功不在禹周公下,虚美溢誉,日至上前。”[16]21导致“言路断绝”[9]13784,贾似道已牢牢握住南宋的军政大权。

蒙哥汗攻蜀撤军所产生的骨牌效应的一阶传导,造就了宋蒙交往的新生政治力量,即内斗获胜的蒙古忽必烈统治集团和抗蒙有功的南宋贾似道统治集团,这两个统治集团的期望与目标反映了宋蒙(元)双方在政治上最主要的诉求,奠定了宋蒙(元)后续互动的政治基调。

三、骨牌的二阶传导:宋蒙博弈与和缓期的出现

骨牌的系列传导通过具体连续的历史事件来体现,紧随宋蒙新统治集团的出现,双方展开了政治博弈,酿就了一段非剧烈的军事和缓期。

忽必烈登上大汗宝座之后,由于“国家(蒙古)自平金以来,惟务进取,不遵养时晦,老(劳)师费财,卒无成功,三十年矣”[10]441,又经历了汗位之争与“李璮之乱”,蒙古内外急需巩固与休养。南宋方面因“李璮之乱”出兵北上无果,开始紧缩军事活动,不再主动出击。

此时宋蒙(元)之间出现非合作博弈态势,可预判其博弈支付矩阵②如表1。

表1 宋蒙(元)静态博弈支付矩阵

矩阵中,南宋可供选择的策略:进攻蒙古收复中原、维持现状加强守备。蒙古可供选择的策略:进攻南宋扩大领土、维持现状积聚力量。若宋蒙均采取进攻策略,战事难以速战速决,极可能产生漫长又持久的消耗战,双方均无绝对收益,赋值为-10;若一攻一守,守方主场以逸待劳发挥自身优势,攻方损失大于守方,攻方赋值-10,守方赋值-5;若双方均采取守势维持现状,转向内生发展,提升实力,双方赋值为+10。

从当时的实际形势分析,忽必烈继承大统后,内部分裂势力仍然存在,“外侮内叛继继不绝”[1]3715,最典型者为李璮叛蒙;南宋方面,宋理宗下诏责己并“勉谕诸阃进兵”[9]866,各方将领服从中央号令奔赴前线,政令通达。经济上,忽必烈运用“汉法”治理中原地区,“劝农桑以富民”,“不及三年,号称大治”[1]3715;南宋因战争耗费巨大,无论从征税面还是征税名目都已达到极致[17]422-450,依然不足国用,君臣“如坐丛蝟中”[18]243。由于内政经济各有掣肘,双方的较量主要体现在军事上,对阵博弈如表2所示。

表2 宋蒙(元)对阵博弈表

蒙哥汗攻蜀未成殒命沙场,宋军坚定抗战昭示战争决心、山城防御体系滞后起效;宋军趁“李璮之乱”北伐,却惨败收场,蒙古平息叛乱并收复宋军攻占诸地;郝经使宋虽然未达成成文协议,但忽必烈的名义伐宋与南宋不再北上即可证明双方均已倾向于防守策略。

由上,此时的纳什均衡解为{防守,防守},宋蒙之间的军事对抗减弱,双方皆保存实力并利用有限的时间发展生产、整军备武。从景定三年至咸淳三年(1260-1267),南宋“三边”[9]12483中,两淮、京湖几无战事,四川仅有局部战斗,双方在军事上处于相对和缓的状态,为各自进行内部改革、促进社会发展提供了时间与舞台。

四、骨牌的三阶传导:宋蒙(元)实力变化

骨牌的三阶传导从属于骨牌效应的派生影响,是基于二阶传导的结果而产生的新变化。骨牌一阶传导造就了宋蒙(元)新统治集团,首先辐射政权内部,确立了在传导过程中各政权的执政基调。骨牌的二阶传导促成和缓期的形成,在此基础上,不同统治集团为谋求生存与发展采取了一系列调整措施,政权力量开始产生波动,由于发展的不一致性,宋蒙实力出现悬殊。

(一)蒙古实力大增与战略调整

忽必烈即位后行“汉法”,消除了汉地割据势力的威胁,赢得了中原汉地官员与知识分子的好感,使北方汉人对蒙古统治者产生认同,不仅“民安赋役,府库粗实”,且“诸路之民望陛下之拯己,如赤子之求母”[1]3715,巩固了在汉地的统治,生产力得到恢复,社会更加稳定。

1.人口快速增长。到至元七年(1270)北方户口已达1939449户,较蒙哥汗二年(1252)的一百三十余万户有了大幅度的提升[19]252-253。

2.财政得到改善。蒙古帝国最初由耶律楚材制定税收政策,“岁可得银五十万两、帛八万匹、粟四十余万石”[1]3458,后推行“扑买”,打破了原征税体制,导致蒙廷税收不稳。忽必烈建立新税收机构后,财政来源得到了保障,至元四年(1267)“科差”为丝1096489斤、包钞银78126锭,至元六年(1269)税粮达1000000石以上,至元七年(1270)商税达中统钞9万锭[20]753。

3.官僚体制与臣僚结构发生改变。忽必烈即位后针对以往设官甚简的弊端,逐步建立起中央与地方各级行政机构,确立蒙古(元)的政事纲纪[3]258。与蒙哥汗时期相比,文臣武将中汉僚的数量大幅增加,如中统元年至中统四年(1260—1263)间宰相18人,汉人即有8位,极大地促进了蒙古帝国对汉文化及先进技术的吸收。

4.水军壮大。蒙哥汗时期,蒙古水军已初具规模,但装备还相对落后,如攻蜀时期纽璘率舟师驻涪州“以杜宋援兵”[1]3145,舰船遇江水暴涨则“漂”[1]3641,而南宋水军却能逆流而上。至元二年(1265),忽必烈“敕边军习水战”[1]106;至元四年(1267),任张禧为水军总管教二千五百水军;至元五年(1268),造舰船五百予刘整训练;仅两年,“造船五千艘”“练卒七万”[1]3787,人员数倍增加,配备不断升级。

可见,蒙古(元)各领域较前有了长足的发展,为后续战争提供了物质基础与条件。

(二)南宋内政外交更加窘迫

度宗即位后,贾似道在朝中地位更加牢固,“朝廷制诰,称其为师相;臣僚奏章,称其为元臣;门生笺牍,称其为老师”[21]378,对内政亦有不少举措。

1.整肃军纪衍生夹带私货。蒙哥汗征蜀时,南宋军民齐心抗战,各军将领协同拒敌。战后,贾似道借“打算法”整顿军纪之机,重新布控军队权力层,对异己将领或“皆责征偿”[9]878,或贬官免职,代之以贾氏心腹吕文德、孙虎臣、范文虎等等,把持中央及地方军事要职。新晋将领为人“矜功怙宠,慢上残下”[7]4894,时常将军饷据为己有,“金帛悉归于二三大将之私帑”[9]4849,导致腐败滋生,严重破坏了军队清明严谨的生态环境。

2.土地改革适得其反。南宋立国以来,土地兼并日益严重,如重镇建康府,乾道年间(1165—1173)有田7772863亩,到景定二年(1261)仅4341443亩[17]427。为了解决日益紧迫的军饷与财政不足问题,宋廷推行“公田法”[3]274,以低价强买高价民田,如“浙西田亩有直千缗者,似道均以四十缗买之”,又因官僚机构腐朽,“吏又恣为操切,浙中大扰”,造成“六郡之民,破家者多。”[9]13782其后又开展“推排法”,使“江南之地,尺寸皆有税”[9]13783。不仅未使财政不足的情况得到缓解[17]450,又导致民失本业,无土耕作,流离失所。

此时的南宋社会危机四伏:

(1)纸币滥发与通货膨胀。受长期战争的影响,南宋铜钱外流与私铸之风兴盛,“费近二十文之本,方成得一文之利”[22]498,“钱荒”问题愈发严重,导致纸币大量发行,币值不断下降。景定四年(1263)1贯楮币值250文,而咸淳三年(1266)仅值40文左右[17]1084。通货膨胀带来物价飞涨,米一石竟值“缗丝三四十千”[23]70,时人称“楮币蚀其心腹,大敌剥其四支”[9]12241。

(2)军队结构改变与战斗力下降。军中将领长期以士兵为私役,“主兵官苦以劳役,日夜罔休”[9]4872,造成士兵潜逃、民众避征的现象。将帅们只能“白捕平民为兵,召募无法,拣选云乎哉”[9]4840,对数量的追求致使大量老弱废疾充入军队。所募新兵本无战斗信念,又未曾接受专业的军事训练,致有“骄将驭困兵”[21]388之谈。在丁家洲之战中,与敌一触即溃,主将夏贵叹曰:“诸军已胆落,吾何以战!”[9]13786此时宋军的战斗力已大不如前。

(3)水军优势丧失。由于南宋“背海立国”,历来重视水军建设,水军规模与素质一度占强。随着南宋军政滋生的腐败,这种优势在逐渐丧失。首先是军中缺额现象严重,如定海水军六千人,据学者考证实际仅四千人[24]379。其次,军中老弱疾病现象突出,军需物供缺乏后继。时镇江水军号称五千人,“人物坚壮可以出战者,极不过五百人,馀皆疲癃脆懦、纤细短弱。”[23]62舰船更是年久失修,缺乏必要的维护。魏了翁曾指出,长江沿途州郡舰船“缺数甚多”,“其间又有在数而不堪用者。”[25]63

由上可知,在政军改革失败与社会危机加重的合力下,南宋日加窘迫。

五、骨牌传导的结果:历史合力下的宋蒙(元)新局势

(一)内政上:宋起蒙伏走向旗鼓相当

蒙古帝国从成吉思汗到蒙哥汗几十年间,“攻取之计甚切,而修完之功弗逮”[10]445,内则纪刚礼仪、文物典章、官职设置未立,外则西域诸胡、汉族地主等势力有分裂倾向;南宋为传统封建王朝,随着理学的繁荣发展,不仅有完备的官职典制,而且擅牧民之策,社会相对稳定。一言以蔽之,在内政体制上,南宋相对完备而蒙古尚属草创之阶。

忽必烈上台后,建立中央与地方行政机构,“于是一代之制始备”[1]2120;建立都邑城郭和仪文制度,“纪纲法度,灿然一新”[26]839;平定“李璮之乱”,消除了内部分裂割据的危险。南宋贾似道执政后,打击了外戚与宦官势力,继而实行“权相政治”独揽大权,而此时蒙古官僚体制建设逐渐完备。

(二)经济上:宋困蒙贫走向宋疲蒙盛

忽必烈登台之前,蒙古未有完善的赋役制度,岁入来源不甚稳定,且华北地区因不产稻米时常陷入粮食危机[24]376。宋朝南渡后,通过东南六路发展精耕细作、沿海地带扩大对外贸易,经济持续繁荣,但后期军费日益浩繁,官吏贪污严重,岁入已是不堪国用。

忽必烈上台后,蒙古统治中心从“少草木,多大沙”[27]2810的漠北转移至中原地区,加强了对中原汉地的统治,顺应了蒙古(元)经济文化由北向南的历史趋势,以“汉法”促进了社会生产发展,使“仓廪粗完,钞法粗行,国用粗足”[1]3715。时南宋财政分为中央、四川、东南三部分[28],蒙哥汗攻蜀后四川地区残破[29],实难为继;战争程度的加剧迫使宋廷不得不以财富换取将士的忠心,奖赏动辄上百万乃至千万缗[9]867,成为财政开支的重负,最终回落在底层人民身上,而土地改革的失败导致破家者众多,税基遭到动摇,南宋财政已积重难返。

(三)军事上:势均力敌走向宋弱蒙强

南宋迎来蒙哥汗攻蜀战争的北撤,印证了郝经所言:“当我强对,(宋军)未尝大败,不可谓弱。”[10]441从蒙哥汗征蜀与李璮之乱宋军北伐来看,在熟识的己方阵地作战往往具有一定的优势。从蒙哥汗攻蜀战争看,宋蒙前期较量相对持衡。

和缓期中,忽必烈“以教水军、造战舰为先务”[1]128,凭借南宋降将及工匠,训练水军与建造舰船,并利用骑兵优势开拓出水路协调战法,军事战力不断趋强。而南宋经过军事改革,部分忠良惨遭迫害,将领指挥水平有所下降;士兵组成老弱化,军队职业化程度降低;向来持强的水军由于多种因素每况愈下,宋军在战争中的处境越来越不利。

(四)均势失调与战事再起

在骨牌的一、二阶传导中,双方总体处于均势状态,和缓期即是双方妥协的产物。然而均势的状态也是一个动态的演变过程,一阶传导产生的两个统治集团通过二阶传导的政策实施不断发生变化,从三阶传导的结果来看,两股对峙的力量此消彼长,事态向着有利于蒙古(元)一方偏移,双方实力差距不断加大,导致均势被打破。

若世界上有两个或更多的国家各自正在寻求发展自身的种种利益,而当它们之间均势不复存在,且它们之上又没有它们能够赖以保护的机构,那么就有爆发战争的可能[19]195。当蒙古(元)的综合实力超过南宋,且不存在第三方势力进行干预,蒙(元)统治者不论是出于开疆扩土的野心,还是继承征服的传统,宋蒙(元)间的战事已不可避免。

四、结语

蒙哥汗身死后,对宋蒙(元)双方产生了重大影响,并引发了一系列事件,这些事件相互独立又相互关联。本文站在骨牌效应的视角,旨在具体分析这些事件之间的复杂互动过程,力图找出其串联关系和因果循环。

以蒙哥汗身死为契机,骨牌效应开始显现,首先使宋蒙(元)双方的主要活动由军事对抗转向内生发展,继而孵化出两个新的统治集团,双方间的博弈导致和缓期出现,既促使“汉法”在蒙古确立也给予南宋内部调整的机会。然而,由于各政权的独特性与理政的差异性,双方施政结果大相径庭,从而打破了开庆元年(1259)之前均势的状态,蒙古(元)逐渐占据上风。

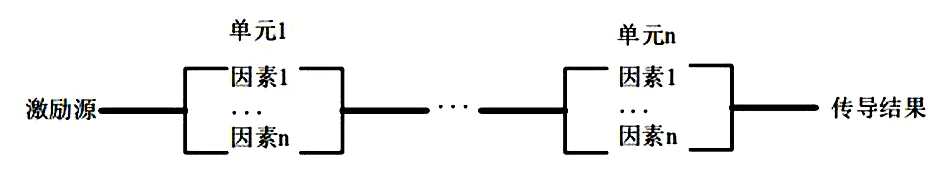

骨牌效应的传播途径,从整体上来看是串联式的连锁反应。有学者称之为“前后具有一定因果关联的‘链式反应’”,并运用社会学术语“机制之串联”(concatenations of mechanisms)来解说骨牌效应[30]。通过梳理蒙哥撤军,并结合实际情况看,在串联式连锁反应外,骨牌效应在单元节点的组成中还存在着复式结构(如同一时空下存在两个统治集团),即并联式(如图1)。因此,运用骨牌效应讨论历史事件时,影响单元节点的因素要予以充分关注。

图1 骨牌效应传导图(自绘)

宋蒙(元)战争作为王朝更替战争,其时间跨度之长为历史少见,战争本身是一个有机的整体,前后发展演变休戚相关。蒙哥汗攻蜀作为宋蒙(元)战争中的重要组成部分,对战争后续走向具有导向性影响,战争的最终结果是蒙古一统天下,而成功之缘由不得不追溯蒙哥汗与忽必烈征宋间歇期中暗藏在历史表象下的各因素。

注释:

① “激励源”又称为“激励”,是施加于系统的外部因子。

② 按博弈论阐明国际关系的常用方法,表中数字为概数而非确数,仅为说明宋蒙采取不同策略之差异。