历史性的断裂与事实上的悖论*——以《大众电影》作为重识“清除好莱坞运动”的一个视角

张咏絮

(浙江理工大学 服装学院,杭州 310018;上海大学 上海电影学院,上海 200040;浙江省丝绸与时尚文化研究中心,杭州 310018)

1949年,新中国的诞生令中国进入了一个崭新的时代,意识形态和话语结构的变化使文艺领域的艺术观念、创作实践和艺术形象随之裂变,构建“‘新中国’的文化/历史表意体系”[1]成为历史的必然;而电影作为意识形态的重要媒介,承载着宣传与教育的双重功能。所以,作为社会主义国家的新中国,一方面要建立属于自己的人民电影,另一方面又要肃清资本主义阵营的好莱坞电影的影响,清除好莱坞电影运动成为构建人民电影体系的当务之急。这场运动既充分利用《大众电影》建立起舆论阵地,又有效使用行政手段控制排片量,在1950年底彻底结束了好莱坞电影在中国的公映,也形成了好莱坞在中国的历史性断裂。但事实的悖论则是,仍有很多观众迷恋好莱坞影片,导演和演员也仍借鉴好莱坞的艺术手法,所以“清除”也仅是在银幕上短暂的消除,其艺术观念和商业手段对中国电影的影响却并未中断。电影史上,无论是好莱坞在中国的终结与离席,还是部分观众与电影人对好莱坞手法的自觉或不自觉的认同,既构成了历史的断裂,又形成了悖论景观。这一现象并未引起学界的充分关注与重视,就是说学界对这场运动的研究,与现实中其对电影史的影响不成正比。因此,本文试图以《大众电影》作为独特的视角,重拾这些被忘却和遗漏的电影史,梳理并反思由此引起的事实上的悖论。

一、新中国的成立与清除好莱坞电影的势在必行

新中国的成立构建了崭新的艺术视觉体系,使得包括电影在内的艺术在观念、内容和形式上都发生了“根本性的裂变”[2]。这种裂变在电影管理上的重要表现是与来自资本主义和代表小资产阶级的好莱坞划清界限,从而建立“文艺为工农兵服务”的人民电影。而“任何失去语境的读解和对话,随着意义的大量散失,都不可能会有真正的成效”[3]。因此,清除好莱坞电影也要从历史语境谈起,在政治与经济的双重驱动下,好莱坞电影的离席具有一定的必然性。

政治与文艺政策直接决定了好莱坞的离席。“‘政治是统帅,是灵魂’,这是新中国的语境,离开这个语境去研究新中国的文艺史、学术史,充其量是盲人摸象。”[4]这一语境不仅决定了我国外交政策、文艺政策的方向,更暗示了好莱坞所代表的资本主义意识形态在当时的中国行不通的历史命运。在外交方针上,我国奉行“一边倒”政策,不仅与社会主义阵营的“老大哥”苏联建交,同时还全方位地学习甚至“照搬”苏联经验,其中就包括电影,“各种影响的种子都可能降落,然而只有那些落在具备条件的土地上的种子才能够发芽”[5]。中苏两国意识形态的同质性为电影的影响提供了可能,从电影剧作的创作、电影理论的发展到英雄人物的塑造、银幕美学的形态等,都留下了苏联电影的烙印。新中国“文艺服从于政治”“文艺为工农兵服务”的文艺政策不仅指明了文艺的性质、文艺为谁服务以及文艺如何为其服务等问题,更规定了文艺工作者服务的方向与内容。因此,好莱坞电影既不合时宜又格格不入,国内知识分子对好莱坞的尖锐批评便可见一斑,郭沫若在《苏联电影是为人民服务的,美国电影却走向反人民路线》一文中便指出:“资本主义国家的美国与社会主义国家的苏联,在政治与文化上都是对立的,所以在电影上面也表现着截然不同的作风……我们可以看到美国电影也跟着美国文化的低落而趋向下坡路——走上反人民的路线。”[6]因此,好莱坞电影所代表的意识形态和新中国的政治文化环境相悖,客观上决定了它无法被新中国接受的历史命运。

经济与商业因素加速了好莱坞的离席。电影的商业属性与生俱来,“没有一部影片是在经济语境之外创作的”[7]。新中国成立前好莱坞占据了中国电影市场的主要份额,不仅攫取了巨大的经济利益,挤压了中国民族电影的商业空间,还拥有广泛的受众,培养了其观影习惯,这也构成了清除好莱坞电影的另一个动机。从20世纪30年代的供片比例可清晰看到好莱坞电影在中国的绝对优势,“1931年全国电影市场的供应比例,美片是54%,国片为38%,其他国影片为8%”[8];而在上海,美片上映比例更高,据“1933年的统计显示,上海37家影院中有19家主要放映美国片;30年代上海上映的影片约有85%是美国片”[9]。新中国成立前中国电影市场尤其是上海被好莱坞影片主导着,其经济收入也自然要分一杯羹给美国,根据汪朝光的研究,美商在上海市场每年收入当在260万元左右[10],这在一定程度上挤压了国产电影的生存空间,因此在新中国的经济环境下,要长足发展中国电影,客观上需要创造条件保障其市场占有率以及经济效益,那么,阻止好莱坞电影对国产电影的冲击就成为必要的切入口。

站在坚守“文艺服务工农兵”的政治政策上,以及保护国有电影工业发展的经济角度上,对好莱坞电影的清除成为新中国成立后管理电影产业的重要议程之一,并被饶曙光视为“新中国电影的第一场运动即清除好莱坞电影运动”[11]随之展开。

二、图像政治:《大众电影》封面与封底的视觉修辞

《大众电影》自1950年6月在上海创刊,其创刊号发行1万册,“三日之内,批售一空,而各派社及各方读者要求批发或者订阅者日益增加”①《拟创办〈大众电影〉半月刊的请示》,上海档案馆,1950年,档号:B172-4-46。,之后又加印4次,总计印发了1.5万份,半年后其印数追加至4.5万份,受众对其的欢迎程度以及其影响力可见一斑。《大众电影》由梅朵和王世桢担任主编,编委主要有电影人夏衍、于伶、顾仲懿、叶以群等18人,于伶在创刊号发刊词《期望》中指出办刊宗旨:“要为新中国电影的兴起,建立舆论阵地。”[12]自创刊之日至1950年底的半年时间里,正值抗美援朝之际,展开对美国的全方位抵制,因此,扩大电影宣传教育便就围绕批评好莱坞电影展开,其中从封面到栏目内容设置,都充分体现了对国产电影和苏联电影的推崇以及对好莱坞电影的批评,其中更是刊发了40余篇批评美国电影“毒害性”的文章,这对清除好莱坞运动起到了推波助澜的作用。

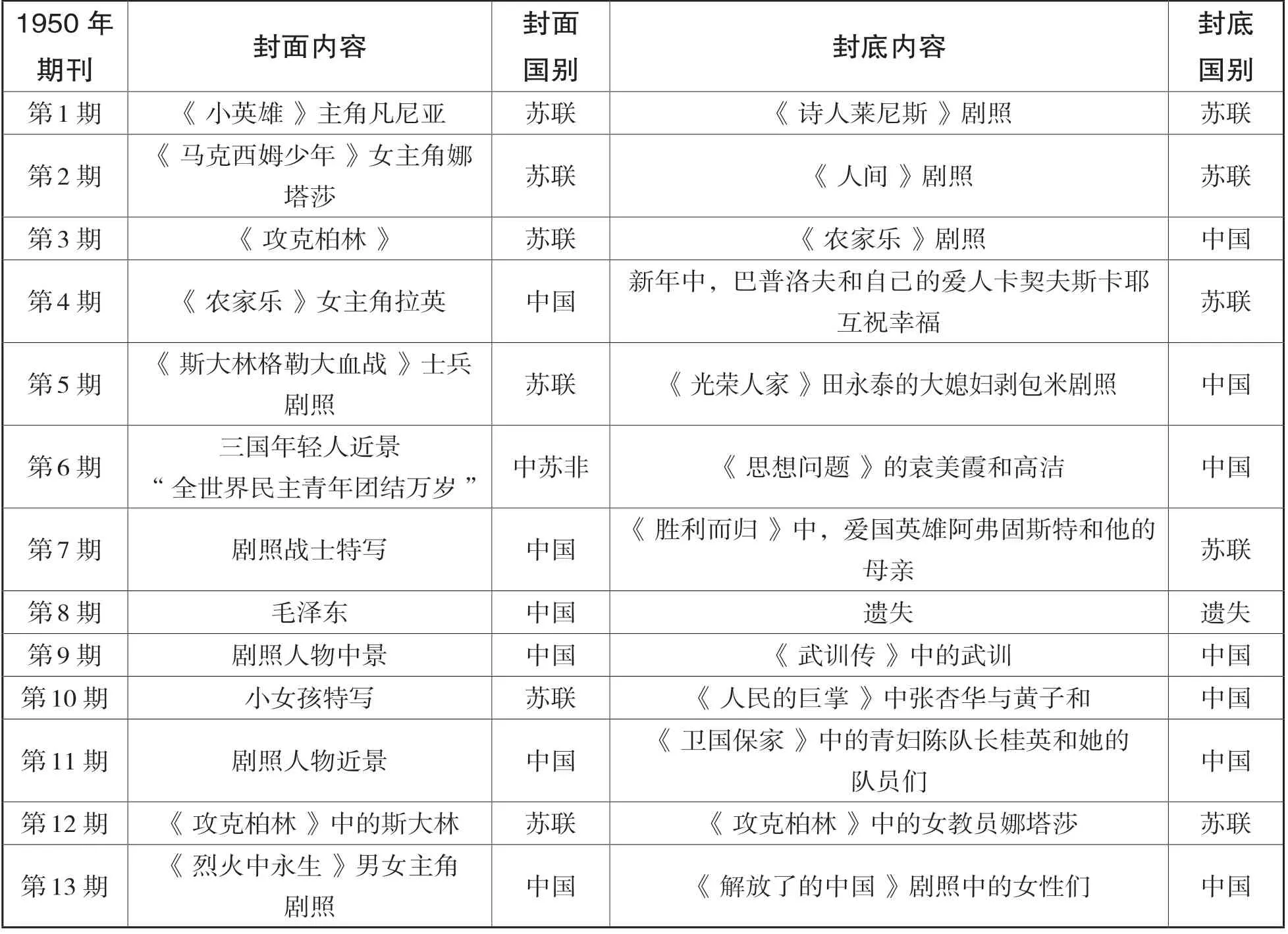

《大众电影》的封面和封底,从创刊起,好莱坞电影剧照就被禁止刊登,好莱坞被彻底清除之际(1950年第1期至1950年第13期),都是中国和苏联的剧照,好莱坞电影剧照甚至在整个“十七年”时期都未登上《大众电影》的封面和封底。(见表1)其中,首期发刊日是“六一”儿童节,为契合节日主题,采用苏联影片《团的儿子》中小主人公凡尼亚的剧照作为封面,此后几期封面无一例外选用了国产片和苏联片剧照。这些封面照片呈现的政治图景诠释了英雄人物对受众的感召力,印证了图像的视觉力量,正如马丁·杰伊说的,我们处在一种“视觉政体”中,视觉具有某种强大的“规训的力量”[13]。因为这种视觉活动已经不是单向的观看,而是蕴含了社会政治内涵,尤其是通过数量的绝对性优势,完成了对受众的视觉的引导。在这13期共计26幅图像中,中国和苏联的各占一半,而英雄人物又是其中的主角;封面封底的图像反映了与“反美崇苏”外交政策一致的文艺倾向,极力摒除了代表资产阶级意识形态的好莱坞电影的一切印记。当时一位读者来信提出疑问:“我是一个十五岁的女孩子,我在一家XX中学读书,我在学校常买《大众电影》,第三期我是从外面摊上买来的。可是当我拿起刊物来时,又看到了封面上是苏联人,我想为什么三本刊物中封面都是苏联人呢?而有时连后面都是的,只有第三期后面是《农家乐》的照片……请编者先生答复我这个问题,也许我的思想还没有搞通的缘故。”[14]编辑的回答是:“我们认为苏联影片不论在哪一方面,我们都是要向他们学习的,不论在思想上艺术上,苏联都是我们的老大哥。”报社的这一回答不仅代表了官方的立场与态度,也更显示出图像的政治导向,一切向苏联看齐,去除好莱坞影响的目的通过图像的视觉修辞完成,正如周宪指出的:“所谓修辞学就是运用言辞来说服或影响他人的一门艺术”[15],即让受众在不知不觉中接受修辞体系,更重要的是受众据此不断地修正自己的世界观,潜移默化地使用相似的修辞策略看待周遭世界,这一过程完成了从认同到自身实践的具体过程。在这26张图像中,内容全是人物图像,身份以工农兵和领袖为主,构图以中近景为主,仅有一张远景剧照,即第5期的封面——《斯大林格勒大血战》的远景的士兵们。中近景以及特写景别的图像强化了人物身份、局部动作以及脸部表情,易于抓住受众的注意力。封面和封底的剧照是整本期刊唯一的彩色部分,与刊物中黑白文字形成对比,色彩更具有视觉冲击力,其读图方式也比阅读文字更省力。另一方面,读者通过凝视完成对内容的认同,英雄人物作为人们理想的化身,满足了读者对于英雄的崇拜和敬仰情结,也完成了《大众电影》议程设置中图像的修辞策略,勾勒出被大众接受的关于英雄的审美范式。

表1 《大众电影》1950年第1期至1950年第13期封面与封底内容

三、从道德化到政治化:《大众电影》批判好莱坞电影的议程设置

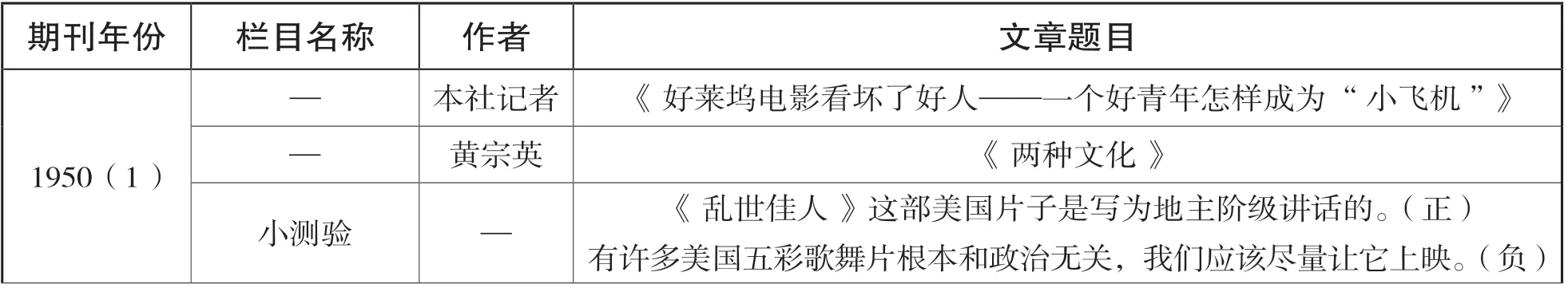

《大众电影》从封面与封底的视觉修辞摒除了好莱坞的踪迹;同时,其栏目安排和文章内容明确显示了批判好莱坞电影的议程设置。大众媒介具有的议程设置功能具体是指“通过反复播出某类新闻报道,强化该话题在公众心目中的重要程度”[16]。1950年第1期至13期的《大众电影》对好莱坞电影的批判数量之多、频次之高、传播范围之广、立场之坚定和导向之鲜明,显示了对美国电影批评和驱逐的决心。(见表2)这些文章的主要目的是揭示美国电影的毒害性,让观众与资本主义意识形态划清界限。这一议程设置通过平民化与专业化两种舆论批评手段完成,其内容也从对美片道德伦理的批判逐渐转向泛政治化的批判。

表2 《大众电影》批评好莱坞电影的文章

(续表)

首先,《大众电影》通过读者“发声”,使得对美片的批判更加平民化。一方面,设置栏目让读者表达自己对美片的看法以及亲身经历,如第4期刊登的冯嘉真的《美帝影片浪费了我的少年时光》、邓依柳的《我曾经疯狂迷过蓓蒂葛兰宝 现在挣脱了美帝影片的魔掌》;第9期在“电影学习奖金”栏目中浩荡的《美帝电影害了我 竟使我认为劳动可耻》; 第11期在“家庭妇女座谈”栏目中,《不要再上美帝的当》《“美国之音”要葬送孩子的命运》《美帝影片对我的毒害》等,拉近了与其他读者的距离。另一方面,设置“小测验”“编者读者往来”“工人俱乐部”“家庭妇女座谈”等栏目与读者互动,既接受读者反馈,也引导读者对美片的看法与态度。以“小测验”栏目为例,包括填空题、选择题和判断题,题目内容有明显的意识形态导向,如第1期的正负判断题:“《乱世佳人》这部美国片子是写为地主阶级讲话的(正)”,“有许多美国五彩歌舞片根本和政治无关,我们应该尽量让他上映(负)”;第2期的选择题“美片《魂断蓝桥》是以寻找不出真实根源的悲剧来曲解生活的真相的”,填空题“举出五个美国反动的电影工作者的名字、举出三个直接造谣攻讦苏联的美帝影片”……这些问题包含了价值判断。此外,“编者读者往来”和“工人俱乐部”栏目既有读者的讨论,编辑部的回复也强化了对美片的批评方针,如第5期读者来信《怎样清除美帝影片影响》,就对刊物提出了自己的不满,认为《大众电影》“却从来没有系统地批判过一部‘有毒素的美国影片’”,就此编辑回信也阐明了消除美国影片的影响“并不是只有直接批判每部美帝影片才可以达到”,也通过其他形式开展了消除美帝影片影响。这一过程中,刊物对美片的言辞越来越激烈,从文章题目可看出这一趋势。到了第11期,“工人俱乐部”栏目刊登李宝华的文章《美帝电影滚出去!》,文中提到:“我渐渐地认识到美帝的影片是有毒素的,是麻醉、毒害、欺骗、恐吓中国人民的一种文化侵略工具。”并在文末再次强调:“把美帝电影赶出是非常准确的。”这些读者来信显示出对于美片抵制态度的一致性,并且从抒发和讲述个人看法发展到号召和动员更多读者抵制,其批评轨迹也从道德层面逐渐上升至政治的高度,言辞也从温和含蓄走向激烈直接,这些变化表明国家对于清除好莱坞的进程也在不断加紧。

其次,《大众电影》充分发挥意见领袖的作用,本社记者以及电影人的观点和意见对其他读者起到了舆论引导作用。创刊第1期,记者通过采访18岁的吴政铭同学,就其生活经历说明变成“小飞机”的过程,以此佐证美帝影片的毒害性。[17]此外,演员黄宗英连续两期发表《两种文化》,讲述了一位十六七岁的女孩子主动找她聊天的经过,并认为“这位小姐就是这‘美国电影’的俘虏了”[18]。而后再次相遇是这个小姑娘参加了文工团,通过她的行为转变表达了作者的观点:“我觉得千千万万的女孩子有着和她一样的过去,也有着和她一样的光明的将来。”[19]京剧演员言慧珠在《从好莱坞电影谈到我演〈影迷传〉》一文中,指出自己对于好莱坞的看法是“为它的主人资本家们服务,夸耀老板们享受的物质生活,和一些黄色的东西来欺骗观众使人中毒、麻醉”[20]。《影迷传》的导演洪谟也发文《〈影迷传〉与美国电影》谈到了创作此片的动机:“佐临先生看到战后美国电影更猖獗地来到了中国,散播着更多的毒害;引起了他写这个剧本的动机。想通过这个剧本,用讽刺戏剧的形式向观众们说明美国电影的毒害和影响。”[21]在第11期,主编梅朵执笔写了名为“美帝电影中的文艺片——你爱看美帝文艺片吗 请你见见它的真面目”的文章,抨击了常被人们忽视其危害性的类型片之一——文艺片,认为其“宣传的方法更狡猾”,即“美帝不用直接的杀戮来宣传它的侵略思想,而以另一种伪善的同情西班牙人们斗争的面目诱骗别人投降”。这些来自专业人士的批评,对于读者更具有权威性,其批评视角即有对美片“毒害性”的揭露。

就此,以《大众电影》作为舆论阵地,在公共领域完成了全方位的对好莱坞的批判,并在1950年底将美片彻底逐出了中国银幕,终结了好莱坞在中国的历史,也构成了电影史上关于好莱坞绝无仅有的历史性断裂。

四、清除好莱坞电影的事实上的悖论

好莱坞电影在新中国成立后受到道德和政治的批评,而有意味的是其影响余波并未就此消失,于是形成了一种事实上的悖论现象,即一边是公共领域实现了不再放映好莱坞电影的效果,另一边是导演们并不排斥其艺术手法,仍在继续借鉴和运用,部分影迷们也发声表示反对清除好莱坞电影。因此,清算好莱坞的事实上的悖论也同样值得反思。

电影作为舶来品,其创作和发展与好莱坞电影结下了不解之缘,中国早期电影创作更是受到了好莱坞电影的影响,导演更是从中借鉴了艺术手法,一定程度上推动了国产影片的发展。导演张石川“唯一的嗜好就是看美国电影,目的也在偷学东西。从美国电影里偷来一些零碎,拆拆补补,改头换面,变成自己的‘创作’”①转引自汪朝光:《众里寻他千百度——20世纪上半叶美国电影的中国内地映像》,《学术研究》2010年第2期。。张石川并非全盘接受好莱坞技巧,而是在创作过程中将其进行了本土化的改造,并在组建六合影戏营业公司时,电影发行放映方面也模仿了好莱坞的联合放映体系,是当时首个发行联营机构。夏衍则在《压岁钱》《女儿经》等片中借鉴了好莱坞的商业化和娱乐化表达,通过歌舞表演制造视觉奇观满足观众的娱乐需求。导演吴永刚也坦言:“在电影艺术——特别是叙事法、结构、电影语言等方面受西方电影的影响是很深的。”[22]当时我国缺少专业培养电影人才的机构,美国电影一定程度上充当了启蒙老师的角色,正如有学者所言:“美国电影,发展最速,其贡献亦最多。如编剧、导演、摄影、配景、表演、化装等等,凡关于电影剧之需要者,无不各有专著,可资借鉴。此皆吾国电影学校之绝妙教科书,足以导吾于进步。”[23]中国二三十年代的侦探片、言情片和伦理片等类型片的情节模式和类型特征,很多都借鉴了好莱坞,对这些艺术手法的运用逐渐形成一种自觉,因此,即便在声讨和“清算”好莱坞电影的氛围中,电影艺术家对好莱坞的态度也并非与其批判态度一致,他们甚至仍在使用着好莱坞的一些技巧。石挥还在1956年强调了中国进步电影在无产阶级革命运动中的重要作用,尤其指出:“我们不要总带上一副有色眼镜来看待它,不要一概加以‘商业的’、‘黄色的’、‘神怪的’、‘受好莱坞影响的’……等消极的名词,而抹杀了它的进步方面。我们应积极地、认真地来研究它,挖掘它的优秀的部分。”[24]这事实上是对进步电影借鉴好莱坞电影的一种辩白,也是对美国电影可取之处的肯定。

新中国成立后的“十七年”时期正是好莱坞在中国的绝迹时期,却依然能在国产电影中找到好莱坞风格的叙事和视觉印记,尤其是强调故事曲折、情节跌宕起伏、善恶分明、二元对立和大团圆结局的程式,就来自传统好莱坞的情节剧。受左翼文化和好莱坞电影浸染的导演谢晋,其作品被美国学者尼克·布朗概括为“政治情节剧”,把中国传统的通俗剧与好莱坞情节剧相结合,巧妙地完成了主题上政治向道德、悲剧向正剧的置换,将个人情感与命运的私人领域与历史政治的公共领域有效地缝合。而谢晋电影与好莱坞电影之间的关联性也成为朱大可对谢晋模式最早的发难,将其归为“中国文化变革进程中的一个严重的不协和音”[25]。事实上,谢晋在“十七年”时期的电影创作,其叙事类型、主题内容、人物形象、镜头语言等,正是有效地面对和解决了清除好莱坞电影带来的“悖论”,甚至可以说是有效地实践了一条既不同于新中国成立前也迥异于好莱坞的电影模式,并且影响了中国电影在好莱坞离席后的创作,在新的语境下解决了美学、道德和政治之间的矛盾。

可见,新中国成立后清除好莱坞电影运动引起的悖论就在于,一边是对于其政治和道德的批评,另一边则是电影人自觉不自觉的技法模仿与运用;与此同时还培养了本土观众的观影经验,一批好莱坞影迷们习惯于美国式的叙事表达。这些观众除了普通的市民百姓,还有名人学者,“从鲁迅、张爱玲到施蛰存、刘呐鸥、穆时英,从鸳鸯蝴蝶派文人写手,到新感觉派代表人物,几乎无一例外”[26]。作为影迷的鲁迅,“一生共看了152部影片,其中美国电影129部,约占85%”[27];作家施蛰存也常常光顾巴黎大戏院,而这些作家的小说作品中也常常可见好莱坞的踪影,有学者断定“在刘呐鸥以及穆时英的不少小说中,其语言与形式很显然受惠于他们所看的外国电影”[28]。由此看来,好莱坞电影在中国的放映很大程度上塑造了影迷们的审美偏好,好莱坞电影的“绝迹”,也同样引起了部分影迷的质疑与反对。当时有读者来信对禁止美片提出了相反的意见,强调了美片放映的经济利益,以及并非所有美片都是低劣的,美国电影工作人员多数也是正派的和爱好和平的,并指出“不分青红皂白地拒绝所有美国电影,对这些人是不公平的。②转引自杨远婴:《中国电影专业史研究·电影文化卷》,中国电影出版社2006年版,第525页。从以上表现看,中国电影确实在模仿和借鉴好莱坞电影的过程中逐渐形成了自己的风格,美片也为一些文人提供了创作灵感,部分观众也认同好莱坞电影中的有益因素,就是说,来自官方的清除好莱坞电影运动与来自民间的对好莱坞电影的部分认同形成了事实上的悖论。

结 语

在受《大众电影》为首的各类电影期刊的影响以及行政干预下,清除好莱坞运动取得了实际效果;与此同时,在电影从业者和受众中引起的创作与观影悖论,更值得进一步反思。悖论涉及电影本体的问题,“电影既是艺术又是商品又是传媒工具”[29]。在当时,电影的传媒工具属性明显,重视其在意识形态领域的宣传教育功能,艺术性和商业性则是从属地位;然而之所以产生了导演继续模仿好莱坞和观众留恋好莱坞的悖论,就在于其票房上的“卖座”和艺术上的“好看”。夹在艺术、商业和宣传三者间的好莱坞电影,同时携带着迥然的意识形态因子,处在政治历史环境下,便不难理解好莱坞在中国的历史性断裂与缺席处境。