我国农民工回流的历史发展、变动趋势及保障路径

摘 要:為探讨新型城镇化建设背景下农民工回流的变化,根据已有研究对企业制度改革时期、全球金融危机时期和城市人口调控时期我国农民工回流返乡的历史发展进行了归纳总结;以2010—2019年全国农民工监测数据为基础,研究发现选择本地就业的农民工不断增加,农民工向中西部地区流动趋势增强,新增农民工流动范围逐渐缩小,高龄农民工倾向于选择回流务工;分析了农民工群体回流返乡的影响因素,主要包括国家政策牵引农民工实现就近就地转移、中西部地区经济发展水平持续增强、高龄农民工人力资本难以满足东部产业结构升级的要求、农民工群体与社会交互过程中的自主理性行为;并在完善中西部地区城市群协同发展机制充分发挥引领带动作用、改善创新创业环境大力支持返乡农民工创新创业、加强基本公共服务建设提高社会保障水平等方面提出了建立回流返乡农民工群体的长效保障机制的建议。

关键词:农民工;流动趋势;保障机制;新型城镇化

中图分类号:F323.6 文献标识码:A DOI 编码:10.3969/j.issn.1006-6500.2021.06.014

Historical Development, Change Trend and Guarantee Path of the Return of Migrant Workers in China:Based on the Monitoring Data Analysis of National Migrant Workers from 2010 to 2019

CHEN Xidi

(Guangzhou University,Guangzhou,Guangdong 510006,China)

Abstract: To explore the changes of migrant workers returning to their hometown under the background of new urbanization, this paper summarized it from three periodsincluding the enterprise system reform period, the global financial crisis period and the urban population control period, according to the existing research. Based on the national monitoring data of migrant workers from 2010 to 2019, the research indicated that the number of migrant workers choosing local employment and the flow trends to the central or western regions were increasing, while the flow range of new migrant workers was gradually narrowing, and the elderly migrant workers tended to choose return work. The influencing factors of migrant workers returning to their homeland mainly included the implementation of local transfer by national policies, the continuous enhancement of economic development in central and western China, the inability of human capital of elderly migrant workers to meet the requirements of industrial structure upgrading in eastern China, and the independent rational behavior of migrant workers in the process of interaction with society. Suggestions were put forward to establish a long-term guarantee mechanism for returning migrant workers, such as giving full play to the leading role in the aspects of perfecting the coordinated development mechanism of urban agglomerations in central and western regions, improving the innovation and entrepreneurship environment for vigorously supporting the innovation and entrepreneurship of returning migrant workers, strengthening the construction of basic public services and improving the level of social security, etc.

Key words: migrant workers; flow trend; guarantee mechanism; new urbanization

自1978年“对内改革、对外开放”的政策实行后,我国农业生产率得到了极大提高,农村地区大量富余劳动力开始大规模地从中西部地区向沿海发达城市流动,成为推动中国经济发展的新兴力量。不过,随着近年来新型城镇化建设目标的提出、城市产业结构转移以及内地县域经济的发展,农民工流动呈现出明显回流趋势。据全国农民工监测调查报告显示,2019年在东部地区就业的农民工同比下降0.7%,而中部地区同比增长2.8%,西部地区同比增长3.0%,中西部地区总量占全国比重提高至42.9%,表明中西部地区吸纳农民工就业的能力得到大幅提升,农民工回流态势已逐渐明显增强。

回流返乡还是继续留在城市发展,不仅是农民工个人和家庭生存发展面临的重要问题,也是农民工输出地和流入地经济社会发展面临较大影响的问题。在此背景下,利用全国性的调查数据,深入探讨农民工在一定周期内回流返乡的变动趋势及其影响因素,探究可能出现的社会结构变化,无疑具有重要的现实意义。本文根据已有研究报道对我国农民工回流返乡的历史发展进行了归纳总结,并以2010—2019年全国农民工监测数据为基础,探讨在新型城镇化建设下农民工流动的趋势特征、影响因素及保障路径,以推动以人为核心的新型城镇化建设不断向前发展。

1 我国农民工回流返乡的历史发展

农民工回流返乡并不是近期才出现的,自从农民工流动开始,农民工回流返乡就在持续不断的发生。结合我国改革开放的发展历程,我国农民工回流返乡大体经历了3个重要时期。

1.1 企业制度改革时期

20世纪八九十年代,随着我国改革开放政策的实行以及农村农业生产经营方式的改变,我国农村地区大量富余劳动力开始流向城市,其实早在文革时期通过各种渠道招收进城务工的农民就高达1 300万[1]。随着社会主义市场经济体制的建立,我国民营经济得到快速发展,国有企业受到民营经济崛起的冲击以及亚洲金融危机的影响,国有企业职工冗余、产能过剩以及领导体制难以适应经济发展等诸多弊端开始突显。这一时期仅国有企业的富余职工就超过3 000万人,许多行业在职人员的富余率多达30%,少数企业甚至高达50%[2]。随后国有企业通过兼并、重组、建立现代企业制度等方式进行经济体制改革,这直接导致大量国有企业职工下岗待业。上海公有制企业下岗职工人数从1990年3.2万人发展到1994年19.1万人,下岗职工人数年均增长65%[3],到1995年底,全市下岗待业人员有86.1万人,失业人员15万人[4]。为缓解城市职工失业压力,解决下岗职工再就业难题,1995年初,劳动部发布了《关于全面实施再就业工程的通知》,提出了促进失业职工再就业和企业富余职工分流安置的具体政策、措施。有的城市对优先招纳下岗职工的企业实行奖励,有的城市采用清退外来民工的办法为下岗职工腾出岗位,仅南京市高等院校就清退了1 000多名外来工[5]。当进城农民工遭遇企业职工下岗再就业的冲击,很大一部分农民工难以找到工作,不得不选择回流返乡。

1.2 全球金融危机时期

2007年4月美国第二大次级抵押贷款公司新世纪金融公司申请破产保护,“次贷”危机拉开序幕。2008年9月,美国第二大投资银行雷曼兄弟破产,国际金融危机正式爆发并迅速蔓延至其他国家。我国经济自2008年开始出现了明显的下行趋势,其中出口贸易加工类产业及制造业、房地产业等劳动密集型产业受冲击较大。从2008年11月开始,进出口增速呈现负增长,到2009年11月,我国进口增速同比下降13.7%,出口增速同比下降18.3%,我国GDP增速从2007年的14.2%下降到2009年的9.4%。许多中小企业陆续减产、裁员和关闭导致大量岗位流失,失业率增加。我国城镇登记失业人数从2007年的830万人增加到2009年的921万人,城镇登记失业率从2007年的4.0%增加到2009年的4.3%。受教育程度较低、人力资本积累程度较差的进城务工农民深受影响。2009年春节前外出务工返乡农民工大约7 000万人,占外出农民工总量50%,其中约有多达3 481万左右的农民工面临着结构性失业的风险[6]。为应对国际金融危机的冲击,从2008年12月开始,国务院办公厅陆续颁布《关于当前金融促进经济发展的若干意见》(国办发〔2008〕126号)、《关于切实做好当前农民工工作的通知》(国办发〔2008〕130号)等20多份政策文件来进一步扩大内需、调整产业结构和推动经济平稳增长,以期在最大程度上减少金融危机对我国经济发展和农民工就业的影响,但是相当数量的农民工集中提前返乡仍难以避免地给城乡经济和社会发展带来了新的诸多问题。

1.3 城市人口调控时期

随着北京、上海、深圳等特大超大城市人口规模的持续增长,由人口膨胀引发的拥堵、污染等“城市病”愈发严重,据历年中国统计年鉴可知,2009—2014年各特大超大城市人口规模处于高速增长阶段,其中北京市常住人口年均增速接近50万人,其中外来常住人口为34万人;上海市常住人口年均增速为36万人,其中外来常住人口为30万人。特别是在2010年,北京市常住人口增加了102万人,其中外来常住人口90万人;上海市常住人口增加了92.4万人,其中外来常住人口80.8万人,人口增长净值达到最高峰。2014年中央发布的《国家新型城镇化规划(2014—2020)》明确提出“全面放开建制镇和小城市落户限制,有序放开中等城市落户限制,合理确定大城市落户条件,严格控制特大城市人口规模”,北京、上海、杭州、武汉等地纷纷出招严控人口规模,包括启动产业转移外迁、建设城市副中心、探索积分入户政策等[7],“严格控制”成为特大城市进行人口管控的共同手段,不同城市的人口控制效果根據政策严厉程度有所不同,其中北京市和上海市效果最为显著。据历年中国统计年鉴显示,2015—2019年,北京市常住人口年均增加仅为0.4万人,常住外来人口年均减少高达约15万人;上海市常住人口年均增加不到0.5万人,常住外来人口年均减少约2万人。与此相反的是,随着“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带等区域发展战略的实施,以重庆、成都领衔的中西部城市群吸纳农民工就业的能力持续增强,从东部沿海特大超大城市疏解的流动人口逐渐流入。据农民工监测调查报告[8]统计,2019年在中部地区务工的农民工比2014年增加了940万人,在西部地区务工的农民工比2014年增加了1 070万人,占全国农民工总量的比重分别提高了2个百分点和2.6个百分点,农民工劳动力向中西部转移趋势明显。

2 我国农民工流动的变动趋势分析

2.1 数据来源

本文采用的农民工流动数据主要来源于历年全国农民工监测调查报告,该调查范围涵盖了全国 31 个省(市、自治区) 的农村地区,覆盖面广,数据具有代表性,所涉及的调查样本超过20万人。农民工是指户籍仍在农村,调查年度内在本地从事非农产业或外出从业6个月及以上的劳动者,前者为本地农民工,后者为外出农民工。东部地区包括北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东、海南11个省(市);中部地区包括山西、吉林、黑龙江、安徽、江西、河南、湖北、湖南8个省;西部地区包括内蒙古、广西、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆12个省(市、自治区)。农民工的就业地区分布,除东部、中部和西部地区外,另有0.3%的外出农民工在港澳台地区及国外从业。因2013年农民工监测调查报告中未能得出按输出地和输入地划分的农民工数据,故采用考察年份区间除2013年外其余年份按输出地和输入地划分的农民工数据的均值补全2013年的数据。此外,由于2016—2019年的监测报告中除东中西部地区外单列了东北地区,为方便统计分析,按照2010—2015年的区域划分方法将辽宁省归入东部地区,吉林省和黑龙江省归入中部地区,各省人数则结合该省当年统计年鉴中“年平均人口”的比例测算。其余经济社会发展数据主要来源于历年《中国统计年鉴》、《流动人口发展报告》及国家统计局、中国政府网、中国经济网官方网站。

2.2 结果与分析

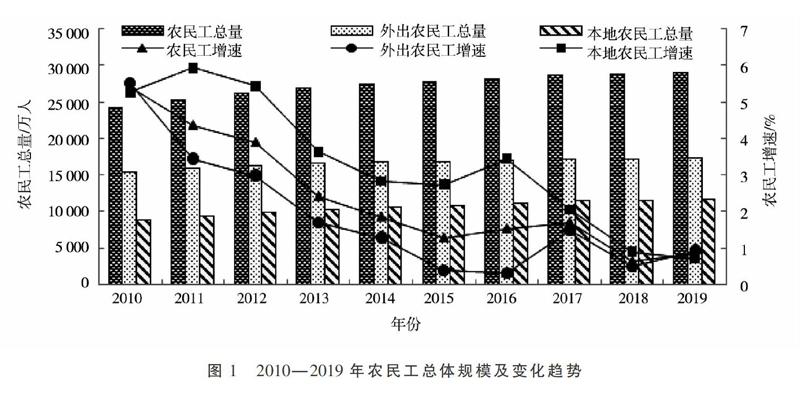

2.2.1 选择本地就业的农民工不断增加 由图1可知,2019年农民工总量达到29 077万人,比上年增加241万人,增长0.8%。其中,本地农民工11 652万人,比上年增加82万人,增长0.7%;外出农民工17 425万人,比上年增加159万人,增长0.9个百分点。2010—2019年,农民工总量、外出农民工和本地农民工总量均在持续增加,其中,本地农民工占农民工总量的比重从36.7%提高至40.1%,而外出农民工占农民工总量的比重从63.3%下降至59.9%。这十年间三者的增速均在缓慢下降,虽然2010和2019年本地农民工的增速略低于农民工总量增速和外出农民工增速,但其余年份本地农民工增速均大于农民工总量和外出农民工增速。由此可以认为,本地农民工增长较快,占比提高,农民工总量的增加部分多来自于本地农民工,即越来越多的农民工选择户籍所在乡镇地域内从业,就近务工成为他们的优先选择。

2.2.2 农民工向中西部地区流动趋势增强 2019年,在全部农民工中,16 100万人在东部务工,比上年减少112万,下降0.7%,占农民工总量的55.5%。6 718万人在中部务工,比上年增加166万,增长2.5%,占农民工总量的23.2%。6 173万人在西部务工,比上年增加180万,增长3.0%,占农民工总量的21.3%。

从图2可以看出,虽然东部地区一向是农民工的主要输入地,但其占全国农民工总量的比重却在不断下降,与其相反的是,中西部地区不论是人数还是比重都在不断提高,其中西部地区以年均4.4%的增速快于中部地区年均2.7%的增速。由此表明,东部地区吸纳务工的农民工减少,中西部地区吸纳务工的农民工数量持续增加、吸纳能力不断增强,农民工向中西部地区回流趋势明显,流动的空间指向性和地域集中性发生明显变化[9]。

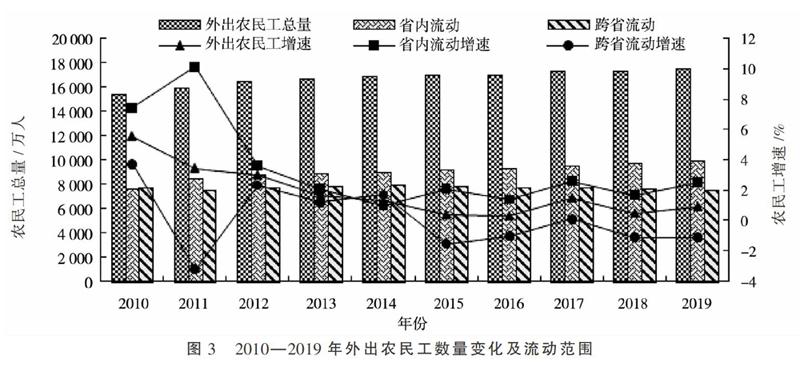

2.2.3 新增农民工流动范围逐渐缩小 随着农民工总量的增加,外出农民工数量也在持续增加,其中选择省内流动的人数在不断增加,选择跨省流动的人数在不断下降。如图3所示,除2014年外,跨省流动农民工的增速均低于省内流动农民工的增速,特别是2011年,跨省务工的人数大幅减少,改变了多年来跨省外出农民工比重大于省内的局面,2015年跨省流动的农民工增速再次急速下降,此后增速基本为负数。

整体上省内流动农民工占外出农民工总量的比重从49.7%提高至56.9%,而跨省流动农民工占外出农民工总量的比重从50.3%下降至43.1%。新增外出农民工主要在省内流动,省内流动农民工增量占外出农民工增量的96.4%,新增农民工流动范围逐渐缩小。

2.2.4 高龄农民工倾向于选择回流务工 受农村人口结构变化、各年龄段特别是50岁以上农村劳动力非农劳动参与程度提高、农民工就地就近转移增加的影响,农民工的平均年龄不断提高,从2010年的35.5岁提高至2019年的40.8岁。从图4可以看出,农民工年龄构成出现两级分化的现象,即50岁以上的农民工占全国农民工总量的比重逐年提高,年均提高约1.2个百分点;41~50岁农民工的占比也在小幅增加,年均增长约0.4个百分点;31~40岁农民工的占比增加较为平缓,年均增长约0.2个百分点;21~30岁农民工的占比下降明显,年均下降约1.3个百分点;16~20岁农民工的占比年均下降0.5个百分点。表明青壮年农民工比重不断下降,中老年农民工比重不断上升。

2014年全国50岁以上农民工增量为597万人,超过当年全国农民工总体增量的501万人。到了2019年,全国50岁以上农民工增量为694万人,本地50岁以上农民工增量为341万人,而此时全国农民工总体增量仅为241万人。农民工的新增速度远不及农民工老龄化的速度,农民工老龄化现象不断加剧。在农民工总量增速下降的前提下,结合历年来本地务工人数及省内务工人数的增加,可以认为高龄农民工的增加与本地务工人数的增加及省内务工人数的增加几乎是同步进行的,表明随着务工年限的增长,农民工的流动范围在不断缩小,会优先选择本地务工,甚至回流返乡重新回归农业。

3 我国农民工群体回流返乡的影响因素

3.1 国家政策牵引农民工实现就近就地转移

2014年3月,中央发布的《国家新型城镇化规划(2014—2020年)》明确提出要“引导有市场、有效益的劳动密集型产业优先向中西部轉移,吸纳东部返乡和就近转移的农民工”、“我国将引导1亿人口在中西部就近城镇化”。同年7月和9月又陆续发布《关于进一步推进户籍制度改革的意见》和《关于进一步做好为农民工服务工作的意见》,进一步扩大教育、医疗、就业和社会保障等基本公共服务在农业转移人口和其他常住人口中的覆盖面,为农民工就近就地转移提供了相应的配套措施。2019年,习近平总书记多次主持召开推动中部地区崛起的工作座谈会,着重强调做好中部地区崛起工作。据不完全统计,从2014年开始至今以“农民工”为关键词、按发布机构分类的国家相关政策文件多达200多份,在这些国家政策的有利拉动和牵引下,以中西部地区为输出地的农民工逐渐回流,流动的空间距离逐渐缩小,实现就近就地转移,不仅有利于中西部地区经济稳定发展,也有利于我国人口布局更加合理协调。

3.2 中西部地区经济发展水平持续增强

随着西部大开发和中部崛起战略的深入推进,中西部地区城市基础设施建设、公共服务水平及交通网络条件得到极大改善,利用自身资源优势承接东部地区的转移产业,创造了大量劳动岗位,拓宽了本地农民工就近就地就业渠道,也提高了经济发展水平,缩短了其与东部地区的区位发展落差。中西部地区生产总值占全国生产总值的比重从2010年的41.7%提高到2019年的45.2%,提高了3.5个百分点,从2010年至2018年,重庆和武汉人均地区生产总值平均年均增长量均超过10%。即使是在新冠肺炎疫情严重冲击下的2020年上半年,中西部地区的多数省份在经济运行方面依然能够率先实现正增长[10],体现了中西部地区雄厚的经济基础。有研究表明,在中西部地区就业的农民工月均收入虽然不及东部地区,但月均结余超过东部地区,工资水平增速也快于东部地区,进一步增强了农民工本地就业的吸引力,成为新兴的人口流入中心。总体而言,随着中西部地区经济发展水平持续显著增强,中国区域发展结构正逐步由差别化向均衡化转变,尤其东部与中西部地区经济发展差距将进一步缩小,中西部地区经济增速有望继续领跑全国[11]。

3.3 高龄农民工人力资本难以满足东部产业结构升级的要求

随着我国东部沿海地区产业结构优化、调整和升级加快,企业对劳动者的素质和技能提出了更高的要求,对具有专门技能、掌握新技术的高素质人口的需求不断增加,对受教育水平较低、掌握劳动技能较少的劳动力需求不断减少。高龄农民工受制于自身的人力资本水平已经难以满足东部地区产业结构升级对人才提出的要求,失业风险增加,因此在东部沿海地区劳动密集型产业向中西部迁移时,高龄农民工便随着产业的迁移不断向中西部流动和集聚,选择“家门口”就业的人数不断增多。2018年流动人口发展报告也佐证了这一点,证实返回流出地的农民工平均年龄超过40岁,受教育程度普遍较低。

3.4 农民工群体与社会交互过程中的自主理性行为

结构化理论认为农民工是能动的个体,通过不断对照社会经济环境结构调整自我及家庭的决策。在大部分时段,受户籍制度、迁移成本等多方面条件的约束,农民工的迁移形态以青壮年劳动力单独外出为主。随着时间的推移,养育子女、照顾长辈等家庭因素在其流动抉择中的分量越来越重。城市虽然有着良好的就业环境和充足的社会资源,但是由于长期以来城乡二元户籍制度的制约,城市公共服务体系对农民工群体的排斥导致随迁家庭在城市生存面临诸多困境,特别是义务教育阶段子女的上学问题。不少家庭将初、高中阶段的孩子送回户籍地接受教育,隔代教育以及家庭结构的长期不完整对未成年子女的教育和身心健康成长造成极大的负面影响。因此,农民工群体根据个人意愿、能力和未来预期的判断,从家庭利益最大化的角度出发,对照流出地和流入地社会经济环境结构的变化,不断调整自我和家庭的决策,做出返乡回流的决策是其作为经济人的理性行为。根据2015年国家卫计委对主要流出地的调查,亦证实返乡农民工中近一半是因为家庭因素返乡。

4 建立回流农民工群体保障机制的政策建议

农民工回流返乡是产业结构升级调整和劳动力市场优化的一种必然结果,其生存发展不仅是农民工个人和家庭面临的重要问题,也是经济社会发展不可回避的问题。建立回流返乡农民工的长效保障机制,发挥国家、政府和农民工群体的联动作用,使农民工群体愿意回流返鄉并安心留在乡镇发展是未来中西部地区新型城镇化建设的重要内容。从推进新型城镇化建设的角度出发提出以下政策建议。

4.1 完善中西部地区城市群协同发展机制,充分发挥引领带动作用

考虑到回流农民工多向中西部地区大中小城市转移,以及中西部地区新增农民工多选择省内流动的事实,中西部地区城市群的治理和发展就显得特别重要。经过长期发展,位于中西部地区的长江中游城市群和成渝城市群已经成为我国中西部地区经济社会发展的主要载体和动力引擎。但由于这两个城市群发展起步较晚,人口和经济集聚程度相对较低,科学高效的治理体系尚未完全建立[12]。因此,在未来一定时期内,中西部地区应构建更加科学高效的城市群治理体系,进一步优化城市群内部人口集聚、产业集群发展与城镇化空间格局,完善现有城市群内部协同发展机制并培育若干新的城市群,提高其与周边城乡结合部、县域和农村商贸基础设施建设的互联互通程度,在严格保护生态环境的基础上引导有市场效益的劳动密集型产业优先向中西部转移,吸纳东部回流返乡和就近转移农民工,随同“一带一路”建设、脱贫攻坚战略等国家整体发展战略部署的深入推进加速自身社会经济发展,并引领带动周边地区的产业发展和新型城镇化建设。

4.2 改善创新创业环境,大力支持返乡农民工创新创业

有研究表明,农民工回流返乡不仅能为地区经济发展提供新的人口红利,对地区产业发展提供新的需求,从而推动产业发展和产业结构升级,而且农民工回流具有“回流效应”,能够为县域发展带来经济资本、人力资本、信息、技术的多重补偿,从而推动县域经济的发展[13]。因此,中西部地区地方政府应重视外出务工农民工的回流,以乡村振兴和产业转移为重要抓手,优化农村创新创业环境、强化政策扶持力度和创业指导服务,以吸引返乡农民工创新创业。培育一批饱含乡土情怀、具有超前眼光、充满创业激情、富有奉献精神,带动农村经济发展和农民就业增收的农村创新创业带头人[14],以创新带动创业,创业带动就业,吸纳更多农村劳动力就地就近就业,促进农村产业融合发展,补齐全面建设小康社会的农村短板,助力乡村振兴目标的实现。

4.3 加强基本公共服务建设,提高社会保障水平

最新数据显示,2020年全国农民工总量比上年减少517万人,本地农民工人数和外出农民工人数均出现不同程度的下降[15],可以认为农业转移人口市民化程度正在不断提高。我国2019年末,常住人口城镇化率已达到60.6%,已经步入城镇化较快发展的中后期[16],但我国城镇化发展长期存在区域不平衡发展的问题。为此,中西部地区应深刻把握新时代新阶段我国新型城镇化发展规律,着眼于到2035年基本实现新型城镇化的目标,结合党的十九届五中全会提出的“推进以人为核心的新型城镇化”要求,因地制宜布局城镇体系,加大基本公共服务建设的财政投入规模,提高常住人口基本公共服务均等化水平,健全农民工城镇化成本分担机制,切实降低农民工市民化成本,使返乡农民工家庭在就业、子女教育、老人养老和医疗卫生等方面获得更高质量的服务,提升城镇化质量和人民生活水平,为2035年基本实现社会主义现代化提供强大动力和坚实支撑。

参考文献:

[1] 赵金飞. 国有企业严重冗员的成因及分流[J]. 嘉兴高等专科学校学报, 1999, 12(2): 15-18.

[2] 吕灵华. 市场经济条件下国有企业富余人员的安置初探[J]. 党政干部论坛, 1997(6): 19-20.

[3] 艾思同. 对下岗职工问题的认识和对策[J]. 经济与管理, 1996(5): 39-41.

[4] 潘澄海. 建立和完善劳动力市场运行机制——“再就业工程”内外部环境分析[J]. 上海成人教育, 1996(10): 7-11.

[5] 小鹰. 为城市下岗职工再就业创造机会这不能不说:也是一个办法[J]. 出国与就业, 1996(8): 9.

[6] 张车伟, 王智勇. 全球金融危机对农民工就业的冲击——影响分析及对策思考[J]. 中国人口科学, 2009(2): 16-25.

[7] 朱迅垚. 大城市“控人”还得用好市场这只手[N]. 南方日报. 2014-02-20(F02).

[8] 国家统计局. 2019年农民工监测调查报告[EB/OL]. (2021-01-19). http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/202004/t20200430_1742724.html.

[9] 张世勇, 王山珊. 金融危机影响下的农民工回流:特征、机制和趋势[J]. 文化纵横, 2019(3): 104-113, 143.

[10] 中国经济网. 中西部地区上半年经济增速缘何“亮眼”[EB/OL].(2021-02-02). https://baijiahao.baidu.com/s?id=1673788584708177571&wfr=spider&for=pc.

[11] 趙弘.中国区域经济发展报告-2018-2019[M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2019 .

[12] 国家卫生和计划生育委员会流动人口司.中国流动人口发展报告-2015[M]. 北京: 中国人口出版社, 2015.

[13] 石智雷, 杨云彦. 家庭禀赋、家庭决策与农村迁移劳动力回流[J]. 社会学研究, 2012(3): 157-181.

[14] 农业农村部, 国家发展改革委, 教育部, 等. 农业农村部国家发展改革委教育部科技部财政部人力资源社会保障部自然资源部退役军人部银保监会关于深入实施农村创新创业带头人培育行动的意见[EB/OL]. (2021-02-05). http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/

2020-06/17/content_5519976.htm.

[15] 2020年中国经济数据出炉:或为全球唯一正增长主要经济体[EB/OL].(2021-02-05) https://news.china.com/socialgd/10000169/20210118/39194579.html.

[16] 王蒙徽. 实施城市更新行动[EB/OL].(2021-02-05). http://www.mohurd.gov.cn/jsbfld/202011/t20201117_

248050.html.

收稿日期:2021-03-06

基金项目:教育部产学合作协同育人项目(202002160014)

作者简介:陈细娣(1988—),女,广东广州人,讲师,硕士,主要从事教育经济与政策方面研究。