海上艺术家

呢喃

站在沙滩上,凝视湛蓝、深邃、无边的大海,我们不由得思考起那些极为重要的命题,比如“永恒的意义”。大海像母亲,孕育了地球上无数的生命;可有时,大海又是那般遥远,可望而不可即,一排排奔涌的海浪使我们感到彷徨、忧伤。正是大海这一意象的多义性,才使得古今中外的艺术家矢志不渝地描写它、歌颂它,他们始终希望抵达大海的另一端,看见未知的终点。

看海时,汪洋恣肆的念头

“有时候,我们在晚上也乘橡皮艇出去看看自己。四周墨黑的波涛矗立如塔,无数发亮的热带星星,从海水的浮游生物中得到点微弱的反光。世界简单至极——星星在黑暗之中。至于它是公元1947年还是公元前1947年,突然成为无关紧要的事。我们活着,我们深深地、强烈地感到我们还活着。”

小说《孤筏重洋》的主人公海雅达尔和五个伙伴用自己制作的木筏,经历了三个多月的惊险和磨难横渡了太平洋。令人感叹的是,这部小说完完全全是一部纪实作品,是真实发生过的故事,也是很多作家、科学家心爱的读物,包括写下“面朝大海,春暖花开”的诗人海子。

大海在召唤,诗人便跟随。他们总有话想对大海倾吐,因其浩大、深邃,包孕一切,又能摧毁一切。三国雄主曹操霸气地写下《观沧海》:“东临碣石,以观沧海。水何澹(dàn)澹,山岛竦峙。”李白放出豪迈之言:“长风破浪会有时,直挂云帆济沧海。”思念友人的张九龄写下名句:“海上生明月,天涯共此时。”白居易在《长恨歌》中描绘隐匿海上的仙境:“忽闻海上有仙山,山在虚无缥缈间。”

千百年来,大海承载着无数先哲的智慧之舟。“吾生有涯,而知也无涯”,知识好似大海,我们只能摇动船桨,乘上勤奋的扁舟航行其间。巴西当代艺术家切尔多·梅雷莱斯的装置艺术再现了这个场景:他在一个蓝色的房间里,搭起栈道,然后以房间的尽头为起点,铺展开一万七千多本蓝色的书。书的封面反射出的蓝光若隐若现,如同海水的波澜。身处这种沉浸式的空间,我们深切地体会到大海与小书在时间和空间两种层面上的广袤无垠。那里充满未知,仿佛不能被人类完全地掌控。

赶海时,赤脚等浪涌

法国作家维克多·雨果被誉为“大海老人”,不仅因为他酷爱描写大海,还因为他常用墨水笔勾勒海浪的动态和海面的起伏。出自他手的文字和线条,都给人以强烈的浩瀚、神秘、残酷之感。《视野号》中阴森沉重的暴风雨一下子就锁住了我们的目光,让我们身临其境,恨不能赶紧逃离此地。他一生画过四千多幅画,堪称“被作家身份耽误了”的画家,不过绘画对于他来说只是精神的消遣,是内心苦楚而激发出的幻觉。

相比之下,威廉·透纳则是一位心甘情愿为大海“代言”的画家。他穷其一生追逐大海、渲染大海,背着画架和颜料徒步走到英国各地的海岸,只为一睹清晨的日出。他曾在暴风雨中把自己捆在大船的桅杆上,与翻腾汹涌的海浪为伴,就是为了亲身体验自然之伟力。他真像一位不惜“舍命”的勇敢水手,把自己对大海的崇拜与探索直接表现在画布上。他的《奴隶船》以及很多类似题材的油画,都将我们带入漩涡的中心,让我们有机会更近距离地接触大海,并尊重这种不可抗拒的力量。

透纳被称为“印象派之前的画家”,他也喜欢写生,喜欢描绘转瞬即逝的光线、雾气和火焰一样的晚霞。如果说透纳的作品对印象派画家产生了深远的影响,那么日本浮世绘也为他们带去了不少创作灵感。十九世纪初,一位荷兰商人看见一张日本瓷器的包装纸后爱不释手,便开始留意搜寻类似的版画。当他第一次在朋友间展示这些包装纸后,大家瞬间爱上了这种线条流畅、色彩明快、扁平化,并且装饰性极强的画作。

浮世绘中最为著名的《神奈川冲浪里》是葛饰北斋“富岳三十六景”系列画作的第一幅。如龙爪一般的巨浪朝着三叶扁舟倾泻而下,小舟别无选择,只能随波翻腾,顺着浪头上浮或被推至浪尾。任凭波涛翻涌,远方被白雪覆盖的富士山岿然不动,颇有隐喻尘世无常的禅意。而“浮世”在日本文化里,正有“尘俗人间漂浮不定”之义,浮世绘更多的是描绘享受荣华富贵的生活图景。

葛饰北斋晚年在画集上的自我评述,足见其大海般“柔软到极限又坚韧到极限”的品格:“我从6岁起就开始喜欢临摹,到了50岁左右我的作品常被出版,但直到70岁都还没画出什么值得一提的作品,73岁时约略掌握了花草树木的生长和虫鱼鸟兽的结构,希望到了80岁时我会有长足的进步,90岁时更能参透万事万物的原理,到100岁时,达到艺术炉火纯青的境界,110岁时我就能信手拈来画出栩栩如生的事物了。若能足够长寿,就可证明我此言不虚。”

很多印象派画家都喜欢临摹浮世绘作品,据说凡·高《星夜》中的涡卷图案,其灵感也来源于《神奈川冲浪里》。连法国作曲家克劳德·德彪西都声称自己从这幅画中汲取过灵感,创作出交响组乐《大海》。第一乐章《在海上——从黎明到中午》用音符生动地描绘出红日升起的时刻;第二乐章《波浪的游戏》表现的是白色浪花拍击海岸时的情景;西方艺术家眼中涌动的波浪和咆哮的浪头,在南宋画家马远这里,变成了“云舒浪卷”的闲适,多了几分“惟其善利万物而不争”的仁慈。马远人称“马一角”,来自他对画作构图大胆取舍剪裁,常描绘山之一角、水之一涯的局部,有许多留白的妙趣,简约、清淡、颇富意境。

“醉翁之意不在酒,在乎山水之间也。”对于马远而言,山水既是放浪形骸的去处,又是灵魂停泊的口岸。寒塘清浅、洞庭风细、细浪漂漂、层波叠浪、云生沧海、黄河逆流、云舒浪卷、长江万顷、秋水回波、湖光潋滟、晓日烘山……《水图》十二景中除了残缺的一景没有被命名,其余十一景的命名中早已包孕着水之孕育万物的本质、不可一语道尽的哲思。

告别时,住进心理的蔚蓝

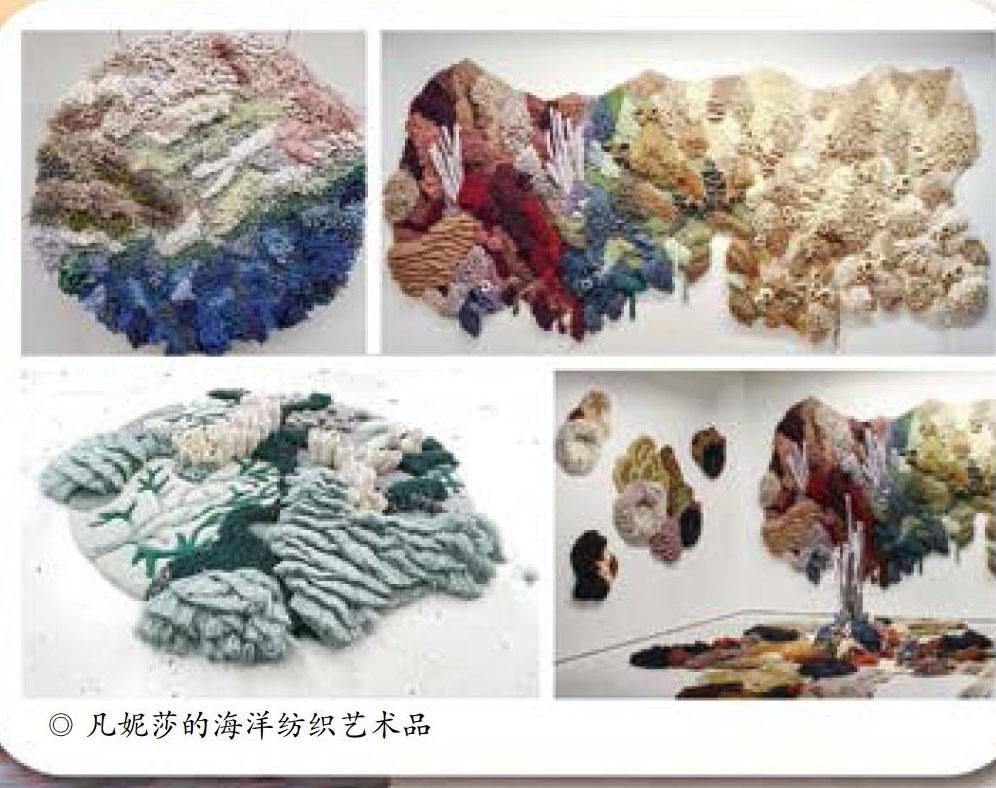

“登山则情满于山,观海则意溢于海。”只可惜,无论多么美好的旅行,都有结束的那一天。于是,恋恋不舍的旅人常常在家里挂起风景画、照片或艺术品留作纪念,比如凡妮莎·巴拉加的《珊瑚公园》。

葡萄牙艺术家凡妮莎在海边长大,对海洋有着天然的眷恋和执念:“我喜欢设计、艺术、纺织、雕塑和海洋!”同时,她也看到了大量废物和垃圾对海洋生态环境的巨大破坏,于是她开始尝试用环保、可持续的纺织品来表现海洋的活力与面临的危机。《珊瑚公园》是一系列与大海、珊瑚主题相关的羊毛挂毯,编织起或健康、或濒死的珊瑚礁形象,细致表现了它们的纹理和色彩。在编织过程中,她使用了很多传统手工艺,比如手工簇绒、刺绣、钩编,以确保最大程度地降低其污染程度。我们面对的处境越艰难,就越有可能为一件优美的艺术品而动容,这些羊毛挂毯时刻提醒着我们,要尽全力守护大海的纯净。

因纽特人一年四季生活在冰天雪地之中,因而发明出五十多种描述雪的词语。法国艺术家马修·雷汉尼尔则为我们带来了五十种色调的大海,并且是以彩釉陶瓷的形式——他的《50片海》用五十片手工抛光的大理石定格了五十片不同的海域。艺术家把最柔软的海浪化为最坚硬的质地,将瞬间的涌流变成了永恒的潮汐。

这种对永恒的探索让人联想到了杉本博司相机里的大海。其他风光摄影师尽力捕捉一瞬间的戏剧张力,杉本博司却试图抓住亘古不变的真理:“万年的流转,却也是万年的不变。”他的海景系列摄影在追问着:“今人看到的一切是否与史前人类一样?”

这些照片看上去“千篇一律”:构图只有海天一线,色调只有黑白银灰,只有细细欣赏,才会发现寂静背后暗藏的动势。你有没有发现这种极简摄影风格和“马一角”的《水图》有异曲同工之妙?怪不得杉本博司称自己是“宋朝摄影师”呢!每次拍摄时,杉本博司都将相机的焦点设在远处,采用长时间曝光的延时摄影法进行拍摄。时间的流逝没有改变大海的景色,他的作品也并不是简单的平面艺术,而是对时间艺术的探索。

有人说,大海曾经在很长的一段时间内,成了人类挑战自我、反思人性、探索未知的战場。对于艺术家来说,山水更是超越了景色本身,成为一门关乎人的学问。