精准设计好问题,促进学生深思考

李进军

问题是数学的心脏,数学课堂教学应当从问题开始。提问是教师进行课堂教学最基本的手段,是教师课堂教学的主要策略。课堂上,师生通过提问进行信息交流和直接的双边活动。优秀的问题和精准的提问是优质的教与学的核心。下面笔者就如何精准提问,谈谈一些看法。

新一轮课程改革,要求我们的课堂教学不仅要关注学生学习的结果,更要关注学生学习的过程。在以问题促进思考的“疑-展-评”课堂上,我们常常把找结论的问题变为找理由的问题、找过程的问题、找方法的问题、找方案的问题,来引导学生展开思维过程。

一、把找结论的问题变为找理由的问题

“学起于思,思源于疑。”思维是从问题开始的,好的问题不仅能够引起学生的注意力,鼓励学生积极思考,营造活跃的课堂气氛,提高教学效果,而且也能够引导学生思考方向,扩大思维广度,提高思维层次。教学中,我们要根据教学目标、教学内容、教学过程、教学方法、教学评价及学生的认知水平等方面精心设计问题。下面,我们将探讨如何把找结论的问题变为找理由的问题,让学生更加关注 “为什么”,加深对知识的理解。

【片断1】“认识射线、直线”的教学

师:我们已经学过了线段,请同学们在练习本上画一条线段,并说一说它的特点。

生:线段有两个端点,可测量长度。

师:如果把你画的线段从一端一直画下去,会出现什么情况?

生:画到了纸的边上了,不能再画了。

生:如果纸足够大的话,我一直能画下去。

師追问:一直能画下去是什么意思?

生:就是无限长。

师:其实同学们刚才画的就是我们今天要学习的另外一种线叫射线(板书:射线),你能说说什么是射线吗?

……

上述教学从学生的已有知识经验出发,教师提出了一个“如果把你画的线段从一端一直画下去,会出现什么情况?”的思考性问题。在问题的引导下,学生在画的过程中展开想象,借助与直线和线段的比较来认识射线,理解了射线区别于直线及线段的特点。学生获得新知不仅限于结论,而且包括得出结论的理由。这个过程就是学生思维的过程,也是学生自主建构知识的过程,体现了新课程倡导的“评价既要关注学生学习的结果,也要重视学习的过程”的理念。

学生学习知识的过程,是一个自我建构的过程,他们在已有知识经验的基础上学习新知,然后再将学到的新知纳入到他们已有的知识系统中,形成知识体系。在以问题引导思维的课堂上,学生对“为什么”问题的回答,需要寻找支持自己答案的理由或依据,而寻找理由或依据的过程,需要对已有知识和经验进行回顾、选择和重构,这一过程就是思考的过程。学生在这样的过程中不断发展自己的思维。

二、设计找过程的问题

引导学生对自己的学习活动进行总结和反思,是帮助学生形成良好学习品质,提高学习能力和学习效益的重要措施,是教学的重要环节。在小学阶段,学生受年龄和认知水平的限制,对学习过程的关注往往不够,需要教师的引导。设计找过程的问题是引导学生关注过程,在过程中深化对知识的理解,掌握解决问题的方法。这样的问题能够引起学生对所学内容的回顾与整理,能够激发学生对所得结论的方法和过程进行探索,达到学会分析问题的目的。

【片断2】“平行四边形的面积”的教学

在导入新课后,教师直接提出:你们能把一个平行四边形变成一个长方形,来推导平行四边形的面积计算公式吗?

学生操作后汇报把一个平行四边形变成长方形的过程与方法。

师:观察拼出的长方形和原来的平行四边形,你发现了什么?

生:拼出的长方形的长与原来平行四边形的底相等,宽与原来平行四边形的高相等,长方形的面积与原来平行四边形的面积相等。

教师根据学生的回答板书:

长方形的面积=长×宽

平行四边形的面积=底 ×高

结论:平行四边形的面积=底×高

上述教学片断中,教师用问题“你们能把一个平行四边形变成一个长方形,来推导平行四边形的面积计算公式吗?”引导学生通过动手操作经历把平行四边形变成长方形的过程。在这个过程中,学生通过观察发现、比较思考后得出结论。这种先思考过程再得出结论的方法,不仅使学生经历了一个自主探究、自我发现的过程,而且对结论的认识与体会更加深刻。

三、设计找方法的问题

教学设计是根据教学对象和教学目标确定合适的教学起点与终点,将教学诸要素有序、优化地进行安排,形成教学方案的过程。它是以帮助学生的学习为目的,以学生学习所面临的问题为出发点,寻找问题,确定问题的性质,研究解决问题的办法,从而达到解决问题的目的。

找方法的问题就是在问题的引领下,让学生寻找解决问题的策略与方法,通过找方法,提高解决问题的能力。

【片断3】在教学“分数的大小比较”后,教师设计了如下问题:你能用哪些方法找出一个比大而比小的分数?

学生通过思考交流,有了以下方法:

方法1:通分法

<□< ,<□<, 可填;

方法2:平均法

(+)÷2=;

方法3:倍数法

<□< □=== ……

在学生找一个比大而比小的分数时,教师提出了“你能用哪些方法?”的问题。在问题引导下,学生不仅说出了答案也说出了方法,而且学生不自觉地在找到一种方法之后,思考其它方法,较好地培养了学生的发散性思维。

四、设计找方案的问题

培养学生解决问题的能力是新课程教学的重要目标。我们应该在教学活动中有计划、有目的地设计让学生找方案的问题,引导学生运用知识和经验去解决问题,调动他们主动学习、创新性运用知识解决问题的积极性。但学生的能力培养不是一蹴而就的,应该是阶段性的,不断上升和提高的过程。

找方案的问题一般需要运用发散性思维,在问题的引导下让学生提出各种不同的解决问题的方案。教学中,我们可以根据教学内容,多层次、多角度、多类型地设计问题,激发学生的思维,使学生的接收系统处于亢奋状态,形成全方位的交叉感知,有效地接收、加工和储存信息,从而培养学生的灵活性思维。

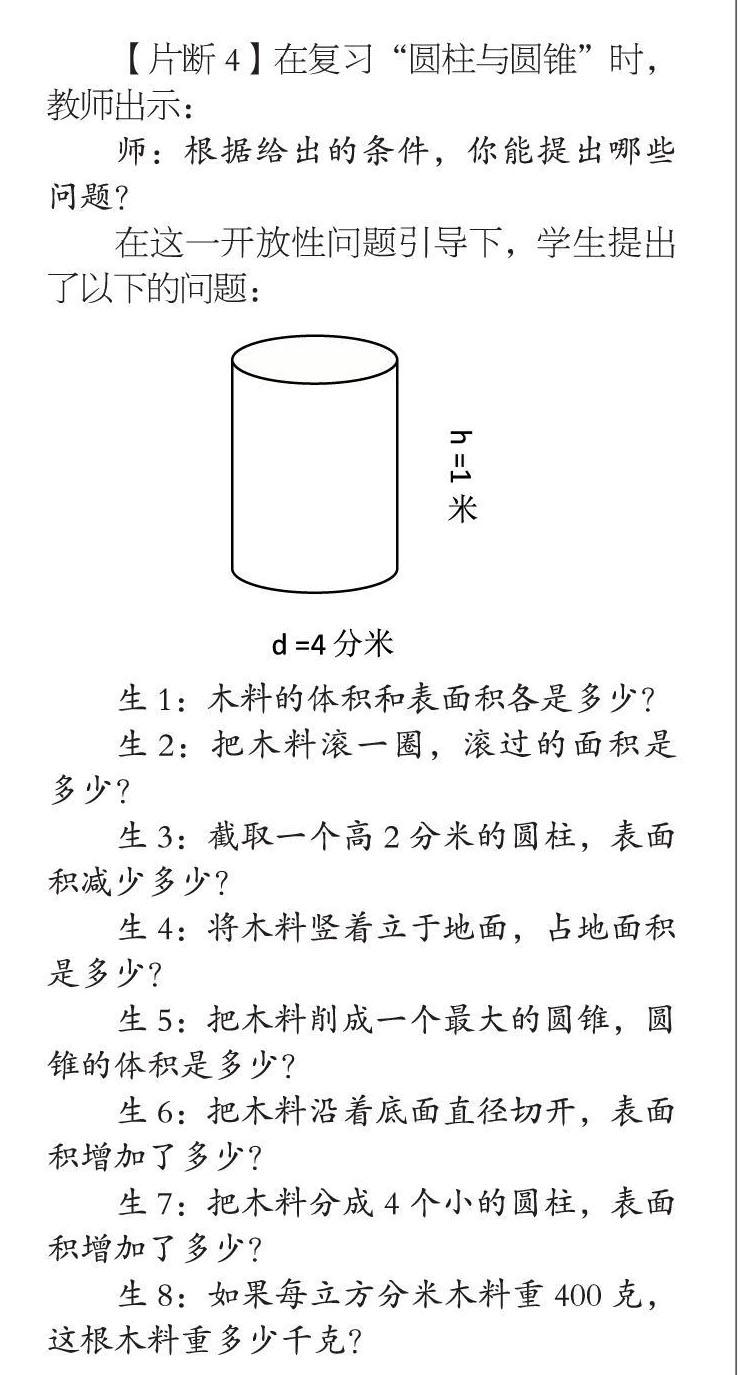

【片断4】在复习“圆柱与圆锥”时,教师出示:

师:根据给出的条件,你能提出哪些问题?

在这一开放性问题引导下,学生提出了以下的问题:

生1:木料的体积和表面积各是多少?

生2:把木料滚一圈,滚过的面积是多少?

生3:截取一个高2分米的圆柱,表面积减少多少?

生4:将木料竖着立于地面,占地面积是多少?

生5:把木料削成一个最大的圆锥,圆锥的体积是多少?

生6:把木料沿着底面直径切开,表面积增加了多少?

生7:把木料分成4个小的圆柱,表面积增加了多少?

生8:如果每立方分米木料重400克,这根木料重多少千克?

……

一般情况下,教师提出一个让学生计算木料的体积或表面积的封闭性问题,而这位教师在教学时所提的问题是:“根据给出的条件,你能提出哪些问题?”由于问题具有开放性,学生在回答中互相感染,提出了不同的问题,并进行正确解答。这一过程不仅极大地拓展了学生思维的空间,提高了学生提出问题、分析问题和解决问题的能力,而且也将复习引向深入,课堂气氛活跃,学生参与的积极性高。

开放性设计问题是考查学生思维能力和创造力的有效途径。课堂上,我们通过设计开放性问题,让学生设计不同的解决问题的方案,使学生有话可说,有法可想,从而激发学生的创新意识,培养学生的思维能力,将新课程的教学理念落到实处。

总之,在小学数学教学中,教师设计和提出能够引发学生思考的好问题,能够更好地推进我们的教与学。

责任编辑 杨 杰