护理专业在校生医德教育认知现状调查研究

谢珍丽,罗 擎,陆柳雪,黄莹莹,张 明,农芳苑

(右江民族医学院附属医院,广西 百色 533000)

社会主义制度背景下,医德是传统医学在儒家“仁爱”思想主导下,历经漫长历史沉淀传承下来的优秀传统文化[1]。护理服务与人民群众的健康密切相关,随着生物—心理—社会医学模式的普及,医学与人文联系日益紧密,现代医学人文教育逐渐向人文素养培养靠拢[2]。2020年5月,教育部等部门发布的《关于加快构建高校思想政治工作体系的意见》指出,“医学类专业课程要加强医德医风教育,加强医者仁心教育,教育引导学生尊重患者,学会沟通,提升综合素质”。目前,高校普遍关注理论知识学习和专业技能培养,往往忽视医德教育[3]。新一轮医学教育改革中,在校生医德教育已成为关注的对象。本研究通过查阅大量文献自制调查问卷,以右江民族医学院为例,随机抽取本科护理专业、专科护理专业口腔护理方向(简称口腔护理方向)、专科护理专业助产方向(简称助产方向)、护理专业“2+3”(简称护理“2+3”)、专科护理专业(简称护理专科)学生进行医德教育认知现状问卷调查,对护理专业在校生医德教育现状及存在的问题进行分析,为提高学生医德素养水平提供参考。

1 对象与方法

1.1 对象

以右江民族医学院为调查点,随机抽取在校本科护理专业、护理“2+3”、口腔护理方向、助产方向、护理专科学生若干人为调查对象,发放问卷300份,回收有效问卷265份,问卷有效回收率88.3%。调查对象中,男生30人(占11.3%),女生235人(占88.7%);50人来自城市(占18.9%),215人来自农村(占81.1%);10人政治面貌为党员(占3.8%),241人为团员(占90.9%),14人为群众(占 5.3%);平均年龄(20.5±1.7)岁。

1.2 方法

查阅相关文献,自制护理专业医德教育调查问卷,内容包括一般情况,医德教育认知情况,在校生对院校开设医德教育课程的态度、需求以及认为需要改进的方面等。采用Excel软件整理录入数据,利用SPSS 17.0软件进行统计学描述。本次问卷调查采取匿名方式。

2 结果与分析

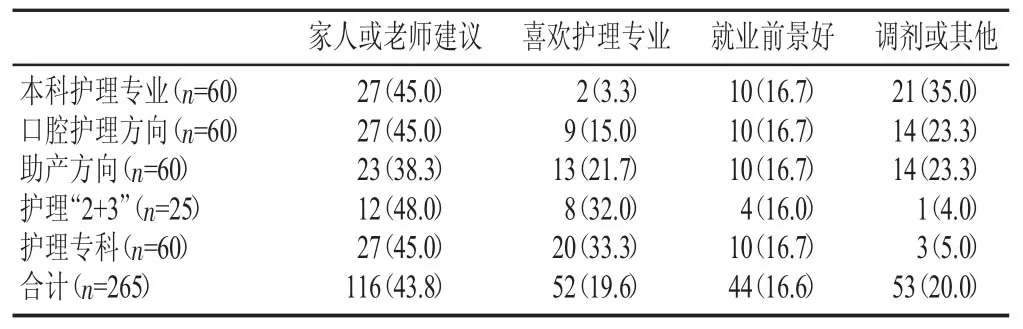

2.1 选择本专业的动机

调查结果显示,在校生选择本专业的动机排名第一的是“家人或老师建议”,占43.8%(见表1)。对于“对自己的专业、发展和就业的了解”问题,65.0%的本科护理专业学生和60.0%的护理专科学生选择“了解”,选择“不是很了解”的口腔护理方向、助产方向、护理“2+3”学生分别占 51.7%、45.0%、44.0%。可见,大部分学生选择本专业并非出于个人喜欢,且对所学专业了解甚少。

表1 学生选择本专业的动机[n(%)]

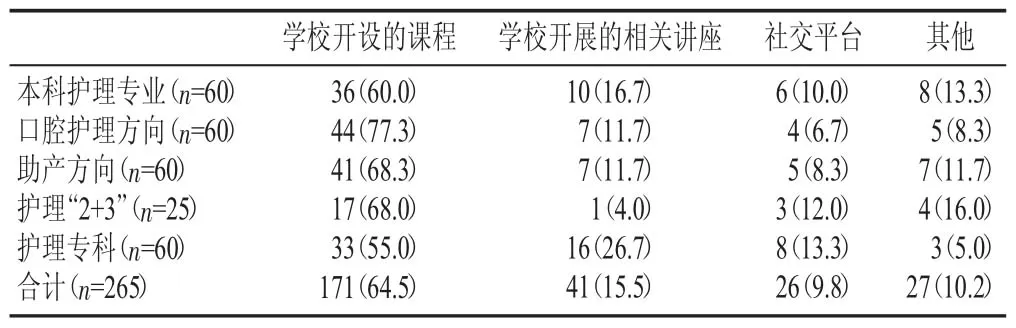

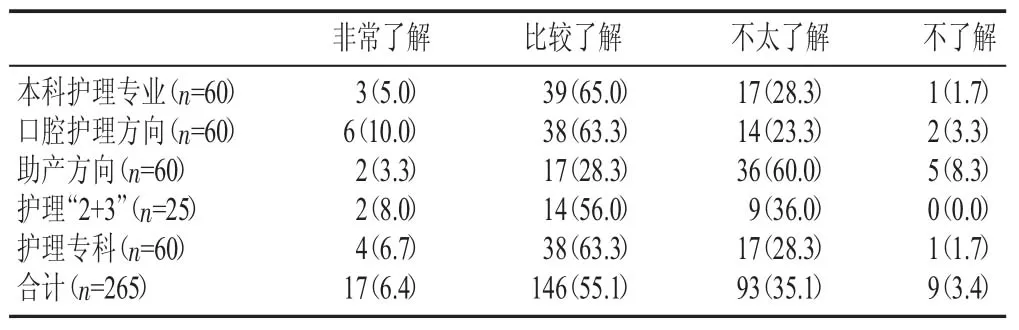

2.2 在校生医德教育认知现状与需求

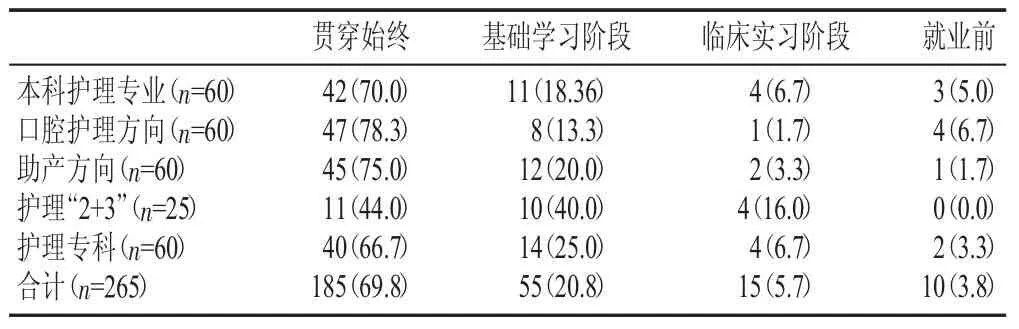

80.0%的学生对医德教育的认知来源于学校开设的相关课程以及讲座,说明大部分学生是通过学校了解医德相关知识的(见表2)。60.0%的助产方向学生对医德教育不太了解,对医德教育比较了解的本科护理专业、口腔护理方向、护理“2+3”、护理专科学生分别占 65.0%、63.3%、56.0%、63.3%(见表 3)。69.8%的学生认为医德教育活动应在所有学习阶段开展,20.8%的学生则认为应在基础学习阶段开展(见表4)。大部分学生医德教育认知度不高,但医德教育活动需求较强烈。

表2 学生医德教育认知来源[n(%)]

表3 学生医德教育认知情况[n(%)]

表4 学生对不同学习阶段开展医德教育活动的需求[n(%)]

调查发现,面对患者送红包情况,94.3%的学生选择“坚决拒收”,2.6%的学生选择“悄悄收下”;对于“临床进行有创操作与患者传统思想冲突”问题,79.2%的学生选择“耐心向患者解释操作的必要性”;对于“认为造成医患关系紧张的主要原因”问题,选择“医护人员在诊疗过程中没有以患者为中心”的学生占9.1%。可见,学生医德水平普遍较高。

2.3 家庭及社会实践对医德教育的影响

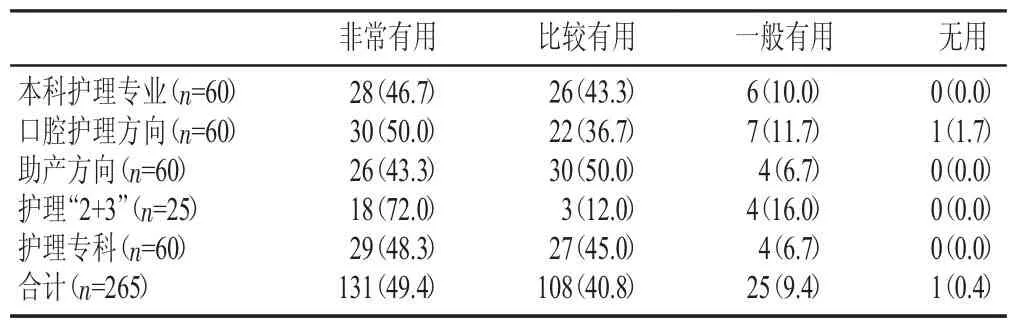

认为家庭教育对医德教育“非常有用”和“比较有用”的学生占90.2%(见表5);对于“社会实践对医德教育的影响”,选择“非常有用”和“比较有用”的学生占82.2%(见表6),说明大部分护理专业学生认同家庭及社会实践对医德教育有正面影响。

表5 家庭对医德教育的影响[n(%)]

表6 社会实践对医德教育的影响[n(%)]

2.4 学生认为当前医德教育存在的不足

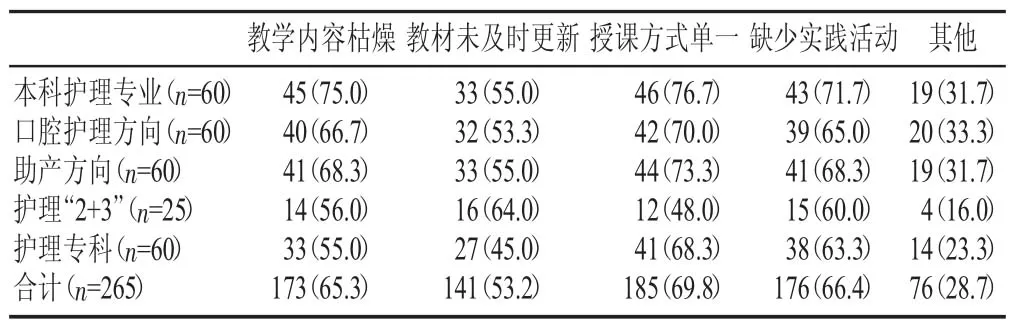

调查结果显示,对于“学校开设的医德教育课程存在的不足(多选)”,超过半数的学生选择“教学内容枯燥”“教材未及时更新”“授课方式单一”“缺少相关实践活动”(见表7);对于“对所在院校医德教育课程授课教师的看法”,选择“教学模式单一”和“认同感不高”的学生分别占7.5%、20.4%,说明学生认为当前医德教育尚有需要改进的地方。

表7 学校开设的医德教育课程存在的不足(多选)[n(%)]

2.5 学生愿意接受的医德教育方式

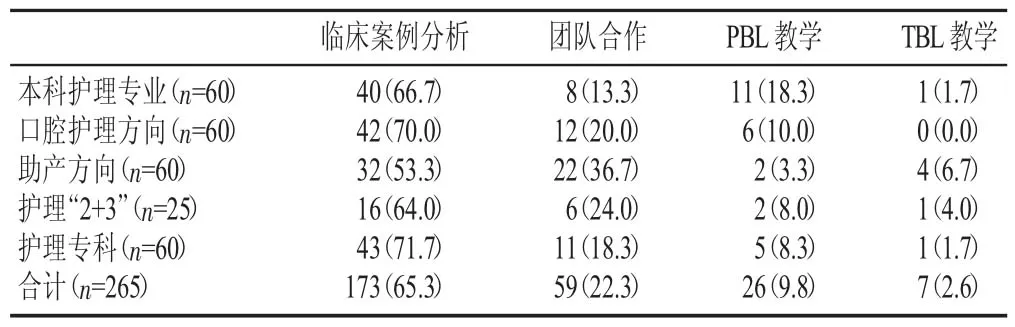

不同专业学生喜欢的医德教育方式不同,护理本科学生喜欢临床案例分析和PBL教学,口腔护理方向、助产方向、护理“2+3”、护理专科学生则更喜欢临床案例分析和团队合作模式教学(见表8)。可见,大部分学生倾向理论教学结合临床案例分析教学模式。

表8 学生愿意接受的医德教育方式[n(%)]

3 讨论

3.1 以学生行为特征为着力点,创新教学模式

医学是一个神圣的学科,“健康所系,性命相托”的誓词意味着医学生必须有明确的学医目的[4],只有真正热爱医学才能敬畏生命。本次调查结果显示,仅19.6%的学生因为个人喜好而选择本专业,说明大部分学生自我价值取向不明确,16.6%的学生选择本专业的原因为就业前景好,部分学生学医的目的趋向功利化,弱化了救死扶伤的责任感。有学者研究发现,“90后”医学生医德认知普遍高于医德行为,价值取向呈多元化,功利性择业心理与追求职业发展并存[5]。传统教学模式多是向学生灌输医德原则和规范,单纯通过传统教学方法和医德理论知识考核评价体系难以使学生将对医德的认知转化为行动,表现为学生医德认知水平较高,而医德行为有所欠缺。应结合当代学生行为特征,突出学生在学习过程中的主体地位,使教学模式从单一向多样化转变,由以教为主向以学为主转变,激发学生学习主动性。

3.2 实行分阶段医德教育满足不同阶段学生需求

新时代背景下,教师的职责不再仅仅是向学生传授知识,更多的是培养学生自主学习能力,向“以学生为主体、教师为主导”的授课方式靠拢[6],在“对学校医德教育课程教师的看法”选项中,选择“贴近学生医德教育需求”的学生占69.8%,说明大部分授课教师的教学能力较强,但仍有部分学生认为授课方式与教学模式单一。应鼓励教师尽量满足学生需求,把医德教育外化为向患者表现出的各种道德价值观[7]。学生在不同学习阶段对医德教育的需求不同,基础学习阶段可通过临床案例分析、观摩、情景模拟等教学手段,授课方式多选择学生喜欢的团队学习法、PBL、TBL等教学方法,将医德教育与时政相结合,理论教学与实践教学相结合,增强学生医德认同感,促进医德认知向医德行为转化。大部分医学院校专业课教师也是医务工作者,临床实习阶段的医德教育在很大程度上是一个向榜样学习的潜移默化的过程[8],这就要求教师在传授知识的同时,提高医德修养,言传身教。

3.3 通过家庭教育和社会实践丰富医德教育途径

家庭教育是学校教育的基础,也是学校教育的延伸[9],家庭医德教育是对医德教育内容的丰富,在医德教育中发挥辅助作用,增强医德教育体验感[10]。大部分学生认为家庭教育和社会实践对医德教育有很大的正面影响作用。学生可结合自身情况,积极参加社区义诊、暑期“三下乡”、健康送药咨询等社会实践活动,了解民情,主动参加学校或社团组织的医院、养老院志愿服务活动,将所学知识与实践相结合[11]。

3.4 以校园文化为载体营造浓厚医德教育氛围

大部分护理专业学生对医德教育比较了解。我国护理教育的重心是提高护理能力、培养专业技能以及讲授理论知识,在学生综合素质培养方面有所欠缺[12]。医学院校应转变观念,将医德教育与专业理论知识学习、专业技能培养结合起来,提高医德教育课程的比例,坚持德育为先原则,以本校实际情况为基础,以社会主义核心价值观为医德价值取向,积极开展与医德教育相关的校园活动,包括建设文化长廊、举办医德知识竞赛、建设医德情景模拟实践基地等,通过文化渗透,加深学生对医德的了解。

3.5 借助互联网平台进行医德教育

在校生了解医德知识的途径主要是学校开设的相关课程,认知来源单一,应充分利用“互联网+”时代的优势,通过网络平台进行情景体验、志愿服务活动等[13]。目前,医学生最喜欢的上网设备是智能手机[14],可借助互联网平台,进行医德教育,宣传医务人员的先进事迹,丰富医德教育形式,提高学生医德认知水平。

4 结语

个人价值观影响学生职业价值观[15]。随着互联网技术的不断进步,护理专业学生也受到西方职业思想以及功利主义的影响,医德价值取向出现偏差,弱化了救死扶伤的使命感。医学院校作为医德教育的重要基地,承担着向社会输送高素质护理人才的重担,因此,要重视护理专业学生医德培养。通过互联网平台,结合家庭医德教育以及社会实践,丰富医德教育途径,将医德教育贯穿于各个学习阶段,借助校园平台营造良好医德教育氛围,基于学生需求创新授课方式,增加课堂趣味性,以身作则,树立榜样,促进学生医德认知内化。医德教育是一项长期任务,要在学校、教师、学生共同努力下构建完善的医德培养体系,提升学生医德品质,为社会输送优质人才。