静态水环境中抗生素赋存状态和迁移转化规律*

余子贤 赵婧滢 饶培源 谢蓉蓉 张梦露 李小梅 李家兵#

(1.福建师范大学环境科学与工程学院,福建 福州 350007;2.福建省污染控制与资源循环利用重点实验室(福建师范大学),福建 福州 350007)

自20世纪初期,英国科学家亚历山大·弗莱明发现青霉素以来,各类抗生素药物被广泛用于治疗和预防各种细菌感染疾病,挽救了无数人的生命,因此被称为20世纪最伟大的发明之一[1]。目前,世界上使用的抗生素种类主要有β-内酰胺类、四环素类、喹诺酮类、大环内酯类、磺胺类、氨基糖苷类和氯霉素类等。中国也是抗生素生产和使用大国,尤其在医用和畜牧业方面抗生素使用比例较大[2]。如2015年中国抗生素使用量达到16.2万t,占到全球使用量的50%左右[3]。但研究表明,生物体在摄入抗生素后仅有15%能被机体吸收,剩余的85%均以原生状态或生化代谢产物形式排泄出体外[4]。环境中未被利用的抗生素将诱导产生大量抗生素抗性菌(ARB)和抗生素抗性基因(ARGs)。其中,ARGs能通过水平基因转移实现在同类甚至跨物种间的传播,从而促进细菌抗生素抗性在不同环境介质中的扩散,这无疑对整个生态环境和人类健康构成巨大威胁[5]。

目前,国内外对河流中抗生素的迁移转化进行了大量研究,然而静态水环境中抗生素的时空分布及迁移转化规律还鲜有关注。静态水是流速很低甚至没有流动或水体交换速度缓慢的水体统称,如湖泊、水库和水产养殖塘等。静态水周边多为宜居环境或作为饮用水水源地存在,与人类的生产和生活密切相关,因此抗生素在静态水环境中的分布规律与迁移转化机理的梳理能为正确评估静态水环境中抗生素的生态风险和降低其危害性提供一定参考。

1 静态水环境中抗生素的来源

静态水环境中的抗生素主要来自3个方面:(1)医疗机构和个人家庭用药,即未被患者代谢利用的抗生素以原药或代谢物的形式经由体液进入污水排放系统,医疗机构过期且未妥善处理的抗生素、医疗废物和医疗器械上残留的抗生素导致医院污水中抗生素水平远高于自然环境水体,其质量浓度可达5.9~11.8 μg/L[6]。另外,大众在使用抗生素过程中存在不合理和不科学问题,导致大量的过期抗生素药品随意丢弃,随生活污水或地表径流进入静态水环境,这也造成抗生素浓度不断升高。(2)畜牧和水产养殖过程中产生的含抗生素废水。未被畜禽利用的部分抗生素会随着排泄物作为有机肥进入到农田系统,经地表和地下径流最终进入静态水环境。水产养殖中使用的抗生素一部分会直排进入湖泊、河流或海洋,另一部分则会残留于底泥中。如鄱阳湖区典型养猪场废水和下游水体均检测出磺胺类、喹诺酮类和四环素类抗生素,其中氧氟沙星达到0.911 μg/L,四环素高达5.6 mg/L[7]。(3)来自于抗生素生产厂家产生的含抗生素废水的排放。目前,中国生产抗生素药品的企业有1 000多家,生产抗生素种类繁多。研究表明,抗生素生产厂家排放的废水中卡那霉素、土霉素、四环素分别为80、500~1 000、1 500 mg/L,表明处理工艺对抗生素的去除能力并不显著[8],其排放到水体中的抗生素浓度仍远超预期。

2 典型静态水环境中抗生素的含量

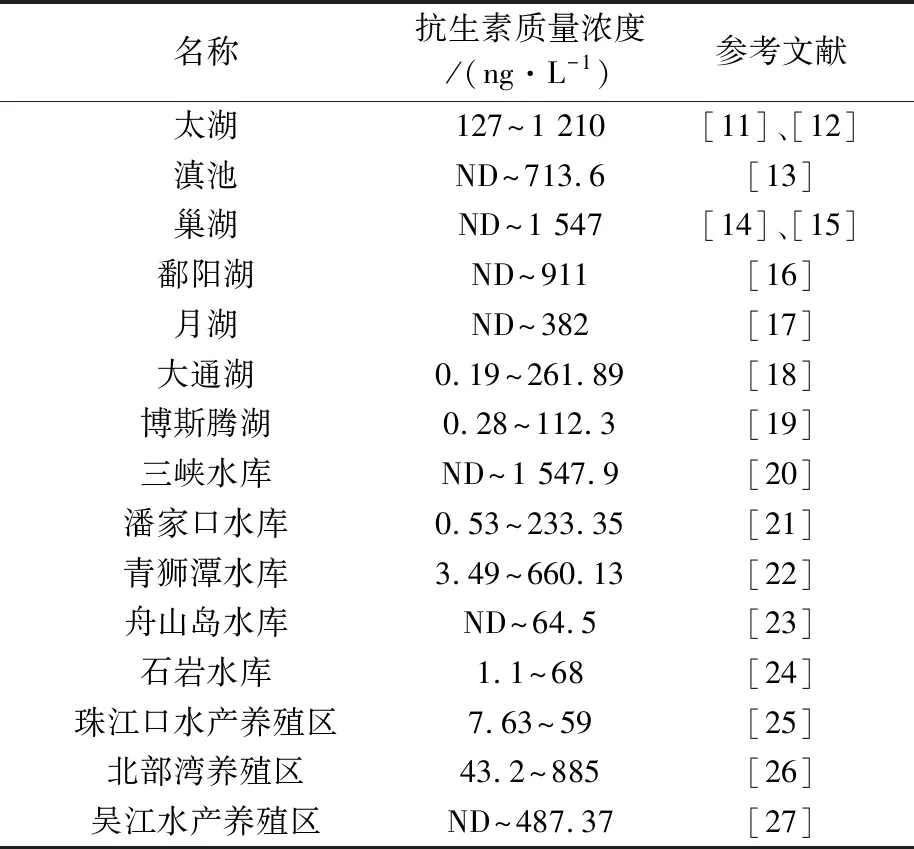

湖泊和水库等水体交换速度较慢的水体是抗生素的重要储存场所[9],大量的抗生素可能会通过生活和畜禽养殖废水进入其中。值得注意的是,中国的湖泊、水库同水产养殖塘一样是重要的水产养殖基地,大量的抗生素药物常被用于治疗或预防水产养殖中的疾病[10]。其中,水产养殖塘作为静态水环境的典型,其水体交换速率受人为影响,水体日常交换速率接近于零,属于一种长期且稳定的典型静态水环境。这些静态水环境中均存在各类抗生素药物,具体见表1。

表1 典型静态水环境中抗生素的质量浓度1)Table 1 Antibiotic mass concentrations in a typical static water environment

目前,中国研究者在各种湖泊、水库和养殖区中均检出抗生素的存在,其中三峡水库抗生素最高可达1 547.9 ng/L。导致这种情况的主要原因之一可能是水产养殖中的抗生素主要通过未被水生动物食用的剩余饵料或水生动物的粪便进入到水体环境,并沉降于底泥之中[26]。曾有研究指出,水产养殖业所投放的抗生素仅有20%~30%被水生动物所吸收,其余的70%~80%进入到水环境当中[28]。

经检索和汇总统计,相关文献资料中静态水环境中抗生素质量浓度为0.16~3 242.00 ng/L,平均93.38 ng/L,磺胺类(磺胺嘧啶、磺胺甲恶唑等)、喹诺酮类(恩诺沙星、氧氟沙星等)和四环素类(四环素、土霉素等)在水体中被广泛检出。常见的5大类抗生素(氯霉素类、磺胺类、喹诺酮类、四环素类和大环内酯类)平均质量浓度分别为7.74、37.83、73.99、131.37、34.44 ng/L,其中四环素类最高,氯霉素类最低。恩诺沙星在17篇文献中被检出,是被检索文献中被检出次数最多的抗生素;土霉素平均质量浓度为488.11 ng/L,是所有被检出抗生素中质量浓度最高的;氯霉素平均质量浓度为2.95 ng/L,是所有被检出抗生素中质量浓度最低的。

3 静态水环境中抗生素迁移转化规律及其影响因子

静态水环境由于水体交换时间长,导致抗生素能长时间在系统中进行分布和扩散,使得静态水环境成为抗生素一个重要的“汇”[29]。人类活动产生的抗生素进入静态水环境中致使水体中的细菌和藻类产生一定的毒性,同时还会导致耐药菌种的产生,并赋存于水体、沉积物和水生植物中。静态水环境中抗生素转移到人类的途径主要有3种:饮用含抗生素的饮用水、食用含抗生素的水产品和与含抗生素的静态水环境直接接触[30]。

3.1 吸 附

吸附是抗生素在环境中迁移转化的重要过程,一般包括物理性和化学性吸附。抗生素通过范德华力、色散力、诱导力和氢键等分子间作用力与水体、土壤中有机物或颗粒物表面吸附点相吸附,或抗生素分子的功能集团(如羧基、醛基、胺基)与水体中有机物质形成络合物,从而被吸附在水体中[31]。吸附能力较强的抗生素在环境中较稳定,容易蓄积,对所处水环境将产生一定的危害。吸附能力弱的抗生素不与固相物质结合,在水体的物理淋洗作用下发生迁移,向下游地区流动,进一步对下游水环境构成威胁[32]。

3.2 降 解

静态水环境中视环境条件的不同,抗生素会发生一种或多种降解反应。抗生素的降解途径主要涵盖水解、光降解和微生物降解。通常,降解过程会降低抗生素自身的药效或毒性,但某些抗生素的代谢产物具有和抗生素本身相当的毒性,甚至毒性可能会更强[33]。

水解是抗生素在静态水环境中降解的最重要方式,5大类抗生素中大环内酯类、磺胺类容易发生水解。LOFTIN等[34]研究发现,在控制温度和pH为变量的条件下,金霉素、土霉素和四环素的水解速率存在显著的差异。现有研究大多发现,抗生素的水解速率基本都与所处环境的pH有关,但其降解情况取决于各类抗生素自身的特性。

光降解是指由于光的作用而引起的污染物分解的现象。对于光降解的影响因素已有众多研究,大致可概括为光照、pH和腐殖酸等。REYES等[35]设置3种光源(紫外灯、浴室照明设备和长波紫外光)对四环素进行TiO2光催化研究,研究发现,紫外灯、浴室照明设备和长波紫外光下四环素的半衰期分别为10、20、120 min,说明了不同光源对同种抗生素的光降解速率有一定的影响。抗生素所处水环境酸碱度对抗生素的光降解存在较显著的影响[36]。肖健等[37]研究表明,红霉素和罗红霉素在pH为7.5的溶液中降解率可达到最高。腐殖酸是在地表水中广泛存在的天然有机物,具有很强的光敏性。葛林科等[38]探讨了模拟日光下腐殖酸的添加对加替沙星光降解的影响,研究发现,腐殖酸对其光降解产生了明显的抑制作用。

微生物降解亦是抗生素在静态水环境中降解的重要途径。不同类别抗生素因自身结构的不同,其微生物降解途径的差异也很大。刘元望等[39]研究发现,抗生素的微生物降解途径主要包括羟基化/去羟基化、取代基的氧化作用、裂合作用、取代作用、水解作用和基团转移作用。微生物降解主要是依托微生物本身对抗生素进行有效降解,所以微生物所处的生活环境直接影响微生物的活性,进而对抗生素降解产生影响。影响因素主要包括环境中氧气含量、水分、pH和温度等。

4 静态水环境中抗生素残留的危害

自然环境中抗生素的含量很低,一般处在ng/L水平,但由于人类的生产和生活的影响导致质量浓度增至μg/L甚至mg/L的水平,现在成为一种特殊的新兴污染物。环境中赋存的抗生素残留对生态环境系统和人类健康均存在潜在风险[40],其主要表现为3个方面。

4.1 诱导产生ARB及ARGs

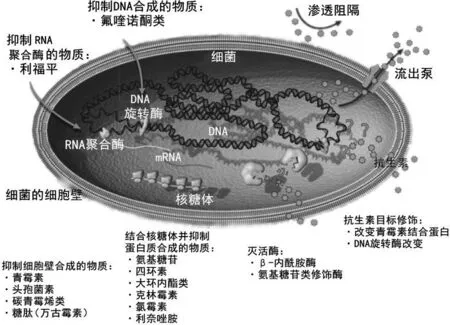

抗生素耐药性是指某些微生物亚群体能在暴露于一种或多种抗生素的条件下得以生存的现象,其主要机制是抗生素通过与特定细菌靶标相互作用,表现为抑制细菌细胞壁合成、蛋白质合成或核酸复制。细菌对抗菌剂产生耐药性的作用部位和潜在机制见图1[41]。无论抗生素耐药性是固有的还是获得性的,耐药性的遗传决定因素都会编码特定的生化耐药性机制,其中可能包括药物的酶促失活、抗生素靶位点结构改变和阻止获得足够浓度的抗菌剂到达活动站点。另外,抗生素能诱使ARGs的产生,ARGs可能在不同细菌间传递,从而导致其特殊的生态毒理效应[42]。

图1 细菌对抗菌剂产生耐药性的作用部位和潜在机制Fig.1 The action site and potential mechanism of bacteria resistance to antibacterial agents

4.2 导致环境中微生物群落结构的变化

由外源进入并残留在环境中的抗生素对环境微生物的耐药性产生选择压力,即耐药性的微生物得以保存、繁殖并逐渐成为优势微生物,不断将其耐药基因传递给其他微生物,而抗生素敏感型的种群逐渐消失,导致微生物群落结构变化,进而影响生态环境系统[43]。

4.3 抗生素对人类及动物健康的威胁

畜牧产品内残留的抗生素沿着食物链最终传递到人体内,导致体内微生物产生耐药性,致使许多临床疾病变得更难治愈。根据世界卫生组织报告,美国每年因为ARB的影响,有上百万人需要接受治疗,并有上千人死于这类疾病。此外,部分药物甚至在致病菌和非致病菌之间相互传播,甚至可能将抗生素耐药性转移到人类共生微生物和病原体中产生“三致”效应或激素类药物的作用,严重干扰了人类的各项生理功能,威胁人类健康[44]。

5 结 语

由于人类生产生活导致了湖泊、水库和水产养殖塘中含有大量的抗生素并产生累积的现象,将势必对水生生态系统和水产品品质带来较大的影响。本研究系统梳理和分析静态水环境中含有的抗生素种类、含量和分布,评述抗生素的迁移转化过程和危害,并在此基础上对静态水环境中抗生素的研究方向进行展望:(1)当前对静态水环境中抗生素的来源和去向研究较少。静态水环境作为一个能承载大量抗生素的“汇”,明晰抗生素的行止是解决静态水环境抗生素污染的首要问题。(2)多数情况下静态水环境水体交换速率很低甚至是零,其中有些换水频率受人为控制,且人为添加抗生素是主要来源。开展水体、水生生物和底泥沉积物系统中抗生素、ARB和ARGs迁移转化机理及其影响因素研究是其重要内容。(3)目前,对于静态水环境中抗生素的水解和光降解研究较多,而微生物降解的研究大多集中于城市污水处理中,因此从微观角度研究抗生素的降解机理具有一定意义。