自然保护区退牧还草生态补偿标准

——以向海国家级自然保护区为例

龚心语,黄宝荣,邓 冉,黄 凯,孙 晶,张丛林,*

1 中国科学院科技战略咨询研究院, 北京 100190 2 北京林业大学环境科学与工程学院,北京 100083 3 成都理工大学地球科学学院,成都 610059 4 中国农业科学院农业资源与农业区划研究所, 北京 100081

草原生态系统是我国陆生生态系统中面积最大的一部分,各类天然草原近4亿hm2,约占国土面积的2/5[1]。草原是重要的动植物资源库,对维护生物多样性具有重要意义;同时,草原还有保持水土、涵养水源和防风固沙固碳等功能[2-4]。我国自然保护区中有大面积的草原,其中,以草原草甸类型为主的自然保护区达41个,而森林、湿地等其他类型保护区中也包含草原生态系统[5]。然而,由于过度放牧,我国很多自然保护区面临草地资源面积减少、质量下降、生物多样性丧失和生态系统服务功能退化等问题,影响了我国自然保护区的整体保护成效[6]。近年来,绿盾、绿剑、中央环保督察等针对自然保护区开展的监督检查专项行动使得这一问题更加集中和尖锐地暴露出来。

针对我国草原生态系统被破坏的问题,我国自2003年起在西部11个省区实行退牧还草工程。该工程实行以草定畜的方式控制载畜量,按草原类型和区域范围给予草原围栏建设资金和饲料粮补助。2011年,《关于完善退牧还草政策的意见》对该政策补助费用进行调整,一是提高中央投资补助,对禁牧封育的草原每年给予90 元/hm2的禁牧补偿,并设立了5年的补助周期;二是实行草畜平衡奖励,对禁牧区外未超载的牧民每年奖励22.5 元 hm-2。2017年禁牧区补偿提高至112.5 元 hm-2a-1,草畜平衡区补助提高至37.5 元 hm-2a-1。在地方层面,为了响应国家退牧还草政策,吉林省采取了相应措施,从“十二五”开始,吉林省就针对省内各地实际情况设置了退牧还草补偿方案,之后也一直在不断落实调整补偿方案,但目前向海自然保护区并未出台明确的退牧还草补偿标准,导致2020年6月,通榆县部分牧民因不满禁牧令的实行而将牲畜驱赶至保护区管理局外围进行抗议。现行政策存在的主要问题包括:(1)退牧还草工程主要针对我国几大牧区,国家层面并没有针对自然保护区退牧还草的专项政策;(2)退牧还草生态补偿政策划分区域范围较广,未有效区分自然保护区中草原所在的功能分区;(3)退牧还草生态补偿标准仅考虑草原类型和区域范围,没有对牧民的类型进行区分,容易对不同牧民采取“一刀切”的补偿标准,可能造成不同类型牧民间的不满情绪。缺乏行之有效的退牧还草补偿机制造成很多自然保护区退牧还草效果不理想[7]。而退牧还草补偿机制的核心之一是制定合理的补偿标准。如果补偿标准偏高,将增加政府的财政压力;但如果偏低,将使牧民的生计得不到有效保障,并造成保护区管理机构与牧民矛盾尖锐、关系紧张,退牧还草的效果难以持续[8-9]。在此背景下,研究自然保护区退牧还草生态补偿标准,对于提高保护区内草原的生态环境质量、保障牧民的生计具有重要意义。

1 文献综述

生态补偿在国外通常被称为生态环境服务付费[10],通过这种向生态环境保护者支付一定费用的方法,鼓励保护者保护生态环境[11]。生态补偿标准是生态补偿机制的核心内容之一,多年来,国内外学者对生态补偿标准进行了诸多研究[12-17]。其中,草原生态补偿标准是生态补偿标准的一个重要分支。当前,与自然保护区退牧还草生态补偿标准相关的研究主要集中三个方面。

(1)识别牧民退牧还草意愿的关键影响因素。已有研究主要运用logistic分析[18-19]、列联表独立性检验[20]、probit和logit分析[21-23]以及最优尺度回归分析[24]等方法对牧民退牧还草意愿的影响因素进行识别,提出的主要影响因素包括文化程度[19, 24]、草场面积[22, 24]、牲畜数量[19, 21]、家庭人口[25-26]、家庭收入[24, 27-28]、补偿金额[26]、牧民对环境与经济的重要性比较[29]等。

(2)计算退牧还草生态补偿标准。已有研究主要利用养殖牲畜价值、拥有草原面积、人均收入、牧民意愿和生态系统服务价值等指标,通过机会成本法[30-32]、直接成本法[33]、市场价值法[33]、意愿调查法[21]、最小数据法[34]、生态系统服务价值法[35-36]、灰色关联分析法[37]等方法计算退牧还草生态补偿标准,计算出的补偿标准由85.95 元 hm-2a-1到1751.85 元 hm-2a-1不等。与此同时,与自然保护区退牧还草生态补偿标准相关的研究较少[38-40],主要利用草原面积、养殖牲畜价值、生态保护成本和生态系统服务价值等指标,通过机会成本法、费用分析法、生态系统服务价值法和生态足迹法等方法进行计算。

(3)为不同的补偿客体选择适当的补偿标准。已有研究根据补偿标准的成本效益[30]、补偿区域的差异[38]、农户收入的改善程度[41]、草地载畜量[42]等选择适用于不同类型补偿客体的退牧还草生态补偿标准。

总体来看,已有研究已取得诸多研究成果,但仍有待进一步完善。主要体现在:(1)目前关于我国自然保护区退牧还草生态补偿标准的研究相对较少,已有的研究结果并未形成综合性的自然保护区退牧还草生态补偿标准的制定框架;(2)尚未将牧民退牧还草意愿的关键影响因素与生态补偿标准的遴选或制定有效结合;(3)没有根据自然保护区的功能分区、草原承包及利用情况等因素对补偿客体进行合理分类,进而制定出针对不同客体的补偿标准。

本文立足自然保护区生态环境保护与居民生计保障的两种需求,有效识别自然保护区牧民退牧意愿的影响因素,遴选补偿标准,提出适用于不同类型补偿客体的补偿标准。

2 研究区域概况与研究方法

2.1 研究区域概况

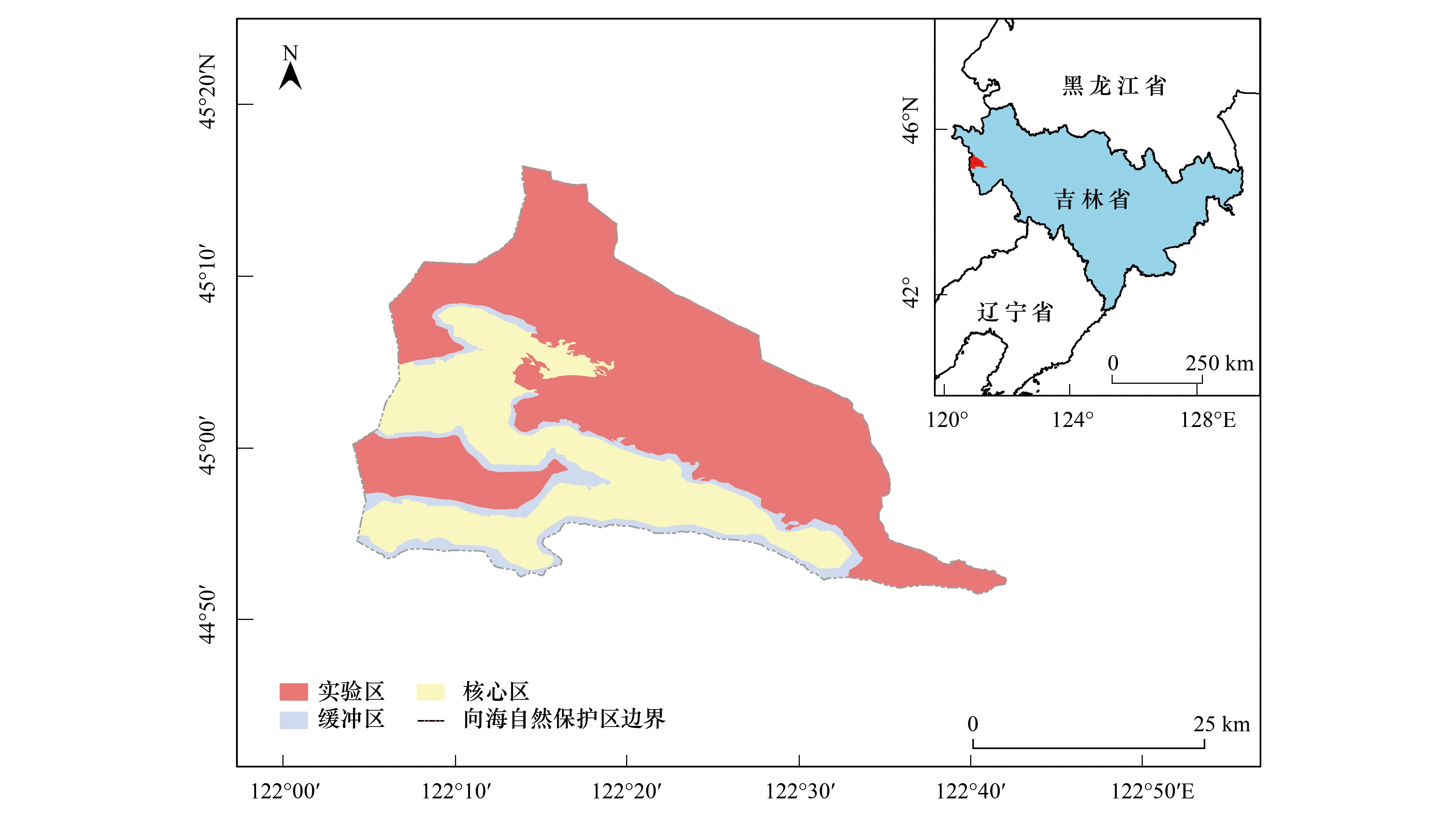

吉林向海国家级自然保护区(简称保护区)1981年经吉林省政府批准建立,1986年晋升为国家级自然保护区,1992年被列入《国际重要湿地名录》,保护区内生境多样,物种资源丰富。保护区幅员105467 hm2,横跨吉林省白城市通榆县的4个乡镇场、12个村,核心区、缓冲区和实验区分别占保护区总面积的29.6%、10.6%和59.8%;截至2019年末,保护区内常住人口约2万人[43]。保护区内草原、沙丘、沼泽和湖泊纵横交错,构成典型的湿地多样性景观,其中,草原面积3.04万hm2,占保护区总面积的28.82%(图1)。

图1 研究区位图Fig.1 Location of the Study area

由于当地牧民的过度放牧,与20世纪80年代初相比,至2015年保护区内的草原面积减少了28164 hm2,草地质量严重下降。为了恢复被放牧严重破坏的保护区草原生态环境,2015年保护区内开始实施全面禁牧,但禁牧效果不佳,其重要原因之一是缺少合理的退牧补偿标准以致补偿机制缺失,保护区内牧民生计无法得到有效保障,偷牧行为屡禁不止。

2.2 研究方法

本研究拟建立保护区退牧还草生态补偿标准的制定框架。以制定保护区退牧还草生态补偿标准的需求为导向,甄别影响牧民退牧还草意愿的关键因素,合理选择补偿标准计算方法,并对补偿客体进行分类,针对不同补偿客体制定不同的补偿标准(图2)。

图2 研究技术路线图Fig.2 The technical roadmap

2.2.1牧民退牧意愿的影响因素分析

(1)研究指标及数据选取

牧民对退牧还草政策的意愿是本文的因变量,将其设置为二分类变量,牧民的意愿分为两类,分别为“愿意”和“不愿意”。

参考已有相关研究并结合实地调查的情况后,本文确定了牧民退牧意愿的潜在影响因素,即本文研究中的自变量。一方面是牧民对于当地生态变化的感知;研究表明,草原禁牧政策获得的生态效果越好,农户的满意度反而越低[32],因此本文将牧民对于当地生态环境变化的主观感受作为自变量之一对牧民退牧意愿进行分析。另一方面是牧民的基本情况特征,研究表明,牧民文化程度[19, 24]、草场面积[22, 24]、牲畜数量[21]、家庭人口[25-26]、收入[24, 27-28]等原因都会影响其退牧还草意愿,因此,本文从牧民家庭基本情况、牧民养殖规模、牧民已退牧情况3个方面设置10个备选因素进行研究(表1)。

表1 变量设计

(2)影响因素分析方法

牧民退牧意愿为二分类变量,适用于二元logistic回归分析。牧民退牧意愿与其影响因素的关系可以表示为:

Y=F(A,B,C,D)

(1)

式中,Y为牧民退牧意愿,为二分类变量;当牧民愿意退牧时,Y=1;当牧民不愿意退牧时,Y=0。参考已有相关研究[20, 24, 26],并结合问卷调查获取牧民退牧意愿的潜在影响因素,选择A、B、C、D4类11个备选因素为自变量;其中,A为牧民的生态环境变化主观感受;B为牧民家庭基本情况;C为牧民养殖规模;D为牧民已退牧情况。

基于此,构建牧民退牧意愿影响因素分析的二元logistic模型:

(2)

式中,y为牧民愿意退牧的概率,x1,x2,…,xn为影响退牧意愿的自变量,α为常数项,β1,β2,…,βn为自变量x的回归系数。

2.2.2补偿标准计算方法

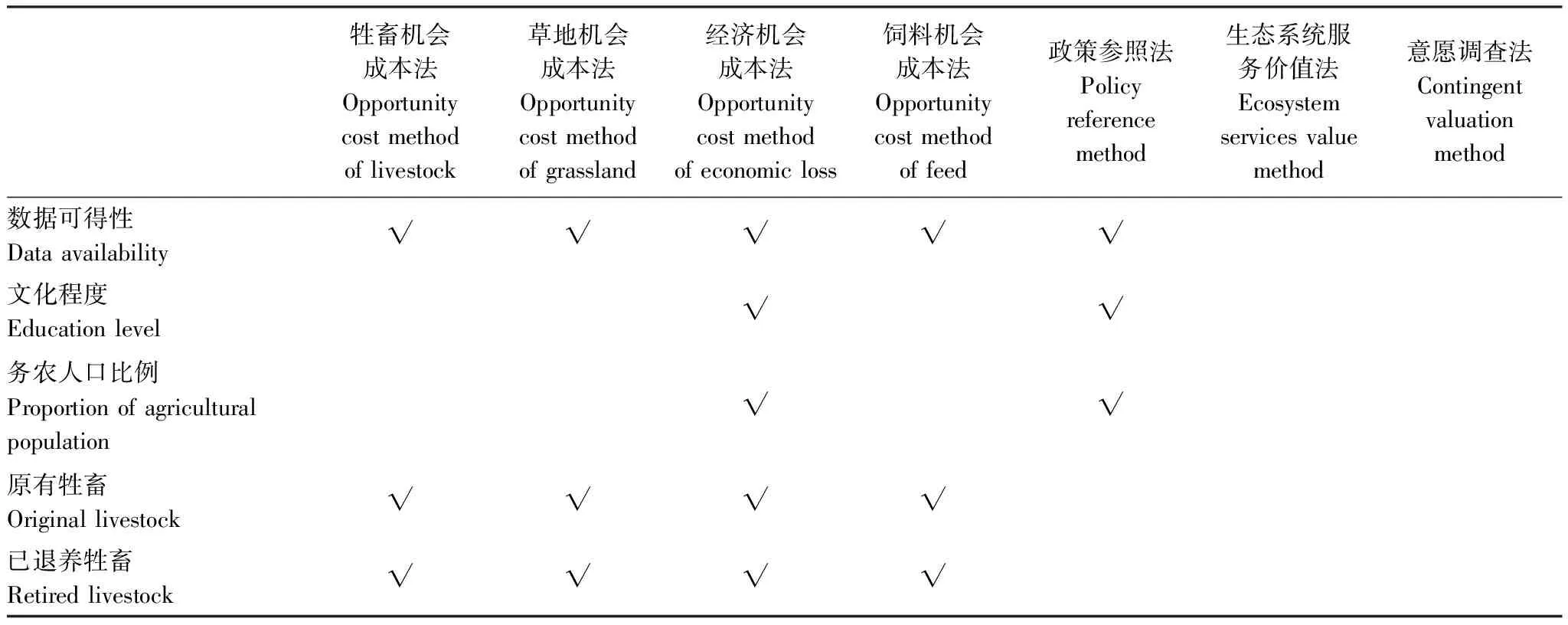

根据已有相关研究成果,自然保护区退牧还草适用的生态补偿标准计算方法主要包括机会成本法[38]、生态系统服务价值法[38]、意愿调查法[21]、政策参照法等。不同自然保护区退牧还草生态补偿标准相关计算方法的优缺点和适用范围不尽相同(表2),可根据各自然保护区的实际情况选择不同的补偿标准。本文主要采用机会成本法与政策参照法两类方法对补偿标准进行计算。

表2 生态补偿标准计算方法比较

(1)机会成本法

保护区退牧还草生态补偿中的机会成本是指牧民为了保护保护区内草原而牺牲的经济收入、发展机会等[38]。机会成本可从以下几个方面计算:

①牲畜机会成本

牲畜机会成本是指保护区实行退牧后,牧民由于不能放牧而牺牲每年能卖出牲畜所得的收益,所得的补偿标准C可由下式计算:

C=np×A

(3)

(4)

式中,np为牧民每年产生经济收益的羊单位数(1只体重45 kg、日消耗1.8 kg草地标准干草的成年绵羊),本文中按李屹峰等[38]的推导计算;A为每羊单位经济收益;n为牲畜总数,针对保护区实验区的牧民则需减去牧民承包草原的理论载畜量;c为母畜比例;p为有生育能力的母畜比例;e为繁殖成活率;n1为母畜每年产仔数。

②草地机会成本

草地机会成本是指退牧政策实施后牧民不能对外承包草地或出售牧草而造成的经济损失。禁牧政策实施前,承包草原不放牧的牧民可以通过向他人转让草地使用权或售卖的牧草等方式获得收益,所得的补偿标准C计算公式如下:

C=S×W×N或C=G×s

(5)

式中,S为草地面积(hm2);W为牧民提供草地给他人放牧的收益,在保护区内,牧民出租草原价格以羊单位为标准计算(元 羊单位-1a-1),取值为120 元 羊单位-1a-1;N为每公顷草地出租的羊单位数量(羊单位/hm2)。G为单位草原的产草量(kg hm-2a-1),保护区内草原共分为三类:沙丘坨间疏林灌丛类草原、平原草甸草原和沿江河低湿地草甸,产草量分别为1500、1800、3000 kg hm-2a-1;s为牧草单价/(元/kg)。

③经济损失机会成本

经济损失机会成本计算由于退牧等生态保护政策使自然保护区牧民和地区经济的发展权益受到限制而带来的损失。本文以吉林省农村居民人均可支配收入作为参照,测算保护区农村居民收入与吉林省农村居民人均可支配收入的差距,以此估算生态补偿额度[47]。补偿标准C的计算公式如下:

(6)

④饲料机会成本

饲料机会成本是指为了避免保护区内草原生态环境进一步恶化,牧民所承受的养殖饲料成本方面的经济损失。当地牧民种植1 hm2玉米,所得秸秆可作为24 羊单位一年的饲料。因此,在当地牧民不退耕的情况下,种植玉米可以满足其达到草畜平衡时理论载畜量的饲料费用(草地理论载畜量为2.16 羊单位hm-2a-1)。在保护区退耕政策实施后,此次接受调查的牧户户均剩余耕地为5.16 hm2,牧户一般以3∶2的面积比例种植玉米和大豆,依靠种植所得作物可以维持其草畜平衡水平的牲畜养殖量。因此,若保护区全面退牧退耕,补偿标准C的计算公式如下:

C=b×D×n

(7)

式中,b为饲养牲畜成本(元 羊单位-1d-1);D为饲养天数;n为牧民原有耕地可供饲养的羊单位数。

针对不同类型的牧民可选用不同的机会成本法。首先,对于保护区内承包草原放牧的牧民,其收入来源主要为出售牲畜,且牲畜食物主要来源于牧民承包的草原,因此可以选用饲料机会成本法和牲畜机会成本法计算补偿标准。其次,对于保护区内承包草原未放牧的牧民,其承包的草原弃置或出租给他人放牧,因此可选择草地机会成本法对其补偿标准进行测算。最后,对于保护区内未承包草原放牧的牧民,其收入来源主要为出售牲畜,但牲畜食物主要源于在他人承包的草原放牧或自行购买,因此适用于牲畜机会成本法。

(2)政策参照法

政策参照法是参照自然保护区周边区域或情况类似区域所实行的退牧补偿标准或参考所在区域的农村最低生活保障标准,设定保护区生态补偿标准,以满足牧民最低生活水平的需求。

2.2.3补偿客体分类方法

自然保护区进行退牧还草生态补偿的客体主要是保护区内的牧民。自然保护区实行分区保护,不同的功能分区保护要求不同。根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系的指导意见》,本研究建议在保护区核心区、缓冲区实施全面禁牧,实验区按照草畜平衡的原则退牧。根据上述要求,对保护区内牧民按照保护区功能分区、草原承包和利用情况进行分类,在此基础上开展有针对性的补偿(表3)。

表3 补偿客体分类

2.3 数据来源

所需数据主要通过以下几种途径获取:(1)问卷调查。于2018年12月赴吉林省向海国家级自然保护区调研收集数据,对向海乡利民村、同发牧场、创业村以及兴隆山镇爱国村等8个村屯的村民开展问卷调研,共收集有效问卷150 份。问卷包括三部分,第一部分为自然保护区牧民个人及家庭基本情况,包括牧民的性别、年龄、学历、务农人口数量等;第二部分为草原与牲畜的基本情况,包括承包草原面积、牧民养殖牲畜数量、退养牲畜数量、养殖成本等;第三部分为牧民的意愿,包括对退牧政策的主观意愿及建议、对生态环境变化的主观感受等。(2)文献资料收集。草原理论载畜量的相关数据通过《向海志》和《天然草地合理载畜量的计算(NY/T635—2015)》[48]获取;农村居民人均可支配收入等基础数据由国《2018年吉林省国民经济和社会发展统计公报》、《通榆县2018国民经济和社会发展计划执行情况》等获取。(3)遥感解译。保护区草原面积变化数据来自上世纪80年代及2015年保护区遥感影像解译。

3 向海自然保护区案例分析

3.1 样本特征描述

本次调研对向海自然保护区较有代表性(退牧还草矛盾较为突出)的8 个村屯进行走访调查;受访村屯原有牧户249 户,调研走访收回有效问卷150 份,所占比例为60.2%。因此受访牧户情况能基本反映该保护区内的牧户基本情况。在受访牧户中,150 户农户共526 人,其中368 人在家务农,68 人外出打工。受访者中男性98 人,女性52 人,平均年龄49.9 岁,45 岁以上人口占受访者的64%;受访者文化程度以小学、初中为主,占调研样本的66.39%,其中小学文化程度的人占一半以上。受访牧户中,牛的退养比例为22.53%,羊的退养比例为56.30%,平均每户退养牛3.85 头,退养羊45.14 只。75.33%的受访者表示不愿意退牧还草。

3.2 牧民退牧意愿影响因素分析

对数据进行共线性诊断,剔除务农人数和户籍人数之后,以剩余影响因素作为自变量、退牧意愿作为因变量对问卷数据进行二元logistic回归分析(表4)。取显著性为0.05,得到如下回归模型:

表4 牧民退牧意愿logistic回归分析表

(8)

式中,-1.580为常数项;x1为文化程度;x2为务农人口比例;x3为原有牲畜;x4为已退养牲畜。

分析结果表明,当显著性为0.05时,影响牧民退牧意愿的关键因素为文化程度、务农人口比例、原有牲畜数量和已退养牲畜数量,原因分析如下:

(1)文化程度越高的牧民,越倾向于退牧(偏相关系数为0.457)。牧民文化程度越高,对生态环境保护方面了解得越多,更能理解国家实施退牧政策的意义;同时,文化程度越高的牧民可能掌握的劳动技能越多,对土地的依赖性更弱,更愿意转变生计方式,所以更愿意退牧。

(2)务农人口比例越高的家庭越愿意退牧(偏相关系数为0.717)。当地牧民对土地的依赖性较强,如果没有替代性生计来源,一般不会轻易放弃赖以生存的土地;当地已经实施退耕还林补偿,对沙土地型耕地的补偿标准为4000 元 hm-2a-1,对草甸低平湿地型耕地的补偿标准为8000 元 hm-2a-1,退耕补偿资金能够为农户提供替代生计来源,使一部分务农人口从农牧业生产中解放出来,通过务工等途径获得更高收入,从而提高生活水平。

(3)原有牲畜数量越多的牧民,越不愿意退牧(偏相关系数为-1.821)。由于放牧收入较高,原有牲畜数量较多的牧民担心退牧补偿不足以弥补退牧造成的经济损失,因此不愿意退牧;而对于原有牲畜较少的牧民,一方面退牧政策实施后,养殖成本增高,使得本已不多的利润进一步减少;另一方面原有牲畜较少,表明其对于养殖的生计依赖度相对较低,因此更愿意退牧。

(4)已退养牲畜越多的牧民,越愿意退牧(偏相关系数为1.106)。由于保护区实行严格的禁牧政策,牧民养殖成本大幅上升;同时,已退养牲畜越多对牧民收入影响越大,部分牧民已经采取了其他转产措施,如外出务工等,问卷结果显示,在112 户养殖户中,有成员外出务工的达34 户,其中24 户已退养牲畜。同时,在退牧过程中,已退养牲畜越多的牧民对于政府草原生态环境保护的宣传教育更加重视,对退牧政策的理解度更高,更愿意退牧;问卷结果显示,在受访牧民中,有38 户接受过政府的退牧宣传,其中21 户已退养牲畜;被调查的牧民中71 户了解政府实行退牧还草的目的,其中61.97%(44 户)已退养牲畜。

3.3 补偿标准计算结果

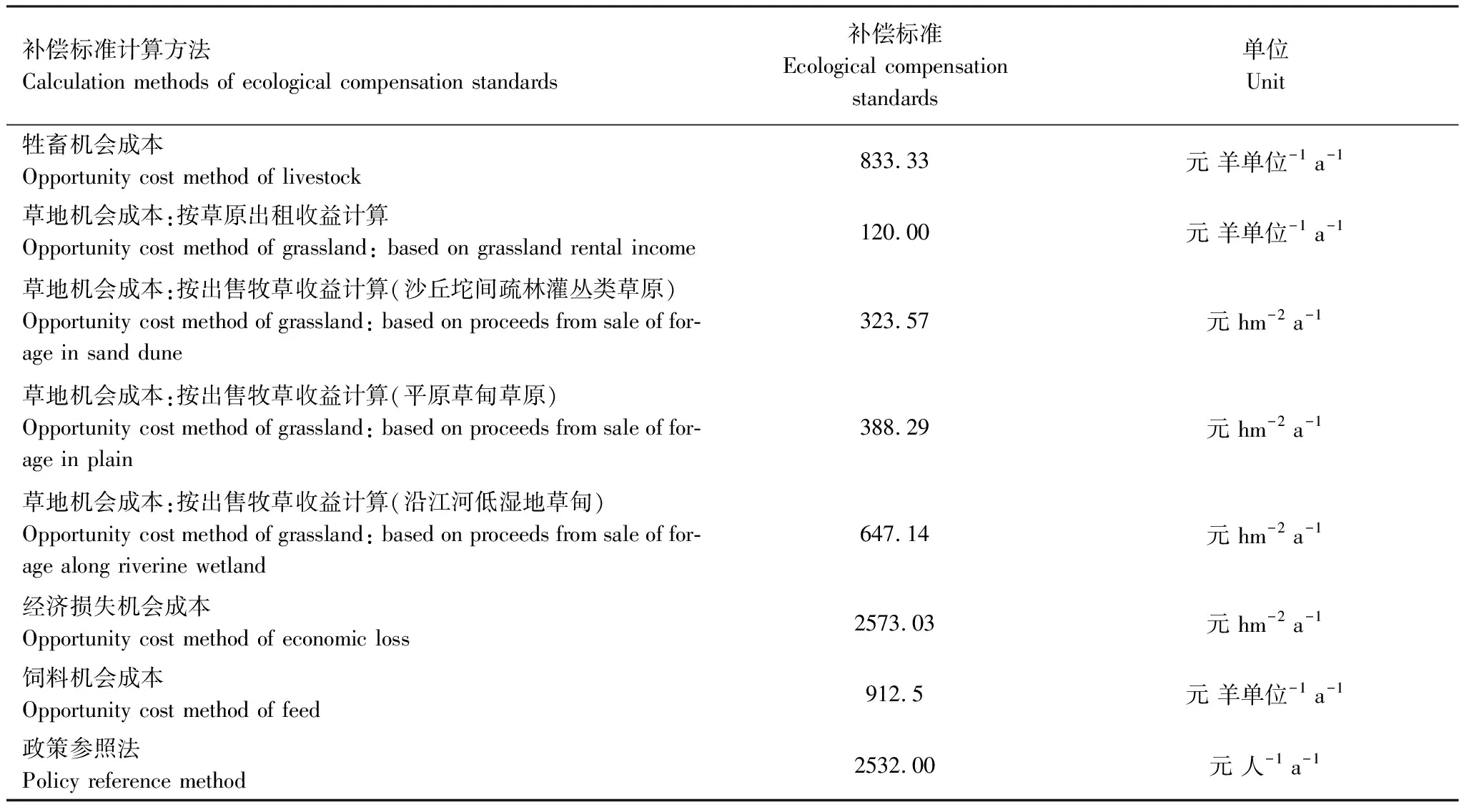

在遴选保护区退牧还草生态补偿标准计算方法的过程中,主要基于以下考虑:(1)结合已有的自然保护区草原退牧还草生态补偿标准研究成果[3, 21, 31, 33],初步拣选补偿标准计算方法;(2)基于数据可得性,选择可以在保护区获得足够数据支撑的补偿标准计算方法;(3)基于保护区内牧民退牧意愿的关键影响因素,进一步筛选可行的补偿标准计算方法(表5)。

表5 补偿标准计算方法适用性判断

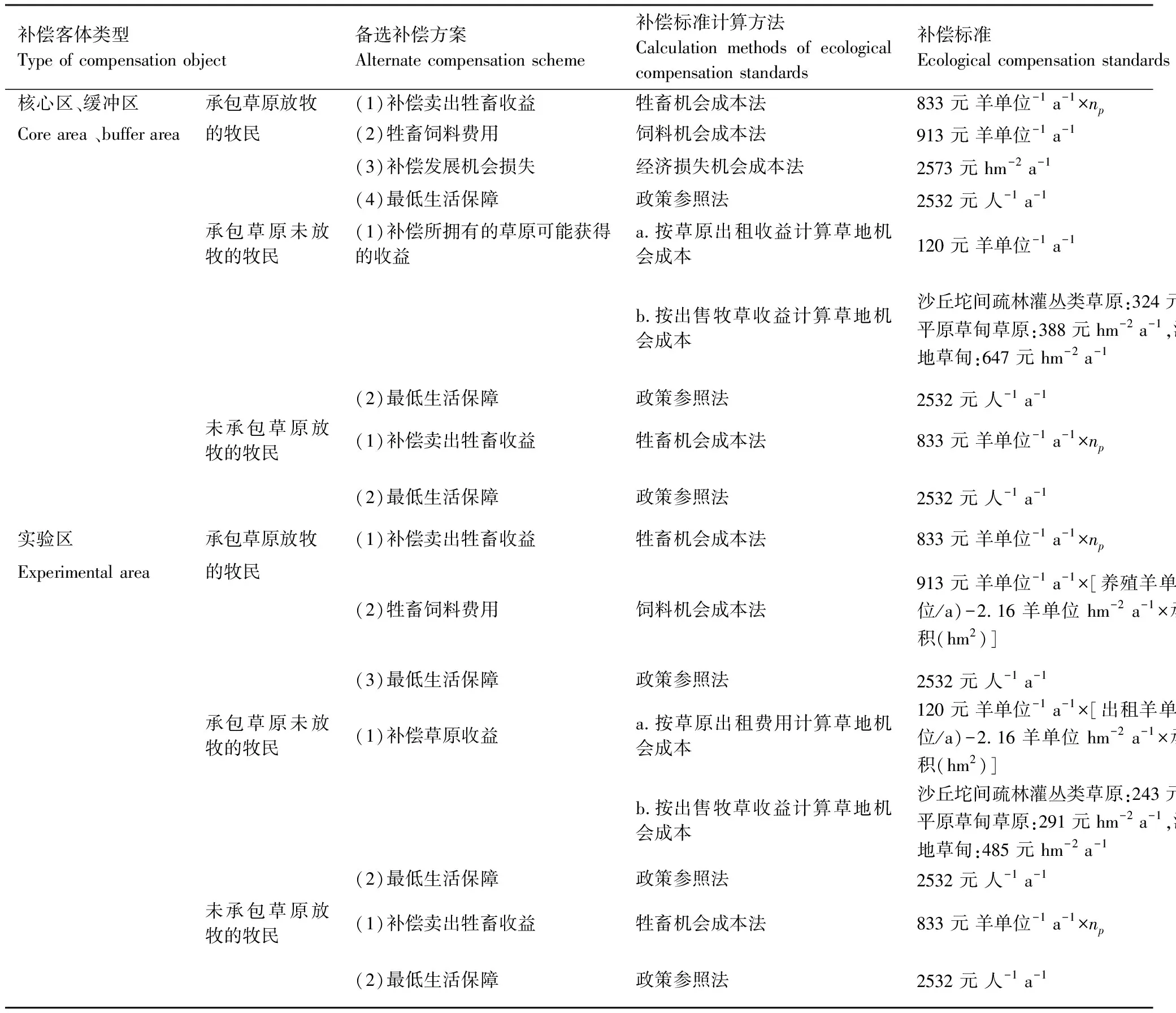

基于已有数据,分别采用牲畜机会成本法、草地机会成本法、经济损失机会成本法、饲料机会成本法和政策参照法等计算退牧补偿标准(表6),作为针对不同补偿客体补偿标准制定的备选方案。计算结果显示,以羊单位为补偿单位时,最低补偿标准为草地机会成本120 元 羊单位-1a-1,最高补偿标准为饲料机会成本912.50 元 羊单位-1a-1;以草原面积为补偿单位时,补偿标准介于323.57 元 hm-2a-1到2573.03 元 hm-2a-1之间。

表6 补偿标准计算结果

3.4 补偿标准选择

选择补偿标准时,应面向保护区草原生态环境保护与牧民生计改善两种需求,按照所在功能分区、草原承包情况、草原利用情况等对补偿客体进行分类,根据同区域内三种类型的牧民对于草原的承包、利用情况,在牧民其他养殖条件相同时,其补偿金额高低排序为:承包草原放牧的牧民>未承包草原放牧的牧民>承包草原未放牧的牧民,根据此排序,同时综合考虑补偿主体资金承受能力选择各类补偿客体的补偿标准(表7)。

表7 适用于保护区内不同类型牧民的补偿标准

对于在核心区、缓冲区内承包草原放牧的牧民,此类牧民有合法承包草原的相关证明,牲畜食物来源于牧民承包的草原。适用的补偿标准包括牲畜机会成本法、饲料机会成本法、经济损失机会成本法和政策参照法,考虑到其收入主要来源于售卖牲畜,且拥有草原承包权,该类牧民的补偿应高于其他两类牧民,最佳的补偿标准为饲料机会成本法:913 元 羊单位-1a-1。

对于在核心区、缓冲区内未承包草原放牧的牧民,他们没有合法承包草原的相关证明,牲畜食物主要来源于在他人承包的草原放牧或自行购买饲料。适用的补偿标准有牲畜机会成本法和政策参照法,考虑到其收入主要来源于出售牲畜,最佳的补偿标准为牲畜机会成本法,补偿金额为833 元 羊单位-1a-1。

对于在核心区、缓冲区内承包草原未放牧的牧民,此类牧民有合法承包草原的相关证明,但并不养殖牲畜,草原弃置不用或出租给他人放牧。针对此类牧民,适用的补偿标准为草地机会成本法和政策参照法,考虑到其对草原的承包权以及售卖牧草的价格,最佳补偿标准为草地机会成本法:根据其所承包草原类型补偿标准分别为324 元 hm-2a-1、338 元 hm-2a-1和647 元 hm-2a-1。

对于在实验区内的牧民,按照核心区、缓冲区不同类型牧民的补偿标准,扣除其承包草原的理论载畜量进行补偿。

在生态补偿机制年限方面,已有研究利用logistic生长曲线表示特定社会经济条件下农户收益的变化过程,认为生态补偿年限应该由产业结构调整所需时间决定[41]。因此本文针对拥有草原承包权的牧民,补偿年限与其承包期一致;对于没有草原承包权的牧民,则依据其改变生计类型所需平均时间确定补偿年限。

4 结论和讨论

本文立足生态环境保护与居民生计保障两种需求,综合考虑牧民退牧意愿的关键影响因素、补偿标准计算方法和补偿客体类型,提出了自然保护区退牧还草生态补偿标准制定框架。综合考虑已有研究成果、数据可得性以及牧民退牧意愿关键影响因素,选择合适的生态补偿标准计算方法,并在生态补偿实践过程中加以创新;本文利用机会成本法与政策参照法计算了生态补偿标准,结果略高于杨光梅等[21]和胡振通等[32]的研究结果85.95 元 hm-2a-1和123.15 元 hm-2a-1,主要是由于计算方法和指标选取不同;结果略低于韦惠兰(1)补偿标准中,np为牧民每年产生经济收益的羊单位数,补偿的牲畜养殖数量为退牧政策实施前一年牧民的养殖数量,不随牧民养殖规模的增加而增加。(2)牧民改变生计类型所需时间可为三个阶段:初期用于卖出牲畜转变,过渡期用于探索转产方式,终期用于进入新的生计模式的稳定期。具体实施年限可根据当地实际情况进行调整。(3)推荐程度中,1—4表示推荐程度从高到低。(4)推荐程度由不同类型牧民经济收入来源、牧民接受意愿与政府财力等决定等[34]和巩芳等[36]的研究结果1751.7 元 hm-2a-1和713.25 元 hm-2a-1,主要原因为计算方法和地区经济发展差异;综合来看,本文所得出的补偿标准与大部分研究所得出补偿标准的上下限重合度较高,既适当增加了补偿标准,有助于促进牧民自愿禁牧比例的增加,又低于生态系统服务价值法所得出的标准,可以有效缓解地方财政压力,是可能付诸实践的补偿标准。在科学计算补偿标准之后,根据保护区功能分区、草原承包和利用情况对补偿客体进行分类补偿,避免“一刀切”的补偿标准,有利于改善自然保护区退牧效果。

为了使本文提出的退牧还草生态补偿标准制定框架能真正落到实处,需要在此框架下制定一系列保障政策,完善补偿机制。第一,建议建立完善的牧民基本情况统计制度,详细地记录牧民的基本情况,如草原承包与利用情况、牲畜类型与数量、耕地与种植情况等,还应调查当地牲畜养殖成本以及牲畜市场价格等信息。第二,拓展补偿资金来源,形成多元融资渠道。引入社会资本,集合不同类型已有生态产品优势,严格控制保护区核心控制区生产经济性活动的同时,在保护区一般控制区及周边区域,将生态农业、生态旅游、生态康养等产业融合发展为生态产业链,有效挖掘生态产品价值。第三,创新多元化的补偿方式,通过对当地牧民进行生产技能培训、提供就业岗位、技术支持、招商引资、产业入股、发展生态农业等方式,将经济补偿与其他补偿方式相结合,引导当地牧民走绿色发展道路,减少其对保护区自然资源的生计依赖,促进保护区退牧还草政策的实施。第四,建立补偿标准的动态化调整机制。本文在退牧还草生态补偿标准计算过程中,由于每羊单位经济收益、牧民出租草地的价格可能随双方的期望有所变动,所以按照机会成本法计算的补偿标准如果要长期实行,还需要考虑价格变动。