东南亚中资企业社会责任的“自述”与“他述”

——基于文化制度距离的实证研究

孔建勋,张志伟

(云南大学 国际关系研究院,云南 昆明 650091)

一、引言

孟德斯鸠在《论法的精神》一书中提到,国家存在一种一般精神,这种精神影响着一个国家的各种制度,这种精神就是文化。[1]荷兰著名管理学家吉尔特·霍夫斯泰德(Geert Hofstede)指出,在某一特定区域,人们具有相同的生活环境、教育环境,从而导致其思维处于共同的认知。[2]文化构成一个国家的基础,称之为“国家性格”(national character)。[3]每个国家的文化各不相同,文化制度距离则是用来衡量国家间文化的差异。[4]

自1999年中国政府提出“走出去”战略以来,越来越多的中资企业走向包括东南亚在内的国际市场。而2013年“一带一路”倡议的提出为企业“走出去”注入新的动力,东南亚地区成了中国对外投资的热土。例如,2018年中国对东盟十国投资流量达到136亿美元,占当年中国对外投资总额的9.6%。[5]然而中国企业在东南亚国家的发展也并非一帆风顺。在海外投资运营中,劳资纠纷、环境问题、政商矛盾等等频频发生,每年都有不少中资企业被迫“退市”,例如缅甸的莱比塘铜矿项目在停工—复工中折腾多次后才最终得以持续投产;密松水电项目因缅甸政府裹挟民意搁置;马来西亚东海岸铁路(East Coast Rail Link)一度停工。这其中一个重要的因素就是东南亚国家与中国之间的文化制度距离的影响,而海外中资企业在投资运营中不够重视与东道国各个行为体之间的交流互动,很少了解到文化影响着东道国官方及民众的看法,从而使得东道国各行为体对于中资企业存在结构性的认知障碍。就海外企业而言,企业履行社会责任方式在母国与东道国有所差异,[6]并且不同区域、不同类型的企业也会实施不同的社会责任标准。[7]此外,企业在东道国经营还处于外来者劣势,因东道国政治、经济、社会、文化水平程度的不同而有所区别。[8]近年来,中国企业虽然做了大量的社会援助与公益,但大多停留在中央部门或者地方政府层面,而东道国普通民众与媒体对其了解较少。[9]因此普通民众对于中资企业知之甚少。而中资企业近年来在东南亚投资以大型国有控股企业为主,当地民众受外界信息影响,担心国内经济命脉受中国企业控制。民间感情的宣泄加上资源流失的敏感,[10]使得东南亚民众对中资企业有一种疏离和抵触情绪。

在此背景下,东南亚各国同中国的文化制度距离如何影响中资企业海外社会责任履行?如何影响当地员工对所在企业社会责任履行的认知情况?针对文化制度距离的存在,东南亚中资企业该如何面对,进而更好地履行社会责任,提升中国国家形象?本文以文化制度距离作为切入点,利用“海外中国企业与员工调查(OCEES)”中的东南亚9国中资企业和员工匹配数据,分析作为中资企业母国的中国与作为东道国的东南亚各国之间的文化制度距离如何影响企业在当地履行社会责任,以及这种文化制度距离如何影响当地员工对中资企业社会责任履行的认可度;分析中资企业自我描述的社会责任履行程度(自述)与员工认知中的本企业社会责任履行程度(他述)之间匹配度如何,以及企业和员工的哪些因素对这种匹配度产生显著的影响。本项研究一方面有助于更好地厘清东道国制度环境与海外投资企业社会责任行为之间的关系,另一方面为中资企业如何稳步推进本地化经营,如何坚持以共商共建共享为原则推动“一带一路”转向高质量发展提供基于调查数据的经验证据和学理支撑。

二、文献综述与研究假设

(一)企业社会责任

企业社会责任(CSR)最早由奥利弗·谢尔顿(Oliver Sheldon)于1923年在其《管理的哲学》一书中从学术角度提出,他把企业社会责任与公司经营者满足产业内外各种社会需要的责任联系起来,并认为企业社会责任有道德因素在内。[11]此后,随着社会经济水平的提高和人类的进步,社会对于企业的期望不仅仅在产品或服务本身,“企业责任就是追求利益最大化”的观点逐渐褪色。[12]不断有学者试图就“企业社会责任”给出定义,但由于这是一个比较复杂的概念,学界难以提出一个具有普遍共识的定义和标准。其中,阿奇·卡罗尔(Archie B. Carroll)认为企业社会责任是企业应尽的社会义务,是社会各界对企业所寄予的经济、伦理和捐赠等期望的总和,包括经济责任、法律责任、道德责任和慈善责任。[13]这一定义得到了学界广泛认同。在随后的几十年中,学界越来越多地关注企业社会责任的研究。

对于企业社会责任履行的影响因素,当前学界主要集中于企业外部因素和内部治理两个方面展开。对于外部因素,学界主要从竞争环境、制度影响和政府干预等方面来研究。约翰·坎贝尔(John L. Campbell)认为,市场化程度通过营商环境的中介作用而对企业履行社会责任产生正向影响。[14]黄雷等人基于法律制度视角,通过1451个A股上市公司为样本作分析,指出良好的法律环境,有利于提高社会责任的信息披露水平,进而彰显社会责任履行效果。[15]此外,还有学者采用同样的数据,指出政治关联对企业社会责任具有显著的正向影响;而在政府控制的企业里,政治关联对于企业社会责任水平并无影响。[16]从内部治理来看,学界主要关注股权结构、高管特征、内部控制等因素。例如,纳兹利·加扎利(Nazli A. Mohd Ghazali)以马来西亚企业为研究对象,通过实证分析结果得出政府持股比例与社会责任履行效果呈正比,而企业持股比例同社会责任履行效果呈反比,[17]据此提出了企业股权结构对于企业社会责任的影响。约安娜·布洛塔(Ioanna Boulouta)以标准普尔1999年至2003年126家企业的数据为样本,发现董事会性别多样性对企业社会绩效有显著的正向影响。[18]而梅雷迪思·拉金(Meredith Larkin)等人通过对福布斯世界500强企业的实证研究发现,女性高管比例较高的企业能够更好地履行其社会责任。[19]

而对于海外企业,在东道国经营面临的一个重要问题就是海外企业社会责任问题。[20]经验证据表明,海外企业社会责任的履行问题确实给企业造成了一定的困扰,并可能严重阻碍它们在东道国的生存能力和业绩。[21]海外公司在东道国运营没有“公民身份认同”,因此需要付出相对于本地企业更多的额外成本。[22]为了避免因陌生环境所带来的额外成本,海外企业就需要花费资源建立声誉,而社会责任就是建立声誉重要的手段。[23]对于海外企业社会责任履行的影响因素,有学者提出东道国的经济发展水平、政治、文化环境,甚至是腐败程度对于跨国公司的企业社会责任具有重要的影响作用。[24]此外,还有学者从海外企业的跨国属性加以考虑,认为“企业社会责任经常被批评为一种昂贵的战略,适用于长期影响,短期效应较小”,跨国企业受制于国内母公司的监管,社会责任的履行可能会受到相应影响。[25]

(二)文化制度距离

由于国家的历史轨迹以及自我选择的差异,国家间存在着明显的制度差异,因此国家之间的制度距离被认为是海外企业结构和行为的关键性因素,[26]并且道格拉斯·诺斯(Douglass C. North)在这一基础上提出制度是一系列人为设计的规则、守法程序以及行为的道德伦理规范,[27]进而有学者将国家之间的这种差异定义为“制度距离”,[28]用以测量国家间制度的相似性或差异性的程度。[29]近年来,制度和制度距离对企业海外生产经营环境的研究更加得到国内外学者的关注,且多聚焦于企业的国际化战略影响、[30]进入战略及区位选址、[31]企业经营绩效[32]的问题。正是在这一过程中,学界开始逐步关注制度因素如何影响跨国公司在东道国社会责任的行为和结果,而文化制度距离是其中比较重要的一个维度。

文化是人类社会生活习俗、符号、信仰、价值观等文化载体的传承,制度本身也是文化的一种。[33]制度脱胎于文化,又反映着特定的文化。“当制度体现为规则时,它必然反映了一定的文化价值观;而当文化体现为规则时,它必然采取法律等正式制度或风俗习惯等非正式制度。”[34]霍夫斯泰德认为文化制度是主导人们思维、感情和行为模式的一种心理程序,这一程序存在于某一特定具有相同教育背景以及生活经验的区域,[35]是一种决定特定地区人们的社会规范、宗教、语言和种族的差异。[36]他从价值观角度将国家文化概括为四个维度,随后又发展出第五和第六个维度,这6个维度将国家文化差异划分为易于测量和了解的文化维度,为分析国家间文化制度差异提供了指南,成为研究国家或民族文化差异的重要参考。[37]而关于霍夫斯泰德的文化制度距离对于企业社会责任的影响,学界对此也研究较多,但文化制度距离对于海外企业社会责任的影响是呈正向、负向还是不存在显著性影响,学界持不同观点。

主流的理论观点认为,企业的母国与东道国之间的文化制度距离会导致那些具有民族主义倾向的东道国民众产生偏见,外资企业在本地经营存在信息不对称、民众不喜欢、政策易偏差等外来者劣势,从而增加交易经营成本,导致企业无暇顾及社会责任,或者履行效果不如预期。当文化距离大时,企业在当地的运营存在解释性障碍、经营性障碍,等等。约翰·梅奇亚斯(John M. Mezias)指出,由于信息不对称和交易成本、距离阻碍决策和本地偏见,外国子公司相对于国内企业面临劣势。[38]此外,还有学者认为,文化制度距离带来的成本包括不熟悉成本、东道国环境成本以及母国环境成本。其中,不熟悉成本即信息不对称所不得不支付的成本;东道国环境成本既包括东道国政府对于外来企业的对待方式,也包括当地民众对于外企产品的歧视性对待;母国环境成本即母国政府和母公司对于跨国公司的监管限制。这些成本都将导致企业面临外来者劣势。[39]

从经验研究来看,有学者针对100家跨国企业的实证分析结果显示,文化制度距离对于企业的经营绩效有明显的抑制作用,从而降低企业履行社会责任的意愿。[40]肖红军在研究中国内地的跨国公司时指出,文化制度距离越大,跨国公司在中国的社会责任履行越消极。[41]与此相反,另外一种观点认为,文化制度距离对于跨国企业有积极影响,其理论基础是跨国公司进入新的文化圈,可以学习到不同文化背景下的管理知识,并且会形成具有不同文化背景的团队,这些优势对于企业往往能够创造巨大的价值。[42]此外,跨国公司进入东道国陌生而又敏感的新环境以后,要争取获得政府部门、监管机构、公众、媒体以及顾客等利益相关方的认可和接受。[43]还有一种观点认为,文化距离对于企业的生产经营没有影响,与企业社会责任履行无关,例如,帕梅拉·科赫(Pamela Koch)等人通过对中国的外资企业研究发现,文化距离对企业生产经营绩效并无明显影响。[44]

(三)研究假设

基于前述既有研究积累的理论和经验证据,跨国企业在东道国进行投资经营时会面临“先天性缺陷”,[45]即外来者劣势(Liability of Foreignness,LOF)。它指的是相对于母国国内企业来说,跨国公司在东道国会遇到相对更多的问题,因此不得不支付更多的额外成本,[46]包括因信息滞后性、缺失合法性、环境陌生性等等造成的一切成本。[47]就东南亚的中资企业而言,首先,新进入东南亚国家的中资企业在了解当地的文化制度方面的信息具有滞后性,往往需要企业花费额外的成本来获取。[48]其次,东南亚各国往往依据自身的了解以及域外媒体的误报而对中国企业持有负面的刻板印象,认为中国企业(尤其是大型国企)“走出去”带有政治目的,会给本国带来债务陷阱,或者与本土企业形成恶性竞争,抢夺市场。[49]因此,中国企业在东南亚各国需要付出比本土企业(甚至比欧美和日本等其他国家的企业)更多的合规成本。[50]再次,新进入的跨国公司往往与东南亚各国的主体之间,如政府、社区、商会、民众,都具有陌生性,体现在中国(企业母国)与东道国(企业所在国)之间信仰、意识、价值观等心理层面的差异,这一系列的文化制度差异往往会给企业造成利益受损。这些成本对跨国公司用于在东道国履行社会责任的“冗余资源”(Slack Resource)产生挤出效应,导致中资企业在东南亚国家履行社会责任的能力下降。[51]

1. 文化制度距离与企业对自身社会责任的“自述”

从企业层面来看,文化制度距离将增加管理者的移情难度,即人们的利他行为主要建立在彼此的共性基础之上而非怜悯,[52]这一作用主要来源于施惠方和受惠方的相似性感知。[53]移情效应会刺激人们的利他主义行为。[54]文化制度距离越大,企业管理者对于东道国的相似性感知就越差,因此利他性行为就越少。东南亚大部分国家都经历了长期殖民统治,各国多样性的文化特征使得各自政府和民众对于中资企业的态度以及政策与他国政府和民众不同,在商业政策上具有明显的灵活性和倾斜性。同时,文化制度距离还会增加海外公司走出去的知识转移难度,跨国公司往往具有母国浓厚的文化烙印,而在文化制度距离较大的东道国往往会具有更严重的陌生性。[55]就东南亚的中国投资企业而言,其中不乏大型投资项目,这些大型企业往往具有深刻的中国文化制度的烙印。随着文化制度距离的增加,中资企业的中方管理者对于东道国相似性的感知度下降,移情效应就会减少,相应地,利他行为也减少。其次,文化距离还会导致中资企业的合法性冲突。这种冲突一方面来自于企业内部,即国内母公司对于东南亚子公司的压力;另一方面来自于东道国各个利益主体对于中资企业的诉求压力。这些中资企业一方面只有被国内母公司所认可才能够获得来自母公司的资金、政策、信息支持;另一方面,它们的行为、结构、运营方式只有同东道国各个利益相关者的心理预期、价值观保持一致,才可以被东道国所认可。母国(中国)同东道国(企业所在的东南亚国家)之间文化距离越大,这些中资企业面临内外部合法性冲突就越大,从而使得中资企业主在东道国经营面临双重压力。据此提出如下假设:

H1:中国与东南亚中资企业所在的东道国之间文化制度距离越大,企业层面对社会责任的自述结果越差。

2. 文化制度距离与员工对企业社会责任的“他述”

宏观层面的国家之间的文化制度距离影响微观层面的个体对他国的认知,相应地,国家间民众相似性感知弱化,东南亚民众对于中资企业的好感度也会下降,尤其是企业的东道国员工更有直接的反映。东南亚国家文化崇尚慢节奏,在企业员工身上也表现得比较明显。在海外中资企业调研过程中发现,企业在生产经营过程中经常遇到员工请假、旷工等问题,员工往往会与企业时间管理制度发生冲突,从而对于企业的认同感大大削弱。另一方面,文化制度距离往往会使企业主同企业内部员工之间产生距离,因语言、生活方式、习俗、宗教信仰、信念等不同而产生疏离感,企业主同员工沟通也就很少,企业履行社会责任可能会存在内部员工并不知情的情况。东南亚国家受印度文化、伊斯兰文化、儒家文化、佛教文化以及近现代西方殖民文化的影响,各个国家形成了独具一格的文化特色,既具有外部文化的特征,同时又保留着本土文化的气质,中国企业进入东南亚市场不能一味的按照自身的企业制度,还需要兼顾不同文化的差异,例如佛教国家往往倡导劳逸结合,工作与休假要有机结合,而伊斯兰文化主张积极进取创造财富。因此,东南亚各国同中国不同的文化制度距离对于中资企业的影响也大相径庭。据此,提出假设:

H2:中国与东道国文化制度距离越大,员工层面对社会责任的他述结果越差。

3. 企业社会责任“自述”与“他述”的匹配度

个体的行为和态度是由个体及所处环境共同交互所决定的。[56]东南亚当地员工既处于本国的大文化背景下,又处于中资企业的组织圈子中。依据个人—环境匹配理论,不同的企业行为对于当地员工而言,会产生不同的心理影响。当员工感知到企业所做,对于自身甚至当地社会有利,员工的内心影响会产生正向效应;反之,如果企业对于自身及社会发展毫无贡献,甚至破坏现有社会环境,员工的心理就会产生负向影响。[57]因此当企业在进行人力资源管理,如职业培训、企业团建等过程中刻意地向员工传递本企业的文化、战略、价值观以及社会贡献等,而当地员工会无形中感知到包括社会责任在内的企业行为,进而对其行为和心理产生正向影响。[58]此外,东南亚中资企业雇佣大量的东道国员工,会与本企业员工进行职场内外的各种互动。为了避免因陌生环境所带来的额外成本,企业往往花费资源建立声誉,而社会责任就是建立声誉的重要手段。[59]中资企业为了获得更多的当地商业机会或信息,必须在当地公众中留下好的印象,而自身的当地员工同当地社会有着直接的关系,利用员工的直接口述来宣传企业无疑是最节省成本且最高效的方式,因此当地员工是企业同当地互动的最好最直接的载体。因此,企业往往在宣传本企业社会责任的过程中,会首要考虑企业内部的当地员工,当地员工也会最先感知到企业的社会责任。据此提出假设:

H3:在企业社会责任履行方面,中资企业的“自述”与东南亚当地员工的“他述”呈正相关关系。

三、数据与方法

(一)数据来源

2018—2019年云南大学在18个国家就海外中国企业与东道国员工展开调查,建成“海外中国企业与员工调查数据库(OCEES)”。该数据覆盖东南亚、南亚、中东、非洲等“一带一路”沿线地区的18个国家的中资企业及其雇佣的东道国员工(其中东南亚覆盖了除文莱和东帝汶以外的其余所有国家),跨国调研历时一年。每个国家的企业抽样数参照中华人民共和国商务部对外投资企业名录中相应国家的企业数量来分配样本比例,最终成功完成861家中资企业有效样本及其相对应的东道国员工样本13,205个。数据调查内容包括海外中资企业生产经营状况、价值链嵌入状况、东道国社会资本积累状况、企业家、企业创新、营商环境、就业与劳动关系、技能培训、企业品牌的海外传播以及海外投资风险等基本情况598项指标,同时匹配性调查了中国企业的东道国员工人口学特征、工资薪酬、社保福利、教育、工作历史、人格特征、政治参与、中国文化认知、大国国民社会距离、东道国员工对中国及投资的主观态度等303项指标。为了验证上述假设,本文使用东南亚国家9国(缅甸、老挝、泰国、柬埔寨、越南、菲律宾、新加坡、马来西亚、印度尼西亚)中资企业样本数据中有关企业社会责任的部分,共计中资企业样本539个,东道国员工样本7744个。(1)按国别划分的东南亚九国中资企业和员工样本分别为新加坡(66;611)、印尼(51;509)、越南(34;205)、马来西亚(88;678)、泰国(64;1012)、柬埔寨(55;808)、缅甸(56;1390)、老挝(69;922)、菲律宾(37;747)。

(二)变量界定与操作化

根据上一部分的综述和研究假设,这里简要介绍本文涉及的变量以及操作化。

1. 因变量

因变量为“企业社会责任”,即东南亚中资企业在东道国履行社会责任的情况,分为企业层面的“自述”和相对应的东道国员工“他述”,采用相同的调查问卷,但分别针对企业主与当地员工进行了调查。但本文不拘泥于考察文化制度距离对“企业社会责任”的影响,同时还考察企业“自述”和员工“他述”之间的匹配程度,因此企业“自述”在本文的模型3中也作为解释变量。在此调查数据中,企业社会责任为企业层面和员工层面相互匹配,具体问题设置为(1)教育援助、(2)培训项目、(3)卫生援助、(4)基础设施援助、(5)修建寺院、(6)水利设施、(7)文体设施、(8)人文活动、(9)社会服务设施、(10)以实物形式进行公益慈善捐赠、(11)现金捐赠。(2)企业层面和员工层面相互匹配的企业社会责任问题分别为:(1)教育援助(包括兴建学校、修复学校、提供学校设备、提供奖助学金等与教育相关的援助行为);(2)培训项目(面向当地人进行农业技术培训、教师培训等培训项目,不包括员工培训);(3)卫生援助(包括修建诊所和医院、提供医疗设备、培训医护人员、引进医疗手段等与卫生相关的援助行为);(4)基础设施援助(包括修建公路、桥梁、船埠、停机坪、公交车站、美化街道等与基础设施相关的援助行为);(5)修建寺院(包括清真寺、教堂等与宗教信仰活动相关的场所);(6)水利设施(包括提供清洁水、修水井、修水窖、污水处理等与水供应相关的行为);(7)文化体育设施(包括修建文化娱乐场所、文艺演出中心、体育设施等文体设施);(8)文体交流活动(如文艺公益演出、汉语教学等问题交流活动);(9)社会服务设施(包括修建警察局等安防设施、垃圾分类场所、孤儿院、养老院等社会服务场);(10)以实物形式进行公益慈善捐赠(对贫困儿童等、患病者的捐款,此项也包括对外地的公益慈善捐赠);(11)现金捐赠(对贫困儿童、患病者等的捐款,此项也包括对外地的公益慈善捐款)。这11个问题为二分类变量,如果企业履行了该社会责任,则数值为1;如果没有履行该社会责任,则数值为0。由于衡量企业社会责任不是由一个问题构成,是由11个指标构成的,问题数目较多,故采用统计软件将11个问题提取公共因子,得到一个潜变量,为连续变量。因子分析可在许多变量中找出隐藏的具有代表性的因子。因变量的因子负荷和统计指标如表3所示。初步的验证性因子分析的结果表明,企业和员工各自的社会责任22个问题有2个公共因子,即企业层面的11个问题为1个共同因子,员工层面为1个共同因子,进一步的验证性因素分析结果也验证同样的结果。

2. 解释变量

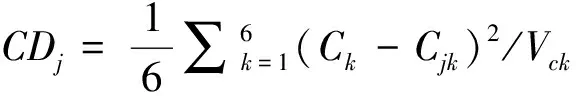

本文的解释变量为“文化制度距离”。这一变量借鉴国内外学者通用的方法,根据布鲁斯·科格特和哈尔伯尔·辛格(Bruce Kogut & Harbir Singh)的跨国文化距离模型(3)科格特和辛格在1988年提出文化距离模型,参见B. Kogut and H. Singh, “The Effect of National Culture on the Choice of Entry Mode”, Journal of International Business Studies, Vol. 19, No. 3 (1988), pp. 411-432.,采用霍夫斯泰德国家文化维度数据来测算国家或者地区之间的文化距离,具体包括:权利距离(Power Distance,PD)、个人/集体主义(Individualism vs. Collectivism, IC)、男/女性度(Masculinity vs. Femininity, MF)、不确定性规避(Uncertainty Avoidance, UA)、长/短期导向(Long Term vs. Short Term Orientation, LO)和放纵与约束(Indulgence vs. Restraint, IR)等6个文化维度理论。本文按霍夫斯泰德文化制度6个维度的计算值分别为:泰国(64;20;34;64;32;45);菲律宾(94;32;64;44;27;42);越南(70;20;40;30;57;35);柬埔寨(67;13;64;80;13;83);新加坡(74;20;48;8;72;46);马来西亚(100;26;50;36;41;57);印尼(78;14;46;48;62;58)。(4)其中老挝、缅甸、柬埔寨三国是作者根据霍夫斯泰德文化制度计算方法计算得出,其余为原始数据值。具体公式为:

(1)

其中,CDj是指j国同中国的文化距离,Ck是中国在第k个文化距离维度上的得分,Cjk是国家j在第k个文化距离维度上的得分。Vck是在k维度上各国得分的方差。

3. 控制变量

根据相关研究文献,社会责任的履行受到外部环境和企业内部结构的影响。其中,海外企业所在地区不同的经济政策、生态环境以及当地民众对于企业的好感度等等,都影响着其社会责任的履行;[60]此外,海外企业社会责任的履行往往还会受市场或经济的影响,如不同的进入模式或运营方式都会影响海外企业社会责任的履行。[61]从企业内部来看,行业性质的不同对于企业社会责任的履行有影响。一方面,企业所属的不同行业所面临的环境有所差异且受众群体不同;另一方面,不同行业属性的企业规模、约定俗成等不同,所以在履行海外社会责任时也会有所差异。企业有无工会以及是否加入了东道国的中国商会,都会对于企业经营活动产生影响,其中就包括海外社会责任的履行。[62]

此外,不同性质的公司在海外履行社会责任的程度也有所区别,基于国有企业的性质,国有控股的企业资金实力以及战略发展目标与民营企业有所差异。[63]从员工的“他述”来看,企业的方方面面对员工的认知、看法以及观念产生潜移默化的影响,因而随着入职年限的变化,员工也会改变对企业的看法。故本文在企业层面选取的控制变量包括企业管理层及企业所在地区、企业是否加入东道国的中国商会、企业是否有自身工会以及企业所属行业性质;在东道国员工层面选取的控制变量为入职年限。以上涉及的变量和测算方式如表1所示。

表1 变量的定义及计量

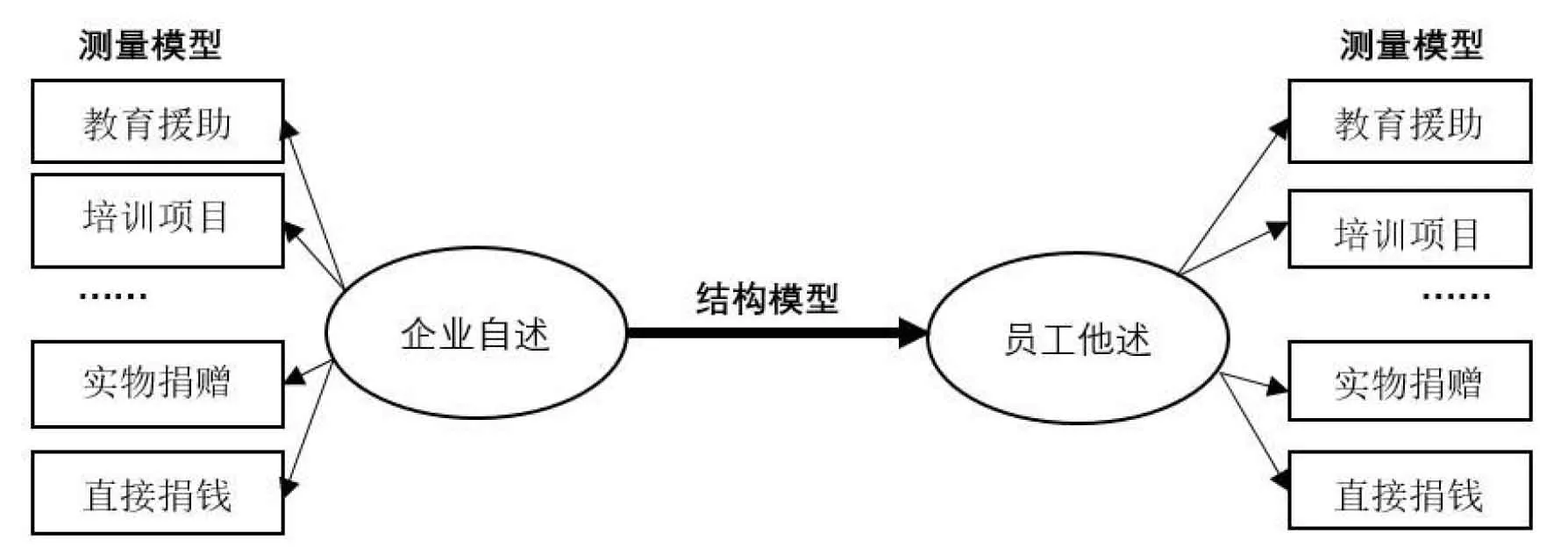

4. 模型方法

如上所述,本文因变量为企业社会责任履行程度,共11个维度,分别为企业层面的社会责任和员工层面感知的社会责任,为了研究解释变量对于这两项被解释变量的影响。本文根据数据特点,采用结构方程模型(Structural Equation Model),它包括测量模型(measurement model)和结构模型(structural model)部分。如图1所示。

图1 企业社会责任自述与他述的结构方程模型

其中,测量模型从11项观测指标中分别提取企业自述社会责任与员工他述社会责任的潜变量(5)关于通过IRT作为因子分析的特殊形式来提取分类变量的社会科学领域的既有研究,参见Y. Li, A. Pickles, and M. Savage, “Social Capital and Social Trust in Britain”, European Sociology Review, Vol. 21, No. 2 (2005), pp. 109-123; E. Fieldhouse and D. Cutts, “Does Diversity Damage Social Capital? A Comparative Study of Neighborhood Diversity and Social Capital in the US and Britain”, Canadian Journal of Political Science, Vol. 43, No. 2 (2010), pp. 289-318; Y. Li, M. Savage, and A. Warde, “Social mobility and social capital in contemporary Britain”, British Journal of Sociology, Vol. 59, No. 3 (2008), pp. 391-411。;在结构模型中,企业自述的潜变量为外生变量(exogenous variable),员工他述的潜变量为内生变量(endogenous variable),具体公式为[64]:

η=βη+Γξ+ζ

其中,η表示模型内变量决定的维度为m×1的内生潜变量,即企业社会责任中员工的他述;ξ表示基于模型之外的维度为k×1的外生潜变量,即企业社会责任中企业主的自述;β为内生潜变量被内生潜在变量解释之回归矩阵(维度为m×m);Γ为内生潜变量被外源潜在变量解释之回归矩阵(维度为m×k);ζ为内生潜变量无法被完全解释的估计误差。由于本文使用特殊形式的验证性因素分析来处理测量模型中企业自述和员工他述相互匹配的企业社会责任分类变量,而目前最擅长处理此类数据分析的是mplus软件,因此本文用mplus来处理分类变量的测量模型和随后的潜变量结构模型。(6)关于mplus软件处理分类变量的统计原理和软件操作,参见B. Muthén, “A General Structural Equation Model with Dichotomous, Ordered Categorical, and Continuous Latent Variable Indicators”, Psychometrika, Vol. 49 (1984), pp. 115-132; F. B. Baker, and S. Kim, Item Response Theory Parameter Estimation Techniques (2nd ed.), New York: Marcel Dekker, Inc., 2004; L. Muthén, and B. Muthén, Mplus User’s Guide (Sixth Edition), Los Angeles, CA, 2010。

四、实证结果和解释

(一)描述性统计

相关变量的描述如表2所示,东南亚九国样本公司为共计539份,样本员工共计7744份。

表2 样本变量的描述性统计结果

从表2的数据可以发现,被解释变量企业层面的社会责任均值从-0.203到2.319,其中最大值为4.551,最小值为-0.986,数值差异较大。而员工层面的社会责任均值从-0.153到0.283,最大值皆为1.984,最小值皆为-1.234,数值差异较小。对于企业层面的社会责任来说,有自身工会的企业在社会层面均值为0.431,而无自身工会的企业为-0.132,可以说明工会对于企业社会责任的调节作用,有工会的企业在社会责任履行方面会做得更好;从行业性质来看,企业社会责任的均值表现为大农业>制造业>建筑业>服务业;从所在地类型来看,企业社会责任的均值从小到大依次为首都城市、商业城市、其他地区;从有无中国母公司来看,有中国母公司的企业社会责任得分均值(0.064)大于无中国母公司的企业社会责任得分(-0.128);从有无加入中国商会来看,加入东道国中国商会的企业社会责任得分均值远远大于未加入中国商会的企业社会责任得分(-0.203);从企业性质来看,受访企业国企和民企的比例大致为3:7,二者的因子均值相差不大,民营企业的均值稍高于国企。

对于员工层面的企业社会责任来说,从工龄来看,企业社会责任的均值从小到大依次为1—2年<2—3年<3—5年,初步可以认为随着工龄的增长,员工对于本企业社会责任的认可度也随之增加。

(二)结果分析

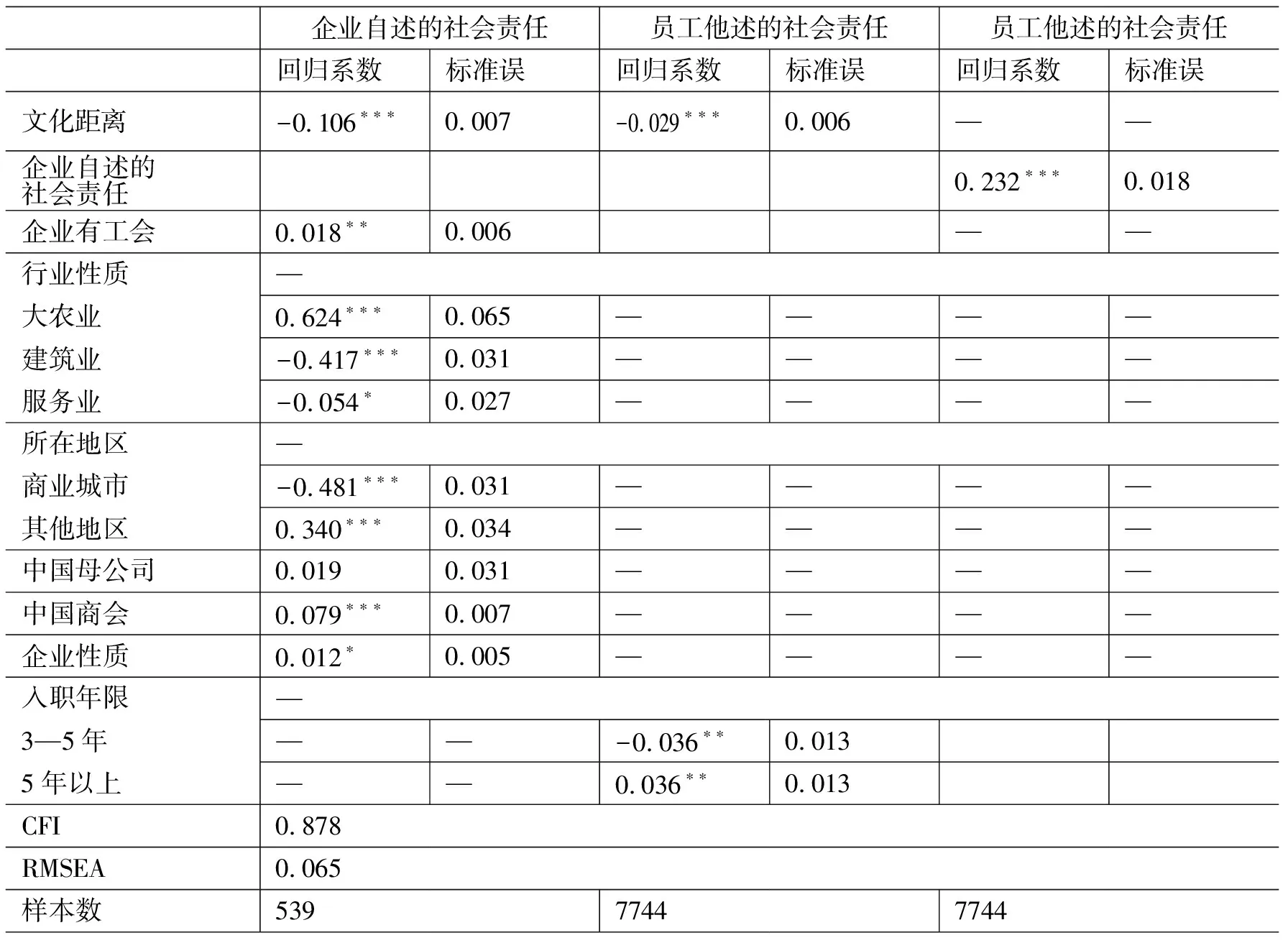

1. 因子分析结果

因子负荷系数表明各个观测指标对相应的潜变量的贡献程度,如表3所示,社会责任企业层面的卫生援助的负荷最大(因素负荷1.298),最小的指标为现金捐赠(因素负荷0.031),标准误都较低;社会责任员工层面的水利设施的负荷最大(因素负荷1.214),最小的指标同样为现金捐赠(因素负荷0.897)。从整体的模型拟合度来看,CFI值为0.878,RMSEA值为0.065,模型拟合度相对较好。

表3 企业社会责任的因子分析结果

2. 回归分析结果

这里主要分析文化距离对于企业自述的社会责任的影响。从表4可以看出,文化距离对于企业社会责任的自述具有显著的负面影响(回归系数=-0.106,P<0.001),表明企业所在的东道国同中国的文化距离越远,中资企业在当地的社会责任履行效果越差,这是因为一方面文化制度距离越大,企业管理者对于东道国的相似性感知就越差,移情效应也就减弱,因此利他性行为就越少;另一方面,文化制度距离越大,海外企业所面临的合法性冲突也就越深,企业不得不面临更大的双重压力,因此企业的社会责任履行效果就会越差。这也证实了本文的假设1。在分析文化距离对于员工他述的社会责任的影响,同样地,文化距离对于企业社会责任的他述具有显著的负面影响(回归系数=-0.029,P<0.001)表明企业所在的东道国同中国的文化距离越远,中资企业的当地员工对于企业的社会责任的感知越差,即文化制度距离越大,中国与东南亚国家民众之间的社会距离也越大,国家间民众相似性感知弱化,东道国民众对于中资企业的好感度也会下降;此外,文化制度距离越大,员工对于企业的认可度会相应降低,因此对于企业利他行为的看法也就越差。

表4 回归分析结果

从控制变量对于社会责任的影响来看,几乎所有进入分析的变量都有不同程度的影响。首先,从企业层面的自述来看,在其他条件不变的条件下,企业工会对于企业社会责任的履行具有显著的正相关作用(回归系数=0.018,P<0.01),即有企业工会的中资企业要比没有工会的企业在社会责任履行方面要做得好;工会组织不仅仅在调节劳资矛盾方面具有作用,而且在企业社会责任的全体利益相关者方面都会产生作用。[65]有自身工会的企业往往会更加重视员工发展和社会贡献,在工会的推动下,企业会对当地社会履行更多的社会责任。而从行业性质来看,大农业类企业相对于制造业企业同企业社会责任呈正相关关系,而建筑业和服务业类型的企业则同企业社会责任呈负相关关系,即大农业类企业相对于制造业企业,社会责任的履行效果更好,而建筑业和服务业企业相对于制造业企业,社会责任的履行效果更差。大农业属于新型现代化企业,是基于现代科学技术的社会化农业,在现代化观念的引领下,企业会更加重视社会责任的履行,并且在新型产业的萌芽期,企业会关注社会效益。而制造业是在当地建厂、当地招工、扎根于当地的企业,对于长期社会影响,企业会更加看重;相对于制造业来说,建筑行业的企业以竞标的方式进入市场,往往是项目部,对于社会责任的履行就相对较少。服务行业的企业更多的是中小民营企业,对于社会责任的履行,一方面没有意识,另一方面缺乏资金。从中资企业所在地区来看,在商业城市的企业相对于在首都城市的企业呈负相关关系,而在其他地区的企业相对于首都城市呈正相关关系,即在商业城市的企业在履行社会责任方面同在首都城市的企业相比更差,而在其他地区的企业履行效果更好。这与企业所处地区经济发展程度密不可分,商业城市经济发展水平好,对于企业的援助需求也小,而其他农村、山区等地区,经济发展落后、生活设施缺乏、物品资源短缺,对于企业援助的需求也就大。从中资企业有无母公司来看,企业有无母公司同企业履行社会责任呈正相关关系,但显著性水平较差。从中资企业是否加入了中国商会来看,中资企业加入中国商会同企业社会责任呈明显的正相关关系,且显著性明显,即加入中国商会的中资企业相对于未加入中国商会的企业在社会责任的履行上做得更好。商会在海外中资企业的运营中发挥了重要的作用,很多爱心捐赠活动由商会发起,由会员募捐,对于当地经济社会做出了巨大的贡献。例如疫情期间,很多东南亚国家的中资企业商会扮演起组织、募捐、采购、移交的角色,为所在国提供急需的试剂盒、口罩等医用物资。从海外中资企业性质来看,国有控股企业对于企业社会责任的履行具有明显的正向作用(回归系数=0.012,P<0.05),即海外国有中资企业相对于民营中资企业在社会责任的履行上做得更好。海外国有企业的战略目标不是经济目标,更多的是社会目标,因此在社会责任的方面会比民营企业更加重视社会责任。而民营企业经济体量小、在海外目标就是经济利润问题,对于社会责任的投入也就相对于国企要小的多。

从员工层面的他述来看,入职3—5年的员工对本企业的社会责任履职认知度最低,而入职超过5年的员工的认知度最高,入职1—2年的员工居中。对此,本文认为,入职不久的员工对物质化的需求虽然强烈,但基于自身求职期间或入职前期主动获取企业信息以及企业安排相关培训等渠道汲取信息,他们对中资企业履行社会企业责任等各方面信息也比较关注;而对于入职几年后的员工来说,公司为其安排的培训和企业社会自认等相关方面的关注度比入职之初大为减少,他们主动认知企业发展情况的热情度逐步减弱,而薪资待遇、工资发放和公司福利等物质化需求上升为他们关注的优先目标,而其余有关企业社会效益或未来规划等非物质需求势必会减少,此外,他们极易发生离职情况,而在离职过程中重新获取满足自身的薪资要求的岗位成为他们认知的旨趣。相反,入职年限比较长(例如超过5年)的员工,往往已经获得晋升机会成为管理层员工或成为有资历的员工,薪资待遇较之入职年限较少的员工已经稳步提升。他们越来越多地关注所在中资企业社会责任履行效果。

从企业自述的社会责任对于员工他述的社会责任的结构方程模型结果来看,二者呈显著的正相关关系(回归系数=0.232,在P<0.001的水平上具有显著性),即企业履行的社会责任效果越好,当地员工对于企业社会责任的认知也越好。一方面,当地员工对于本企业履行社会责任的情况相对了解,体现了东南亚中资企业与当地员工的较好的“匹配性”,同时侧面上反映了企业在宣传的作用;另一方面,也说明了东南亚中资企业当地员工对于所在企业的认可度。

五、结论和讨论

本文从霍夫斯泰德文化制度距离的视角出发,用企业社会责任的11个具体指标来测量中资企业在东道国履行社会责任的效果,运用基于线性回归和结构方程模型的多重指标多重因素模型(MIMIC)的分析方法,从企业自身社会责任的履行、员工对此的认知情况以及二者的匹配度研究了文化制度距离对于海外中资企业社会责任履行的影响。本文主要研究结论包括如下几点:

第一,中国与东南亚国家的文化制度距离对中资企业在当地履行社会责任的程度具有显著的影响,也就是说,东南亚各国与中国的文化制度距离越大,中资企业在该东道国履行社会责任的效果就越差。这主要是受移情效应、知识转移难度以及合法性冲突的影响。中资企业东道国经营过程中,必然受到这3个方面的影响,在文化制度距离同中国较大的国家,企业的移情效应会减弱,而知识转移难度会加大,合法性冲突加剧,从而导致企业在当地履行社会责任的效果变差。从建构主义来看,在社会性结构层面上,有意义的非物质因素是行为体间所共同的、相互关联的知识,即共有知识(shared knowledge)。共有知识的存在,意味着行为体基于经验选择共享知识,而非孤立地对峙或相互猜测,社会性结构方可存在和维系。因此,共有知识是结构中最根本的因素,它建构了行为体的身份和利益。[66]当文化制度距离越大,中资企业在该东道国履行社会责任的效果就越差,这就可以说明在文化差异之下,中国与东道国共有知识较为薄弱,从而增加了东道国对中资企业意图质疑,限制了中资企业在该东道国履行社会责任的效果。企业工会、行业性质、所在地区、有无加入中国商会、企业性质对于企业履行社会责任的影响,都具有显著的呈现。基于国有企业和民营企业性质上的差异,国企在海外社会责任的履行方面做得更好。企业工会以及商会对于企业在履行社会责任方面的作用必不可少,也印证了海外工会组织以及中国商会在企业国际化过程中发挥着不可替代的作用。

第二,中国与东南亚国家的文化制度距离对员工在中资企业当地履行社会责任的认知方面也具有显著的影响,即东道国与中国的文化制度距离越大,本企业的员工在东道国履行社会责任效果认知看法上就越差。从社会建构主义理论来看,文化有着自我实现、自我加强的性质:一旦一种文化形成,这种文化中的个体就会被这种文化所建构,文化话语中的内容和意义就会不断通过行为体间的实践活动得以加强。[67]而中资企业在同中国文化制度距离较大的东南亚国家经营过程中,受文化制度距离的影响,一方面,员工作为当地普通民众本身会同中国以及中国人产生社会距离,从而相似性感知也就会减弱;另一方面,从企业内部距离来看,企业主与员工之间的距离感也会受文化制度距离的影响,产生疏离感。因此,员工对于自身所在企业履行社会责任效果受到中国同东道国文化制度距离的影响。

第三,东南亚中资企业的社会责任履行程度与当地员工对此的认可程度高度匹配,具有显著的正相关关系,说明大多数东南亚中资企业在社会责任履行的内部宣传方面做得较好,员工对于本企业的社会责任履行比较了解,这类中资企业的当地员工对于自身企业也认可也较高,但在对外宣传方面还需加强。从社会建构主义理论来看,个体施动性在构建国家规范中有重要的作用。国际规范框架内的国际公众的个体施动性被激发和组合起来,就可以在与本国规范结构的相互建构/相互决定的关系中发挥建构作用。[68]个体施动性能否被激发和组合,成为有效公共外交中的关键一环。公共外交中非国家行为体(中资企业)的参与能够有效地调动国际公众的个体施动性,因为非国家行为体相比于行事刻板的政府更受公众的青睐。因此,当中资企业东南亚中资企业的社会责任履行程度高,在这种良性互动中潜移默化的影响员工认知,因此两者成正相关。

本文的研究结果对于理解中资企业在东南亚国家履行社会责任的情况,优化中资企业在东南亚国家的合法性经营以及社会责任的履行,具有如下几点启示:

首先,企业在东南亚国家投资运营中要尊重文化制度的差异性。从结论可知,文化制度距离会影响企业在当地履行社会责任的效果,且影响员工对此的认知情况。因此,企业在东南亚国家投资运营过程中,要尊重东道国的文化习俗,尊重各个国家自主选择发展道路的权利,尊重文化的多元性与差异性,同东道国政府及民众深入沟通,切切实实了解当地对于本企业的需求,对症下药,而不是一味地用传统眼光看待东南亚国家,认为只要捐钱捐物,当地民众就会对企业认可有所转变,而是要了解当地民众对于本企业的期盼,做到社会责任的履行与期盼相匹配。

其次,企业在东南亚国家投资运营中要加强同当地民众的对话交流,增进民心相通。一方面,企业的中方管理层,要同本企业员工定期对话,了解员工诉求,理解其中的文化差异。中资企业的当地员工是企业同当地社会交流的最好桥梁,企业通过当地员工心目中的形象,容易在东道国树立一个良好的负责任企业形象。另一方面,企业要主动融入当地社会,走进社区,了解当地民众对于本企业的看法以及诉求,减少因文化制度距离所带来的民心距离。

最后,中资企业在东南亚国家经营过程中代表的是中国形象,企业应该加强自身文化制度建设,在适应东道国文化制度的同时强化企业文化建设,健全企业社会责任履行等制度,提升自身在东道国的形象地位,为良好的营商环境出一份力。另外,经营过程中要合法合规,符合东道国的文化、民俗、信仰等,且尽可能采取本地化经营的策略,在原材料本地化、员工本地化、市场本地化等方面进一步改善,最大程度上降低文化制度距离带来的歧视性成本和合法性成本。

需要指出的是,当前国际形势变化莫测,“乘风破浪”的海外中资企业遇到的问题以及企业社会责任在东道国履行困境也愈发凸显,中资企业在海外如何更好地履行社会责任,不只是获得本企业员工的认同,还需要获得当地政府、社会、民众的认同。这是亟须解决的问题。基于此,本文探讨了东南亚国家与中国之间的文化制度距离对于企业社会责任的影响,并以此为依据对海外企业提出一定的实践性启示。然而,本文研究在两个方面还有进一步拓展。其一,中资企业随着国家“一带一路”的倡议在全球投资,本文囿于能力局限性,仅针对东南亚中资企业社会责任履行效果展开了分析,希望未来能够不断深入,以便获得更精准的研究结论。其二,海外企业履行社会责任,不仅仅受到外部环境,也受到企业内部影响。就外部环境而言,文化制度距离只是其中一部分,还有管理制度距离、经济制度距离等等,而内部影响包括企业性质、高管权力、股权分配等等,这些都有待于进一步予以关注和分析。

注释:

[1][法]孟德斯鸠:《论法的精神》,张雁深译,北京:商务印书馆,2009年,第317—318页。

[2][3][4][35][荷]吉尔特·霍夫斯泰德:《文化与组织:心理软件的力量》,孙健敏等译,北京:中国人民大学出版社,2010年,第18—20、18—20、21—24、2—20页。

[5]《2018年度中国对外直接投资统计公报》,中华人民共和国商务部,2019年10月28日,http://fec.mofcom.gov.cn/article/tjsj/tjgb/201910/20191002907954.shtml。

[6]J. Tan and L. Wang, “MNC Strategic Responses to Ethical Pressure: An Institutional Logic Perspective”,JournalofBusinessEthics, Vol. 98, No. 6 (February 2011), pp. 373-390.

[7]T. Hunter and P. Bansal, “How Standard Is Standardized MNC Global Environmental Communication?”,JournalofBusinessEthics, Vol. 71, No. 2 (March 2007), pp. 135-147, 281-291.

[8]Y. Luo, “Political Behavior, Social Responsibility, and Perceived Corruption: A Structuration Perspective”,JournalofInternationalBusinessStudies, Vol. 37, No. 6 (2006), pp. 747-766; S. J. Brammer, S. Pavelin and L. A. Porter, “Corporate Charitable Giving, Multinational Companies and Countries of Concern”,JournalofManagementStudies, Vol. 46, No. 4 (2009), pp. 575-596; P. Rodeiguez, D. S. Siegel, A. Hillman and Lorraine Eden, “Three Lenses on the Multinational Enterprise: Politics, Corruption and Corporate Social Responsibility”,JournalofInternationalBusinessStudies, Vol. 37, No. 6 (2006), pp. 733-746.

[9]卢光盛、金珍:《缅甸政治经济转型背景下的中国对缅投资》,《南亚研究》2013年第3期,第48—60页。

[10]卢光盛、李晨阳、金珍:《中国对缅甸的投资与援助:基于调查问卷结果的分析》,《南亚研究》2014年第1期,第17—30页。

[11]Oliver Sheldon,ThePhilosophyofManagement, London: Routledge, 2003, p. 32.

[12]Howard R. Bowen,SocialResponsibilityoftheBusinessman, Iowa City: University of Iowa Press, 2013, p. 6.

[13]Archie Carroll, “A Three-Dimensional Conceptual Model of Corporate Performance”,TheAcademyofManagementReview, Vol. 4, No. 4 (October 1979), pp. 497-505.

[14]J. L. Campell, “Why Would Corporations Behave in Socially Responsible Ways? An Institutional Theory of Corporate Social Responsibility”,TheAcademyofManagementReview, Vol. 32, No. 3 (2007), pp. 946-967.

[15]黄雷、张瑛、叶勇:《媒体报道、法律环境与社会责任信息披露》,《贵州财经大学学报》2016年第5期,第71—79页。

[16]陈红强、彭珏:《政治关联、政府控制与企业社会责任》,《财会月刊》2015年第14期,第22—28页。

[17]Nazli Anum Mohd Ghazali, “Corporate Governance and Voluntary Disclosure in Malaysia”,InternationalJournalofBusinessGovernanceandEthics, Vol. 5, No. 4 (2010), pp. 261-279.

[18]I. Boulouta, “Hidden Connections: The Link between Board Gender Diversity and Corporate Social Performance”,JournalofBusinessEthics, Vol. 113, No. 2 (2013), pp. 185-197.

[19]M B. Larkin, R. A. Bernardi and S. M. Bosco, “Board Gender Diversity, Corporate Reputation and Market Performance”,InternationalJournalofBankingandFinance, Vol. 9, No. 1 (2012), pp. 1-21.

[20][38]J. Mezias, “Identifying Liabilities of Foreignness and Strategies to Minimize their Effects: The Case of Labor Lawsuit Judgments in the United States”,StrategicManagementJournal, Vol. 23, No. 3 (2002), pp. 229-244.

[21][39]S. Zaheer and E. Mosakowski, “The Dynamics of the Liability of Foreignness: A Global Study of Survival In Financial Services”,StrateqicManaqementJournal, Vol. 18, No. 6 (1997), pp. 439-463.

[22]S. Hymer,TheInternationalOperationsofNationalFirms:AStudyofDirectInvestment, Cambridge, Ma.: MIT Press, 1976.

[23][59]X. Yang and C. Rivers, “Antecedents of CSR Practices in MNCs’ Subsidiaries: A Stakeholder and Institutional Perspective”,JournalofBusinessEthics, Vol. 86, Supplement 2: CSR among MNCs, (2009), pp. 155-169.

[24]X. Luo and C. B. Bhattacharya, “Corporate Social Responsibility, Customer Satisfaction and Market Value”,JournalofMarketing, Vol. 70, No. 4 (2006), pp. 1-18.

[25]A. Russo and F. Perrini, “Investigating Stakeholder Theory and Social Capital: CSR in Large Firms and SMEs”,JournalofBusinessEthics, Vol. 91, No. 2 (2010), pp. 207-221.

[26]W. R. Scott,InstitutionsandOrganizations, Thousand Oaks, Ca.: Sage, 1995.

[27]D. C. North,Institutions,InstitutionalChangeandEconomicPerformance, Cambridge: Cambridge University Press, 1990, pp. 50-62.

[28]T. Kostova, “Transnational Transfer of Strategic Organizational Practices: A Contextual Perspective”,AcademyofManagementReview, Vol. 24, No. 2 (April 1999), pp. 308-324.

[29][55] T. Kostova,SuccessoftheTransnationalTransferofOrganizationalPracticeswithinMultinationalCompanies, Ph. D. Dissertation, Minnesota: University of Minnesota, 1996, pp. 1, 308.

[30]J. Tan, “Institutional Structure and Firm Social Performance in Transitional Economies: Evidence of Multinational Corporations in China”,JournalofBusinessEthics, Vol. 86, No. 2 (2009), pp. 171-189; M. W. Peng, D. Y. L. Wang and Y. Jiang, “An Institution-based View of International Business Strategy: A Focus on Emerging Economies”,JournalofInternationalBusinessStudies, Vol. 39, No. 5 (2008), pp. 920-936.

[31]D. Crilly, “Predicting Stakeholder Orientation in the Multinational Enterprise: A Mid-Range Theory”,JournalofInternationalBusinessStudies, Vol. 42, No. 5 (June/July 2011), pp. 694-717; 吴晓波、李竟、李文:《正式制度距离与非正式制度距离对海外进入模式影响:来自中国跨国企业的经验研究》,《浙江大学学报(人文社会科学版)》2017年第5期,第169页;张倩、李芳芳、程宝栋:《双边政治关系、东道国制度环境与中国OFDI区位选择:基于“一带一路”沿线国家的研究》,《国际经贸探索》2019年第6期,第89页;王金波:《制度距离、文化差异与中国企业对外直接投资的区位选择》,《亚太经济》2018年第6期,第83页。

[32]张弛、余鹏翼:《制度距离对中国企业跨国并购绩效影响的差异性:基于水平与垂直并购的比较》,《国际经贸探索》2017年第2期,第44页;舒悦、张海波:《制度距离对中国跨国企业海外经营绩效的影响研究》,《科技与管理》2020年第1期,第43—50页;衣长军、徐雪玉、刘晓丹、王玉敏:《制度距离对OFDI企业创新绩效影响研究:基于组织学习的调节效应》,《世界经济研究》2018年第5期,第112页;汪涛、金珞欣、周南:《制度互补性如何影响跨国企业的海外经营绩效:基于比较制度优势理论视角》,《学术论坛》2015年第3期,第42页。

[33]黄秋娜:《国有公司内部治理问题:文化与制度的差异性》,《河南社会科学》2016年第9期,第65—73页。

[34]程文晋、陈丽新:《公司治理的文化路径依赖及其创新性选择》,《甘肃政法学院学报》2006年第3期,第33—37页。

[36]P. Chemawat, “Distance Still Matters: The Hard Reality of Global Expansion”,HarvardBusinessReview, Vol. 79, No. 8 (2001), pp. 137-147.

[37]O. Shenkar, “Cultural Distance Revisited: Towards a More Rigorous Conceptualization and Measurement of Cultural Differences”,JournalofInternationalBusinessStudies, Vol. 32, No. 3 (2001), pp. 519-535.

[40]G. E. Halkos and N. G. Tzeremes, “Does the Home Country’s National Culture Affect MNCs’ Performance? Empirical Evidence of the World’s Top 100 East West Non-financial MNCs”,GlobalEconomicReview, Vol. 37, No. 4 (2008), pp. 405-427.

[41]肖红军:《相关制度距离会影响跨国公司在东道国的社会责任表现吗?》,《数量经济技术经济研究》2014年第4期,第50—67页。

[42]C. Peeters, C. Dehon and P. Garcia-Prieto, “The Attention Stimulus of Cultural Differences in Global Services Sourcing”,JournalInternationalBusinessStudies, Vol. 46, No. 2 (2015), pp. 241-251.

[43]王进猛、徐玉华、易志高:《文化距离损害了外资企业绩效吗》,《财贸经济》2020年第2期,第115—131页。

[44]P.T. Koch, B. Koch, T. Menon and O. Shenkar, “Cultural Friction in Leadership Beliefs and Foreign-Invested Enterprise Survival”,JournalofInternationalBusinessStudies, Vol. 47, No. 4 (May 2016), pp. 453-470.

[45] S. Zaheer, “Overcoming the Liability of Foreignness”,AcademyofManagementJournal, Vol. 38, No. 2 (April 1995), pp. 341-363.

[46]王凤彬、石鸟云:《跨国公司外来者劣势及其应对策略》,《财经问题研究》2011年第8期,第116—122页。

[47]D. M. Boehe, “Exploiting the Liability of Foreignness: Why do Service Firms Exploit Foreign Affiliate Networks at Home?”,JournalofInternationalManagement, Vol. 17, No. 1 (2011), pp. 15-29; L. Eden and S. R. Miller, “Distance Matters: Liability of Foreignness, Institutional Distance and Ownership Strategy”,AdvancesinInternationalManagement, Vol. 16, No. 3 (2004), pp. 187-221.

[48]T. Kostova and S. Zaheer, “Organizational Legitimacy under Conditions of Complexity: The Case of the Multinational Enterprise”,AcademyofManagementReview, Vol. 24, No. 1 (January 1999), pp. 64-81.

[49]任兵、郑莹:《外来者劣势研究前沿探析与未来展望》,《外国经济与管理》2012年第2期,第27—34页。

[50]宋林、彬彬、乔小乐:《制度距离对中国海外投资企业社会责任影响研究——基于国际经验的调节作用》,《北京工商大学学报(社会科学版)》2019年第2期,第90—103页。

[51]J. Li, F. Jiang and J. Shen, “Institutional Distance and the Quality of the Headquarters-subsidiary Relationship: the Moderating Role of the Institutionalization of Headquarters’ Practices in Subsidiaries”,InternationalBusinessReview, Vol. 25, No. 2 (2016), p. 589.

[52]R. B. Cialdini, S. L. Brown, B. P. Lewis, C. Luce and S. L. Neuberg, “Reinterpreting the Empathy-altruism Relationship: When One into One Equals Oneness”,JournalofPersonalityandSocialPsychology, Vol. 73, No. 3 (1997), pp. 481-494.

[53]L. Ray, “Why We Give: Testing Economic and Social Psychological Accounts of Altruism”,Polity, Vol. 30, No. 3 (Spring 1998), pp. 383-415.

[54]C. D. Batson and L. L. Shaw, “Evidence for Altruism: Toward a Pluralism of Prosocial Motives”,PsychologicalInquiry, Vol. 2, No. 2 (1991), pp. 107-122.

[56][58]王雁南、李自杰、张般若:《“一带一路”下跨国企业社会责任的影响因素及机制》,《经济问题》2020年第10期,第82—90页。

[57]P. M. Muchinsky and C. J. Monahan, “What Is Person-environment Congruence? Supplementary Versus Complementary Models of Fit”,JournalofVocationalBehavior, Vol. 31, No. 3 (1987), pp. 268-277.

[60]Y. Luo, “Political Behavior, Social Responsibility, and Perceived Corruption: A Structuration Perspective”,JournalofInternationalBusinessStudies, Vol. 37, No. 6 (2006), pp. 747-766; X. Luo and C. B. Bhattacharya, “Corporate Social Responsibility, Customer Satisfaction and Market Value”,JournalofMarketing, Vol. 70, No. 4 (2006), pp. 1-18.

[61]L. Eden and S. R. Miller, “Distance Matters: Liability of Foreignness, Institutional Distance and Ownership Strategy”,AdvancesinInternationalManagement, Vol. 16, No. 3 (2004), pp. 187-221.

[62]张昊文、王楠:《中国工会角色研究述要》,《山东行政学院学报》2015年第2期,第20—26页。

[63]黄速建、余菁:《国有企业的性质、目标与社会责任》,《中国工业经济》2006年第2期,第68—76页。

[64]邱皓政等:《结构方程模型的原理与应用》(第二版),北京:中国轻工业出版社,2019年,第31页。

[65]孔龙、宋天邦:《工会在企业社会责任履行中要发挥重要作用》,《山东工会论坛》2015年第4期,第15—18页。

[66][67]秦亚青:《国际政治的社会建构——温特及其建构主义国际政治理论》,《欧洲》2001年第3期,第4—11页。

[68]张庆园:《建构主义视角下公共外交的新概念》,《国际关系学院学报》2012年第1期,第27—33页。