一件淮北市东汉“木侠纻”耳杯的测试分析

陈华锋,钟博超

(1.安徽博物院,安徽合肥 230061;2.中国科学技术大学,安徽合肥 230026)

0 引 言

夹纻胎漆器是指利用生漆的黏性以及织物的张力经过层层粘合重叠而成的胎骨,再经过反复打磨、髹漆等工序制作而成的一类漆器。在古文字中,“夹”“纻”均有其明确的意义。“夹”为会意字。《说文》曰:“夹,持也。从大,侠二人。”段玉裁注“汉人多用侠为夹”,说明“侠”通“夹”。《说文》曰:“纻,麻属。细者为絟,粗者为纻。”段玉裁改为“细者为絟,布白而细曰纻。”由此说明“纻”是用麻织成的布,因此“夹纻”是夹贴麻布之意。

考古出土的漆器中,除木胎之外,有自铭“革园”的皮革与麻布为胎的漆器,有自称为“布”“绪”“纻”的麻布胎漆器,有自铭“布缯”的麻布和缯帛(一种丝织物)为胎的漆器,以及麻布夹贴于木胎之上的“木侠纻”漆器。陈直[1]根据罗布淖尔出土汉代漆器,认为彼时“漆器做法有三:一是以纻布为胎涂漆者,如漆杯是也;一以木为胎,涂漆,如桶状杯;一以木为胎,夹纻布漆之者,如漆扁形匣。按以纻布为胎漆之者,古名脱空,亦称脱沙。”这说明西汉时期漆器制胎工艺有三类:纻布为胎、以木为胎以及“以木为胎夹纻布”,且称谓与今天大有不同。孙机先生[2]对此进行了研究,认为“以麻布为胎的漆器,汉代有专门的称呼,而后世多称‘麻布胎’漆器为‘夹纻’”。两汉时期所称的“布”“绪”“纻”器均指“麻布胎”漆器,区别于今天人们所称的“夹纻胎”漆器。东汉墓葬中出土的漆器中有自铭为“侠纻”或“木侠纻”,如东汉光武帝时期王盱墓出土的建武二十一年耳杯自铭“木侠纻杯”,经考证实为“木胎贴麻布耳杯”[2]。此外,日本学者梅原末治[3]考证“王盱墓出土的汉明帝永平十二年‘侠纻’漆盘与‘侠纻’三足漆盘,均为木胎贴麻布”,说明了这种“木胎之上贴麻布”的漆器在东汉时期称为“木侠纻”或“侠纻”。根据《新唐书·礼乐志》记载,“初,则天以木为瓦,夹纻漆之”,可见“夹纻”一词到唐代时仍被认为是在木胎之上贴麻布,故古代所称“夹纻”或“木侠纻”则指“木胎之上贴麻布”的漆器。聂菲[4]认为无论是楚墓之中麻布粘贴于皮革之上的“革圆”,或西汉时期自称为“布”“绪”的麻布胎漆器,或以麻布、丝织品制作的自铭“布缯”,还是麻布夹贴于木胎的“木侠纻”或“夹纻”漆器,都是“利用了漆的黏性以及麻布的张力粘合重叠而成的‘夹纻胎’漆器”。这一观点得到大部分学者的认同,因此“木侠纻”漆器亦属于今天人们所称“夹纻胎”漆器中的一种。

关于夹纻胎器物中“布胎”漆器的制作工艺特点,许多人对此进行了研究。如金普军等[5]对盱眙出土的夹纻胎(布胎)漆器进行研究,发现漆膜的红色颜料和暗黑色颜料分别为硫化汞和硫化铜,漆灰的填料中存在着加入骨灰的工艺。陈潇俐[6]采用红外光谱对盱眙大云山汉墓出土夹纻胎(布胎)漆器漆膜进行成分分析,确定髹漆材料为中国生漆,且不含桐油,黑色漆膜颜料为含铁化合物。王子尧等[7]对扬州西汉广陵王陵区内“妾莫书”墓出土夹纻胎(布胎)漆器进行研究,发现以麻类物质为胎,其上糊裱筛选的石英和羟基磷灰石类物质。吴双成等[8]对山东日照海曲汉墓出土布胎漆器进行分析,发现麻布之间无漆灰层粘接,有别于现代工艺。佘玲珠等[9]对湖南长沙风蓬岭汉墓出土的布胎耳杯漆层进行了分析。总之,上述研究对象均为“布胎”漆器。陈振裕先生在天长三角圩西汉墓考古发掘报告[10]中曾提到“木、纻和胎的漆器……,其制作方法是木胎为内范,再一层层贴缯帛或麻布等织物与层层刮灰,然后在器物上髹漆与装饰纹样,它与夹纻胎漆器制作方法明显的不同……”。成都羊子山墓葬考古发掘报告[11]中也曾提到“M172大方釦器,这件漆器是在木胎上贴编织物再涂漆的。”这种木胎上贴附织物的做法正是前文所述的“木侠纻”工艺。天长纪庄汉墓出土的漆笥也属于该工艺。上述报告中关于“木侠纻”工艺虽有提及,但具体工艺还不甚清楚。笔者在保护处理安徽省淮北市2011年10月出土的一件东汉时期耳杯时,发现该耳杯的“木胎之上有织物痕迹”,认为可能为文献所记载的“木侠纻”工艺,为此本工作以这件东汉时期的耳杯为研究对象,利用现代仪器手段揭示古代“木侠纻”漆器工艺特点。

1 样品及实验描述

1.1 样品及来源

2011年10月,淮北市火车站南广场建筑工地在开挖地基中发现了几口古井,考古人员对古井进行了抢救性发掘,在其中用弧形砖砌的东汉水井中,发现了3个耳杯(均残破)、漆盘、卮、碗以及五铢钱等文物,其中一漆盘底部有“永元十年□□□氏”款识。据此推断,出土器物为东汉和帝时期。文章的研究对象即为其中的一件耳杯,该耳杯素面无纹,内髹红漆,外部、耳、内底均髹黑漆,有一椭圆形耳完整,耳微上翘,底部基本完整,针刻有“渡□”二字铭文(图1~2)。经初步测量,长径约为10.2 cm,宽约8.3 cm,通高为3.2 cm。

图1 耳杯正面Fig.1 Front of the ear cup

1.2 仪器及主要技术指标

1.2.1形貌显微观察 利用日本基恩士VHX-1000超景深三维视频显微镜对耳杯的髹漆层、漆灰层、织物层等进行无损观察,并测量相应的尺寸。为进一步分析漆灰层以及髹漆层的信息,取样后剔除木胎痕迹,分别对内、外侧漆膜采用环氧树脂包埋研磨抛光处理。

1.2.2红外光谱分析 目的是判断红、黑色漆膜的髹漆材料。取样后用去离子水洗净漆膜,在红外灯下干燥后用研钵磨碎,利用溴化钾压片,进行红外光谱分析鉴定。分析仪器为美国Nicolet公司生产的6700型傅里叶变换红外光谱仪。测试条件:分辨率:4 cm-1,扫描次数32次/s,KBr压片制样,扫描范围为4 000~400 cm-1。

1.2.3X射线衍射分析 目的是获取漆膜呈色矿物颜料以及漆灰的矿物质成分。取少量漆膜及漆灰层样品,经去离子水及酒精清洗后,研磨成粉末,用80目筛过筛,已确保研磨的精细度。采用Rigaku TTR-Ⅲ样品水平型大功率X射线粉末衍射仪,对样品进行物相分析,衍射角扫描范围为3°~60°,工作电压和电流分别为40 kV和200 mA,扫描速度8°/min,扫描步长0.02。

1.2.4傅里叶变换衰减全反射红外光谱(ATR-FTIR)分析 目的是通过无损分析判断织物的材质。分析仪器是美国Nicolet公司生产的Nicolet 8700傅立叶红外光谱仪,显微镜(FTIR Microscope)为Nicolet Continuμm型。测试条件:分辨率为4 cm-1,扫描次数为512次。操作中,通过显微镜观察找到织物的痕迹,然后选取几个点进行测试。

1.2.5扫描电子显微镜与能谱分析 将包埋样品经喷铂处理(喷铂时间120 s)使其导电后,通过Sirion200型肖特基场发射扫描电子显微镜能谱仪对样品元素组成进行定性分析。测试条件:高真空模式,加速电压15 kV,电镜自带X射线能谱仪系统:INCA能谱仪;波长范围300~900 nm。

2 结果与讨论

2.1 断面显微结构观察

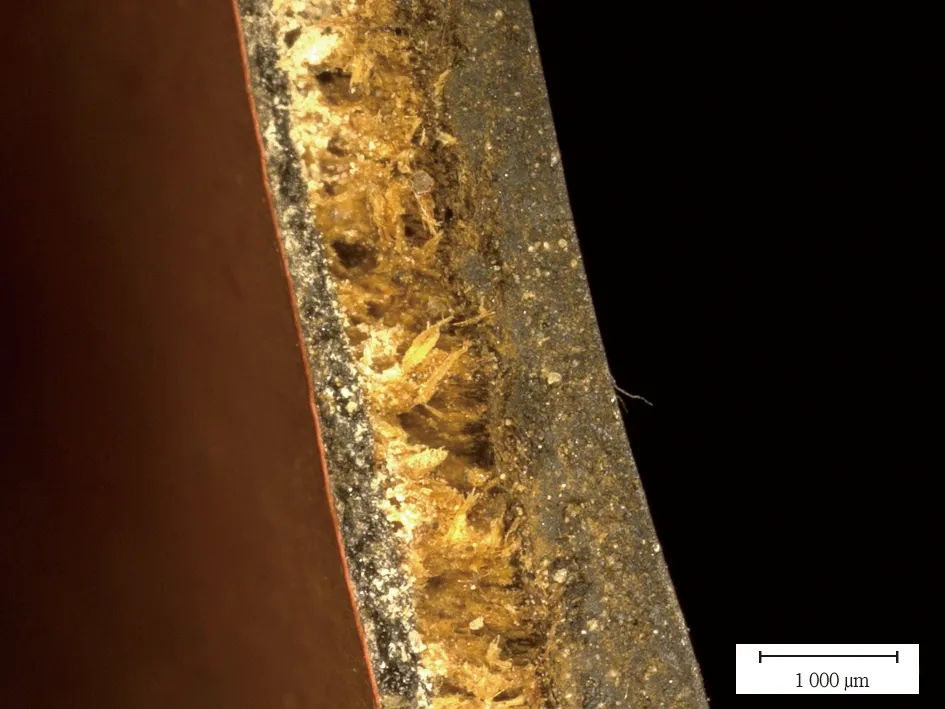

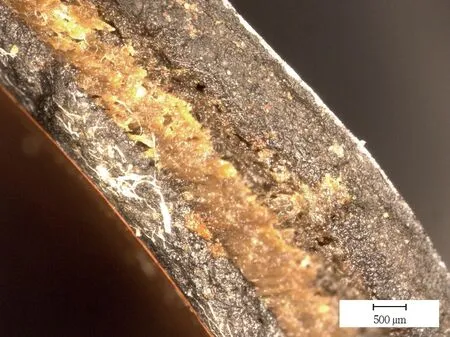

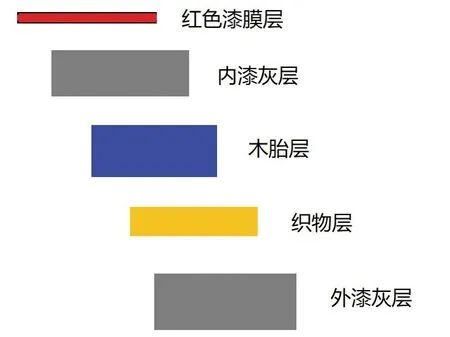

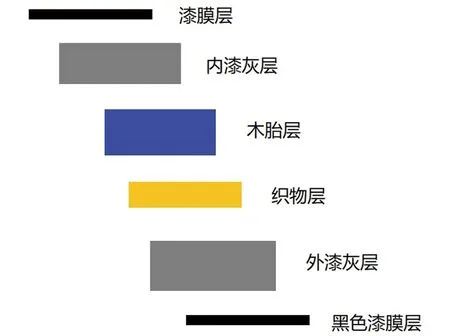

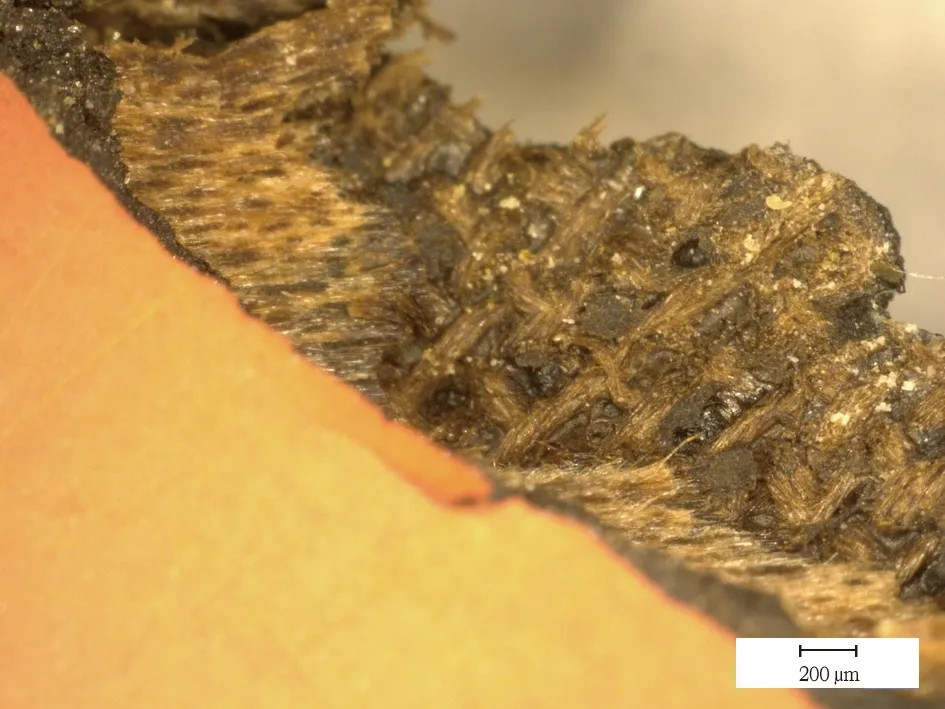

对器耳与口沿连接处(L-1)、口沿下方(L-2)腹部(L-3)、腹部与底部连接处(L-4)分别进行观察(图3~6),耳杯胎体断面从内外分别是内髹漆层、内漆灰层、木胎层、织物层、外漆灰层和外髹漆层(图7~8),漆灰层致密,漆膜和漆灰层紧密结合,织物层疏松明显,与木胎之间并不紧密。木胎糟朽,可见多处孔洞。器耳与口沿连接处(L-1)在木胎的内外两侧均可以清晰地看到织物层痕迹,而口沿下方(L-2)腹部(L-3)、腹部与底部连接处(L-4)只有外侧能够观察织物层痕迹,这说明只在耳处的木胎内外均贴附织物,其余各处仅在外侧贴附织物。这种仅在木胎一侧粘贴麻布的做法与“木胎两面夹贴麻布”[2]的说法并不完全一致。

图3 L-1剖面结构Fig.3 L-1 section microstructure

图4 L-2剖面结构Fig.4 L-2 section microstructure

图5 L-3剖面结构Fig.5 L-3 section microstructure

图6 L-4剖面结构Fig.6 L-4 section microstructure

图7 L-3工艺结构示意图Fig.7 L-3 schematic diagram of the technical structure

通过测量各处的尺寸,发现耳杯木胎的厚度从口沿(802.9 μm)往腹部(930.47 μm)到底部(2 385.60 μm)逐渐增加,漆灰层厚度也从口沿到底部逐渐增加。此外,中间织物层的厚度为330.99 μm,根据对L-2、L-3处断面各层的厚度计算,织物层厚度仅占总厚度的11.4%,说明“木侠纻”漆器仍然以木胎为主,远低于同尺寸“布胎”耳杯织物层所占的比例(后者一般在50%以上)[8-9]。

图8 L-4工艺结构示意图Fig.8 L-4 schematic diagram of the technical structure

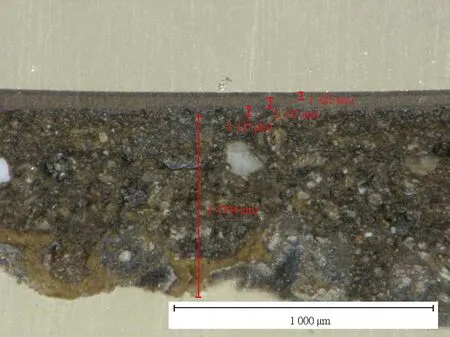

切片技术是研究古代漆膜髹漆工艺最直观的手段之一。为进一步研究其制作工艺,在L-3处取一小块样,采用环氧树脂包埋研磨抛光后观察其显微结构。如图9所示,L-3内侧漆膜可以明显分为漆灰层、底漆层和色漆层(红色漆膜层),厚度分别为1518 μm、40 μm、34 μm。对漆灰层进行观察,有粒径大小不均匀的晶体颗粒嵌于其中。粗、细灰层之间的界限不甚分明。图10为L-3外侧漆膜显微结构,分为漆灰层、底漆层和色漆层(黑色漆膜层),各层尺寸分别为740 μm、37 μm、25 μm。外漆灰层上、下灰层之间有较为明显的界限,靠近底漆层的固体颗粒之间结合更为紧实,粒径整体小而均匀,说明外漆灰层制作是先上粗灰后再上一层薄薄的细灰。

图9 L-3内侧漆膜样品的显微结构Fig.9 Microstructure of the inner film at L-3

图10 L-3外侧漆膜样品的显微结构Fig.10 Microstructure of the outer film at L-3

2.2 漆膜成分分析

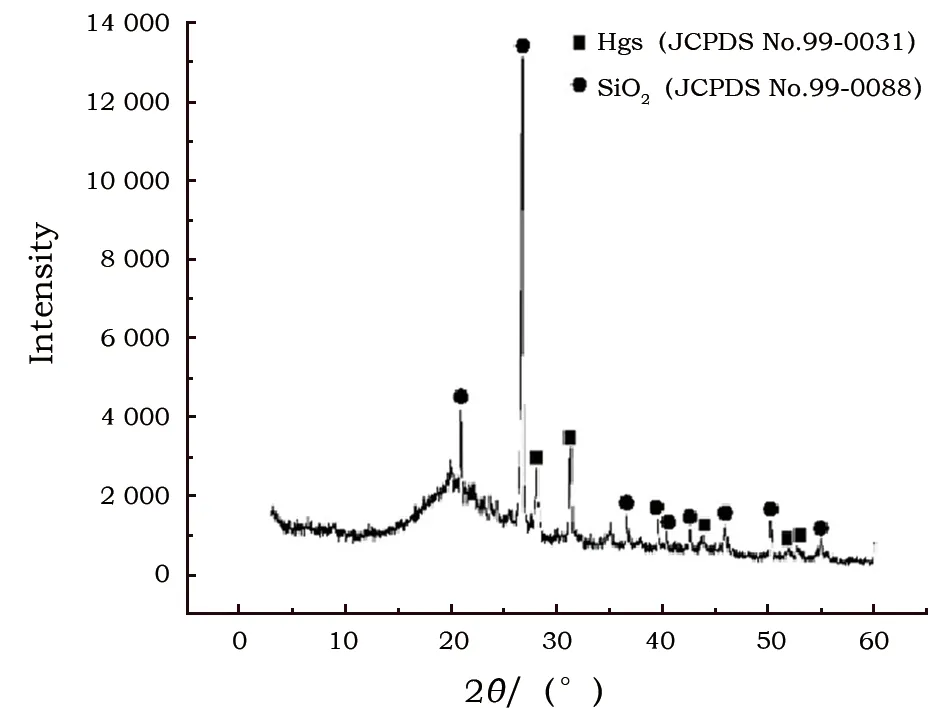

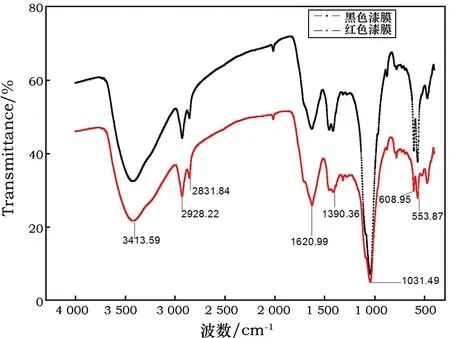

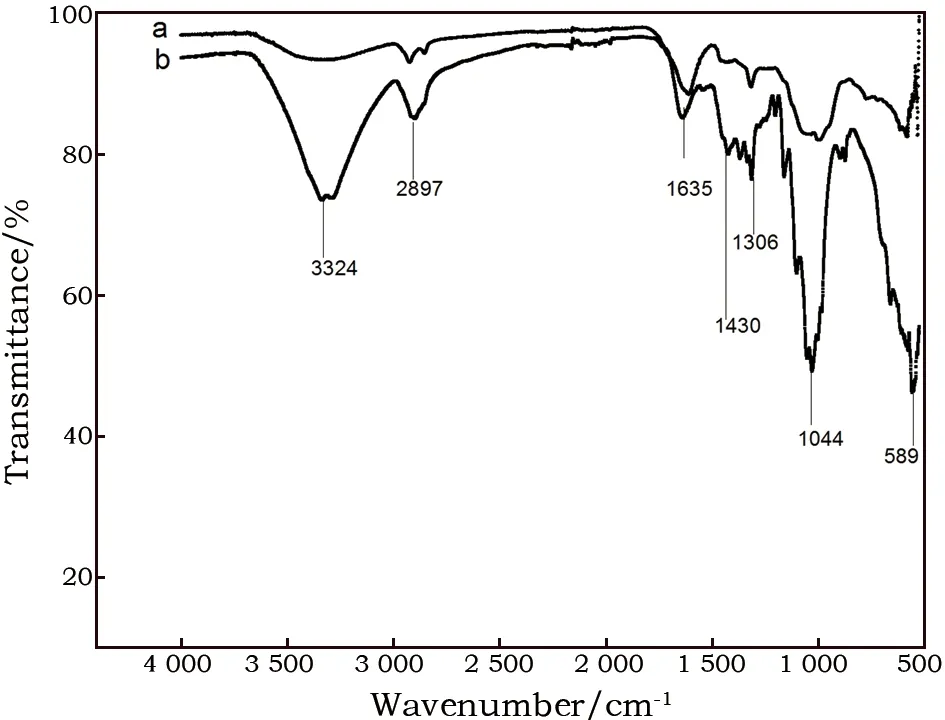

根据图11红色漆膜的XRD分析,耳杯红色漆膜的主要矿物成分为朱砂(HgS),同时还伴有石英的成分。在前人对古代漆膜的研究中,也发现有石英颗粒分布在漆膜中[5,9],其作用为改性大漆的粘度[12]。图12为红、黑色漆膜的红外光谱结果,波数在3 413 cm-1、2 926 cm-1、2 831 cm-1、1 420 cm-1、1 300 cm-1和1 250 cm-1处均显示有生漆的系列吸收峰,这说明红、黑色漆膜的成膜材料均为传统生漆[13]。波数在553 cm-1、608 cm-1和1 031 cm-1等处显示有石英的系列吸收峰[14],说明漆膜中添加石英颗粒,这与XRD检测分析结果相吻合。此外,该漆膜的红外光谱中没有出现“1 712 cm-1附近的吸收峰强度超过1 622 cm-1附近的吸收峰强度”等现象。根据郑佳宝等[15]对古代漆器红外光谱的结果分析,认为该耳杯漆液中可能没有添加桐油作为助剂。这一结果与江苏盱眙大云山出土夹纻胎漆器的分析结果一致[6]。当然,这一结论,还应结合其他方法进一步确认。

图11 红色漆膜XRD结果Fig.11 XRD pattern of the red paint film

图12 漆膜的红外光谱Fig.12 Infrared spectra of the paint films

2.3 漆灰层成分测试

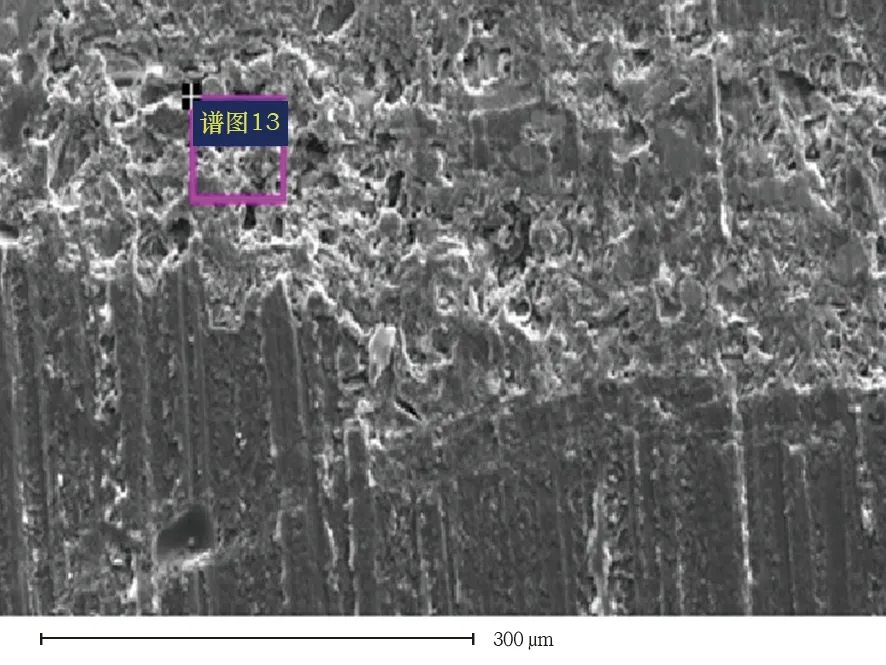

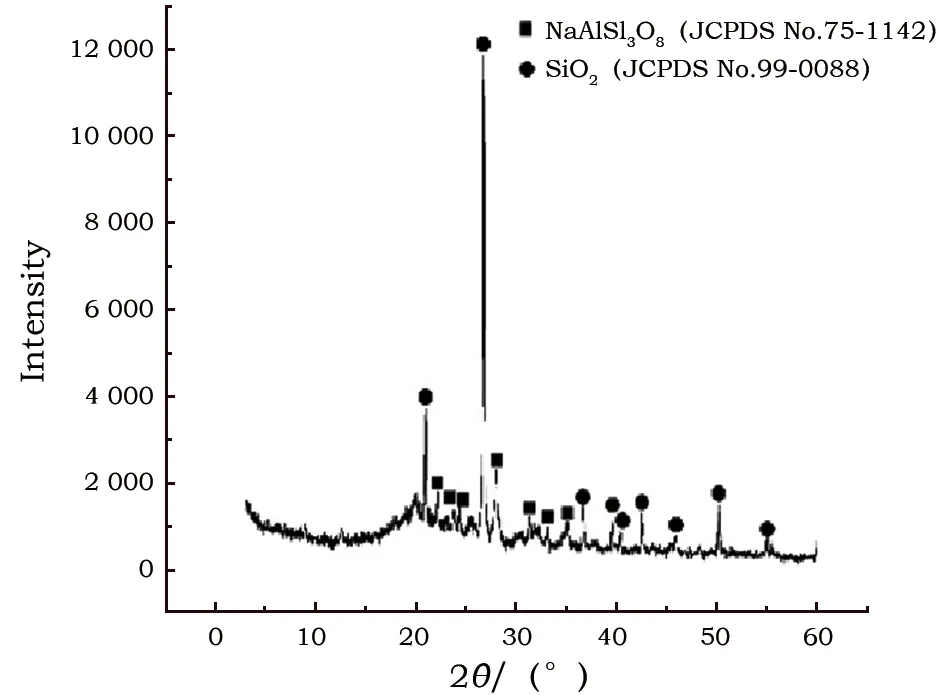

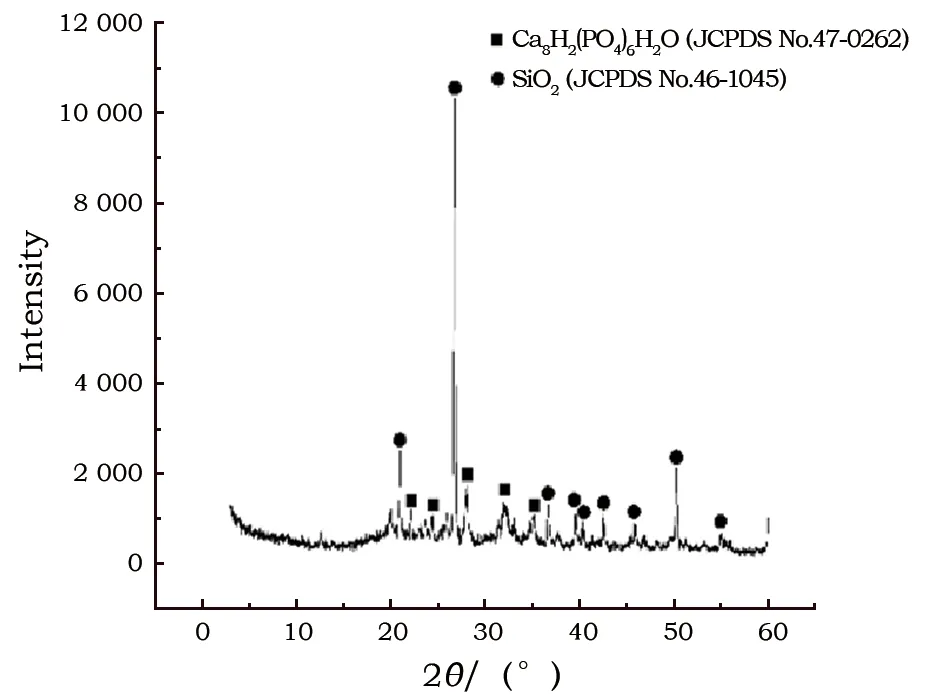

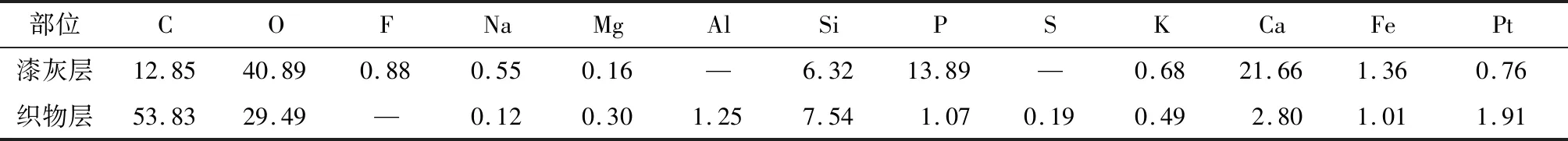

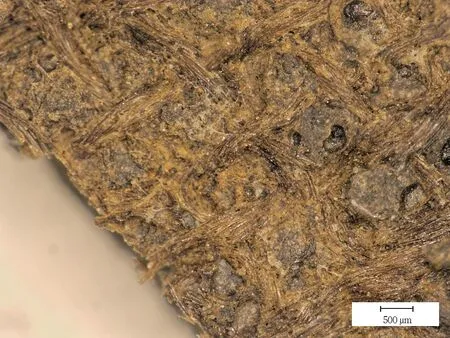

如图13所示,漆灰层中存在着大量粘连的片状物质并交错分布连接成一个整体,这些片状物质可能是生漆固化形成的,局部还存在空隙,并没有形成致密体,这可能与耳杯的老化降解有关。织物层的表面形态(图14)可以观察到多处孔隙,局部能够观察到块状黏连痕迹,说明织物层与层采用生漆或稀漆灰黏结。为进一步确定漆灰层物质组成,采用XRD对漆灰层进行分析(图15~16),结果表明漆灰层主要包含石英、钠长石和羟基磷灰石等矿物质,这与前人对漆灰层的分析结果基本一致[5,9]。根据扫描电镜与能谱结果(表1)可知,漆灰的主要元素除C外,还有大量的O、Si和少量Ca、Al、P。这与X射线衍射的实验数据基本温吻合。

图13 L-3处漆灰SEMFig.13 SEM image of the plaster layer at L-3

图14 L-3处织物层SEM图Fig.14 SEM image of the fabric layer at L-3

图15 织物层XRD结果Fig.15 XRD pattern of the fabric layer

图16 漆灰层XRD结果Fig.16 XRD pattern of the plaster layer

表1 耳杯断面表面元素质量分数Table 1 Elemental mass percentages of the cross section of ear cup (%)

2.4 织物结构及成分分析

如图17所示,在显微镜下观察可以观察到腹部残破处的织物痕迹。为此取一小块残片,用刀片或牙签剔除木胎,图18为剔除木胎的红色漆膜一侧的漆灰层,观察到只有漆灰以及木胎残留物痕迹。图19~20分别为L-3腹部、L-4底部剔除木胎层黑色漆膜层一侧的显微形貌,可以清晰观察到织物平纹组织结构,在织物层上还可以看到漆灰的痕迹,与扫描电镜形貌(图14)显示的结果一致。

图17 L-3处织物痕迹Fig.17 Fabric trace at L-3

图18 漆灰层的表面痕迹Fig.18 Surface of the interior plaster layer

图19 L-3织物显微结构Fig.19 Microstructure of the fabric layer at L-3

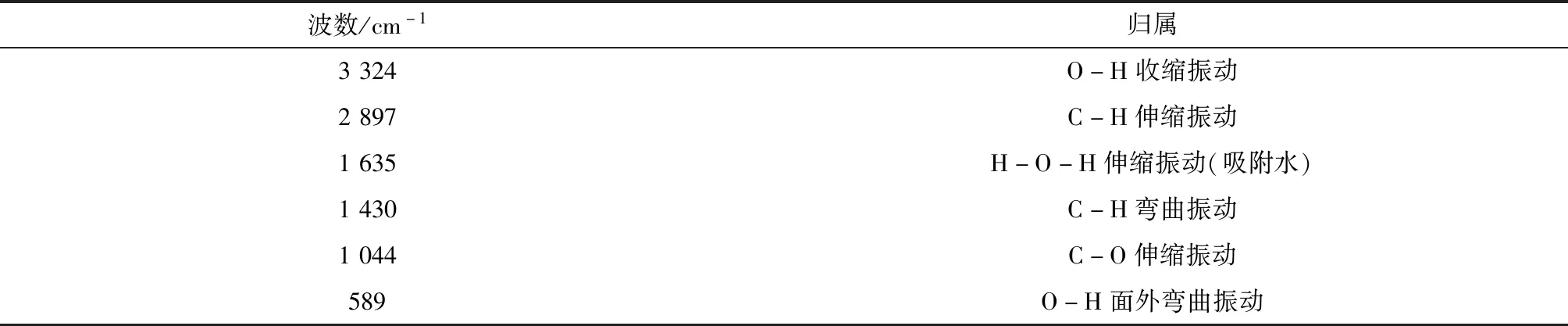

目前考古出土夹纻胎漆器,其制胎过程中常用的纺织物大多为麻布,少数为缯帛(一种丝织品)。由于无法对上述织物进行取样分析,所以无法从纤维的纵向表面形态定性鉴别织物种类。本研究中,采用傅里叶变换衰减全反射红外光谱(ATR-FTIR)进行无损分析。图21中曲线a为该耳杯织物的显微红外光谱结果,曲线b为现代夏布(一种用麻纤维织成的平纹布)的显微红外光谱结果。根据陈华锋等[16]对古代丝绸红外吸收光谱的研究,在1 530~1 500 cm-1处的吸收谱带是酰胺Ⅱ的特征吸收谱带,在1 265~1 230 cm-1处代表的是酰胺Ⅲ的特征吸收,而图21中曲线a没有发现此处的吸收峰,因此可知该织物不属于丝织品。比较曲线a、b,可以发现二者特征吸收峰的位置基本一致,推测耳杯织物主要成分可能是麻纤维。根据前人研究,麻纤维特征红外吸收主要包括C-H伸缩振动,-OH伸缩振动和C-O伸缩振动,吸收峰的位置集中在3 000~2 800 cm-1、1 450~1 400 cm-1、1 350~1 300 cm-1、1 100~1 000 cm-1等四个频率区间内[17-18]。图21中曲线a显示在上述四个频率区间内均有特征吸收峰,说明了织物属于麻纤维。耳杯织物的红外光谱各吸收峰的位置及归属见表2。

表2 织物红外光谱各吸收峰及归属Table 2 Infrared absorption peaks of the fabric layer and their attributions

图20 L-4织物显微结构Fig.20 Microstructure of the fabric layer at L-4

图21 耳杯织物层(a)和夏布样品(b)衰减全反射红外光谱图Fig.21 ATR-FTIR spectra of the fabric layer (a)and the ramie cloth sample(b)

麻的种类主要有苎麻、汉麻(又称为大麻)、亚麻、黄麻等,其中亚麻在中国种植历史不足百年,黄麻在北宋前后开始种植,汉麻和苎麻在中国使用的年代较为久远。这里仅讨论汉麻和苎麻纤维。

人们采用红外光谱等技术对汉麻、苎麻纤维进行了定性鉴别,虽然二者的红外光谱几乎相同,但仍存在微小的差别。如苎麻纤维C-O伸缩振动吸收峰的位置在1 049 cm-1附近,而汉麻纤维则在1 033 cm-1附近[19]。同时,在3 300~3 450 cm-1处的O-H收缩振动吸收其谱带宽度也不相同,苎麻此处的吸收峰较宽而汉麻略窄[20]。根据图21曲线特征以及对应特征峰的位置,推测该耳杯织物成分可能为苎麻纤维。此外,图21显示在1 650~1 720 cm-1之间均未出现木素和半纤维素的醛基、酮基、羰基等吸收峰,说明该织物的纤维素纯度较高[21],这可能与较好的脱胶效果有直接关系。

3 讨 论

“质乃器之骨肉,不可不坚实也”,这说明漆器胎骨的质地坚实,决定了漆器的使用与保存,关系到漆器品质的好坏,胎骨技术的发展对漆器的发展有着直接的影响。从斫木成型、镟木成型,到薄木卷制成型再到夹纻胎工艺,体现了古代胎骨制作技术的演变、传承与革新,是古代中国漆器工艺史的重要一环。从卷木制胎到夹纻胎工艺的出现,不仅仅是材料应用的简单变化,而是一种质变过程,因此夹纻胎工艺是漆器工艺史上的一次技术革命。按照事物发展的一般演进规律,夹纻胎工艺并不会凭空产生,应该根植于木胎工艺的成熟技艺中。事实上,由于薄木卷制而成的漆卮、樽等筒状器物的器壁并不够结实,两端的连接处仅依靠生漆或其它材料也并不牢靠,于是古代漆工们为了防止木胎开裂,稳定造型,开始在胎体上粘贴纺织物,即“木侠纻”工艺。在今天看来,这种“木侠纻”工艺是否直接催生了“布胎”工艺还不得而知,但能够看到夹纻胎技术的发展脉络:卷木制胎的方法出现后,为了解决接缝处连接、器壁不牢固的问题,便在木胎之上包覆织物,以利用织物的张力来确保胎体的完整性和牢固性。

这种木胎之上贴附麻布的“木侠纻”的做法,在明代时被漆工称为“布漆”。明代黄成著《髹饰录》有如下记载“布漆,捎当后,用法漆衣麻布,以令面无露脉,且棱角缝合之处不易解脱,而加垸漆。”其大意是:这道工艺为布漆,木胎打底以后,用稀漆裱糊麻布于胎骨,使漆面不会露木胎,棱角合缝的地方不至于松脱,布漆做完,干燥固化打磨后,再做灰漆[22-23]。。根据《髹饰录》的记载,这种在“木胎之上贴附麻布”的工艺作用有:一是在接榫的地方牢固,同时借助于麻纤维的拉力,使木质材料保持一个整体;二是防止木胎收缩而导致漆面凹陷不平,避免漆器的变形等。及至后世,这种工艺在今天的家具、屏风制作中依然广泛使用。

4 结 论

1) 显微结构观察显示该耳杯在木胎与外层漆灰之间可见清晰的织物平纹组织结构,属于汉代夹纻胎漆器中的“木侠纻”工艺,织物的材质可能为苎麻纤维。

2) 该“木侠纻”耳杯漆灰层、漆膜等成分的分析显示,“木侠纻”漆器在漆灰层、呈色颜料、髹漆材料等方面与“布胎”漆器并无明显区别,仅在制胎工艺上差异明显。

3) 这种“木胎之上贴附织物”的古代漆器制胎工艺,它借助于麻纤维的拉力,使得木胎更加牢固,有效防止了木胎收缩而导致凹陷不平,对后代漆器制作具有重要的借鉴作用。