慈利白公城遗址出土木材种属的鉴定研究

张晓英,杨先云

(湖南省文物考古研究所,湖南长沙 410003)

0 引 言

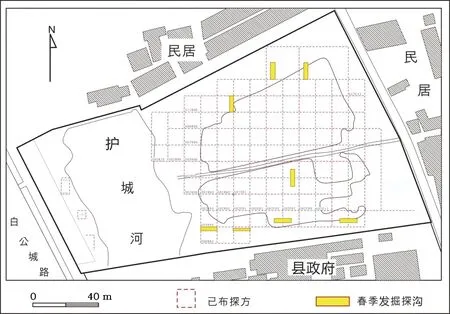

白公城遗址位于湖南省张家界市慈利县城东1.5 km,澧水、零溪水交汇处。白公城历史悠久,根据《资治通鉴外记》的记载,早在母系氏族公社晚期,慈利白公城就已经是炎帝神农氏的领地之一了。同时它也是湖南少有的,有正史记录的古城。据《岳州府志·慈利县》载:“白公城,在县东五里,四面有门,相传楚白公所筑。”该城始建于战国时期的楚国,历经秦、西汉,废弃于新莽时期。该遗址是中国国家文明中后期县邑行政层级结构的典范,在湘西北部地区同类型遗址中具有独特的地位。该遗址的发掘由湖南省文物考古研究所主持,发掘时间为2015年10月至2016年4月,发掘面积达13 100 m2,其中包括84口古井,图1为该遗址的考古发掘布方图。

图1 慈利白公城遗址发掘区域Fig.1 Archaeological excavation area of Baigongcheng Site in Cili County

目前已有资料证明,我国是最早发明水井的国家[1]。“井”的古字形像古井的栏杆,人们因井设市,后来就将人多的地方称为市井。通过地下岩石的过滤,井水比河水更加干净卫生,成为不可或缺的生产生活资源。水井在人类社会发展中起着重要作用,也是反映人类文明进程的一个侧影[2-6]。

水井发明之初,井壁未经过加固,常出现剥落甚至坍塌现象,历史上就曾诞生过一个专门的职业——给水井底部清理淤泥[3]。白公城遗址的古井壁通过木材加固,有效减少了井壁坍塌的可能性,延长了水井的使用年限。灰坑一般是垃圾坑,或者地窖、储物坑之类,对于研究古人的生产生活有重要的价值。

1 材料与方法

1.1 实验材料

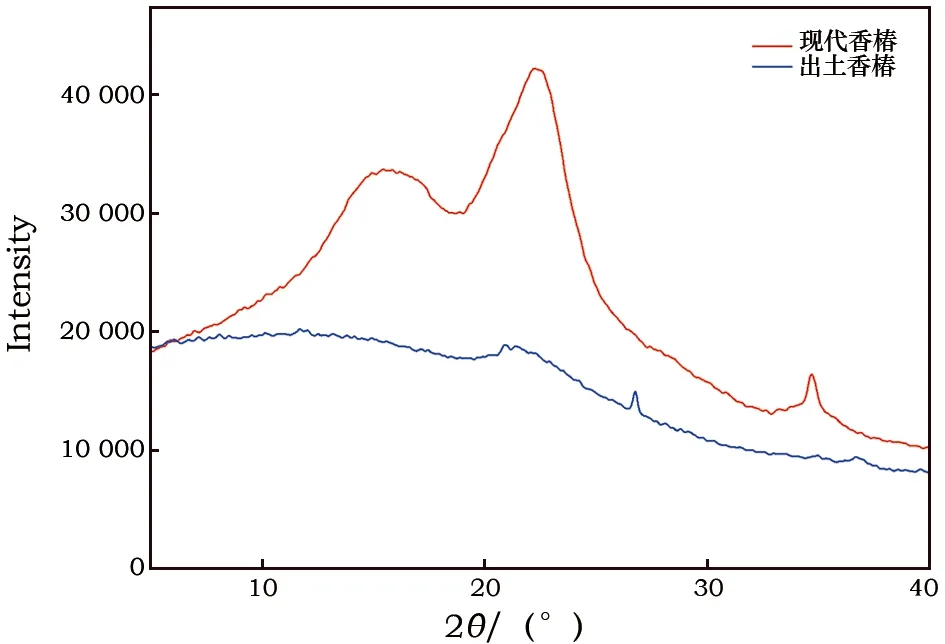

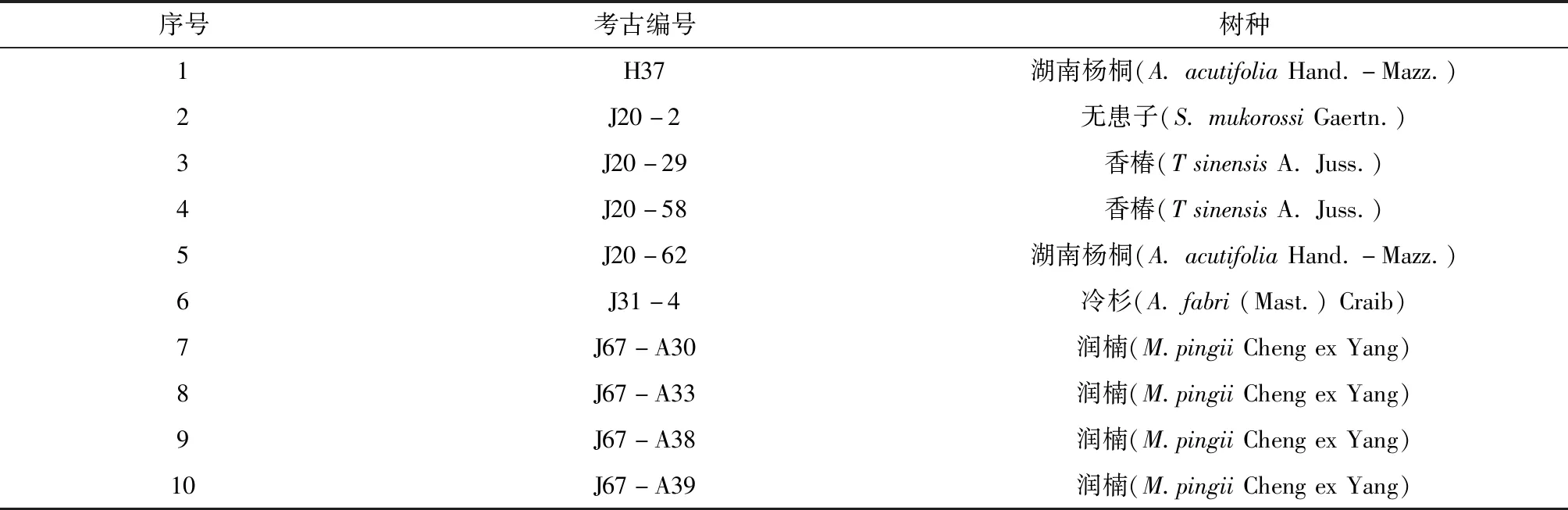

本实验共鉴定了10件木质样品的种属,其中1件出土于灰坑,1件出土于古井,8件来自古井井壁,样品信息见表1,样品出土位置见图2。该批木质文物已经移交至荆州文保中心进行脱水保护。

表1 白公城遗址鉴定木质样品的信息Table 1 Information of the identified wood samples from Baigongcheng Site

图2 白公城遗址鉴定木材的出土位置Fig.2 Location of the identified wood samples from Baigongcheng Site

1.2 实验方法

因遗址地下水位较高,古井出土的木质样品均呈饱水状,实验通过木材含水率及其纤维素结晶度判断木材腐朽程度,为木材的脱水保护提供一定的参考。

木材鉴定步骤:首先浸泡清洗去除表面污泥,然后将样品处理成约1 cm×1 cm×1 cm大小的立方体。采用木材鉴定中常用的方法——徒手切片法[7-9]制作木材横、径、弦三切面的切片,染色脱水后,借助光学显微镜观察样品各切面显微特征。

实验材料及设备:吉利刀片、5%番红水溶液、酒精溶液(体积分数分别为50%、70%、90%和无水乙醇)、载玻片、盖玻片、烘箱、X射线衍射仪(日本理学Rigaku Ultima-IV)、蔡司偏光显微镜(ZISS Scope A)、摄像头(ProgRes speed XT core 5)。

2 实验结果

2.1 木材保存状况

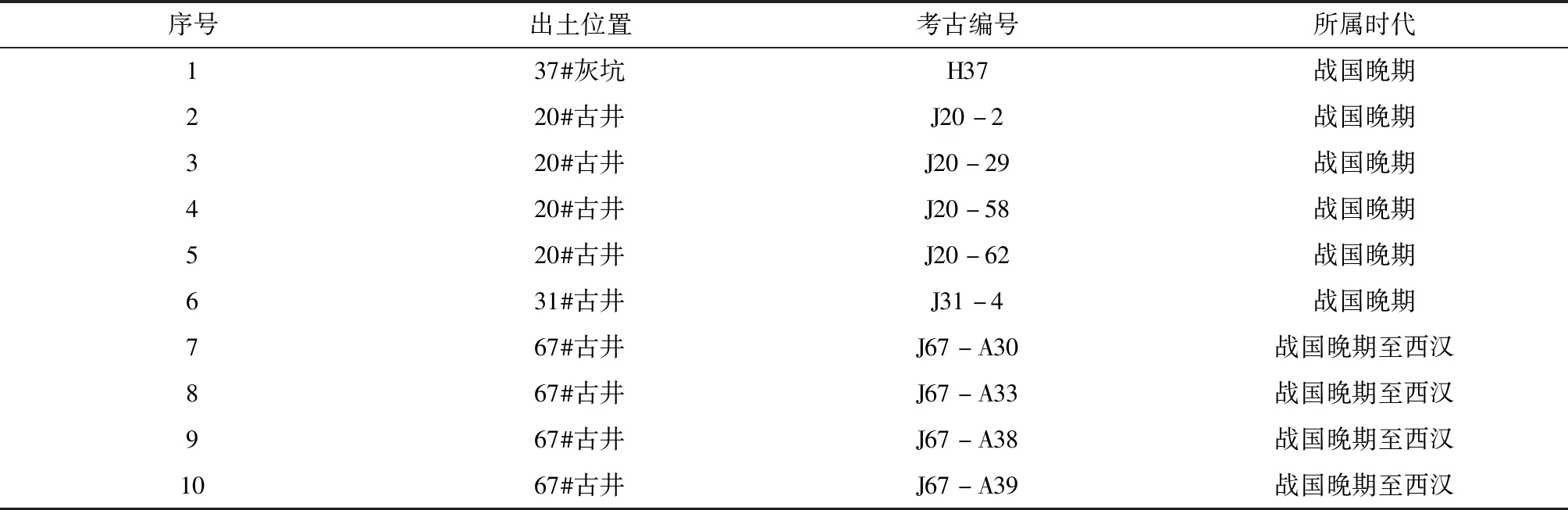

通过测量5个木材样品烘干前后质量变化,得到木材的平均含水率为775%。另外通过测定现代香椿及出土香椿样品纤维素结晶度,判断出土木材中纤维素的降解程度。纤维结晶度衍射谱图见图3。

图3 现代香椿与出土香椿衍射对比图谱Fig.3 XRD patterns of modern and unearthed Chinese toon

由现代与出土香椿的衍射对比图谱可知,慈利白公城遗址出土香椿木材在2θ≈18°及2θ≈22°的两个位置基本已无明显峰,结晶度很低,说明样品中纤维素大部分已经降解,木材保存状况较差。

2.2 木材鉴定结果

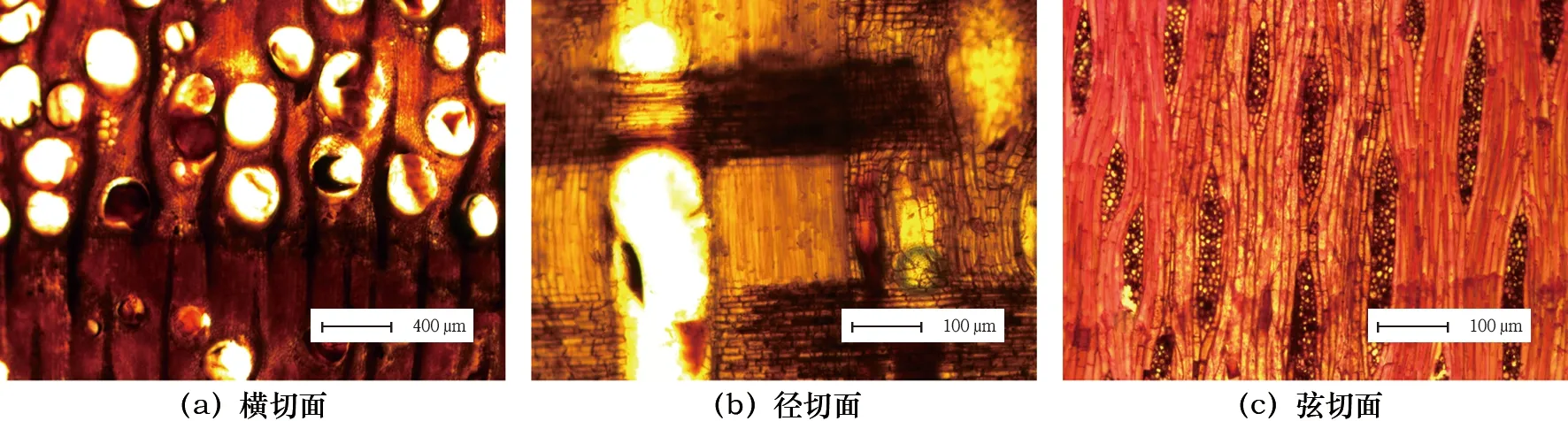

2.2.1湖南杨桐 早晚材缓变,散孔材,以单管孔及径列复管孔为主,部分管孔链及管孔团。单穿孔,管间纹孔式互列。射线组织为横卧细胞,单列木射线为主,偶见双列木射线,部分木射线中有树胶填充。木射线高3~15个细胞,以6~12个为主。根据木材切片微观特征,结合相关资料[10-13],判断该树种为山茶科(Theaceae D.Don)杨桐属(AdinandraJack.)的湖南杨桐(A.acutifoliaHand.-Mazz.)。显微图片见图4。

图4 湖南杨桐显微构造Fig.4 Microscopic images of A.acutifolia Hand.-Mazz.

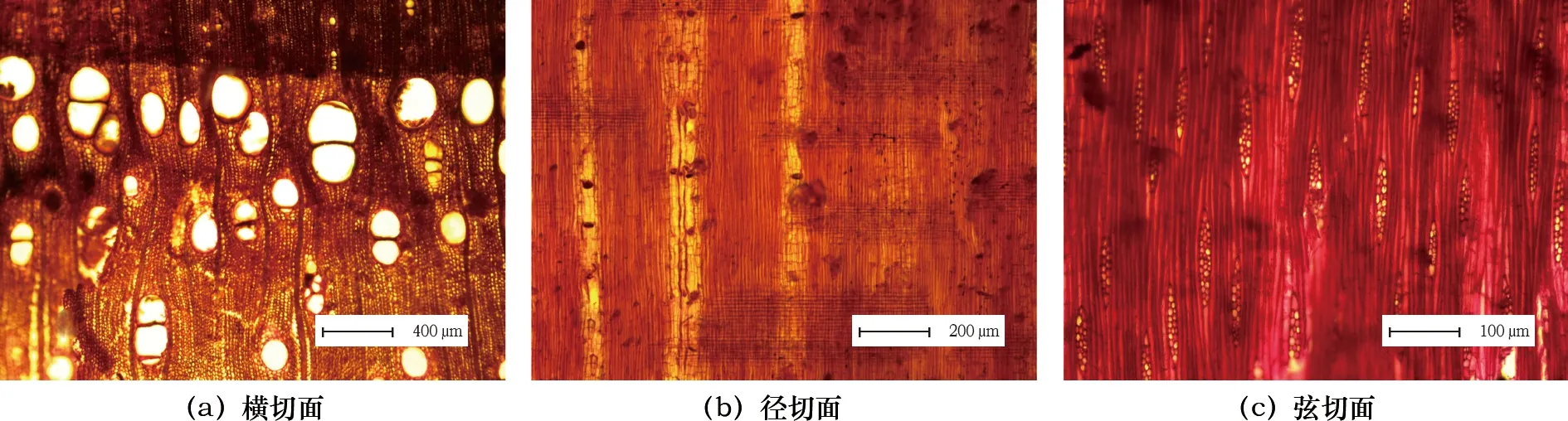

2.2.2无患子 环孔材,早材管孔较大且多,呈卵圆形或圆形,晚材管孔小且少,均以单管孔为主。导管中偶见树胶,未见侵填体。导管纹孔式互列,部分导管上可见螺纹加厚。轴向薄壁组织主要为环管状。分隔木纤维、胶质木纤维普遍。木射线非叠生,宽3~5个细胞,高13~29个细胞,射线组织同型单列及多列。射线-导管间纹孔式类似管间纹孔式。根据样品显微特征,结合相关参考书,判断该树种为无患子科(Sapindaceae Juss.)无患子属(SapindusL.)无患子(S.mukorossiGaertn.)。样品显微照片见图5。

图5 无患子显微构造Fig.5 Microscopic images of S.mukorossi Gaertn.

2.2.3香椿 环孔材,管孔呈圆形及卵圆形,早材管孔大,晚材管孔小,以单管孔为主,部分为径列复管孔,偶见管孔链或管孔团。导管中偶见树胶分布,单穿孔,管间纹孔式互列。轴向薄壁组织主为环管状,射线组织以横卧细胞为主,同时含方形细胞,方形细胞比横卧细胞略高。木射线基本不含树胶,以异形Ⅲ型为主,同时少量木射线为异形单列,多列木射线宽2~4个细胞,高5~17个细胞。射线-导管间纹孔式类似管间纹孔式,根据木材显微特征,判断该样品为楝科(Meliaceae Juss.)香椿属(Toona)香椿[Toonasinensis(A.Juss.) Roem]。样品微观特征见图6。

图6 香椿显微构造Fig.6 Microscopic images of Toona sinensis (A.Juss.) Roem

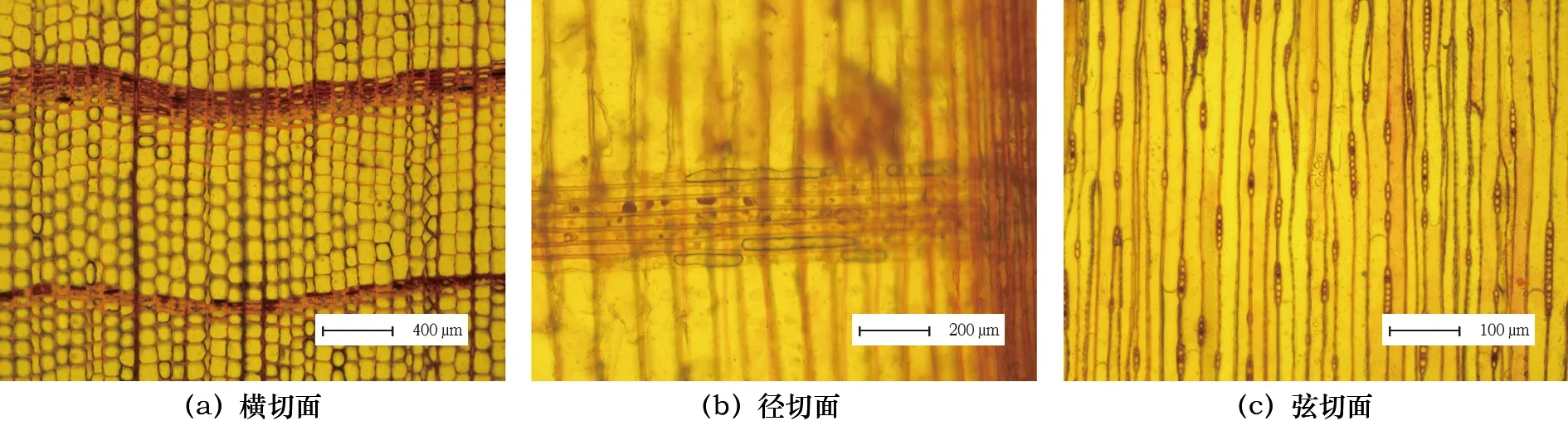

2.2.4冷杉 该样品为针叶材,早晚材突变,早材管胞呈四边形,部分呈多边形,早材管胞壁较薄,管胞腔大。晚材管胞呈四边形及椭圆形,管胞腔小,径壁具缘纹孔通常1列,偶见两列。轴向薄壁细胞极少。木射线非叠生,单列,高1~18个细胞,以1~10个为主,射线组织均为薄壁细胞,同时含少量树胶。交叉场纹孔式为杉木型,射线薄壁细胞端壁明显。通过样品显微特征及相关参考资料判断该树种为松科(Pinaceae Lindl.)冷杉属的(AbiesMill)冷杉[Afabri(Mast.) Craib],样品显微图片见图7。

图7 冷杉显微构造Fig.7 Microscopic images of A fabri (Mast.) Craib

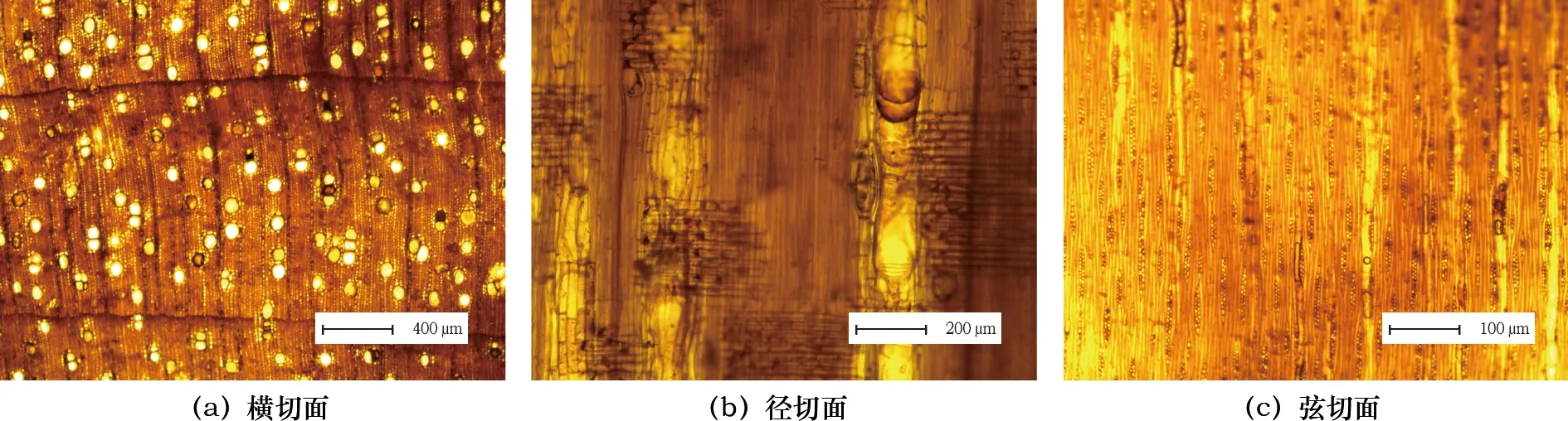

2.2.5润楠 样品为散孔阔叶类木材,以单管孔为主,少量径列复管孔(2~3个),偶见树胶,轴向薄壁组织呈环管状,少量为星散状,导管主要为单穿孔,另外部分为梯状复穿孔,导管上未见螺纹加厚,管间纹孔式互列。轴向薄壁组织为环管状,少量星散状,同时含油细胞。直立细胞比横卧细胞高,木射线非叠生,以双列木射线为主,同时含极少量单列木射线,多列木射线高6~26个细胞,射线组织为异形II型及Ⅲ型,射线-导管纹孔式为大圆形及刻横状,部分类似管间纹孔式。通过样品显微特征及相关资料判断该树种为樟科(Lauraceae)润楠属(MachilusNees)的润楠(MachiluspingiiCheng ex Yang)。样品显微照片见图8。

图8 润楠显微构造Fig.8 Microscopic images of Machilus pingii Cheng ex Yang

本次鉴定的10件木材样品的鉴定结果见表2。

表2 木质样品的鉴定结果Table 2 Identification results of the wood samples

3 讨 论

3.1 木材保存状况分析

含水率不仅能表征木材降解率,还在一定程度上决定木材的收缩程度[14]。现代木材即使是生材,含水率一般也低于100%[15],而测定的5件出土木材平均含水率高达775%,说明纤维素出现了较大程度的降解。通过图3可知,纤维素结晶度显著降低,这是因为木材长期埋藏在地下,纤维素大量水解,木材内部出现了很多孔隙,导致木材含水率增高。若仍然以饱水状态保存,出土木材将会继续降解,只有通过脱水处理才能尽量减缓其降解速度。

3.2 木材树种鉴定结果

3.2.1出土木材特性 湖南杨桐也叫尖叶川杨桐,是一种常绿小乔木,常分布在海拔600~1 400 m的高山湿润阔叶树林中或溪谷旁。该树种纹理直,结构均匀且较细,强度偏低,但干燥时不易开裂变形,常用作美工制品材料,房屋建筑的屋架、檩条、椽子以及家具农具等。该树种曾在很长一段时间内未被发现他的可用之处,被称为无用木[16]。本次研究中该树种出现在战国晚期的H37及水井J20中。

无患子是一种高可达20余米的大乔木,喜光、稍耐阴,耐旱耐寒能力强,寿命可长达100~200年,在我国分布范围广,常生长于海拔30~1 000 m的丘陵平原以及长江流域气候温暖的地区。该木材干燥时易发生翘曲,耐腐蚀性也较差,但容易加工,木材用途较广,可用于制作各种生活用品、农具及家具等。同时不仅有较高的药用价值,而且外果皮泡水还可代替肥皂[17]。该木材耐腐蚀性较差,从性能上来说,并不适合用于制作井壁,所以选择无患子作为井壁材料时并未充分考虑其材料特性。在本次实验中,无患子仅在J20中出现1例,在本次鉴定样本中占有的比例较低。

香椿主要分布在我国中部,喜温、喜光且耐湿,高可达16 m,胸径可长达1 m,常分布在海拔1 500 m以下的丘陵或平原,生长快,耐腐蚀,抗蚁性强,干燥容易,干缩小且干燥后尺寸稳定,是一种优良的木材。材色美丽,素有“中国桃花心木”的美誉。香椿由于其耐腐蚀性较强,因此比较适合用作井壁材料。J20的4件样品中,有2件为香椿,在J20鉴定样品中所占比例较高。

冷杉是一种高可达40 m的针叶类乔木,具有较强的耐阴及耐寒冷的特性。该类木材干燥速度快,不易翘曲,但易产生细裂纹,天然耐腐蚀能力较差。同时其早材管胞较大,因而较为疏松,常用在不需要高强度的建筑构件上。该件样品出现在J31古井中,可能是生活用材的废弃物。本次鉴定的10件样品中仅1件为针叶类树种,这在一定程度上反映古代该地区针叶树木数量较少,主要以阔叶树木为主。

润楠为樟科润楠属乔木,高可达40 m,适合生长在温暖湿润的亚热带地区,在海拔1 500 m以下的山谷中较为常见,树干挺拔,出材率高,是一种用途广泛的上等木材。干燥后尺寸稳定,仅出现微小翘曲开裂现象,同时该木材还具有药用价值[18]。润楠的木材性能优良,用作井壁材料,说明水井的制作是当时较为重要的一件事情。本次鉴定的10件样品中4件为润楠,是所有鉴定样品中数量最多的一类木材,且均出土于J67。该古井时代属于战国晚期至西汉,较其他古井时间稍晚。润楠属于楠木的一种,由于性能优良,常用作船具的制作原料[19],同时作为一种身份的象征,频繁出现在很多的贵族墓葬及高等级建筑中[9,20~21]。

3.2.2讨论 此次鉴定的样品中,战国晚期的J20共鉴定了4件样品,其中香椿2件,占样本量的20%,无患子、湖南杨桐各1件,各占10%。战国晚期至西汉时期的J67鉴定的4件样品均为润楠,占40%。

根据《慈利县志》(1990年版),慈利县在1984年森林普查时发现县内植被覆盖率高达30.74%,境内分布松、杉、柏、楠、樟、槠等各类木材,植被分为针叶林、阔叶林和灌木林,与鉴定结果有一定的相似性。

从不同古井井壁用材上看,战国晚期的4件样品中含有3个树种,木材性能差异也较大。虽然反映这个时候古人对于井壁用材并不考究,可能是就近取材,但同时也可发现,较耐腐蚀的香椿在战国晚期的J20中使用相对较多,说明当时古井井壁用材虽然较杂,但或许已经是有意识地选择性能更加合适的树种。

战国晚期至西汉的J67,古井井壁用材上特点突出,鉴定的4件样品均为润楠,这说明古人对生活用水较为重视,古井的建造在当时是一件比较重要的事情。在陕西汉代木桥遗址[22]及咸阳沙河古桥遗址[23]也都使用了香椿及楠木等木材,说明这些木材性能较好,古人常用于重要构件上。

由于地下水位较高,湖南地区古井数量高达数千口[24],如益阳兔子山遗址、长沙走马楼等都发现了大量古井,可见水井是当时水的主要来源,对研究古代人类生产生活具有重要意义。同时,湖南地区土质含水量大,井壁极易坍塌,水井类型也很丰富,常用竹质、木质及陶质材料作为井壁[25-26]。木质井壁加固效果比竹质井壁好,成本相对陶质井壁低,是一种高性价比的选择。古代生产力落后,工具简单,开凿水井费时费力,通过对井壁的加固能延长水井使用年限,同时也是一种技术的进步。

树木能反映生长环境的气候条件,从鉴定得到的树种来看,这5类树种除冷杉外基本都适合生长在温暖潮湿的环境中,侧面表明古代该地区气候较温暖潮湿。不同树种的木材具有不同的构造与特性,本研究的结果也可为接下来木器的脱水保护提供相应的参照信息。

鉴于本次研究的木材样本总体数量较小,同时,选取样品的年代较为接近,只能做初步推断。更加深入的研究还需其他方面的证据。

4 结 论

本次鉴定的10件样品中有6件来自战国晚期,其中冷杉和无患子各1件,湖南杨桐和香椿各2件。有4件来自战国晚期至西汉古井,均为润楠。古井井壁木材使用上,总体性能比较适合作为井壁,少量木材性能稍差。说明当时开凿水井的工匠对井壁用材虽然没有特别的考究,但已经在有意识地使用木材,采用的主要为优良木材。侧面反映当时制作古井的匠人对于木材特性的认识有一定的深度,人们对生活用水十分重视。从总体鉴定木材种属所适合生长的环境上看,当时该遗址附近的植被可能是以阔叶材为主的针阔叶混交林,气候较温暖潮湿。该结果对于井壁木材的保护也具有一定的参考意义。