考虑环境保护的公路选线模糊评价方法

张 邹,梁锴南,陈 卫,卢 显

(广西交通设计集团有限公司,广西 南宁 530029)

0 引言

公路路线设计和比选是公路设计过程中的核心步骤之一,良好的公路路线应经济合理、安全可靠。近年来,在生态文明建设的大背景下,公路选线中的环境保护问题越发突出。在公路建设过程中,公路线形将从不同尺度上对环境造成影响,如平面线形设计对占地类型的影响、纵断面线形引起的路基高度不同对占地面积的影响、排水设计对周边环境的影响等[1]。因此,通过适宜的公路选线有效减小公路建设对周围景观、生态、环境带来的负面效应,已成为公路设计工作中的重要问题[2]。

在公路选线过程中,需对不同路线方案开展评价分析。其中,经验分析法、经济计算法、专家打分法、灰色理论分析等是近年来常见的评价方法,但上述方法多存在主观性强、计算复杂、评价不准确等问题[3]。而模糊综合评价法按照最大隶属度原则,将定性事物进行定量评价,依照各级评价指标对目标对象展开总体评价,适用于解决难以量化和非确定性的问题。本文采用模糊综合评价法,针对考虑环境保护的公路选线评价过程,建立评价指标体系,确定各指标权重,并据此建立相应的模糊评价模型[4]。

1 考虑环境保护的公路选线原则

1.1 因地制宜、减少占地

开展公路设计时,依据公路路线走廊带所处地理位置,有机结合公路线位与地形地貌,减小公路建设占地面积。具体包括:合理布设平面线形,选取环境友好路线,避免穿越森林、湿地等重点环境保护地区;确定合理的断面形式,减小对周边环境的影响,高填方路基可采用桩板墙路堤或桥梁穿越,大挖方路基可考虑采用隧道穿越等形式;选取适宜的平纵组合方式,比选可以采用的各类方案,合理设置爬坡车道、避险车道等。

1.2 注重环保,多维保护

环境保护涵盖广泛,公路设计中应从多个维度开展保护工作,包括生态环境保护、噪声环境保护、水环境保护等。在生态环境保护中,应加强对路线及路线周边的生态环境治理,选取生态友好型防护手段,如采用植草框格梁边坡,选用生态协调的公路绿化植物等。在噪声环境保护中,宜采用低噪声路面,必要时还可采取加装隔音屏障等降噪措施。在水环境保护中,应合理布设排水设施,避免公路排水设施引起的路侧水土流失问题等。

1.3 路侧保护,提升景观

公路路侧环境会影响使用者的驾驶特征,进而影响交通安全。同时,路侧环境作为公路整体生态环境效应的组成部分,对公路与环境的协调性有较大影响。在路线设计中,还应立足环境保护,对路线沿线生态景观进行再造改进。比如,面对吸尘降噪和引导行车视线需求,中央分隔带植物应选取低矮灌木,灌木底部种植草木景观,合理布设高度分区。通过合理布设经济适宜、生态协调的路侧景观,有助于进一步促进公路路线与周边环境融合,发挥公路工程的生态环境作用。

2 考虑环境保护的公路选线模糊评价模型

考虑上述选线原则,可确定一个或多个适宜、环保的公路路线方案,为对上述方案展开进一步比选验证,需建立公路选线评价模型。本文采用模糊评价方法,建立了相应的考虑环境保护的公路选线模糊评价模型。

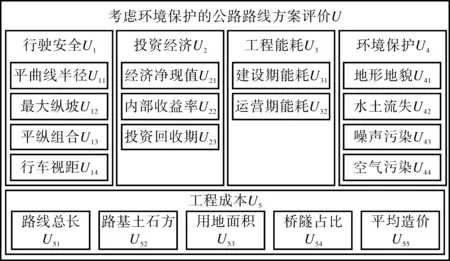

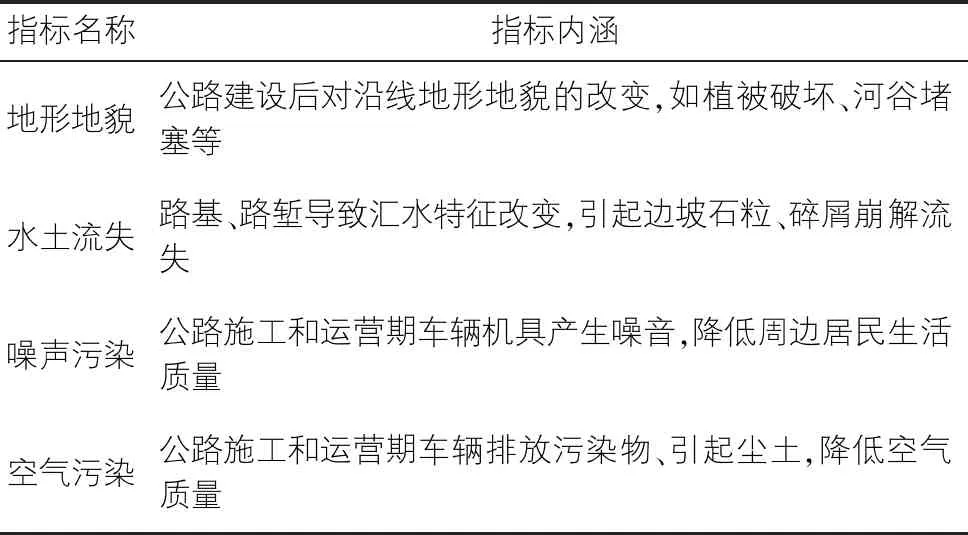

首先,根据公路建设中的使用功能、经济效益、建设成本,考虑公路建成后的环境影响,建立了考虑环境保护的公路选线评价指标体系,涵盖5个一级指标和18个二级指标,如图1所示。其中,所考虑的环境评价指标主要包括地形地貌、水土流失、噪声污染、空气污染四个方面,其具体内涵如表1所示。

图1 考虑环境保护的公路路线方案评价体系框架图

表1 环境评价指标内涵表

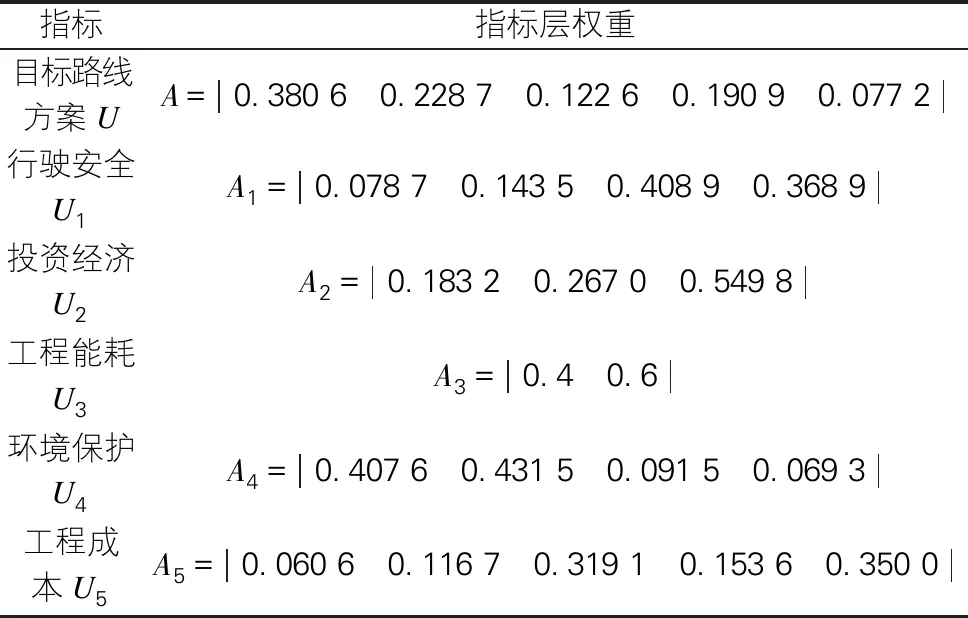

依据已建立的指标体系,将其一级指标相对于方案的评判定为二级模糊评判,二级指标相对于一级指标的评判为一级模糊评判。针对各级评判指标,利用专家打分法确定目标层权重A与各指标层权重Ai,如式(1)、式(2)所示。其中,a1~a5为各一级指标相对于目标层的权重数,ai1~aij则为各二级指标相对于一级指标的权重数。

A=|a1a2a3a4a5|

(1)

Ai=|ai1ai2…aij|

(2)

式中:j——i指标层内二级指标个数。

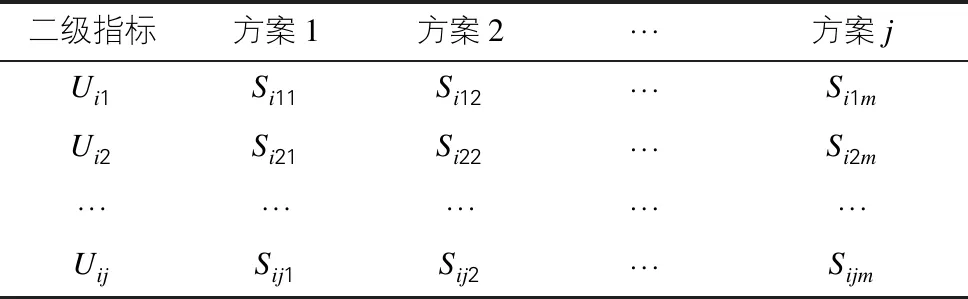

建立评价表,对照评选方案的各二级指标分别进行打分评价,指标层评价表如表2所示。依据上述评价表,即可获得二级指标模糊判断矩阵Ri,将指标层权重Ai与二级指标模糊判断矩阵Ri相乘后即可得到一级指标模糊判断矩阵层Bi,组合各矩阵层后得到一级指标模糊判断矩阵B,随后将目标层权重A与一级指标模糊判断矩阵B相乘后即可得到各方案的模糊评价功能评分S,如式(3)~(5)所示。

表2 Ui指标层评价表

(3)

(4)

S=A×B

(5)

3 算例说明

3.1 路线概况

以下以某新建二级公路为例,对上述考虑环境保护的公路选线模糊评价模型给出具体算例。该路线位于广西西南部,沿线地势起伏较大,经过部分环境敏感区域,在研究路线方案时需有效控制工程规模,充分考虑环境保护因素。经过现场踏勘和专家评审,共提出三种路线方案。

方案1全长为10.15 km,该路线顺应地形,顺山布线,平面以平曲线为主,平面交点37个,平均每1 km交点个数为3.644个,平曲线总长度为8 769.276 m,占路线长度的86.359%,圆曲线最小半径为125.080 m。方案1所经地区为山岭重丘地区,主要沿山坡缓坡一侧绕行,地形条件一般。

方案2全长为11.04 km,该路线前段为沿溪线,后段展线上山,展线端线形稍差,平面交点41个,平均每1 km交点个数为3.713个,平曲线总长度为9 724.571 m,占路线长度的88.085%,圆曲线最小半径为125.020 m,部分路段视距较差。方案2前段沿溪建设,后段为展线,地形条件一般。

方案3全长为10.36 km,路线前段与方案1基本一致,后段提前下坡,平面以平曲线为主,平面共设置交点35个,平均每1 km交点个数为3.378个,平曲线总长度为8 111.832 m,占路线长度的78.280%,圆曲线最小半径为125 m。方案3所经地区为山岭重丘地区,主要沿山坡绕行,为实现较优线形,填挖规模较大。

3.2 路线方案模糊评价

为充分保证选用方案安全可靠、环境友好、美观舒适、经济适宜,采用所提出的考虑环境保护的公路选线模糊评价模型对路线方案展开模糊评价。首先,由专家根据设计需求,确定了工程路线方案的目标层权重A与各指标层权重Ai,如表3所示。

表3 指标权重表

依据上述模糊评价模型,由12位评审专家组成的路线评价组按照满分10分的原则对表2中的指标进行客观、公正地打分,随即形成相应的二级模糊判断矩阵Bi,按式(4)即可计算得到目标层模糊判断矩阵B,进而按式(4)计算得到各方案的模糊评价功能评分S。具体计算流程如下文所示。

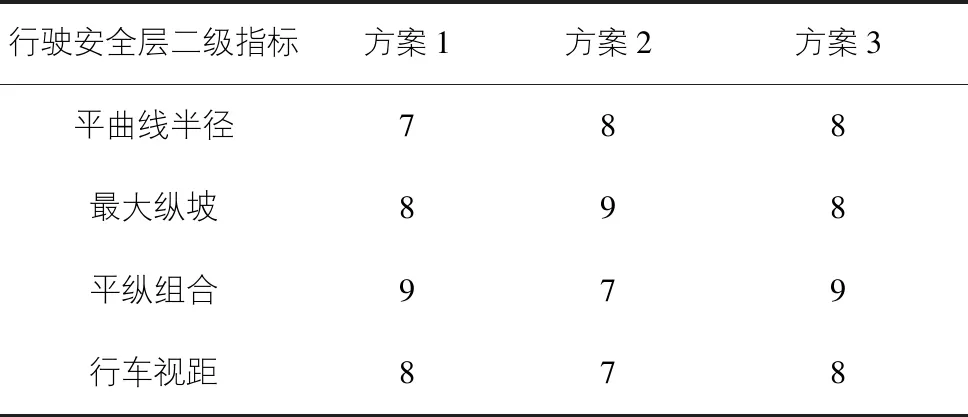

对于行驶安全指标,专家对各方案的打分结果如表4所示。

表4 行驶安全指标层评价表

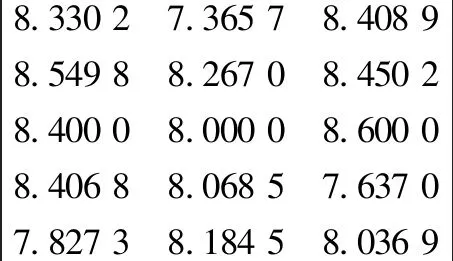

根据表4可知,行驶安全指标的模糊判断矩阵为:

将指标层权重与模糊判断矩阵相乘即可得到相应的目标层判断行:

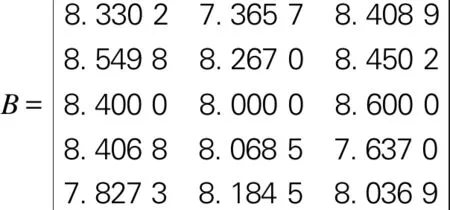

类似的,可对其他二级指标进行计算:

合并上述目标层判断行,可得到目标层模糊判断矩阵B:

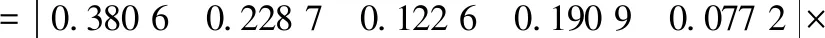

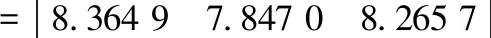

最终,计算各个方案的模糊功能评分:

S=A×B

通过模糊综合评价方法,可以计算得到各个方案的模糊功能评分,方案1为8.364 9,方案2为7.847 0,方案3为8.265 7。可以看出,方案1的模糊功能评分最高,因此确定其为最佳路线方案。从方案分析中可以看出,方案1在有较高线形指标的同时,兼顾较小的填挖面积,能够较好地保护沿线环境,符合生态环境保护要求,与模糊评价结果基本一致,印证了上述模糊评价模型的合理性。

4 结语

为减小公路路线设计对周边生态环境的影响,需在路线设计过程中贯彻生态环保理念。而在路线方案的综合评价比选过程中,采用模糊综合评价方法能够解决公路路线方案评价中影响因素复杂、因素量化困难的问题,为公路路线方案比选提供了新的解决方案。本文建立考虑环境保护的模糊综合评价模型,并进行了算例验证,为公路路线方案比选提供了新的思路,对于提升公路方案综合评价的科学性,增强公路建设过程中的生态文明属性具有重要意义。