形式美之“形”及其基本因素

张法

【摘 要】 形是形式美理论的两大方面(形和色)之一。形在理论上与视觉之看相连。中、西、印艺理的不同方式,产生了对形的基本因素的不同强调。形的基本因素是点、线及由面和体构成的形状。中、西、印艺理对其的强调各有侧重。在点上,西方是实点, 中国是气点, 印度是空点;在线上,西方是外形线,中国是气韵线,印度是情味线;在形上,西方在方、圆、三角的结合中讲究实体—区分的景象,中国在方、圆与S曲线的结合中突出气韵生动的境界,印度在方、圆、三角的结合中彰显是—变—幻—空的情味。

【关键词】 形式美之形;中、西、印比较;点—线—形

任何艺术达到自己的本质,即呈现为aesthetic object(美),都有形式美的因素在其中。因此,古往今来对形式美的研究,成为艺理的重要内容。形式美主要有形和色两大内容。但在西方的实体—区分型思维中,色难以明晰地区分和定义,从古希腊开始就被摒除在形式美的理论之外,在文艺复兴时期方进入绘画的技术体系,到牛顿在光学研究上取得重大突破时,才被提升至科学和哲学的领域,但由此引起的争论一直持续到相对论—量子论时代,其演进的结果,导致视觉艺术上现代派的各种转变。色的问题在世界美学中更为复杂。在中国和印度,色彩的言说,一开始就与哲学紧密关联:在中国,从色在五行理论中占据应有的位置开始;在印度,从色(rūpa)成为物质世界的总名开始。因此,以中、西、印的互鉴来讲形式美,可以分成两个方面讲,即形和色。这一讲围绕形展开。

一、形式美理论:从视觉之“看”开始

不从形与色的区分,而从形式美的整体来看,形式美作为一种在西方兴起的理论,首先与视觉相关,由视觉中得出美的基本原理,再扩大到一切艺术之美,最后遍及宇宙万物之美。因而,形式美这一西方概念,在词意上就与视觉相连。在古希腊,form(形式)之美就是?δ?α(理式)之美,?δ?α(理式)其词根?δ是视觉之“看”。作为宇宙之道的logos同时体现为视觉形象上的美的比例。毕达哥拉斯学派从《持矛者》雕塑中,发现了具有宇宙普遍性的美的比例,并将之提升为数的原则,这一数之美又通于音乐。在毕达哥拉斯看来,宇宙间天体的运行就是一种音乐演奏,这种天体的音乐以数的形式呈现出来,音的行进转换为数的比例。亚里士多德的《诗学》主要讲有叙事性的戏剧,却用了视觉性的人体的头、身、尾来讲叙事之美的结构:“一个美的事物— 一个活东西或一个由某些部分组成之物—不但它的各部分应有一定的安排,而且它的体积也应有一定的大小;因为美要倚靠体积与安排,一个非常小的活东西不能美,因为我们的观察处于不可感知的时间内,以致模糊不清;一个非常大的活东西,例如一个万里长的活东西,也不能美,因为不能一览而尽,看不出它的整一性。”[1]这意味着,一切艺术都可以转换成视觉形式,转换成几何学的数的比例(logos),形式美的基本法则由之产生出来。《诗学》确实是从诗、乐、画的统一来讲美的法则的,也符合古希腊以比例论美的主潮。

在印度,凸显时间性的舞是重要的,《舞论》是最早的美学著作,为梵天所创造,由婆罗多转述,这一著作中呈现的舞和剧,使视觉之“看”得到突出。作为印度宇宙观经典体现的湿婆之舞,主要以视觉艺术的雕塑形式呈现出来,这一视觉形象还可以追溯到哈拉帕文明的印章图像,视觉在印度之美中的重要性,其源远矣。印度绘画理论的“六支”,出现在《毗湿奴往世书》第三篇附录中的《画论》里,此书讲到了用彩笔(var?ikā),去完美地(sād??ya,相似)表现(bha?ga,破—触—分)一个形象生动(rūpabhedā?,色),且有美的比例(pramā?āni,量),呈出情(bhāva)和蕴味(lāva?yayojana)的形象世界。[2]这里既突出印度绘画艺术的独有特色,又透出印度人运用视觉去“看”世界的独特方式,即如何通过“看”,把对象在时间中之动(rūpabhedā?)、由动而来的对象在现象上的幻(bhāva),以及关联着的宇宙本体之空即与盐(lava?a)同味的美(lāva?ya),体现出来。印度艺理中,与视觉相关联的舞、剧、塑、画,关联着印度教的三大主神:梵天、毗湿奴、湿婆,视觉在印度艺理的形式美上具有与西方艺理的形式美相同的重要性。

与强调三维空间的西方和一维时间的印度不同,中国乃时空皆重,进而视听兼尊,由视觉而来的“明”与由听觉而来的“圣”,具有同等重要的文化意义。一方面,视觉直接看见现象世界和听觉直接感受现象世界,性质相同;另一方面,视觉在组织现象世界上具有确定性,听觉在体悟本质世界上具有超越性,但现象总要通向本质,本质一定通过现象体现出来:体与用不二,道与象相连,从而视觉之“明”与听觉之“圣”关联一体、相互为用。正如这种“一体”和“相连”,当中国智慧由原始时代的视听之美(明与圣),进入早期文明的文字之美时,中国文字是形与声的兼重和统一。原始时代之初,宇宙之道从视觉之看开始,“古者包牺(伏羲)氏之王天下也,仰则观象于天,俯则观法于地,观鸟兽之文与地之宜,近取诸身,远取诸物,于是始作八卦,以通神明之德,以类万物之情”(《周易 · 系辞下》),强调了视觉如何以仰俯远近之“看”,从现象到本体,并将之作为一个整体进行把握的。理性化的先秦,《诗·大雅 · 旱麓》和《礼记 · 中庸》中都讲了:鸢飞戾天,鱼跃于渊,言其上下察也。这视觉的“察”,把人从视觉带向了视觉后面的天道规律,明显地承继了伏羲之“觀”把现象和本体在运行中作一整体把握的特点,并将之理性化了。当绘画在魏晋时代成为士人写景壮物、抒情达意的艺类时,王微在《叙画》中说:“以一管之笔,拟太虚之体。”传达的是自远古伏羲氏以来一以贯之的精神。谢赫的《古画品录》讲的是以带有骨法的笔墨去应物象形、随类赋彩、经营位置,最后达到使具体形象与宇宙本体关联起来的气韵生动。中国的绘画演进到唐宋时代,王维从艺术上,苏轼从理论上,都讲究“诗画一律”,突出的正是由视觉进入艺术的通感,实现对具体现象与宇宙本体的整体把握。总之,视觉之看,作为艺术之美的基础,一直处在中国艺理的核心。

由上所述,虽然中、西、印在视觉之“看”上各有自己的特点,但在以视觉之看为基础建立起的形式美理论上,颇具共性。那就是,由确定性的视觉进入,最后达到普遍性的审美通感。然而,中、西、印的形式美理论,既有相同的一面而通,又有不同的一面而别。在世界一体化和多元化同时并进的当下,如何以之为基础,从普适性的角度去看待和言说形式美的理论呢?从基本框架上看,形式美可以分为两个方面:形和色。形的基本因素,就是上一讲中论及的点、线(“十”字型线和“S”型线)、形状(三角、方、圆)。如上讲所述,中、西、印的基本图形,西方两型、印度和中国各一型,共四型:五角星、黄金矩形、九宫太极图、室利圣符图。这四大基本图形在形成较大的审美对象时有三个特性:以空间为主的对称与均衡、以时间为主的节奏与韵律、以结构为主的主从定位。将形的基本因素作一逻辑顺序排列,正如西方形式美的由点成线,由形成面,由面成体。点、线、面、体,形成审美对象的整体顺序,每一因素又可以自成一形。同时,人之观物,从物之形,也可从基本因素的角度,看到形中之点,或线、面、体。因此,本讲主要探究形的基本因素,同时亦照顾其关联。更重要的是,要从中、西、印三大文化形式美理论的互鉴中去讲形的基本因素。

二、形式美的基本因素之一:点

宇宙间,点是一切事物的开始。美的事物,究其本原,始于一点。审美开始,人之感受,始于一点。艺术创造,始于灵心一点。西方美学,以实体—区分型思维,把包含美物在内的宇宙万物之始,归结为几何学上的实实在在的点。这一点,于宇宙整体,或为(宗教上的)上帝,或为哲学上的理念;于具体物类之始,乃按自然(物理、化学、生物的)规律而产生的不可再分的最初一点。任何万物之点,都可抽象为几何学上的点。西方之点,从古希腊始,《几何原本》定义“点”为“没有部分”,哲学上讲是不可再分的原子,在理论上可称之为实点。对于印度的是—变—幻—空型思维来讲,宇宙中的任何点,本质为empty(具体物在时间中存在之空),亦来自于?ūnyatā(宇宙本质之空)。这一本质之空的名词,来自形容词?ūnya,或者?hūnya,其意为zero(零)、nothing(无)。?ūnya的词根svi,意为hollow(虚空)。从最初的根源上讲,?ūnyatā来自于古印欧语词k?eu,意为to swell(膨胀)及 to grow(生长)。[1]因此,在印度之空中,万物的产生与演进,由时间的不可逆性而来,物在时间中的存在(是)是在时间中行进而不可逆的,如果要将之确定,就只能定为幻、定为空。作为万物之始的点也是如此。点为空,实质上是把点与宇宙和时间关联起来,从而把点,无论是理论上的还是现实中的,都看成性空幻有之点,即室利圣符图中最核心三角中的点。就现象而言,印度理论强调的是点在时间之流中的是—变合一,这就是在点已由空成点,进入时间动态的状态后,用一个节奏把“是变一体”作“以是为主”的停顿性区分,这从印度舞蹈手姿频繁地出现瞬间停顿上体现出来。停者,示以前为“幻”也;动态,继续为“是”也。这一关联到是—变—幻—空之点所具有的印度特性,可称之为幻点。中国人看点,与西方的几何学排斥空而仅从实的一面去看不同,也与印度人由是—变合一而强调幻空不同。中国的宇宙是气的宇宙,气化成物,气不停顿。印度将点之产生与本质之空关联,中国将点之產生与流动之气相连。气是虚的,当其成形为点,气仍在其中。因此,点是虚实合一之点,点既有空间上的实,又有时间上的虚,但实与空紧密相连,如行云流水,气韵生动,从不停歇。从而中国的点,与西方比较,多了虚性;与印度比较,多了实性。为虚为实皆在于气。因此,中国之点可称为气点。实点、气点、幻点,是点在西、中、印三大文化中的不同呈现。三者又是互补的,实点突出其空间的可见性,气点彰显其时空合一的圆转性,幻点强调时间的不可逆性。三者合一,既可理解点在文化中的差异性,又可体悟点在不同文化中的共同性。

点是最初的基始,是一切的开始,夜空有星点、水翻动有波点、下雨有雨点、人举目四望有焦点……宇宙中万物万事的点,都可如西方艺理那样,归结为几何学上的点,几何学的点是抽象的,但又适用于现象中各种各样的点。绘画要画出物象,须从点开始,当绘画工具(笔)与绘画材料(画布或画纸)接触之际,形成的就是一个点。一个点出现在一片空白的纸上,那是一种什么样的效果呢?相当于一望无际的平原上,出现了一个人;一片晴空里,突飘下一滴雨;于无声处出现一个自然音响。画纸上的第一点意味着一个艺术世界的开始;平原上出现一个人,意味着一个现实故事的开始;音乐厅里的第一个乐音,意味一首乐曲的开始。几何学上的点和绘画上的点,就是宇宙学意义上超越一切而又适合一切的点。

点是物体的开始。几何学规定由点成线,文学叙述总是从某一点开始,中国书法讲究“一点成一字之规”(孙过庭《书谱》)。花蕾初现,是一个点,是春的第一个音响,点展开为花,成了春的乐章。点是事物的开端,雨的开始是雨点,发展为雨丝,展开为重重叠叠的雨帘。俗话说,任何物体都有起点。这个“点”,既是事物从无到有的历史起点,也是物体呈现给主体或被主体最先观察到的点。主体之观对所见客体而言,是从某一点开始;就自身而言,也是从一点开始。主体的“看”要有一个定点,形成视觉焦点,然后再开始移动,进行西方式的深度透视,或中国式仰俯远近的游观、印度式过去现在未来的环望。线可以说是点的延伸,是点的增加和积累;反过来,线也可以分解成若干的点。希腊哲人说,射出的箭,看似在天空飞行,其实是不动的,因为它可以分解成一串连续的点,箭在每一个点上时都是不动的。把动的东西转化为不动的点,也就使不易为人把握的客体成了易为人把握的对象。中国画家用点的增加,画出了一片独具特色的山水:米点山水。自然界的狂风把沙漠的沙点卷起,无数沙点的集聚和移动,构成了自然界最威壮的景观。点,是人与对象的视觉关系,宇宙中的星球极大,但在地球上仰望,却是星星一点;高大的人,从高楼上俯视,也是小小一点。在此意义上,无物不可为一点。也因此,现实中视觉感受的点,其形态可以是多样的。艺术上的点形态更是多样,元代书法家陈绎曾在《翰林要诀》中说:“点之变无穷……有偃、仰、向、背、飞、伏、立等势,柳叶、鼠矢、蹲鸱、粟子等形。”

主体从定点开始的知觉活动,在完成之后,客体的全貌就得到完成,客体成为主体知觉中的客体,客体的性质也得到确认,意味着客体的特点得到突出。面对物体,往往并不需要细览一切,只要知道了几个甚至一个特点,就能把握住物体。同样,物体的本质总是会以一个或数个特点向人显示自己。在哥特式建筑中,点是由锋利的塔尖来加以强调的;在中国建筑里,点是由屋顶的曲线下行,快到屋檐而突然上翘凝结为终端的点来突出的。现代舞的跳跃常常形成五个顶点:头、双手的指尖、双脚尖,进而十个指尖就构成十个小点。把握对象的特点,在现实中是重要的,能使对象得到一种形象上的直观呈现,而非概念上的认识。在艺术上更重要。中国画中的树,有不同的点:个字点、介字点、尖头点、垂头点、平点点、仰头点、大混点、小混点、竖混点、柏叶点、榆树点、椿树点、梅花点、杉叶点、竹叶点、鼠足点等30多种;画中的苔也有各种各样的点:扁点、圆点、竖点、斜点、飞点、嵌宝点、朱砂点、石绿点、细笔偏点、中锋散笔点,等等。

事物形成之后是有规律地停在一处还是移动,在于其与地球引力的平衡关系,平衡的关键在事物的重心,决定事物的平衡重心,构成事物的中心点。对事物知觉,从起点,到特点,最后达到中心点,才算真正完成。中心点的不同决定了事物的不同面貌、势态、精神、韵致。如果说,起点始终有一个“点”,特点也都有宽泛意义上的一个或数个“点”;那么,中心点则是无形的,它可以表现于外形,但更多地是不表现于外形,不在外形却可以感受。中心点是无,这个作为“无”的中心点,在西方的实体理论中,可根据格式塔美学理论所讲的,按力的式样去找出,形成具有张力的内在之点。在中国的虚实理论中,成为气韵所在、精神所在。在印度的空幻理论中,成为本性之空的空性所在。在各种各样的物体或景物里,中心点基本不在平面或立面的中心,因此可称中心点为神点。神点也就是完形心理学讲的力的式样中力的核心处,也就是可由此悟空的精要之处。

有了这无形而可感的中心点,起点和特点都得到了升华。按中国美学的话说,起“点”是“一块灵气”结成(郑板桥《题画卷 · 石》);特“点”充满了灌注的生气;神“点”是天地之合、气韵生动的关键所在。神,主要还是从物体本身看;从印度美学看,这个神点又是空点。空则多了物体与宇宙本体之间的关联和意蕴。形式美的点,从成物之始的一个起点,展开而形成物体形象的数个特点,到完成物体后获得一个中心而又无形且有空意的神点。在这个问题上,西方形式美理论关注实体性的抽象之点;中国形式美理论关注虚实结合的有内在张力的点;印度的形式美理论则强调点在时间之流的动态中所具有的是—变—幻—空中与本质相关联的“空”点。实实在在的点、虚实相生的点、具有时间流动中空性的点,体现出中、西、印形式美理论在点上的不同侧重。三者的结合与互补会让我们对形式美中关于点的理论,有更好的理解。在现实的艺术演进中,中、西、印对形式美中的“点”也有不同体现。以绘画为例,西方的焦点透视绘画,从几何起点开始,由点成线,线聚为面,积线成体,由光源中心形成素描的辉点。中国绘画,毛笔起笔之点,就有浓淡枯湿之韵,行笔成线,有虚实断连之姿,行笔运墨成体,得气韵生动之神点。印度绘画,起笔之点,开始由空成色,线聚成相,有即色即空之韵,完成形象,在物体的重要处加上中心光点,正面人像则在鼻梁、嘴唇、下巴处加白色高光,如阿旃陀石窟第1窟壁畫《降魔图》,画之中央半裸的佛陀正面形象,两旁半裸的魔军和魔女的侧面形象,都运用了印度画统一的凹凸晕染与高光的程式,是印度美学中点的理论的经典运用体现。

总之,形式美中关于点的理论,从中、西、印的分别看,有气点、实点、空点的不同特色;从普遍性的统一讲,把三种文化中点的内容组织起来,按其美学自身的规律,具有起点、特点、神点依次演进的特色。

三、形式美的基本因素之二:线

西方形式美的线,乃几何学上的由点成线,正如点是抽象的点,线也是抽象的线。中国形式美的线,是毛笔画出的浓淡枯湿的虚实之线。印度形式美的线,乃是—变—幻—空交织的多重内蕴之线,正如《大乘庄严经论》卷六中一条偈语:“譬如工画师,画平起凹凸,如是虚分别,于无见能所。”[1]讲的是,流动着的线,看起来为平,却包含时间断续中的不平;看起来为实,却内蕴由时间断续而来的虚。不从文化上各有侧重的强调,而从客观世界的本身来看,线的出现基于主客体的两方面。从客体方面说,一是事物的生长,树从抽芽到长成大树,是从点开始的向上运动,从地上到树顶形成的垂直线;二是事物的运动,一只鸟从一棵树上飞到另一棵树上,在空中划了一道曲线,客体之线虽然在结果上表现为静止,但其本质是生动。从主体方面说,人的眼睛看物,从定点开始,视线的移动形成了主体观看之“线”。人眼作用于现实的三维空间,使世界出现了“真正的线”;要从周围环境中认出一座房屋,我们看到了它的轮廓线;天地相连之处,我们感到了地平线;飞机从一处飞到另一处,我们感到了它经过的飞行“路线”。线是客观世界的呈现形式,也是主体对世界的一种把握方式。从线的客观呈现和人对线的把握来看,线主要是两类:直线、曲线。

处于中、西、印互动时代的瓦西里 · 康定斯基认为,直线有两个特征:张力与方向。直线(从客体的起源和从主体的知觉都是)由运动而成,运动产生力的紧张。因此,线始终有张力。从一点开始的线形成方向感,方向与张力突出了线的“动感”。按中国理论,线的流动象征宇宙气的流行,气使所流经之物之地内在地具有生命感。石涛认为,绘画中的“一画”从宇宙之气由无生有而来,体现的是宇宙的规律。从宇宙之气的角度去看,西方美学的张力内蕴气流,张力是附在明显的线上的;气化流行,则可显可隐。中国书法讲究“笔断意连”,意思是气可以在明显的线中存在,也可以在没有线之处存在,笪重光的“无画处皆成妙境”(笪重光《画筌》)之说,就包含无线处皆有意的内容。西方美学一定要有实实的线;中国美学的线则可实可虚,而且无线之虚更显出气韵生动的意味。对于印度美学来讲,线在空中划出,与空形成一种关系,特别是围成物的线,线内之空与线外之空还形成一种关系。因此,对于形式美的线,可以从实体之“线”、虚体之“气”、线和气之“空”三个方面的互动和互补去看。这样,不仅可以从现实世界中看到线,还可以感到气、悟到空。

线,主要有两大类:直线与曲线。其中,直线有如下四小类:

第一类是水平线。这是大地之线,人最好的休息就是与大地平行地躺下,任何物体处于完全与大地相连的水平状,就消除了与大地的张力,具有了最宁、最静、最平、最稳、最实、最冷等感受。物体与大地的接触面越大,宁、静、平、稳、实、冷等感受就越多;反之,水平线距离大地越远,这些感觉就越少。绘画之中,表现“静”的境界,往往近景有一长长的水平线,成为画中的主线,如映着草木山丘的平静的湖水,再如“孤舟蓑笠翁,独钓寒江雪”(柳宗元《江雪》)的诗中之景里,白雪构成的江边之线。欲体现宽广辽阔的境界,往往将景物由近到远直直曲曲地排过去。远景有长长的水平线,作为画中的主线,如“江流天地外,山色有无中”(王维《汉江临泛》)。在建筑中,凡以水平线为主的,意味着坚实的大地意识,如希腊的神庙、中国的宫殿、印度的桑吉大塔,等等。

第二类是垂直线。从大地到天空,是高扬,也是升腾;高塔、高台、高山等所体现的都是垂直向上的力量。人从床上起来,就是從水平线转为垂直线,因此垂直线比水平线显得有更多能量,有暖和感。垂直线与地心引力相同,和水平线一样有稳定感,但人直立是清醒的,不动又表现了一种庄严肃穆,凡是表现静穆严肃的画,都是以垂直线为主线的。基督教的十字,以垂直线为主,纪念碑也以垂直线为主。凡以垂直线为主,都体现了对天空的渴望,如西方的哥特式建筑、埃及的金字塔、印度的米那克希神庙,等等。

第三类是斜线。斜线是一种不安定的线,它与地心引力处于斗争之中。如果与垂直线接近,好像是刚从垂直状态离开;如果接近水平线,则仿佛是向下要回到水平状态。斜线充满了动感:风浪中的船,左右歪斜,回不到水平状,是险态;狂风中的树,在风力中大角度倾斜,回不到正常的垂直状,是不安;奔跑,要摆脱地心的引力,人体倾斜,体现出速度和动感。斜线从近于垂直到近于水平,有很多种类。康定斯基将之分为对角线和任意直线。对角线在垂直线与水平线的正中,任意直线则不是近于垂直线就是近于水平线,二者表现出不同的紧张程度。如果有一个面,对角线是通过中心点的,而任意直线则是不通过中心点的,二者具有不同的审美效果。

直线的主题是秩序,水平线是柔的秩序,垂直线是刚的秩序。斜线为对角线时,与水平和垂直二线构成三角的稳定关系;偏离对角线时,则趋向水平或垂直,趋向回归秩序。垂直线、水平线与斜线存在一种辩证关系。静是水平线,肃是垂直线,动是斜线;一静一肃一动,三者可以互相换位,甚至可以看成是一条线的三种位置、三种状态、三种面貌、三种风格。

第四类是折线。两条或两条以上的斜线相接,就形成了折线。折线意味着直线方向大幅度地剧烈转变,从而形成了线条的曲折。因此,从其基础看,折线就是直线;但从形态上看,折线又是曲线。折线因其转折的突然剧烈,是紧张的、惊险的、奇突的、意外的。当这种剧烈的转折不规则时,折线是恶的。陡峭的山峰是折线,突出的是险,数个陡峭山峰连叠在一块,是险加上难、加上惊,各峰的长短不规则,就是险恶。水上之桥,山上之路,五折六折,人不能直接抵达目的地,而生艰难感和阻碍感。如各条折线因地形等原因各不相同,多了惊险,加了紧张,变成险恶。人体在挣扎时的扭动,呈现不规则折线;痛苦时的扭摆,也呈现不规则折线。拼死的战斗、兵器的你来我往,是不规则折线;临死在地上的挣扎滚动,也是不规则折线。当折线的每折相同,或有规律地一长一短、几长几短时,折线初是紧张、惊奇,但有惊无险,有阻无难,转为有秩序的变化,类似于游与戏。折线二类,也可互转。折本就是曲折,有规则的折线,是否还会继续有规则,无法从已知中推出;无规则折线,未必就不会转为有规则。如果按康定斯基的说法,斜线引起的色彩联想有红、有黄、有蓝,那么折线是红、黄、蓝的不断变幻,折线规则时,是红、黄、蓝的欢乐颂;不规则时,是红、黄、蓝的苦涩舞。

如上所述,线主要有两类:直线和曲线,直线是刚,曲线则是柔。曲线是流动、是变化、是生动。人体是曲线、水波是曲线、花朵是曲线、树叶是曲线、螺蛳的外壳是曲线、建筑的拱顶是曲线、拱桥下的洞孔是曲线……曲线可以是水平方向的,但它不是安宁而是显出活泼的,如湖上的水波;曲线可以是倾斜方向的,但不像斜线那样要回到垂直或倒向水平,而是弯弯曲曲地奔向自己的方向,如山间的溪流、丘林中的道路。曲线,像折线一样,分为两类:一是有规则的,如波状线、蛇形线、螺旋线、抛物线等;一是无规则的,是任意曲线。规则曲线一般都被认为是美的,一种古典的美。任意曲线则有两种可能,或者是浪漫的美,充满了自由、舒畅、奔放,如张旭、怀素的草书,“挥毫倏忽千万字,有时一字两字长丈二”(任华《怀素上人草书歌》);又如吴道子的绘画,“当其下手风雨快,笔所未到气已吞”(苏轼《王维吴道子画》);亦如李白的诗,“黄河落天走东海,万里写入胸怀间”(《赠裴十四》);还似苏轼的文,“吾文如万斛泉源,不择地而出,在平地滔滔汩汩,虽一日千里无难。及其与山石曲折,随物赋形而不可知也。所可知者,常行于所当行,常止于不可不止”(苏轼《文说》)。或者是浪漫的丑,表现为零乱、混杂、绞缠,像毕加索的《弹曼陀铃的少女》、波丘尼的《心理状态》、德 · 库宁的《女人》。可以把消极的任意曲线称为不规则曲线,不规则曲线在消极方面越走到极端,就越接近不规则折线,杜尚的《下楼梯的裸女》就是例子。

以上是从世界之线的统一性上讲的,如果要强调文化之线上的独特性,那么就是,西方文化把现实世界的线,转化为几何型(定义)的精确之线,体现在用硬笔画出同一性质的线,由线的延长形成物的轮廓,由线的重复形成光影,最后形成一个三维空间的形象。在以线求美中,有难度的不是可转换的建筑和具有三维空间的雕塑,而是二维空间的绘画。西方文化,从古希腊到文艺复兴,经过一千多年,才在素描和油画上完成了以线造型的美学观念。中国文化把现实中的线,转为以软的毛笔形成浓淡枯湿、与气同构的线。印度文化把现实中的线,转换为白、褐、黑三种色,浅色草图,深色成形,原理是把本质上在时间中的明灭之色,转化为现象上具有空间存在的即色即空之线。

然而,曲线最本质的特征是它可以围成一个圆。如果说直线的本性是一直向前,像西方文化观念中的时间,连续不断;那么圆的本性则是回到自身,像非西方文化观念中的季节,永远地循环。然而,由于有了直线,任何循环的曲线都表现为向前的运动;同时,因为有了曲线,任何向前的直线,都可以转化为循环的运动。正像沿着大地笔直向前,绝不回头,翻山过海,最后还是回到原处一样,因为地球是圆的。西方文化特别重视直线,有人认为,任何曲线都可以看成是直线,圆也是由直线形成的。一个正方形,是四条直线四个角,不断地增加角,从六到八、十,再到更多,最后就变成了圆,因此圆来自于直线。中国文化更重曲线,写直线也要带有曲意,写水平线的横,不是一笔直写过去,而是先向右,再向左,所谓“欲左先右”;写垂直线的竖,也不是一笔直写下去,而是先向上,再向下,所谓“欲下先上”;画的是直线,却总是想着画出圆意。按西方文化,宇宙就是一点,直线和曲线是由点延长而成的两种基本形态。按中国文化,天地总为一气,直线和曲线是气化流行的两种基本形态。按印度文化,宇宙本空,直線和曲线是由空而来仍内蕴空中,且随时间流动而变动之色。西方的线是点的延长,因此它的线是几何的,清清楚楚。中国的线是气的流行,因此它的线是书法的,有浓淡枯湿的效果。对于印度美学来讲,无论是直线、曲线,还是由这两大类线引出的各种次类线;也无论是实实地划出,还是断续相连,有虚实相生的意味,都要去体会线中之空意和线外之空意。因此对于线,正如前面所讲的那样,实、虚、空三字都考虑到,方为全面。而这种由是—变—幻一体之线形成的整体,都内蕴着空意。阿旃陀石窟第1窟中的割肉贸鸽图和敦煌石窟北魏第254窟中的舍身饲虎图,生动地体现出如何把一个时间性的故事,转换到空间的一幅图中,形成是—变—幻一体的精妙结构。

线,与点一样,以实、虚、空三种方式存在,也被人以三种形态感受。一是轮廓线,它形成了事物的外貌,可称为“外形线”或“姿态线”。二是动力线,即内在于事物上的一种动势,高矗的纪念碑和冲天而飞的鸟,都让人感到一种向上的动势,也就是西方形式美理论中的“力的式样”、中国形式美理论中的虚实之线、印度形式美理论中的色空互幻之线。轮廓线从外在能看见;动力线则是内在的,不可见而可感,可称为意中之线。三是气韵线,这就是中国画中浓淡枯湿的线,它可以画轮廓,但在画轮廓之时要表现出内在生气。为了更恰当地用线表现出对象的性质,中国画家总结出18种线描:游丝描、柳叶描、钉头鼠尾描、行云流水描、铁线描、琴弦描、折芦描、橄榄描、战笔水纹描、曹衣描、柴笔描、蚯蚓描、枣核描、马蝗描、竹叶描、撅头描、混描、减笔描。也可以画动势,它是变其形(轮廓)的,但要求得其神(力的式样),所谓“笔才一二,象已应焉……笔不周而意周也”(张彦远《历代名画记》)。印度画家根据不同的对象,也总结出三种画作类型:强调反映一定时空中具体对象的受约束型(viddha citra)、超越一定时空具体对象的不受约束型(aviddha citra)、具体对象的生动性又关联着普遍之味的情态型(bhāva citra)。无论是哪一种,都要体现是—变—幻—空的统一,并要在这一统一中,内蕴宇宙之味(rasa)。因此,气韵线又可被称为“情味线”(lines within bhāva and rasa)。然而,气韵线或情味线毕竟是从形着手的,以线画形,线出现的同时要由线带出客体的姿态。客体以线表现和主体以线观看,总是既观到外形之轮廓线,又感受到姿态线,还体认到轮廓之中、姿态之内的动力和生意。在外形线或姿态线、动力线或意中线、气韵线或情味线之后,印度美学提醒我们:还有一种空境线。空境线既寓于实线和虚线之中,又寓于气韵和情味之中。所谓实境清而空境现,气境得而空境出。空境既要考虑到三种线与空的关系,还要考虑形成的物体的物内之空和物外之空,以及两种空之间的关联。空,让人体会到一种无线之线。从世界本来在时空中运转而表成的线,可以强调由空间三维去观而得出的实体之线,由时空四维去观而得出的气韵之线,由时间一维去看而得出的明灭之线,以及由宇宙本身来看具体三线而产生的充满空意的无线之线。

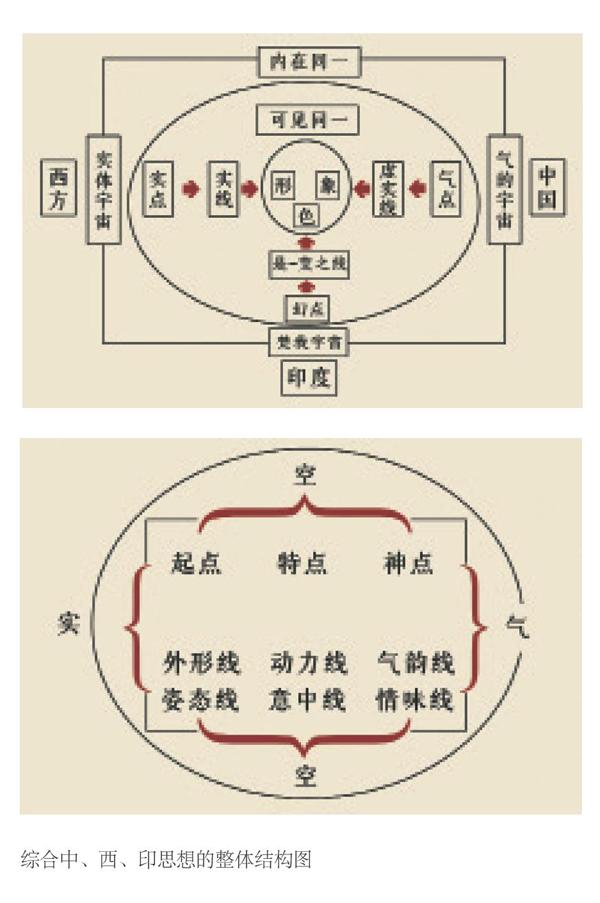

从构成形式美基本因素的点与线中,可以看到一种有无相生、色空互动的特点,从整体上讲,都内蕴着西方美学的实体之式、中国美学的气韵生动、印度美学的是—变—幻—空的内容。结合中、西、印的美学内容来总结点和线的规律,可以下图来表示:

四、形式美的因素之三:形

西方的形式美即几何美。几何学是由线成面,由面成体。从美学的角度,可以把面与体结合起来讲,这就是形状(也可简称为“形”)。从几何学上讲,一切形中都有三类基本之形:三角、正方、圆。一切三角形都是正三角形的变体,一切方形都是正方形的变体,一切圆都是正圆的变体。三角、正方、正圆具有同源性。从几何学的角度看,正方形是两个对角线共边的三角形或三个三角形,即一正三角和两直三角。前面讲过,圆与正方形可以互变,正方形内就有一个圆,圆中也有一个正方形。在这个意义上,三角、正方、圆都由宇宙之点而生,由宇宙之线而成。一即三,三即一。这种三位一体的同源关系在印度文化中有最充分的体现。一切含有Yantra-Ma??ala之根的室利圣符图,就是正方形中含圆,圆中含三角。这一基本图形可以演绎出无数变形。西方的哥特式建筑,正面之方、玫瑰窗之圆、顶之三角,形成明显的方、圆、三角一体组合。埃及金字塔,是三角形,但蕴方、圆知识于其中,是三角、方、圆的显隐组合。印度的桑吉大塔,基台和覆钵之圆、平台之方、塔底基台台阶形成的实体三角、塔顶刹杆形成的虚体三角,呈现出的还是方、圆、三角的组合形式,也体现了三者的同源性,只是其理论性质不是几何学的,而是宇宙象征、须弥山象征、生死象征的是—变—幻—空型思想。中国文化中,从远古时期起就表现出对方圆关系的重视。仪式中心的“亞”字形,从静的一面看是正方形,表示天下的东、西、南、北、中;从动的一面看又是圆形,由之演进而来的河图洛书和太极图,前者以九宫格的正方形为主,后者以阴阳互含的太极之圆为主,二者是互变的。圆中含方,方中含圆,天圆地方,成为中国文化中的基本构图模式。

形,在中、西、印文化中,形成了前面讲的西方有二,中、印各一的四种基形。其中可以看到,西方和印度都以三角、方、圆为基形,而中国的九宫图和太极图都没有三角。西方强调空间性的美学,方、圆中的五角星和黄金矩形,三角得到了强调和突出。印度彰显时间断续的美学,三角形也重要,印度文化中倒三角代表阴性能量,正三角代表阳性能量,印度基本图形的方、圆中多个正三角与多个倒三角的互相迭合,象征阴阳的创造与合一。方、圆与三角的关系在西方文化中被发挥得淋漓尽致。西方建筑、绘画、雕塑中,美的比例都来自于人体比例,而人体正是三角、正方、圆三位一体的统一。在方形中不断地画对角线以形成根号比的美的比例,是西方造型艺术美追求的最基本法则,这不断地提醒人们方形与三角的互换关系。中国的气的运行如行云流水,要绵绵不断,因此三角不重要;西方三角所强调的稳定性,被九宫图的中格所代替。以中求稳,二者的区别在静态之固与动态之稳的不同。中国的稳定境界是强调动态平衡的中,即九宫图围绕的中宫之中和太极图圆转的S曲线。中国建筑独具特色的亭,形为方、顶为圆,是最好的象征。亭顶脊柱的曲线,与西方三角一样有稳定的作用,但突出了S曲线的韵味。从西方美学和印度美学的角度看,可以把中国的中和S曲线看成是三角形的变体。从中国美学的角度看,又可以把西方和印度的三角形看成是中和S曲线的变体。印度美学中,三角、中、S曲线其实都很丰富。印度舞蹈有三种基本样式:对称式、三屈式、极屈式。对称式是明显的三角形;三屈式是明显的S曲线;极屈式则二者兼有,突出了中的境界。不从文化思想而从审美现实上讲,不从某一艺术门类如绘画而从艺术整体上讲,三角、方、圆主要不是具体的形体,而是一种审美上的感、势、味,或曰境界。方主要与空间相连,圆主要体现为时间运行,三角主要体现为一种坚定的方向。由于三角内蕴着感、势、味,因此在印度的基本图形中,三角主要转型为能量象征。而在中国,三角主要被置换为中和S曲线。这种转型和置换都是从感、势、味上讲的。三角形在一些审美对象中被直接呈现出来,如金字塔和哥特式教堂,但在更多的审美对象中,是以感、势、味的方式被感受出来的,如帕特农神庙、印度佛塔、中国的天安门,等等。中国的中和S曲线在一些审美对象中也被直接呈现出来,如中国的园林、西方的洛可可装饰、印度的覆钵形塔等,但在更多的审美对象中,是被感受出来的,并以西方理论中的“力的式样”、中国理论中的“势”、印度理论中的“色即是空”这类话语表達出来。因此综合来讲,三角形、三角交合型、中、S曲线,都以一种内在之感、之势、之味体现出来。西方文化讲究实,三角形的美感因此得到突出。从理论上讲,正三角形具有稳定感,倒三角形具有危险感,斜三角形具有冲击感,是绘画构图的基本法则。而在建筑上,三角形与方形一样,是稳定于大地的;又与方形不同,是指向天空的,在那种有强烈的天空渴望和明确的天空指向的文化中,三角形的建筑就占了主体地位。古埃及的金字塔、玛雅文化的金字塔,其构造与天文学的关系是明显的,哥特式建筑的天堂指向是明晰的,三角形在其建筑中发挥了天体音乐的效果。强调大地和现实理性的文化,其主流建筑的基本形式以方形为主。中国建筑是方形的;西方从希腊影响方面讲,建筑是方形的;伊斯兰文化没有明确的天堂指向,其建筑也是方形的。正方形是大地(还可以是天空)的象征,在有明确象征意义的地方,会看到正方形建筑,如中国北京的地坛、印度的泰姬 · 马哈尔陵、罗马的圣彼得大教堂早期平面等;而参照实用功能和美的法则,展开为千姿百态的方形风采,如中国建筑中的宫、殿、亭、台、楼、阁、榭、轩、馆、庐、庵、斋、厅、堂、祠,等等。另外,很多伊斯兰建筑总平面是正方形,但在正方形内进行再次的空间分割,避免了正方形的呆板,变换出多样的情致。虽然伊斯兰文化和西方文化没有明确的天堂指向,但是却有强烈的天堂意识。因此,其主流建筑中心主体是圆形的,在伊斯兰国家和地区,是遍布各地的清真寺的圆顶;在西方,是文艺复兴模式随时间向空间的扩散,很多教堂的穹顶以圆形彰显朝向天堂的寓意。印度文化中体现更多的是天方地圆,其想象出的宇宙图形也是天方地圆,如桑吉大塔基台为圆,其上的平台为方,印度教神庙代表宇宙之生的胎室,总为方形。但无论天圆地方还是天方地圆,方与圆(以及其中包含的三角)的组合,成为其基本形式。

各大文化对于形,都感受到方、圆、三角作为三种基形的重要,但对于三种基形的具体组合和意义理解,又有不同。西方的实体—区分型思维认为,一个具体的形体,一是从形体之实进行定义;二是将之与形外之物以及整个宇宙区分开来进行定义,从而使形具有抽象性和普遍性。中国文化的虚实—关联型思维认为,对于一个形体,一定要与他物相关联、与天地相关联,才能得其神韵。因此,讲形时一定要强调形中内蕴之气,将之与他物之气和宇宙整体之气关联起来。印度文化的是—变—幻—空型思维与中国一样,要把具体的形体与其在时间中之变,以及由变而显的空关联起来,方能得完全的意义。中、西、印的形式美原则在对景观的不同界定中有明显体现。西方的景观,以独立实体的方式呈现,如帕特农神庙、巴黎圣母院等,从其本身进行形式美分析就足够了。中国的景观,则一定要把景中重要之物与景外之物关联,这一关联是景中重要之物与天地关联的最佳体现,这在中国各地的著名景观之命名中有明显体现。如中国北方的燕京八景:太液秋风、琼岛春阴、金台夕照、蓟门烟树、西山晴雪、玉泉趵突、卢沟晓月、居庸叠翠;南方的西湖十景:苏堤春晓、断桥残雪、曲院风荷、花港观鱼、柳浪闻莺、雷峰夕照、三潭印月、平湖秋月、双峰插云、南屏晚钟。以上每一景之美,都不仅是景中的物体本身之美,而且是一物与他物以及天地的关联之美。比如卢沟晓月,卢沟桥本身是美的,但只有在清晨这一时间点,而且是清晨有月亮的时间点,卢沟桥的美才得到完美呈现。又比如曲院风荷,曲院本身是美的,但只有在夏天荷花开放,南风拂过荷塘,亭亭玉立的荷花与圆圆的绿叶在微风中摇曳轻舞时,整个景色之韵味,才完美地呈现出来。印度的景观,一定要把现象的形状之“是”,关联到事物在时间连续中之“变”,内蕴着物在天地间的本质之“空”。以印度佛教早期建筑桑吉大塔为例,这是一个以抽象形式为主的形体。圆形基台意指大地,半球形的覆钵表征现象直观上的天,方形的平台象征本质上的天,竖立的柱竿暗示世界无形的轴线,天地万物围绕着中心轴被组织起来,华盖是各种天界和统治着上天的诸神的象征。同时,在佛教理论中,佛处在宇宙中心的须弥山上,塔整体造型又是一个神圣的宇宙之山的象征。这一象征体系在南亚的佛塔演进中,得到了系统呈现。对桑吉大塔的观照,一定要经历从抽象形式的象征宇宙,到宇宙中心象征圣山的“变”,方有对佛作为宇宙之主的第一次审美提升。然后,平台内的佛骨是死,不是一般人那样进入轮回之“死”,而是超越轮回的“涅槃”,是与轮回之死相对立的永生。因此,桑吉大塔营造中呈现的是一种印度人特有的死与生的智慧。当佛塔的观赏从圣山象征变到生死象征,就进入佛教三法印中最后法印“涅槃清静”的“空”的境界。桑吉大塔体现的就是由是—变—幻—空型思维而来的景观理论。

形,虽然只是形式美理论的一面,但从以上对其基本因素点、线以及面、体构成之形的分析中,其丰富性和理论性,以及在艺术和审美构成中的重要性,应已呈现。