《井中弥漫着什么秘密》中生态哲学思想的词汇语法体现

陈明芳 曹峻烽

〔收稿时间〕 2020-10-21

〔基金项目〕 全国高校外语教学科研项目“语言学学科英语建设与研究”(编号: 2019HB0050B)和武汉工程大学研究生创新基金

项目“艾米莉·狄金森自然诗歌语言生态观研究” (编号: CX 2020306)。

〔作者简介〕 陈明芳(1965—),女,湖南长沙人,武汉工程大学外语学院教授,硕导。

曹峻烽(1997—),男,湖南道县人,武汉工程大学外语学院硕士研究生。

〔摘要〕 生态话语分析模式以及系统功能语言学的三大元功能理论,有助于对艾米莉·狄金森自然诗歌《井中弥漫着什么秘密》(What Mystery Pervades a Well)的生态哲学观解读,及其现实意义探讨。诗歌主要通过三大过程的运用体现了“人与自然”“非人类生命体与自然”等关系。在诗人笔下,自然被赋予了神秘与可怕的特征,反映出人与自然的陌生与疏离。同时,诗歌中的感叹语气、不同值情态词以及其它语言或非语言手段的使用也传递了自然的不可捉摸性。此外,诗歌中小句的主位多为非人类生命体和物理性要素、“自然”和“植物”的拟人化照应手段频繁出现,都体现出“尊重自然”的生态哲学观。诗人借“小草”和“莎草”面对自然毫不胆怯的态度,表明人类要尊重而非侵犯自然的生态保护型场所观。

〔关键词〕 生态话语分析; 三大元功能; 艾米莉·狄金森; 生态哲学观

〔中图分类号〕H0-05〔文獻标识码〕A〔文章编号〕1008-2689(2021)03-0239-08

生态语言学是研究语言与生态问题的学科,其研究范围包括对生态相关话语的研究和对各类话语中的生态因素进行研究[1-2],其中,生态话语分析作为研究重点备受关注,其分析方法多借鉴于批评话语分析和系统功能语言学,研究对象包含新闻[3-5]、广告[6]、媒体话语[7]、评估报告[8]等,而对自然诗歌的生态分析却鲜有涉及[9-10]。

艾米莉·狄金森(1830—1886)是美国诗歌史上最具独创精神的诗人之一,其近1800首诗歌中,有14以自然为主题,不仅表达了诗人对自然的立体且多面的态度[11],还探讨了自然与人性的关系。不少学者从生态批评角度解读其自然诗歌,揭示诗人的超验主义自然观和诗歌的生态美学价值等[11-13]。而本文拟采用生态语言学方法,为此类诗歌语篇分析提供一个新视角,同时丰富生态话语研究成果。

本文基于三大元功能理论[14]和生态话语分析模式[15],考察艾米莉·狄金森的自然诗歌《井中弥漫着什么秘密》(What Mystery Pervades a Well)(下面简称“《井》”)中的及物性、语气和情态使用及其主位结构和衔接手段运用情况,解读其中的语篇生态类型并揭示其表达的生态哲学观,同时思考诗歌所反映的现实意义。

一、 生态话语分析模式研究综述

生态话语分析模式是在“韩礼德模式”的影响下形成的。Halliday[16]认为语言作为干预社会的一种手段而存在,语言学家理应具有一定的社会责任感并为生态保护贡献力量。尤其在如今,社会的发展伴随着愈演愈烈的环境问题,许多学者都开始强调对话语进行生态分析的重要性,并将生态话语分析作为语言研究的一大热点,因为由言语构建的话语既影响着人类的行为又影响着人类所处的生态系统。

在分析方法的选取上,国外研究大多借鉴批评话语分析理论对语篇进行生态批评话语分析[6-7],国内则倾向于使用系统功能语言学理论,如赵蕊华[8]从语域、语义和词汇语法三个层面分析银无须鳕评估报告,体现了对非人类动物身份的构建;杨阳[4]从评价视角分析了西方媒体关于气候及环境新闻中的意识形态;黄国文和陈旸[9]从语域、语类和元功能视角对狄金森的自然诗歌《一只小鸟沿路径走来》进行生态话语分析。这些研究都在一定程度上体现出系统功能语言学应用于生态话语分析的可操作性。为构建一个可行的生态话语分析模式,何伟和张瑞杰[15]在系统功能语言学三大元功能的理论框架下融入了保护型、模糊型和破坏型生态场所观,并以此判断语篇的生态类型。基于生态话语分析模式,刘玉梅和王术芬[10]对诗人托马什·纳什在《春》中反映的生态场所观和生态哲学观进行分析,阐释了诗歌中反映出的人与自然和谐共融的积极生态场所观以及诗人对自然的热爱和保护。受上述研究的启发,笔者希望在艾米莉·狄金森笔下看到一个不一样的人与自然的关系。在艾米莉·狄金森的自然诗歌里诗人对自然的态度既多面又矛盾,从某种程度上说,她笔下的自然并不是一个讨喜的角色。而正因为这样,其诗歌所反映的人与自然的关系以及诗人的生态哲学观才更值得研究和深思。因此,本文基于生态话语分析模式,以艾米莉·狄金森的自然诗歌《井》为研究对象,尝试对其及物性、语气、情态、主位结构、衔接手段等进行多层分析,以判断诗歌的语篇生态类型并揭示其中表达的生态哲学思想,并借此思考诗歌所反映的现实意义。

二、 自然诗歌《井》的生态话语分析

艾米莉·狄金森的诗歌《井》一共包含6节,每节4行,共24行。从形式上看,诗歌并不是以某一特定的韵法格式写成,而是包含大量的斜韵以及无韵,例如:“far”与“jar”,“glass”与“face”等。从内容上看,整首诗歌是对“人类能否认知自然”这一命题的探讨,因此受到生态批评学者的关注,但同样我们可以尝试从生态语言学视角阐释该诗歌蕴含的生态哲学观。本研究基于生态话语分析模式,拟分别从体现概念功能、人际功能和语篇功能的及物性、语气和情态、主位和衔接特征视角,分析该诗歌中的生态哲学思想。

(一) 及物性分析

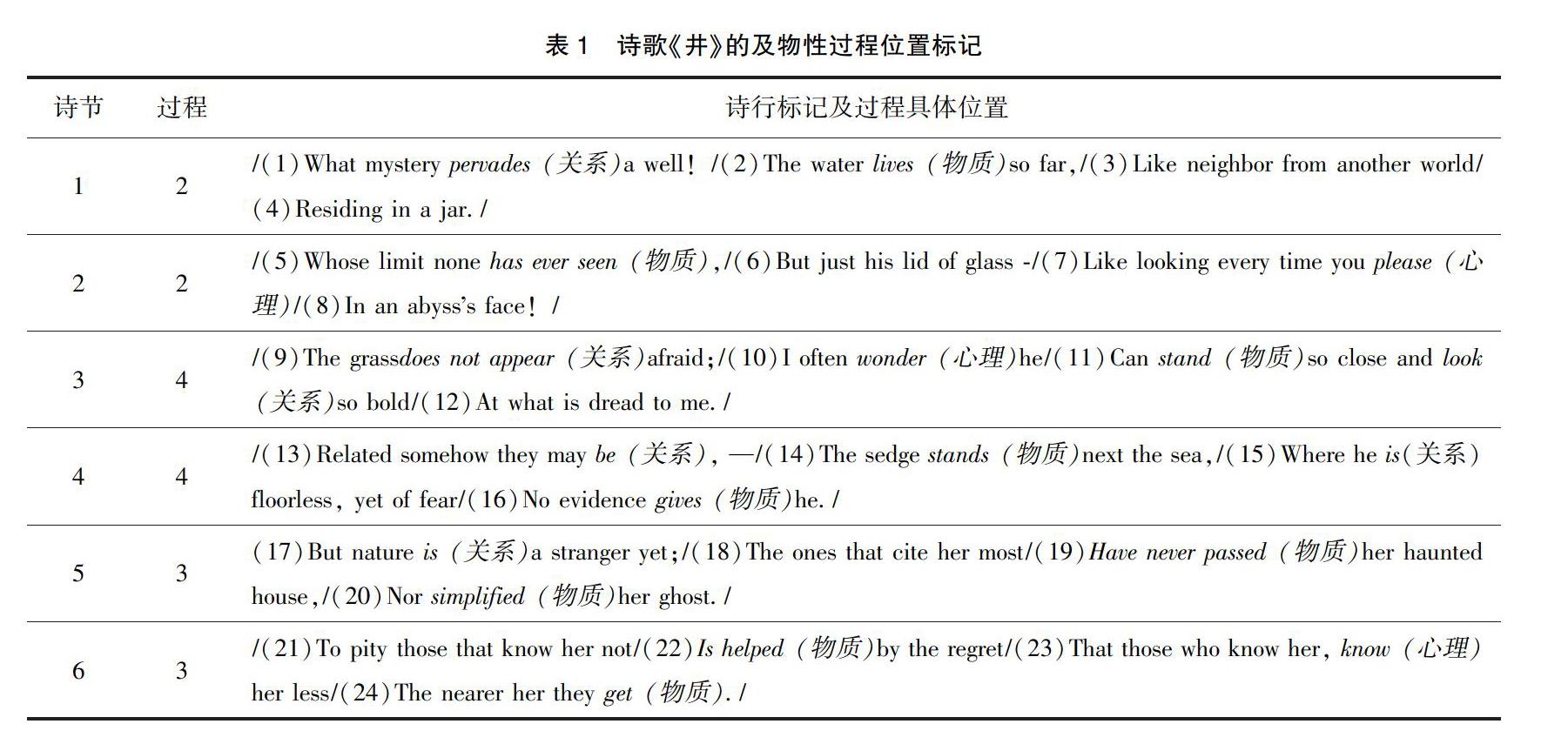

在生态话语分析模式下,及物性系统分析作为重要的分析方法,其反映的是语言对现实世界各种经验的表达,即概念功能,包含过程、参与者与环境成分三个部分,其中过程类型分为物质、心理和关系三大主要过程和言语、行为和存在三大次要过程,每个过程又有与之相关的参与者角色[14]25。基于六大过程对诗歌进行识别和标记后,我们得出如下结果,参见表1。

由表1可知,除第4、7、12、18、21、23行的6个“非级阶句”过程“Residing”“looking”“is dread to”“cite”“pity”及“know”,诗歌一共包含3类主要过程,出现次数为18次,其中物质过程占有最大比重(参见表2)。基于何伟与张瑞杰[15]在生态语言学视角下对施事的重新分类,本诗歌中主要参与者角色可做如下细分(参见表3),其中代词以及所有格所指代的词语都根据上下文在括号内标明。

由表3可知,整首诗歌涵盖四类参与者角色,其中社会性要素参与者数量最少,因此本节研究将重点关注其他三类参与者。诗歌以一个表征关系过程的小句开篇,“pervades”一词用于表达环境特征,体现出“mystery”流动性与扩散性,以表明井中之物的神秘和未知性,这一句可视作整首诗歌中事件发生的背景信息。

诗歌中的物质过程数量占据了所有过程的一半,物质过程通常用以表征动作行为和描述事件发生的经验过程。在表征物质过程的小句中,既出现了人类生命体参与者,也有非人类生命体参与者和物理性要素参与者,三者存在互动关系。在这9个物质过程中,不及物过程有4个,形成的语义配置为“动作者+物质过程”,因此每个过程只有一个参与者角色;及物过程则有5个,每个过程有2个参与者,语义配置为“动作者(施事)+物质过程+目标” (参见表4)。

人类生命体在及物过程中作为主要施事,用以描述其对于自然以及自然界中事物的认识,例如诗行“Whose limit none has ever seen”,其中“whose”指代“waters”,结合后文的“But just his lid of glass”,此句表明“人们只能看到井中之水的表面而无法知道其深度”,而“井中之水”又带有物理性要素特征,暗指“自然”,因此这里诗人又暗示“人类无法真正了解自然”;除此之外,在诗句“The ones that cite her mostHave never passed her haunted house,Nor simplified her ghost”中,自然被形容为“闹鬼的房间”和“幽灵”,无不体现出自然的神秘性与可怕之处,也暗示人类与自然界的疏离。除此之外,人类生命体也作为感知者(“you”“I”“those”)出现在心理过程中,形成的语义配置为“感知者+心理过程+现象”,此处“现象”主要指自然或者自然界中的事物,以描述人类对其的认知与情感,例如诗行“Like looking every time you pleaseIn an abysss face”中,“井中之水”被形容为“深渊”,而“please”一词表明人们明知“井中之水”如同“深渊”却还是情愿看它的矛盾心情。综上,人类生命体作为参与者出现在物质过程和心理过程中,在描述其对自然以及自然界事物的认识时,自然被比喻为“闹鬼的房间”“幽灵”和“深渊”,一方面体现出诗人笔下的自然本身具有神秘性,另一方面也暗指人类社会与自然的对立性。诗人对自然是带有畏惧之情的,她认为人类虽然在不断亲近自然、了解自然,却终究只能探其表面,无法窥其本质,人类与自然的疏离感和陌生感一直存在。

物理性要素不仅作为目标在及物过程中出现,也作为动作者在不及物过程中出现,例如在诗行“The water lives so farLike neighbor from another world”中,“水”被拟人化,赋予了生命体特征,“so far”暗指人与自然的距离;作者用“neighbor”和“another world”表明代表自然的“水”是“人类陌生的邻居”,其中“另一个世界”与“幽灵”“深渊”等一样,都是与人类社会相排斥、对立的;在关系过程“But nature is a stranger yet”中,自然被拟人化为“陌生人”,更表明了诗人对自然的疏离与陌生。

非人类生命体在诗歌中主要指来自自然界的植物,其作为物质过程的动作者和关系过程的载体出现。例如,在物质过程的不及物过程中,诗行“I often wonder heCan stand so close and look so bold”中的代词“he”指代“井水边生长的小草”,“stand so close”表明“小草”与“井中之水”的位置关系;同样,诗行“The sedge stands next the sea”也在说明“莎草”与“大海”的位置关系。在关系过程以及物质过程的及物过程中,“小草”和“莎草”被拟人化,赋予了人的情感,例如诗行“The grass does not appear afraid”和“Can stand so close and look so bold”描述了“小草”的胆大,因为他虽然生存在“深渊般的井水周围”,却毫不露怯;同样,在诗行“Where he is floorless, yet of fearNo evidence gives he”中,虽然面对大海,“莎草”也没有任何畏惧之情。“小草”和“莎草”都需要依靠自然才能生存,但他们也能与自然和谐共处。

综上,诗歌主要表述了“人与自然”和“非人类生命体与自然”之间的关系。诗人指出,人类面对的自然是神秘并可畏的,是“闹鬼的房间”,是“深渊”,是“幽灵”;无论如何探索,自然于人类而言都是“来自另一个世界的邻居”和“陌生人”。而傍水而生的“小草”和“莎草”却毫不畏惧,因为他们固守自己所处的位置,没有试图侵犯自然,与自然和谐共处。

(二) 语气和情态分析

语气和情态是人际功能的主要体现方式,在话语情境中表明说话人身份、态度、动机和对事物的评判等。Halliday[14]23-24指出,交际角色(给予或求取)与交际物(物品与服务或信息)构成了四种主要的言语功能:提供、命令、陈述与提问,它们的意义可以由不同的语气表达。在生态话语分析模式下,人们在给予或求取物品、信息和服务的过程中都会传达一定的生态意义。本诗歌主要借助陈述语气,表述诗人对自然的看法、人与自然的关系以及非人类生命体与自然的关系。而诗歌中运用了两个感叹语气“What mystery pervades a well!”和“Like looking every time you pleaseIn an abysss face!”,这可以看作诗人重点强调的内容。两个感叹语气都是用以形容“井中之水”,前一句作为诗歌开头,突出了“井中之物”的神秘性,后一句则是将“井水表面”比喻成“深渊的脸皮”,暗指自然的可怕性。诗人用这两个感叹语气凸显对自然的看法:自然与人是陌生且疏离的,自然保持其神秘感并且令人畏惧。除此之外,诗歌中还出现了体现疑问功能的陈述语气隐喻式小句:“I often wonder heCan stand so close and look so boldAt what is dread to me”。一般情况下,如果采用体现疑问功能疑问语气一致式小句,如“why does he stand so close and look so bold?”,其目的是期望得到一個回答[17],而此处更像是诗人提出的一个设问,是对于“非人类生命体与自然的关系”的疑惑与思索,即“为何小草面对井水毫不露怯?而井水在人类面前却展现出其深渊般的脸皮!”,“often”一词体现出思索的反复性;后文中诗人给出了自己的回答:“Related somehow they may be”,一方面,诗人前置了“related”以凸显双方存在某种联系,而情态动词“may”的出现又使得这种关系存在不确定性。因此,在这句话中,诗人采用陈述语气来体现疑问,并不是期望得到一个解答,而是自身对“非人类生命体与自然的关系”的探索;诗人试图给出回答,而作为人类的她去揣测自然界中的联系是困难与矛盾的,因为自然独立于人的意志之外,绝非靠直觉就可以洞悉。

除此之外,在生态话语分析模式下,话语中情态值的高低与经验意义取向结合可实现不同的生态意义。诗歌中,诗人在描述人与自然的关系时,主要采用了“ever”“just”“most”“never”“less”等高情态值的情态附加语,如“Whose limit none has ever seen”“The ones that cite her mostHave never passed her haunted house”等,這表明了诗人的态度:人类无法窥探自然本质。而在描述非人类生命体与自然之间的关系时,既采用了“can”“may”等低情态值词,又采用了 “no”“so”等高情态值词,如“I often wonder heCan stand so close and look so bold”“Related somehow they may be”等,这表明诗人认为自然是说不清道不明的,而“小草”和“莎草”却能毫不畏惧地面对自然,是因为他们对自然保持敬畏之心,才能与自然和谐共处。由此可以看出,在诗歌中,诗人对大自然并不是带有一种向往之情,而是要与自然保持距离,以实现人与自然的和谐相处。

(三) 主位与衔接分析

主位结构以及衔接手段和连贯是语篇功能主要体现形式[14]23。在生态话语分析模式下,主位的选择能反映出说话人的生态取向。对诗歌的主位进行识别和统计,我们发现诗歌中共有15个主位结构,其中人类生命体做主位出现了3次,非人类生命体出现了3次,物理性要素出现了4次(参见表5)。何伟和马宸[18]指出,创作自然生态话语时,非人类生命体和物理性要素参与者作为话题主位出现次数和数量越多,话语的生态性也越强,因此,本诗歌并不是以人类为叙述中心,而是对自然以及自然界中的事物给予充分关注。在对诗歌进行及物性分析时,我们可以看出非人类生命体和物理性要素都被拟人化了,这体现出诗人重视人以外的其他生命和自然环境在语言系统中的作用和地位,突出其与人类具有同等地位。

本诗歌中小句的大多数主位为无标记主位。其中,人类生命体参与者作为无标记主位出现,主要表述人类对自然的主动探索和认知,如“The ones that cite her mostHave never passed her haunted house,”,以及“That those who know her, know her less”;这两句反映出,自认为了解自然的人类,其实从未窥其全貌;诗人采用“cite”和“her haunted house”,表明那些向来歌颂、赞美自然美好一面的人,却从未料想过其神秘可怕的另一面。非人类生命体参与者和物理性要素参与者作为无标记主位出现,除了体现诗歌的强生态性外,也凸显了它们在语序配列中的重要信息地位[18]。其中作为无标记主位出现的非人类生命体为来自自然界的植物,其目的为体现自然界中事物之间的位置关系与依存关系,如“The grass does not appear afraid;”和“The sedge stands next the sea,Where he is floorless, yet of fear”。物理性要素参与者作为小句主位出现时,其述位主要是人类,如“The water lives so far,Like neighbor from another world”“Whose limit none has ever seen”“But nature is a stranger yet”,由此看出,诗人在表述“人与自然关系”与“非人类生命体与自然关系”时,其小句的语序配列存在明显差异;在表述“非人类生命体与自然的关系”时,“The grass”“The sedge”作为主位出现,而象征自然的“the sea”作为主要述位出现;在表述“人与自然的关系”时,“The water”“nature”作为主位出现,而“none”“neighbor”“stranger”等代表人类的词汇作为主要述位出现,体现出诗歌中传递的自然本位的思想。除此之外,诗歌中出现了三个标记性主位,分别为物理性要素参与者“Whose limit”“The nearer her”以及环境角色成分“Related somehow”,这更能凸显诗人对自然以及自然界中除人类以及社会以外的生态因子的关注,因而其话语生态性也更强。

在衔接方式的选取上,诗人并没有采用过多的连词,如第六行的“but”,而是主要采用照应的方式,用人称代词所有格指代诗歌中出现的人外生命体和物理性场所,以实现整个诗篇意义的连贯。例如,诗人用“he”指代“the grass”和“the sedge”,而用“her”指代“nature”。自然经常被形容为“母亲”,是孕育万物的摇篮,而在诗人眼中,自然被形容为“幽灵”“闹鬼的房间”等,这是一个“哥特式的”女性形象,因此自然并非总展现出她温和的一面。“小草”和“莎草”被拟人化为男性,体现出其与自然的对立,而这种对立并不是你死我活的,而是在尊重和敬畏的前提下和谐共存的。

三、 《井》反映的生态哲学观

反映话语生态哲学观的一大重要因素为生态场所观。基于生态话语分析,生态场所观被定义为“个体或群体对赖以生存的场所物理性特征、社会性特征及场所内人外生命体所产生的情感联结、认知体验和意动行为”[15]。因此,个人或群体对场所持积极、中立或消极的态度时,会分别形成典型的“生态保护型”“生态模糊型”及“生态破坏型”场所观。刘玉梅和王术芬[10]曾基于生态话语分析模式分析Thomas Nashe的诗歌《春》,诗歌中反映的诗人对场所热爱、同化、趋向的态度与典型的生态保护型场所观相吻合。而在《井》中,艾米莉·狄金森对于自然的态度并不“典型”,正如诗歌中表述的那样:“The ones that cite her mostHave never passed her haunted house,”,诗人认为那些歌颂、赞美自然的人其实从未见其全貌,因为自然还存在神秘且可怕的一面,所以诗人是带着对认知自然的疑惑和思索完成这首诗歌的,正如诗歌开头:“What mystery pervades a well!”,诗人借“井中的秘密”暗指自然的不可捉摸性。在表述人类生命体与自然的关系时,自然被形容为“来自异世界的邻居”“陌生人”,被异化为“闹鬼的房间”“深渊”“幽灵”,自然于人类既熟悉又陌生。一方面,人类向来歌颂自然为“万物之母”,从自然中汲取养分、获取资源以为自身发展;另一方面,在诗人眼中,自然是冷漠且疏离的,代表人类恐惧的事物,甚至会威胁人类的生命。因此在探讨“人与自然的关系”过程中,诗人对场所的态度是远离且异化的。而在探讨“非人类生命体与自然的关系”时,对“小草”和“莎草”等非人类生命体的拟人化以及将其与物理性要素参与者多次作为小句主位体现,体现出诗人主张的人与自然是主体间平等的生态意识。此外,在生态话语分析模式下,及物性过程表达的原始意义为表层意义,其隐含的生态场所观取向为深层意义[15]。通过延伸其过程意义,研究发现诗歌中人与自然的关系虽然是陌生和疏离的,而通过“小草”和“莎草”这两个意象暗示人类不要过度探索和侵犯自然,而要尊重自然规律,与自然和谐相处,这样才不会感受到自然的可怕。因此,在探讨“非人类生命体与自然的关系”过程中,诗人又对自然万物充满关怀。诗人用疏离的方式表达对自然的敬畏和保护,主张人与自然相互尊重、和谐共存,因此,这首诗歌体现出诗人的生态保护型场所观 (参见图1)。

《井》创作于1877年左右,当时处于不惑之年的艾米莉·狄金森对于自然认知更加深刻。在其青壮年时期,美国正处于对外扩张和经济飞速发展的阶段,“美国梦”的口号也使得整个国家呈现出蓬勃向上、欣欣向荣的景象。这时候的艾米莉·狄金森流露出对自然无尽的赞美和热爱之情,常常将自然形容为“温柔的母亲”“天堂”“模特”等美丽、神圣的形象,正如其于1860年创作的《我的河流在向你奔来》,海洋被形容为和蔼慈祥的,诗人愿化作河流涌入大海[11]。而随着美国领土扩张、工业化、内战等一系列事件的发生,艾米莉·狄金森对于周边事物的认知更加敏感,对自然的见解也越发独到。正如Hughes所述,有时艾米莉·狄金森也会在自然中看见神性的一面,在体验自然的某些情境下也感觉到一种狂喜,但是她体验到的自然更典型地表现为一种异邦之所,一个具有威胁性的、对人漠不关心的宇宙[19]。虽然深受超验主义哲学影响,但对于艾默生提出的人与自然和谐统一的观点,艾米莉·狄金森是不完全苟同的,其诗歌中更倾向于表达自然的神秘难解以及人类在认知自然中表现出的渴望与无奈。在《井》中,诗人在表述“人与自然的关系”中,通过异化自然以表明其可怕性与神秘性,同时通过探索“非人类生命体与自然的关系”中,凸显了万物平等的生态观,反映出诗人对“人类中心主义”的反对,也暗示人类应与自然保持距离才能和谐相处,这与20世纪保罗·泰勒构建的 “尊重自然”的生态伦理学体系不谋而合。保罗提出人是地球生物圈自然秩序的一个要素,人在自然系统中的地位与其他物种的地位是平等的[20]11。由此可以看出艾米莉·狄金森在其诗歌中表现出的超前的生态思考。随着美国工业革命等进程的加速,人们对利益、资本的关注远远大过对环境的保护,并且大肆对自然资源进行掠夺,导致了严重的生态危机,造成个人与他们生活的社区和自然环境的分离,在这种背景下,艾米莉·狄金森在《井》中反映出的“尊重自然”的生态哲学观,不仅仅是自身对自然全新的认知,也是对整个人类社会的警示。

四、 结 论

从生态话语视角对艾米莉·狄金森的自然诗歌《井》的及物性系统、语气、情态、主位结构和衔接手段进行分析得知:其一,诗歌中有四类参与者角色,主要表述“人与自然”“非人类生命体与自然”等关系。在诗人笔下,自然被形容为“闹鬼的房间”“深渊”和“幽灵”,被拟人化为“来自异世的邻居”和“陌生人”,这些都体现出自然的神秘与可怕,以及人与自然的陌生与疏离。而“小草”和“莎草”却毫不畏惧,诗人借此表明人类不要过度探索和侵犯自然,这样才能与自然和谐相处。其二,诗歌通过感叹语气等突出自然的神秘和可怕,不同情态值词表明自然的复杂性与不可捉摸性,人类要对自然保持敬畏之心。其三,诗歌中非人类生命体和物理性要素作为主要主位出现,增强了语篇的生态性;并且诗歌多以照应的方式赋予“自然”和“植物”以人类形象与情感,体现出“尊重自然”的生态哲学观。

本诗歌反映的生态哲学观也正是目前全人类应该秉持和践行的。人类应清楚认识到自然是所有物种的家园,所有物种也理应平等共处;同时,人类也要清楚地认识人与自然的关系,对自然保持敬畏之心,而非凌驾于自然之上,这样才能最终实现人与自然的和谐共处、健康发展。

〔参考文献〕

[1] ALEXANDER R & STIBBE A. From the analysis of ecological discourse to the ecological analysis of discourse [J]. Language Sciences, 2014(41): 104-110.

[2]黄国文. 外语教学与研究的生态化取向[J]. 中国外语, 2016, 13(5): 1, 9-13.

[3]STIBBE A. Ecolinguistics: Language, Ecology and the Stories We Live By [M]. London and New York: Routledge, 2015.

[4]杨阳. 系统功能视角下新闻报道的生态话语分析[J]. 北京第二外国语学院学报, 2018, 40(1): 33-45.

[5]趙蕊华. 生态语言学视角下中国不同时期生态建设对比研究——以2001年和2018年《中国日报》生态文章为例[J]. 山东外语教学, 2020, 41(1): 33-45.

[6]MUHLHAUSLER P. Bleached language on unbleached paper [C] KETTEMAN B & PENZ H. Econstructing Language, Nature and Society: The Ecolinguistic Project Revisited. Tübingen: Stauffenburg Verlag, 2000: 241-251.

[7]CARVALHO A. Representing the politics of the greenhouse effect: discursive strategies in the British media [J]. Critical Discourse Studies, 2005 (21): 1-29.

[8]赵蕊华. 系统功能视角下生态话语分析的多层面模式——以生态报告中银无须鳕身份构建为例 [J]. 中国外语, 2016, 13(5): 84-91.

[9]黄国文, 陈旸. 自然诗歌的生态话语分析——以狄金森的《一只小鸟沿小径走来》为例[J]. 外国语文, 2017, 33(2): 61-66.

[10]刘玉梅, 王术芬. 自然诗歌的生态话语分析——以Thomas Nashe的《春》为例[J]. 外国语文, 2019, 35(5): 91-97.

[11]傅柳. 神秘瑰麗的大自然的歌手——艾米莉·狄金森自然诗作初探[J]. 南京师大学报(社会科学版), 2000(4): 107-110.

[12]张雪梅. 艾米莉·狄金森对超验主义自然观的再定义[J]. 外国文学研究, 2005(6): 64-70, 172.

[13]宋秀葵, 周青. 艾米莉·狄金森的自然诗作: 生态文学的典范[J]. 山东社会科学, 2007(9): 126-128.

[14]HALLIDAY M A K. An Introduction to Functional Grammar (2nd ed.) [M]. London: Arnold, 1994.

[15]何伟, 张瑞杰. 生态话语分析模式构建[J]. 中国外语, 2017, 14(5): 56-64.

[16] HALLIDAY M A K. Is the grammar neutral? Is the grammarian neutral? [C] DE VILLIERS J & STAINTON R J. Communication in Linguistics: Papers in Honour of Michael Gregory. Toronto: Editions du Gref, 2001: 271-292.

[17]范文芳. 英语语气隐喻[J]. 外国语(上海外国语大学学报), 2000(4): 29-34.

[18]何伟, 马宸. 生态语言学视角下的主位系统[J]. 中国外语, 2020, 17(4): 23-32.

[19]HUGHES G. Love, terror, and transcendence in Emily Dickinsons poetry [J]. Renascence, 2014, 66 (4): 283-304.

[20]朱新福. 美国文学中的生态思想研究[M]. 苏州: 苏州大学出版社, 2006.

Lexico-grammatical Realization of Ecosophy in the Nature Poem of

What Mystery Pervades a Well

CHEN Ming-fang, CAO Jun-feng

(School of Foreign Languages, Wuhan Institute of Technology, Wuhan 430000, China)

Abstract: In the dimensions of Systemic Functional Grammar, the application of the ecological analytical framework of discourse is conducive to the interpretation of the eco-pattern and the ecosophy implied in the lines of Emily Dickinsons nature poem What Mystery Pervades a Well, as well as its significance to mankind. It is found that there are three types of transitivity process in this poem which mainly involve the relations of “human and nature”, “nature and nonhuman organism”. Nature in this poem is described mysterious and scary to humans. In addition, the image of nature constructed in the poem is highlighted by the exclamative clauses, and the words with different degrees of modality value are used to imply that nature is also unfathomable. Besides, there are two main participants functioning as theme: nonhuman organism and physical places. And the frequent use of reference is to personify “nature” and “the specific plants” as “her” and “he” respectively. All these mean that nature should be respected. Moreover, by singing high praise for “the grass” and “the sedge” which give no evidence of fear towards nature, the poet indicates that all human beings should follow the natural rules rather than infringe upon nature.

Key words: ecological discourse analysis; three metafunctions; Emily Dickinson; ecosophy