陕北:革命落脚点与出发地(下)

沈燕英

在陕北的各红色遗迹遗址中,延安最为人熟知。中国共产党在这里召开了六届六中全会和六届七中全会,进行了延安整风运动,开展了大生产运动;在中国共产党第七次全国代表大会上,确立了毛泽东思想的指导地位,迎来了抗日战争的胜利。凤凰山、杨家岭、枣园、王家坪……每个人都能说得上几个当地的地名。

延安风情画

延安,古称肤施、高奴、延州,原陕甘宁边区政府首府,也是我国著名的历史文化名城。它位于陕北金三角经济协作区腹地,历来是陕北地区的政治、经济、文化和军事中心。延安城区处于宝塔山、清凉山、凤凰山三山鼎峙,延河、汾川河二水交汇的位置,为兵家必争之地,有“塞上咽喉”“军事重镇”之称,被誉为“三秦锁钥,五路襟喉”。

延安的自然景观和人文旅游资源独具特色,以中华民族圣地黄帝陵、黄河壶口瀑布、黄土风情文化为主体的旅游资源驰名中外。宜川县的黄河壶口瀑布雄浑、奔放;迷人的“天然公园”万华山则拥有千亩野生牡丹,争芳斗艳、姹紫嫣红,甚是美观;洛川塬的典型黄土地貌又凸显了大自然的鬼斧神工。

1937年1月13日,中共中央进驻延安。延安成为“中共中央的所在地,中国人民解放斗争的总后方”。党中央、毛主席在这里战斗、生活了13个春秋,杨家岭、枣园不眠的灯火,孕育了一个崭新的民族精神。巍巍宝塔山,滚滚延河水,成为20世纪初中华大地上最令人神往的壮丽景观。

在不少人的想象中,延安自然条件艰苦,四周都是光秃秃的黄土高坡,是个种谷子、吃黄米饭的地方;到了延安,感觉却大相径庭:延安虽在山沟沟里,但山都很低矮,山势柔和,植被良好。南泥湾广种水稻、小麦,树上的苹果压弯了枝头,水田鳞次栉比,波光粼粼,鸡鸭成群,的确是“陕北的好江南”。

延安最具特色的风情画自然是窑洞。窑洞前面的木雕花格子窗是一道最美的风景。延安的窑洞非同寻常。在凤凰山、杨家岭、枣园、王家坪,这样的土窑洞当年曾是中共中央领导核心的所在地,也是领导和指挥中国革命成功的地方。那时候的窑洞里藏龙卧虎,吸引着四面八方的青年,甚至吸引着世界的目光—皮鞋追踪着草鞋的足迹。那一孔孔窑洞,仿佛一位位饱经风霜的老人,向人们讲述着峥嵘岁月里的一幕幕情景;那一处处旧居,仿佛一幅幅历尽沧桑的画卷,给人们展示那艰苦日子里的一个个伟绩。

延安的街道宽阔整洁、楼房鳞次栉比、城中人群熙熙攘攘……充满着现代繁华都市的气息。虽然历经炮火与硝烟,穿城而过的延河水依旧缓缓流淌,延河桥的风姿一如当年。清凉山上的道观、半山腰的新华社旧址、山脚下的广场都在向人表明,这就是人们心中的那座革命圣地。

巍巍宝塔山

延河桥后便是宝塔山。它是融自然景观与人文景观为一体、历史文物与革命旧址合二而一的著名风景名胜区。宝塔山高1135.5米,山上宝塔始建于唐代宗大历年间,现为明代建筑,距今已有1200多年的历史,原名“岭山寺塔”。塔身高44米,塔基周长36.8米,为八角九级楼阁式砖塔。宝塔底层辟有南北两个拱门,北门额书“俯视红尘”,南门额书“高超碧落”。北门内有阶梯,可沿梯直攀塔顶,一览延安城全貌。

中共中央进驻延安后,这座古塔成为革命圣地的标志和象征。

许多前来游览的朋友都曾这样问过:古人为什么要在这里建宝塔?它有什么意义?

中国古塔建筑,一是起源于佛教,作埋藏经卷和舍利之用。据《太平广记》载:“延州有锁骨菩萨(即观音菩萨化身)舍利塔”,指的就是延安宝塔。二是来自风水学说,用于辟邪降福。宝塔山地处延安三川之口,山腰地势平缓,有人说地势不完美,有缺空,便造塔弥补。可以说,延安宝塔的建造兼具以上两个原因。

要登宝塔山,需先上烽火台,再进摘星楼,最后转至宝塔山。宝塔山虽已成为历史陈迹,但仍以雄伟庄严的风貌激励着人们的爱国情感。从宝塔山上俯瞰延安市,四周群山环抱,堤田层层,清凉山、凤凰山、宝塔山遥相呼应,山脚下便是车流与人流。

除了象征意义,中共中央进驻延安之后,延安宝塔还一度承担过飞机导航的功能。到全国解放时,历经千年风雨侵蚀和战火洗礼的宝塔,已是弹痕累累、遍体鳞伤。中华人民共和国成立后,陕西省和延安市两级政府曾先后拨专款对其进行维修。

近年来,宝塔和宝塔山实施了点亮工程。每当夜幕降临,宝塔光芒四射,流光溢彩,映照得延安城更加秀美壮丽。中外宾客来此登山凭眺,纵观圣地全貌,众口一词:“只有登上宝塔山,才算真正到了延安。”

延安革命纪念馆

延安革命纪念馆是我国最早建立的革命纪念馆之一,成立于1950年7月,坐落在延安市王家坪。初称延安革命博物馆,馆址在南关原陕甘宁边区交际处院内,1951年2月,文物陳列室正式对外展出。1952年,纪念馆迁到城内凤凰山麓,并改为现名。2009年重新修整开放。该馆馆藏文物3.5万多件,历史照片5500多张,图书资料1.2万余册,包括毛泽东、周恩来、刘少奇、朱德、任弼时、林伯渠的藏书、手迹石刻及办公和生活用品,毛泽东长征时用过的手枪、转战陕北时骑的马(标本)为该馆独藏。

展馆通过革命文物、历史照片,还有图表、油画、雕塑、模型等辅助陈列展品,全面介绍了1935年10月至1948年3月近13年间,党中央在延安和陕甘宁边区领导中国革命的光辉历史。此外,凤凰山麓、杨家岭、枣园、王家坪、南泥湾5处革命旧址的原状陈列和新建的南泥湾大生产纪念馆也属于延安革命纪念馆。

纪念馆坐北面南,入口门廊和东西翼入口大门均采用拱形,和“窑洞墙”一起体现了延安地区建筑文化的传承。除此之外,纪念馆建筑没有多余的装饰,外墙浅驼色的石料形成浑然一体、简朴庄重的风格。

入馆台阶分为三台,隐喻共产党在延安经历了土地革命、抗日战争、解放战争三个阶段。纪念馆正门上方有郭沫若题写的“延安革命纪念馆”馆名。

目前,延安革命纪念馆开放有“延安革命史”和“铸魂—延安时期的从严治党”两个基本陈列。

走进序厅,首先映入眼帘的是毛泽东、朱德、刘少奇、周恩来、任弼时和来自五湖四海的工人、农民、军人、知识分子以及国际友人在一起的主体雕塑。

后面的背景浮雕是在绵延不绝的黄土高原上挺立的延安宝塔和一轮磅礴欲出的红日,左上角标有“1935—1948”字样,点明了中共中央和毛泽东等老一辈无产阶级革命家,在陕北和延安生活战斗了13个春秋,领导中国革命从胜利走向胜利;左侧浮雕是被誉为“华夏第一陵”的轩辕黄帝陵和蜿蜒于群山之巅的万里长城,象征着中华民族之“根”和铁的民族脊梁;右侧浮雕是奔腾咆哮的黄河壶口瀑布,喻示自强不息的民族精神。左右两组浮雕揭示了延安的历史地位,表明了作为中流砥柱的中国共产党人团结带领全国人民,为实现中华民族的伟大复兴而奋斗的坚强意志和决心。

正厅门前两侧分别有“红军长征的落脚点”和“夺取全国胜利的出发点”大型群雕,展现延安在中国革命中的历史地位;主体建筑正面两侧有反映地域特色的18孔窑洞造型,每孔窑洞前均有一尊表现不同内容的人物雕塑,神态各异,栩栩如生,充分展示了延安时期中国共产党的凝聚力;大门两侧为“延安是中国民主革命的圣地”“陕甘宁边区人民对中国革命的伟大贡献”的浮雕长卷;围绕纪念馆主体建筑有纪念性园林绿色通道,其中布置着具有纪念意义的小雕塑。

“延安革命史”基本陈列按照历史编年与专题相辅相成的方式,共六个单元,分别是红军长征的落脚点、抗日战争的政治指导中心、新民主主义的模范试验区、延安精神的发祥地、毛泽东思想指导地位的确立和夺取全国胜利的出发点。

漫步枣园

枣园位于延安城西北8000米处,因枣树多而得名。1944年至1947年3月,中共中央书记处由杨家岭迁驻此地。除了枣树,园中的千余株梨树、桃树、杏树生长繁茂,春花夏荫,秋实冬雪,十分漂亮。

在枣园中,有会堂、铜像和毛泽东自己耕种的一块田等可供参观。

枣园原本是當地一家地主的庄园,中共中央进驻延安后,为中央社会部驻地,遂改名为“延园”,现旧址大门石柱两侧尚有“延园”二字。

横穿园林而过,园中央坐落着中央书记处小礼堂。小礼堂建成于1941年,砖木石结构,呈凸字形。当年中央书记处在这里举行过各种会议。墙上有毛泽东为中央机关干部写的题词:“为人民服务!”

在依山坡处,散落着毛泽东、朱德、刘少奇、周恩来、张闻天等人的旧居。

南泥湾,陕北的好江南

1943年春节,延安鲁迅艺术文学院的秧歌队来到南泥湾,向359旅官兵献上新编的秧歌舞《挑花篮》,其中的那首歌曲《南泥湾》传遍神州,“陕北的好江南”家喻户晓。

当年,由于国民党军队向我抗日根据地发动了大规模的军事包围和经济封锁,再加上连年自然灾害的侵袭和十多万非生产人员的增加,边区的财政经济遇到了前所未有的困难。为此,毛泽东亲笔题词:“自己动手,丰衣足食。”一场轰轰烈烈的生产自救运动在陕甘宁边区开展起来。

1941年3月,八路军359旅在位于延安城东南45千米处的南泥湾开展了著名的大生产运动。他们靠一把镢头、一支枪,将昔日荒无人烟的南泥湾变成了“陕北的好江南”,为粉碎国民党对陕甘宁边区的军事包围和经济封锁做出了巨大贡献。

其实,除了359旅,当年在南泥湾一带垦荒种田、开办农场的还有中央组织部、中央管理局、中央西北局、边区政府、中央党校、延安大学等单位。

1978年,延安革命纪念馆在南泥湾修建“南泥湾大生产展览馆”,系统展示了359旅在南泥湾的这段辉煌历史;后又重新修建展馆,调整陈列内容。目前,这里的主要旧址有毛泽东视察南泥湾旧居、359旅旅部旧址、718团烈士纪念碑、719团烈士纪念碑、中央管理局干部休养所旧址、南泥湾垦区政府旧址、八路军炮兵学校旧址等。

王家坪革命旧址

王家坪位于延安城西北约1000米处,隔延河与延安城相望。旧址在两座大山脚下,占地60多亩,1956年修复,1959年开放参观。其左边叫脑畔山,右边叫花豹山,一条小沟从林中穿过,依山傍水,环境优美。

1937年8月至1947年3月,这里是中共中央革命军事委员会和八路军总部(后于1947年2月改为中国人民解放军总部)所在地。毛泽东、朱德、彭德怀、叶剑英、王稼祥等领导都曾在此居住。

中央军委和八路军总部在这里指挥部署了敌后根据地军民的抗日战争。抗日战争胜利后,又粉碎了国民党军队发动的“全面进攻”,并为挫败其“重点进攻”做了充分准备。

1947年3月,蒋介石调集34个旅的23万军队,向延安和陕甘宁边区发动“重点进攻”,并出动了大批飞机轰炸延安。1947年3月18日,毛泽东、周恩来等由王家坪撤离延安,踏上转战陕北的征途。

王家坪革命旧址原为南北两院,南院为政治部,北院为司令部。南院有这里最大的建筑—军委礼堂。这个土木石结构的礼堂可容纳500多人。1943年12月,为了交流大生产运动的经验,八路军总部礼堂里举行了欢迎劳动英雄大会。1945年8月,中共中央军委和八路军总部在此举行了庆祝抗战胜利大会。

绕过军委礼堂向东是毛泽东的会客室。北院分为前后两院,前院有军委会议室,朱德经常在此召开重要会议,后院住着朱德、彭德怀等领导人。在此期间,毛泽东发表了《以自卫战争粉碎蒋介石的进攻》《集中优势兵力,各个歼灭敌人》等重要文章。朱德为中国共产党的“七大”起草了《论解放区战场》的军事报告,撰写了《中国共产党与军事战争》《克服困难,向前迈进》等文章。

凤凰山革命旧址

凤凰山位于延安城中心,乃延安“四大名山”之一,因“叶生吹箫引凤”的传说而得名,古往今来堪称延安一大名胜之地。

清《延安府志》载:“城跨其上,雉堞巍然,为郡山首,上有镇西楼,宋范仲淹建,残碑犹存。”凤凰山为延安城四周群山之冠,也是延安城的主要依托,所以历代城防工事都修筑在山的东坡及山畔上,为守城屯兵扎寨之地。山上的古遗址有镇西楼、凤凰阁、文昌阁、六郎寨、狄青寨及传说为北宋年间杨六郎(延昭)调兵遣将而挖筑的转兵洞。

中共中央驻地旧址位于凤凰山脚下。1937年1月至1938年11月,毛泽东等中央领导在此居住,凤凰山由此成为中共中央到延安后的第一个驻地。在此居住期间,毛泽东写下了《实践论》《矛盾论》《抗日游击战争的战略问题》《论持久战》《反对自由主义》《国共合作成立后的迫切任务》《统一战线中的独立自主问题》《战争和战略问题》等著作。中共中央在这里期间,正是土地革命向抗日战争的战略转变时期,并度过了抗日战争的第一个阶段—战略防御阶段。中共中央正确把握历史机遇,审时度势,做出一系列重大决策,为迎接中国革命新的历史时期,从政治上、组织上做了充分准备,顺利实现战略转变。

1938年11月20日,日军飞机首次轰炸延安,延安城受到严重毁坏。中共中央及毛泽东等领导同志随即迁往位于延安城西北的杨家岭。

杨家岭

杨家岭在城西北约3000米的杨家岭村,1938年11月至1947年3月为中共中央驻地,党中央、毛泽东在此领导了抗日战争、全党整风运动和大生产运动,召开了党的“七大”和延安文艺座谈会。

杨家岭现在主要有中共中央“七大”会址、延安文藝座谈会会址两处可供参观,在会址后面的小山坡上,散落着一排窑洞,这就是毛泽东、朱德、周恩来,刘少奇等领导同志当年的居所。

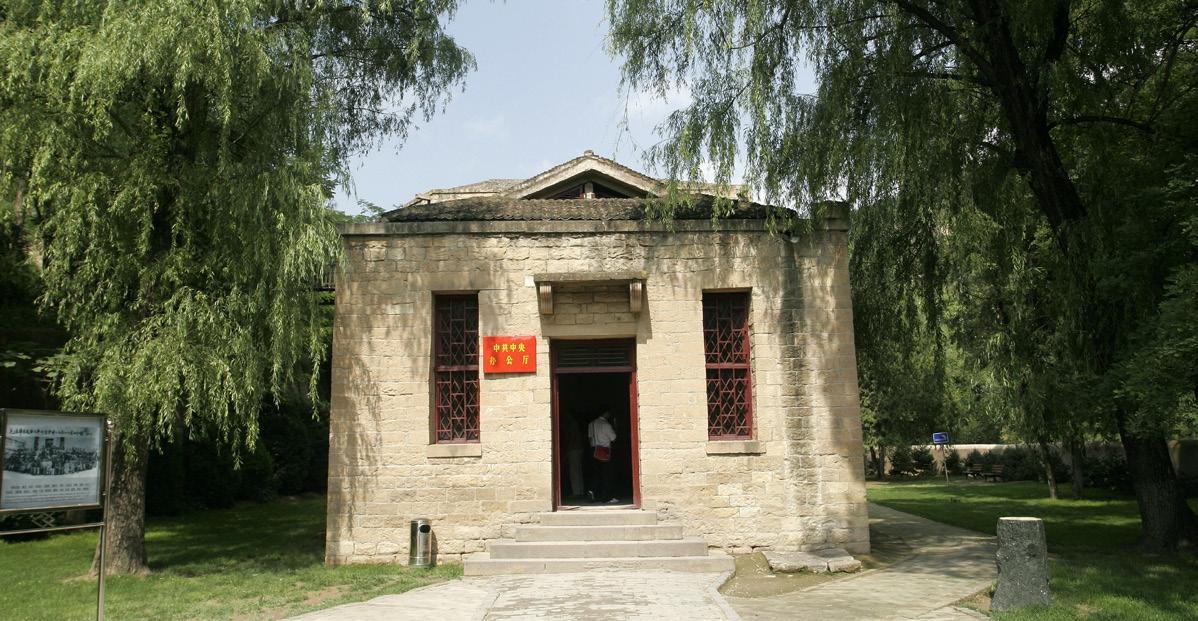

杨家岭有两大知名建筑。一是中央大礼堂,建于1942年,中国共产党第七次全国代表大会就在此举行。1945年4月23日至6月21日,在中央大礼堂隆重召开了党的第七次全国代表大会,出席大会的正式代表有547人,候补代表208人,代表全国120多万名党员。“七大”选举毛泽东、刘少奇、周恩来、朱德、任弼时为中央书记处书记,毛泽东为中央委员会主席、中央政治局主席、中央书记处主席。从此,毛泽东一直担任中央委员会主席。“七大”是中国共产党在民主革命时期召开的最后一次也是最重要的一次代表大会。二是中央办公厅大楼,建于1941年,延安文艺座谈会就在此召开。

在杨家岭,游人可以观看各位领导人的旧居。这些旧居都是窑洞,一字排开,有小小的庭院,种着树木花草,家居异常简朴。

延安“鲁艺”旧址

说起延安的“鲁艺”,无人不知。1938年2月,毛泽东、周恩来、林伯渠、徐特立、成仿吾、艾思奇、周杨联名公布该校《创立缘起》,指出,“艺术、戏剧、音乐、美术、文学是宣传鼓动与组织群众最有力的武器;艺术工作者―这是对于目前抗战不可缺少的力量。因此培养抗战的艺术工作干部在目前是不容稍缓的工作”。为纪念已故文豪,该校定名为鲁迅艺术学院(简称“鲁艺”),4月10日,在中央大礼堂举行成立典礼。1940年,校名全称为“鲁迅艺术文学院”;1943年4月,学院并入延安大学,为延安大学文艺学院;1945年抗战胜利后,“鲁艺”迁往东北。

“鲁艺”校舍是当时延安唯一地道的西式建筑―西班牙神甫在桥儿沟修建的一座教堂,周围的一些窑洞也属于“鲁艺”。这是我党创办的第一所综合性艺术学校。1940年,毛泽东为学校题写校训:“紧张、严肃、刻苦、虚心。”

自1938年3月至1945年11月迁往东北,延安“鲁艺”共培养了685名学生,包括后来名满天下的郑律成、刘炽、王昆、成荫、李波、贺敬之、于蓝、秦兆阳、黄钢、康濯等作家、艺术家。一时间,西北黄土高原的这个小山坳里,文星荟萃,在中国文学艺术史上划下一道灿烂的光芒。

“鲁艺”在革命历史上发挥了巨大作用并对中国现代文化艺术产生了深远的影响,先后编排、上演了《白毛女》等歌剧、《兄妹开荒》等秧歌剧、《黄河大合唱》等音乐作品,并出版了《文艺战线》《草叶》等文艺刊物,组织了多次有影响的美术作品展览,被称为“新文艺圣殿”。

“鲁艺”旧址现保存有天主教堂一座和窑洞数十孔。

清凉山,红色新闻山

在“三山环绕、二水分流”的延安城里,除了标志性的宝塔山,在延河的这一头,还有一座“红色新闻山”—清凉山。

清凉山位于延安城东北、延河北岸,高1000多米。

1938年3月,新华社从延安城内迁到清凉山;1939年2月,又从清凉山迁到党中央所在地杨家岭。1941年5月,新华社与《解放日报》社一起搬到清凉山上新打的窑洞里。

党中央在延安时期,中共中央在延安的新闻出版机构—新华通讯社、新华广播电台、《解放日报》社、《边区群众报》社(后更名为《群众日报》社)、中央印刷厂、新华书店等都曾在清凉山办公,党的声音通过一张张报纸、一声声电信号传播到全中国乃至世界,这里因而成为我国无产阶级新闻出版事业的发祥地。

1986年10月24日,我国第一个新闻出版专业纪念馆—延安新闻纪念馆在清凉山建成开館。纪念馆展室面积440多平方米,馆前矗立着一座汉白玉大理石雕像,再现了当年新闻出版工作者的风貌。雕像旁立着一块石碑,镌刻着毛泽东在1942年的题词:“深入群众,不尚空谈。”

尾声

陕北延安,那高亢的信天游,那精美的剪纸窗花,那鲜美的羊肉,那长长的面条,那香甜的软油糕、黄米饭,那蓝花花的故事以及花木兰的传说,无不让人感受到纯朴、厚道以及源远流长的北方文化的底蕴和西北民俗风情经久不衰的魅力。

党中央在延安的13年,是中国共产党由小变大、由弱变强,领导新民主主义革命不断走向胜利的13年。

1948年4月21日,人民解放军正式收复延安,这座光荣的城市重新回到人民的怀抱。