去千年古刹看“立体连环画”

邢正康

“藏”着雕塑的四合院

陕西秦岭北麓的王顺山山脚下有一条蓝水河,河水从秦岭悟真峪中奔流而出,遇到一处平缓坡地后分为南北两股水流,然后又合二为一汇入黄河。这一坡地形同小岛,坡地尾端的殿宇三面环水,慢慢被世人称为水陆庵。

对比中国各地寺庙建筑,水陆庵规模并不算太大,院中有三间中殿,最西为水陆殿,形成一个完整的四合院院落。三千余尊彩塑全部集中于水陆殿中,水陆殿平面为边长约16 米的正方形。殿中置中央佛坛,佛坛背后有中隔正壁,南壁和北壁也增设有南隔壁和北隔壁,这三个隔壁将大殿分为前后两个殿。

白居易曾游悟真寺后写道,“元和九年秋日于悟真寺回寻画龙堂时,‘粉壁有吴画,笔彩依旧鲜。素屏有褚书,墨色如新干。灵境与异迹,周览无不殚。”这是较早出现的描述水陆庵壁塑的诗文。

大殿中的千尊彩塑

走入大殿,三千余尊彩塑佛像映入眼帘,这里不是敦煌,是六朝古刹——水陆庵。

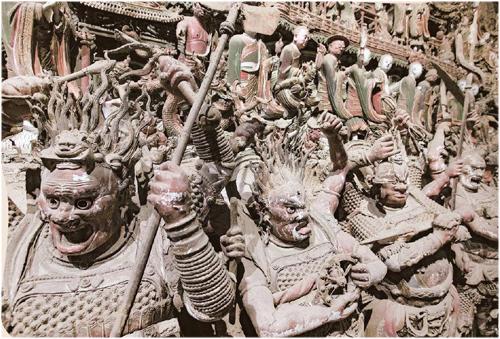

在这样院落清幽、精致小巧的环境下,实在很难想像在大殿内墙、柱上精细雕塑着大规模的彩绘泥塑,数量有3700 余尊,是陕西省保存最完整的彩绘泥塑群,让人心生惊叹。遗存的彩塑中,人物塑像占1322 尊,这么多的人物造像中没有完全一样的形象,摆脱了庙宇中造像千人一面的固有规律,体现出塑匠们的创造性。

水陆庵南北壁底部共有24 尊塑像,每壁12 尊,最底层的人物都为一人多高,越往上越人物的比例越小,排列密集但错落有致,丝毫没有凌乱感。这些雕塑比例被略微压缩,手中都持有斧子、金刚锤、铜铃等。雕塑呈10°至15°左右的前倾,手中的棒杵在地面上为前倾的身体起到支撑平衡的作用,增强稳定性。铠甲装饰结合了阴线刻、堆塑、彩绘等多种手法。他们的手臂和腿部的肌肉隆起,服装衣纹顺着身体结构产生褶皱关系。

来自古代的3D“连环画”——连環图形式

殿内雕塑的设计采取连环图形式分层组合,以重叠来建立空间让雕塑更有立体感,壁与壁之间的转折通过布景、回望的人物作了过渡、衔接与延伸的处理。雕塑故事的相关情节穿插在远近关系处理得当的构图中。

雕塑的每组图像按照不同的故事情节以山石、流水、云、栏杆等来间隔、组成空间。雕塑类型主要分为三种:一是有具体身份的塑像;二是神兽乘骑、山水壁画;三是侧重于吉祥或装饰意义的祥瑞纹饰。一些反复出现的祥云、宝相花、水纹是出于画面构图的需要,如对称、变化、填补空位等。

在色彩方面,矿物色材质重复叠加的厚重感和薄涂的植物色形成的“深浅”“间隙”“遮蔽”等构成了彩塑中纵深虚实、时空转换的空间关系,也使壁塑更有立体感。雕塑中一些人物身上的灰黑色并非是原本所画的颜色,而是因为矿物质色彩随着时间的推移而变色与氧化导致,色彩经过时间的沉淀而变暗。

这些彩塑出自于熟稔影塑雕塑手法的唐代雕塑家杨惠之,他将“影塑”与“浮塑”做结合,创造出“壁塑”这一形式,将山脉石峰、云海景观与人物画融入雕塑作品中,可谓手艺精湛。后又经明朝大师匠人乔仲超在杨惠之雕塑的基础上重塑雕像,才为人们呈现出现在这样如同连环画的精彩景观。

水陆庵的始建年代至今未明,各个年代的雕塑手法和风格都留存在这小小的寺庙之中,在一个封闭的殿堂里面反映出世间万象,如同一个被缩小的雕刻世界,显示出古代巨匠们丰富的想像力和高超的雕塑技巧。