不同手术时机对小儿急性肠套叠预后的影响比较

常 斌

河南省焦作市妇幼保健院外科 (河南 焦作 454000)

小儿急性肠套叠是由于肠蠕动紊乱或肠系膜淋巴结肿大造成肠管套入肠腔内的疾病,呕吐为典型表现,多发生于4~10个月儿童,常导致肠梗阻[1]。套叠初期,患儿临床症状不明显,随套叠时间延长,患儿症状加重,可出现中枢神经功能障碍、循环血容量不足等表现,还可伴有脉搏细数、体温升高等生命体征变化,如果诊治不及时,易引起肠管管壁细胞坏死、肠道穿孔、低血容量性休克甚至死亡等严重并发症,是临床常见的小儿急腹症之一[2]。小儿肠套叠手术指征为:非手术复位未成功者;发病时间超过24h并疑有肠坏死者;儿童复发肠套叠;病情不稳定者,一经确诊,多以手术治疗为主[1-2]。为提高预后,保证患儿生存质量,降低并发症的发生率,手术时机对疗效及预后的影响越来越受医学界关注。因而,本文通过回顾分析法针对100例急性肠套叠患儿临床资料进行研究,现报道如下。

1 资料与方法

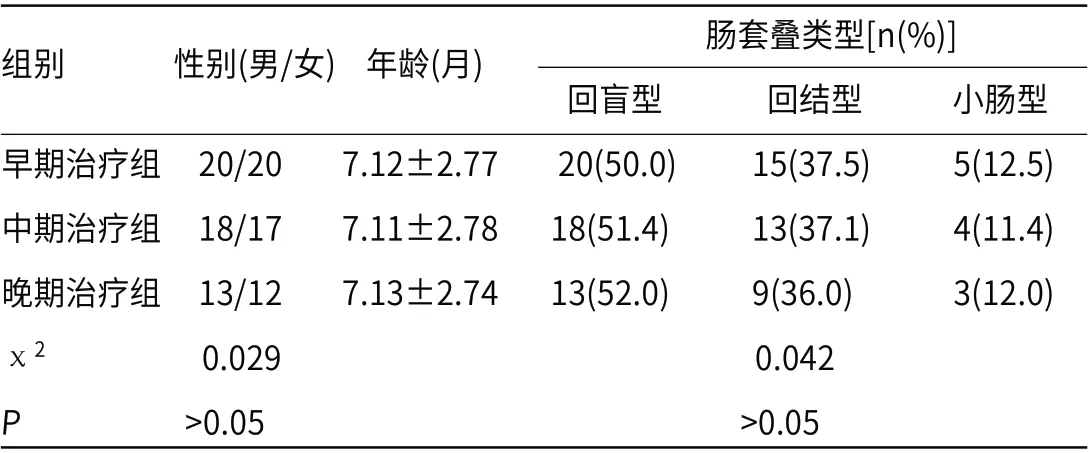

1.1 一般资料对2018年6月至2020年6月于我院行急性肠套叠手术的100例患儿入院资料进行分析。根据入院接受治疗时间分为早期治疗组(N=40),中期治疗组(N=35),晚期治疗组(N=25)。三组患儿均经腹部超声检查确诊为急性肠套叠,符合《小儿外科学》(人民卫生出版社)诊断标准[2]。纳入标准:符合手术适应症者;家属签订知情同意书者。排除标准:伴有其他系统器质性病变者;肠道畸变者。三组患儿基线资料比较无统计学意义(P>0.05,表1),具有可比性。完善术前准备后所有患儿行肠套叠复位术治疗。

表1 三组患儿基线资料比较

1.2 方法早期治疗组(≤48h行肠套叠复位术)、中期治疗组(48~72h行肠套叠复位术)、晚期治疗组(>72h行肠套叠复位术)患儿均在术前准备完善下进行肠套叠复位术,具体过程为:将患儿固定于人形板上,由腹腔右正中切口进入,探查套叠部位及周围组织病变情况,利用手法复位,轻柔地将套入部顶端向近端捏挤,若复位困难,可用手指扩张紧缩环,必要时切开鞘部,复原盲肠壁凹陷,复位成功后缝合肠壁。阑尾如无病变,一般不同时切除;如已出血、坏死,则应切除。术中各项处理完毕,关闭腹腔。

1.3 观察指标观察三组患儿手术一般情况,术后肠套叠、肠粘连、肠坏死、穿孔等并发症情况,记录三组手术时间及肛门排气时间,并进行比较。

1.4 统计学方法计量资料以(±s)表示,比较用t检验;计数资料以例或百分比形式表示,采用χ2检验,数据分析用SPSS 19.0软件处理,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

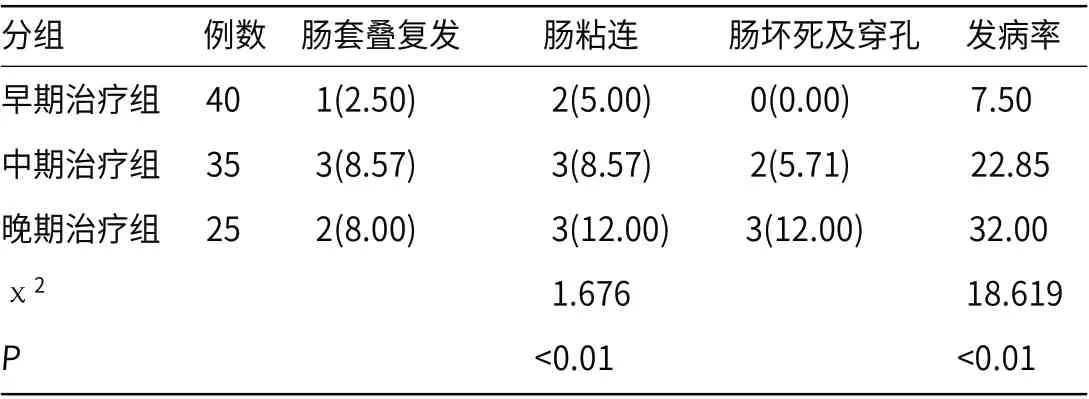

2.1 三组手术一般情况比较三组均顺利完成手术,随访1年,6例患者术后发生肠套叠复发,8例患者出现肠粘连,5例患者出现肠坏死及穿孔,三组之间术后并发症发生率有统计学意义(P<0.05),见表2。

表2 三组急性肠套叠患儿术后并发症发生情况比较[n(%)]

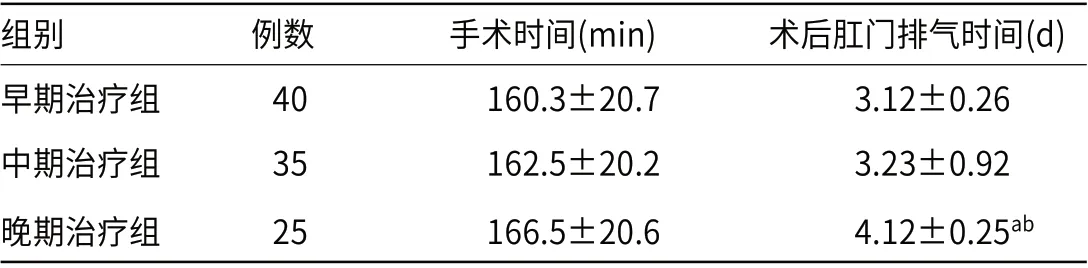

2.2 三组患儿肠套叠复位术时间、术后肛门排气时间比较不同时期接受治疗的患儿肠套叠复位术时间无显著差异(P>0.05),晚期治疗组术后肛门排气时间显著长于早期和中期治疗组(P<0.05),见表3。

表3 三组患儿肠套叠复位术时间、术后肛门排气时间比较(±s)

表3 三组患儿肠套叠复位术时间、术后肛门排气时间比较(±s)

注:a表示与早期治疗组比较,差异具有统计学意义(P<0.05);b表示与中期治疗组比较,差异具有统计学意义(P<0.05)。

组别 例数 手术时间(min) 术后肛门排气时间(d)早期治疗组 40 160.3±20.7 3.12±0.26中期治疗组 35 162.5±20.2 3.23±0.92晚期治疗组 25 166.5±20.6 4.12±0.25ab

3 讨 论

小儿急性肠套叠发生多与辅食添加不当造成的肠功能紊乱有关,患儿临床症状多表现为哭闹不止、呕吐、排果酱样大便等[3]。12个月以内急性肠套叠发病率多占60%以上,4~10个月是发病高峰时段[4]。影像学检查腹部B超显示“靶样征”,钡灌肠X线显示“弹簧状”阴影,需行便培养进行鉴别诊断排除菌痢、坏死性肠炎等疾病[5]。影响急性肠套叠手术预后的原因包括手术时机的选择、术前准备和术后护理的完善等。手术时机是针对需行手术治疗的疾病进展进行初步判断,从而选择不同的手术时间,在保证围手术期护理措施完善的情况下,根据不同手术时机进行研究对比。本文中,中晚期患儿并发症发病率显著高于早期组,晚期治疗组肛门排气时间长于早中期组,说明早期行手术治疗,效果更佳。中晚期治疗组患儿因套叠部血管淤血时间长,肠壁水肿、循环障碍,加重梗阻,随病程延长肠套叠复发、肠坏死及穿孔率增加,若肠套叠梗阻时间过长,肠管血运障碍将导致患儿败血症甚至死亡[6]。另外肠梗阻患儿因套叠肠管近端扩张,术后肠蠕动减慢,肠道功能回复慢,可增大肠粘连几率,因而排气时间延长[7]。故手术时机的选择与患儿预后密切相关,针对患儿病情,需及早行手术治疗。

综上所述,早期进行小儿肠套叠手术能够明显降低术后并发症发病率,改善肠道恢复情况,值得临床进一步深入研究。