生态学的哲学研究现状与趋势

李 际

(云南师范大学 马克思主义学院,云南 昆明 650500)

一、生态学的地位及与生态学哲学的处境

生态学发展成为一门独立学科虽然只有一个半世纪的历史,但在过去半个世纪却迅速成为一门横跨自然科学、社会科学与人文学科的综合性学科群并得到广泛关注。2017年8月,国际生态学会(International of Asscociation for Ecology,INTECOL)和中国生态学会联合主办了第十二届国际生态学大会(International Congress of Ecology),大会主题为全球热点话题——气候变化与可持续发展,涉及的学科至少覆盖了理学领域的生态学、生物学、环境研究,社会科学领域的政策研究、城市治理,以及人文学科领域的文化、艺术、历史学等。虽是学术会议,但大会却得到了国内外政界的关注——大会特别赞助人英国王储查尔斯发表了视频致辞,我国全国人大副委员长莅临现场致辞[1]。尽管如此,生态学迄今仍被认为“还远未达到成熟科学的地步”,且这种质疑普遍存在于“包括生态学家和哲学家在内的研究者”中[2]。

生态学源于生物学又晚于环境科学。就海克尔(Haekel)的定义而言,它是“研究生物在其生活过程中与环境的关系,尤指动物有机体与其他动、植物之间的互惠或敌对关系”[3](P3)。美国国家科学委员会的定义:它是“研究有机体之间(包括同种个体和异种个体)及其环境的相互关系,有机体成为种群的组建、种群成为群落的组建以及研究生态系统的一门学科”[4]。从上述定义可见,生态学和生物学有着密切的关联。同时,帕特森(Paterson)对环境科学的定义:它是“致力于应用科学原理保护人类免受不利环境因素的影响,保护当地和全球环境免受人类活动的不利影响,并通过改善环境质量来保护人类健康和幸福”的一门学科[5]。海克尔认为,“地球上活的有机体构成了一个单一的经济统一体,组合成为一个家庭,或者是一个亲密地住在一起的家庭,相互存在着冲突,同时也在相互帮助。”[6](P4)显然,环境科学研究脱离不了生态学的相互作用(interaction)研究。生态学研究与生物学和环境科学研究存在交叉,生态学研究的确暂未完全摆脱生物学和环境科学的影响而成为严格意义上的自主学科。

生态学哲学与生态学存在依存关系,因此,生态学哲学的研究难免受上述学科和相应哲学研究的影响。作为特殊科学哲学的研究分支,它比生态学出现更晚,查到的最早提出这一概念的文献出现于1909年[7]。针对Web of Science的统计表明,在当前生态学研究的所有339个交叉方向中哲学研究所占的比重几乎可以忽略不计(0.334%),它显著低于人类学(2.724%)、社会学(1.832%)、政府法律(1.624%)、社会问题(1.224%)和考古学(0.635%)。上述结果表明,生态学哲学领域存在着哲学研究的缺位。

但生态学哲学研究具有其独特的学术价值。它有着自身特有的基本科学问题,即演化中的生态过程的相互作用。虽然与生物学分享了演化概念,但这仅是生态学的语境(context),而非原理。鉴于目前生态学尚不存在原理的现状,它不仅赋予了生态学尴尬的境遇,也为哲学提供了发展的新机遇,哲学必须肩负捍卫自身价值的使命。当霍金(Hawking)认为哲学“已经赶不上科学的步伐”而宣布“哲学已死”(philosophy is dead)后,美国哲学学会召开了全美哲学大会予以回应,提出了当今哲学与科学共同面对的基本问题,第一个问题就是“时间是什么?”演化是历时的(temporal),对于演化中的生态过程的理解脱离不了时间的因素。虽然生物学与环境科学也存在历时研究,但生态学实验研究中时间因素产生的影响远比前两者复杂,典型的体现在时间伪重复(temporal pseudoreplication)[8]。赫尔伯特(Hurlbert)的工作创造了5 455次被引记录并使得伪重复问题得到涉及实验统计的生态学界的高度关注。由于生态学野外实验的环境复杂,取样(sampling)操作可能存在同一时间却表现出不同性质的环境差异。具体而言,同时在南北半球进行野外采样,因为分处于夏冬两季,不同地区的环境是截然不同的,由此导致统计结果表面上趋于一致,其实掩盖了不同的生态过程真实的相互作用。这是一个生态学统计学的问题,但背后却引发了对于时间如何理解的哲学问题。如果把时间理解为影响相互作用的外部因子,则无需考虑时间;如果把时间理解为影响相互作用的内部因子,才需要考虑这种特殊的同时性;如果把时间理解为内部因素的表象,则甚至可以认为时间并不对相互作用产生影响。这个问题的科学意义获得了生态学家的高度认同——569篇主题相关的文献平均每篇被引444.25次。而哲学家却忽略了它——虽然林祥磊和肖显静开展了初步研究,但显然远远不够[9-10]。

因此,生态学哲学亟待发展。通过文献统计的比较,可详细了解生态学哲学的现状,有助于发现问题并提出发展思路。

二、文献统计结果和主要特点

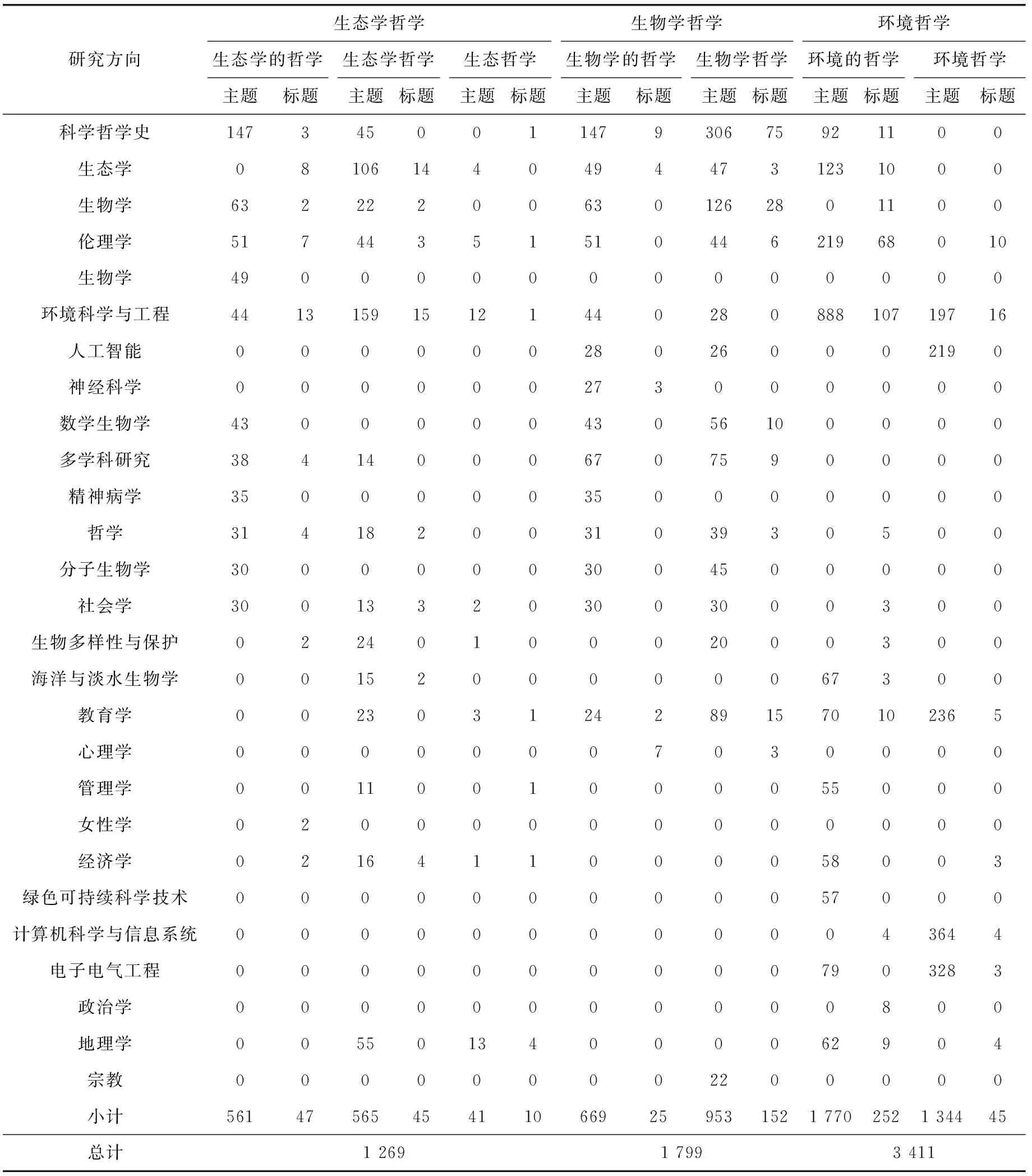

受生态学学科发展阶段的掣肘,生态学哲学研究还未形成独有的问题域,直接体现在生态学哲学与生物学哲学和环境哲学的研究交叉这一方面。文献统计结果如表1、表2所示。

表1 生态学哲学、生物学哲学与环境哲学的发表文献数

表2 生态学哲学、生物学哲学与环境哲学研究论文研究方向统计

数据表明,生态学哲学研究的影响力小于生物学哲学,更小于环境哲学,差异程度正好呈现50%的逐次递减的统计规律。同时,三类哲学研究都与伦理学、政治学、社会学、欧洲哲学和科学哲学等其他学科或研究领域产生了交叉,但存在三种倾向:一是它们对史学的重视程度不同。前两者一样关注史学研究,但环境哲学对此研究较少。二是虽然三者都涉猎了伦理学,但环境哲学突出了该方向。三是三者的研究方向并不高度重叠。后两者与生态学哲学研究方向最大的差异是出现了人工智能的哲学研究,尤其是生物学哲学单独出现了宗教研究而环境方向出现了政治学。同时,采用不同术语的生态学哲学研究数量和研究选题也存在显著差异。

三、基本结论

生态学哲学研究的内容呈现了不同于生物学哲学和环境哲学的分殊,并不能被生物学哲学或环境哲学完全替代。Web of Science和JSTOR可查最早的有关研究是考尔斯(Cowles)发表在《美国博物学家》(AmericanNaturalist)的TheTrendofEcologicalPhilosophy(《生态学的哲学的趋势》)一文。该文从活力论切题,回顾了拉马克主义和达尔文主义,指出了诸如“适应性调节”(accommodation)等在生态学界作为先验概念存在的术语对于研究客观性的影响。该文作者是生态学家,但内容涉及了科学哲学的认识论,直接讨论了概念(术语)、理论与事实经验三者之间的关系,并首次提出了“生态学的哲学”(ecological philosophy)的概念[6]。2018年10月12日至14日,在开封市召开的“第二届全国生态学哲学研讨会”的现场报告题目中也清晰地反映了这一特征:5个大会报告中4个分别涉及实验实在论、本体论与生态学范式;分会场20个报告中13个分别涉及了本体论的人与自然的关系与时空中的尺度(scale)以及认识论的概念、理论与规律研究,甚至具体到了克莱蒙茨(Clements)的有机论、系统生态学和种群范畴。鉴别上述选题后发现相关哲学研究与生物学哲学存在交叉,比如达尔文、种群概念、植物发育研究等。但也存在生物学哲学不太涉足的问题,比如尺度(scale)。而尺度恰好是生态学的理论特色,并在生态学第一热点问题全球变暖研究中处于突出地位[11]。对于种群等概念是否具有实在性的质疑,引发了20世纪80年代以后的生态统计学的快速发展,辛勃诺夫(Simberloff)直接从学科范式的角度提出了从基础主义(essentialism)向概率主义(probabilism)转向的呼吁[12]。虽然他把两个不同范畴的哲学概念进行直接比较犯了逻辑错误,但作为生态学家能有如此自发的哲学反思实属难得。他的基本论证沿袭了考尔斯的哲学立场,反对将任何先验的观念引入生态学研究,并怀疑任何研究方法都不可能得到一致的结论,主张采用频率学派的统计学方法描述大量生态事件的分布趋势。换言之,他认为生态学仅仅是定性描述的科学。这显然与分子生物学和遗传生物学盛行的当代生物学的研究传统产生了差异。鉴于生物学较少研究群落以上生态层次等级(hierarchy),有关生态学的哲学研究面临很多生物学哲学较少涉及的选题。罗夫加登(Roughgarden)对群落生态学是否可能存在一般性理论(general theory)的质疑更是凸显了有关哲学研究与生物学哲学重大差异[13]。生物学的一般性理论早已建立,即选择与适应的演化;而生态学迄今未有一般性理论,相关的科学哲学研究面临更大的研究难度,同时也具有发展出不同于生物学哲学的研究进路以逻辑的可能。

此外,生态学研究还存在重大的研究空白。环境哲学早已发展出成熟的政治学方向与经典理论,但有关生态学的哲学研究目前仍旧属于处女地。前文已证,生态学具有独特的学科特色且相关哲学研究拥有自身面对的问题,则其他领域的理论不应完全适用。目前的研究仍旧在环境哲学的理论体系框架内,相关研究还未发展出自有的理论。这可从Web of Science的统计中得到验证,即国际主流期刊的作者明确了他们研究的学科归属并给予一致的界定,以至于主题和标题中涉及有关生态学的哲学研究的论文没有政治学方向。但处于演化中的生态过程具有不确定性,相关的哲学立场很难支持基础主义。这意味着包括人类在内的生态系统各要素可能都不是先于他者的,引发了基于基础主义的传统哲学视野中的主体性危机,并勾连了政治学的权利问题。可见,生态学哲学研究存在政治学方向的研究空白,因而具有鲜明的研究意义。

四、成因分析

(一)与其他研究领域的异同

造成生态学哲学、生物学哲学和环境哲学三种特殊科学哲学研究数量差异的成因可从多学科和多因素的角度进行解释。首先,环境哲学研究的成果与人类社会经济系统的关联最为直接。环境与人类社会福祉直接相关。无论是严肃的理论研究,还是应景的应用研究,环境话题始终是三者中最容易引发关注与共鸣的。换言之,环境哲学研究的受众最广,受关注程度最高。这可从第二十四届世界哲学大会分会场(session)的设置中窥见一斑:冠以“环境哲学”(environmental philosophy)的分会场有4个,而生物学哲学(biological philosophy或philosophy of biology)与生态学哲学(ecological philosophy或philosophy of ecology)均无分会场——即使把“生命科学哲学”分会场看作包括了后两者,也仅有2个。其次,如果从亚里士多德的自然志(natural history)研究开始算起,生物学研究历史长度十多倍于生态学,在自然科学和人文学科都积累了大量的拥趸,尤其是演化论(theory of evolution)的科学与哲学研究对后世影响极大。再次,生物学哲学已经形成了重要且聚焦的科学问题,比如:第二十四届世界哲学大会设置了“生物伦理学”的6个同名分会场[14]。同时,一些生态学和生物学交叉的研究被冠以生物学研究的名义。这体现了生态学脱胎于生物学的历史与学理的演变成因,例证包括海克尔本人是生物学家以及当今很多西方高校的相关学科设置都是“生态学与演化生物学”——这表明了西方学界普遍认为生态过程与生物学过程都共享了演化思想。典型案例包括提出将生态学定义为“关于群落的科学”的克莱蒙茨(Clements)。他的植物群落生态学的演替(succession)概念指的是“从较低向较高的生命形式变化所标明的植物群落的顺序。演替的精要就是在一个形成的积极发育中的三个因素的交互作用,即栖息地、生命形式和物种。在栖息地和种群行为以及对另一方的反应的这种发育中,因果因素不断交替直到稳定态形成。”[15-16]此概念明显与生物学的个体发育研究有理论上的牵连,事实上,公认演替的概念源自个体发育研究。类似牵连使得生态学哲学研究有时会与生物学哲学产生交叉。最后,存在检索技术上的一种统计偏差的可能,即不同检索词检出同一文献导致重复统计。文献统计并非文献分析(meta-analysis),故本研究未逐一阅读标题、摘要与正文,因而无法评价这种可能的具体影响。但至少可以得出结论:冠以生态学的哲学研究明显匮乏,与当前生态学研究的兴盛形成显著的反差——有关生态学的哲学研究已经明显滞后于生态学,但生态学研究已经开始关注人文学科领域。

以上是对研究数量差异的成因分析,接下来分析研究方向的重要特点,即高度重叠。这种现象反映了它们的跨学科交叉研究的共同特点,体现了作为科学与人文学科交叉的科学哲学的研究范式,伦理学是典型的交叉点。作为当今哲学研究最受重视的研究方向,应用伦理学早已超越理论伦理学成为研究热点,而其中重中之重就是生命伦理学研究。以上三者的研究都是基于生命现象的,对伦理学的重视符合伦理学研究的当前趋势。同时,生态学和生物学的伦理学研究数量接近反映了两个学科高度交叉的现状,比如基因技术的伦理学探讨的自然科学背景同时包括遗传生态学和遗传生物学。而环境哲学的核心问题就是伦理问题。这可从Web of Science的检索结果中得到间接的验证:在“environmental”分别与“philosophy”和“ethicis”构成的主题中都有达到40.0%以上的文献比例,虽然其中可能含有大量重复统计,但高度相关的趋势显著。

(二)研究趋势分化导致的三种术语并存

总体而言,生态学哲学的当前研究涉及了自然科学、社会科学和人文学科中的多个学科。这体现了当前研究有向各学科扩散的趋势,尤其是地理学、教育学和女性学的研究富有此特点。生态学与地理学的历史关联和研究旨趣高度相关。作为生物学和生态学研究的主要生态层次分水岭,群落(community)是生态学早期研究中最重要的概念。最早见于洪堡(Humboldt)的“植物群落”——他在植物分布研究中发现了气候与植物地理分布的相关性,写下了传世之作《植物地理学知识》[17][3](P5)。生态学从一个概念发展成为一门独立学科的标志是沃明(Warming)的《以植物生态地理为基础的植物分布学》和申佩尔(Schimper)的《以生理为基础的植物地理学》两本著作[3](P5)。地理学对生物学和生态学的影响至今存在。哈佛大学著名生物学家威尔逊的研究方向之一是岛屿生物研究,他归之为生物地理学[18]。当前生态学研究的热点之一是景观生态学(landscape ecology),狭义的景观定义是“基于系统论、控制论和生态系统学(ecosystemology)之上的跨学科的生态地理科学,是整体人类生态系统科学(total human ecosystem science)的一个分支”[3](P311)。同时,生态研究的社会教育价值正通过公众科学(citizen science)在本世纪得到重视,它已成为生态学野外研究的趋势并通过诸如“公众科学中心”(www.citizenscience.org)等机构对生态教育提供支持[19-21]。而女性学对生态女性主义研究的渗透的深远影响不言而喻。此外,有关研究涉及了精神病学和相关的心理学研究。专属于人类社会生命现象的精神病学和心理学成为生态学相关的研究方向令人意外。这反映了自然社会与人类社会的关联,且比重不容忽略。最后,它非常重视科学哲学史的研究。

在此基础上,对“生态学的哲学” “生态学哲学”与“生态哲学”的文献统计结果进行深入比较与分析。首先,三种不同术语的研究方向都关注伦理学话题。其次,三个研究方向聚焦程度不同。“生态哲学”最为聚焦,“生态学的哲学”次之,“生态学哲学”较为发散和细微。为何“生态学的哲学”研究方向少于“生态学哲学”?若从科学哲学的命名传统而言,“philosophy of ecology”应视为特殊科学哲学的研究范畴,其研究方向应比较为宽泛的“ecological philosophy”更为收敛才合理。造成这一现象的可能原因至少有二:一是因为大量研究的主要研究者为生态学家,他们不清楚科学哲学的命名传统;二是从科学哲学总体现状而言,当今科学哲学已从最初的一般科学哲学发展出了科学社会学等众多的交叉研究方向,作为统称的“科学哲学”已与作为具体的“科学哲学”的内涵发生了转换。据此,很多作者将跨学科部门的哲学研究自发地归于“philosophy of ecology”,即他们对此处的“生态学哲学”进行了最大化的内涵理解。但这也印证了郑慧子总结的质疑[2]。最后,三种方向的多学科交叉研究程度不同。“生态学的哲学”和“生态学哲学”都存在大量的多学科交叉,而“生态哲学”却未体现。前两者的数量基本一致,且对后者造成了十倍以上的压倒性优势,已成为有关研究的主流。

可见,生态学哲学虽然出现仅一个世纪,但已经形成了内部的分化。总体而言,生态学哲学衍生出了两种不同的进路。作为最早出现的术语,“生态学的哲学”最初的内涵与最后出现的“生态学哲学”存在明显的重叠——它们都是沿着科学生态学(scientific ecology)引发的基本科学问题进行的二阶的哲学反思并试图对科学生态学的研究有所助益。这种情况解释了相关文献的作者几乎是职业生态学家而非职业哲学家的现象,且很不同于当今生物学哲学和环境哲学作者多为职业哲学家的现状。换言之,从共同体人群构成角度而言,生态学哲学还未形成生态学与哲学对话的格局,仍旧处于早期发展阶段。而“生态哲学”则沿袭了政治生态学(political ecology)的传统,经典的文献直接来自职业哲学家或文学家的反思。他们的工作在20世纪早中期对于西方社会的生态观转向起到了不可忽视的作用。但随着科学生态学的进步和社会反思的完成,生态哲学的研究未见重大的理论突破,暂时处于僵化状态。更重要的是,当前生态学哲学远离科学生态学的前沿后,导致其研究结论反思有余、严谨不足,对科学生态学发展已经难有助益。综上,生态学哲学研究应在保留生态哲学研究传统的同时,突出紧密结合科学生态学的生态学哲学研究传统,实现生态学与哲学的对话。

五、结论

虽然生态学哲学诞生已有百年,但进展并不理想。生态学存在与生物学和环境科学的研究交叉,生态学哲学和生物学哲学以及环境哲学的研究也存在着交叉,但已经出现了特有的研究旨趣。

尤其是生态学哲学同时存在科学生态学和政治生态学两种渊源,导致内部出现了分裂。作为一种新兴的特殊科学哲学分支,生态学哲学应大力发展基于科学生态学的研究传统,实现生态学与哲学的对话。反观当前的生态学研究,不难发现,其已经与人文和社会科学各领域产生了大量交叉研究,但与哲学的交叉研究比重几乎可以忽略,并未实现生态学与哲学的对话。同时,却又存在重大的研究空白亟待填补。据此,应鼓励哲学界对生态学相关的哲学和科学原理问题进行研究,与生态学界携手开拓生态学的哲学研究——生态学哲学。