新西兰地震保险的启示

陶正如,李铭家

(1.中国地震局工程力学研究所,中国地震局地震工程与工程振动重点实验室,黑龙江 哈尔滨 150080;2.诚泰财产保险股份有限公司,云南 昆明 650228)

新西兰位于世界上两个主要的构造板块-太平洋板块和澳大利亚板块的边界,板块运动造成新西兰地震活动水平较高,GNS Science(www.gns.cri.nz)每年记录到超过1.5万次地震,其中约100~150次为有感地震。GeoNet地震目录显示,1800年1月1日到2019年12月31日的220年间,共发生5.0级以上的破坏性地震2407次,6.0级以上224次,7.0级以上33次,8级以上1次。也就是说,年均发生约10次5.0级以上的破坏性地震。按照震级由高到底排列,本文讨论的是新西兰历史上保险损失最大的地震,即2010-2011年坎特伯雷地震序列,主震震级位列第15,2016年凯库拉地震是震级第二大的地震事件。其中,坎特伯雷地震序列由EQ1(2010年9月4日MW7.2级主震)、EQ2(2011年2月22日MW6.3级余震)、EQ3(2011年6月13日MW6.4级余震)、EQ4(2011年12月23 日MW6.0级余震)和其他余震组成。

这两次地震事件发生后,许多学者分析了其对保险业的影响。Brown等[1]总结了2010-2011坎特伯雷地震序列中保险业(主要是商业保险)的教训,提供了17条建议。Deloitte Access Economics Pty Ltd.[2]基于坎特伯雷地区最大的保险公司之一Vero的实际赔偿和2020-2021年预期赔偿的详细信息,借助一般均衡模型模拟了Vero的地震赔偿对经济体系的影响;Vero赔偿对坎特伯雷和新西兰就业的影响将持续到2025年,就业率在早期增加非常明显;财产理赔和延迟结算对社会恢复影响巨大。Mumo和Watt[3]调查了2010-2011地震前投保的254位业主在灾前和灾后的行为,分析保险在灾前和灾后所起作用。Poontirakul等[4]检验了2011年基督城地震后营业中断保险对商业恢复的中短期作用。Nguyen和Noy[5]借助2010-2011年坎特伯雷地震序列检验加州CEA、日本JER和新西兰地震委员会(Earthquake Commission,EQC)等公共地震保险计划的结构和效果。结果显示,JER计划下,日本保险公司为大基督城住宅财产提供30%的保障;CEA计划下,坎特伯雷地区10.23%的住宅财产有保险保障;JER和CEA给坎特伯雷地震序列每栋房屋损失的赔偿可能分别为9285元和5825元,远低于EQC实际赔偿4.0487万;JER与EQC计划相似,收入高的阶层会得到高的房屋赔偿,较低收入阶层的情况不容乐观,这些计划都不会为弱势群体提供更好保障。Nguyen和Noy[6]用EQC的约22万条赔偿数据,研究大基督城区域震后恢复中保险赔偿的作用,包括检验地震损失对大基督城地区经济行为减弱的解释能力和保险赔偿对当地震后经济恢复的影响。回归结果表明,地震住宅损失只是震后经济损失的一个直接解释变量;震后几年中,建筑物和用地赔偿对当地居住条件的恢复有显著贡献,室内财产赔偿贡献不显著;现金赔偿对建筑快速恢复更有利,但对用地修复的影响不显著;保险支出和现金赔偿对附近区域震后恢复有正面的溢出效应,建筑物损失的保险赔偿增加1%,经济恢复平均增加0.36%;延迟理赔会降低赔偿的正面影响,减缓当地的恢复速度,对增加经济活动的帮助较小。

1 EQC地震保险的响应

2010-2011年坎特伯雷地震序列之前,新西兰人口聚集地区几乎没有遭受过大型破坏性地震的袭击。2003-2008EQC财政年度,平均每年收到4 638件索赔,年均赔偿3 600万,而2010EQC财政年度收到7 813件索赔,仅2010年9月到2011年6月,收到369 967件坎特伯雷地震损失的索赔,是1945年以来所有地震相关索赔数量的7倍以上[8]。EQC对情况估计不足,当地保险办事处在震后快速处理大量索赔的经验不足[5,9]。私营保险公司虽然理赔能力较强,但几乎没有与EQC协作的经验。

事实上,这期间不断发生大量余震、保险合同条款不明确、住宅用地损失赔偿和震后修订法律法规等诸多因素,使定损和理赔过程异常复杂。比如,许多业主和商家经历了多达5次破坏性地震[7]。理赔工作不断延迟,截至2018年6月30日,EQC解决了84%的索赔,到2019年6月底,仍有2 588件坎特伯雷事件索赔在处理中[10]。凯库拉地震的理赔过程相对顺利,截至2019年6月底,有183件索赔未解决(其中9件在诉讼中),EQC管理其中28件[10]。

1.1 对EQC资金和人员的影响

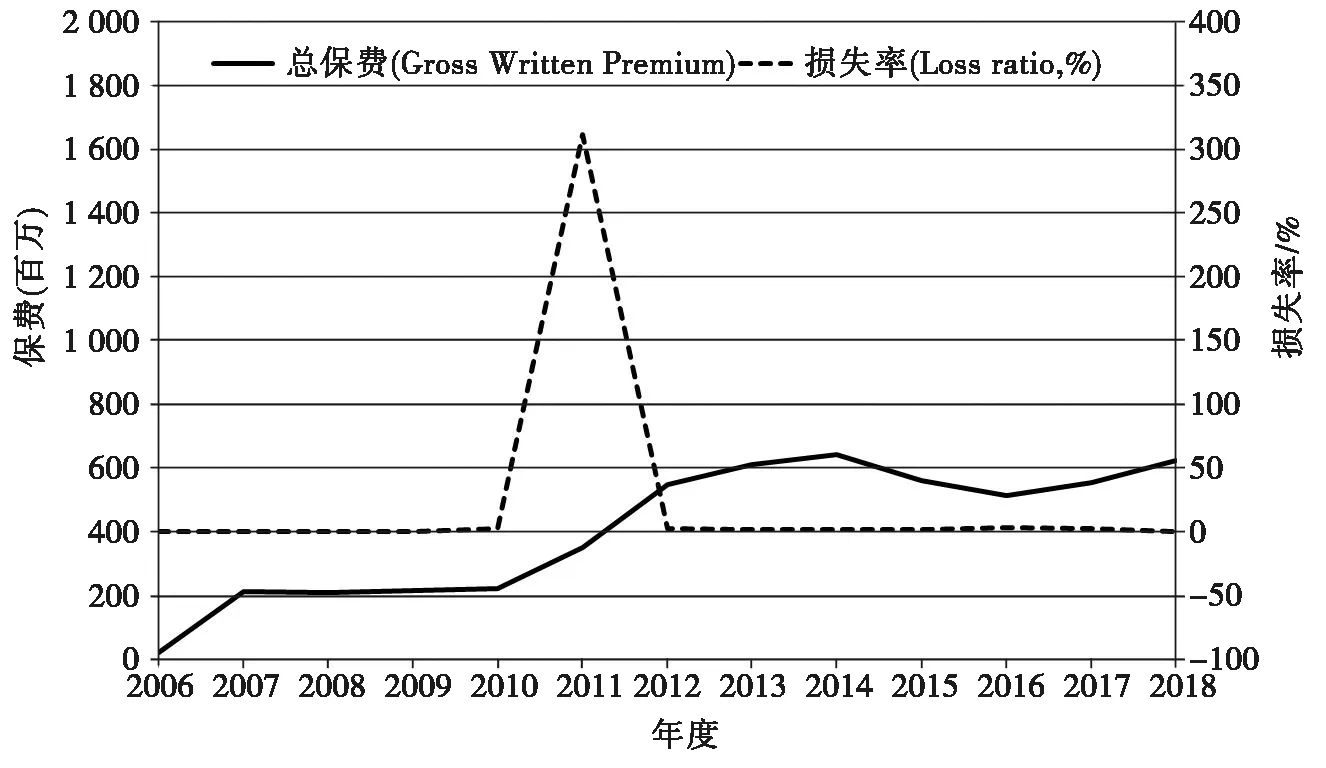

新西兰保险委员会年报给出2006-2018年度(9月30日以前的12个月为一个年度)保险业统计数据(www.icnz.org.nz),根据地震保险相关数据(包括国内、商业运输、业务中断和海运货物),从整体上看(图1),坎特伯雷地震序列中总保费增加幅度与2006-2007年度相仿,凯库拉地震造成当年保费明显下降。将赔偿额与实收保费之比定义为损失率,则凯库拉地震的损失率远小于坎特伯雷地震序列的损失率。

图1 地震保险相关保费收取和赔偿情况Fig.1 Gross written premium and claims of earthquake insurance

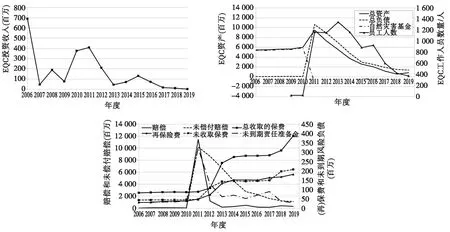

缩小观察范围到EQC,借助EQC年报中2006-2019财政年度的数据(数据来自www.eqc.govt.nz),在图2展示EQC资金和人员流动情况,从中观察两次地震事件对EQC的影响。

图2 EQC资金和人员流动情况Fig.2 Changes of EQC cash flow and employees

图2(a)可见,坎特伯雷地震序列中2010年的主震对EQC投资收入影响不显著,2011年度投资收入同比增加8.6%;2011年余震序列造成2012年度投资收入同比下降49%,主要原因是EQC减持全球股票、银行证券和新西兰政府证券,增加现金持有量以应对坎特伯雷地震序列索赔;2016年凯库拉地震造成2017年度投资收入同比下降77%,同样是由于减持新西兰政府股票。但这些影响不如来自金融市场的影响,2007年度投资收入同比下降93%,主要由于新西兰元升值和高利率造成其持有的全球股票和新西兰政府证券价值下降;2010年度同比增加391%是由于平均收益率下降造成新西兰政府股票价值上升。因此,地震事件对EQC投资收入的影响不及金融市场波动带来的影响。

图2(b)可见,坎特伯雷地震序列之前,总资产逐步累积,2011年度大幅增加,主要来自现金增加、再保险和其他摊回,随后逐年下降,可视为两次地震的影响;总负债从震前每年几十万到百万左右激增到2011年度的超过10亿,此后每年总负债均高于总资产;自然灾害基金震前累计到59.3亿,2011年被击穿,随后虽通过提高保费等手段有小幅恢复,但凯库拉地震再次增加了负债;EQC工作人员从震前的21-22人增加到1 163人,2013年度达到峰值1 345人,此后呈下降趋势,2016年度稍有增加,比2015年度增加了71人,但处理索赔能力仍经受挑战。事实上,在坎特伯雷地震序列前,对可能发生的大规模索赔,采用设定事件检验、评估了EQC的处理能力,当时已经发现了系统的应对措施不力。总结的经验之一是设置更为灵活机构结构和简化工作流程,以便能在事件发生后迅速扩大规模并有相应的系统响应[11]。

随着酒店业竞争加剧,酒店之间在客户资源的争抢上也愈发激烈,导致酒店的利润空间不断被压缩。张潇潇(2103)指出必需将更加行之有效的信息化管理运用于酒店的管理中,对酒店的经营空间进行广泛的开拓,实现运营成本的进一步降低。其认为酒店管理系统的合理运用,不仅可以对大量的信息进行有效的管理,还可以将先进的管理观念引进来,从而不断地推动工作效率及服务质量的提升,实现酒店内部管理体制的不断完善,提高酒店决策水平、经济效益以及关系效益,最终实现酒店竞争力的提升[9]。

从图2(c)看,两次地震后,2012年度和2013年度未收取保费、2013年度已收取保费和2018年度的保费(包括未收取和已收取保费)均有较大幅度上涨,原因是按照EQC修正法案规定,从2012年2月1日开始,住宅建筑物或私人财产的自然灾害年保费提高到0.15%,是之前的3倍,每年最高保费207元(包括商品及服务税);随后,2017年11月1日起,其保费再度提高到0.20%,每年最高保费276元(包括商品及服务税)[12-13]。大灾后相应保费和再保费增加的现象在其他自然灾害后也曾出现,比如1989年安德鲁飓风和1994年北岭地震。

1.2 再保险对EQC的赔偿

EQC得到再保险公司的赔偿超过42亿[6]。财政部认为,在坎特伯雷地震后获得再保险赔偿是当务之急,否则,可能会有更多的保险公司陷入财务困境或降低承保水平。国际再保险公司对震后风险敞口规模和量化最终责任所需的时间表示担忧,这反过来又引发公众担忧,即再保险公司不仅会提高保费,而且可能“退出”新西兰市场[11]。为了应对这一风险,恢复对新西兰市场的信心,政府采取干预措施,包括向坎特伯雷最大住宅保险公司AMI保险注资、用地分区、支持坎特伯雷地震恢复部长与再保险公司会谈,以及后来的政策制定和立法修正等。因此,再保险公司继续为EQC提供保障, 2017年EQC支付的再保险费1.65亿美元、2018年再保险费1.79亿,再保险范围从震前约25亿元增加到2019年的60亿[14]。就支付的再保费来说,新西兰在国际再保险市场的占比很小,却购买了最大的巨灾再保险。

1.3 不同标的的EQC地震保险理赔

赔偿和未到期责任准备金在2011年度后迅速下降,坎特伯雷地震序列的影响较大,而凯库拉地震的影响相对较小;未偿付赔偿下降相对缓慢,说明了坎特伯雷地震序列的理赔工作极其复杂,还有重新理赔的情况。

借助咨询精算公司Melville Jessup Weaver每半年为EQC提供的保险责任估值报告中每次地震的分类赔偿数据(数据来自mjw.co.nz),分析坎特伯雷地震序列和凯库拉地震的赔偿情况及其原因。图3展示ClaimsCentre中已完成结算的住宅用地、住宅建筑物和室内财产损失赔偿以及总赔偿(三项之和),以及凯库拉地震损失赔偿情况。

从不同标的已经结算的赔偿情况可以观察每次事件和政策调整的影响。坎特伯雷地震序列中,EQ2是对总赔偿额的贡献最大的事件,EQ1次之,2012年上半年和2017年上半年有大幅增加,2017年下半年开始增幅减小。住宅用地赔偿中,EQ2占比最大,EQ1和EQ3的占比接近且比较小;赔偿金额在2013年下半年到2014年上半年、2016年下半年到2017年上半年有两次明显增加。住宅建筑物赔偿与总赔偿的整体变化趋势相同。室内财产赔偿中,EQ2占比最大,EQ1次之,赔偿金额在2016年上半年大幅增长,随后增长幅度很小。因此,2017年上半年以前,室内财产赔偿高于住宅用地赔偿,2017年下半年开始,住宅用地赔偿超过室内财产赔偿。凯库拉地震损失赔偿最高不超过坎特伯雷地震序列的6%。EQC2013财政年度中,工作人员数量较多,在EQ2发生后,现场损失评估开始采用iPad替代纸质评估,提高定损效率,这是总赔偿和住宅建筑物赔偿在2012年上半年大幅增加的原因;2017年上半年建筑物赔偿的增加则来自于补救工程、二次修复、诉讼赔偿和排水系统修复等重新理赔工作,另外,EQC与8家私营保险公司签订的谅解备忘录加速了理赔进程,这也是凯库拉地震损失能够得到快速理赔的原因之一;住宅用地赔偿的增加来自确认液化易损性增加(ILV)和洪水易损性增加(IFV)带来的修复费用属于承保范围以及理赔工作的推进。

1.4 单次事件的EQC地震保险理赔

为了观察坎特伯雷序列中单次事件的赔偿情况,图4展示了对各类标的已经结算的赔偿、总赔偿和总索赔数量。

从单次事件的赔偿看,住宅建筑物赔偿是总赔偿中占比最大的一部分,77个数据中,占比80%-90%的为52个,占比90%以上的为17个;2016年以前,室内财产赔偿占比第二,比例不大,但在EQ2和EQ3中,住宅用地赔偿从2017年开始超过了室内财产,成为对总赔偿贡献第二大的因素;EQ1和其他余震中,几乎看不到住宅用地赔偿的贡献;相对其他事件,EQ4中室内财产的贡献更大;EQ1、EQ2、EQ3和其他余震中,总赔偿有2012年上半年和2017年上半年两个迅速上升段,EQ4中不明显。

从单次事件索赔数据看,整体上有2011年下半年和2014年上半年两个迅速上升段,EQ4的第一个阶段发生在2012年上半年,即震后半年;结合赔偿数据看,索赔数增加后半年出现赔偿的增加是合理的,但后一个阶段中,赔偿数的增加在索赔数增加后3年才出现,说明了理赔过程复杂并有大量重新理赔,造成理赔延迟。另一方面,EQC法案对EQC责任表述不明确,EQC和私营保险公司没有很好地理解相关规定,例如,房屋附近所有受损土地的修复费用是否都在保障范围内,这也引起了EQC、保险公司和业主的疑惑及理赔的延迟。在一些理赔之前,甚至需要对法案进行法律解释。

2 我国地震保险理赔

2.1 我国地震保险发展简述

新中国的地震保险始于1950年颁布的《职工团体火险办法》,其中将地震风险列入财产保险的基本责任范围[14],在随后颁布的《火灾保险条款》、《简易火灾保险办法》和《财产强制保险条例》等相关文件中均作了相同规定。1958-1979年,国内保险业务中断,1980年恢复保险业务后,继续将地震风险列为财产保险的责任范围予以承保。保险公司走向市场后,考虑到地震的不确定性极高和可能造成的高额赔付,认为保险业无法应对地震风险。1996年,中国人民银行保险司颁布实施的《财产保险基本险》和《财产保险综合险》的条款中均将地震风险列为除外责任,但涉外保险业务使用的财产一切险和家庭财产保险并没有将地震责任除外,有些保险公司仍以附加险的方式或多或少地承保地震风险。1998年起施行的《中华人民共和国防震减灾法》第三章第二十五条规定“国家鼓励单位和个人参加地震灾害保险”。中国人民保险总公司规定:“保险金额在3亿元人民币或美元3 500万元以上的交通、能源、电力、冶金、电子通讯、环保、汽车、纺织、金融行业的企业、集团性统保项目、中外合资饭店等项目,特别是一些涉及两国政府协议和国际金融机构贷款的项目,可申请扩展地震责任”[15]。少数保险公司将地震保险作为企业财险的附加险,一般保费为主险的10%,但这种附加责任的限制非常严格。

我国保险业务中断21年,避开了1966年至1976年的地震活跃期,同时,失去了积累地震保险损失赔偿数据的宝贵机会。1988年的澜沧-耿马地震,造成我国自1980年恢复保险业务以来的第一次地震保险赔付[16-17]。1989年的大同-阳高和1990年的常熟-太仓地震赔付是保险公司在政府指导下的救灾与自身经济效益之间取得平衡的赔偿,脱离了商业保险模式。2005年的巴基斯坦地震中,我国援外人员和九江地震的赔付主要来自寿险中的意外伤害保险。2005年九江地震后,由中国大地财产保险股份有限公司江西分公司独家设计、开发的“大地解忧”房屋地震保险于2006年在江西九江先行试点[18]。2008年汶川地震中,保险业放宽了地震理赔标准。由于受灾地区的投保比例很小,保险业在这次地震中并未充分发挥作用,财险和寿险的保险覆盖率均不到1%[19]。截至2009年5月10日,保险业共处理有效赔案23.9万件,已结案23.1万件,结案率96.7%;已赔付保险金11.6亿元,预付保险金4.97亿元,合计支付16.6亿元[20]。2008年12月修订的《中华人民共和国防震减灾法》第四十五条明确提出,“国家发展有财政支持的地震灾害保险事业,鼓励单位和个人参加地震灾害保险”。此时,地震保险已经进入公众视野并成为我国地震保险全面展业的契机。

2013年11月12日,十八届三中全会通过《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》,明确提出要“完善保险经济补偿机制,建立巨灾保险制度”。2014年8月13日,《国务院关于加快发展现代保险服务业的若干意见》正式发布,确立“建立巨灾保险制度”的指导意见。2014年5月开始,在深圳试点第一个包括地震风险的巨灾保险,由市政府出资向商业保险公司购买巨灾保险服务,承担每户每次限额2万元,总限额1亿元的赔偿责任,保费的5%-8%将被提取作为防灾减损专项经费[21-22];2015年8月开始,在云南大理白族自治州、玉溪市等地开展政府出资购买的政策性农房地震保险试点工作[23];2015年11月开始,在四川乐山、绵阳等地开展政府资金补贴的城乡居民住房地震保险;2016年在广东省的10个地市开展政府出资购买的巨灾指数保险试点[21]。2015年4月,由45家符合条件且有明确加入意愿的财产保险公司组成的中国城乡居民住宅地震巨灾保险共同体成立,2016年5月,原保监会、财政部印发了《建立城乡居民住宅地震巨灾保险制度实施方案》,7月1日,我国第一款全国展业的城乡居民住宅地震巨灾保险产品正式全面销售,为城乡居民住宅及其室内附属设施提供地震巨灾保险。2019年4月,上海保交所正式上线多年期住宅地震巨灾保险产品,对各年期产品价格进行适当下调,有效减少续保手续,提高公众参保意愿和保险意识。截至2019年末,通过巨灾保险运营平台投保地震巨灾保险的城乡居民住宅已达970余万户,累计提供地震风险保障近4 300亿元[24]。

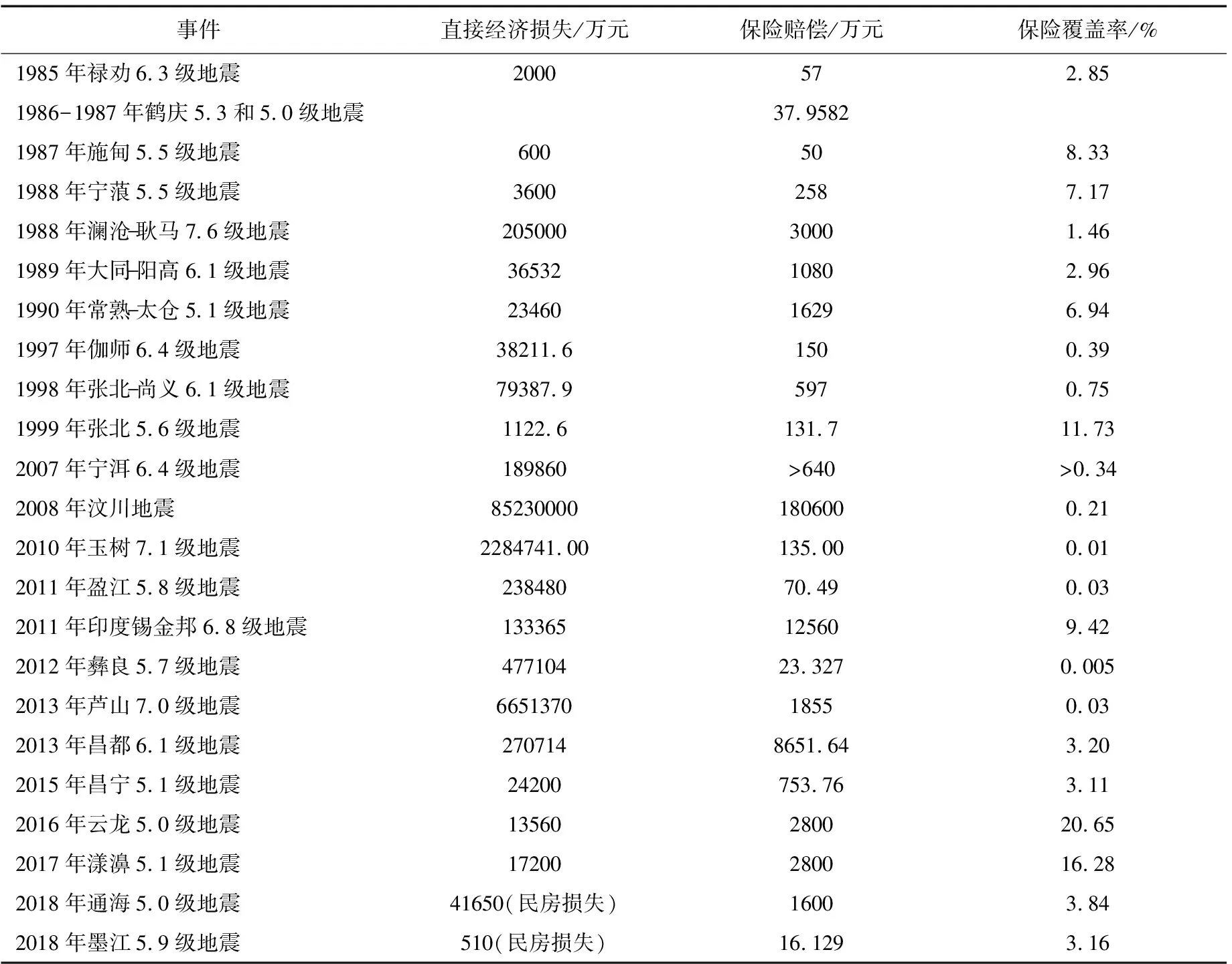

2.2 我国大陆地区地震保险覆盖率

本文收集、整理了1980年开展地震保险以来的部分理赔数据[16-17,23,25-48],列于表1,其中的保险覆盖率为保险对直接经济损失的覆盖率。

表1 1980年-2019年地震保险赔偿及保险覆盖率Table 1 Earthquake insurance claims and coverage rates in 1980-2019

可见,2016年以来的地震保险全国展业一定程度上缓解了政府在震后恢复重建中的财政压力,在云南省的一些地区保险覆盖率达到20%左右,与日本地震再保险计划JER的保险覆盖率相当,高于美国加州地震保险覆盖率[7]。但保险覆盖并不均衡,在2008年汶川地震、2010年玉树地震和2013年芦山地震等破坏性地震中,保险覆盖率较低,均不足1%,灾区投保率较低导致保险赔偿相对直接经济损失占比少。这类现象在此次全国展业后有望改善,其中的关键是基于工程地震风险评估结果合理厘定费率并结合当地居民消费水平制定相应的地震保险策略,例如,在消费水平不高的地区,先采取前文所述的政府购买或补贴的形式过渡。

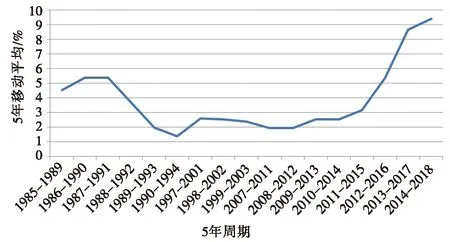

将表1中的保险覆盖率进行每十年平均,1980-1989年平均保险覆盖率为4.554%,1990-1999年为4.95%,2000-2009年为0.21%,2010-2018年为5.43%,可见,2000-2009年的保险覆盖率最低,是由于1996年起禁止中资保险公司大范围开展地震保险业务;2010-2018年这9年的保险覆盖率最高,略高于上世纪九十年代的水平,得益于汶川地震对我国地震保险展业的推动。将表1中的数据进行五年移动平均,如图5,可见,保险覆盖率长期趋势向好,此次全国展业效果比较明显。

图5 保险覆盖率的5年移动平均Fig.5 Five-year moving average of insurance coverage rates

2.3 对我国地震保险的启示

上述两次新西兰地震事件再次证明了地震保险在震后恢复重建中的积极作用,我国于2014年逐步开展的地震保险也已经在一些地震的震后恢复中初见成效。为了进一步改进我国的地震保险工作,可以从上述EQC理赔经验中得到一些启示:

(1)提高保险业地震灾害损失的理赔能力

事实上,坎特伯雷地震前,EQC通过设定事件检验应对大量索赔的能力,已经意识到了能力不足的问题[24]。因此,保险公司可以通过设定地震事件,充分认识到自身面临的地震灾害风险,检验存在的不足。从坎特伯雷事件的理赔经验看,一是保险合同中约定条款要清晰、承保范围明确,避免实际地震灾害发生时出现责任不清的问题;二是面对大量索赔时,在机构结构和理赔流程上有准备,例如,在坎特伯雷地震序列理赔中,增加大量的定损员和理赔服务人员,建立呼叫和理赔中心,与私营保险公司合作,整合理赔流程和资源,这些改进在凯库拉地震的理赔工作中显现出了效果;三是充分依靠社区和个人,通过震前广泛宣传,一方面提高公众的防震减灾水平和投保意识,另一方面,使公众对震后赔偿范围和时效有充分的了解,便于缩短索赔时间。目前,政府出资购买地震保险服务、保险覆盖率不高且不均衡的情况下,这个问题并不突出,可以在若干天内完成理赔,例如,表1中云南省2015年-2018年五次地震保险理赔事件的时效为32小时-10个工作日。但当保险覆盖率提高、购买地震保险数量增加后,震后会出现大量索赔案件,这个问题将会比较突出,需提前建立应对机制。保险公司和主管部门每年除评估地震风险、计算保费等工作外,一项重要的工作是评估理赔能力。如前所述,在坎特伯雷地震序列前,已有评估显示EQC应对能力不足,这需引起我国地震风险承保者的重视。

(2)加强保险业分散地震灾害风险的能力

2012年9月,新西兰财政部邀请震后恢复工作中的利益相关者,吸收其在坎特伯雷地震序列经验的基础上,宣布对EQC法案进行审查,这是该法案发布以来的第一次审查。审查中考虑除再保险外,允许EQC尝试其他风险融资工具,支持更有效的风险融资策略,减少对再保险的依赖,有助于从未来巨灾事件中迅速恢复[11]。虽然,目前还没有列入EQC法案,新西兰政府已经表示出了兴趣,国际再保险市场已经开始了尝试并认为EQC不久便会开展相关业务。如前所述,截至2019年末,我国保险业累积的地震风险超过4 000亿元。

当前国际上常用的风险融资工具是巨灾债券,在市场上已经成功交易了20余年,在资本市场分散巨灾风险方面有其特殊优势[49-52]。2017年5月2日,我国财政部印发的《城乡居民住宅地震巨灾保险专项准备金管理办法》(财金〔2017〕38 号)第十九条已经提出,“鼓励成员公司通过发行巨灾债券等方式,多渠道分散地震巨灾风险”。但目前,巨灾债券市场上仅出现过一支中国再保险集团通过在百慕大成立的特殊目的公司Panda Re于2015年7月发行的3年期巨灾债券,价值5 000万美元,保障中国大陆地区地震损失。保险公司仍是通过再保险分散巨灾风险,而1989年的安德鲁飓风、1994年的北岭地震,包括2010-2011年的坎特伯雷地震序列等多次巨灾事件均已证明保险业无法独自应对,需要在更大的资金池中分散风险。

(3)充分发挥第三方损失评估机构的作用

坎特伯雷地震恢复机构于2013年5月推出了住宅咨询服务,由EQC、坎特伯雷地震恢复机构、基督城市议会和新西兰保险委员会成员资助。住宅咨询服务与保险公司和业主合作,就理赔途径达成协议。技术问题提交给住宅咨询服务技术小组,该小组就保险公司和业主的报告提供独立意见。根据坎特伯雷地震恢复机构调查,截至2015年9月,使用住宅咨询服务的业主中有74%对此印象良好[32]。

在地震保险理赔中,当业主和保险公司对赔偿存在分歧时,需要第三方损失评估机构提供独立咨询服务。这类机构在震前确定商业地震保险金额时,也可以为业主和保险公司提供咨询意见。

3 结语

新西兰地震活动性较高,也是世界上地震保险覆盖率最高的国家。2010-2011年坎特伯雷地震和2016年凯库拉地震分别是新西兰历史上保险损失最严重和1840年以来震级第二大的地震事件,是对EQC地震保险的巨大检验。本文在详细分析EQC对两次地震的响应及经验后,结合我国的实际情况,建议应注意在保险业累积地震风险较高的情况下,提高地震灾害损失的理赔能力、扩展融资渠道以及考虑与第三方损失评估机构合作。当然,两国在经济和体制等诸多方面存在巨大差异,要借鉴新西兰地震保险体系,需要更为全面的梳理和理解。由于篇幅所限,本文仅从新西兰两次地震事件对EQC的影响分析对我国地震保险工作的启示。